議論文寫作偏題問題的思維成因及解決策略

陳魏俊

摘要:文章分析了學生議論文寫作的偏題問題,認為學生邏輯不嚴密、元認知思維欠缺、文體類型意識淡薄是造成學生作文偏題問題的主要因素。這些都是長期作文教學中不注重學生思維發展導致的。文章從教學實踐中總結出了思維教學策略和思維工具以便幫助學生解決這些作文問題。

關鍵詞:邏輯思維;元認知思維;學習工具;作文偏題

教學生如何作文,這是我們教學遇到的大難題。作文教學不僅僅要教學生遣詞造句等語言技能,還要關注作文背后隱藏的思維要素。在作文教學中,教師如果長期忽視思維的訓練和提升,那么作文教學的效果會大打折扣。學生在思維上出了偏差會引發相關的作文的偏題問題。比如,有這樣一個作文題:

母親節這天,微信的“朋友圈”都是各種對母親的祝福或者和母親的照片。對此,網友們評價不一:有人為濃濃的親情點贊;有人說各種“曬”只是為了滿足自己心理需求,很多母親并不玩微信;還有人說有發“朋友圈”的工夫不如回家為媽媽捶捶背、洗洗腳來得實在……

對此,你同意誰的觀點?請結合自己的思考,寫一篇議論文。要求:觀點明確,論據充分,論證合理。不少于700字,題目自擬。

題目針對母親節朋友圈現象,例舉了網友們的觀點,要求學生表明立場,贊同誰的觀點,并說出理由。題目的要求盡管如此清楚,但我們學生在構思寫作的時候還是會出問題。比如就有學生圍繞要對父母盡孝構思成文,也有寫要如何處理“理論與實踐”關系的。多年來,我們把這類偏題作文的問題幾乎都歸因于學生的閱讀問題。其實如果追問得更深,那還是思維上出了問題。我們就此對這些偏題作文的思維成因進行分析,以便我們能夠對癥下藥。

一、常見偏題作文背后的思維成因分析

(一)邏輯思維不嚴密、元認知缺乏

將以上作文寫成“論孝”的偏題作文是這樣寫的:文章首先談論古代的孝道觀,分別列舉孔子、孟子、曾子各種關于“孝”觀點,點明圣賢孝道觀。其次談論行孝的必要性。最后呼吁要行孝。這樣的偏題作文是怎么構思出來的呢?我們通過學生訪談來追蹤其思維,學生認為母親節在朋友圈送祝福、發照片的行為是不行孝,所以要談孝的問題。學生是怎么認為這樣的行為不孝呢?學生的根據是因為題目說了這“只是滿足自己的心理需求”“不如捶背洗腳實在”。

我們追蹤此文偏題背后的思維,發現是學生審題的時候根本就不區分觀點與事實、思維不全面導致的。首先,我們來看一看母親節在朋友圈發照片、送祝福是不是真的不孝?盡孝方式多種多樣,不能只是認為捶背、洗腳才是唯一方式,“發照片、送祝福”也可能是行孝的方式之一。比如對于在外的游子,為母親在朋友圈里送祝福也是較為理想的盡孝方式。學生沒有考慮到這些例外,是思維不全面而得出的過于絕對的觀點。其次,這個觀點也是學生在思維上不能區分“觀點”與“事實”所導致的。網友說“只是滿足自己心理需求”“不如捶背洗腳實在”,這只是“觀點”,不是“事實”本身。事實是母親節有人在朋友圈發照片或者送祝福,而針對這個事實就產生了贊同的觀點比如點贊者,也產生了批評的觀點,比如題干里面的后面兩種“有人說”。“觀點”是需要考量的,它有可能成立,也有可能不成立。學生將網友的“觀點”(“只是滿足自己心理需求”“不如捶背洗腳實在”)當作“事實”本身來使用,得出了錯誤的結論。我們論證的時候要區分“觀點”和“事實”[1]。《普通高中語文課程標準》在“學業質量水平”描述中就明確提出要“區分事實與觀點”[2],這個要求屬于水平一,也就是說這是每個高中生必須要掌握的基本技能。從這篇作文出現的問題可以看出我們平時教學的時候,在這方面的落實是欠缺的。此外,這篇偏題作文在邏輯上犯了“稻草人”謬誤。材料并沒有明確說那些送祝福發照片的人就沒有為父母捶背洗腳,也許他們在捶背洗腳后,再送一條祝福。沒有明確說,我們就不能肯定他們一定沒有。學生事先設定他們一定沒有,這就是立個“稻草人”,狠狠攻擊,犯了“稻草人”邏輯謬誤[3]。

學生出現這些問題,這與我們的教學中長期忽視思維訓練有關。我們的作文和閱讀教學都應該滲透思維能力的培養。就我們的案例來說,一定程度上反映了對學生思維能力訓練不夠。

此外學生元認知思維欠缺也會導致作文偏題的問題。元認知思維是要思維的思維,比如要對我們的思維本身進行監控和調正,隨時調整自己的思維偏差[4]。如果這方面的訓練缺位,學生會對行文的思維過程毫不監控,直到文章寫完都意識不到自己偏離話題了。比如有將以上作文寫成“談實踐與理論”的。文章首先引用材料拋出觀點“母親節朋友圈送祝福、發照片”是虛偽的,是口頭表示,不如付諸行動。因為實踐是通往理論的橋梁。其次要對母親進行“洗腳、捶背”這樣實際行動的感恩,而不是口頭表示。因為沒有實踐,光有理論是紙上談兵。然后用事例論證實踐是檢驗真理的標準,理論可以指導實踐。最后呼吁要將理論和實踐相結合。本文除了第一二部分還在話題上,第三部分就完全拋棄了此話題,而將話題偷換成了“理論和實踐關系”。一二部分雖然寫了理論和實踐,但還能回應題目所要求的對母親節發照片送祝福這件事的評價。第三部分就徹底不再回應“母親節曬照片好不好”,而只談論理論和實踐的關系。文章到結尾都沒回到“母親節朋友圈發祝福、曬照片”這個話題上。伴隨而來的是文章的寫作“目的”也變成了要“將理論和實踐相結合”。這就是在作文寫作中不對思維過程進行有效監控而導致偏題的情況。學生對行文思維過程毫不監控,缺少糾偏意識。而“元認知”思維能夠幫助個體進行認知活動的監控,并做出相應的調節,以便達成最終目標[4]。我們可以通過“元認知”訓練提升學生的思維監控和調節能力,減少行文過程中的思維偏移,避免作文偏離題意的問題。

(二)缺少交流語境意識

學生缺少交流語境意識也會導致作文偏題。在作文構思過程中我們不僅僅需要關注題目的內容、意義,還要關注題目隱含的交流語境要素。如果我們的思維觸角沒有延伸到“交流語境”領域,這也會導致偏離題意的作文問題。比如學生行文中經常出現偷換“話題”、降格“話題”、替換寫作“目的”的問題,這都與學生缺少“交流語境”意識有關。交流語境要素包括交流對象、交流目的、交流話題等。如果學生不關注“讀者”(交流對象),他會從自己出發,用自己喜歡的“話題”“目的”替換題目規定的“話題”“目的”。他們往往不知道作文其實是一場與出題人、試題、閱卷人之間的一場交流活動,并不是以“自我”為中心的自說自話。寫作中要充分建立“讀者意識”,正如夏丏尊說“諸君為文的時候,第一不要忘記有讀者”[5]。在思維意識里面要關注到寫作是為讀者而寫,不是為了自己寫作。沒有“讀者”意識,沒有“交流”意識,眼里只有自己,不裝出題人、不裝試題,不知道作文也是要對這些交流對象進行交流和對話,就會出現更換“話題”和寫作“目的”,導致交流無效,作文偏離題意。

比如,這樣一道作文題:

2015年4月1日,習近平總書記對廁所革命做出了重要指示。近日,習近平總書記再次就推進“廁所革命”工作取得的成效作出重要指示。

廁所,人每天都“到此一游”。我們身邊的公共廁所硬件設施不錯,但在廁所里,有人不沖水,有人隨地便溺,有人亂畫,有人抽煙,有人說臟話……

面對“廁所問題”,我們應該怎么辦?請結合自己的思考并聯系實際,寫一篇議論文。要求:觀點明確,論據充分,論證合理,結構不限。不少于700字,題目自擬。

題目給出了真實社會存在的“廁所問題”,要你對這一問題進行思考并行文。限定的話題是“廁所問題”,寫作目的是“怎么辦”。在行文中學生如果不關注這些語境要素,就會出現偏題的問題,比如我們的學生就把上面那個“廁所問題”作文寫成了《小議慎獨》。它在文章第一段里提出慎獨不應是君子的標準,更應該是每個人心中的尺度。第二段提出論點慎獨使人控制自己的欲望。第三段就舉楊震的例子說明慎獨是成大事的基礎。第四段舉出社會生活例子說明人人慎獨能使社會和諧穩定。第五段作結每人都要慎獨。此文就把題目規定的話題“廁所問題”換成了“慎獨”,寫作目的也換成了“要慎獨”。這就是不關注語境交流要素導致的偏題問題。學生寫作的時候缺少語境交流意識,其原因還是在我們的作文教學本身。我們并沒有明確告訴學生寫作需要考慮這些維度,也沒有告訴學生寫作就是一場對話、一場交流。

(三)文體類型構思意識欠缺

議論文寫作是一種“教學文體”寫作[6],不同的文體其寫作構思方法不同,這是大家共知的。然而每個文體之下,還有小類型,這些小類型也同樣影響文章的寫作構思。議論文之下的“小類型”也有最適合該類型的行文構思方式。我們教學的時候也需要花精力讓學生掌握這些小類型的構思方式。

然而目前對于“文體小類型”研究很欠缺,“文體小類型”的劃分和最佳構思方式也需要我們老師自己開發。比如議論文“小類型”的劃分,目前學界就很少有作細致劃分研究的。目前可資參考的有葉黎明教授按論點的來源將議論文分成“話題型議論文”“建議型議論文”“論辯型議論文”和“探究型議論文”[7]。話題議論文是圍繞某個話題進行闡釋的議論文,比如荀子的《論學》、北京市高考作文《老規矩》等就是這種類型的議論文。“建議型議論文”是針對某種問題進行分析以便提出可行性建議的議論文。“論辯型議論文”說的是針對不同觀點進行權衡選擇,要闡明擇優的理由的議論文。探究型議論文是進行探究,類似學術議論文的寫法。如果按照論點來源分,議論文的類型還應該有“關系型議論文”和“歸因議論文”。前者論點來自對某種關系的認識,偏重“闡釋”的全面性。后者論點來自對“原因”的解讀,偏重“分析”的深刻性。如“仰望星空與腳踏實地”就是關系型議論文,另外“本手、妙手、俗手”也可以化為類似的議論文,“老腔何以令人震撼”就是歸因議論文。議論文這些小類型的研究對議論文的寫作有指導價值,每一種類型的議論文都有適合的構思寫作結構。我們應該針對每種文體類型找出適合它們的文章構思結構,以此指導學生的作文寫作。

比如上文提到的“廁所問題”的議論文,題目給出了真實社會存在的“廁所問題”,要學生對這一問題進行原因分析并給出具體解決措施。這屬于“problem-solving”寫作(“問題解決型議論文”),也就是葉黎明教授提到的“建議型議論文”[8]。這類議論文強調因果分析及建議可行性的論證。“建議型議論文”的類型特征就決定了它的行文構思:可對該問題成因進行分析,形成平行議論文結構;或者形成“解釋問題——分析問題——解決問題”的縱向議論文。它不能按照“話題型議論文”的思路進行寫作,話題型議論文是圍繞某個“話題”進行闡明,其分論點可以按漫談式結構安排,分論點之間不用存在十分強的邏輯聯系,只要他與話題有關,比如像荀子《勸學》就是這種議論文[9]。當然話題型議論文也可以從某個角度集中論述,論證自己獨特的觀點,并圍繞這個觀點進行論證,形成分論點之間有強烈邏輯關聯的文章。總之,這些“議論文小類型”就有適合自己的構思方式。如果學生作文的時候對類型認識不足,就可能出錯。

比如上面那個“問題解決型議論文”就不能按照“話題議論文”進行構思寫作。而學生的那篇《小議慎獨》的文章就是用“話題議論文”進行構思的。文章圍繞“慎獨”這個話題進行構思寫作,而不對“廁所問題”進行歸因分析,也沒有提出解決措施。

我們的學生常用“話題型議論文”的寫作思路應對所有類型議論文,比如把“建議型議論文”及“論辯型議論文”都當作“話題型議論文”來寫。究其因,還是學生沒有“文體類型”意識,不知道即使是議論文,由于類型不同,其構思也應該不同。

二、融入思維進行作文教學的原則

學生的作文問題,很多時候是我們教學長期忽略思維訓練導致的。要解決作文問題,我們就需要調整教學策略。作文教學不能只是關注寫作的詞、句、篇章、修辭等這些顯性的作文技能,還要關注作文背后的思維這個隱性要素。作文教學要滲透思維訓練,這樣才能在根子上解決作文問題。

與作文相關的思維訓練,不僅僅可以在作文課上進行,也需要在非作文課上滲透,比如閱讀教學中滲透思維訓練。有人說可以在作文課上專門上一節邏輯思維、批判性思維等有關思維訓練的課來提升思維。比如可以專門上一節對邏輯思維謬誤辨識的課,使學生在作文的時候避免邏輯謬誤。這樣不是不可行,其實更多的時候我們需要將思維訓練融入到平時的語文課堂中去,進行思維融入式課堂教學。比如《答司馬諫議書》閱讀教學的時候就可以訓練“概念一致性”的邏輯思維。由于王安石的《答司馬諫議書》是對司馬光《與王介甫書》的回信,他們是在用書信進行交流,他們對“侵官、生事、征利、拒諫”這四個概念的理解就應該一致。那么我們就可以設計教學活動考查司馬光、王安石在兩個文章里面他們提到的這四個概念是不是一致的。這樣我們就可以在閱讀教學的時候訓練學生“概念一致性”這個邏輯思維技能,這有助于我們作文教學。

議論文寫作的時候,學生經常會犯“概念不一致”的邏輯問題。學生作文在談“文明”的時候,文章前部分指的是講禮貌的意思,后半部分就會是“四大文明”,文明、文化的意思。這就犯了“概念不一致”這樣的邏輯問題。此外還可能出現“概念模糊”的問題。比如談論“底線”,文章前半部分指的是無論在任何一種情形下人都應該遵守的“基本道德原則”,文章后半部分卻轉移說底線是遵守“社會運行的規則、制度”。前一個道德底線是不能去突破的,然而規則、制度卻是能夠“時移事異”的,需要應時而變。故而就會得出“底線”有時候需要去“突破”這樣荒謬的觀點。那么什么才是“底線”呢?底線一般是指“最低的限度和必要條件,一條不可隨意觸碰的紅線,或能容忍的最低閾值。”在這篇文章中底線的意思除了欠缺準確外,還是不清晰明確、隨文偏移。概念模糊不清就可能導致偏題甚至觀點謬誤的文章。那么我們就需要在作文教學的時候引導學生運用閱讀中學到的要考查文本“概念是否一致”等有關思維技能來考查自己的作文概念問題。

要落實思維訓練的作文教學原則,在實施過程中我們可以開發一些學習小工具來幫助學生解決這些作文問題。

三、設計思維學習工具助力作文問題解決

我們作文教學一定要改變學生依賴老師改作文的模式。我們要讓學生學會自己診斷、自己形成修改意見。要在作文構思中讓學生自己關注自己的思維過程、在文章成文后讓學生反思自己的思維過程,做到讓學生自己能夠診斷作文問題。這就需要我們在作文教學中注入思維訓練的活水。教師可以開發一些學習工具來幫助學生自我獲得這些能力。

(一)開發思維工具解決文章邏輯問題

文章寫作除了構思之外,還可能出現寫作過程中的邏輯錯誤,如上文提到的“概念不一致”問題,偷換概念,稻草人謬誤等邏輯問題。我們可以開發一些思維工具幫助學生來檢查行文中的這些邏輯問題。比如下面“作文邏輯問題檢查清單”。

作文邏輯問題檢查清單

1.概念方面

(1)檢查概念是否清晰明確

(2)概念是否一致

①分論點之間的概念是否一致

②分論點與中心論點之間的概念是否一致

③論據隱含的概念與論點概念是否一致

(3)是否偷換題目規定的概念

2.區分事實與觀點

(1)是否弄清題目的事實

(2)是否弄清題目的觀點

(3)是否有把觀點當作事實的錯誤

3.邏輯周延

(1)分論點能夠證明中心論點

(2)論據是否證明論點

(3)結論范疇是否超越了論據支撐的范圍

借助以上的“作文邏輯問題檢查清單”,學生可以自己獨立地檢查文中的邏輯問題,減少行文過程中出現邏輯思維問題。學生能夠自我進行檢查修整,也就減少了對教師的修改依賴,學會自我學習。同時也可以將這些原則內化生長為文章行文中邏輯思維能力。

(二)開發“文體類型”工具幫助學生作文構思

學生需要有“文體類型”意識,并且有對議論文類型進行準確判斷的能力。否則,可能出現如前文案例中把任意一種類型的議論文都當作話題議論文進行寫作的問題。“文體類型”意識缺乏,輕則作文不合題目要求,重則出現目前議論文寫作的大弊病——議論文等同“論點+論據”的說理似“說明文”。我們教師可以開發如下的“文體類型”判斷工具來幫助學生進行識別判斷。

“文體類型”判斷及構思小工具

1.話題議論文

(1)判斷要點:圍繞關鍵話題談論、闡述

(2)例子:《老規矩》《論紐帶》、孟子《論學》

(3)構思:可以圍繞這個話題闡明有關的觀點。典型構思方式:首先闡明話題里的關鍵概念,其次闡明其功用,最后說明這些功用要怎么樣才能達成。

2.建議型議論文

(1)判斷要點:分析問題原因,提出建議

(2)例子:廁所問題,青春不躺平

(3)構思:首先分析問題的原因,其次針對原因給出可行性建議,最后發出倡議

3.論辯型議論文

(1)判斷要點:要針對不同觀點(觀點間矛盾關系),選擇自己同意的觀點和立場,并對此闡明理由。

(2)例子:“母親節發照片”有人說……有人說……,你怎么認為。

(3)構思:首先選擇一個立場和觀點;其次對自己的立場和觀點進行論證;最后可兼論別的觀點立場有問題(反面論證自己立場有理)。

4.關系型議論文

(1)判斷要點:闡明兩個概念之間的關系

(2)典型例子:《腳踏實地與仰望星空》,“本手、妙手、俗手”,“開好局、育新局、應變局”

(3)構思方式:首先闡明兩個概念,其次說明兩個概念之間的關系,最后說明基于這樣的關系,在實際生活中我們應該怎么做。

5.歸因議論文

(1)判斷要點:對某個問題或者現象進行歸因

(2)典型例子:《老腔何以令人震撼》

(3)構思方式:首先簡述該問題,其次對該問題進行歸因要素分析(主體):原因一……原因二……原因三……,最后基于這些原因提出倡議或者揭示一定的道理。

此外我們還有探究性議論文,這主要指的是探究規律、發現真理,這就是學術論文。這不是高中階段寫作很少涉及,不在此詳述。

(三)開發語境交流分析工具解決作文審題跑偏問題

上文提到學生行文中經常出現偷換“話題”、降格“話題”、替換寫作“目的”的問題,這與學生缺乏“語境交流”意識有關。究其原因,重要的原因可能與作文教學忽視語境交流有關。

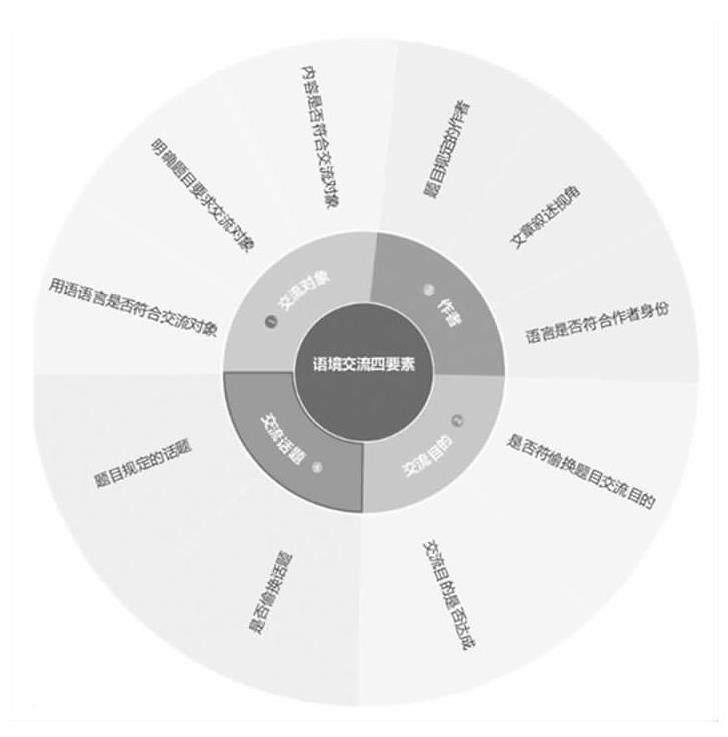

寫作是一場交流,一場對話,這是交際語境寫作的思想。“讀者”“話題”“目的”“文體”正是交際語境寫作的核心要素[10]。寫作的時候需要注意語境,語境由“作者、讀者、話題、目的、文體、表達”這些核心要素構成。明確作文題目規定的“作者”“讀者”“話題”“目的”“文體類型”等限定因素,便于學生審題,避免寫作中跑題的問題。借此,我們可以構擬出寫作的語境交流分析工具,幫助學生審題。除了我們教學中常考慮的題目“意義維度”外,還要考慮“語境要素維度”。

首先,以交流對象(“讀者”)為中心進行寫作構思。寫作不是自說自話,要以作文可能設定的交流者、自己設定的交流者等構成的交流對象為優先,自己為次。當然如果作文規定了“作者”要素的,也要充分考慮“作者”。作文的時候首先要提取交流對象,讓他進入到寫作構思中去。其次,考慮“話題”。寫作過程中要考慮:是否偷換了“話題”?我們是否圍繞“話題”進行文字表達?“話題”是否統帥全篇?“話題”是否被我們降格為引論的引子、論據或者結論?再次,還要考慮寫作“目的”。我們文章的寫作目的是否明確?是否是題目要求的目的?最后,考慮“文體”及“表達”。我們選擇的文體和文章范式及語言是否符合我們交流目的、交流對象以及題目要求。我們是否按照文體及類型進行構思寫作?總之,作文完全是交流性質的特殊寫作,這是作者與交流對象進行的一場特殊交流。作文忽視語境要素,就會出現各種作文問題。切記,作文就是一種交流行為,是在一定的語境之中進行的交流活動。

我想從思維訓練來解決學生作文的偏題問題,關注學生寫作的思維過程,或許可以很大程度上幫助學生減少作文的偏題問題,提升我們的作文教學效果。

注釋:

[1]董毓.批判性思維原理與方法[M].北京:高等教育出版社,2001:94.

[2]中華人民共和國教育部.普通高中語文課程標準(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018:36.

[3]摩爾,帕克.批判性思維:帶你走出思維的誤區[M].朱素梅,譯.北京:機械工業出版社,2012:134.

[4]弗拉維爾.認知發展[M].鄧賜平,譯.上海:華東師范大學出版社,2002:353-357.

[5]夏丏尊.文章作法[M].湖南:湖南教育出版社,2008:145.

[6]潘新和.“文體”“文體教學”及其他[J].中學語文教學,2007(12):3-6.

[7][8][9]葉黎明.寫作教學內容新論[M].上海:上海教育出版社,2012:289,290,291.

[10]榮維東.交際語境寫作[M].北京:語文出版社,2016:260.

[本文屬于北京市教育科學院重點課題“基于SOLO分類理論語文教學實踐研究”(編號:HDZD2021-004)階段性成果;北京市教育學院卓越教師項目“語文教學中的思維培養”工作室階段性成果。]