遇象能鮮,即潔成輝

劉穎 朱茂林

摘要:寫作是語文能力的綜合表達,在高中語文教學中,議論文更易于思維的外顯,因而在學習《以工匠精神雕琢時代品質》一文時,嘗試以此為基礎進行例證寫作教學,并通過構建和細化寫作評價量表來指導學生修改習作。在進行例證創作時,結合單元學習任務,通過提煉單元文章事例,連接三篇人物通訊的群文閱讀,并提升學生在事例的選擇、裁剪、表述等方面的綜合能力。

關鍵詞:例證寫作;評價量表;《以工匠精神雕琢時代品質》

【設計背景】

1.教材分析

本設計為單元寫作任務,所選篇目主要為統編高中語文必修上冊第二單元的新聞評論《以工匠精神雕琢時代品質》,也涉及到單元中的三篇人物通訊《喜看稻菽千重浪》《心有一團火,溫暖眾人心》《“探界者”鐘揚》。

本單元屬于“實用性閱讀與交流”任務群,單元寫作任務為“寫人要關注事例和細節”。本設計將單元寫作任務的指導與議論文的寫作教學結合起來,為《以工匠精神雕琢時代品質》進行例證寫作。教學設計的重點是通過合作探究制定合理的例證寫作量表體系,并據此開展自評與互評;學會篩選并組織典型事例,確保文章具有邏輯性和連貫性。

2.學情分析

議論文寫作教學在高中語文教學中可謂重中之重,但現實是寫作課程經常以描述性知識為主,缺乏過程指導。這種教學導致教學者依據經驗批閱,學習者憑借感覺創作,寫作成為師生共同的痛點。

高一學生對實用類文本的了解有限,對議論文寫作也較為陌生。結合學生的實際情況,本設計嘗試把《以工匠精神雕琢時代品質》進行例證寫作作為突破口,基于寫作評價量表來設計活動,打通單元學習任務。以一周的授課時間,幫助學生提高對材料的提煉和轉化能力,從事例的選擇、裁剪、表述等方面對例證法有所掌握,并能夠根據文章觀點創作合適的例證。好的事例就像白雪一樣能夠“遇象能鮮,即潔成輝”,讓文章的論點更加鮮明、鮮亮、熠熠生輝、無懈可擊。

【學習目標】

1.梳理課文行文脈絡,篩選、提煉人物典型事例

2.歸納制定事例寫作評價標準,促進自我評估和互相評估

3.建構事例寫作思維框架,并在實用性文本寫作中遷移應用

【教學任務】

任務一:梳理文章,理清思路(1課時)

活動1:了解新聞評論文體特點,閱讀《以工匠精神雕琢時代品質》文章,完成以下任務:

(1)理清行文思路;(以思維導圖形式呈現)

(2)析取工匠精神的內涵,明確其時代價值與意義;(用不同顏色的熒光筆在原文中標注,梳理內涵之間的層次關系)

(3)小組合作探究,組內分享并完善成果

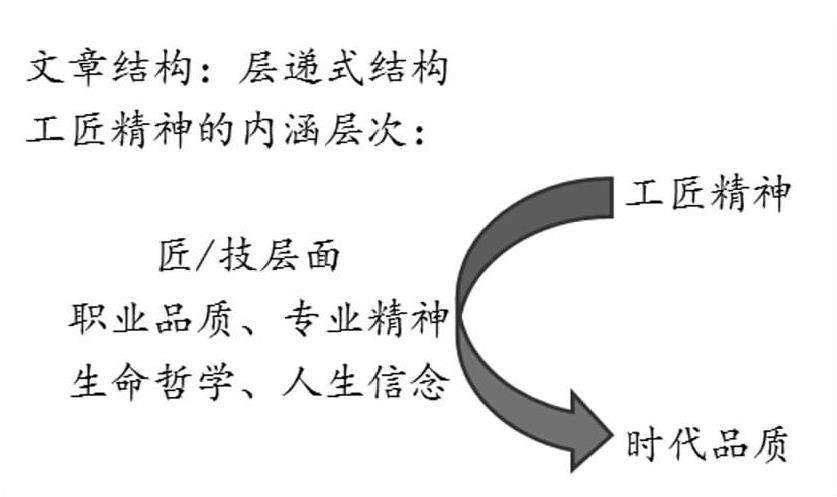

構建思維導圖作用是在于引導寫作的基本走向[1],影響事例的選擇與安排。本活動旨在能讓學生對文章的結構有清晰的把握,并通過分解文章題目與閱讀全文,了解核心概念內涵的幾個層次。(了解新聞評論標題具有提示議論范圍的作用,不可小覷。)

通過生生互動,必要時由教師補充引導,基本明確以下內容:

活動2:請為《以工匠精神雕琢時代品質》這篇評論添加鮮活的事例,你會選擇怎樣的事例,又如何來裁剪與表述,結合必修上P56“寫人要關注事例和細節”的啟發,將其移用到上述寫作任務中去。

(挑選其中兩個不同段落各寫一則例證,選取典型事例,表現其精神品格,契合文章內在邏輯結構)

該活動學生可以適當查閱資料,課后完成。事例寫作可幫助學生根據新聞評論的觀點選擇合適的事例,初步感知事例服務于評論的立場,以及新聞評論直面現實、有的放矢的文體特點。

任務二:評寫一體,以評促改(2課時)

活動1:集思共享,典例相析

(1)頭腦風暴。同學共享個人所選事例,根據上述文章結構初步評判事例類型和所在文章段落位置是否得當。

(在頭腦風暴環節中,一學生提出質疑,認為所選事例應該更加廣泛,涵蓋古今中外,但大家所選的事例呈現出的特質多是在當下和中國,因而論證的廣泛性不足。此時教師請其他的學生來幫助解疑答惑,有學生提到這是源于《以工匠精神雕琢時代品質》一文的時代性,該篇新聞評論出自《人民日報》,直面社會現實,具有輿論引導性。)

(2)典例呈現。通過對典例的共同鑒賞,由學生給出評價,分享個人對事例寫作的初步認知,從而明確客觀評價標準對寫作的指導和修正作用。

呈現某學生為第3段所寫事例:

工匠精神的形成,飽含著一個技術工作者對自己工作的無比熱愛與堅定信念。西北的泥哇嗚是一項珍貴的文化遺產,但早已無人問津,愿意傳承此技藝的人也越來越少,而楊達吾德先生卻一輩子扎根于西北那荒涼壯闊的山川原野之中。他放棄了工作,犧牲了和家人在一起的時間,院子里堆滿了各種形狀、音調的泥哇嗚。他用“地里地氣”來形容泥哇嗚的聲音。他說,聽到這聲音,就如同回到了故鄉。正是因為楊先生對此的熱愛與堅持,才使這門技藝沒有失傳,成為西北獨樹一幟的風景。屋外是賀蘭山迅疾的風,而屋內是楊先生苦苦研究泥哇嗚音調,制作更多調式泥哇嗚的身影。這又何嘗不是“工匠精神”的體現呢?

該環節中,學生或基于感覺或基于經驗,多數會給出典例寫作較好的判斷;個別學生可能會給出相反的判斷,但卻沒有恰當的評判依據:由此自然過渡至活動2。

活動2:《普通高中語文課程標準》提到過“評價過程即學生的學習過程”[2],在這個過程中,學生關注到不僅僅是學習結果,更重要的是實現預期結果的策略和方法。

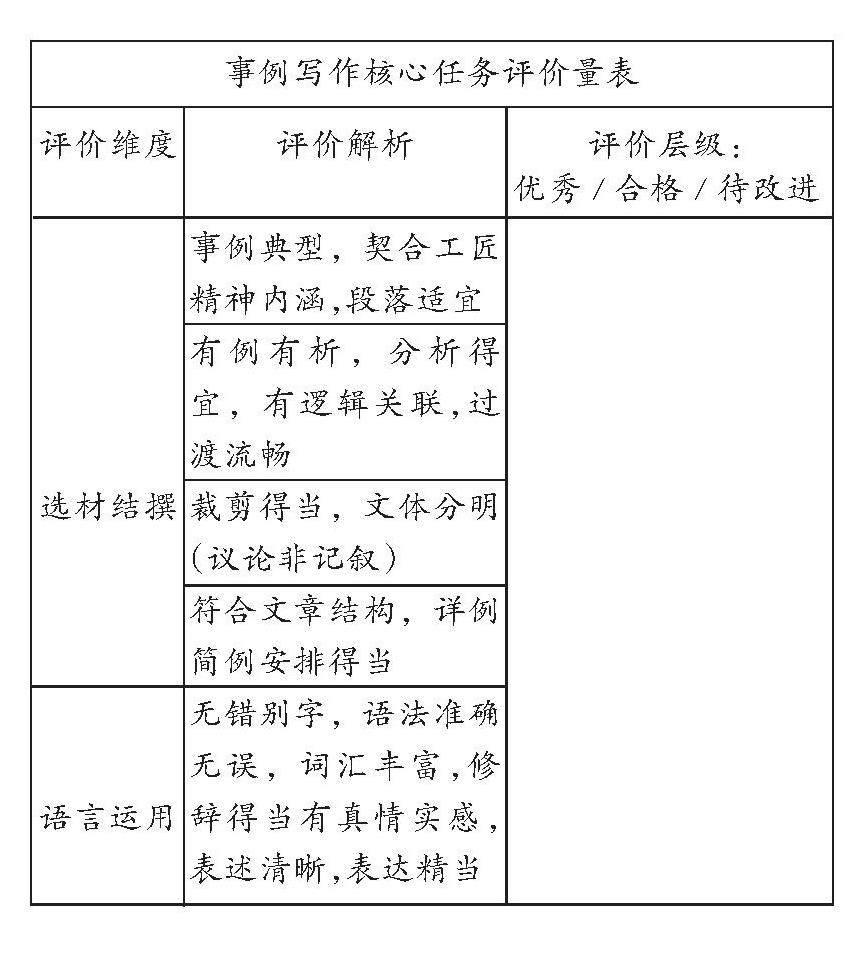

(1)結合新聞評論文體特點、該文文章結構及寫法要求等,試著從“選材結撰”和“語言運用”兩個維度來建立評價標準,生成本次寫作評價量表,并以小組展示的形式在課堂呈現。

(解析型量表的制定難度比較高,為方便學生具體操作,可進一步將“選材結撰”細化為事例、分析、剪裁、文章結構幾個方面;“語言運用”細化為技術層面(語法/修辭/詞匯)和藝術方面(情感/精當)。同時考慮到學生的例證寫作水平,將評價尺度和層級由最初的“優秀、滿意、待改進”修正為“優秀、合格、待改進”;評價力度則比較適中,以幫助學生意識到自己的事例寫作存在的問題為主。)

補充內容:例證法的定義以及具有說服力的例證法需要注意事項:

①作為論據的事實必須與論點相統一;

②列舉事實之后必須加以分析論證,讓它和論點緊密地聯系起來;

③論證中必須防止以偏概全,以點概面;

④注意論據的排列順序。通常可以按時間(從古到今)、空間(由中到外)以邏輯順序來安排,如從自然界到人類社會,從正面論據到反面論據等。

教師預先準備的評價解析:事例是否鮮活、典型,是否契合《以工匠精神雕琢時代品質》中工匠精神的內涵與價值,分析是否恰當,與段落觀點是否有邏輯關聯,裁剪是否得當,是否結合時代特點,點明工匠精神的時代價值。表述是否清晰,是否有真情實感。思維是否有深度,結構是否精巧,是否做到立意準確、語言豐富、語法準確、修辭得當,細節是否貼著人物、真實有效。因“細節”容易讓學生誤會為記敘文的細節描寫,故而刪掉,改為“描述的是事例人物獨有的而非普遍的,并指向精神內核”。

經過細化,以及學生的小組討論與展示補充,修改如下:

(2)根據學生在合作探究下生成的事例寫作核心任務評價量表,重新評價活動1中呈現的典例。

學生一:語言運用維度上做的不錯,難得的是有真情實感;事例也算典型,但與第3段的觀點邏輯關聯不大;

學生二:事例的篇幅有點太長了,裁剪不當,且分析太少,議論太少。

學生三:文章結構和工匠精神的內涵決定了這個事例屬于“匠/技層面”,還可以談到“職業品質、專業精神”層面,但一定要是簡例。

教師:評價的過程是為了修改。綜上所述,可以保留原作語言表述的優點,我們提取出該生語言的獨到之處,保留“屋外是賀蘭山迅疾的風,而屋內是……”這一詩意表達;同時刪削冗長表達,將人物的特質與貢獻濃縮,在論證中要與第3段的段落觀點建立邏輯關系。

教師修改示范:

屋外是賀蘭山迅疾的風,屋內是楊達吾德醉心于泥哇嗚的身影。一輩子傳承,只為熱愛;幾十年堅守,技藝不絕。方寸之間,讓文化遺產煥發新的生命;斗室之中,切實改變著世界。

活動3:根據量表自評與互評,并在此基礎上對自己的習作進行修改。

小組討論,互評互析。依照評價標準,對前置任務中自己創作的事例開展自我評價與相互評價,發掘自身潛能,學會自我反思和自我管理。

(呂叔湘強調:“從某種意義上說,語言以及一切技能都是一種習慣。凡是習慣都是通過多次反復的實踐養成的。”[3]故而此環節需反復修改,多次實踐,構建事例寫作的思維路徑。圍繞著評價量表,在反復的寫作實踐中,根據原作、修改后的作品,自評、組內評價,教師可進行更細致準確的指導。小組內可挑選出最佳修改成果優秀作品,由代表上臺展示自己的修改思路與結果。)

任務三:一隅三反,寫作升格(2課時)

第二單元的新聞作品除新聞評論《以工匠精神雕琢時代品質》一文外,還有《喜看稻菽千重浪》《心有一團火,溫暖眾人心》《“探界者”鐘揚》三篇人物通訊。以例證寫作的任務為線索,整合單元群文閱讀,圍繞論點篩選、提煉材料,探求材料的典型意義和深邃內涵。

活動1:自讀三篇人物通訊,任選一人,小組合作交流,完成下面表格。

信息只有被注意、激發并經過轉化、加工處理之后,才能轉化為寫作內容或材料。相比任務一、二的事例寫作,本活動的難度進行了升級,讓學生獨立閱讀、理解人物通訊,并在較長的篇幅中提煉典型事例,精要概括人物身上符合工匠精神內涵的精神特質。

活動2通過合理裁剪典型事例與細節,為《以工匠精神雕琢時代品質》這篇評論創作合適的例證;并根據評價量表在小組內進行自評與互評。

(該活動的設計在于通過單元課文閱讀,將之與寫作任務相結合。進一步鍛煉學生梳理和提取有效信息的能力,并有意識地根據寫作量表,通過例證寫作及不斷地修改,增強思維的敏捷性、靈活性。)

【課堂總結】

“文章合為時而著,歌詩合為事而作”,寫作尤其是議論文的寫作,應該關注時代、立足當下,從典型事例中感受時代脈搏,于評價量表中構建寫作范式,在不斷的寫作過程中進階思維,在反復的實踐訓練中裨補缺漏。行文有道,取則致遠:基于量表的例證寫作設計,嘗試幫助學生通過可視化的操作方法來提升例證寫作能力,并培養其能夠在事例論證中聯系當代社會的現實和需要展開論證的意識。

【教學反思】

作文教學一直以來是語文教學中的重點、難點,但更是一個痛點。日常教學中,除了審題訓練、作文點評及范文講評等方法外,還有費力耗時的作文批閱。一次作文練習,教師需費力評閱,將學生的寫作問題用寬泛的語言評論在側,甚至面批。但效果往往事倍功半:教學者盡心竭力,學習者仍如墜云霧。有鑒于此,在進行寫作教學設計時,選擇以例證寫作作為一個突破口,并結合“實用性閱讀與交流”學習任務群的要求,在“大單元視域”下展開單元寫作任務教學。

寫作活動是將文體、思維、表達等知識通過寫作而組織起來的復雜活動。而高中所集中訓練的議論文寫作,更是復雜的思維活動。某種程度上,寫作就是思維的外化。議論文例證寫作教學最重要的是教會大家怎么樣將思維活動變得可視化,量表不失為一個有效的工具。一個基于學生借鑒、思考、互助以及教師補充的基礎上建構的有效量表,不僅可以幫助學生對自己的例證寫作表達水平進行層級認定,還能夠指導學生針對不足之處進行修正,對修正的結果還可以進行二次評價、二次修正……在反復的評價和修正中,從而提高作文教學的實效性。

學生在不斷的修改過程中,“通過寫作”可把握例證寫作的規律,進而讓自己在單元群文閱讀中更有效地提煉信息,篩選事例。并根據習得的經驗與量表,使自己診斷出例證寫作中表現出來的實際問題和障礙,從而對此進行“點穴式”干預。例證寫作教學設計按照《普通高中語文課程標準》,讓學生成為課堂的主體,以小組合作探究為主,在班級內展開討論,教師只做必要性的引導和補充。

關于例證寫作的教學設計,是一次嘗試,當然有它的不足和缺憾。比如,學生的原創及反復修改的作品如何實現在班級內更大范圍的交流,例證寫作教學與后續的議論文寫作教學之間又應該如何推進?這些都值得在不斷的教學嘗試中,進一步思考和解決。

【專家點評】

議論文寫作教學的現狀不容樂觀,現實中通常是學生寫作——教師引導學生審題立意、品鑒佳作,因而作文課結束,學生經常是知道自己寫不好又不知究竟在哪些方向努力,進而對寫作興趣缺失。但議論文究竟該怎么教,或許我們還是要在新課程標準中尋找啟發。《普通高中語文課程標準》(2017年版2020年修訂)在學業質量表述描述中規定學生“發現觀點和材料之間的聯系”“能分析并解釋觀點與材料之間的關系”“在表達時,講究邏輯”。議論文實際上就是對自己的觀點進行合理論證的文章,而論證中最重要的方法之一就是例證法。劉穎老師抓住了新聞評論《以工匠精神雕琢時代品質》本質上屬于議論文這一特質,結合普通高一學生的實際情況,將單元寫作任務的指導與議論文的寫作教學結合起來,讓學生為《以工匠精神雕琢時代品質》中的觀點進行例證寫作,并通過這一活動連接單元中三篇人物通訊的群文閱讀。不僅打通了單元文本閱讀與寫作,難得的是,在她的指導下,學生更是通過合作探究制定合理的例證寫作量表體系,并據此開展自評與互評,指導例證寫作與修改。教師在學生的學習活動中開始“隱身”,充分發揮學生的思維和閱讀等能力。怎樣進行議論文教學,我想這次例證寫作教學至少算是一個不錯的嘗試。

這個教學設計給我的感覺像顧愷之吃甘蔗,漸入佳境。在開始梳理《以工匠精神雕琢時代品質》文章時,思維導圖和主要概念的梳理其實就是對議論文的觀點和結構層次的把握;接下來通過量表的建構無形中幫助學生在討論中更加明確例證寫作的評價標準,并根據標準合理評價寫作的例證以及反復指導修改;指定三篇人物通訊為閱讀材料,又不只是對前面方法的平行移動,而是又增加了學生在長篇敘述事例中擷取材料的難度,指導學生在日常中積累素材的方法。議論文教學如果像這樣將微型寫作與單元寫作任務結合起來,使學生在學中寫,改中學,效果將是可觀的。

基于量表的寫作,在國外寫作課堂中已經經過多年探索與試驗,漸至成熟。中文寫作地區也有應用比較成熟的地方,比如香港。但由于中英文語言的差異,造成中文寫作在量表應用上的難度更大,量表的制作要求也就更高。劉穎老師的量表最終的呈現結果也并非完美,隨著寫作的不斷升級,可能還需要進一步細化標準。而在如何引導普通高一學生更好地了解議論文進而寫好議論文的漫漫長路上,這個設計僅僅是個開頭,如何實現議論文教學的“可持續發展”,單元和單元寫作教學在邏輯關聯上如何推進,從微型寫作如何進化到獨立完篇寫作等等,這些問題在接下來的教學中尚待解決。

注釋:

[1]王榮生主編.寫作教學教什么[M].上海:華東師范大學出版社,2014:32.

[2]中華人民共和國教育部.普通高中語文課程標準(2017年版2020年修訂)[S].北京:人民教育出版社,2020:44.

[3]鄭桂華.寫作教學研究[M].南寧:廣西教育出版社,2018:281.