中華優秀傳統文化的傳承與創新

陳鳳 李云云

中國上下五千年文化賦予了中國式現代化主體意識、獨立精神和鮮明特色。“中國式”將中國的現代化進程與中華優秀傳統文化相互融通、共生共存,中華優秀傳統文化為實現中國式現代化提供源源不斷的精神動力和文化底色。推動中華優秀傳統文化的傳承與創新是實現中國式現代化的題中之義。在實現中國式現代化的道路上,厘清中國式現代化與中華優秀傳統文化之間的關系有重大的理論內涵與實踐意義。

中國式現代化視域下中華優秀傳統文化的傳承與創新的科學性邏輯

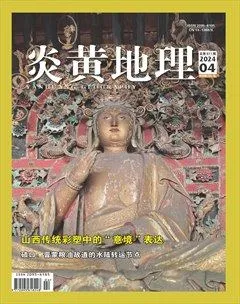

中華優秀傳統文化激發中國式現代化主體意識。建成中國式現代化就是要實現中華民族偉大復興,中國進入中國特色社會主義新時代,與此同行的是全球化浪潮勢不可擋。在翻涌向前的時代浪潮中,原本自給自足的原始封閉的“小集團生產”被市場化的開放式“多主體市場”瓦解,市場經濟這條主線串聯起各市場主體的資源要素,國與國之間、市場與市場之間的關聯性、制約性、依存性越來越凸顯。在這樣的大背景下,“中國式”現代化的提出就昭示著中華民族要以獨立、自主的面貌走出屬于中國特色的發展之路。“中國式”的認同感、主體意識來源于中華優秀傳統文化的強大精神根基對中華民族的塑造,而這種持續的認同感與主體意識也需要在中華優秀傳統文化中獲得持續的力量。這是中華優秀傳統文化賦予中華民族高度的自我認同感和歸屬感,更是中國共產黨作為中國式現代化總部署對傳承弘揚中華優秀傳統文化的正確認知和態度,如圖1。

中華優秀傳統文化賦予中國式現代化鮮明標志。一個國家在特定的地理、人文環境中會形成獨具特色的生產、生活方式,經過歷史的積淀會形成各有特色的傳統文化,無論國家如何發展,如何與其他先進文明融合,本國的傳統文化都會打上深深的烙印,并成為本國的獨特標識。中華優秀傳統文化在中國這片土地上孕育形成,世世代代的中國人在孕育創造的同時也在被影響和塑造。中華優秀傳統文化是中華民族的“獨特優勢、鮮明標志”,中國式現代化不是封閉的、孤芳自賞的現代化,是吸取中華文化優秀基因與馬克思主義理論融會貫通、相互契合、共同發展的現代化。中國式現代化首先是在中華優秀傳統文化中吸取力量,這種力量影響著現代化過程中吸收、選擇的外來現代化理論。因此,外來文化來到這片土地,或多或少都會被打上中華傳統文化的烙印,與中華優秀傳統文化相互交融共同服務于中國式現代化。

實踐證明,中國的每一次發展和進步,都能夠看到中華優秀傳統文化的相關內涵,中國式現代化這個命題內在包含了中華優秀傳統文化的豐富內涵,中國式現代化不是輕松就能實現的,必須在新的建設基礎上進一步取得新成就,這有賴于中華優秀傳統文化提供動力、養料和智力支援。在中華優秀傳統文化的催生下成功開辟中國特色社會主義道路,在新的基礎性上推動實現中國式現代化,必須推動中華優秀傳統文化與中國式現代化在良性互動的基礎上實現深度融合發展,這是實現“中國式”的現代化的必由之路。

中國式現代化內含中華優秀傳統文化精神要義。中國共產黨始終堅持人民至上,就是要求執政者、掌權者有天下為公的情懷,這正是中國共產黨與生俱來的責任感和使命感,滿足了古代先人對理想執政者的要求。中國式現代化是十四億多人口的現代化,是所有中國民眾集體的現代化,中華傳統文化中“天道均平、抑強扶弱、均富貴”“等貴賤、均富貴”等思想表達了先人對共同富裕的向往和追求,如今追求的共同富裕正是對古代先人的熱切回應,是對古代先人的繼承和發展。

中國式現代化是物質文明和精神文明相協調的現代化,包含的物質現代化社會生產力高度發展,科學技術快速提升,人民的精神追求提高能夠達到中華優秀傳統文化所向往的講信修睦、仁者愛人境界,這是物質文明和精神文明現代化的具體表現和要求。要達到這個要求就需要中華兒女以艱苦奮斗,自強不息的精神勁頭,為實現中國式現代化接續努力,這內在包含了中華優秀傳統文化對物質發展的向往和追求,同時實現精神文明的現代化需要中華優秀傳統文化的滋養。

中國式現代化是人與自然和諧共生的現代化、是走和平發展道路的現代化。中華文化以“和合”文化為中國傳統文化的精神核心,蘊含著中華民族和中國人民的思維方式、價值準則和理想追求,體現在人和人、人和自然的和諧,對萬事萬物的寬厚仁義。在人與自然的關系上,強調遵從事物本身發展的規律。在人與人之間的關系上,中華民族強調求同存異、和而不同,中華民族承認民族文化的多樣性,尊重彼此的差異性。由人與人的和諧推及國與國之間的和諧,強調文明之間的平等對話、合作式發展,共同構建人類文明新形態。

中國式現代化視域下中華優秀傳統文化傳承和創新的基本遵循

尊重人民主體地位。一個國家的物質、文化發展是由廣大勞動群眾創造的,在任何時候都要激發人民群眾的創造力量,中國從迷霧中求索的篳路藍縷到昂首奔向偉大復興夢的康莊大道,這種轉變是由廣大勞動人民群眾創造的,如今實現中國式現代化必然要依靠廣大人民群眾。中華優秀傳統文化為實現中國式現代化提供文化基因和文化標志,是中國式現代化得以體現“中國式”的重要標識,推動中華優秀傳統文化創新發展,要充分調動人民群眾文化傳承和創新的主動性、自覺性,重視人民主體地位。

人民群眾是文化的傳承者,更是文化的創新者。要去調研并加強了解人民群眾的文化需求,人民群眾的文化需求是文化傳承和創新的動力源泉,應通過深入調研、廣泛交流等方式,了解人民群眾的真實文化需求,尊重他們的文化選擇,從而確保文化傳承和創新的方向朝著人民期待的方向發展。要善用各種方法去激發人民群眾的文化創造力和創新力。人民群眾的文化創造力是無法估量的,能夠釋放出巨大的能量。政府和社會各界應提供平臺、資源和機制,鼓勵人民群眾參與文化創作和各種文化活動甚至是文化產業的開發,使他們在實踐中不斷積累、傳承和創新文化。保障人民群眾的文化權益。建立健全文化權益保障機制,確保人民群眾在文化傳承和創新過程中的合法權益得到保護。這包括知識產權的保護、文化參與的公平性等。最后,推動文化成果的共享。政府和社會各界應努力推動文化成果的普及和推廣,讓人民群眾共享文化發展的成果,感受文化帶來的精神滋養和愉悅。總之,堅持人民群眾的文化傳承和創新主體地位,就是時刻牢記人民中心的主體地位,尊重保障實現和滿足人民合理的文化需求,注重激發人民群眾的文化創造力,保護人民群眾文化權益不受侵害,文化創新的成果由人民共享,這樣才能在中國式現代化中真正體現人民的意志,真正體現出“中國式”風格,如圖2。

堅持馬克思主義指導地位。在傳承和弘揚中華優秀傳統文化的過程中,堅持馬克思主義的指導地位,可以確保始終站在時代的高度,以科學的態度和方法去解讀和審視傳統文化,避免陷入歷史虛無主義和文化復古主義的誤區。中華優秀傳統文化是中華民族的精神命脈和獨特標識,是中國始終展示其強大生命力的根本支撐。在中國式現代化視域下傳統文化的傳承和弘揚并非將中華傳統文化復原、重現、拼貼,而是要在中國共產黨的正確領導下,馬克思主義的科學指導下,對其進行傳承和創新。通過馬克思主義的辯證分析方法,可以批判地繼承傳統文化中的積極因素,摒棄其中的消極因素,從而推動傳統文化的現代化轉型。此外,堅持馬克思主義指導地位還有助于更好地理解和把握中華優秀傳統文化的精髓和實質。

加強對中華優秀傳統文化的闡釋。加強對中華優秀傳統文化的科學闡釋,是深化理解、促進傳承、推動創新的關鍵環節。這一過程不僅有助于更好地認識和理解傳統文化的內在價值,還能為傳統文化的現代化轉型和創新發展提供有力支撐。

加強對中華優秀傳統文化的闡釋,有助于深入揭示傳統文化的精神內涵和核心價值。在闡釋的過程中,可以結合中國式現代化這個時代背景和現實的需求,對傳統文化進行符合現代審美要求的解讀甚至是重構,賦予其新的具有時代特色的內涵和具有時代烙印的表現形式,從而為實現中國式現代化服務,實現中華優秀傳統文化與中國式現代化深度融合,如圖3。

通過科學闡釋可以提煉傳統文化中的哲學思想、道德規范、審美情趣等精髓元素,使之更加易于理解和接受。在對中華優秀傳統文化進行科學闡釋時剔除其所包含的不合時宜、不符合主流價值觀的內容,增強新時代人民群眾對中華優秀傳統文化的認同感,為傳統文化的傳承和創新提供情感基礎,賦予傳統文化新的生命力。加強對中華優秀傳統文化的闡釋還有助于提升中國式現代化的標識和特色。通過闡釋和傳播中華優秀傳統文化,可以向世界展示中華民族的獨有精神風貌和文化魅力,增強國際社會對中華文明的認知和認同。這不僅有助于提升我國的國際形象和地位,還能為我國的文化交流和合作提供有力支持。在加強對中華優秀傳統文化的闡釋過程中,需要注重科學性、系統性和創新性。一方面,要運用現代科學方法和手段,在特定的歷史條件下對中華優秀傳統文化進行深入研究和分析,揭示其內在規律和特點;另一方面,要構建系統的闡釋體系,將傳統文化的各個方面進行有機整合和統一闡述;同時,還要注重創新闡釋方式和方法,使闡釋更加生動、形象、易于接受。

基金項目:重慶對外經貿學院2023-2024年度科學研究項目思想政治教育專項KYSZ202309。

(作者單位:重慶對外經貿學院馬克思主義學院)