非遺正青春

2024-05-31 00:26:31

光明少年 2024年5期

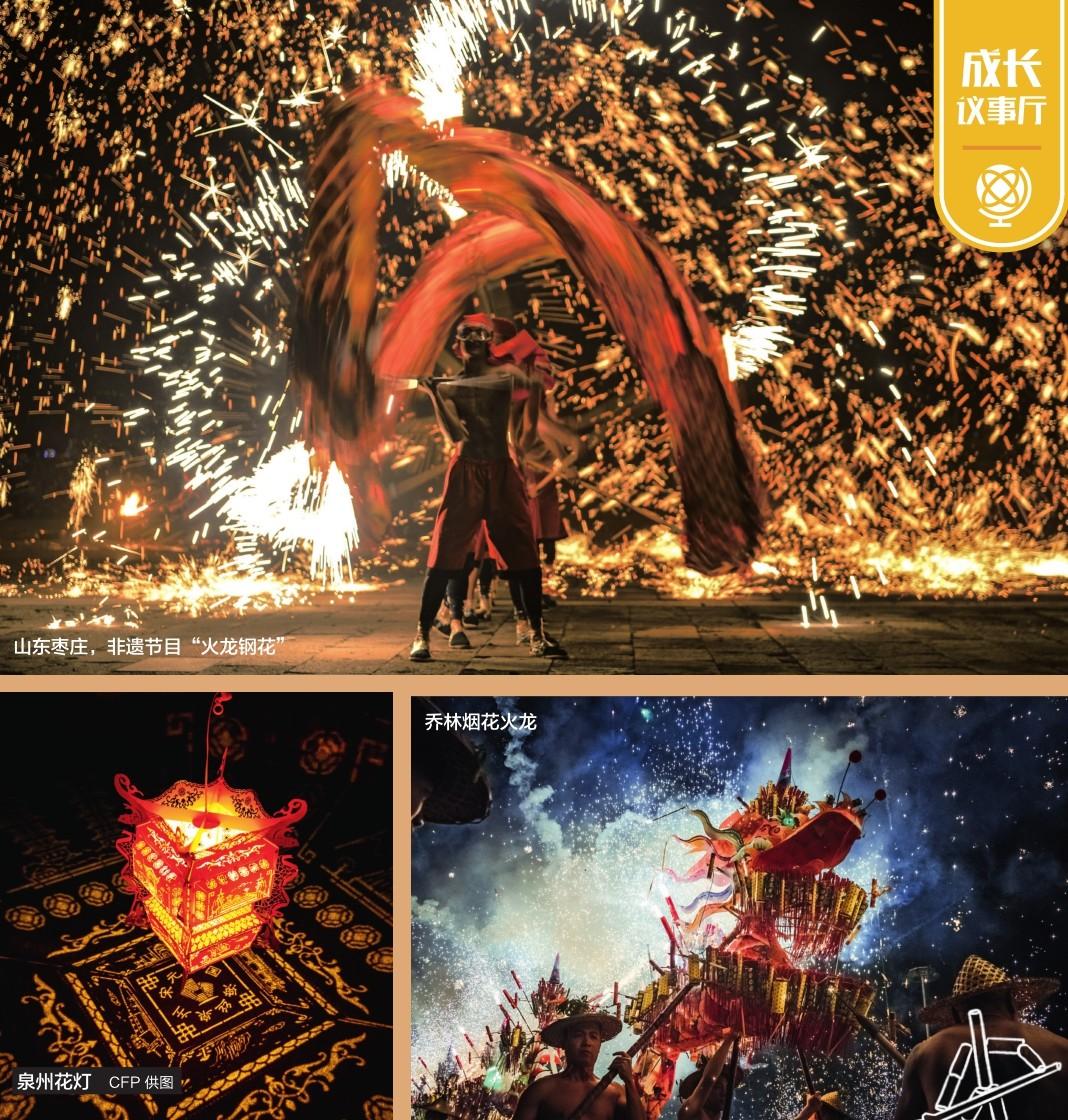

福建游神、泉州花燈、湘西苗族鼓舞、南京秦淮燈會……你有沒有發現,打卡非遺技藝的展演,不知何時起悄然進入了我們的旅行清單。在開放的新時代,文旅融合的新路徑讓蒙塵的非遺重現光彩,也讓我們有機會走近優秀傳統文化,近距離感受人類的智慧和人類歷史的文明與輝煌。

與此同時,一批優秀的“非遺守藝人”走紅網絡吸粉無數。當非遺出圈,年輕人不再只是看客,而是身體力行感受它的華彩與精妙,用自己獨特的審美和創意定義非遺的模樣,借助非遺講好中國故事。他們的解讀與創新為非遺注入了青春力量,他們的故事也浸潤著每一個讀故事的人,讓我們切實感受到非遺不等于“古董”,它們可以與現代生活緊密相連、與時代和諧共存。

本專題對數位非遺技藝傳承人的采訪打開了歷史塵封中的另一片文化天地,我們一同在這場文化盛宴中,探討新時代非遺的文化價值和魅力。

你知道嗎?每年六月的第二個星期六是我國的“文化遺產保護日”。非物質文化遺產作為文化遺產的重要組成部分,指的是各種以非物質形態存在的與群眾生活密切相關、世代相承的傳統文化表現形式。有研究將其分為十大門類,包括民間文學、傳統音樂、傳統舞蹈、傳統戲劇、曲藝、傳統美術、傳統技藝、傳統醫藥、傳統體育/游藝與雜技、民俗。

猜你喜歡

湖北教育·綜合資訊(2022年4期)2022-05-06 22:54:06

金橋(2022年2期)2022-03-02 05:42:50

小天使·一年級語數英綜合(2018年9期)2018-10-16 06:30:16

Coco薇(2017年10期)2017-10-12 19:26:55

時代青年·視點(2016年11期)2017-01-14 19:34:24

足球周刊(2016年14期)2016-11-02 10:56:23

足球周刊(2016年15期)2016-11-02 10:55:36

Coco薇(2016年8期)2016-10-09 16:46:39

足球周刊(2016年10期)2016-10-08 10:54:55

爆笑show(2009年8期)2009-09-07 10:06:10