你知道哪一片云會下雨嗎?

侯宏偉

你聽說過“天上鉤鉤云,地上雨淋淋”這句諺語嗎?為什么這種形狀云的出現預示著會下雨?其他形狀的云和天氣又有著怎樣的聯系?戴云偉剛工作的時候,就是每天定時到氣象觀測場觀測記錄云、氣溫、氣壓、風等各種氣象數據。

從事氣象工作幾十年,從一名氣象觀測員到為中央電視臺《天氣預報》節(jié)目把最后一道關,在戴云偉眼中,天氣不僅與我們的生活息息相關,甚至會對我們的生存環(huán)境做出預警。

看云識天氣

你還記得“諸葛亮借東風”的典故嗎?都說諸葛亮神機妙算,觀天象就能“算”出接下來會有什么天氣,但這對于1993年大學剛畢業(yè)就開始做氣象觀測的戴云偉來說,諸葛亮的“算”天氣正是天氣預報的“看云識天氣”。

“那時候,我在山東棗莊氣象局做觀測員。輪到我值班的時候,我就定時到觀測場查看和記錄氣溫、氣壓、濕度等數據,這些有相應的測量儀器,但觀云只能靠人工肉眼觀測。”戴云偉說,“當時我摸索總結出了記云的‘五字秘訣圖”

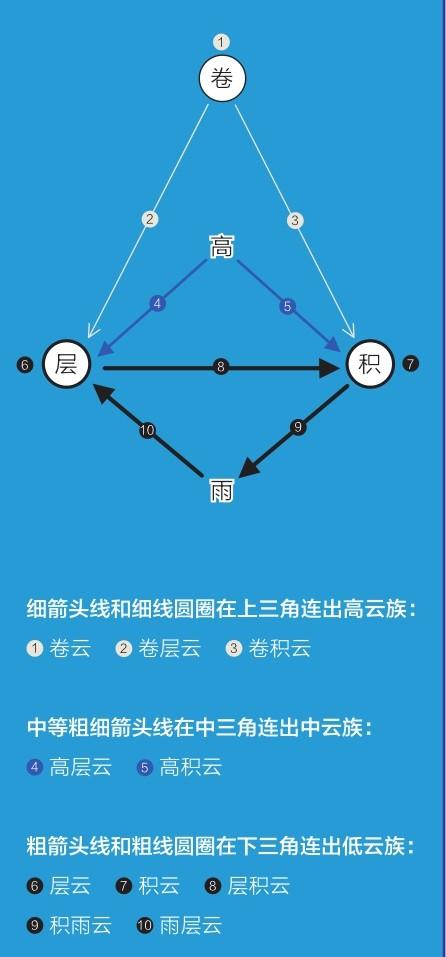

五字秘訣圖

戴云偉發(fā)現,所有云的名字中,都含有“卷、高、層、積、雨”五個字中的一個或兩個。僅用這五個字和三個圈、七個箭頭,就能得出全部的10個云屬的名稱:

鉤鉤云為什么是天要下雨的征兆?

云是水汽在空氣中凝結、凍結、凝華產生的現象,主要由水滴和冰晶構成。我國的冷暖空氣交匯形成的天氣系統(tǒng)一般自西向東移動,當前方出現形狀像彎鉤一樣透亮飄逸的云,也就是諺語“天上鉤鉤云,地上雨淋淋”中的鉤卷云,過后就會是含有足夠多水滴的雨層云,所以一般在鉤卷云出現的12小時后可能出現降雨。

天氣預報是怎么來的?

觀測員每次記錄的各項數據,都要及時傳送給上一級,最終匯集到聯合國世界氣象組織。戴云偉回憶說:“那時候,我們需要把觀測數據編成摩斯電碼,并將電碼通過電話口頭傳給郵電局,郵電局再將電碼傳送到濟南。如果夜間出現降水(下雨或下雪),第二天早晨還要專門早起將降水的電報發(fā)出去。”

在中午12點之前,世界氣象組織會將全世界的氣象觀測資料分發(fā)到每一個氣象臺。這時候,各地氣象臺把它填到一張世界地圖上并繪制出各種等值線,形成帶有一條條波浪線的天氣圖,預報員就可以做天氣預報了。“預報員68號”是戴云偉做預報員時的代號,至今仍是他引以為傲的昵稱:“當時收音機、電視臺播報天氣預報,如果結尾時說‘預報員68號發(fā)布,就說明這是我的‘作品。那時候在全國所有的氣象臺,每個預報員都有一個自己的代稱編號。”

天氣圖上那些看似普通的波浪線,蘊含著哪些關于天氣的秘密?為什么看這些波浪線就能知道接下來會有什么樣的天氣?

它們與水波相似,也是機械波,但波長很長,一個波長大概有成百上千千米,有的甚至有上萬千米;它們自西向東移動,我們常聽天氣預報中說的“來自西伯利亞的冷空氣……”就是這么來的;天氣變化時出現的各種云也是源自它們。它們就是大氣波,學名“羅斯貝波”。

或許你聽過 “雷公”“電母”的神話故事,還聽爺爺奶奶說到過“老天爺”。以前,人們覺得天氣變化莫測,“老天爺”掌管著這一切。從大氣科學的角度來看,所有的天氣變化都是由大氣波引起的。戴云偉說:“我們主要做的就是看老天爺的臉色、摸老天爺的脾氣和猜老天爺的心思,對應著氣象學中的氣象觀測、找到并理解大氣波和做天氣預報。”

現代天氣預報

不論是諸葛亮的“看云識天氣”,還是戴云偉工作之初采用的天氣圖預報法,都有很強的主觀性。曾經有一次,面對同樣的天氣圖,戴云偉做出的判斷是第二天多云,但另一名預報員判斷第二天會有暴雨。

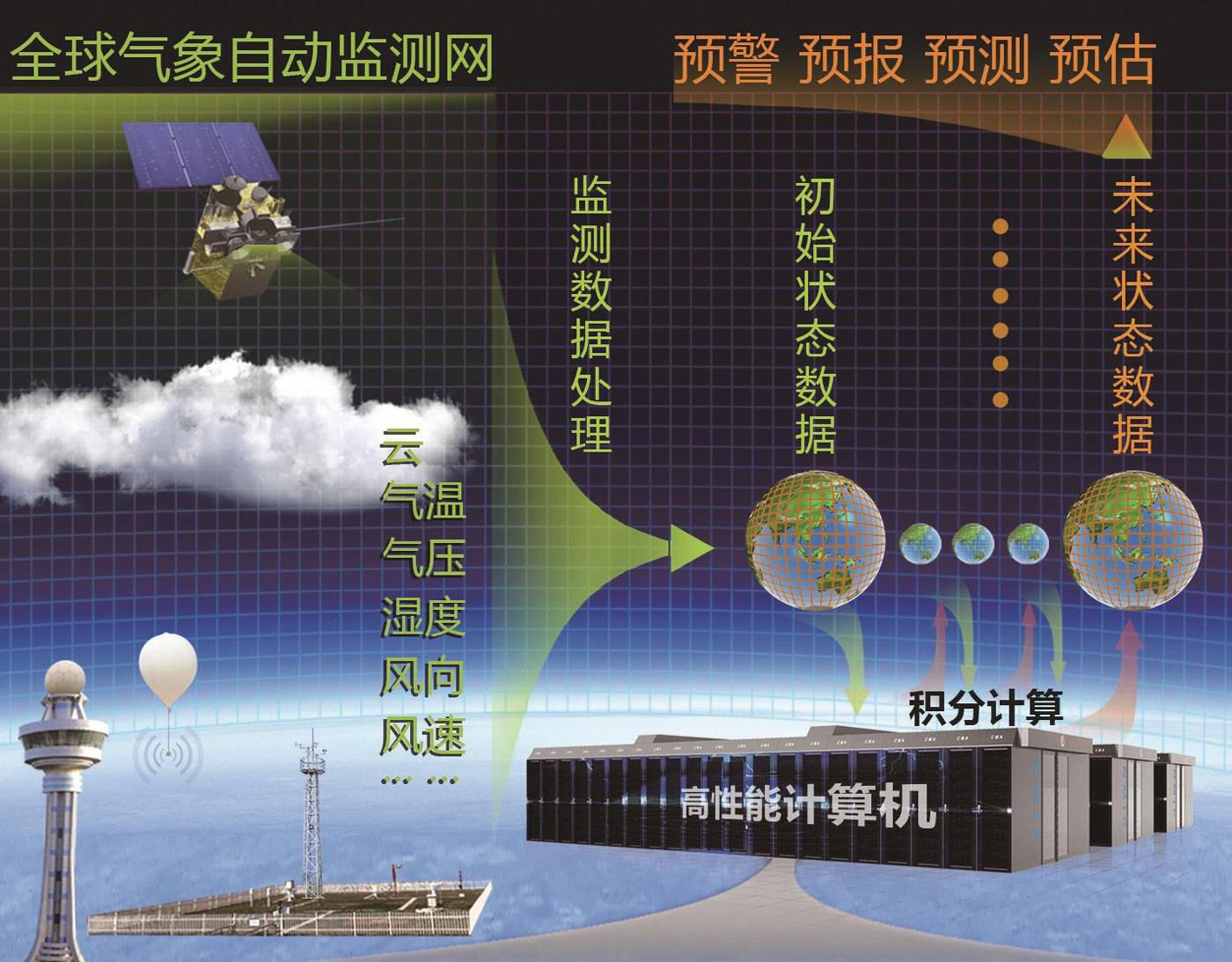

現在,我國的人工觀云自2015年起徹底變?yōu)闅庀笮l(wèi)星、氣象雷達等儀器觀測,隨著超大型、高性能計算機的發(fā)展應用,預報也已經可以通過計算機進行數值天氣預報,極大提高了精準度。

氣象雷達可以自下向上,觀測小范圍的云團,并根據云團的動向位置隨時調整預報,它是對大氣波這種“粗放型”天氣預報有益的“精準”補充,能增強短期天氣預報的精準度。氣象衛(wèi)星則是從上向下,觀測大范圍的云團,不僅服務于氣象,還對海洋、農林、水利、航空航海和環(huán)境保護等領域提供信息。我國從20世紀70年代開始研制的風云氣象衛(wèi)星,截至2023年8月已成功發(fā)射21顆,其中9顆在軌運行,正持續(xù)為全球提供數據產品和服務。

戴云偉介紹說,在2010年之前,世界上最先進的計算機一般都在氣象局,因為氣象數據的計算量太大了。20世紀90年代,一系列最先進的高性能計算機陸續(xù)引入到氣象部門,專門用于氣象預報。現在,我國研制成功的首個具有自主知識產權的“地球系統(tǒng)數值模擬裝置”——寰(EarthLab) ,通過超級計算機進行大規(guī)模的數值計算,可以重現地球的過去,模擬地球的現在,預測地球的未來,其中的超級計算機“硅立方”1分鐘的算力約等于76億人用計算器計算4年。

不管哪一種觀測方式和計算方式,天氣預報報什么從來都不是預報員一個人說了算,氣象局有專門的會商制度。早期,在下午發(fā)布氣象預報前,一些老預報員會聚到會商室,商量怎么報;現在,每天早上8點中央氣象臺會組織全國各地氣象臺的預報員進行天氣會商。再加上《天氣預報》節(jié)目錄制前后的層層把關,我們所聽到的天氣預報早已是眾多氣象工作人員合作的共同成果。

天氣與人類活動

有時候,我們會主動采取一些行動,干預天氣的變化。在2008年奧運會開幕式上,北京奧運場館的上空陰沉沉的,仿佛馬上就要下雨,但最終雨點沒有落下來。戴云偉回憶說,這是因為在北京西部發(fā)射了1104枚含有化學物質的火箭彈,攔截云雨,讓雨提前在西部降落。

更多時候,天氣的變化影響著我們的日常活動,尤其是災害天氣。“在一年四季中,夏天和冬天更容易出現極端天氣,可能產生自然災害。”戴云偉說,“天氣預報對災害天氣的預警一般有四個級別,由低到高分別是藍色預警、黃色預警、橙色預警和紅色預警。如果預測會有災害天氣出現,我們要做的氣象服務之一就是通過手機短信、廣播、電視、互聯網或智能終端等多種渠道,讓公眾獲取預警信息,盡量減少氣象災害對我們的影響。”

近幾年,夏天越來越熱,這雖然不屬于極端天氣,但也讓人體感不舒服。 “2023年全球表面平均溫度比工業(yè)化前水平(1850年至1900年平均值)高出1.42度。” 戴云偉說,“可別小看這個數字,這是平均提高的溫度,這一點點升溫就會導致極地和高原的冰川融化,進而造成更多極端天氣。”地球“發(fā)燒”了,和大氣中二氧化碳濃度的增加有直接關系。聯合國秘書長古特雷斯呼吁“全球進入氣候緊急狀態(tài)”。戴云偉提醒說,為地球控溫,我們需要做的,就是通過自己的行動減少二氧化碳排放,早日實現“碳達峰”“碳中和”。

Q:為什么天氣預報不能100%準確?

A:你可能會想,既然有這么多高科技,為什么依然會出現天氣預報不準的情況呢?有時天氣預報說第二天會下雨,可到了第二天只是陰天,這是因為雖然我們捕捉到了“會下雨”的大氣波,但大氣中的水汽不足,雨滴沒有達到能降落的大小,雨就下不下來。

也可以用“蝴蝶效應”解釋天氣預報的誤差。氣象學家洛倫茲在用計算機模擬天氣時,發(fā)現變量的微小變化能夠造成大相徑庭的結果,這就像南美洲的一只蝴蝶偶爾扇動幾下翅膀,兩周后可能在北美洲引起一場龍卷風。我們觀測到的數據總是有誤差的,所以一般3天內的天氣預報準確度比較高,越往后偏差會越大。