中國古代紙被研究

劉鈺 李惠 李斌

摘 要:唐宋時期紙被是重要的日常生活用品,是特定歷史階段下的產物,史書詩詞記載頗豐,研究紙被有利于推動對紙制品的文化認知,了解當時的文學風向和社會經濟狀況。查閱史書和詩詞資料,使用文獻整理和數據分析的方法,分析紙被的文學意象、制作工藝和實際用途。研究認為:第一,唐宋時期盛產紙被,后因棉花種植普及逐漸退出歷史舞臺,史書詩詞中的資料注重描寫紙被的潔白和保暖性能,借寫紙被表達貧困、友誼、文雅的清趣。第二,紙被的面料是藤紙和楮紙,用野藤和楮樹皮制作而成,紙被的絮料是柳絮、蘆花,絮料可置于紙被夾層,增強保暖效果。第三,紙被可用于御寒,也是官府救濟賑災時的物資,古人依托自然環境的便利,大量生產紙被,以此謀利,故紙被成為浙江、福建、安徽、江西等地的名產。

關鍵詞:紙被;詩詞;楮紙;制作工藝;文學意象

中圖分類號:TS102.2文獻標識碼:A文章編號:2095-414X(2024)02-0010-07

0 ?引言

紙被是古人利用藤紙或楮紙制成的一種被子,是古代常見的生活用品,由嚴格的工序制成,具有良好的御寒效果。最早在晚唐時期(836-907年)寫有紙被詩,到了宋代(960-1279年),史書、方志、詩詞等文獻中的有關記載逐漸增多,紙被作為詩詞的題材內容,側面體現了當時的社會背景與文學風向。后來隨著棉花的推廣種植,紙被不再盛行。目前針對紙被的研究,學術界有兩大研究趨勢:一方面,學者們研究描寫紙被的詩句,多從用料、產地等角度分析,認為紙被色澤潔白,是用野藤制作而成,且因野藤的生長提出紙被的生產制作應在江西境內,如蔡鴻生所述[1];另一方面,還對紙被的實際用途做了補充,紙被貧寒卻也有高低貴賤之別,它在生活中發揮的作用因使用人群而異,認為貧戶保暖、僧人修行皆是使用紙被,如揚之水所言[2]。由此可知,針對紙被的專項研究特別缺乏,對相關資料的整理不夠全面且僅限于紙被的某一方面,涉及紙被的詩中的文學價值也沒有考證,筆者將以史書詩詞中記載的紙被的質地、原料、生產制作為切入點,系統分析紙被的產生、制作工藝與用法特點,在此基礎上把紙被詩按照稱謂不同進行分類梳理,挖掘紙被詩所吟詠的文學意象以及在古代人民日常生活中發揮的作用。展開紙被的獨立研究,是對古代造紙歷史的資料補充,可加深對于中國古代的造紙技術和家紡文化的認知。

1??中國古代文獻中紙被的相關記載

紙被記載于史書和詩詞資料之中。查閱史書發現,紙被最早出現于晚唐時期,且在江浙一帶大量生產和使用。紙被詩詞的寫作在宋代逐漸增多,詩詞中的描寫更偏向于詩人感情的抒發和貧寒生活的記錄。

1.1??史書中紙被的文獻記載

史書中記載了紙被的出現時間、原料產地和文人趣事。其一,據《汀州風物志》記載,晚唐進士徐夤(864-928年)為躲避戰亂而隱居,隨后寫下《紙被》一詩。他是第一個把紙被寫進詩中的人,詩句描寫了紙被潔白保暖的特性,在最后一句用“值幾錢”三字點明了紙被是貧寒物品。這說明紙被最遲出現于晚唐時期,且是窮困潦倒之人所用之物。其二,制作紙被所需的原料在浙江、福建等地。《文房四譜》是中國乃至全世界最早的有關紙的專著,書中所寫:“歷見言書文者,皆以剡紙相夸。”又如《剡溪漫筆小敘》記載:“其地多古藤,土人取以作紙,所謂剡溪藤是也。”[3]剡紙,即藤紙,是生產紙被的原料,紙質勻細光滑,潔白如玉。藤紙原產剡溪,剡溪是今浙江嵊州境內主要河流,藤紙制作最早始于此地,后來普及到福建。可在《八閩通志》中考證:“紙被,俱出邵武縣”,意為福建邵武制作紙被[4]。其三,史書方志中所寫紙被,更多地體現了古時的風土人情。如《五代史記注》[5]寫有五代官員懼怕上級的嚴厲審查,于是“臥紙被”來表明自己的簡樸,暗指紙被是廉價之物,古人以紙被表現自己的清廉品行。再者,翻閱《金史補》可知,金兵南下時,百姓恐慌,記述尋常百姓“衣衲絮紙被取類丐”,蓋紙被的人被看作像乞丐一樣清貧,可知紙被在古代視為貧寒之物,為尋常人家所用。

1.2??古代詩詞中的記載

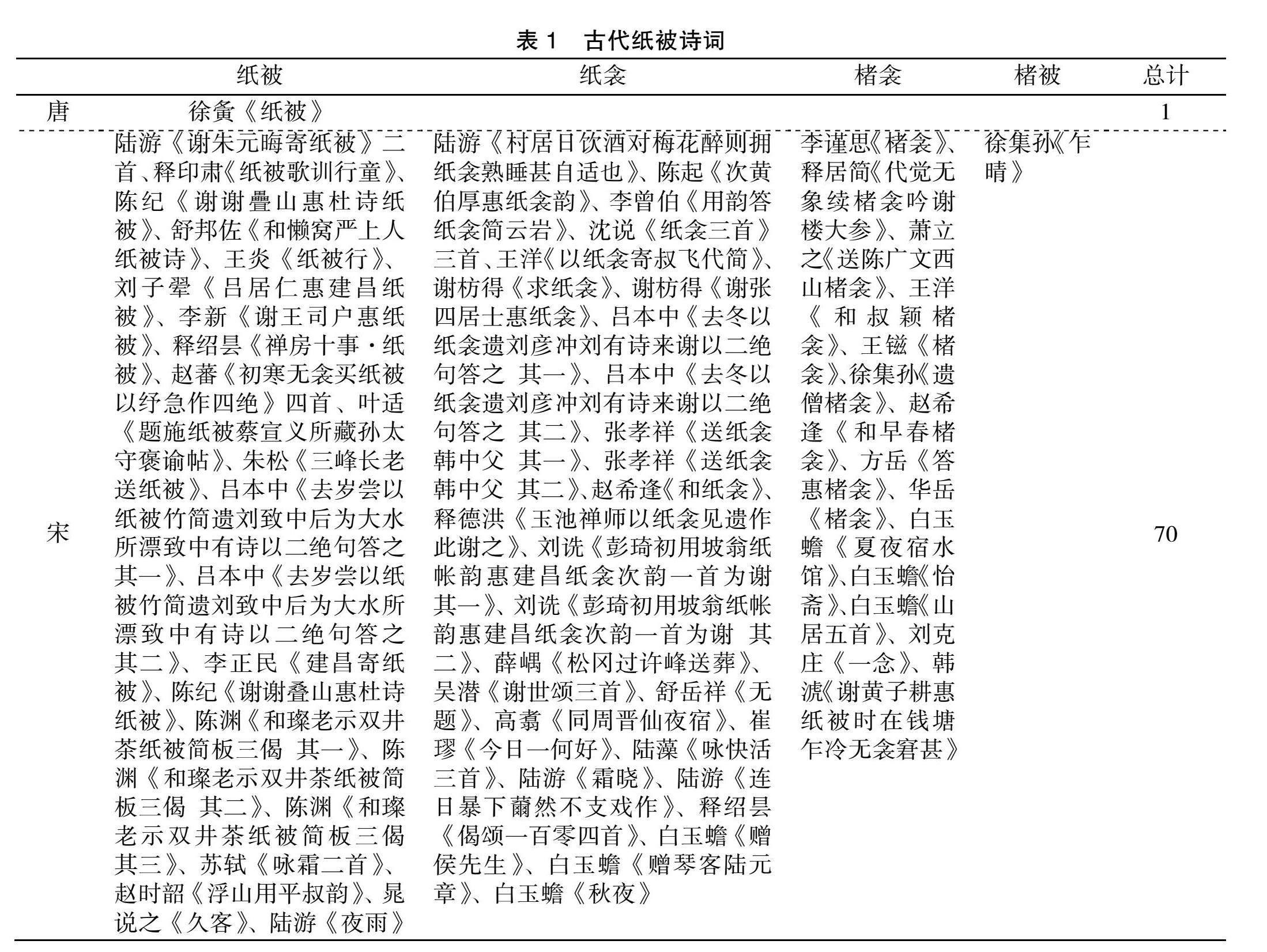

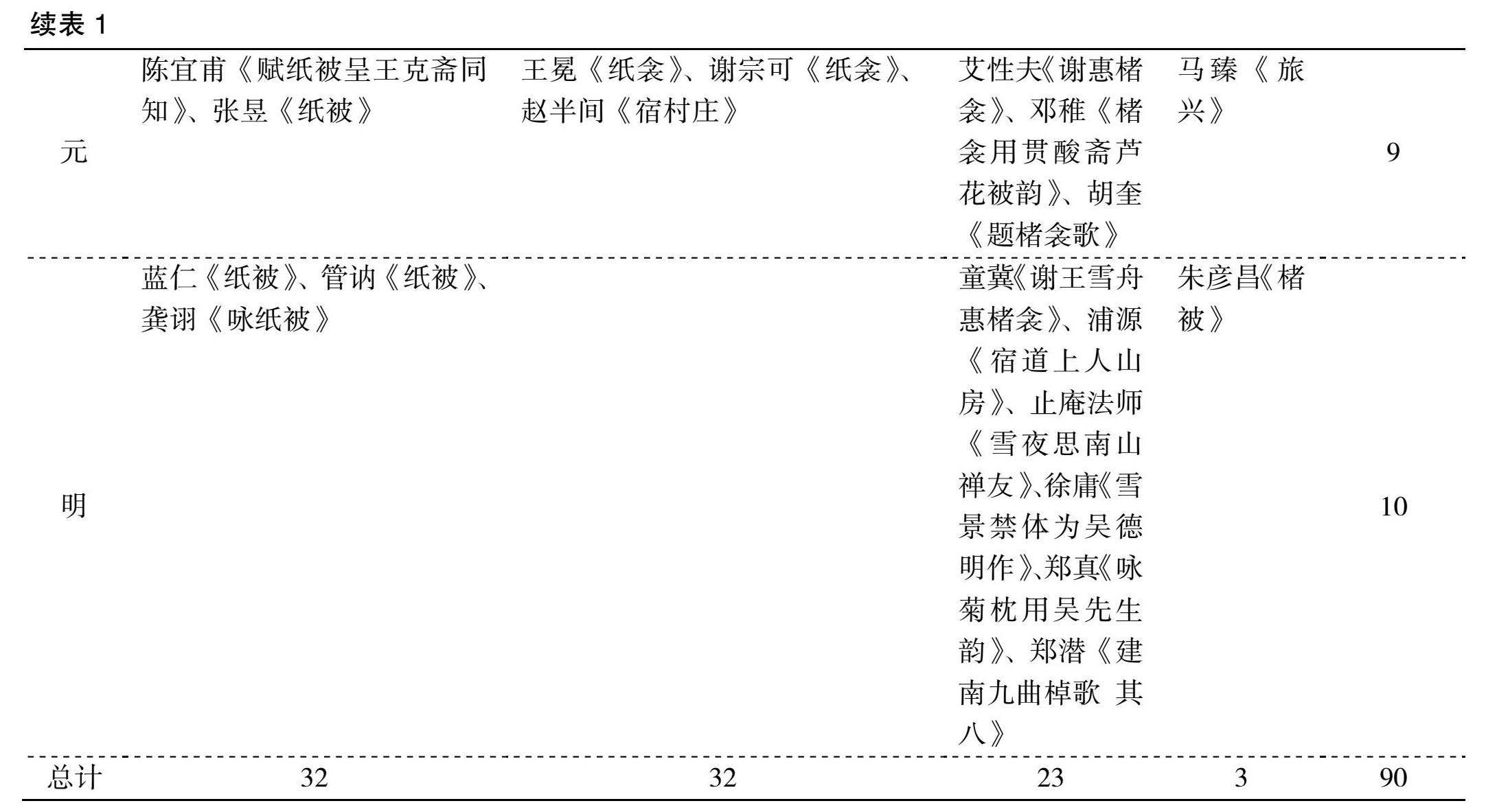

經筆者的不完全統計,紙被詩詞共有90首,大多集中于宋代,這與宋時的社會環境相關,由于

紙被備受文人志士的追捧,相關詩詞的數量逐漸增多,詩詞中也出現不同的情感表達。紙被詩寫個人情感,寫生活環境,也暗喻詩人自己的品性。

1.2.1??紙被詩詞整理

據古書記載,紙被是用藤纖維或楮樹樹皮制作而成,故紙被也稱作“紙衾”“楮衾”“楮被”。按照年代順序和紙被的稱謂對詩詞進行整理,如表1所示,由筆者統計的古代紙被詩詞發現,寫有紙被的詩詞大約有90首,以不同稱謂來看,分別有“紙被”32首、“紙衾”32首、“楮衾”23首、“楮被”3首。其中宋代紙被詩最多,共有70首,這些文學作品都集中于南宋時期(1127- 1279年)。據筆者分析,南宋時期紙被詩詞增多與當時的社會環境有著密切關系。南宋因為與蒙元的對抗,長期處于戰時狀態,面臨巨大的軍事和財政壓力,南宋經濟也出現了全面的衰退。人們由于戰爭壓力、賦稅過重不得不縮減日常開銷,如詩人陸游只能使用紙被來抵御寒冷,尋常人家也出現了用紙來制作紙被、紙帳等生活用品的情況。至此,紙被開始進入日常生活,寫紙被詩也成為當時的文學導向,人們以寫紙被詩苦中作樂,寫紙被詩也是表達個人情感,因此紙被和紙被詩都在南宋時期極為盛行。

陸游《謝朱元晦寄紙被》二首、釋印肅《紙被歌訓行童》、陳紀《謝謝疊山惠杜詩紙被》、舒邦佐《和懶窩嚴上人紙被詩》、王炎《紙被行》、劉子翚《呂居仁惠建昌紙被》、李新《謝王司戶惠紙被》、釋紹曇《禪房十事·紙被》、趙蕃《初寒無衾買紙被以紓急作四絕》四首、葉適《題施紙被蔡宣義所藏孫太守褒諭帖》、朱松《三峰長老送紙被》、呂本中《去歲嘗以紙被竹簡遺劉致中后為大水所漂致中有詩以二絕句答之?其一》、呂本中《去歲嘗以紙被竹簡遺劉致中后為大水所漂致中有詩以二絕句答之 其二》、李正民《建昌寄紙被》、陳紀《謝謝疊山惠杜詩紙被》、陳淵《和璨老示雙井茶紙被簡板三偈 其一》、陳淵《和璨老示雙井茶紙被簡板三偈 其二》、陳淵《和璨老示雙井茶紙被簡板三偈 其三》、蘇軾《詠霜二首》、趙時韶《浮山用平叔韻》、晁說之《久客》、陸游《夜雨》陸游《村居日飲酒對梅花醉則擁紙衾熟睡甚自適也》、陳起《次黃伯厚惠紙衾韻》、李曾伯《用韻答紙衾簡云巖》、沈說《紙衾三首》三首、王洋《以紙衾寄叔飛代簡》、謝枋得《求紙衾》、謝枋得《謝張四居士惠紙衾》、呂本中《去冬以紙衾遺劉彥沖劉有詩來謝以二絕句答之 其一》、呂本中《去冬以紙衾遺劉彥沖劉有詩來謝以二絕句答之 其二》、張孝祥《送紙衾韓中父 其一》、張孝祥《送紙衾韓中父 其二》、趙希逢《和紙衾》、釋德洪《玉池禪師以紙衾見遺作此謝之》、劉詵《彭琦初用坡翁紙帳韻惠建昌紙衾次韻一首為謝 其一》、劉詵《彭琦初用坡翁紙帳韻惠建昌紙衾次韻一首為謝 其二》、薛嵎《松岡過許峰送葬》、吳潛《謝世頌三首》、舒岳祥《無題》、高翥《同周晉仙夜宿》、崔璆《今日一何好》、陸藻《詠快活三首》、陸游《霜曉》、陸游《連日暴下薾然不支戲作》、釋紹曇《偈頌一百零四首》、白玉蟾《贈侯先生》、白玉蟾《贈琴客陸元章》、白玉蟾《秋夜》李謹思《楮衾》、釋居簡《代覺無象續楮衾吟謝樓大參》、蕭立之《送陳廣文西山楮衾》、王洋《和叔穎楮衾》、王镃《楮衾》、徐集孫《遺僧楮衾》、趙希逢《和早春楮衾》、方岳《答惠楮衾》、華岳《楮衾》、白玉蟾《夏夜宿水館》、白玉蟾《怡齋》、白玉蟾《山居五首》、劉克莊《一念》、韓淲《謝黃子耕惠紙被時在錢塘乍冷無衾窘甚》徐集孫《乍晴》

1.2.2 ?紙被詩詞中的文學意象分析

紙被進入文學寫作,豐富了詠物詩詞的題材,含有不同的文學意象。紙被詩中蘊含的文學意象可分為三類:一是對游人贈送紙被的感恩,二是在詩中描寫自身的貧寒生活,三是借寫紙被表達詩人自身的品性高潔。

其一,借寫紙被表達對友人的感激之情。南宋時期,戰亂頻發,經濟衰退,纖維資源短缺,紙被正是在這一特定歷史條件下出現的產物,溫暖了窮人的冬天,也給文學創作提供了新的題材。如南宋詩人陸游(1125-1210年)在《謝朱元晦寄紙被》中所言:“布衾紙被元相似,只久高人為作銘。”南宋某年的嚴冬,大詩人陸游收到好友寄來的紙被。他一邊披著紙被賞雪,一邊寫下紙被詩贈予好友以表謝意[6]。他把紙被和布料做成的被子相比,紙被的保暖效果不遜于布被,說明紙被很是保暖。又如《謝王司戶惠紙被》詩中記述:“小兒惡寐驚踏裂,村妻手線自縫密。”這首詩描寫了一家人的艱難生活,在寒冷的冬天,被子硬的被小孩子在睡夢中踢壞,被子更是縫縫補補才得以繼續沿用,幸而后來得到了好友寄來的楮衾,隨即賦詩一首贈予友人。據此筆者認為,紙被是人們用來相互幫助的饋贈品,收到紙被的一方會寫詩來表達對好友的感恩之情,還可以推斷出,當時紙被已經作為商品在市場上流通,才會有人買來寄給對方,周濟貧窮,紙被詩詞也暗含清貧之意。

其二,詩人常用紙被表現自己貧寒的生活狀態。文人士大夫迫于經濟條件限制,不得不用紙被避寒。蘇過(1072-1123年)在守喪期間過起了近似隱士的貧寒生活。他在《山居苦寒》中曰“分衣愧乏莊公惠,紙被聊將慰老臞”,描述自己把紙被贈予八十余歲的老人,生活境況變得更加困苦。再如南宋詩人趙蕃(1143-1229年)寫詩記錄自己的生活:“度夕陰風吹扊扅,布衾如鐵念嬌兒。夜來例拜奇溫賜,但覺安眠曉不知。”他當時買不來布衾只好買紙被來度過寒冬,“夜來例拜奇溫賜”也側面體現了紙被神奇的保暖效果足以使人安眠。又如《同周晉仙睡》有云:“更有詩人窮似我,夜深來共紙衾眠。”以上列舉的紙被詩都表達了生活的困苦,紙被是詩人抒發情感的承載體,是賦有生活內涵和文化陶冶的具體形象,起到了借物抒情的作用。

其三,文人寒窗苦讀不得志,為了適應劣質的生存狀態,就必須改變心理認知,紙被在文人的筆下變成了清雅隱逸的代名詞。如《楮衾用貫酸齋蘆花被韻》詩中所言:“楮衾如雪絕纖塵,穩臥還須藉布茵。”詩中寫紙被像雪一樣潔白,暗喻詩人高尚的品性。又如詩人龔詡(1382-1469年)在《詠紙被》中指出:“紙衾方幅六七尺,厚軟輕溫膩而白。”點出了紙被可以長達六七尺,有著潔白輕柔的特性。紙被在文人的筆下似雪潔白,暗含著隱匿于世、不染塵埃的品行,使得紙被在人們心中的地位越來越高。后來,紙被逐漸成為一些文人追求精神境界和隱逸于世俗之外的外在表現。如詩人葉紹翁(1194-1269年)所言:“五色流蘇不用垂,楮衾木枕更相宜。”他的起居環境里不用懸掛多種顏色的流蘇裝飾,紙被和木枕自有一種獨隱隱于世的視覺體驗,可見當時人們對于紙被的喜愛。詩人王冕(1287-1359年)也寫下《紙衾》指出:“楮衾能潔白,孤臥得平安。作客心如水,纏身雪作團。”借用“潔白”“心如水”“雪”等字眼表達自己臥于潔白紙被,不追求物質名利的樂觀精神。紙被在文人的推廣下逐漸成為一種清趣,古人睡臥在潔凈溫暖的紙被中,修身養性,潔身自好。

綜上,筆者認為以紙被為主題的詩詞,寫的是生活環境,也寫清貧生活中的風雅品質,所要表達的文學意味大致可以分為三點:一為感激,詩人寫紙被寫的是對好友贈送紙被、互幫互助的感激之情,體現了好友之間的深厚友誼;二為清貧,古人通過紙被烘托自身生活的困窘,紙被雖薄卻足夠保暖,是貧士得以度過寒冷冬天的必備之物;三為清貧雅趣,紙被潔白無暇,文人志士把其比作霜雪,歌頌詩人自身安貧樂道、隱逸紅塵、豁達淡然,紙被的出現給詠物詩詞提供了新的吟詠題材,使得情感得以寄托和抒發,突出文人雅趣。

2??中國古代紙被的制作工藝考析

中國古代紙被的制作工藝,包括面料和蓄料兩方面。紙被的面料是一種特殊的紙,多為藤紙和楮紙,它是由藤纖維或楮樹皮制作而成。紙被的蓄料是蘆花、蒲花、柳絮。由于古時御寒物品有限,在紙被夾層中塞入蘆花等物品可以增加紙被的保暖效果。

2.1??紙被的面料是一種特殊的紙張

紙被的面料使用的是藤紙和楮紙,藤紙和楮紙是用藤條纖維和楮樹皮做原料加工制成。藤紙是用野生的藤蔓類植物制成的紙張,如圖1所示,藤蔓類植物有青藤、葛藤、楊桃藤等等。《嵊志》中寫有藤紙的制作方法:“剡藤紙名擅天下,式凡五,藤用木椎椎治……造用冬水佳,敲冰為之曰敲冰紙,今莫有傳其術者。”[7]由上文可知,嵊州古稱剡縣,剡溪兩岸青藤生長旺盛,是極好的造紙原料,所以江浙一代生產藤紙。藤紙以手工操作為主,用木椎敲打分離藤纖維,再用溪水漂洗,蒸煮后晾曬在簾網框架上,再由人工逐張撈制而成。藤紙以堅韌潔白著稱,但因藤紙的制作依賴植被的生長,藤類野生植物生長緩慢,晚唐至宋,藤紙供不應求。唐朝大臣舒元輿到剡溪考察后發現,因為藤紙的需求量大導致人們過度采伐,其主產區剡溪一帶的藤林幾近被砍光,在《悲剡溪古藤文》中有云:“剡淡上綿四五百里,多古藤,株枿逼土……今為紙工斬伐,不得發生,是天地氣力,為人中傷,致一物疵癘之若此。”[8]

后來紙被制作的面料便以楮紙代替,魏晉南北朝時期(220-589年),楮皮紙的制作已經很是發達。楮紙,是用楮樹樹皮制作的紙張。《毛詩草木鳥獸蟲魚疏》寫有“又搗以為紙,謂之榖皮紙,長數丈,潔白光輝”,這說明楮樹皮制成的楮紙有數丈長,且顏色潔白光亮,正如圖2所示。除此之外,宋代詩詞中也有記載制作紙被的面料,如《紙衾三首》寫有:“碎搗霜藤月下砧,清泉瀉出簟紋勻。”再如《建昌寄紙被》所言:“搗楮為衾被,旴江遠寄將。”這兩首詩突出了一個動詞“搗”,將楮樹皮搗碎,再歷經數百次的敲打和熬煮,纖維密實交織,使得楮紙厚實堅韌,利于長久保存。《天工開物》也記載了楮紙的制作方法:“凡楮樹取皮,于春末夏初剝取……楮皮六十斤,仍入嫩竹麻四十斤,同塘漂浸,同用石灰漿涂,入釜煮糜。”[9]表明制作楮紙需在春末時砍伐楮樹,加以嫩竹纖維共同搗碎漂洗,總結得出楮紙制作有五大基礎步驟:蒸料、搗碎、切幡、打漿、抄紙。在加工制造過程中,將皮料蒸煮、漂洗、舂搗,制成紙漿,《箋紙譜》還記述了“假榮”楮紙的工藝:“狹幅而用白粉以漿涂紙面,再砑光,使紙質白凈者,叫做假榮。”[10]其中提到了用白粉漿洗紙料、拋光紙面、清洗紙漿直至白凈等部分制作過程。

經上文分析,筆者認為楮紙的制作程序如下:1)剝皮扎捆。每年在春末夏初之時砍伐楮樹,這時的樹皮容易剝離,如圖3所示,樹皮需要熱蒸之后再進行剝離。2)浸漚。把楮皮放入土塘,注水入池,淹沒楮皮,浸漚一晝夜。3)蒸料。蒸煮浸漚后的楮皮,期間要間斷性加入開水,蒸煮數小時后撈出冷卻。4)碾殼去皮。把蒸過的樹皮碾壓后剝離。5)漿灰。如圖4所示,把皮料放入石灰漿,使之均勻地沾滿漿汁,漿灰很有可能是為了強化纖維離解,讓紙張變得更柔軟[11]。6)灰蒸。將漿過的皮料裝進缸里,在頂上還要蓋層草木灰。7)漚料。在河邊沖洗皮料,除去料中灰分,最后用腳踏實,靜置過夜。8)春搗紙料。搗碎紙料,一人負責搗碎,另一人翻料,將打過的料再整合成扁長形狀,俗稱“幡子”[12]。9)切幡。將“幡子”放在厚木板凳上固定,進行切割。10)打漿。在石槽中放入紙料,加上清水,用木棍攪打成泥面狀[13]。11)打槽。把泥面狀的紙料放入石槽再加水,攪拌均勻,靜置一夜。12)抄紙。用竹簾輕輕提起紙漿,就形成了一張紙膜。13)壓榨。把濕紙垛放在木榨上晾曬。14)曬紙。次日清晨,把半干的濕紙置于石灰墻上,哂干后便可使用。古法楮皮紙的制作技藝相當復雜,耗時長且需要多人配合才能完成一張紙的制作。

2.2??絮料是輕柔保暖之物

紙被的絮料是一些輕薄之物,如蘆花、蒲花、柳絮之類,將其塞入紙被夾層保暖效果更好。詩人謝枋得(1226-1289年)寫下一首《乞紙衾》,提到一個細節:“紙衾加惠絮,晴日臥云邊。”他求親友送紙衾,不單單是送一層薄紙,還要送絮料,可見紙被是有絮料作為填充物。再如《老老恒言》中記載:“產紙大而厚,柔軟作被……薄裝以綿,已極溫暖。”意為楮紙幅面寬大可穿針引線制成紙被,將絮料塞入紙被會更保暖。在沒有棉花之前,貧寒的尋常人家多用蘆花、蒲花、柳絮、茅草做絮。如《乍晴》一詩記述:“收拾柳綿囊楮被,麥秋猶有一眷寒。”詩人將柳絮囊入紙被,這里明顯的顯示出古人將柳絮作為紙被的絮料,用來增強紙被的保暖性能。除了柳絮之外,絮料還有蒲花、蘆花。林洪(1137-1162年)在《山家清事》中寫道:“采蒲花如柳絮者熟鞭,貯以方青囊,作坐褥或臥褥……雖木棉不可及也。”[14]從中可知,古人采摘蒲花夾裝臥褥之中,保暖效果勝過木棉夾絮的溫暖程度。蘆花是蘆葦花軸上絮狀的白毛,輕薄柔軟。與上文相比,關于蘆花被的記載最多,如著作《菜根譚·閑適》中記載:“蘆花被下臥雪眠云,保全得一窩夜氣。”再如李昌祺(1376-1452年)作詩《曉行》曰:“爭似釣魚船底睡,蘆花被暖酒初醒。”他在船上釣魚喝酒,蓋著蘆花被溫暖入睡,醒來時酒意全無,可見蘆花被的保暖效果。又如詩人唐寅(1470-1524年)在《題西湖釣艇圖》中所言:“茅柴白酒蘆花被,明月西湖何處灘。”可見江浙一代也用蘆花被。由此推斷,紙被是由面料和絮料共同制作,蘆花、蒲花、柳絮皆可用做絮料。蒲花的花期在春末夏初,柳絮的生長周期一般在四月中旬到五月初。與前者比較,蘆花一般在秋季開花,花期較長,約為兩個月左右,而且上文所述,關于蘆花被的詩詞記載最多,這顯示出蘆花的生長周期正適合人們采摘以提前制作紙被,用于預防嚴寒,保暖效果優于蒲花和柳絮。從文獻記載和三種絮料的生長周期來看,蘆花最適合用于紙被絮料,也是最常見的。

3 ?中國古代紙被實際用途分析

紙被保暖效果好、廉價易得、便于攜帶,是尋常百姓御寒保暖的必需品。它既可用于平常日用,又是社會救濟的重要物料。文人雅士推崇紙被,尋常百姓也會制作和購買,自產自銷,逐漸演變為流通于市面上的商品。可見紙被的需求量大,其制作又依賴于原料野藤和楮樹的種植,因此擁有豐富植被資源的浙江、江西等地大量生產,紙被成為當地的名產。

3.1??貧民日常生活必需要品

紙被是貧苦百姓的基本生活必需品。尤其是在冬天寒風入侵的情況下,白天穿著紙衣,晚上蓋著紙被睡覺,貧民百姓、文人士大夫、禪師道士等各階層皆有使用紙被。查閱歷代所錄的氣象災害記載,極端氣候有兇兆之嫌,譬如“逢大雪,坑谷皆滿,士多凍死”,為了應對寒冷天氣,紙被用來救急的事情常有發生。百姓不僅普遍使用紙被,而且自產自銷,因時而需,宋代還出現了紙制品的買賣,據詩人趙蕃(1143-1229年)所作詩詞,他在寒冬到來之際尚無被褥,只能“買紙被以紓急”。除了尋常人家,僧人修行提倡清心寡欲,故而也用紙被,如蓬萊圓禪師曾作:“新縫紙被烘來暖,一覺安眠到五更。”更有詩人做詩《和早春楮衾》記述:“楮衾重蓋得春多,貴羽都忘紈與羅。”楮衾即紙被,多蓋幾層紙被就像回到春天一樣,可以忘記“紈與羅”,說明民間自制紙被的保暖性很好。而且陸游還在《家居》詩中提到“黎布敵純綿”,“黎布”二字可推斷楮衾便是用葛藤、麻蘭這些低廉物品制作,用來抵御寒冬[15]。如前所述,紙被用于百姓保暖,用于僧人修行,是貧窮人家的代名詞,是古人日常生活不可或缺之物。

3.2??救災賑給時的替代品

面對雪、霜、雹等常見的氣象災害,紙被是官府救濟百姓的賑災物品。宋朝是一個天災頻發的時代,如董仲舒在《雨雹對》得出“雪至牛目,雹殺驢馬”的論斷[16]。他形容冰雹大的可以砸死牛馬,便知古時雪災給人們造成的惡劣影響。再如《南康大雪》又云:“續紛七夜,冷氣充層霄。”記載了南康縣的一次降雪,整整持續七晝夜,異常寒冷,“常時尚閉戶,此日寒殊驕。行人泊前岸,只尺萬里遙”。可見由于降雪和冰雹天氣,人們出行困難,足不出戶[17]。在此情景下,紙被作為市面上價格低廉的商品,加上士大夫所作詩詞的推廣美化,常常成為社會救濟窮人的重要物資,是弱勢群體的重要依靠。如宋代著作《古今合璧事類備要》中記載“卅兵給以布襦,丐者給以楮衾”[18],描述了古代如遇雪災,官府會按照身份地位發放不同的物資,將軍士兵會得到布襦,丐者只能使用紙被,貧賤地位由此可知。除了官府發放紙被,個人也常將紙被贈予窮人,墓志銘和地方志中均有記載。如《三老材甫桂君墓志銘》曾記:“有貧死不能棺者,棺之;寒不能寢者,楮衾之。”描寫刻畫了古人寒冬施以紙被御寒的善人形象。據此筆者認為,紙被或是清寒時節所用的簡樸生活用品,或是戰亂中官府救濟窮人的物料,或是市井孤寒非常態所用之物,也從側面說明,使用紙被之人身份地位不高,生活境況并不富裕的事實。

3.3??特殊的地方特色產品

紙被是浙江、福建、江西等地的特色紙制品。由于紙被所需原材料的大量種植,造紙者以自然資源為依托凝聚成眾多造紙區域,他們往往以地名為號,紙被成為該地區的標志性產業。紙被是由楮紙或藤紙制作而成。浙江剡溪是藤紙的主要產區,在《博物志》中記載:“剡溪多古藤,可造紙。”福建福州也是藤紙的著名產區,《淳熙三山志》曰:“厚藤紙出永福辜嶺。”[19]同樣的,江西也產藤紙,在《負暄野錄》中介紹了藤紙的產地:“而藤乃獨推撫之清江。”[20]藤即藤紙,撫即江西撫州,野藤生長在盱江附近,位于百丈山之北。除了以上史書資料,詩中也有建昌紙被的描寫,如《呂居仁惠建昌紙被》寫道“嘗聞盱江藤”,《建昌寄紙被》一詩更是記錄了盱江岸邊搗楮為衾的過程“搗楮為衾被,盱江遠寄將”,均提及江西“盱江”一地[21]。盱江是江西省第二大河流撫河的上游,盱江水邊方便漚制樹皮,故江西盱江流經區域便于紙被生產。浙江、福建、江西等地都是因為原材料和水資源的便利,成為制作紙被的重點地區。

楮皮是宋代重要的造紙原料,楮樹種植集中在定州、池州、徽州等地,并形成了相應的產區。如在《文房四譜》中有定州制造楮紙的記錄:“先以沉香積水種楮樹,俟其拱取之造紙。”再如《石林燕語》記載了宋代池州也產楮紙:“今制不復以紙為辨,號為白麻者,亦池州楮紙耳。”又如《會稽志》寫道:“今剡中楮紙寖有佳者,亦不在徽、池之下。”可推斷徽州也是楮紙的產地之一。紙被受自然資源的影響很大,以當地特有自然資源為依托,紙被的生產便以宋代定州、池州、徽州等地為主,是當地的名產。由于紙的社會需求量大,造紙的利潤較高,所以民間自由造紙戶很多。南宋人廖剛:“南畝之民,轉而為紙工者,十且四五,東南之俗為尤甚焉。蓋厚利所在,惰農不勸而趨。”這類造紙戶有的從市場上收買楮皮,是與原料業相分離的專業造紙戶,可以獲得“厚利”[22]。宋代還出現了“居民以紙為業”的現象[23],即個人造紙戶販賣楮紙:“指地賣者,省工而利少;煮剝賣皮者,雖勞而利大;自能造紙,其利又多。”這句話指出有的人是把楮樹直接賣掉而獲利,有的人是“自能造紙”,屬于自產自銷從而獲利的情況,兩者利潤不同,這明顯地體現出種植楮樹和生產售賣紙被,在當地已經成為了一條完整的產業鏈,社會分工各有不同。由此筆者認為紙被是浙江、江西等地的紙制名品,而且當時還產生了一些私營手工業作坊或個人造紙戶,通過結合地方自然植被資源來生產各種原料紙,進而制作紙被成為商品,這是商品經濟和市場發展的結果,對宋代整個國民經濟的發展起了重大的推動作用。

4??結論

本文以古代紙被為研究對象,從史書詩詞中系統分析紙被的產生發展、文學意象、制作工藝與實際用途,以期促進對紙被等家紡文化的歷史文化認知。通過對紙被資料的深入研究,得到如下具體結論:1)唐宋時期造紙業興盛,紙被保暖性能較好,在民間流行使用紙被來抵御嚴寒,隨著文人志士把其寫進詩詞,紙被不僅是日常生活用品,還成為了文雅清廉的象征,暗含清貧、友誼、清趣之意。2)紙被的原料是野生藤類植物和楮樹樹皮,主要是利用植物纖維作為保暖材料,須在春末采集野藤、砍伐楮樹,主要步驟是剝皮、蒸料、漚料、切幡、打漿、抄紙等工序,制作工藝復雜。紙被的面料是用植物纖維制作,還可以把柳絮、蘆花等材料夾于紙被之中作為絮料,提高保暖性能。3)紙被是民間百姓生活中御寒的常見日用品,上到士大夫與文人雅士,下到高僧修行與尋常百姓,對紙被極盡推崇。紙被還是官府在面對雪災冰雹發生時,按照人的身份地位賑災救濟的物資,往往會被發放給貧寒之士。4)紙被是宋代浙江、江西、福建等地的名產,是生產紙被的聚集地。剡溪、盱江、定州、徽州等地種植著大量的紙被原料,故由于造紙術的精進以及社會的需求,形成了許多以自然資源為依托的造紙產區,許多手工業作坊和個人造紙戶售賣紙被,致使紙被成為盛極一時的名物。

參考文獻:

[1]蔡鴻生. 宋代名產“紙被”[J]. 文史知識, 2002(10): 53-57.

[2]揚之水. 也說紙被兼及紙衣[J]. 文史知識, 2003(1): 95-100.

[3]游修齡. 紙衣和紙被[J]. 古今農業, 1996(1): 39-40.

[4]胥樹婷. 論紙帳、紙衣、紙被[D]. 南京師范大學, 2016.

[5]彭元端,劉風誥. 五代史記注: 續修四庫全書·第292冊[M]. 上海:上海古籍出版社,2022.

[6]曾艷紅. 唐詩中的“衾”意象與唐人詩風詩境:以白居易詩歌為例[J]. 金陵科技學院學報(社會科學版), 2012, 26(2): 46-50.

[7]劉仁慶. 論藤紙:古紙研究之四[J]. 紙和造紙, 2011, 30(1): 69-71.

[8]吳亞強. 宋代造紙業及其發展研究:評《造紙史話》[J]. 中國造紙, 2019, 38(12): 97-98.

[9]胡艷敏, 沈世華. 構皮紙的前世今生[J]. 生命世界, 2018(3): 16-21.

[10]李程浩. 富陽泗洲宋代造紙遺址造紙原料與造紙工藝研究[D]. 中國科學技術大學, 2018.

[11]王連科. 中國古代造紙工藝流程的演變[J]. 黑龍江造紙, 2009, 37(4): 63-64.

[12]李強, 李斌, 楊小明. 中國古代造紙印刷工藝中的紡織考[J]. 絲綢, 2010(3): 56-60.

[13]楊巨中. 中國古代造紙法的淵源及蔡倫在造紙史上的地位[J]. 陜西師范大學學報(哲學社會科學版), 2001(1): 152-155.

[14]林洪. 山家清事[M]. 北京: 中華書局, 1991.

[15]付為強. 宋人應對氣候變化研究[D]. 河南大學, 2009.

[16]羅先勇. 自然災害與宋代政治初探[D]. 四川師范大學, 2013.

[17]王宇飛. 宋詩與宋代災害探研[D]. 四川師范大學, 2012.

[18]姚瑤. 宋代的社會救濟制度初探[D]. 云南大學, 2017.

[19]梁克家. 淳熙三山志: 卷41, 宋元訪志三十七種[M]. 臺灣: 國泰文化事業有限公司出版,1980.

[20]廖媛雨. 史話江西紙張文化[J]. 美術大觀, 2013(4): 66-67.

[21]馮明臣. 宋代造紙業和印刷業的發展及其影響[J]. 駐馬店師專學報(社會科學版), 1987(1): 53-57.

[22]高潔. 唐宋民間手工業的品牌商標與廣告[D]. 河北師范大學, 2020.

[23]丁春梅. 宋至明清福建紙的生產、銷售及其用途的演遷[J]. 莆田學院學報, 2006(1): 53-56.

A Study on the Ancient Chinese Paper Quilts

LIU Yu a, LI Hui a?, LI Bin a,b

(a.School of Fashion?Design;?b.The Hubei Research Center for Intangible Cultural Heritage,?Wuhan Textile University, Wuhan Hubei 430073,?China)

Abstract:?During the Tang and Song dynasties, paper quilts were important daily necessities, products of a specific historical stage, and well documented in history books and poems. The study of paper quilts is conducive to the promotion of cultural cognition of paper products, and to the understanding of literary trends and socioeconomic conditions at that time. We reviewed the historical books and poems, and analyzed the literary imagery, production process and practical use of paper quilts by using the methods of literature collation and data analysis. This research holds that: 1) During Tang and Song dynasties, the abundant paper quilt was then gradually pushed out of the history stage because of cotton cultivation, when history books and poems in the data focused on the description of the paper quilt white and warmth, paper quilt was used to express the poverty, friendship, and elegance of the interest; 2) paper quilt fabric was rattan paper and kozo paper, made of wild rattan and kozo bark, paper quilt wadding was willow flocculent, rutabaga, wadding which could be placed on the paper quilt interlayer, to enhance warmth; 3) paper quilt could be used for paper quilt interlayer to enhance warmth; paper quilt can be used for the production process and practical uses; paper quilt could be used to protect from the cold, and also the government relief disaster relief materials, the ancients relied on the convenience of the natural environment for mass production of paper quilt in order to make a profit, so the paper quilt had become the famous products in Zhejiang, Fujian, Anhui, Jiangxi, etc .

Key?words:?paper quilts; poetry; broussonetia kozo; craftsmanship; literary imagery

(責任編輯:李強)