關嶺縣普利鄉茶樹資源調查及應用

卞麗?王超?楊麗?鄧昌龍?楊恒

摘 要 貴州省關嶺縣普利鄉地理環境優越,低緯度、寡日照、高海拔的條件為茶樹的生長提供了合適的環境,使其呈現與眾不同的特點。為給茶樹資源保護和景觀茶樹在鄉村農旅融合中的開發利用提供參考依據,采用樣地調查法從關嶺縣普利鄉古茶樹的面積、分布等方面對茶樹資源進行實地調查,探清當地景觀茶樹資源現狀。

關鍵詞 古茶樹資源;景觀;調查;貴州省關嶺縣普利鄉

中圖分類號:S687.9 文獻標志碼:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2024.06.052

茶在人們的認知中大都只具有食用價值,人們習慣性地把茶當作經濟作物和飲料,而忽略了其在園林綠化中的應用價值[1]。貴州省位于云貴高原以東,茶樹種質資源豐富、形態多樣、色彩多樣、花期長、花量大、易做造型,適合作行道樹、造型樹、色塊、綠籬、觀葉植物和盆景等,茶樹形態的多樣性和生態學特性決定了其在園林綠化方面具有較大的應用潛力,部分品種的茶樹園林觀賞價值較高,如白色系的安吉白茶、四明雪芽、千年雪;黃色系的黃金芽、黃金冠;紫色系的云南紫娟、千秋墨、四川紫嫣等[2]。觀賞茶樹作為茶樹研究的新領域、苗圃發展的新市場、園林綠化的新樹種、鄉村振興農民致富的新途徑,在推動茶旅融合發展方面具有重大的現實意義。因此,本文對貴州省關嶺縣普利鄉的茶樹資源進行調查,并據此分析其作為觀賞茶樹的應用價值。

1 關嶺縣景觀茶樹現狀調查

1.1 調查方法及內容

對茶樹資源展開實地調查,并以此篩選出具有景觀代表性的茶樹品種資源。結合現有資料,采用全球定位系統,通過樣帶調查法對普利鄉茶樹資源進行了實地調查。根據調查基礎數據,結合其生物學特性對茶樹品種進行品種鑒定,篩選具有景觀價值的茶樹資源進行景觀配置分析,整理出普利鄉景觀種茶樹資源適宜的景觀配置形式、觀賞特性及景觀效果等各項指標。

調查指標包括茶樹的地理坐標、種類、分布格局、海拔、土壤類型等;茶樹種類、數量、樹齡、樹高、主干胸徑、冠幅、郁閉度等;古茶樹的保護管理及歸屬權、保護管理單位、保護管理現狀與建議、古茶樹歷史與傳說等。

1.2 調查結果

關嶺縣普利鄉長田村和南亞村茶樹資源豐富,筆者主要針對這兩個村共200株半自然生長的野生型茶樹開展調查,普利鄉茶樹多數保持自然生長狀態,因此很多茶樹得以保存至今。關嶺縣古茶樹生長海拔在1100~1 500 m,為喬木、小喬木、灌木,嫩枝及頂芽因樹種不同表現各異;茶樹均為半馴化的人工栽培型野生茶樹,樹齡多在50年以上。

1.2.1 種類分析

通過實地調查資料結果和訪問企業負責人發現,關嶺縣普利鄉古茶樹資源豐富,類型主要為栽培型,葉片類型涵蓋了大葉類、中葉類和小葉類,有喬木型、小喬木型、灌木型等多種類型。經查閱資料,依據張宏達對茶樹的分類,普利鄉古茶樹品種主要有8種,即鳩坑、黃金芽、黃金冠、紫筍、竹葉青、團葉、滇緬茶及小雞嘴(地方品種名)。調查樣本中,鳩坑占調查樣本總數的3.0%、黃金芽占比17.5%、黃金冠占比13.0%、紫筍占比2.0%、竹葉青占比13.5%、團葉占比18.0%、滇緬茶占比2.0%、小雞嘴(地方品種名)占比31.0%。據普利鄉長田村60~80歲的老人介紹,早在其先輩們到達該地開始進行生產生活時,該地的茶樹地上主干部分直徑便有30 cm以上;據《永寧州志》記載,關嶺縣茶樹栽培早在明清時期就有。

1.2.2 性狀分析

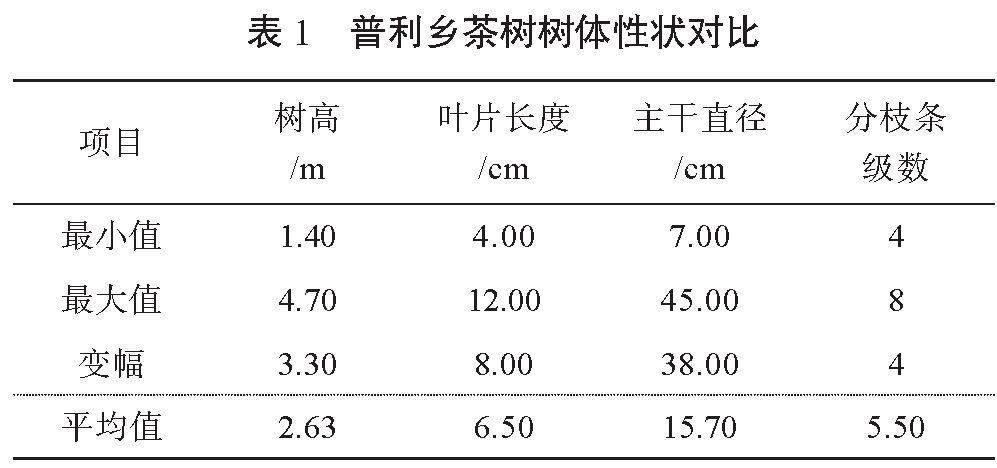

對200株茶樹的葉片形狀、葉片顏色、主干直徑、分枝級數、樹高葉片長度等進行測量和數據記錄,結果如表1所示。

普利鄉長田村、南亞村、大地村等地古茶樹樹體形態多為小喬木,灌木型占比1/3,有少部分高大喬木。調查顯示,古茶樹平均樹高2.63 m,最高4.70 m,最矮1.40 m。通過實地考察可知,古茶樹樹體高度與茶樹品種和管理等息息相關,由于部分茶樹資源品種珍稀、品質良好、樹體修剪較少,因此樹體高大。二十世紀四五十年代,由于耕地資源人均占有量少,糧食播種面積少、糧食產量低,許多茶園被改建為耕地,茶樹遭砍伐、火燒等,導致現存古茶樹的平均主干直徑較小。由表1可知,最大主干直徑45 cm,最小直徑7 cm,變幅38 cm。變幅較大。主干基部直徑較大的原因主要是古茶樹生長于地溝邊界,未因開墾耕地而被砍伐,因此主干胸徑明顯。而部分古茶樹生長受地力條件影響,主要生長于石頭縫隙中,主干直徑小,分支多,無明顯主干。

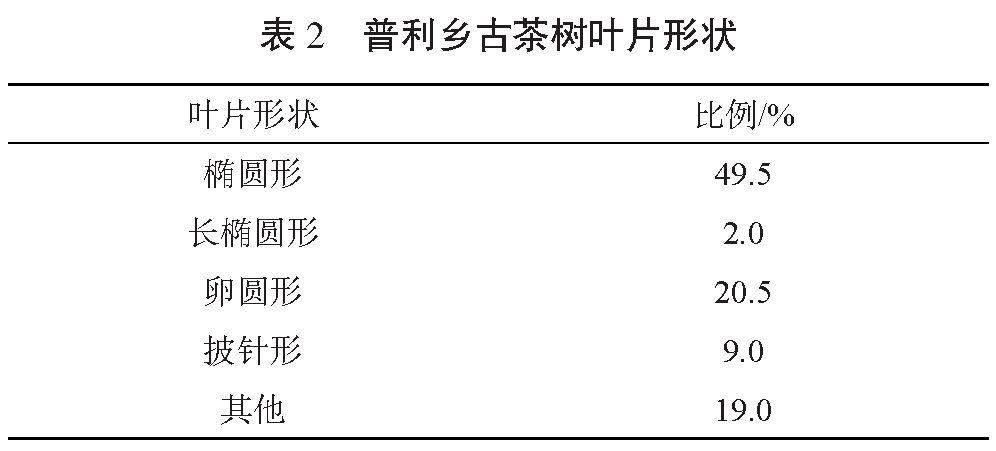

普利鄉古茶樹葉片大小不一,葉片有大、中、小葉,最長12 cm、最短4 cm,變幅8 cm。葉片形態有橢圓形、長橢圓形、卵圓形、披針形等。從葉片性狀看,普利鄉古茶樹經過多年的繁殖,性狀多樣,變異豐富。調查樣本中,橢圓形占比最大,為49.5%(見表2)。

普利鄉古茶樹在半自然的生長條件下,嫩芽因光照時間變化色彩豐富,葉色呈紫紅色、黃色、玉白色、深綠色、黃綠色等,為開發景觀茶樹提供了基礎。具體比例見表3。

2 普利鄉古茶樹在景觀中的應用

在景觀植物的具體搭配中,茶樹景觀植物配置是當前鄉村振興下一二三產業融合發展又一大特色優勢。在具體配置思路上,集中將葉片色彩不同的茶樹作為鄉村旅游業發展的特色亮點來發展,形成了別具一格的茶景觀;同時搭配不同色塊的品種,形成全年都可觀景的景觀色塊,為茶園景觀增添了鮮明的特色。

2.1 品種選擇

1)綠葉類茶。茶樹中綠葉類茶樹品種居多,一般發芽葉與成熟葉相比顏色較淺。該種類中鳩坑和滇緬茶芽葉生育力較強,一芽一葉盛期在4月中旬,發芽時葉片偏淺綠、翠綠,生長后葉片色隨葉綠素的積累變深,其中滇緬茶葉片厚革質、發亮,2—4月顏色為淺綠色,5—10月為翠綠色,老葉為深綠色。

2)紫筍。紫筍發芽時葉片為紫紅色,生長過程中顏色會隨花青素的積累加深成深紫色,但是老葉色素含量降低葉片轉綠黃。在變色期,2—5月為紫紅色,5—10月變化至深紫色,10月至次年1月為紫紅色,老葉為墨綠色。

3)黃金芽。發芽時即為金黃色,顏色受光照條件和溫度的影響而變化,海拔在1 200~1 800 m時,色彩金黃。變色期為嫩葉全年保持黃化,隨氣溫升高,6—9月葉片為淺黃色,黃葉越冬時葉片顏色可以保持不變,飽和度高;老葉為深綠色。

2.2 搭配設計

1)在空間布局方面,根據地形和光照條件,對茶園進行區域劃分。將綠葉類茶種植在光照充足、地勢平坦的區域,以展現其生機;紫筍和黃金芽則布局在稍微隱蔽、濕度較高的區域,以突顯其色彩的獨特魅力。2)在色彩搭配方面,以綠葉類茶作為基礎色調,呈現出清新的綠色,為整個景觀提供背景。紫筍新芽的紫紅色可與綠葉形成鮮明對比,為景觀增添豐富性。黃金芽的金黃色在陽光下閃閃發光,成為景觀中的亮點。3)在形態設計方面,古茶樹作為景觀的核心,應選擇形態優美、歷史悠久的茶樹進行重點展示。通過修剪和養護,使古茶樹的形態更加美觀,與周邊的幼齡茶樹形成對比,突顯其歷史滄桑感。4)可在茶景觀中設置一些與茶文化相關的元素,如茶藝雕塑、茶文化石刻等,使游客在欣賞美景的同時,能感受深厚的茶文化底蘊。

2.3 景觀建設

實施古茶樹景觀項目時,需要精心挑選了生長健壯、無病蟲害的綠葉類茶、紫筍和黃金芽茶樹進行種植。這些茶樹不僅具有獨特的觀賞價值,還能夠在后續的生長過程中展現豐富的色彩變化。在種植過程中,嚴格按照農業技術規程進行操作,保持適當的株行距和種植深度,確保茶樹能夠正常生長并發揮出最佳的景觀效果。

為了確保茶樹健康生長和景觀效果的持久性,需要采取多項養護管理措施。這包括定期對茶樹進行澆水、施肥和修剪,以滿足其生長所需要的營養和水分,并保持良好的樹形;加強病蟲害防治工作,采取生物防治和化學防治相結合的方法,有效預防和控制病蟲害的發生;注重茶園的環境保護,通過采取減少化肥農藥的使用、增加有機物質的投入等措施,改善土壤環境,促進茶樹的生態發展。

為了讓游客能夠更好地欣賞茶樹景觀,在茶園中合理規劃修建步道、觀景臺等基礎設施。這些設施不僅方便游客參觀和游覽,還能夠提供舒適的觀賞環境。同時,設置茶藝表演區、茶室等休閑設施。茶藝表演區的專業茶藝師會進行精彩的茶藝表演,展示茶葉的制作工藝和品飲藝術;茶室則提供各種茶葉供游客品嘗,讓游客在品味茶香的同時,感受茶文化的魅力。

普利鄉通過利用綠葉類茶、紫筍、黃金芽的獨特屬性和色彩變化進行古茶樹景觀的設計應用,打造出一處集自然美景、文化韻味和休閑體驗于一體的旅游勝地。游客在這里可以感受茶樹的生機與活力,欣賞美麗的景觀色彩變化,同時深入了解當地的茶文化歷史和傳統習俗,從而有效促進當地旅游業的發展和文化傳承,為鄉村振興注入新的動力。

3 結語

關嶺縣有茶葉生產基地重點鄉鎮6個,平均海拔在800 m以上。關嶺縣普利鄉古茶樹資源豐富[3]。調查樣本中,茶樹不同色彩景觀效果明顯,具有良好的景觀優勢;黃金芽和紫筍等品種色彩鮮明,可根據茶園周邊的地形地勢、山地景觀、不同茶類物候期、發芽期茶葉品種的進行合理景觀配置,豐富景觀效果。通過交叉種植不同葉色的茶樹品種,形成更替的茶景觀,可以增加整個茶園的景觀效應,營造出多樣與統一、節奏與韻律兼具的整體茶園景觀。

關嶺縣茶樹資源豐富,具有以古茶樹資源為基礎的景觀茶樹資源優勢。茶樹資源保護和茶旅融合發展是推動“以茶為介,農旅融合”發展最明顯的精品線路,是體現鞏固拓展脫貧成果同鄉村振興有效銜接的一大特色優勢產業,對助推關嶺縣鄉村振興發展具有重大的現實意義[4-5]。

參考文獻:

[1] 李羅仁.茶樹園林用途及關鍵技術[J].農業裝備技術,2011,37(1):21-24.

[2] 楊丹晨,梅雨.茶樹在風景園林景觀設計中的運用[J].福建茶葉.2021,43(8):255-256.

[3] 田麗麗,王長君,宋魯兵,等.特異茶樹品種在園林中的應用[J].安徽農業科學,2013(17):7594-7595.

[4] 葉泉清,薛躍規.淡黃金花茶歸并種的形態特征比較及分類探討[J].中山大學學報(自然科學版),2013(3):103-111.

[5] 梁盛業.金花茶[M].北京:中國農業出版社,1993:16-17.