教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下內(nèi)地西藏師范生信息化教學(xué)能力提升策略研究

韓雪 李佳妮

摘要:隨著信息時(shí)代的來(lái)臨,在國(guó)家政策的推動(dòng)以及西藏地區(qū)小學(xué)教師發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需求下,內(nèi)地西藏師范生的教學(xué)能力被賦予了新的要求。文章通過(guò)對(duì)三所師范院校進(jìn)行深入的調(diào)查分析,結(jié)合內(nèi)地西藏師范生信息化教學(xué)能力的現(xiàn)狀,探討了他們?cè)谛畔⒒虒W(xué)能力培養(yǎng)方面存在的問(wèn)題及其相關(guān)原因,并據(jù)此提出了促進(jìn)內(nèi)地西藏師范生信息化教學(xué)能力提升的策略。

關(guān)鍵詞:教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型;內(nèi)地西藏師范生;信息化教學(xué)能力提升策略

中圖分類號(hào):G642 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

文章編號(hào):1009-3044(2024)11-0134-03

1 背景

在教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大背景下,新時(shí)代教師的能力被賦予了新的要求。從西藏中小學(xué)教師培養(yǎng)計(jì)劃到國(guó)家智慧教育平臺(tái)等項(xiàng)目的實(shí)施,國(guó)家政策對(duì)西藏地區(qū)教育信息化的發(fā)展給予了高度重視。然而,對(duì)于西藏地區(qū)的基礎(chǔ)教育而言,受地域、自然條件等因素的限制,其教育信息化的發(fā)展與其他發(fā)達(dá)地區(qū)相比仍存在顯著差距。教育部2022年工作要點(diǎn)中明確指出了要發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+教育”,教育信息化已由原先注重硬件等基礎(chǔ)設(shè)施的“建設(shè)”轉(zhuǎn)向“應(yīng)用”的轉(zhuǎn)型。因此,發(fā)展的核心在于人才的培養(yǎng),特別是優(yōu)秀的信息化人才的培養(yǎng),為教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供堅(jiān)實(shí)的人才保障。內(nèi)地西藏師范生作為西藏地區(qū)未來(lái)教師隊(duì)伍的重要力量,是推動(dòng)教育信息化發(fā)展的關(guān)鍵人物和實(shí)踐者。因此,提升內(nèi)地西藏師范生的信息化教學(xué)能力成為推動(dòng)西藏小學(xué)教育信息化的重要課題。

2 內(nèi)地西藏師范生信息化教學(xué)能力整體現(xiàn)狀

2.1 內(nèi)地西藏師范生信息素養(yǎng)情況

國(guó)家出臺(tái)了一系列政策,加大了對(duì)西部地區(qū)教育經(jīng)費(fèi)的投入,推動(dòng)了教育信息化的快速發(fā)展。各地民族師范院校積極響應(yīng)政策號(hào)召,內(nèi)地西藏師范生的信息化能力得到了顯著提升。然而,受地理、經(jīng)濟(jì)等多重因素的制約,部分內(nèi)地西藏師范生的信息素養(yǎng)仍然不高,對(duì)信息化教學(xué)的重要意義和實(shí)施必要性理解不足,導(dǎo)致其信息化教學(xué)實(shí)施能力和教師專業(yè)發(fā)展能力難以達(dá)到新時(shí)代對(duì)教師的新要求[1]。

2.2 研究項(xiàng)目及具體內(nèi)容

2.2.1 研究目的

通過(guò)對(duì)3所內(nèi)地西藏師范生培養(yǎng)院校進(jìn)行調(diào)研,旨在了解目前內(nèi)地西藏師范生信息化教學(xué)能力的現(xiàn)狀,為本研究提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料,進(jìn)而分析學(xué)生信息化教學(xué)能力培養(yǎng)存在的問(wèn)題及提出改進(jìn)策略。

2.2.2 研究對(duì)象及研究?jī)?nèi)容

本次調(diào)研共涉及135名內(nèi)地西藏師范生,所選專業(yè)包括小學(xué)教育、數(shù)學(xué)、語(yǔ)文等。研究主要采用問(wèn)卷調(diào)查法,內(nèi)容涵蓋以下4個(gè)方面:學(xué)生對(duì)課堂教學(xué)采用信息化教學(xué)的意識(shí)和認(rèn)知情況;學(xué)生使用信息技術(shù)過(guò)程中遇到的主要問(wèn)題;學(xué)生未主動(dòng)應(yīng)用信息化教學(xué)的原因;學(xué)校對(duì)少數(shù)民族學(xué)生使用信息化開(kāi)展教學(xué)的重視程度等。

2.2.3 研究結(jié)果與情況分析

1) 學(xué)生基本情況。根據(jù)135份有效樣本的分布情況,調(diào)研涉及三個(gè)學(xué)校的不同專業(yè)、不同年級(jí)的學(xué)生。樣本的多元化為開(kāi)展研究并得出結(jié)論提供了有力的數(shù)據(jù)支撐,如表1所示。

2) 數(shù)據(jù)分析情況。問(wèn)卷調(diào)查共包含13道題目,內(nèi)容主要涉及以下幾方面:①學(xué)生對(duì)于課堂教學(xué)采用信息化教學(xué)的意識(shí)和認(rèn)知情況。大部分學(xué)生認(rèn)識(shí)到開(kāi)展信息化教學(xué)對(duì)于提升課堂教學(xué)質(zhì)量的重要性,但由于語(yǔ)言障礙和信息技術(shù)水平的限制,也有部分學(xué)生認(rèn)為傳統(tǒng)教學(xué)模式同樣可以完成教學(xué)任務(wù),并認(rèn)為只有在參加評(píng)比或競(jìng)賽時(shí)才需要使用信息化教學(xué)手段。②學(xué)生對(duì)于課堂教學(xué)所需信息技術(shù)知識(shí)與技能掌握情況的調(diào)查。學(xué)生基本能夠熟練使用常用的教學(xué)軟件,如Word、Excel、PowerPoint以及在線資源下載等,但對(duì)于一些新興的教學(xué)軟件和平臺(tái)的使用則缺乏主動(dòng)性。③學(xué)生對(duì)于如何實(shí)現(xiàn)自身專業(yè)可持續(xù)發(fā)展的通道缺乏明確的方向和指引,缺乏相應(yīng)的引導(dǎo)。④關(guān)于校方管理者對(duì)學(xué)生使用信息化開(kāi)展教學(xué)的重視情況的調(diào)查。大多數(shù)管理者對(duì)信息化教學(xué)給予了充分的支持和肯定,但也有13%的管理者對(duì)此持中立態(tài)度,既不支持也不反對(duì)。⑤學(xué)生對(duì)于信息化教學(xué)未能充分應(yīng)用于課堂教學(xué)的主要原因進(jìn)行了選擇,主要集中在未認(rèn)識(shí)到信息化教學(xué)的重要性、計(jì)算機(jī)操作水平不足、課程開(kāi)設(shè)及信息化教學(xué)環(huán)境不能滿足需求以及缺乏相應(yīng)的推動(dòng)和鼓勵(lì)政策等方面,如表2所示。

3 內(nèi)地西藏師范生信息化教學(xué)能力存在的問(wèn)題

1) 部分內(nèi)地西藏師范生在教學(xué)活動(dòng)中主動(dòng)應(yīng)用信息技術(shù)的意識(shí)相對(duì)薄弱,操作技能水平還有待提高。由于他們大多來(lái)自偏遠(yuǎn)藏區(qū)及農(nóng)牧區(qū),雖然具備一定的信息管理能力,但在教學(xué)活動(dòng)中應(yīng)用信息技術(shù)的主動(dòng)性不強(qiáng),對(duì)信息化教學(xué)的重要性缺乏深刻認(rèn)識(shí)[2]。一方面,他們的信息素養(yǎng)相對(duì)較低,普遍認(rèn)為傳統(tǒng)教學(xué)模式已能滿足基本教學(xué)要求,且更容易理解和接受,未能認(rèn)識(shí)到信息技術(shù)在提升教學(xué)效果、評(píng)價(jià)學(xué)生學(xué)情等方面的重要作用。另一方面,由于他們平時(shí)接觸計(jì)算機(jī)的機(jī)會(huì)較少,導(dǎo)致運(yùn)用信息化設(shè)備的主動(dòng)性不高,甚至對(duì)使用教學(xué)設(shè)備軟件感到畏懼。這些認(rèn)知和行動(dòng)上的障礙都限制了他們信息化教學(xué)能力的提升。

2) 課程設(shè)置相對(duì)單一。目前,大多數(shù)師范院校主要通過(guò)信息技術(shù)這一門(mén)課程來(lái)涵蓋信息技術(shù)知識(shí)及信息化教學(xué)能力的培養(yǎng)[3]。然而,這種課程設(shè)置方式相對(duì)單一,課程內(nèi)容主要集中在計(jì)算機(jī)知識(shí)、Office辦公軟件、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)等方面。這種培養(yǎng)模式缺乏針對(duì)性,沒(méi)有充分考慮西藏學(xué)生因客觀原因?qū)е碌挠?jì)算機(jī)理論知識(shí)和操作水平不高的問(wèn)題,從而限制了內(nèi)地西藏師范生教學(xué)能力水平的提升。

3) 信息化教學(xué)環(huán)境存在局限性。教學(xué)實(shí)踐是檢驗(yàn)學(xué)生教學(xué)能力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。要實(shí)現(xiàn)信息化教學(xué)能力的提升,硬件設(shè)施配備是必不可少的條件。然而,目前一些師范院校的信息化教學(xué)環(huán)境存在局限性。一方面,由于課程安排的限制,學(xué)生只能偶爾使用多媒體機(jī)房進(jìn)行實(shí)踐操作,這導(dǎo)致他們對(duì)計(jì)算機(jī)的操作技能無(wú)法得到充分鍛煉;另一方面,作為師范生,他們主要完成的是以“學(xué)生身份”進(jìn)行的信息化活動(dòng)任務(wù),缺乏以“未來(lái)教師”身份進(jìn)行的信息化設(shè)備使用和教學(xué)設(shè)計(jì)的實(shí)踐機(jī)會(huì)。

4) 教學(xué)管理機(jī)制尚待完善。部分學(xué)校管理者對(duì)于內(nèi)地西藏師范生的信息化能力培養(yǎng)意識(shí)需要進(jìn)一步加強(qiáng)[4]。內(nèi)地西藏師范生的培養(yǎng)是一個(gè)系統(tǒng)而動(dòng)態(tài)的過(guò)程,需要建立完善的教學(xué)能力水平監(jiān)測(cè)反饋機(jī)制和激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,以促進(jìn)學(xué)生信息化教學(xué)能力的持續(xù)提升。然而,目前這些機(jī)制尚不完善,需要進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)。

4 內(nèi)地西藏師范生信息化教學(xué)能力的提升策略

4.1 樹(shù)立良好的信息觀,提升信息技術(shù)技能

內(nèi)地西藏師范生作為內(nèi)地高校專項(xiàng)培養(yǎng)的師范生,肩負(fù)著學(xué)成歸家后對(duì)家鄉(xiāng)基礎(chǔ)教育支援建設(shè)的重任。發(fā)展民族教育僅憑硬件、軟件是不夠的,理念的引導(dǎo)同樣至關(guān)重要。可通過(guò)優(yōu)質(zhì)師范學(xué)校協(xié)同民族師范院校發(fā)展共同體機(jī)制,借助“名師課堂”和“名校網(wǎng)絡(luò)課堂”等遠(yuǎn)程教育形式,不斷更新教育理念,拓寬眼界,開(kāi)拓思路,幫助內(nèi)地西藏師范生樹(shù)立良好的信息觀念,提升信息技術(shù)技能。

4.2 扎實(shí)打牢基礎(chǔ),強(qiáng)化教學(xué)真本領(lǐng)

在教育數(shù)字化背景下,未來(lái)教師不僅要具備專業(yè)素養(yǎng),還應(yīng)具備自身專業(yè)可持續(xù)發(fā)展的能力。因此,師范生應(yīng)筑牢知識(shí)基礎(chǔ)、操作技能基礎(chǔ),強(qiáng)化教學(xué)本領(lǐng)。

1) 信息技術(shù)知識(shí)學(xué)習(xí)的提升策略。一是采用多樣化學(xué)習(xí)方式,如在線知識(shí)點(diǎn)搶答、主題知識(shí)講座、知識(shí)競(jìng)賽等;二是開(kāi)辦漢藏混合班級(jí)教學(xué),采用一個(gè)西藏學(xué)生對(duì)一個(gè)漢族學(xué)生或多個(gè)西藏學(xué)生對(duì)多個(gè)漢族學(xué)生組合的形式,結(jié)成學(xué)習(xí)小組,在語(yǔ)言、專業(yè)學(xué)習(xí)、操作實(shí)踐等方面有效促進(jìn)內(nèi)地西藏師范生信息技術(shù)基礎(chǔ)知識(shí)的提升。

2) 信息技術(shù)技能提升策略。一是通過(guò)開(kāi)展信息技術(shù)技能訓(xùn)練、學(xué)科活動(dòng)競(jìng)賽、教學(xué)實(shí)踐等活動(dòng)項(xiàng)目,提升學(xué)生的計(jì)算機(jī)操作技能和信息化教學(xué)能力;二是利用在線優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)資源,使學(xué)生實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)字資源的充分利用以及對(duì)教學(xué)情況的評(píng)價(jià)與反思[5]。

3) 基于互聯(lián)網(wǎng)的信息化教學(xué)能力再提升策略。一是通過(guò)在“學(xué)習(xí)通”等在線網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)及時(shí)獲取新網(wǎng)絡(luò)課程資源,如常用軟件中的Photoshop圖形圖像軟件、GoldWave 音頻處理軟件、Focusky 課件制作軟件等;二是針對(duì)民族地區(qū)教育資源匱乏的情況,指導(dǎo)幫扶“未來(lái)教師”開(kāi)發(fā)適合當(dāng)?shù)亟虒W(xué)的教案庫(kù)、課件庫(kù)、素材庫(kù)、試卷庫(kù)等課程資源;三是借助多種在線平臺(tái),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程與新教師線上交流,提供在線咨詢幫助,形成不間斷學(xué)習(xí)鏈,實(shí)現(xiàn)信息化教學(xué)能力再提升,多形式助力上崗新教師基于互聯(lián)網(wǎng)的教學(xué)能力可持續(xù)發(fā)展。

4.3 重構(gòu)內(nèi)地西藏師范生教學(xué)能力培養(yǎng)新模式

師范院校除了開(kāi)設(shè)信息技術(shù)課程外,還應(yīng)借助教育技術(shù)及選修課程的學(xué)習(xí),培養(yǎng)內(nèi)地西藏師范生的信息化教學(xué)能力。一是結(jié)合內(nèi)地西藏生的學(xué)情,重構(gòu)信息技術(shù)、現(xiàn)代教育技術(shù)、課件設(shè)計(jì)與制作等課程,并考慮結(jié)合小學(xué)課堂教學(xué)信息化的實(shí)際需求,適當(dāng)增設(shè)相關(guān)課程;二是調(diào)整信息技術(shù)相關(guān)的拓展課程,例如以選修課形式開(kāi)設(shè)信息化教學(xué)活動(dòng)設(shè)計(jì)等擴(kuò)展類課程,以提升學(xué)生的教學(xué)信息技術(shù)操作水平和教學(xué)能力。

4.4 數(shù)字資源與數(shù)字化環(huán)境儲(chǔ)備與構(gòu)建

在教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型的背景下,數(shù)字資源已逐漸取代傳統(tǒng)教材的主導(dǎo)地位。學(xué)校應(yīng)廣泛匯集相關(guān)數(shù)字教學(xué)資源,并著重培養(yǎng)內(nèi)地西藏師范生使用和開(kāi)發(fā)數(shù)字資源的能力。為此,學(xué)校需緊跟國(guó)家教育發(fā)展的方針政策,針對(duì)資金不足的院校,通過(guò)項(xiàng)目申報(bào)、校校合作、校企合作等多渠道籌集資金及資源,以完成數(shù)字資源與數(shù)字化環(huán)境的儲(chǔ)備與構(gòu)建,從而為學(xué)校教師和學(xué)生提供良好的教學(xué)環(huán)境。

4.5 建立師范院校的信息化建設(shè)管理機(jī)制

學(xué)校管理者應(yīng)密切關(guān)注信息化教學(xué)在教育中不斷發(fā)展的態(tài)勢(shì),創(chuàng)新思維,加強(qiáng)考察、學(xué)習(xí)和引進(jìn)工作。從學(xué)校層面進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì),引領(lǐng)思維變革,從硬件、軟件及政策層面構(gòu)建機(jī)制,以滿足教師和學(xué)生信息化教學(xué)發(fā)展過(guò)程中的不斷進(jìn)步的需求[6]。

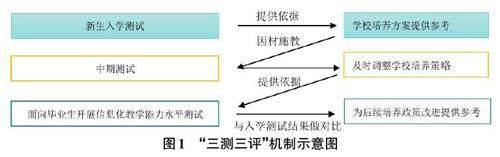

1) 建立對(duì)學(xué)生的“三測(cè)三評(píng)”的反饋機(jī)制。建立學(xué)生入學(xué)、中期、畢業(yè)前三個(gè)時(shí)段的測(cè)評(píng)反饋機(jī)制,即“三測(cè)三評(píng)”機(jī)制,如圖1所示。第一階段,新生入校后進(jìn)行計(jì)算機(jī)理論知識(shí)測(cè)試,以了解內(nèi)地西藏生的信息素養(yǎng)情況,為學(xué)校人才培養(yǎng)方案的制定提供參考依據(jù);第二階段,在大二期間開(kāi)展中期信息技術(shù)實(shí)操水平測(cè)試,根據(jù)測(cè)試結(jié)果為學(xué)校的因材施教提供數(shù)據(jù)支持;第三階段,在內(nèi)地西藏師范生就業(yè)前進(jìn)行信息技術(shù)綜合考核,考核內(nèi)容包括理論類和實(shí)訓(xùn)類,為后續(xù)人才培養(yǎng)方案的制定及改革提供反饋數(shù)據(jù)。

2) 建立多形式、多種類的激勵(lì)機(jī)制,促進(jìn)學(xué)生發(fā)揮學(xué)習(xí)主觀能動(dòng)性。通過(guò)構(gòu)建多形式、多種類的激勵(lì)機(jī)制,推動(dòng)內(nèi)地西藏師范生信息化教學(xué)能力的提升。具體措施如下:一是內(nèi)地西藏師范生在校期間通過(guò)必修課、選修課的學(xué)習(xí),達(dá)到一定的信息化教學(xué)能力水平后,可獲得相關(guān)課程學(xué)分獎(jiǎng)勵(lì)(如免修直接申請(qǐng)學(xué)分);二是依據(jù)省市校等不同級(jí)別信息化教學(xué)能力競(jìng)賽的獲獎(jiǎng)情況,制定并執(zhí)行相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制;三是通過(guò)社會(huì)認(rèn)可學(xué)習(xí)成果等手段,強(qiáng)化對(duì)學(xué)生信息化教學(xué)能力培養(yǎng)的激勵(lì)機(jī)制。

5 結(jié)束語(yǔ)

本調(diào)查報(bào)告針對(duì)內(nèi)地西藏師范生現(xiàn)有信息化教學(xué)能力整體現(xiàn)狀進(jìn)行了深入調(diào)研,并從樹(shù)立觀念、強(qiáng)化本領(lǐng)、課程改革、環(huán)境建設(shè)、構(gòu)建機(jī)制等方面提出了思考與建議。培養(yǎng)西藏地區(qū)信息化人才是時(shí)代所需,此舉將為西藏地區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展注入新的活力和動(dòng)力。通過(guò)著力提升內(nèi)地西藏師范生的信息化教學(xué)能力,我們期望能夠培養(yǎng)他們對(duì)知識(shí)遷移和推廣的能力,為其未來(lái)專業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),從而逐步推進(jìn)西藏地區(qū)教育信息化的發(fā)展進(jìn)程。

參考文獻(xiàn):

[1] 楊東. 西藏師范生信息素養(yǎng)現(xiàn)狀及影響因素分析[J]. 中國(guó)教育信息化,2009(1):24-26.

[2] 王靜,吳師偉,張菊紅. 地方師范院校師范生信息化教學(xué)能力培養(yǎng):現(xiàn)狀、問(wèn)題及路徑[J]. 公關(guān)世界,2022(12):76-77.

[3] 魏會(huì)廷. 高校師范生信息化教學(xué)能力培養(yǎng)模式探究[J]. 渭南師范學(xué)院學(xué)院學(xué)報(bào),2014,29(20):41-44.

[4] 徐蕾. 高等院校教學(xué)管理信息化研究[J]. 信息技術(shù),2007,31(8):162-164.

[5] 吳瑩,劉柳. 高職教師信息化教學(xué)能力發(fā)展策略研究[J]. 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào),2021,21(6):82-87.

[6] 于蘭印. 信息化時(shí)代高校教育管理模式的構(gòu)建[J]. 知識(shí)窗(教師版),2022(7):3-5.

【通聯(lián)編輯:代影】

- 電腦知識(shí)與技術(shù)的其它文章

- 基于小學(xué)生計(jì)算思維培養(yǎng)的項(xiàng)目式教學(xué)模式構(gòu)建與實(shí)踐研究

- BOPPPS 參與式課程思政教學(xué)案例設(shè)計(jì)

- 混合式BOPPPS 教學(xué)模式的Scratch 編程教學(xué)設(shè)計(jì)

- CDIO-OBE 工程教育理念下的Java程序設(shè)計(jì)課程改革探析

- 信號(hào)處理類課程教學(xué)中信號(hào)頻譜的對(duì)偶性總結(jié)

- 新工科背景下Multisim 在電工電子技術(shù)課程教學(xué)中的應(yīng)用研究