探究陶瓷材料在尹秀珍裝置藝術作品中的應用

孫雁翎

摘 要:陶器作為承載物的工具,從原始社會新石器時代至今,它一直貫穿于我們的生活中。隨著當代藝術的發展,現代陶藝展現出他獨特的魅力,裝置藝術也作為當代藝術門類中的一個重要部分開始蓬勃發展。尹秀珍作為當代最具影響力的藝術家之一,她的作品展現了陶瓷材料作為媒介介入裝置藝術的可行性和必然性。尹秀珍作品中陶瓷與裝置藝術的有機結合體現了當代藝術的交流與融合,是一種獨特的藝術表現形式。因此探究陶器瓷材料在其裝置藝術作品中的應用對于推動現代藝術的發展具有重要意義。通過對陶瓷材料和尹秀珍裝置藝術作品特點的分析,探究陶瓷材料在其作品中的應用,從而探究陶瓷藝術在當代藝術中的意義,為當代藝術發展提供新的方向。同時也為現代陶瓷藝術的發展提供新的思路。

關鍵詞:陶瓷;裝置藝術;尹秀珍

1 前言

中國古典哲學中提到“形而上者謂之道,形而下者謂之器。”其中“道”是法則,法則無形的,稱之為“形而上”。“器”,是有形之物,稱之為“形而下”。而魏源認為:“技可進乎道,藝可通乎神”。 說某項技藝或技術在達到頂峰后,就會接近道的境界。 “形而上者謂之道,形而下者謂之器”,揭示了“道”和“器”的區別,道法無形便為“形而上”,器物有形便為“形而下”。清代啟蒙思想家魏源認為:“極可近乎道,藝可通乎神。”這也說明某一項技術完全熟識掌握之后便可接近道的境界。也就是說承載“道”的“器”也會具有某種精神性, 而探索“器”的精神性, 也是尹秀珍的重要修行目標,她將陶瓷作為一個新的創作材料, 創作出了《融器》《壁器》等作品。她認為這些陶瓷是精神之物, 也是精神之器。尹秀珍對陶瓷的應用極具個人特色,她喜歡將其他材料融入陶坯之中進行燒制,例如舊衣物。這也是她對陶瓷材料的創新性應用。

2陶瓷材料的特點

2.1陶瓷材料的優勢

陶瓷材料是目前工程材料中硬度最高的材料,在高溫下具有良好的化學穩定性,同時它的導熱性較低,還有很好的隔熱性。陶瓷材料的穩定性和耐高溫性使其廣泛的應用于人們的生活中,從而產生除實用價值以外的文化價值和審美價值。將陶瓷材料應用于裝置藝術作品之中,既滿足了裝置藝術的三要素——場地、情感、材料,也兼具一種人文關懷,充分的發揮裝置藝術作品公共性和互動性,更好的展示作品蘊含的文化內涵和社會本質,建構作品與觀眾的交流,使觀眾在參與的過程中更好的體味藝術家的思想和情感。

除此之外,陶瓷作為一種可多次利用的材料,具有環保性。陶瓷材料與裝置藝術的結合,使裝置理念融入傳統材料的同時,也使新思想和傳統物質文化交流融合。這樣的結合既體現了裝置藝術對傳統物質文化的繼承,又體現了陶瓷藝術的時代特征。將陶瓷材料融入裝置藝術之中,滿足裝置理念和傳統材料結合的同時,也使得新的理念思想和中國傳統物質文化獲得交流。新的融合是對陶瓷材料等傳統文化的傳承創新,也符合新時代背景下裝置藝術和陶瓷藝術當下的發展。

2.2陶瓷材料的局限性

萬物皆有兩面性,陶瓷材料融入裝置藝術作品具有良好的優勢的同時也具有一定的局限性。裝置藝術作品的共性和互動性決定了作品與觀眾必然是置于同一空間的,而陶瓷材料的易碎性,將在人員密集的公共場合成為安全隱患。其次陶瓷的制作結果是不穩定的,在燒制期間各種因素都可能影響燒制結果,制作周期較長。最后,對于大型的或造型復雜的裝置藝術作品來說,整體燒制是不太現實的,因此需要分成幾部分來燒制再拼接。但在拼接過程中,各個獨立部分不一定能完美契合。這無疑給作品的創作過程增加了很多不確定性。

3尹秀珍裝置藝術作品的特點

尹秀珍對于現實肌理極度敏感,這種敏感賦予了其作品如呼吸般真實、細膩的質地和張力。置身于尹秀珍的作品中,觀眾從來不會覺得藝術是遙不可及的事物,但又會無法拒絕它們本身所散發出的某種神秘、迷人、將他們拉向遠方的力量。

3.1獨特的女性力量

尹秀珍的創作材料和女性身份總讓人誤以為她的作品是柔軟的,但實際上她并不是以女性主義的姿態去創作的,她的作品是根據她的判斷與感受而創作,她大多數的作品早已超越了性別,并不只是停留在柔軟的表面。她的意志,因為自我而社會化,因為細微而宏大,因為私密而普適。如宋冬曾經所說,尹秀珍的作品經常來得“零碎、不連貫”,但她的作品是在最隱秘、最細致、最柔軟與最粗糙、最粗暴的物料之間的固有沖突所產生及形成的。這是尹秀珍式的女性力量。

3.2存放時代的記憶

中國的集體主義思想在尹秀珍童年時期對她產生了巨大影響,她的絕大多數的作品都體現出很強的集體潛意識感,她善于將一個個帶有不同記憶和經歷的舊物組成一個整體,再根據不同時期的體會展現出不同的內容。除此,尹秀珍還喜歡將織物、水泥、建筑材料等材料與其自身的生活軌跡聯結起來,被賦予了強烈的個人化色彩。用這些承載著個體痕跡的材料制作出來的作品承載著她個人的生命印跡。正如作品《尹秀珍》,她使十雙貼著自己照片的舊布鞋承載著一連串不同時期的個人史。 她擅長“收集經歷”并將她的個人語言融入社會的公共領域。其作品《衣箱》、《水泥鞋》、《酥油鞋》、《內省腔》、《不能承受之暖》、《一句話》等。在不同的時間,不同的地點,不同的記憶,不同的經驗,不同的審美,不同的價值觀,尹秀珍用一針一線將它們縫合,沖突與矛盾被她輕柔地化解,關于時代的記憶也封存在了她的作品里。

3.3生態教育意義

尹秀珍很早就開始關注生態問題,從1995年的《洗河》開始到2020年的個展“補天”都展現出她對環境的思考,對人與環境的關系的闡釋。在《洗河》中,用清水洗滌河污水凍成的冰塊的方式引起觀眾的好奇、參與,并在“體驗”的過程中引發觀眾思考對環境的保護,該作品起到的生態教育意義比起宣傳海報、口頭教育等方式更為生動和深刻。在《活水》中,運用“丑陋”的方式、“被人類批判的不環保的方式”將“垃圾”種在土地里,從反面去刺激人的視覺和心理來達到宣傳環保的目的。在《南極》中,將“南極”的“雪”分發給觀眾,讓“南極”在分發的過程中消失殆盡,從而引發觀眾的環境保護的思考。從這些作品的表達方式來看,尹秀珍對環境與人的關系有著深刻的認識,觀眾的“參與”、“體驗”也是她作品的重要部分。由此可見她作品中的生態教育是生動的、深刻的、是更為高效的。她以這樣的方式真正觸動人們,讓觀眾通過“體驗”來“受教育”并自愿投入生態保護當中。

4陶瓷與尹秀珍裝置藝術的結合

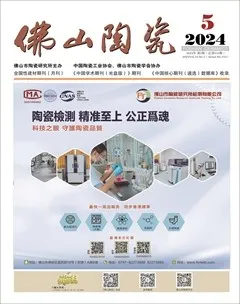

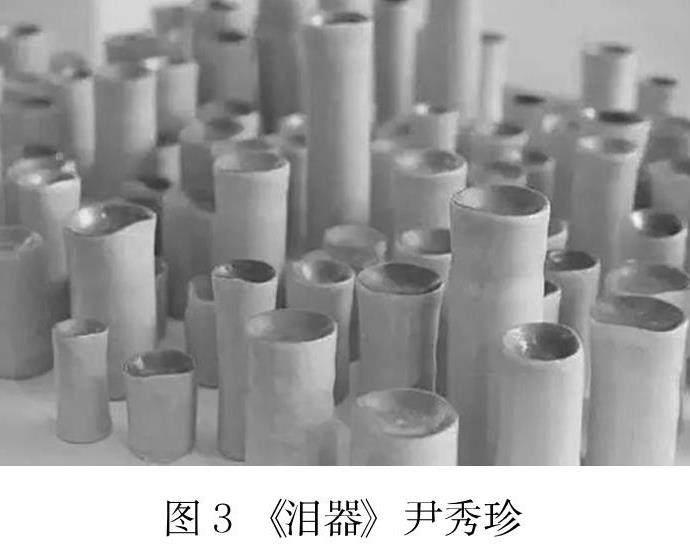

“器”一直貫穿于尹秀珍的作品之中,無論早期的《衣箱》和《酥油鞋》, 還是后來的《可攜帶的城市》、《內省腔》 等作品,都是“器”。“器”也是尹秀珍做陶瓷的出發點,《禮器》《壁器》《淚器》《融器》四組陶瓷裝置,是為了對應“器”字四個“口”,也是為了認識陶瓷凝練的氣質,讓陶瓷成為尹秀珍自己的精神承載之器。

《禮器》(圖1)是藝術家尹秀珍用陶瓷和舊衣服創作的陶瓷裝置,衣服碎片寄居著人的記憶、精神和氣質,從冰冷、堅硬的陶瓷裂縫中穿過,如同生長的萌芽。視覺上的疏密給《禮器》一種別樣的呼吸感。人與陶瓷仿佛融為一體,產生了一種共生關系。其形式來自于其早期作品《溫度》,通過強烈的視覺對比將不同價值觀和不同信仰導致的沖突對于以往空間的摧毀和遺棄展現的淋漓盡致,呈現出一種“器”的崇高感。她在陶瓷材料與裝置藝術的結合過程中,以人的經歷、靈魂和帶著身體溫度的這種材料來作為陶瓷的彩繪, 用這種方式重新定義彩繪, 重新定義人跟陶瓷的關系。在進行陶瓷藝術作品的創作過程中,伊秀珍關注的是陶瓷本身的內在精神力量,并未過多在意制作技術和工藝。在陶瓷材料和裝置藝術的創新結合過程中,她將個人的生活經歷,精神氣質和內心溫度作為陶瓷彩繪的基礎,用內在氣韻定義屬于她的彩繪藝術,拉近人與陶瓷之間的關系,達到“物我合一”的境界。

在《壁器》(圖2)中,從殘垣般的瓷塊縫隙之中努力探出的舊衣物,都是從不同人穿過的衣服上揪下來的,它們普遍有著人的精神和溫度。就像是從廢墟中長出來的各色植物,這些參差不齊的須須叉叉到處都蘊藏著旺盛的生命力。而殘垣瓦礫本身也成為了這個不斷破壞繼而重生著的時代的紀念碑。這些經過高溫煥化而成的祭用禮器似乎正指向一處超越了沖突與變化的理想之地,以永恒之精神力量對抗現實之無常。同時掛在墻壁上也具有某種精神指引的作用。

制作《淚器》(圖3)的時候,尹秀珍用坯土的口部輕輕地扣向自己的下眼瞼,眼窩壓出來的凹陷便成了淚水的容器。《淚器》的基調是安靜而感傷的,尹秀珍一共制作了108件《淚器》,對應的是佛家所說的“百八煩惱”。尹秀珍用作品細數著108種“人的煩惱”,而她自己的煩惱或許就在這幾百次儀式般的動作中化解。

在《融器》(圖4)系列中,她把不同的、代表意象的材料與陶瓷相融,鐘表、鏡子、尺子……嵌進陶瓷中,有著相融作用下的輪廓和裂既“融”又“抗”,作品重新對意象背后的概念進行外延拓展和再認識,關于時間、關于自省……“融”是她“對抗”的手法,是內省和詰問,也是并存。

除此這四件作品以外,《21克》(圖5)和《扣兒》(圖6)也是陶瓷材料與裝置藝術融合的完美體現,在《21克》中,尹秀珍將舊衣物的袖口布片與瓷土結合,在窯爐中的燒煉之下,一方燃燒殆盡留下紋理痕跡,一方從柔軟的材質煉就成堅硬的材質。“21克”則是人的靈魂的重量,該作品將個人與生命、脆弱與堅強產生了具有韌度的連接,也許這就是為何尹秀珍說:“陶瓷是一個‘煉的狀態,人生也需要歷練。”而《扣兒》則是將紐扣和陶瓷融合,使組配在形式上具有清潔感和對比性的節奏與張力。該作品中的“扣”被理解為繩結,尹秀珍認為:“在生活的不同階段上,都有形色各異的繩結需要人們去耐心地揭開。而‘扣兒就像是一個個待解的謎團,人生則是不斷求解謎團的過程。”同時,《扣兒》這組作品,也是尹秀珍對于“邊角料”所做的一次變廢為寶的創作魔術。她將制作大件陶瓷時被切割下來的陶泥、與紐扣和衣物的邊角料做了巧妙的結合,并將它們制成了一件件形態各異且色彩豐富的小雕塑,而這些既復雜糾結又獨立倔強的個體,也成為了一個個等待著被觀眾解開的神秘謎團。

尹秀珍的陶瓷裝置藝術作品,為我們展現了陶瓷材料的獨特魅力,也體現了當代藝術的多元性及文化的多樣性。

5結語

陶瓷賦予裝置情感溫度,而裝置則給予了陶瓷更加廣闊的空間和生命力。這二者的有機結合正是當代藝術相互交融的產物,是立足于時代的一種藝術表現形式。因此以陶瓷作為媒介將裝置引入日常的研究對于裝置藝術乃至當代藝術都具有廣泛而深刻的意義。裝置藝術借助綜合材料及多媒體技術手段,拓展了陶藝的表現形式及表達語言。隨著當代多媒體及綜合材料的廣泛運用,其表現形式日趨多元,通過與裝置藝術的交流,陶瓷藝術也越來越注重公眾性、社會性的表達。在尹秀珍的陶瓷裝置藝術作品可以看到她通過裝置藝術和陶瓷材料的結合,對中國傳統哲學精神進行了新的表達,通過作品來傳遞這種瓷器精神。而瓷作為中國的代表,這種精神也是中國精神。

參考文獻

[1]盛金成、孫獻華.《陶瓷材料在裝置藝術中的應用分析》[J].《大眾文藝》,2018(22).

[2]劉漪.《葉適功利哲學研究》[D].博士學位論文,安徽大學,2010.

[3]尹秀珍.《尹秀珍陶瓷自述》[J].《天津美術學院學報》,2017(12).