“彈性”的嬗變:合法性原則在國際刑法中保障人權的價值演繹

荊鳴 高磊

[摘 要]合法性原則是國際刑法中的一項重要人權原則,該原則要求審判機構的司法行為符合國際刑法的淵源。保障被追訴者的人權與實現被害人的正義訴求之間存在的沖突,導致大量國際刑事審判實踐對合法性原則采取“彈性”處理的方式。國際刑法誕生以來,經歷了以戰爭規則為主要淵源,較多地吸納國際人權法及各法域刑法規則,以《羅馬規約》為核心發展成較為獨立的國際法部門三個階段。各類審判機構在不同階段的實踐呈現出以“彈性”處理為主,逐漸趨向于收緊的階段性規律。嚴格合法性原則具備充分的價值根基,更符合國際刑法最高功能定位,也符合現代刑事司法尊重和保障人權的根本價值取向,同時符合國內法與國際法在人權保護機制上交互影響的趨勢。因此,應當合理限制國際刑法的定罪淵源,謹防因其肆意擴張而造成的對人權的威懾。

[關鍵詞]國際刑法;合法性原則;人權;國際人權法;國際刑事法庭

[中圖分類號] D99 [文獻標識碼] A

一、引言

合法性原則(legality)在法理學、刑事司法學、人權研究等領域中都是老生常談的話題,關系到人的價值。合法性原則與尊重和保障人權原則具有邏輯上的關聯性與內容上的重疊性。對人權的保障必然要求對合法性原則的恪守,且這種理論要求在各國國內法中的適用不存在邏輯障礙。[1]但在國際規則層面,國際人權法更多具有軟法性質,[2]這一原則并未得到足夠的重視,各國國內法對國際規則產生的影響也極為有限,類似情況也存在于環境人權領域。[3]由于國際刑法啟動了對國際社會產生重大危害的犯罪追究個人刑事責任的機制,國際人權法中一些軟約束被“解除封印”。這對人權的潛在侵犯和威脅亦已不容忽視,急需合法性原則充分合理地發揮作用,及時予以“正位”。

國際刑法對這一原則的實踐卻差強人意,諸多案例采用變通后的甚至具有鮮明自然法色彩的方法處理合法性原則。前南斯拉夫問題國際刑事法庭(以下簡稱“前南刑庭”)和盧旺達問題國際刑事法庭(“盧旺達庭”,兩者一同指代時稱“特設法庭”)雖在裁判中試圖區分“可接受的”司法澄清與溯及既往的司法造法,[4]以阿列克索維斯基案為代表的多項實踐卻都以解釋澄清之名,行司法造法之實。[5]筆者通過觀察,發現許多細節的處理基本忽略了合法性原則的價值,對尊重和保障人權原則構成了嚴峻挑戰。國際刑事法院(“常設法院”)以《羅馬規約》(以下簡稱“規約”)為定罪依據,整體提升了合法性原則在審判實踐中的地位。但對這一原則的各項具體表現形式,規約卻未能逐一明確其在約束程度上的要求。這導致常設法院在定罪中的司法裁量空間仍然很大,未能從根本上調整合法性原則在實踐中的“彈性”。合法性原則在國際刑法中的理論困惑也為打擊跨國犯罪的實踐帶來一定的影響,使得世界各國和國際組織保障國際社會的整體安全局勢缺乏足夠的理論武器。本文旨在明確其價值內涵和演繹邏輯,為營造安全穩定的國際局勢,更有力地打擊跨國、有組織的犯罪提供一把利器。全球安全倡議是我國鑒于當前國際格局提出的高瞻遠矚的重要倡議,旨在消弭國際沖突根源,完善全球安全治理。[6]明確合法性原則的價值內涵,不僅是對全球安全倡議重要內容的詮釋,也是對我國尊重和保障人權憲法理念的彰顯,有利于為我國與共建“一帶一路”國家提供安全穩定的國際環境。

當前的研究或以國際法的淵源為起點探討國際刑法的合法性問題,將其作為一個純粹的國際公法基礎問題來研究,對其進行規范分析;或雖注意到人權價值與合法性原則的關聯性,但僅對個案開展實踐分析,集中探討涉及同類罪名的案件;然而,以合法性原則在國際刑事審判實踐中的流變為研究對象,從中總結審判機構對待合法性原則的規律,并以人權價值為導向,從理論層面提出對策的研究成果尚罕見。俄烏沖突下,眾多國際刑法和人權問題頻頻涌出,本已降低熱度的國際刑法研究再次得到學界的重視。為此,筆者擬通過梳理特設法庭和常設法院(“審判機構”)定罪、量刑的多項實踐,以人權保障為視角重新審視近年來國際刑法對合法性原則的彈性處理,并證成嚴格合法性原則的有效路徑。本文將首先厘清合法性原則的法理內涵及其在國際刑法中的表現形式;其次,通過對具體案例的實證梳理,追蹤合法性原則在實踐中的動向,洞察其中蘊涵的“彈性”處理為主、逐步收緊的階段性規律;最后,分析國際刑法實踐呈現出這一規律的原因,并以此為基礎,倡導并證成嚴格合法性原則的功能定位與價值意涵。

二、合法性原則的法理內涵及表現形式

合法性原則在社會學和政治學上有不同的定義,廣義上講是界定探討社會秩序的規范來源,[7]狹義上講是界定探討政治秩序及國家治理的權威來源。[8]因此,討論這一概念之初必須回答合什么“法”的問題,接著才涉及這個“法”是不是法,即能否充當規范之淵源這一問題。本文在國際刑法的語境下探討合法性原則,就其性質而言,是探討國際司法行為的合法性,而國際刑法的淵源是重點考察對象。換言之,這里的“合法性”是實在法層面的,與自然法層面的合理性(legitimacy,或譯為“合目的性、正當性”)存在差異。國際刑法的淵源又較為復雜,若粗略地對比各法域的刑法體系,不難發現其既具備成文法國家的司法特征,也具備判例法國家的部分特點。國際刑法發展到一定程度后,國際刑事審判機構的司法行為需要具備明確的依據,而特定機構作出的結論對其今后作出的審判具有約束力。然而,各國際刑事審判機構彼此獨立,任何審判機構的成立文件都很難明確允許其借鑒其他審判機構的實踐結論。因此,不同審判機構如果在沒有文本依據的情況下相互參考各自在實踐中的審判規律,在合法性上就會遭到質疑。在對國際刑法的淵源進行梳理之前,本文將首先厘清合法性原則在國際刑法中的主要內容和常見表現形式。

(一)合法性原則的主要構成要素

許多國家的國內刑法體系中都存在合法性原則,只是具體含義和表現形式不盡相同。成文法國家一般主張嚴格對待;[9]判例法國家一定程度上允許法院對犯罪嫌疑人的權利和其他重要利益進行權衡,但通常也會援引法不溯及既往等原則對其加以限制。[10]各法域刑法對國際刑法的發展具有重要的推動作用,合法性原則在國際刑法中的主要內容也與各法域刑法中合法性原則的具體要求如出一轍。[11]其中,“法無明文規定不為罪”、“法不溯及既往”、“法的確定性”、嚴格解釋等原則在國際刑事審判實踐中出現頻率較高。“法無明文規定不為罪”是合法性原則的核心要素,其他要素均是其在不同角度的具體化。[12]它要求一個行為發生時必須已經被法律規定為犯罪,僅被法律禁止并不能作為追究刑事責任的充分條件;它還要求有犯罪意識,即被追訴者主觀上有能力認識到該行為構成犯罪。[13]但“法無明文規定不為罪”沒有明確規定某種行為是犯罪的法律和被指控實施該犯罪的人做了該行為之間的先后關系。[14]

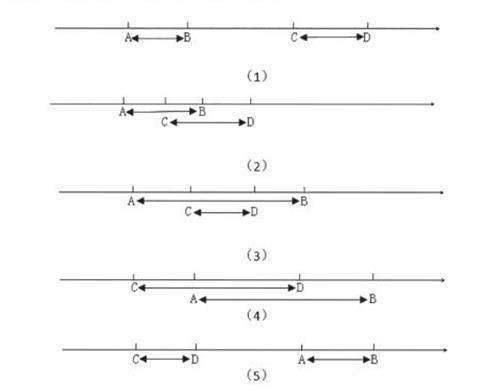

“法不溯及既往”真正從時間維度對合法性原則作出了明確具體規定,一些法域因此對這一要素更為重視。[15]它要求被指控的犯罪必須在行為實施前已被法律規定為犯罪,[16]具體來說,就是要求犯罪發生時間(A)與審判發生時間(B)組成的時間段整體上處于刑法規范創設時間(C)與刑法規范生效時間(D)組成的時間段后。按照這一標準,下圖中僅軸(5)嚴格符合“法不溯及既往”的要求,其余幾個軸均在不同程度上存在偏離。[17]

“法的確定性”要求一個罪名能以充分確定的字面意思呈現,使人能夠知曉,[18]是合法性原則在內容方面的具體化。它要求作為犯罪構成的客觀要件和主觀要件都要明確;[19]任一要件不明確,都不完全符合“法的確定性”,無法給予人們判斷自身行為是否構成犯罪的穩定預期。嚴格解釋要求法官采用嚴格且忠于原意的方法來解釋法律。它表現為對類比推理的禁止或限制,是合法性原則在適用層面的表現形式。[20]這一要素在解釋證據時還延伸為“疑罪唯利被告人”(in dubio pro reo)。[21]其中的“疑”包含時間和行為的不確定。[22]當現有證據無法得出被告人在犯罪發生的時間作出特定的犯罪行為這一唯一結論時,就應采用對被追訴者有利的方式解釋證據。[23]

除了上述內容,不同法域刑法均注意到了合法性原則對于人權價值實現的重要意義,同時也注意到了被害人的權利與被追訴者的權利之間有潛在沖突。對被追訴者程序性權利的保護始終是合法性原則的重要內容,但這一內容可能對被害人實現其正義訴求造成阻礙。合法性原則在關注被追訴者的人權保障的同時,也關注司法的實質正義。當討論處于人權語境中,能同時覆蓋到被追訴者和被害人雙方的權利時,合法性原則與人權價值就形成一組對立統一的范疇:這一維度的合理保障可能促成另一維度更高程度的實現,這一維度的過分擴張又可能對另一維度造成一定程度的吞噬。

(二)合法性原則在國際刑法中的表現形式

其一,國際刑法中的合法性原則在程序意義上充當遴選規則的重要機制。審判機構成立時的文件對其可據以定罪的規則作出預先限制;但成立機構時文件的擬定者無法窮盡地預見審判中可能會出現的全部問題,實踐中無法可依、多法沖突這兩類情況都有可能出現。當文件表述含糊不清時,依照文件,多項規則均可援引,此時合法性原則充當標尺選擇最優的規則在定罪中加以解釋和適用;當文件中可適用的法律規定過分地受到限制時,審判機構則需援引更普遍的一般性原則才能定罪,文件外的何種原則能援用,就更需要合法性原則來評判。

其二,合法性原則在實體意義上通過規范司法權及刑罰權的行使方式,鞏固二者的正當性基礎,在司法過程中促進人權保障。它監督審判機構在可以自由為之的行為和構成犯罪的行為之間合理地劃界;[24]例如罪與非罪界限不明確,行為人無從知曉一個行為是否構成犯罪而實施了該行為,為其定罪的正當性基礎就不夠充分。合法性原則要求在逮捕、拘留、審判(定罪量刑)的全過程中嚴格解釋各項規則,使當事人免遭任何武斷的刑罰所導致的生命威脅,從而保障生命權;并使人明確何種行為構成犯罪,當進行可自由而為之的行為時無須存有顧慮,從而保障自由權。

由于合法性原則能夠涵射生命權、自由權等重要權利,一系列國際人權文件都將它列入其中。[25]《世界人權宣言》第11條第2款明確強調對事后法的禁止,還提及 “從舊兼從輕”的量刑原則。[26]《公民權利和政治權利公約》《歐洲人權公約》《美洲人權公約》《非洲人權和民族權公約》也不同程度地涵蓋合法性原則的內容,[27]前三者還表明這一原則不容克減。[28]國際刑法的誕生和發展使國際社會公認的重要人權價值得以實定化和制度化,[29]審判機構的成立也引導合法性原則從法律文本走向司法實踐。然而,合法性原則與人權價值的對立關系在國際刑法的實踐中表現得尤為明顯,統一關系則表現得并不充分。在保障被追訴者人權的要求與實現被害人所追求的實質正義訴求之間的巨大張力下,國際刑事審判對待合法性原則的立場搖擺不定,多數實踐采用“彈性”處理的方式對待該原則。

三、國際刑事審判對合法性原則的“彈性”處理實踐

合法性原則在國際刑法中表現為一項重要的人權原則,[30]它實際上充當了遴選定罪規則的機制。審判機構對于這一原則的處理,采用有彈性的方式還是嚴格的方式,會實質影響定罪依據淵源的外延。“彈性”地處理合法性原則,將導致定罪淵源的外延擴大,形成對被追訴者實體權利的潛在壓迫;而嚴格處理這一原則,將對定罪淵源構成限制,有利于對被追訴者實體權利的保障。[31]

國際刑法的淵源較為復雜,一般認為國際條約為其首要淵源,國際習慣法和一般法律原則也是其直接淵源。[32]國際刑法的淵源經歷了由早期的戰爭法規則,到逐步吸納國際人權法以及不同法域的刑法中成為一般法律原則的內容,再到逐漸發展為一個相對成熟的獨立國際法部門的過程。接下來,筆者以國際刑法淵源的發展演變為依據,將國際刑事審判機構的實踐劃分為三個關鍵階段。通過對這三個階段的實踐進行梳理,筆者發現合法性原則呈現出鮮明的階段性規律。不同審判機構在同一階段對待合法性原則的立場呈現一定的相似性,而同一審判機構在不同階段的立場卻差異較大。

(一)第一階段:國際刑法以戰爭規則為主要淵源

一般認為二戰后的戰爭罪審判庭是國際刑法正式誕生的起點。但早在19世紀后期,為了起訴違反1864年通過的《改善戰地武裝部隊傷者境遇的日內瓦公約》的行為,就有人提出建立國際刑事法院的主張。1907年,各國將適用于陸上戰爭的戰爭法規和慣例編纂為《海牙第四公約》及其附件章程,但相應義務僅能約束締約國,受“條約效力不及于第三方”這一原則的限制。[33]因此其中的義務既沒能發展為具有普遍約束力的習慣,也沒能為追究個人責任提供直接且明確的依據。一戰結束后的《凡爾賽和約》確定:被公開指控嚴重破壞國際道德和條約神圣性的德國皇帝威廉二世及執行其命令的人應承擔責任。[34]這被視為協約國政府有權建立軍事法庭來起訴被指控犯有戰爭罪之人的早期依據。這一效力有限的國家間協議成為這一階段審判機構的合法性基礎。[35]

由于時代的局限,這一階段的審判機構對合法性原則很難表現出足夠的重視。紐倫堡軍事法庭和東京軍事法庭由二戰的戰勝國建立,審判對象是德國和日本的反和平罪、戰爭罪和反人道罪的嫌疑犯,或稱戰爭罪犯。這一階段的審判因此也被稱為“戰勝國對戰敗國的審判”。[36]在實質正義和合法性原則之間,其價值傾向不言自明。紐倫堡審判中,辯方提出即使被告給世界各國帶來災難,但在缺乏實在法規則的情況下支持被控罪名,亦是典型的事后法。[37]這曾引發學界對于放開這一缺口形成先例的顧慮。[38]法庭認為,建立本法庭的憲章并未體現戰勝國對權力的濫用,只是對當時有效的國際法規則的重述;且戰爭罪不僅源于條約,還源于逐漸獲得普遍承認的實踐,或說習慣,以及軍事法庭適用的一般法律原則;法律規則不是靜態的,其不斷調整以適應變化的世界,條約也只是以更具體的方式反映和界定既有國際法規則。[39]該審判中杰克遜(Robert Jackson)法官認為,如果因為缺乏實在法規則致使制造戰爭的人金蟬脫殼,是對死者的戲弄和對生者的褻瀆。[40]而后聯合國國際法委員會將作為這次審判成果的各項法律規則整理為“紐倫堡原則”,專門用以強調任何實施了國際法下犯罪行為的人都要因此承擔責任。其內容雖已體現合法性原則,但未采取雙重否定句式來加重語氣,在舉證責任和明確程度方面比照“法無明文規定不為罪”仍然存在差別。

東京審判中佩爾(Radhabinod Pal)法官認為,這類審判對政治意識形態的需要遠勝過對法律規則的恪守。[41]東京審判肯定了紐倫堡審判中確立的暴行應當受到公正審判的原則,為推動合法性原則的發展作出了獨特的貢獻。但東京審判庭未將海牙第四公約等內容認定為習慣,這些規則仍受到“條約效力不及于第三方”原則及連帶條款的限制,[42]因而作為定罪依據的條約在效力約束上是碎片化的。然而太平洋戰場波及甚廣,還卷入了蒙古、菲律賓、泰國等與海牙第四公約沒什么關聯的非締約國。[43]國際法的動態演進還能在多大程度上應對有關“事后法”的質疑?以國家間協議為主要依據的審判又如何解釋條約不及第三方原則和連帶條款帶來的困境?此類問題接踵而至,致使這一階段的審判仍然面臨合法性危機。

(二)第二階段:國際刑法吸納國際人權法和不同法域國內刑法的內容

到了20世紀90年代,大量戰爭法以外的規則涌入國際刑法,使得國際刑法的罪名逐漸豐富,兩個著名的特設法庭也以聯合國安理會決議為依據正式落地。成立前南刑庭的決議明確指出該庭的職責在于適用已有的法,而非立法,法庭在審判中要遵循“法無明文規定不為罪”的原則。[44]然而,這一階段的審判實踐似乎對該條文的解釋較為寬松,對合法性原則或明顯或隱晦地采用彈性處理的方法,多個案件中的關鍵推理明顯依賴類推解釋。

1.較明顯的類推解釋

在福倫德加案(Prosecutor v. Furundzijia)中,前南刑庭認為強奸罪的行為要件可以囊括強迫進行口交的行為。該庭已經意識到該行為是否構成強奸罪在不同的法域中結論不同,而作出肯定性結論主要是基于保護人格尊嚴原則的重要性。[45]其推理將審判符合尊重和保障人權原則等同于嚴重有損人格尊嚴的行為就構成犯罪,產生了將內容抽象的人權原則具體化并直接作為定罪依據的客觀效果。這明顯背離了嚴格解釋原則。與此類似,庫納拉克(Prosecutor v. Kunarac)案參考了德國刑法中強奸罪的定義,也將強迫口交行為類推解釋為國際法上的強奸罪。[46]塔迪克(Prosecutor v. Tadic)案中存在共同犯罪的情形,但將導致被害人死亡的結果直接歸責于團體中某一些人的證據呈現斷裂。前南刑庭上訴分庭就將共同犯罪解釋為團體的各個成員對犯罪的發生有共同目的(common purpose),又將僅有的主觀要件解釋為參與(participation),進而以謀殺定罪。[47]該判決提到《前南斯拉夫國際刑事法庭規約》(以下簡稱“前南刑庭規約”)雖然將追究個人刑事責任的情形描述為“計劃、教唆、命令、實行或幫助”,但并沒有排除其他形式的參與。因而,其他形式的參與也可以作為追究個人刑事責任的依據。[48]這一論斷將已經規定的事項取補集,用未排除的事項定罪,足以構成對“法無明文規定不為罪”的直接挑戰。塞勒比奇(Celebici)案中,前南刑庭將前南刑庭規約第7條第(3)款的“知曉或有理由知曉”解釋為可包含指揮官有渠道能夠獲取信息但在利用渠道獲取信息方面存在疏忽的情形。[49]這為指揮官們在指揮和妥善管理下屬之外增加了一項利用渠道獲取信息的職責(duty to know)。為闡釋這一職責存在國際習慣法依據,該判決大段引用了美國法院的多個判例,試圖將這些國內法中的規則論證為習慣,據以定罪。然而,這一解釋與指揮官責任的字面意思差異較大,且利用渠道獲取信息的職責在前南刑庭規約中并沒有合法性基礎。

2.較隱晦的處理方法

特設法庭有時會比較牽強地解釋和運用兜底條款并將其用作定罪的依據。例如庫普雷斯基等(Prosecutor v. Kupreskic et al.)案中,法庭意識到前南刑庭規約第5條第(1)款中的“其他不人道行為”(other inhumane acts)過于寬泛,據此定罪似乎不夠充分,但又說補充性規定的價值恰好在于彌補制定規則時難以窮盡全部情形的不足,“其他不人道行為”仍然違背日內瓦公約共同第3條提供人道待遇的要求。[50]依照同類解釋(ejusdem generis),被告的行為符合兜底條款,進而構成危害人類罪。[51]這里同類解釋的表達似乎是想規避類推解釋可能帶來的有違合法性原則的詬病。

阿卡耶蘇(Prosecutor v. Akayesu)案中,盧旺達庭承認,給單一行為人定滅絕種族罪,證明其主觀要件的難度極大,但又說意圖滅絕種族的心理可以從被告本人針對同一團體的特定行為及在該背景(general context)下的其他犯罪行為中推斷出來。這實際上是在將背景要件與主觀要件混同考量。[52]該判決還依據行為人所從事的行為認定被害人的身份,將“平民人口”(civilian population)解釋為沒有積極參與敵對行為的人,[53]也包括武裝人員中放下武器的人和實際上失去戰斗能力的人。而在國際人道法的傳統規則中,這兩類群體一直是作為特別范疇由專門的公約規范的。但這一解釋由于符合人道主義精神,得到盧塔干達(Rutaganda)案和慕斯瑪(Musema)案的背書,[54]影響力頗為深遠。慕斯瑪案在肯定這一解釋時,還明確表示對共同第3條和第二附加議定書中一些術語的理解不應過度局限。[55]這一階段的審判在不同程度上傳達出特設法庭希望對合法性原則重視起來,又擔心其對實質正義產生負面影響的矛盾態度。合法性原則在多大程度上與尊重和保障人權正相關,又在多大程度上與之存在沖突,在特設法庭規約中并不能找到答案。審判機構也左右為難,不好拿捏尺度。這也正是合法性原則與人權價值對立統一的表現。

(三)第三階段:國際刑法發展為相對成熟的國際法部門

規約的簽訂和生效是國際刑法發展史上具有里程碑意義的事件。[56]這一階段,國際刑法體系已相對成熟,罪名也更為豐富。常設法院的創設和開展工作以具備廣泛影響力的規約為依據,相較之前兩個階段,在合法性基礎上天然地更為堅實。規約序言部分有機融合了普遍管轄原則和補充性原則,使其約束范圍大大擴張,產生了常設法院在第三國非自愿的情況下行使管轄權的理論可能性。[57]規約對合法性原則的表述汲取了兩大法系的傳統表述及紐倫堡原則的多重內容,既要防止國際刑法為政治斗爭所用,還要體現司法正義的本質,具有力求全面、多方設防的特征。

規約生效后的判決(不僅是常設法院,也包括特設法庭的判決)對待合法性原則的態度呈現出可喜的演進趨勢,多份判決中直言不諱地強調這一原則的重要性。一些判決因法的確定性,要求據以定罪的規則必須明確,否定了對不甚明確的罪名的指控。還有一些判決面對類似的不明確性,雖然在結論上支持了指控方,但推理過程比照第二階段更為巧妙精密,由造法轉化為試圖填補規則上的漏洞,并有意規避或降低擴大法律淵源對追責的潛在影響。而令人失望的情況依然存在,對于一些罪名的認定,明顯的類推解釋仍在沿用。

瓦西列維奇(Prosecutor v. Vasiljevic)案中,前南刑庭在認定“針對生命和人身的暴力”(violence to life and person)時明確提出一項罪名在行為發生時必須已有清楚的界定標準,且該標準必須已公開,能被行為人了解并引以為戒,這是“法無明文規定不為罪”的要求。共同第3條中雖存在針對生命和人身的暴力的禁止性規定,但未達到追究刑事責任要求的明確程度,故不能據此為被告定罪。[58]這將合法性原則上升至前所未有的高度。考迪克和塞克孜(Prosecutor v. Kordic & Cerkez)案中,前南刑庭明確提出“針對平民的不法攻擊”(unlawful attack directed against civilians or civilian objects)必須在包含平民人口的死亡、嚴重身體傷害或其他擴大的損失時,才構成犯罪。第一議定書第51、52條確實規定禁止一切針對平民的不法攻擊,無論損害結果是否發生,但這一表述對于追究刑事責任而言不確定性太大,[59]并非構成犯罪的標準。至此,合法性原則在實踐中被確立為“禁止”和“犯罪”的分水嶺。布拉戈維奇和約齊克(Prosecutor v. Blagojevic & Jokic)案中,前南刑庭將強制平民人口遷移(forcible transfer)解釋為危害人類罪兜底條款中的“其他不人道行為”,但同時提出當國際人道法中作為定罪依據的規則不明確時,對犯罪意識(notice)的認定應當格外謹慎。“其他不人道行為”是一項獨立罪名,設置這一罪名意在使定罪免受前南刑庭規約字面含義的不適當限制,這與定罪需遵循合法性原則不沖突。[60]與第二階段的實踐相比,這一針對兜底條款的解釋和適用在形式上更為謹慎,其背后的價值邏輯仍然是在實質正義和合法性原則之間的權衡。

卡湯加和楚伊(Prosecutor v. Katanga & Chui)案中,常設法院通過對規約第8條中戰爭罪時間要件的解釋順帶重申了平民人口的范圍:戰爭罪中的個人刑事責任起始于針對平民人口攻擊發起(launch)的時間,無論這時是否已經發生實質損害結果;當喪失戰斗能力的武裝人員是攻擊的唯一目標時,這一時間標準仍然適用。比如,以軍事戰略為意圖攻擊一個效忠敵方的平民人口聚居村莊仍然構成戰爭罪。[61] 戰爭罪的起始不要求發生損害結果,效忠敵方的平民聚落可充當戰爭罪的目標,這符合第一附加議定書第51和第52條。當戰爭罪的認定在時間要件、較大的人口單位(聚落)要件上有國際人道法依據時,較小的人口單位(平民人口)具體包含哪些人,對追責的影響就微乎其微。瑪提克(Prosecutor v. Martic)案中,前南刑庭認為,依據第一附加議定書第50條的字面意思,國際人道法中的平民人口不包括非戰斗人員(hors de combat),但不等于這些人不能成為國際刑法中危害人類罪的受害者。且從共同第3條的締結歷史中,法庭也能察覺到該條文希望將這一群體納入保護范圍的意圖。[62]如果嚴格比照國際人道法中的定義,這一解釋可能擴大平民人口這一概念的外延。但前南刑庭沒有回避該質疑,反而借助《維也納條約法公約》(“維也納公約”)的解釋規則,直接作出了回應。這兩個案件表達了審判機構意識到合法性原則的重要性,同時對妥善權衡這一原則與尊重和保障人權的關系持自信的態度。

然而,明顯依賴類推解釋的實踐在這一階段仍然存在。哈德吉哈桑諾維克等(Prosecutor v. Hadzihasanovic et al.)案中,前南刑庭將指揮官責任適用于非國際性武裝沖突,并認為可預見性的判斷標準來自常識(sense generally understood),無須來自某一特定條文。[63]第二議定書未明確非國際性武裝沖突中的指揮官責任,但非國際性武裝沖突中的暴行(in like manner)同樣嚴重侵犯被害人的權利,所以沒有明確的條文并不妨礙定罪。這仍是明顯的類推解釋,對“法無明文規定不為罪”的原則構成挑戰。賽諾維克等(Sainovic et al.)案中,前南刑庭很大程度上依賴道德層面的天生惡性進行定罪。該庭認識到一個行為駭人聽聞的特征本身不足以充當定罪的習慣法基礎,但它仍然可能朝習慣的方向發展,而且無以復加的惡劣性質可以反駁被告對其行為構成犯罪不知情的說辭。[64]這一“可能朝什么方向發展”的推理直接挑戰合法性原則的時間要素根基:要求天然惡的行為不必成為習慣也應被行為人所明知。這無疑是在混淆犯罪的行為要件和主觀要件。

整體而言,這一階段審判機構對合法性原則的把控比照前兩個階段已呈現出更為謹慎的趨向,明目張膽地挑戰其中重要元素的情形也大為減少。但對合法性原則的重視更多表現為解釋技巧的充分運用,多項審判實踐在結論上與過去冠冕堂皇地“彈性”處理并無二致。這一粉飾是否能改變“彈性”處理的本質呢?況且,這一階段仍然存在明顯類推解釋的實踐,只能說國際刑法的實踐發展到這一階段呈現漸漸收緊的傾向,而不是真正嚴格地適用合法性原則。

四、“嚴格”合法性原則的倡導與證成

上述合法性原則 “彈性”處理的實踐詮釋了國際刑事審判機構在保障被追訴者人權與實現實質正義之間的價值權衡。國際刑法追究刑事責任的對象對國際社會造成了巨大災難,這一事實極容易激起人們對被害者的深度同情。放松對合法性原則的要求可能有助于個案正義的實現,卻會在長遠意義上破壞國際刑法的權威,不利于審判的可預見性。打擊跨國、有組織犯罪是一個漫長而充滿挑戰的艱辛過程,只有嚴格適用合法性原則,才可能促成持久和平、共同安全的世界。

本文倡導“嚴格”的合法性原則,認為這有利于實現國際刑法懲罰國際犯罪,推進世界和平與安全,也符合我國憲法中尊重和保障人權的要求,更符合我國當下與共建“一帶一路”的國家對全球安全的迫切需要。盡管這可能導致怙惡不悛的被追訴者逃脫刑事責任,[65]但迄今為止,其仍是邏輯上最自洽,也最具道德感的處理方法,[66]更符合我國和國際社會的長遠利益。

(一)嚴格合法性原則與實踐逐漸收緊的階段性規律的契合

國際司法機構對合法性原則“彈性”處理的實踐發展至第三階段時,已經向漸漸收緊的趨勢發展,這與國際刑法在當下的發展演進有密切的關系。筆者倡導嚴格適用合法性原則,對當下國際社會的整體安全局勢更為適宜。

一些學者試圖為實踐中大量存在的“彈性”處理正名。魯本(David Luban)認為執掌國際刑法的新興審判組織無法與強勢的主權國家相提并論,較有彈性的合法性原則更為適應國際刑法的語境。[67]凡塞克(Van Schaack)認為國際刑法的體系脆弱,難以承受嚴格的合法性原則。[68]帕雷特(Alain Pellet)認為較有彈性的合法性原則更能應對國際犯罪獨特的想象力,國際法以條約修正案等方式更新,時間成本比國內法高,司法裁量權的彈性恰好能彌補這一滯后性的局限。這些主張從不同角度論證國際刑法的合法性原則應比國內刑法更有彈性適用的余地,均在用實然層面的理由捍衛應然的立場。讓自身脆弱、修法成本過高等理由成為國內法對國際法產生良性影響的阻礙,筆者認為不能被接受。況且,國內法與國際法的交互影響屢見不鮮,國際環境法領域就有良性的最新實踐。2021年10月8日,聯合國人權理事會通過了第48/13號決議,承認享有清潔、健康和可持續環境的權利是一項具有重要意義的人權。這項決議深受100多個國家國內法與區域性國際條約中健康環境權條款的影響。[69]這項決議經歷近半個世紀的努力,各國政府與學界在不同的時間節點為其注入強大動力。由此可見,現實條件的不充分可以在一定階段中成為放慢步調、分階段采取措施的理由,但不能為始終推諉阻卻、止步不前提供借口。一個部門法在自身不足時,可以放眼全世界的法學界,分區域汲取合適的經驗,而非困在舒適圈里墨守成規,成為一潭死水。

伴隨國際刑法的發展演進,一些填補禁止與犯罪之間鴻溝的嘗試應運而生,但在對合法性原則“彈性”處理的大背景下,這些努力收效甚微。如特設法庭曾試圖用國際人權法中成為習慣的規則彌補據以定罪的規則的模糊性缺陷。福倫德加案綜合援引國際人道法的禁止性規定和國際人權法中保障人格尊嚴的原則,以論證強奸在國際法中構成犯罪具備習慣法基礎。[70]這一拼接組合的模式存在合理性,內容相近的規則經歷漫長的洗禮,在不同的條約中多次出現,能夠反映其強大的法律生命力。[71]然而,這一模式雖然補強了規則本身的明確程度,卻仍然無法回避合法性原則與尊重和保障人權的緊張關系。

國際人權法保護被害人的人格尊嚴,也保護被追訴者的權利。在二者發生沖突時何者優先,在國際人權法中也不明確。同時,一項罪刑的核心內容來自多項淵源的交叉引用,這一交叉本身是否有損判決的可預見性?[72]國際刑法最初的發展就是混合型的,但拼接不同的部門法淵源只能作為個案中的權宜之計,不足為長期穩定的審判邏輯。國際刑法的發展囿于其淵源的多樣性和復雜性,很難形成長期穩固的實踐規律,更難誕生體系化的理論基礎。在缺乏足夠的法律淵源時,試圖彌合不同部門法之間鴻溝的努力無疑是值得肯定的,至少為在個案中權衡多方面因素,盡可能實現公平公正的審判作出了貢獻。但這種嘗試不能、更不應該正當化國際刑事司法的惰性,不應阻斷國際刑法對于理論發展的探索和對于罪刑法定等古老的刑法原則的堅持。在個案中發展出相應的規則后,當且僅當這一規則具有真切的普適性時,才能擴展其適用;這一規則對于后續案件如僅有微量的參考價值,則應被慎重對待,而不能直接被作為后案的依據。

(二)合法性原則與人權價值的對立統一關系

審判機構或類推解釋或牽線架橋的“彈性”處理實踐,在形式合法性與實質正當性的沖突之間傾向于后者。然而,基于合法性原則與人權價值的對立統一性,形式合法性與實質正義的關系也不是此消彼長的,二者共性與沖突并存。國內法中,一套規則體系的形式合法性是其實質正當性的必要不充分條件,只有保證良法,才能促進善治,國際社會亦是如此。[73]嚴格適用合法性原則有利于促進國際刑法的良善化,得到主權國家更大程度的尊重和信任。嚴格適用合法性原則通過對尊重和保障人權理念的彰顯,也為我國推進全球安全倡議提供了國際刑法領域的制度保障。

“良法”包含對公權力的必要限制,規范公民行為也規范政府和其他公權力部門的行為,立法權、行政權、司法權均在其列。[74]在去中心化的國際社會,主權國家、各類國際組織、商業實體和個人都應受國際良法的約束,[75]國際良法亦通過規范相應權力的運行來保障國際社會的善治。[76]審判機構作為國際治理主體的組成部分,只有在履行國際司法職能時恪守合法性原則,才能實現真正的國際司法正義和公平決斷。前南刑庭規約和盧旺達庭規約第1條均提到審判庭有權管轄嚴重違反國際人道法的行為。[77]規約序言也說“對整個國際社會關注的最嚴重犯罪和危害世界和平、安全與福祉的嚴重罪行不容姑息”。[78]國際刑法的誕生本就是為應對全球范圍內具有極大危害性的行為,[79]行使管轄權的門檻更高,審判機構需更加嚴格地控制其權力的行使,才能保證其合法性。國際刑法的被追訴者多為強勢專橫的獨裁精英。[80]這一獨特的政治語境下,嚴格適用合法性原則能使國際刑法應對以暴制暴的批評時更有抵抗力。[81]

嚴格適用合法性原則有助于主權國家對國際刑法的認可和支持,進而有助于世界各國對國際社會整體安全的認同。如果一種理念長期強調國際刑法脆弱低效、發展緩慢、能力不足,會難以讓國際社會對審判和執行刑罰的公正建立信心;而較為嚴格的標準反而有助于解決一些問題。[82]反觀充當國際刑法早期淵源的國際人道法,其規則的制定者正是目睹了戰爭殘酷和恐怖的主權國家;當時的這些國家即便已經認識到維護武裝沖突中的人道主義精神十分重要,也依然難以逾越他們對主權的堅守。在尊重各國主權的前提下,指導主權國家修正和完善國內立法也是前述四個公約條文都包含的一項重要內容,這些規則的執行仍然依賴主權國家的自覺遵守。[83]

國際刑法如能嚴格適用合法性原則,在推崇人權價值的同時,也更容易說服主權國家在政治意愿上尊重并服從國際刑事審判機構的判決結論。審判機構作出判決的形式合法性是評判其審判質量的重要指標,而審判質量又直接關系到國際刑法的公信力和影響力。[84]如缺乏合法性原則所蘊含的人權保障價值,本就脆弱的國際刑法更會淪為眾矢之的。因此,合法性原則與尊重和保障人權的對立統一關系為從邏輯上證成嚴格適用合法性原則提供了價值根基;而國際社會對于持久和平的需要從實踐層面為嚴格適用合法性原則提供了現實基礎。

五、結語

國際刑法沒有為審判機構指明在合法性原則問題上必須遵循的標準。過去“彈性”適用原則的審判實踐可部分歸因于合法性原則與尊重和保障人權的矛盾造成了形式合法性與實質正當性的巨大張力,這導致審判機構無所適從。是彈性寬松還是嚴格收緊,這既是一個價值判斷問題,也是一個重要的實踐難題。嚴格適用合法性原則在國際刑法中具備深厚的基礎,亦是國際刑事司法體系的公信力所在。但實質正義同樣不容忽視,如怙惡不悛的被追訴者由于合法性原則的門檻過高而逍遙法外,實現國際刑法懲罰國際犯罪的使命也就被束之高閣。

規約對合法性原則的及時校正對國際刑法的發展影響深遠。第三階段的審判實踐沒有廣泛沿用此前的類推解釋,很大程度上得益于規約的及時澄清。誠然,規約在促進國際刑法對合法性原則的把控上趨向嚴格收緊,避免審判受到政治過度影響的同時,也限制了刑事審判機構探索更多的淵源,拓展了國際刑法的可能性。明確合法性原則與尊重和保障人權的對立統一關系,優化合法性原則與保障人權的銜接機制,保持國際法與國內法的良性互動是筆者下一階段的關注重點。本文對嚴格適用合法性原則進行探索,以求合理限制國際刑法淵源,不阻卻其發展,又避免其肆意擴張,為國際刑法的長期發展求守正,博創新。

【Abstract】Legality is an important human right principle in international criminal law,? which requires the action of the judicial bodies to comply with the sources of international criminal law. Protecting the rights of the prosecuted contradicts achieving the justice of the victims,? leading the judicial bodies to treat legality flexibly. Since the birth of international criminal law,? it experiences from the rules of war,? incorporating the rules of international human right law and other sources,? towards an independent section of law mainly on the Rome Statute. Different judicial bodies practices in different stages come from implied flexibility gradually towards a stricter manner. The strict legality has a deep root in human right value,? and conforms better towards the highest aim of international criminal law. Modern criminal law also requires protecting human rights in litigations,? in which context the strict legality conforms to the inter-crossing trend of domestic law and international law. Therefore,? it is reasonable to constrict the sources of international criminal law to an acceptable range and take a precaution from its expansion and the threat of that towards human right.

【Keywords】international criminal law; legality; human right; international human right law; international criminal court

[收稿日期]2023-10-21

[基金項目]上海市2023年度“科技創新行動計劃”軟科學研究項目:“一帶一路”倡議下新興科技產業的跨國補貼法律規制研究(23692115800)。

[作者簡介]荊鳴,法學博士,復旦大學一帶一路及全球治理研究院助理研究員。

[1] 當然,不可否認的是實踐中依然存在諸多問題,但這些問題大多可以歸咎于各國國內法的具體規定不夠完備或在執法層面存在有法不依等方面。

[2] “硬法”與“軟法”的區別,參見Kenneth W. Abbott & Duncan Snidal, “Hard and Soft Law in International Governance,” International Organization Vol.54 (2000), p.421-456.

[3] 目前世界上也已有155個國家在國際協定、本國憲法、立法或政策中承認了各種形式的健康環境權。參見U.N. Human Rights Council,The Human Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment; Res./Adopted by the Human Rights Council on 8 October 2021, U.N. Doc. A/HRC/RES/48/13(Oct.18,2021). 但在全球層面,國際法關對環境人權的法理至今仍處于晦暗不明的階段。參見Rebecca M. Bratspies, “Reasoning Up Environmental Rights as Customary International Law,” in John H. Knox & Ramin Pejan eds., The Human Right to a Healthy Environment, Cambridge University Press, 2018, p.128.

[4] Robert Cryer et al., An Introduction to International Criminal Law and Procedure, Cambridge University Press, 2010, p.19; Alexander Grabert, Dynamic Interpretation in International Criminal Law: Striking a Balance between Stability and Change, Herbert Utz Verlag, 2014, p.100.

[5] “合法性原則并不阻礙國際刑法的法官們解釋和澄清一個具體罪名的要件。”Prosecutor v. Aleksovski, Case No. IT-95-14/1, Appeals Judgment (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia March 24th, 2000), p. 173. 這里的“解釋和澄清”在斯加巴斯(Wiiliam A. Schabas)看來和創造新罪名已經毫無差別,參見 Wiiliam A. Schabas, “The UN International Criminal Tribunals: The Former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone,” Livepool Law Review Vol.29 (2008), p.345.

[6] 《全球安全倡議概念文件》,載新華網2023年2月21日,http://www.news.cn/2023-02/21/c_1129382628.htm。

[7] 參見[德]馬克斯·韋伯:《韋伯作品集:法律社會學》,康樂譯,廣西師范大學出版社2005年版,第19頁;約有120個國家的國內刑法對合法性原則都是嚴格把握尺度的。

[8] 參見[德]尤爾根·哈貝馬斯:《合法化危機》,劉北成、曹衛東譯,上海人民出版社2019年版,第109頁.

[9] 約有120個國家的國內刑法對合法性原則都是嚴格把握尺度的, M. Cherif Bassiouni, International Criminal Law, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, p.98.

[10] Antonio Cassese & Paola Gaeta, International Criminal Law, Oxford University Press, 2013, p.22.

[11] Machteld Boot, Genocide, Crimes against Humanity, War Crimes: Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court, Intersentia Antwerpwn, 2002, p.11.

[12] M. Cherif Bassiouni, International Criminal Law, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, p.89.

[13] Kenneth Gallant, The Principle of Legality in International and Comparative Criminal Law, Cambridge University Press, 2009, p.352-354.

[14] Claus Kreb, Nulla Poena Nullum Crimen Sine Lege, The Max Plenck Encyclopedia of Public International Law 3.22 (2010), p.156.

[15] Kevin Heller & Markus Dubber eds., The Handbook of Comparative Criminal Law, Stanford Press, 2010, p.45.

[16] Aaron X. Fellmeth & Maurice Horwitz, Guide to Latin in International Law, Oxford University Press, 2009, p.13.

[17] M. Cherif Bassiouni, International Criminal Law, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, p.73.

[18] Michael Faure et al. “The Regulators Dilemma: Caught between the Need for Flexibility and the Demands of Foreseeability, Reassessing the Lex Certa Principle,” Albany Law Journal of Science & Technology Vol.24 (2014), p.283-298.

[19] Iryna Marchuk, The Fundamental Concept of Crime in International Criminal Law: A Comparative Analysis, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014.

[20] War Crimes Justice Project, Manual on International Criminal Defence: ADC-ICTY Developed Practices (2011).

[21] 該原則源于中世紀的英國法,是為了減少死刑的濫用而采取的一種調和性解釋方法,在哈利文(Gabriel Hallevy)看來體現了這一原則的保護性功能。Gabriel Hallevy, Liability for Crimes Involving Artificial Intelligence Systems, Springer International Publishing, 2015, p.145.

[22] 在我國體現為刑事訴訟法中的疑罪從無原則,是刑事司法過程中保護無辜、保障人權的機制。

[23] Leena Grover, Interpreting Crimes in the Rome Statute of the International Criminal Court, Cambridge University Press, 2014, p.104.

[24] Theodor Meron, War Crimes Law Comes of Age, Oxford University Press, 1998, p. 244.

[25] Theodor Meron, War Crimes Law Comes of Age, Oxford University Press, 1998, p. 244.

[26] UDHR, article 11(2).

[27] ICCPR, article 15, ECHR, article 7, ACHR, article 9, ACHPR, article 7(2).

[28] ICCPR, article 4(1), article 4(2); ECHR article 15(1); ACHR, article 27(1).

[29] 參見盛紅生:《論國際人權法對國際刑法的影響》,載《法律科學(西北政法大學學報)》2012年第1期,第44-53頁.

[30] Kenneth Gallant, The Principle of Legality in International and Comparative Criminal Law, Cambridge University Press, 2009, p.352-354.

[31] 合法性原則還衍生出“存疑時有利于被告”的原則,并以成文法的形式固定了下來。詳細論述參見朱丹:《“存疑時有利于被告原則”在國際刑法中的適用及其反思》,載《中外法學》2021年第6期,第1661頁。

[32] 參見高銘暄、王秀梅:《國際刑法淵源合法性論要》,載《吉林大學社會科學學報》2002年第5期,第67-73頁。

[33] 奧滕西亞·古鐵雷斯·波斯:《國際人道法和國際刑事法庭的關系》,李強譯,載《國際人道法文選》2006年,第1-26頁.

[34] 1919年《凡爾賽和約》的第8部分(第231—247條)規定,德國負有賠償協約國所受損害的義務,賠償數額由賠償委員會決定。

[35] Wiiliam A. Schabas, “War Crimes in International Law,” American Journal of International Law Vol.91(1997), p.570.

[36] 朱文奇:《國際刑事法院和國際刑法的發展》,載《政治與法律》2003年第1期,第148-149頁.

[37] Antonio Cassese & Paola Gaeta, International Criminal Law, Oxford University Press, 2013, p.24-26.

[38] Hans Kelsen, “Will the Judgment in the Nuremberg Trial Constitute a Precedent in International Law?” International Law Quarterly Vol.1(1947), p. 153.

[39] 《國際軍事法庭判決書》第446頁, the Judgment of International Military Tribunal (Nuremberg), Oct. 1, 1946[EB/OL], https://www.legal-tools.org/doc/45f18e/,2023年3月13日最后訪問。

[40] Robert H. Jackson, The Nuremberg Case (1947), p.8.

[41] Elizabeth S. Kopelman,? “Ideology and International Law: The Dissent of the Indian Justice at the Tokyo War Crimes Trial,” New York University Journal of International Law & Politics Vol.23 (1991), p. 373.

[42] 《遠東國際軍事法庭判決書》第59-62頁,the Judgment of International Military Tribunal for the Far East, Nov. 1, 1948, https://www.legal-tools.org/doc/8bef6f/pdf/,2023年3月9日最后訪問。

[43] 例如蘇日戰爭中的諾門罕事件,詳見宮繼輝:《鮮為人知的諾門罕戰役》,載人民政協網2014年9月18日,https://www.rmzxb.com.cn/c/2014-09-18/380515.shtml。

[44] U.N. Secretary General, Rep.of the Secretary General pursuant to Paragraph 2 of Security Council Resolution 808, U.N. Doc. S/25704, (May 3, 1993), para. 29, 34.

[45] Prosecutor v. Furundzija, Case No. IT-95-17/1 (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia Dec. 10th, 1998) para. 182, 183.

[46] Prosecutor v. Kunarac, Case No. ICTR-96-23-A, Judgment (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, June 12, 2002), para. 127-130.

[47] Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1-A, Judgment (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia July 15, 1999), at 82, para. 190, 191.

[48] Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1-A, Judgment (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia July 15, 1999).

[49] Prosecutor v. Delalic, Case No. IT-96-21-A, Judgement, 312 (Intl Crim. Trib. for the Former Yugoslavia, Feb. 20, 2001), para. 226.

[50] Prosecutor v. Kupreskic et al., Case No. IT-95-16, Trial Judgment (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia Jan. 14, 2000), para. 563.

[51] Prosecutor v. Kupreskic et al., Case No. IT-95-16, Trial Judgment (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia Jan. 14, 2000), para. 564.

[52] Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, Judgment (International Criminal Tribunal for Rwanda, Sept. 2, 1998), para 728, 730. 此處背景要件是否是滅絕種族罪的一個獨立要件存在爭議。詳見楊柳:《論滅絕種族罪的背景要件》,載《北大國際法與比較法評論》2012年第12期,第87-109頁.

[53] Prosecutor v. Kupreskic et al., Case No. IT-95-16, Trial Judgment (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia Jan. 14, 2000) , para. 582.

[54] Prosecutor v. Rutaganda, Case No. ICTR-96-3-T, Judgment (International Criminal Tribunal for Rwanda Dec. 6, 1999), para. 72; Prosecutor v. Musema, Case No. ICTR-96-13-T,Judgment (International Criminal Tribunal for Rwanda Jan. 27, 2000), para. 207.

[55] Musema Judgment, supra note, para. 266.

[56] 參見張旭主編:《國際刑法——現狀與展望》,清華大學出版社2005年版,第76頁.

[57] 參見朱海波:《〈國際刑事法院羅馬規約〉:制定、批準與未來》,載《山東警察學院學報》2013年第6期,第51-56頁.

[58] Prosecutor v. Vasiljevic, Case No. IT-98-32-T, Trial Judgment, (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia Nov. 29, 2002), para. 193-204.

[59] Prosecutor v. Kordic & Cerkez, Case No. IT-94-14/2, Trial Judgment (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia Dec. 17, 2004), para. 55-57.

[60] Prosecutor v. Blagojevic & Jokic, Case No. IT-02-60, Trial Judgment (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia Jan 17, 2005), para. 624-625.

[61] Prosecutor v. Katanga & Chui, Case No. ICC-01/04-01/07, Decision on the Confirmation of Charges (International Criminal Court Sept. 30, 2008), para. 270-275.

[62] Prosecutor v. Martic, Case No. IT-95-11, Appeals Judgment, (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia Oct. 8, 2008), para. 300, 302, 306.

[63] Prosecutor v. Hadzihasanovic et al., Case No. IT-01-47, Decision on Interlocutory Appeal Challenging Jurisdiction in Relation to Command Responsibility (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia July 16, 2003), para. 29-34.

[64] Prosecutor v. Sanovic et al., Case No. IT-05-87, Decision on Dragoljub Ojdanics Motion Challenging Jurisdiction: Joint Criminal Enterprise, (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia March 22, 2006), para. 42.

[65] Van Schaack, “Crimen Sine Lege: Judicial Lawmaking at the Intersection of Law and Morals,” Georgetown Law Journal Vol.97(2007), p.137.

[66] Amy Nivette, “Legitimacy and Crime: Theorizing the Role of the State in Cross-national Criminology Theory,”? Theoretical Criminology Vol.18 (2014), p.93-111.

[67] Amy Nivette, “Legitimacy and Crime: Theorizing the Role of the State in Cross-national Criminology Theory,” Theoretical Criminology Vol.18 (2014), p.93-111.

[68] Van Schaack, “Crimen Sine Lege: Judicial Lawmaking at the Intersection of Law and Morals,” Georgetown Law Journal Vol.97(2007), p.137.

[69] 經過調研,特別報告員博伊德于統計出超過80%的聯合國會員國已經在本國法上承認了健康環境權,并且已有124個國家加入了《非洲人權和民族權憲章》《奧胡斯公約》《圣·薩爾瓦多議定書》和《阿拉伯人權憲章》等明確納入健康環境權的具有法律拘束力的國際條約。建議聯合國通過一項承認健康環境權的決議。David R. Boyd, Right to a Healthy Environment: Good Practices: Rep. of the Special Rapporteur on the Issue of Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment, U.N. Doc. A/HRC/43/53 (Dec. 30, 2019).

[70] Prosecutor v. Furundzija, Case No. IT-95-17/1 (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia Dec. 10th, 1998) para. 182, 183.

[71] M. Cherif Bassiouni, International Criminal Law, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, p.95.

[72] M. Cherif Bassiouni, International Criminal Law, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, p.95.

[73] M. Cherif Bassiouni, International Criminal Law, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, p.98.

[74] Jerome Hall, General Principles of Criminal Law, Indianapolis: Bobbs-Merrill Company, 1947, p.168.

[75] James Crawford, Brownlies Principles of Public International Law, Oxford University Press, 2012, p.175-177.

[76] Oscar Schachter, International Law in Theory and Practice: general course in public international law, Buffalo, William S. Hein & Co., 2011, p.19.

[77] ICTY Statute, article 1; ICTR Statute, article 1.

[78] 見《羅馬規約》序言。

[79] Margaret M. de Guzman, “How Serious are International Crimes? The Gravity Problem in International Criminal Law,” Columbia Journal of Transnational Law Vol.51(2012), p.36-40.

[80] M. Cherif Bassiouni, Crimes against humanity: historical evolution and contemporary application, Cambridge University Press, 2011, p.111.

[81] Martti Koskenniemi, From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument, Cambridge University Press, 2009, p.65.

[82] Jessica Lynn Corsi, “An Argument for Strict Legality in International Criminal Law,” Georgetown Journal of International Law Vol.49(2018), p.1328-1372.

[83] Convention No. 1 for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, (Aug. 12, 1949), 6 UST 3114, 75 UNTS 31, art. 49; Convention No. 2 for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, (Aug. 12, 1949), 6 UST 3217, 75 UNTS 85, art 50; Convention No. 3 Relative to the Treatment of Prisoners of War, (Aug. 12, 1949), 6 UST 3316, 75 UNTS 13, article 129; Convention No. 4 Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War art. 148, Aug. 12, 1949, 6 UST 3516, 75 UNTS 287, art. 146.

[84] David Luban, Fairness to Rightness: Jurisdiction, Legality and the Legitimacy of International Criminal Law (7 Jan. 2008), at 19 [EB/OL], http://scholarship.law.georgetwon.edu/fwps_papers/67, 2023年3月9日最后訪問。