從一分為二走向一分為三

黃艷明

【摘 要】針對近年高考作文命題多“元”變化的特點,二元思辨思維可作為學生面對作文題時臨機制變的起點思維與基礎思維。但是,單一的二元思辨思維尚不足以呈現思維的深刻性與豐富性,無法滿足當下追求優秀思維品質的高考議論文寫作需求。中國傳統哲學范式中一分為三的中正思維恰可解決這一問題,與一分為二論組合使用后即可形成一條完整的論證鏈。教師要為學生建構一條從一分為二走向一分為三的思維路徑,引導其辯證地看待問題,同時嘗試中正地解決問題,將思維引向深處。

【關鍵詞】議論文;辯證思維;思維模型

隨著課程改革的全面鋪開,與之相向而行的新高考也逐漸在全國各省市落地。為眾人所關注的高考作文題隨著改革的深入,一直處于變化之中。一線教師一直嘗試在這種變化中為學生找到可以觸及高考作文題命制底層邏輯和規律的制變之法。對此,教師可以針對作文題多“元”的命題趨勢,思考命題變化中的“制敵之法”。這里所謂的“元”在不同的題目類型中,或表現為話題,或表現為某種文化現象。但是,不論是幾“元”的作文題,究其本質,都可視為概念、話題或現象的關系型寫作。

一、高考作文命題的變與常,以二元思維制變

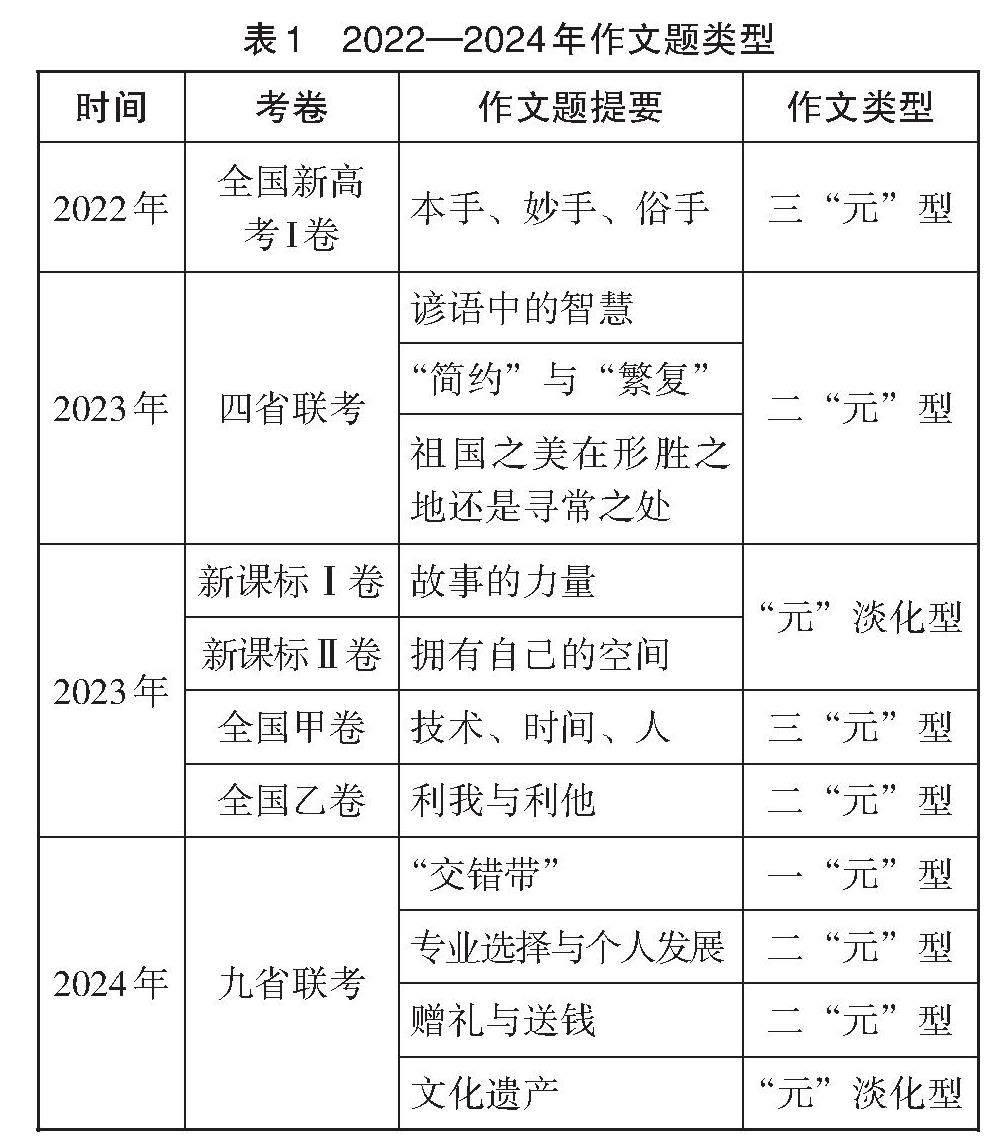

“元”的概念確立后,近年的高考作文題幾乎都可以依“元”視之、界之、析之。從“元”的角度來看,近三年教育部組織的高考或省際聯考作文題都可以如表1這樣分類。

如表1所示,2022年全國新高考Ⅰ卷的作文題圍繞圍棋的三個術語“本手、妙手、俗手”設題。假設一個概念就是一個“元”,那么該作文題便屬于三“元”型。各方研究者認為,該題創設了一種嶄新的命題思路與方向,為學生提供了更廣闊的思考空間。2023年的全國甲卷,由于聚焦于技術、時間、人三者,因而該卷作文題也被認為是這種三“元”型作文命題的延續。同時,為了避免寫作陷入“元”概念命題固化、套路化、模板化的死胡同,可以看到近兩年的作文命題出現了二“元”型、一“元”型,甚至是有意淡化“元”概念的作文類型。由此可見,自三“元”型命題出現,近三年的作文題命制中,“元”的概念總是或隱或顯地表現在作文命題中,但其表現形式處于變化中。那么,面對可能出現的各種多“元”的作文類型,指向思維品質提升的作文教學就是教師扎實開展寫作指導與訓練的方向。如果再仔細分析近年來的作文命題,可以發現,基于二元關系的辯證、批判思維,可以作為我們面對多“元”作文時思考的起點與核心。也就是說,不管是多“元”還是淡化“元”概念的作文命題,我們都可用二元辯證法去破局。拿下面的三道作文題小試牛刀:

【題型:一“元”型】2024年九省聯考題“交錯帶”

解析:交錯帶的特性是,當環境出現波動時,它們會最先發生改變。據此可以得出這樣的二元關系:“變”與“常”。此外,如果考慮交錯帶的變化會帶動整個地區的變化,又可確定這樣的二元關系:局部與整體。

【題型:三“元”型】2022年全國新高考Ⅰ卷“本手、妙手、俗手”

解析:三“元”型的作文命題可以分而化之,尋找并建立起兩兩相關的關系,將三元關系轉為二元的辯證關系。比如該題就可以立意為:“本手為妙手筑基”“妙手乃本手之創造”“基于本手,追求妙手,避免出現俗手”。

【題型:“元”淡化型】2023年全國新課標Ⅰ卷“故事的力量”

解析:選取一個關鍵概念作為觀點的立腳點,加上屬性樹立二元關系。比如,從“故事”的角度賦予“故事”屬性,形成“好故事”與“壞故事”。又如,從“力量”的角度,賦予強與弱的屬性。

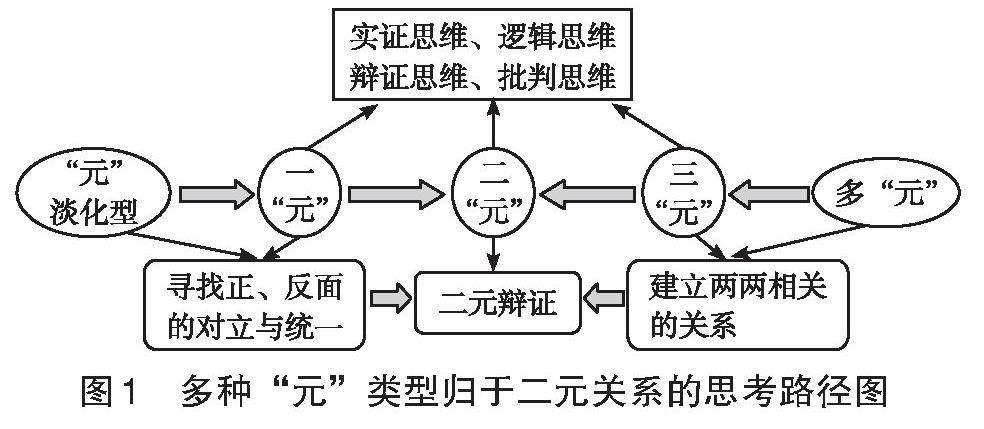

由以上解析可見,當我們面對可能出現的多種“元”類型的作文命題時,基于二元辯證法建立概念間的聯系,是我們臨機制變、“立變于常”的底氣。將多種“元”類型歸于二元關系的思考路徑如圖1所示:

二、一分為二:學會辯證地看問題

那么,基于二元關系的辯證思維該如何建構呢?常用的思維支架是一分為二論。一分為二的哲學思想是將事物視為矛盾的統一體,其中包含著相互矛盾對立的兩個方面。想要正確地認識和把握一分為二論,既要看到矛盾雙方的對立和排斥,也要看到雙方的聯系和統一,且兩者在一定條件下能相互轉化。除了樹立正確的二元辯證思維模型(如圖2),教師還要致力于引導學生用一分為二論辯證地看問題。

(一)二元辯證思維對策模型的建構

根據“元”的組合關系,二“元”型的關系有兩種常見的組合方式。一是相互排斥、相互對立的關系,如2023年四省聯考“諺語中的智慧”命題中,諺語“退一步海闊天空”“不爭饅頭爭口氣”中的“退”與“爭”;“三個臭皮匠頂個諸葛亮”“三個和尚沒水吃”中的“團結”與“離心”。二是并不對立,內容相互對舉的關系。如2023年四省聯考“祖國之美在形勝之地還是尋常之處”的思考,2023年全國乙卷聚焦的“利我與利他”都是這一類型。

對于原本就是二元關系的作文題,我們采用的基本思維方法是矛盾分析法,也就是矛盾的對立與統一,這也是辯證法的實質和核心。基于這種矛盾分析法,針對上述兩種類型的二元關系作文題,可以依照“元”的關系分三種類型加以應對:

①偏重型

主要用于相互排斥、相互對立的二元關系。假設文題中的二“元”概念以A、B來指代,那么偏重型的基本立意便是:非A即B或A>B(反之亦然)。

②兼容型

主要用于不對立,內容相互對舉的二元關系。雖然也可以采用偏重一方的方式進行處理,但從思辨的深刻性考慮,還可以采用統一兼容的方式進行辯論。這一方式的基本立意是:尋找矛盾之“合”。假設文題中的二“元”概念以A、B來指代,那么兼容型就是兼取AB之長,共棄AB之短。

③關系型

從兩個角度,即矛盾雙方的對立和統一、一定條件下的相互轉化來梳理雙方的關系。假設文題中的二“元”概念以A、B來指代,作文的主要內容就是論述A之于B、B之于A各是什么關系,二者之間又構成什么樣的關系。

就上述三種應對策略,我們建構的對策模型如下方圖3所示。

(二)二元辯證思維對策模型的應用

以廈門市2023屆高三畢業班適應性檢測的作文題為例,該題內容大致為中國自古便有“小學”與“大學”之分,而學習的終極目的是要超越技藝與知識的界限,培養價值承擔者,成就大人格之人。任務是基于題干材料寫一篇文章,表達自己的感悟與思考。參照圖3的二元辯證思維對策模型,學生的思考步驟如下。

1.辨明二“元”題的思維類型

如果將題干中“小學”與“大學”作為關鍵概念,那么本題可視作二“元”型題目。由于“小學”“大學”屬于語義并不對立,且內容相互對舉的關系,在應對策略上,偏重型、兼容型、關系型均可運用。

2.依思維類型建構思維鏈

(1)偏重型

【立意】力臻大學境,厚植大品格

【論證A之功(正)】暢論大學之功

【批駁B之弊(反)】批駁小學之弊

【因此,揚A之長,去B之弊】因此,當力臻大學境,厚植大品格,去小學之弊端

(2)兼容型

【立意】不棄小學之功,廣納大學之助,成就品格之大

【論A之長,亦正視A之短】暢論大學之功

【論B之長,亦正視B之短】暢論小學之功

【因此,揚AB之長,避AB之短】因此,不棄小學之功,廣納大學之助,避小學、大學之弊,成就品格之大

(3)關系型

【立意】潛心小、大學,厚植大品格

【論證A→B】大學為小學領航:道為藝立邊界,指方向

【論證B→A】小學為大學筑基:百藝修成大學境

【論證A[]B】小、大之學的終極目的乃厚植大品格,使自身成為大寫的人

三、一分為三:中正地解決問題

討論一個論題時,如果只能停留于用二元辯證的方式辨析所有事物與現象,顯然是不夠的。為了鍛煉學生的思維,我們還要再往前邁出一步,討論問題該如何解決。解決問題的途徑有很多種,結合上述一分為二的辨析方式,加之中華傳統哲學理念的接受優勢,一分為三論是值得推薦的思維路徑。

(一)我國古代哲學“三”的智慧

中國的老祖先特別推崇“三”的智慧,這是他們認識世界、看待問題的思想利器,也是他們解構世界、解決問題的法寶。比如,對于這個世界的認識,我們的祖先有一個樸素而又深刻的認識,即“三極”觀。《逸周書·成開》中提到“三級”:“一、天有九列,別時陰陽;地有九州,別處五行;人有四佐,佐官維明。”天、地、人并舉,人以天地意志行事的管理意識,是周人傳統管理思想的重要組成方面。也就是說,早在周朝,人們認為在高遠無極的“天”與廣袤無邊的“地”之間,人是可以“贊天地之化育”的存在。書中還表現出周人“人道尚中”的行為準則,推及五行和陰陽也應“尚中”。[1]這就說明,在“三”的世界觀下,人們認為求“中”是最佳的解決之道。

正因中國古賢注重“三”的智慧,一分為三的認識論與方法論成為我國主流哲學思想之一。所謂的一分為三,就是古賢認識到事物往往存在相互矛盾對立的兩個方面,對此要“執其兩端而用其中”,調和正反,不偏不倚地選取能協調雙方的最佳方案。這一論調與后來談及為人處世的“中庸”思想一脈相通。所謂的“庸”,庸者用也,即用中之謂。一分為三論也是中庸思想的體現,它作為致力于解決問題的方法論,其實是在充分校量利害、參用短長的基礎上采用不偏不倚、無過不及的飽含智慧的處理方案(如圖4)。

由當下的社會輿情來看,對于社會上的熱門事件,大眾通常以非此即彼的觀念左右輿論風向。學生在這樣的輿論場合中接受信息潮的沖擊,很容易將事情簡單化,陷入偏執一端的泥沼。更糟糕的情況是,一面倒的呼聲和互聯網時代真假難辨的冗雜信息,不利于學生看清真相,反而容易因為道聽途說產生錯誤的見解,形成惰性的思維習慣。表現在議論文的寫作中,便是只能單方面地攻擊一端,而對另一端表現出絕不可取的堅決態度,對問題缺乏深入的、多角度的,更為人文關懷的思考。因此,想要學生不為“異見”遮雙眼,學生不但要有一分為二、辯證看問題的能力,也要汲取古賢“三”的智慧,運用一分為三論,富有人文關懷地解決實際問題。正因一分為三論是中國式的智慧,是學生慣常接觸、習慣、常見的處事智慧,是易于掌握的方法論,是易于在議論文舉例論證時舉一反三的思考路徑,教師可以讓學生多嘗試以一分為三論解決問題,論證自己的觀點,加強思維的豐富性與深刻性。那么,學生如何才能先人一步、勝人半子?二元關系的辯證思維作為處理諸“元”關系型作文的起點思維、基礎思維,并不意味著它就是支撐整個寫作思維鏈的單一思維或唯一思維。寫作思維的深刻性體現在寫作中有推進、變化與深化;寫作思維的豐富性,要求作文中體現出思維方法的多樣化、個性化。基于這樣的考慮,教師在引導學生寫作時除了要教會學生一分為二論的審題方式,還需將學生的思維從一分為二的苑囿,走向更深層、更高階的思維殿堂,從辯證地看問題走向中正地解決問題。

(二)建立優質的邏輯鏈,建構一分為三論思維模型

為了帶領學生尋找問題中的“三”,教師要為學生建立順暢合理的邏輯鏈,建構一分為三論的思維模型。經過諸多寫作案例的反復試驗、推演后,“三步走”是學生較易掌握的建構方式。

第一步:立足現實,導入矛盾。建立二元辯證思維對策模型,在此基礎上立足社會現實,于論述中凸顯二者在現實中存在的矛盾,以此引發讀者思考。

第二步:校量利害,參用短長。基于二元關系中存在的矛盾,充分權衡二者利弊,然后本著中正地解決問題的態度,參用二者之所長,摒棄二者之所短。

第三步:尋找中正的“三”。在對二元關系的利害、短長進行充分權衡后,汲取二者之長為我所用,得出那個中正的“三”。

結合前文二元辯證思維對策模型,從一分為二走向一分為三的思維模型可建構如圖5。

(三)一分為三思維模型的運用:從辯證地看問題走向中正地解決問題

思維模型既已建立,下一步就要著眼于運用。以兩道作文題為例,示范如何引導學生以模型解決問題。

【題1】2023年四省聯考“諺語中的智慧”

1.建立二元關系

選取“退一步海闊天空”和“不爭饅頭爭口氣”這一組諺語來展開思維建構。運用一分為二論對諺語中的“爭”與“退”開展思辨,分別看到“爭”與“退”的利與弊。

(正)論“爭”之功效,亦正視凡事必“爭”之害。

(反)論“退”之功效,亦正視凡事必“退”之害。

2.導入矛盾

“爭”與“退”各有其利弊。身在“進”與“退”維谷中的我們,當如何處之?

3.校量利害,參用短長

身處這個千帆競發、百舸爭流的時代,我們不能不爭,但亦不能無序、惡意地一味競爭。……

身處這個重禮尚謙的文化語境中,我們不能毫不退讓,卻也不能無原則、無底線地一味退讓。……

4.尋找中正的“三”

在公平正當地競爭或不觸及原則的情況下,爭之何傷?在不觸及道德與人格底線的前提下,我們退之何妨?合理地退,適度地爭,是我們應當持有的態度。

【題2】2023年全國乙卷“利我與利他”

1.建立二元關系

該題中的材料出自習近平總書記的講話,生動形象的語言揭示了“利我”與“利他”的關系。以一分為二論對“利我”與“利他”開展思辨,分別看到“利我”與“利他”的利與弊。

(正)論“利我”之弊。

(反)論“利他”之功。

2.導入矛盾

但是,別人的燈與自家的燭,就不能互相輝映嗎?成就自我,一定要以吹滅別人的燈、阻擋他人的路為代價嗎?胸懷“利他”的精神,就必須犧牲自我的利益嗎?難道“利他”與“利我”真的是一組不可調合的矛盾嗎?

3.校量利害,參用短長

一味“利他”而盲目犧牲自我,那是圣人的道德高標,絕非常人能及。

一味謀求私利而枉顧他人的利益,那是自私者的自利之舉,應為我們唾棄。

顯然,二者均不可取。

4.尋找中正的“三”

古賢有云:“人情所不能已者,圣人弗禁。”為自己謀求利益是人的天性,我們無法以圣人的標準苛求每個人舍私利而從公義,但我們可以從人的天性出發,在兼顧個人利益的基礎上,或在“利他”之后終能“利我”的愿景下引導每個人行“利他”之義舉,成互利之實。

通過對多個作文題進行分析,學生逐漸掌握一分為三思維模型的運用。再經過重復訓練,學生熟練后就能建立高效的思考路徑,快速完成作文的審題與構思,將更多精力放到遣詞造句上,提升作文的文學水平。對同一問題的辨析與思考就如條條川流,它們終會奔赴海洋,即最終共同指向問題的解決。議論文的寫作思維路徑也是如此,雖然枝枝蔓蔓,有很多條路徑,但凡是邏輯自洽、言之成理的都是解決問題的好路徑,并且這些思維路徑沒有優劣之分。在以往的寫作實踐中,學生也會建立自己的思維路徑,但這些路徑可能較為簡短,有些學生甚至沒能建立有效路徑。因此,教師為學生提供路徑明確又有一定開放性的從一分為二走向一分為三的思維路徑,可以幫助他們在面對復雜的寫作問題時,根據具體情況,以優質的思維方法從容答題。

參考文獻:

[1]劉云柏. 中國管理思想通史 第一卷[M]. 上海:上海人民出版社,2010:641.

(責任編輯:朱曉燦)