英語閱讀教學中運用“看”的技能發展思維品質

李袆冰 張強

【摘 要】課標將“看”增列為與聽、說、讀、寫同等重要的語言技能,這對于養成和提升學生的思維品質有著重要作用。文章分析了教學中“看”的技能與思維品質培養缺失的原因,并探析了運用“看”的技能發展學生思維品質的閱讀教學實踐:“看見”問題,以圖解疑,培養邏輯性思維;“看懂”視圖,辯證評價,發展批判性思維;“看會”創生,遷移應用,激發創造性思維。

【關鍵詞】閱讀教學;“看”的技能;思維品質;語言技能

【作者簡介】李袆冰,一級教師,浙江省張強名師網絡工作室成員;張強,正高級教師,浙江省特級教師,浙江省名師網絡工作室主持人。

【基金項目】浙江省教育科學規劃課題“扶放進階:指向高中生‘獨立學習的教學新樣態探索”(2019SC109);浙江省教育信息化研究課題“三共促生:省名師網絡工作室助力教師專業發展轉型研究”(2024ETD55);浙江省嘉興市高中“創新拔尖人才”專項課題“三啟進路:依托名師工作室的名師培養策略研究”(JZ23123)

一、引言

《普通高中英語課程標準(2017年版)》(以下簡稱《課標》)新增了“看”(viewing)這一語言技能,要求全面培養學生聽、說、讀、看、寫五個方面的技能[1],進而實現發展其語言能力、文化意識、思維品質和學習能力的目的。傳統的閱讀教學,教師主要引導學生通過讀的方式來解讀語篇。與讀一樣,“看”也是信息交流的重要方式,能幫助學生更加直觀地獲取信息、觀點和態度[2]。課堂教學除了要“看”透語篇本身,更應“看”到語篇的多模態化、互文性、新穎化等特點。

長期以來,英語閱讀教學主要聚焦于對語言符號、文本結構與意義的分析、挖掘、解釋,對非語言、非文本的多模態視覺符號關注不夠,其教學價值和意義未被充分挖掘。此外,一線教師普遍對“看”理解不到位,研究不夠深入,通常將圖片、視頻作為一種展示性工具,未能將其有效轉化為學生語篇學習的載體,導致學生未能順利通過“看”這一重要途徑發展思維品質。基于這些問題,本文將聚焦“看”的語言技能發展學生的邏輯性、批判性和創新性思維,幫助學生培養分析和解決問題的能力,使學生能從跨文化視角對事物做出正確的價值判斷。

二、運用“看”的技能發展思維品質的閱讀教學實踐

課堂是培養學生學科核心素養的重要場所,其教學是落實學科核心素養的重要途徑。融入“看”的閱讀活動,應建立在文本深度解讀與素材靈活、貼切運用的基礎之上。本文以人教版高中英語必修三Unit 3閱讀課為例,將多元視覺素材運用到閱讀教學中,引導學生建立有機的“看”的聯系與互動,從“看見”循序漸進的發展到“看明”和“看會”,從而實現學科思維能力的培養。

(一)“看見”問題,以圖解疑,培養邏輯性思維

“問題”好比一篇文章的“眼睛”,巧設問題可以起到畫龍點睛的作用。在設置語篇問題時,教師要做到有層次、多角度設疑,激發學生思維,深化語篇理解;要設置過渡提問,引發學生思考,促進思維邏輯性的培養并有效銜接教學活動[3]。問題可以由教師提出,也可以學生主動質疑、解疑。過渡自然、層層遞進的課堂提問,好比助力思維品質發展的加速器,能有效促進學生思維品質的發展。

1.提煉圖片主題,提升判斷推理能力

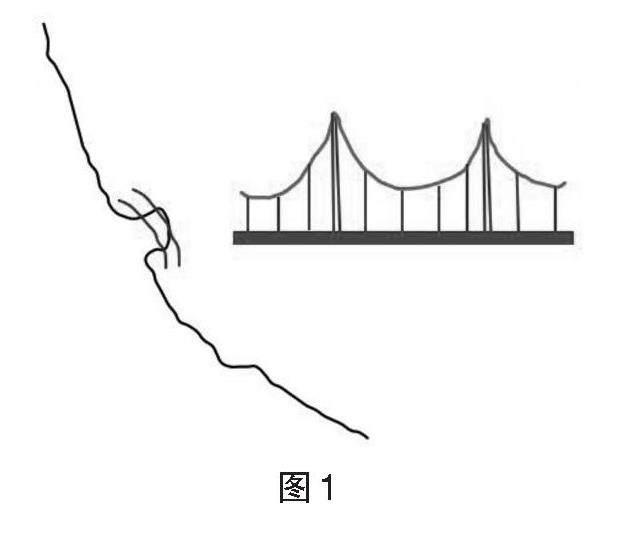

分析是把研究對象進行分解、梳理、再闡釋的一種思維方式。在“看”的過程中,教師可以引導學生關注符號、線條等圖示信息,分析再整合部分和整體的信息,從而提升學生分析判斷的思維能力。閱讀課文本是一則旅行日記,在日記中,中國學生Li Lan記錄了自己在舊金山一天的行程和所見所聞,從最初對舊金山的城市建筑產生興趣到逐漸體會多元文化對城市各方面的影響。讀前,教師利用線條在黑板上勾勒出一條海岸線,自然地引出問題“Where is it?Which state is it?”,讓學生猜測海岸線兩側分別是何處。接著,教師用紅色粉筆描繪金門大橋的輪廓(如圖1),鼓勵學生大膽猜測這座標志性大橋的名稱。部分學生因缺乏一定的空間想象能力,且對美國地理不夠了解,無法引起背景知識的共鳴,故教師隨即呈現出真實壯麗的金門大橋圖片,并適當給予學生暗示。此時,學生能較容易地猜測出海岸線的兩側分別是太平洋和美國加利福尼亞州。教師通過以上引導,能夠激發學生的背景圖示和閱讀語篇的興趣,自然流暢地進入語篇主題,鍛煉判斷推理能力。

2.自主羅列問題鏈,關聯背景圖示

語篇內容層層遞進,“看”也應循序漸進,由淺入深。課前預測環節,學生聚焦標題、配圖,思考文章類型,并根據KWL中的W(需要知道什么),根據自己的興趣和理解列出問題鏈,明確閱讀目標,將語篇與已有的生活經驗和認知進行交互,激活閱讀興趣和思維活力。

本活動中,教師引導學生不僅要聚焦語篇主題,也要關注文本的導語和設問。學生從本頁的導語出發,在明確旅行日志的文體特點后,結合多張教材配圖,在閱讀之前自主羅列問題鏈。

Q1:What Li Lan has written down in her travel journal?

Q2:When did she visit the places?(Time)

Q3:Where did she visit?(Places)

Q4:What did she do?(Activities)

Q5:How did she feel?(Feelings)

Q6:Why is it a city that has diverse cultures?(Diverse culture)

學生從旅行時間、地點、活動、情緒、原因幾個方面關注具體細節,大膽預測文章內容。“看”后的問題鏈,不僅要關注圖片、詞匯等表層信息,也要能夠推動學生積極探尋文本的意義。學生相互提問,將已知和未知加以融合,生成閱讀期待,在預測中鍛煉邏輯性思維。

3.借助可視圖,明晰行文結構

瑞士教育家裴斯泰洛齊提出“思維是視覺”的命題,如果不利用直觀的視覺教學手段,就不能使學習者對各種事物和對象獲得感性認識,就不能發展思維和語言[4]。圖表作為一種直觀展示時間、過程、意義等信息的圖形結構,是將文字、數字等內容梳理后呈現的表達效果。因此,教師可以把圖表作為語篇解讀的輔助工具,引導學生解析再建構。圖表可以通過表格、思維導圖、氣泡圖、流程圖、樹形圖、魚骨圖等形式,展示文本中并列、總分、遞進等關系。不同的圖表類型可以讓不同的行文邏輯和思維走向得以合理展示。而不同的文體也承載著特殊的信息傳遞功能,因此,學生應學會利用文本類型及特點,繪制特定的可視圖,將思維合理外顯化。

本篇旅行日記結構清晰,學生可以按照時間發展的順序,繪制出文本的思維結構。表格或結構圖能夠有效幫助學生從文本選取信息,將碎片化的信息結構化和系統化,進而在識別信息的過程中掌握分析與概括的邏輯方法。

Step 1 明確篇章體裁:日記——按時間順序發展。

Step 2 選擇類型:表格、流程圖。

Step 3 集體繪制:學生可依據課前提示,將時間、游覽地點、活動和情緒列表,在閱讀語篇之后,提取出核心詞,繪制成表格(見表1)。

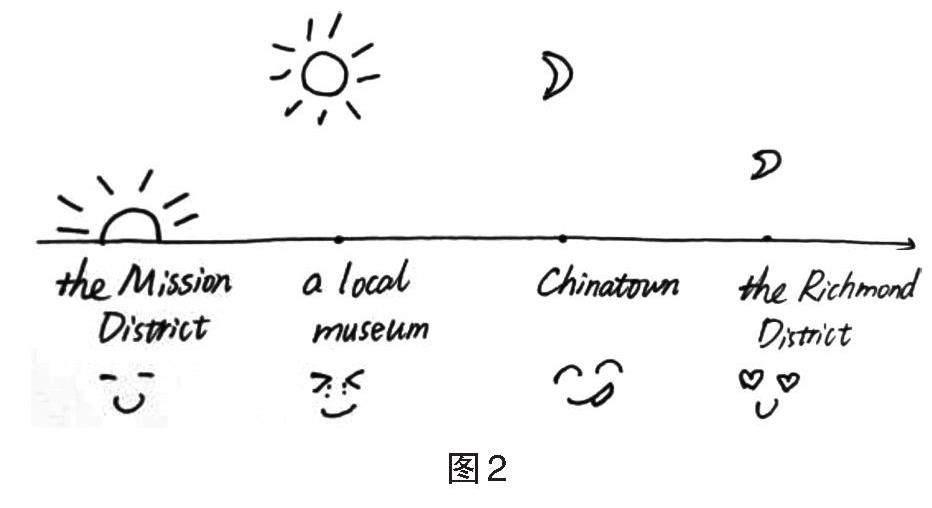

Step 4 個人繪制:學生梳理語篇中的關鍵詞匯和支撐性細節,按個人理解,將Li Lan的旅行路線用流程圖呈現出來(如圖2)。

Step 5 交流調整,二次繪制。利用軟件搜尋真實地圖,有序標出語篇中出現的地點名稱,串聯起Li Lan真實的旅行路線,并用表情包展現出其情緒變化(如圖3)。

(二)“看懂”視圖,辯證評價,發展批判性思維

學生批判性思維的發展離不開對研討式問題的深度思考。批判性思維在語言意義的評判中發揮著重要作用,包含判斷推理、質疑解惑、求同變異、評價預測[5]。教師應在“看”的視覺輸入的真實語言運用情境中,解釋、評價、推斷賴以存在的證據、概念、方法、標準或語境的運用和說明,對批判性思維進行融合培養,利用視覺教育落實和促進學生批判性思維的培養和發展[6]。圖片、圖形作為可視化信息具有豐富、直觀、一目了然的優勢。視頻作為視聽文本的一種,集聲音、畫面與字幕于一體,能生動、形象地將信息傳遞給學生,激發起興趣與思維的火花。

1.對比圖片異同,培養質疑解惑思維

精讀特定段落,分析文本提及的信息,教師可以補充與文字信息相關的圖片,啟動學生“看”的思維,引導學生通過對比的“看”,闡釋圖片內容,比較圖片異同,總結事物特性。

本活動中,學生閱讀第一段,關注感嘆句“What a city!”。教師引導學生利用破折號后的補充信息,嘗試分析、總結舊金山的城市特征,完成填空“What a __________ city!”。文字涉及舊金山震后重建的歷史,大多數學生缺少相關的背景知識,無法啟動思維的鏈接。因此,教師建立信息腳手架,補充1906年和2024年的舊金山圖片,要求學生聯系已知,用形容詞描述城市現行風貌。學生在闡釋、比較圖片的異同中,對原文“a city that was able to rebuild itself after the earthquake that occurred in 1906”有更清晰的認識。基于此,教師又以原文中的“change”為錨點,繼續提問“We can see great changes have taken place,so why San Francisco can rebuild itself?”。學生繼續發散思維,積極討論舊金山快速發展的原因,總結出“bravery、strong will、joint efforts、positive attitude”。城市新舊對比圖為學生的發散思維創造了出發點和落腳點,搭建了語言理解和運用的支架,啟發了不同英語水平學生的思維。

2.挖掘視圖的思考點,培養判斷評價性思維

辯證思考是深度閱讀的關鍵。在理解文本內容后,教師可以針對文章情節、觀點態度、文化現象、篇章結構等方面設計思辨話題,引導學生開展審辯式閱讀,進行質疑和釋疑、分析和論證、判斷和評價,提出個性化的觀點,培養批判性思維。學生在“看”視頻、圖片中發現、感受直觀且形象的信息,對主題行為進行推理,評判主人公的品格特征,能夠培養其判斷推理思維。

本活動為讀后活動,學生首先根據語篇和生活經驗,圍繞 “What are the benefits of cultural diversity”展開小組討論。學生分別從個人成長、文明交流互鑒、經濟發展等方面進行分享。學生對多元文化帶來的益處有比較深刻的理解。教師啟發學生從個人生活體驗出發,思考多元文化碰撞下所產生的各種挑戰與問題。當討論到具體細節時,大部分學生未能得當總結。因此,教師先播放了文化交融可能會引起文化沖突的視頻,引發學生熱烈討論。接著,以問題“What are the challenges of cultural diversity?”激發學生思考文化沖突背后的深刻含義。然后,呈現多名外國人穿漢服體驗春節的圖片,就“What is your attitude towards cultural diversity?”為話題,引導學生成立辯論團,與持相同觀點的學生共同思考、討論,最后選出辯手進行辯論。由于學生成長經歷和價值觀不同,討論引起了大量的觀點碰撞。有學生從個人學習英語的經歷出發,認為在習得一門語言的同時也能對西方文化和思維方式有一定認識和了解,拓展了國際視野,因此,應積極擁抱、迎合多元文化。也有學生表示,盡管文化的差異性在一定條件下有可能引起文化沖突,但應相互欣賞、學習,促進多元文化的和諧相處。

本環節以補充相關視頻為切入口,學生通過探尋多元文化交融的益處與挑戰,將文本內容與視覺材料、現實生活結合起來,深刻解讀主題語言所隱含的內涵,在中西文化碰撞的示例中,學會用全面、聯系的眼光“看明”多元文化,并用尊重、包容和接納的態度看待文化多樣性,更深入地感知自己對中華文化深深的認同感和自豪感,做好文化傳承,堅定文化自信,提升批判性思辨的能力。

(三)“看會”創生,遷移應用,激發創造性思維

“遷移與應用”是學生內化學習內容之后的外化表現和創造性表達。學生在走進文本、把握主旨的基礎上,發揮聯想和創新,在新的載體中綜合運用語用技能。

1.續演情節,錄制小視頻,提升創生能力

人們通過“看”接受信息、理解信息和運用信息,同時也通過視覺即創建視頻、圖片、圖表、標識等表達信息。模仿是指依據已有的思維模式來認識未知事物,是個體自覺或不自覺地仿照他人的行為,使個體行為與他人行為相同的過程;創生即創造性生成語言思維產品的過程。對于教材文本中的適當“留白”,教師可以鼓勵學生在分析和理解文本的基礎上,立足語篇內容,結合網絡信息資源進行大膽創作,續編后續情節,建構語言、聽覺、視覺等多模態的動態表達。這既能進一步培養學生“看”的能力,又是學生學習成果和思維生長外顯化的過程。

在作業設計環節,教師布置了如下任務:“After talking with Li Lan,you are going to visit San Francisco. Please make a travelling route and then make a travelling vlog. If possible,post it on the Internet. You can find more information on the official website of Britannica”。

課后任務要求學生自主查找網絡中豐富的資源,篩選與審核視覺材料,根據“舊金山之旅”的主題,錄制小視頻。在開展視頻錄制前,教師先引導學生充分利用語篇中所提到的旅行目的地,推測Li Lan的情感態度,撰寫人物對話,描摹主人公的肢體語言。然后,學生分小組進行腳本創作,為舊金山之旅編寫一個合理的結局。最后,學生分配角色,根據個人興趣與能力,通過表演、紀實記錄、訪談等方式呈現完整故事。教學第二課時時,教師就學生各組呈現的旅行vlog展開同伴互評,并選出班級最佳作品。

該任務促使學生系統地加工語篇內容和遷移應用思維框架,將其用于真實的生活情境。在續寫續編續導的過程中,學生需要揣摩主人公的心理狀態,根據新的景點融入新的情節,從而形成創造性的思維產品。學生通過小組互評優化信息檢索和整理策略,在分析同伴作品的過程中,實現對所學知識的輸出、遷移和創新,加深對單元主題的理解,提高合作學習能力。

2.制作旅行手冊,發展聯想再生力

高中生閱讀素養和思維能力的培養并不是一蹴而就的,學生認知能力和思維水平呈現不斷循環上升趨勢。遷移應用環節應有針對、有計劃地開展課外自主探究[7]。因此,教師在讀后環節鏈接了教材“Assessing Your Progress”活動,要求學生閱讀有關美國多元文化的旅游宣傳單,聚焦部分插圖,并提出如下問題:“Read the tourist information about places to explore diverse cultures in the USA. Where can you learn about this ethnic group?”。

本活動中,學生在初步體悟圖畫、文字帶來的信息的基礎上,自主提取并記錄非裔美國人、亞裔美國人、美洲原住民的文化傳統,發揮了“看”的效能感。教師在“看”后促寫環節中,引入外國朋友來中國旅行的話題,要求學生借鑒旅游宣傳單的思路,集思廣益,為外國朋友制作一份旅行手冊(create a travel brochure)。學生就行程長短、體驗活動等方面分工合作,課后通過觀看相關視頻或翻閱課外書籍,選取自己感興趣的內容,確定推薦路線,完成宣傳單的制作,并發布在班級英語學習微信公眾號上。學生通過深度思考,將“看前”的視覺感知信息轉化為“看后”與單元主題語境相關的宣傳單,通過“尋、辨、畫、示、評”等手段,在協作互動中遷移知識,創新文本,在線分享,在內化語篇到超越語篇的過程中實現創新思維的培養。

三、教學反思

(一)借助多模態,豐富“看”的探究體驗

“看”作為一種多模態的能力或視覺素養,是一種理解性及表達性技能。運用“看”的技能發展思維品質的閱讀教學實踐,需要充分篩選各種模態及媒介,培養學生成為獨立思考的閱讀者。引入環節,地圖、線條能有效激活學生的視覺思維,激發閱讀興趣。讀前,基于插圖和導語合理預測文本內容,讓學生積極思考。讀中,學生基于預測問題與文本進行交互,通過思維圖表的梳理、整合、分享,對文本脈絡進行提煉和總結;同時聚焦關鍵信息,深入微觀細節,培養學生比較、分析和總結等思維。讀后,引導學生基于自身背景知識和價值觀念,評判文化的多樣性,在討論中,學生的分析和評價思維得到培養;篩選圖文信息,創編故事結尾,制作本土化的旅行手冊,能夠提升學生的聯想和創新思維。

(二)借助有效教學活動,挖掘思維發展的深度

閱讀教學的目的是將學生培養成獨立思考的閱讀者,課中啟動“看”的活動方式要以發展學生思維為出發點和落腳點。教師在深入解析語篇的基礎上,設計漸進且適切的教學活動,引導學生在讀中感知理解目標語言,在讀后能夠進行深層次的分析、判斷并內化新知,通過自主、合作的方式創造性地解決新問題,培養學生的邏輯性、批判性和創造性思維。

總之,思維品質作為英語學科核心素養背景下的重要教學目標,離不開各種模態和媒體的有機融合和共同建構。教師應該在深入研讀語篇的基礎上,有意識地搜索、組織、整合“看”的資源,使學生共同參與意義的建構,為挖掘深層思維搭建階梯,引導學生“看見”自己的學習和認知活動,“看明”語篇意義,在創生和評價中“看會”再創生,在動眼與動腦的平衡中,錘煉并發展學生的思維品質。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部. 普通高中英語課程標準(2017年版)[M]. 北京:人民教育出版社,2018.

[2]魯周煥. 在閱讀教學中培養學生看的語言技能 [J]. 中小學外語教學(中學篇),2020(7):30-35.

[3]周一娜,劉慧. 語篇教學對中學生英語思維品質培養的影響[J]. 開封教育學院學報,2019(1):219-220.

[4]張倩葦. 視覺素養教育:一個亟待開拓的領域 [J]. 電化教育研究,2002(3):6-10.

[5]黃遠振. 英語閱讀教學與思維發展[M]. 南寧:廣西教育出版社,2019.

[6]楊呂娜,武尊民. 核心素養視域下英語學科看的能力的內涵與構成初探[J]. 中小學外語教學(中學篇),2019(10):23-28.

[7]翁雨昕. 高中英語循環進階閱讀教學路徑探析 [J]. 中小學外語教學(中學篇),2022(2):22-26.

(責任編輯:周彩珍)