橋梁抗震設計關鍵點與減隔震技術的應用探究

張家偉

摘要 為了提高橋梁抗震設計水平,文章首先總結了橋梁結構在E1、E2地震作用下的抗震設計目標,并從橋梁結構抗震體系和構造細節(橫向鋼筋、縱筋、節點等)兩方面分析了橋梁抗震結構的設計要點。隨后,以某高速公路曲線橋為研究對象,利用數值軟件計算出其地震響應規律。最后,探討了鉛芯橡膠支座、高阻尼支座的減隔震原理及應用效果,研究成果可為橋梁抗震設計提供理論依據。

關鍵詞 公路橋梁;抗震目標;抗震體系;抗震構造;地震響應;減隔震支座

中圖分類號 U442.55文獻標識碼 A文章編號 2096-8949(2024)12-0076-03

0 引言

地震是我國最常見的地質災害(尤其是山區丘陵地帶),其破壞力巨大。橋梁是公路沿線重要的構造物,在地震作用下容易遭受破壞,比如結構開裂、墩柱傾覆、落梁等,并影響抗震救援工作,從而造成人員傷亡及不良的社會影響。傳統的橋梁抗震設計通過增大結構強度和抗變形能力等實現,這種設計不經濟、不合理。因此,進一步研究橋梁抗震設計的關鍵點及減隔震技術具有重要意義。

1 橋梁抗震設計目標

不同公路橋梁的結構不同,所處的地震烈度區域不同。在開展橋梁抗震設計之前,應先明確抗震設計標準及對應的抗震設計目標。

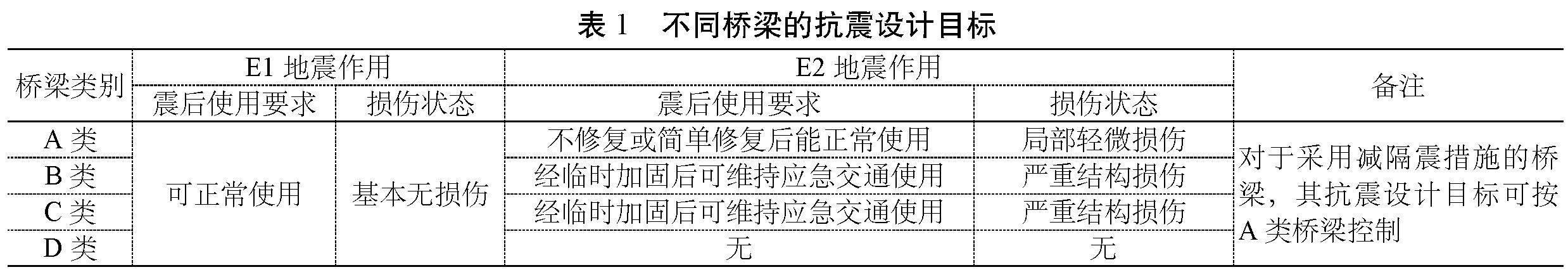

由《公路橋梁抗震設計規范》(JTG/T 2231-01—2020)可知,A類、B類、C類橋梁需采用兩水準抗震設防(E1地震作用、E2地震作用),D類橋梁可只采用一水準抗震設防(E1地震作用),不同橋梁在不同地震作用下的抗震設計目標見表1所示[1]。

2 橋梁抗震結構設計要點分析

2.1 橋梁結構抗震體系設計

橋梁結構抗震體系是指用于抵抗水平向、豎向地震作用的各種橋梁結構的總稱,應有可靠、穩定的傳力途徑、位移約束及能量耗散位置。在開展橋梁結構設計時,可基于“能力保護設計”原則,即使橋梁結構體系中的延性構件和能力保護構件之間存在強度等級差異,確保結構損傷只出現在延性構件上,且不發生脆性破壞,具體設計過程如下[2]:

第一,選擇合理的結構布局。一般情況下,橋梁結構布局越規則,強度和剛度分布越均勻,抗震性能也越好。

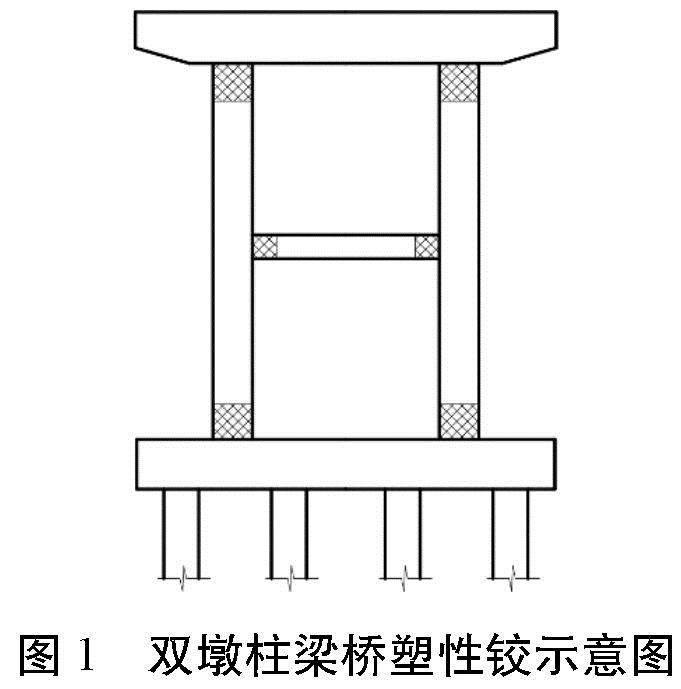

第二,選擇橋梁結構在地震作用下可能出現彎曲塑性鉸的位置,并利用強度和延性設計提高塑性鉸區域的延性能力。以梁橋為例,其彎曲塑性鉸多出現在墩柱上,可將其視作延性構件(能發生彈塑性變形)開展抗震設計。雙墩柱梁橋塑性鉸示意如圖1所示。

第三,確定適當的強度等級,使產生塑性鉸的構件不出現破壞模式。

2.2 橋梁抗震構造細節設計

(1)墩柱橫向鋼筋設計。橫向鋼筋可明顯改善公路橋梁墩柱的性能,比如約束塑性鉸區域的混凝土,提高混凝土抗壓強度、延性、抗剪切強度,以避免縱向鋼筋壓曲。

閉合方式:由于橋梁墩柱的混凝土保護層在地震作用下容易剝落,不會對橫向鋼筋產生約束作用,也難以為橫向鋼筋提供錨固。因此,橫向箍筋可焊接閉合,或者將端部彎過縱向鋼筋到混凝土核心內,角度≥135 °。

布置間距:為了防止墩柱縱向鋼筋受豎向承載力壓迫發生屈曲,橫向箍筋間距不應過大。國外學者普里斯特利(Priestley)給出了橫向箍筋間距最大值s的計算公式,見式(1):

式中,ds——墩柱縱筋直徑(mm);fu、fy——縱筋屈服強度、縱筋極限強度(MPa)。

《公路橋梁抗震設計規范》基于上述成果,又提出橫向箍筋間距應小于10 cm、6ds或b(墩柱截面的短邊寬度)。

最小配筋率:以圓形墩柱截面為例,橋梁抗震設防烈度取Ⅶ度或Ⅷ度時,其最小配筋率ρmin可按式(2)計算;抗震設防烈度取Ⅸ度及以上時,最小配筋率應適當提高。

式中,ηk——墩柱軸壓比;ρt——縱向配筋率(%);fck、fyh——混凝土抗壓強度標準值、橫向箍筋抗拉強度設計值(MPa)。

(2)墩柱縱向鋼筋設計。墩柱縱向鋼筋在地震作用下容易出現“黏結破壞”,故縱向鋼筋在設計時應將其延伸至蓋梁頂面和承臺底面。同時,墩柱縱向鋼筋的錨固和搭接長度應在滿足現行公路橋涵設計規范的基礎上增加10ds,且不應在塑性鉸區域內搭接縱向鋼筋。

式中,fcd——混凝土抗壓強度設計值(MPa)。

3 橋梁對地震作用的響應分析

3.1 工程概況

(1)橋梁結構參數。該文研究對象為某公路曲線梁橋,其設計荷載為公路-Ⅱ級,抗震設防等級為Ⅶ度,上部結構為等截面連續箱梁(C40混凝土);跨徑全長為100 m,跨徑組合為(30+40+30)m,橋面寬度為8.5 m;共設置4處橋墩(見圖2所示),其中1#墩和4#墩是圓柱形雙柱墩,2#墩和3#墩是圓柱形獨柱墩,橋墩(C30混凝土)高度約8~10 m;樁基(C30混凝土)采用鉆孔灌注樁,樁徑1.8 m、樁長20 m,墩柱的抗震構造細節均按上節方法進行設計。同時,支座采用板式橡膠支座。

(2)地質、水文條件。根據橋梁的鉆探勘察資料,在地面線以下0~2 m,地層為雜填土及黏性土層,呈硬塑狀態,承載力較弱,土層剪切波速為220 m/s;地面線以下2~8.5 m為粗砂層,呈中硬狀態,土層剪切波速為330 m/s;地面線以下8.5~15 m為密實碎石層,呈堅硬狀態,土層剪切波速為520 m/s;地面線以下15 m至樁底嵌入堅硬完整的基巖中。

橋梁所在區域的地下水位較高,尤其是夏季連續降雨時段,地下水受到大量補給,其埋深可達0.5~1.2 m。

3.2 橋梁抗震分析模型

為了驗證橋梁結構對地震作用的響應情況,該文基于SAP2000軟件建立橋梁結構的抗震計算模型。

(1)橋梁結構模擬。上部結構模擬:梁單元、板殼單元是公路橋梁抗震動力分析的常用模擬單元,其中梁單元的建模簡單,可直接計算截面內力,而板殼單元計算精度更高,但建模工作量較大、對計算機硬件要求高,且無法計算出截面內力。綜合考慮建模效率和計算準確性,建議采用SAP2000軟件中的梁單元模擬該橋梁的上部結構,將主梁每間隔1 m劃分為1個單元,共劃分出100個單元。

支座模擬:該公路橋梁的板式橡膠支座由薄橡膠片和鋼板相互交錯而成,是利用橡膠剪切變形實現微量水平位移、利用橡膠不均勻壓縮實現轉角。結合大量工程試驗,板式橡膠支座滯回曲線為狹長形,其應力應變關系基本呈線彈性,因此,在開展橋梁抗震分析時,可用線彈簧單元模擬板式橡膠支座,其水平剛度取1.6×104 kN/m。

樁-土作用模擬:樁基礎與土的相互作用會影響其承載力。為了準確模擬這一影響,可將樁基礎每間隔0.5 m劃分為1個單元,并在節點處設置節點彈簧。

(2)地震波輸入。地震波是保證橋梁抗震響應準確計算的前提,但地震波無法預測,其分布不僅在時間和空間上具有隨機性,波形和頻率也有很大的隨機性。

目前,獲取地震波常用以下三種方式:一是根據橋梁建設場地的土層反應確定地震加速度時程,其準確性最好,但耗費的人力物力資源多,花費多;二是查閱擬建橋梁的場地條件及抗震設防烈度,并在已有強震記錄中選擇條件相似的地震波輸入;三是利用規范反應譜人工合成地震波,合成方法可選用三角級數法。

該文選用第三種方法獲取地震波,反應譜擬合參數見表2所示:

3.3 橋梁地震響應結果分析

以公路橋梁的2#墩為例,利用SAP2000軟件計算出墩頂和墩底在E1、E2地震作用下的位移響應,計算結果如圖3所示:

由圖3可知,在E1地震作用下,橋梁墩頂和墩底位移分別為150 mm、65 mm;在E2地震作用下,橋梁墩頂和墩底位移分別為185 mm、90 mm。由此可知,橋墩在E1地震作用下的位移響應小于E2地震作用,滿足現行規范要求。

4 橋梁減隔震技術應用分析

(1)減隔震體系要求。減隔震技術屬于被動控制技術,是利用各種減隔震支座延長橋梁結構的基本周期,使其避開地震能量集中區域,以降低地震力對結構的損傷。為了實現減隔震目的,減隔震體系應具有良好的柔性、耗能能力,且保證其在正常使用荷載下不會發生屈服。

(2)常用減隔震措施。公路橋梁中常用的減隔震措施有鉛芯橡膠支座、高阻尼橡膠支座等。

鉛芯橡膠支座是在普通板式橡膠支座鉆孔,并填充金屬鉛芯而成。鉛有良好的塑性變形能力和能量吸收能力。一旦受到地震作用,鉛芯橡膠支座中的鉛芯會產生屈服,起到“隔震”作用。同時,鉛芯的滯回耗能作用好(可用雙線性滯回模型表示),能消耗大部分地震能量,起到“減震”作用。鉛芯橡膠支座的非線性力學特性一般可以用雙線性滯回模型表示。

高阻尼橡膠支座是利用復合橡膠材料支座,其阻尼高、耗能能力強,能減小作用在橋梁結構上的地震能量。同時,高阻尼橡膠支座在結構變形較小時適用性好。隨著結構變形增大,支座剛度會軟化。當剪應變大于200%時,支座剛度則會硬化,減隔震效果變差。

(3)應用效果分析。將上述兩種支座分別設置在橋梁結構的抗震分析模型中,計算出橋梁在E1、E2地震作用下的最大剪切應變,如圖4所示:

由圖4可知,設置減隔震措施后,橋梁結構的剪切應變有明顯降低;在相同地震作用下,鉛芯橡膠支座對應的剪切應變小于高阻尼橡膠支座,說明鉛芯橡膠支座的減隔震效果更好。

5 結束語

該文主要研究橋梁抗震設計目標、結構設計、地震響應及減隔震技術的應用效果,得到了以下幾個結論:

(1)公路橋梁可劃分為A~D類,除D類橋梁外,其他橋梁均采用兩水準抗震設防。

(2)為了提高橋梁抗震性能,其結構體系應合理布局,明確塑性鉸位置,使各個構件之間存在強度差異,并對墩柱合理配筋。

(3)橋梁結構抗震分析可用梁單元模擬,并利用規范反應譜人工合成地震波。

(4)橋梁結構在E2地震作用下的位移響應明顯大于E1地震作用,且在設置減隔震措施后,橋梁的剪切應變有明顯降低。

參考文獻

[1]苗潤池, 魏標, 何友娣. 公軌合建大跨長聯橋梁減隔震設計關鍵技術研究[J]. 交通科技, 2024(1): 67-70.

[2]王堅. 高烈度地區山區橋梁抗震設計探討[J]. 工程建設與設計, 2023(23): 88-90.