民族樂器改革70年回顧

豐元凱

從1954年起至今,民族樂器改革已經走過了七十個年頭。

新中國成立初期,為了適應時代發展的需要,民族樂器改革速度之快、改革力度之大超過任何年代,這是由以下幾個因素構成的:一是國家高度重視音樂文化對社會建設的推動作用,創作具有雄壯樂音、鼓舞士氣的民族器樂曲成為政府重要的音樂文化政策之一;二是在建國初期,廣大人民群眾沐浴新時代的春風,鄉村、城市和工廠普遍舉辦大型的文化慶典和文藝演出,氣勢磅礡、音量宏大的民族樂曲都是演出當中不可缺少的重頭節目,這時人民的欣賞需求開始發生了變化;三是中國音樂工作者開始大量接受外國音樂,特別是蘇聯音樂的熏陶,許多音樂工作者將西方作曲、配器法引進到民族音樂的創作中來,以適應中國現代音樂的需求。政府重視并加強對音樂學校和音樂教育機構的建設,全國各地普遍成立了中央及地區性民族管弦樂團以及專業音樂學院。

民族音樂交響化模式出現

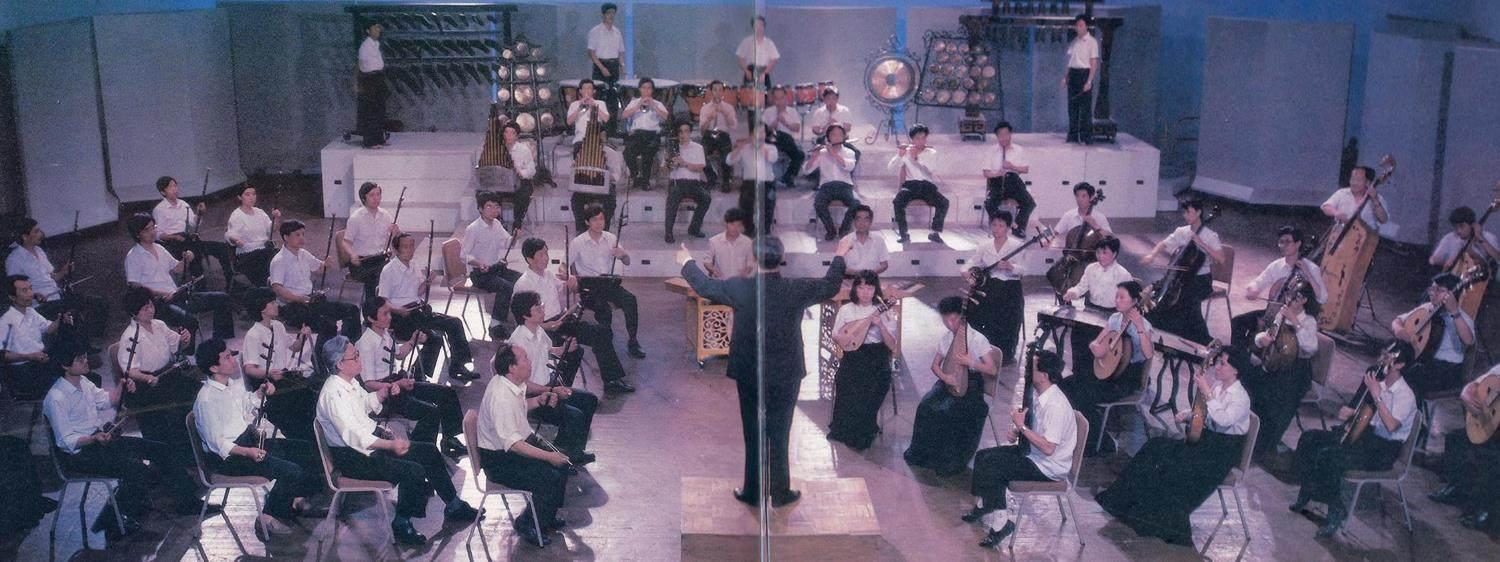

上世紀50年代,中國民族管弦樂團(隊)作為中國民族音樂中的一個新興的民族器樂樂種便出現了,中國民族管弦樂在編制和規模上,區別于傳統的絲竹樂隊、吹打樂隊形式,大型民族管弦樂隊的編制基本上是民族交響化的模式,分為弦樂器聲部、彈撥樂聲部、吹管樂聲部、打擊樂聲部,雖然與西洋交響樂隊相比還增加了彈撥樂聲部,但是在采用十二平均律、各聲部按高、中、低、倍低樂器配備方面,仍是應用傳統的五度相生率,不足之處是音域較窄,致使多數偏高音的民族樂器無法適應。

新中國成立以后,民族樂器產業屬中華人民共和國輕工業部管理,劃屬文教體育用品類別,1954~1956年國家實行“一化三改”“公私合營”政策,各地以手工作坊形式存在的民族樂器生產全部完成了手工業社會主義改造,95%以上勞動力和生產資料以及成百上千個樂器手工作坊經過改制成立“樂器生產合作社”和“民族樂器廠”,一批國營、公私合營、集體所有制樂器生產企業也由此而誕生,這些企業成為民族樂器改革的重要執行者,為剛剛興起的民族樂器改革熱潮創造了極為有利的條件。

藝術研究機構承擔樂改重任

當時的中國民族樂器改革也有專門機構承擔指導工作,中國藝術研究院音樂研究所承擔著領導當時樂器改革工作的職能,音樂研究所所長李元慶同志為民族樂器改革做出了重要的貢獻。他在任期間,明確了樂器改革工作的重要性、必要性和深遠意義;加強了樂改工作組織領導,成立樂改組,建立樂改陳列室,收集、展出新中國成立后的樂改成果;定期組織召開會議,推廣成果。明確了樂改標準,即六點原則和五點認識。1956年10月成立了隸屬于中國輕工業科學研究院的北京樂器研究所,也是中國民族樂器改革的一支重要力量。

樂團參與樂改碩果累累

當時,民族樂器改革任務大多被列為各專業民族音樂表演團體和音樂院校民樂系的一項重要工作,國內兩個中國民族器樂表演團體承擔著民族樂器改革的重要任務,一個是中央廣播民族樂團,該團于1954年成立了七人樂改小組,接受了“全年完成35人樂隊新型樂器裝備”的任務,對原有民族樂器進行“彭修文模式”系列化的改革,之后用這些改革樂器而組建的民族管弦樂隊,初步奠定了中國現代民族管弦樂隊的基本框架。另一個是濟南前衛軍區歌舞團民族樂隊,上世紀50年代,前衛歌舞團民樂隊的樂改成果突出,先后改革成功了加鍵大嗩吶、低音蘆笙筒、三弦高音柳琴、云鑼、花盆定音鼓等十余件樂器。

同時參與樂器改革的還有樂器生產企業,主要有北京民族樂器廠、上海民族樂器一廠、蘇州民族樂器一廠、天津民族樂器廠、廣州民族樂器廠、徐州樂器廠等單位,由于這些樂器廠已經實行國有化,資金由國家支持,各企業都派出有較高制作經驗的技師來配合各音樂表演團體和專業音樂院校的樂改項目,同時所有樂改項目都不以盈利為目的,而是由演奏家提出樂改方案,樂器廠來實施,使得樂改進展速度加快,成果明顯。當時主要的樂改人物有彭修文、楊競明、張子銳、王仲丙、張韶等人。

在這個時期里,中國民族樂器的改革成果主要體現在以下幾個方面:一是從零星化、小型化到系列化、大型化的改革。過去的中國民族樂器演奏大多體現在單件演奏和幾件不同的組合形成不同風格的表演形式,經過改革的民族樂隊各聲部開始系列化,使樂隊體現大型化、立體化,聲音效果更為豐滿,厚度增強。

二是中國民族音樂調式向西方十二平均律調式的改革。傳統的中國民族樂器調式多用五聲音階、七聲音階,而且音域相對較窄,多在高音區,經過改革后的民族樂器開始向十二平均律調式轉變,并且擴展音域,增加半音,便于轉調。

三是從無序發展向著標準化,規范化發展。傳統民族樂器根據地區和演奏者的不同,長期以來存在著因人而異、因地而異的現象。隨著專業音樂學院的成立,一些重點民族樂器,如揚琴、二胡、琵琶、三弦、笙、笛子等開始形成專業教學的民族器樂教學模式。經過數十年的發展,民族器樂教學從口傳心授轉變成標準教材,所使用的樂器也開始形成全國統一的標準化生產,在這期間,國家輕工業部也開始組織北京、上海、蘇州樂器廠技術人員制定《五項民族樂器部頒標準》,為以后全國民族樂器產業的規劃化生產創造條件。新疆、西藏、內蒙古、云南、貴州、廣西等少數民族地區的大量樂器原來都是當地家庭手工做坊制作,工藝上較為落后,僅在當地使用,經過國內正規民族樂器廠的重新設計、改良、制作,逐步成為標準化的少數民族樂器,在舞臺上廣泛應用,推動了全國56個民族的文化交流和融合。

非常時期的樂改仍然活躍

“文革”階段,是我國歷史上的非常時期,當時的文藝環境也比較特殊,文藝舞臺上僅有“八個樣板戲”在演出,圍繞著為樣板戲服務,當時由文化部藝術局和輕工業部主管樂器的部門聯合組建“琴瑟箏改革小組”,主要承擔樂器改革任務的演奏單位是中國歌劇舞劇院,樂器生產企業是北京民族樂器廠、上海民族樂器一廠、蘇州民族樂器一廠等,各企業大都成立了“樂器改革小組”,所有樂改,只算政治帳,不算經濟帳,配合“琴瑟箏改革小組”的樂改項目,在古琴、古箏、巴烏、胡琴系列、拉阮系列方面取得較大成果。

另外,那一時期,一些專業文藝團體演奏員下放到工廠、農村,有的到了民族樂器廠,他們扎在廠里,一邊生產,一邊從事樂器改革。北京民族樂器廠的孫汝桂、張之良改革成功了擴音笙。同時,中央民族樂團王慧中、中國廣播民族樂團楊大明改革成功了36簧加鍵擴音方笙;蘇州民族樂器一廠改革了51音鍵盤排笙,應用于樣板戲“智取威虎山”中西融合的樂隊中;上海民族樂器一廠徐振高改革成功S型山口21弦古箏,實現了古箏標準化;楊雨森創制,上海民族樂器一廠生產的“板皮協振式革胡”也應運而生。

獎勵機制促進樂改

“文革”結束以后,從上世紀80年代至今的40多年間,民族樂器改革大致分為兩段,改革開放初期的20年,文化部對樂改有專門的管理機構,當時成立了樂器改革小組,并分別于1977~1984年,先后舉辦了五次樂器改革座談會,同時設立有文化部科技進步獎中的樂器改革項目以及為評獎而組建的樂器改革獎勵評審組,幾年時間有135項成果獲得了不同等級的獎勵。通過獎勵制度對民族樂器改革工作起到了積極推動作用。

2011年11月13日,時任中共中央政治局常委的李長春在視察廣州交響樂團排練后,專門對中國民族管弦樂現狀發表了一段講話,這是新中國成立以來國家高層領導首次對民族管弦樂發展情況做出評價。2013年,民族低音拉弦樂器曾經列入國家文化科技提升計劃項目,在新世紀的頭20年,我國民族樂器改革進入市場化發展階段,文化部樂器改革小組取消,有關樂器改革創新獎也同時取消,這時政府部門停止了對樂器改革工作的指導,民族樂器改革工作基本上完全走向市場化。從2013年以后,民族樂器改革的工作主要由民間群眾自發進行。在每年召開的幾大樂器展會上,都有不同特點的改革民族樂器亮相。

樂器改革覆蓋面甚廣

總結近20年來,中國民族樂器改革的表現形式,一是民族樂器改革呈現出全社會共同參與的形式,民族樂器改革的參與者有了大幅度的拓寬,除以上海民族樂器一廠有限公司、樂海樂器有限公司、蘇州民族樂器一廠有限公司,河北涿州趙家笙科技有限公司、河南新鄉久鼎文化產業發展有限公司為代表的企業主要力量以外,還有以崔君芝、趙廣運、王慧中、(王惠然)、李萌、徐陽、張鑫華為代表的專業音樂工作者,以及大量非專業社會人士,如:文正球,金海鷗、(何夕瑞)、(陳澤)、滿瑞興、趙宏亮、王巍、李松、王鵬、郝敬春、路文漢、毛特,陳興華、馬利權、張昱、黃顯海、劉正輝、徐寅等等人,他們用畢生精力和全部家產投入到樂改事業中,帶動了整個社會對民族樂器改革的關注度,使得民族樂器專利數量與年俱增,2020年民族樂器專利發布共計958項,同比增長64.32%。二是原來的民族樂器改革僅限于樂器本身的改革,而現在的改革是全方面、多元化、綜合性、跨領域的。從單純演奏性能向非物質文化遺產、收藏品、旅游品、工藝品擴展。如,微型民族樂器、巨型民族樂器、工藝古箏等;民族樂器組合的擴展——研制了水晶、瓷器等材料以及與電聲結合的新型民族樂器組;民族樂器演奏形式的擴展——民族樂器演奏與舞蹈形式相結合,民族樂器演奏形式從坐姿改變為站姿;一批新興的民族樂器誕生,如文琴;古樂器的復制以及功能的拓寬,如塤、陶笛、箜篌;少數民族樂器的改革,如葫蘆絲、巴烏、馬頭琴等。民族樂器材料與配件的改革,如:琴弦使用尼龍纏弦;二胡蟒皮使用人工繁育蟒蛇皮或者人造蟒皮,葫蘆絲的葫蘆采用木制或者塑料。民族樂器加工設備的改革——現在許多民族樂器企業已經采用數控設備,如揚琴、琵琶、二胡半成品的加工。

樂改工作不能完全市場化

新中國成立之初,從1954年至今,民族樂器改革已走過了70年的歷程,筆者對這段歷史有以下感悟:

一是民族樂器改革是一個長期的歷史過程,是隨著時代的發展,人民大眾的需求,為滿足作曲家、演奏家對樂器聲學品質和演奏方法的要求而不斷改進的,永遠不會停止。上個世紀50年代的樂改實現了律制、轉調、音域等基本方面的改革,進入本世紀以后,民族樂器改革向著提升樂器的表現力和張力方向發展,如琵琶、二胡等樂器由多件樂器分別演奏不同風格的曲目,改變為采用同一件樂器來演奏不同風格的曲目或者是難度較大的協奏曲。

二是民族音樂多樣式是未來民族音樂發展趨勢,民族管弦樂是民族音樂大型化、現代化、西方式、交響化的一種形式,經過幾十年民族樂器的改革已經日常成熟,受到社會和人民的肯定,未來人們需要的是有一個與西洋交響樂隊并存的有張力的、有豐富表現力的民族交響樂隊。

三是當前民族樂器改革重點不是針對單件樂器的改革,而是對整個民族管弦樂隊編制及整體聲學效果的全面改革。筆者認為,民族樂器改革不是一件局部的事情,不能完全走市場化之路,需要在宏觀和微觀上,全局和局部上作好全面規劃。在政府指導下,民族器樂產業各個環節的配合努力才能實現。新中國成立初期,之所以樂改成果顯著,就是走了這條道路。筆者建議:恢復和建立政府有關部門對樂器改革工作的領導機構。因為樂器改革也相當是一場戰役,必須有人管,有人過問,有人指揮才能打勝仗。

其次是建立起相對應的樂改研究機構,有專門的專業人員負責全國樂改工作的計劃制定和措施執行。制定樂改的規劃,明確方向和具體措施。現在對樂改方向有多種意見,這是正常的,我們應當多召開一些有關的座談會,征求各方面的意見,這樣才能在不斷研究討論甚至是爭論中使樂改不斷發展進步。

當然,民族樂器改革是一項復雜的系統工程。相信在有關部門的指導下,有廣大民族音樂工作者對樂器改革的無限熱情,未來民族樂器改革一定會取得更大的進步。