“左公柳”今安在

張亮 王紫軒 茍立鋒

“上相籌邊未肯還,湖湘弟子滿天山。新栽楊柳三千里,引得春風度玉關。”自古詩詞寫西北,多為“大漠孤煙”“北風卷地”“春風不度”。而自左宗棠后,詩作中的春風終于度過了玉門關。

1866年,清同治五年,左宗棠臨危受命擔任陜甘總督,督辦西北軍務。此后十余年間,他平定西北,收復新疆,將侵略者趕出了中華大地,可謂戰功赫赫。與左宗棠的戰功一并青史留名的,還有以他名字命名的樹——“左公柳”。這位自號“湘上農人”的種樹深度愛好者,一邊打仗一邊種樹,從隴東沿著河西走廊直至新疆,黃沙漫漫的西北因“左公柳”平添“千里一碧”的景色。

在此后百余年間,“左公柳”逐漸成為一個文化符號、一種精神象征。時人紀念“左公柳”、保護“左公柳”、研究“左公柳”,是緬懷其蘊含的樸素而具有遠見的生態建設思想,更是傳承建功邊疆、保家衛國的深厚愛國主義精神。

“湘上農人”種樹籌邊

湖南長沙湘江朱張渡古遺址的岸邊,有一處名為“湘江夜話”的雕塑:一位精神矍鑠的老者坐在小船上,對著站在一旁的年輕人指點江山,激揚文字;而這位年輕人表情堅毅,側耳敬聽。

雕塑取材于真實發生的歷史事件。1850年初,垂垂老矣的民族英雄林則徐戍邊歸來。路過長沙時,專門派人到湘陰請時年38歲的左宗棠到長沙一晤。

此番夜話,林則徐和左宗棠暢談天下大事,尤其對西北塞防的重要性不謀而合。林則徐將自己嘔心瀝血收集整理的關于新疆的資料都送給了左宗棠。惺惺相惜的林左二人當時應該不會想到,正是這次夜話,改寫了中國西北邊疆的歷史。

“湘江夜話”后十余年,清政府統治下的西北形勢每況愈下,陜甘大員紛紛奏請朝廷“催左宗棠統兵赴甘”。清政府慌忙授予左宗棠督辦陜甘軍務大權,使其全權處理西北軍政。在經略西北的十余年里,左宗棠為穩定西北作出的突出貢獻,以及維護祖國統一和領土完整立下的赫赫戰功自不待言。更為后人津津樂道的是數以百萬計以他名字命名的樹——“左公柳”。

縱觀世界戰爭史,幾乎每次殘酷的戰爭都會給生態環境帶來災難性的破壞。而左宗棠平定西北,卻是一邊進軍一邊種樹,一將功成之時,竟然留下了“枝拂云霄,綠蔭行人”的生態建設“副產品”。兵兇戰危之際,左宗棠為何會有“閑心”種樹?

其實早在道光二十三年(1843年),左宗棠就用他教書所得薪水在湘陰購置田產,并在宅門上親題“柳莊”二字,自號“湘上農人”,過起了隱士般的生活。從這段經歷可以窺見左宗棠對柳樹的偏愛。加之南方農民素有在宅前屋后種桑栽柳的習慣,左宗棠和他的湖湘弟子就將這一習慣帶到了西北。

而促使左宗棠西北種樹的更深層次原因,則是他對經略西北有著超越時人的遠見和洞察。西北生態自古薄弱,明代至清代中后期,生態惡化趨勢愈發嚴重。人地關系緊張促使人們對本就脆弱的土地實施了掠奪式開墾。大量森林、草原被拓墾,生態急劇惡化,自然災害頻發。西北地區陷入了“越窮越墾,越墾越窮”的惡性循環中。

加之多年的戰亂,左宗棠西北進軍途中“師行所至,井邑俱荒,水涸草枯”。在這樣的情形下,左宗棠只有邊進軍邊善后,從恢復生態和農業生產著手,才能為西北再聚人氣和生機。

像建設家園一樣治理生態

在樹種的選擇上,左宗棠的軍隊并非只種柳樹,而是根據西北各地氣候和自然條件不同,選擇榆樹、柳樹、楊樹為主。值得一提的是,雖然左宗棠“嚴令以種樹為急務”,但并不強迫當地百姓響應。據史料記載,左宗棠部署魏光燾在平涼號召百姓種樹,但“民無以應”,“光燾知其情,亦不強迫……乃飭所部兵士栽種官樹以為士民勸。”

左宗棠經略西北期間究竟種了多少樹?據其于光緒六年(1880年)給朝廷上報的《防營承修各工程請敕部備案折》記載,僅甘肅一省的植樹量就有五六十萬株。有人估算,十余年間整個西北地區軍民的植樹量在一二百萬株。

學者馬嘯在《左宗棠在甘肅》一書中寫道,左宗棠對西北的治理,給人一種把邊疆當自己的家園來建設的感覺。尤其是當左宗棠把植樹造林的樸素思想推廣為具有一定規模的政府行為之后,對西北的開發從此多了一種思路,而這是前人從來沒有做過的。廣種柳樹成了左宗棠治理西北生態環境的標志性行動。

植樹造林素有“三分種,七分管”之說。左宗棠經略西北十余年,等到他回南方時,大道兩旁的柳樹已夾道青青。為了保護柳樹,左宗棠采取了嚴格的措施,嚴禁官吏、士兵、百姓毀壞樹木。

1880年左宗棠離任后,清政府財政逐年緊張,對“左公柳”的護林經費籌措艱難,加之沿線居民保護意識薄弱,隨著時間推移,破壞、砍伐的情況愈演愈烈。

時至清末,一些有遠見的地方官員就在古道兩旁張榜告示:“昆侖之陰,積雪皚皚,杯酒陽關,馬嘶人泣,誰引春風?千里一碧,勿剪勿伐,左侯所植。”但此后的地震、戰亂、饑荒等天災人禍,使得砍伐左公柳的情況仍然不斷發生。

“左公柳”精神雋永綿長

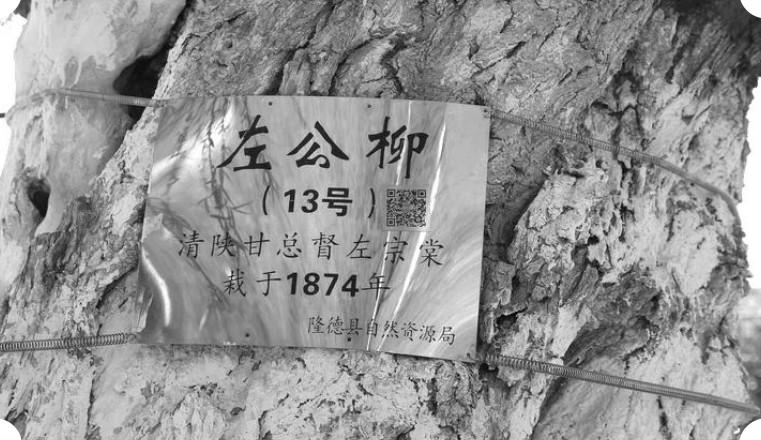

歷經一百余年風沙雨雪,如今仍有少數“左公柳”矗立在西北的黃土地上,被妥善地照顧著、保護著。目前存活的“左公柳”主要分布在寧夏、甘肅和新疆等地,其中以甘肅平涼和新疆哈密較為集中。

哈密市2018年對“左公柳”開展普查工作,對發現的218棵“左公柳”編碼。 2023年又對“左公柳”開展了第二次普查測量,其中有45棵“左公柳”的樹圍達4米以上,最大樹齡150年左右。

但無論如何精心呵護,“左公柳”的植物屬性是客觀存在的。平涼、隆德等地林業部門專家表示,柳樹的壽命一般在50年至100年,在適宜的環境下可以達數百年。但西北地區干旱、少雨、風沙大,柳樹在幾十年內就會空心、腐朽,能存活140多年已屬不易。樹齡達到120年至150年,就已經接近西北地區柳樹的生命極限,保護難度越來越大,消亡風險越來越高。

楊柳依依,今我來思。“左公柳”在生物學意義上可能很快就會消亡殆盡,但其所承載的豐富精神內涵必將被持續傳承并不斷發揚光大。

在中國的古樹名木中,像“左公柳”這樣以某一個人命名的樹種罕見,這是老百姓對植樹造林、造福一方的官員的贊許和肯定。前人栽樹,后人乘涼。左宗棠為后人留下的不僅是一道遮陰避涼的生態線,更是時刻激勵后人經世濟民、建功立業的精神豐碑。

歷史往往有驚人的相似之處。1978年,黨中央從中華民族永續發展的高度出發,擘畫了一個跨世紀的宏大工程——“三北”防護林體系工程。

如今的“三北”防護林體系工程,可以說是凝聚著民族的智慧、先人的眼光、歷史的重托。其蔚為壯觀的生態治理成效已經不再是“左公柳”可以同日而語的了。

三千里“左公柳”,如今尚存僅數百株,然西北“千里一碧”的景色更盛,引得春風常度玉門關。左公泉下有知,亦當“拈髯大樂”。

(摘自《新華每日電訊》)