基于多源數據的綜合交通優勢度與科技創新產業的空間交互關系

黃玉娟 樊丹丹 姜勇 張偉華

摘要:為分析山東省綜合交通優勢度與科技創新產業間的耦合協調關系,基于多源數據,梳理交通樞紐點、線、面特性及綜合運輸能力,構建綜合交通優勢度模型;基于政府支出、產業規模、創新產出3要素構建科技創新產業集聚度模型,定量分析山東省16個地級市的綜合交通優勢度與科技創新產業集聚度的空間分布格局、耦合協調水平和關聯影響因素。結果表明:山東各地級市的綜合交通優勢度與科技創新產業集聚度有明顯的空間分布差異,呈以青島-濟南為雙核心的散射狀空間發展格局;二者的協調水平有明顯的空間相關性,存在顯著的集聚模式;膠東經濟圈、省會經濟圈、魯南經濟圈的綜合交通優勢度與科技創新產業集聚度呈梯度下降式分布;構建多元化的交通網絡系統可有效促進區域多式聯運,政府支持率是區域科技創新產業規模和產出的直接影響因素;交通優勢度與科技創新產業存在明顯的正向影響關系,航空運輸對科技創新產業的影響最顯著;交通建設與科技產業的發展相互促進,交通發展吸引科技創新產業集聚,科技創新產業發展促使交通延伸,二者發展一致,達到高度協調時,產生空間溢出效應,帶動周圍地區社會經濟發展,形成區域一體化的協調發展空間格局。

關鍵詞:交通優勢度;科技創新產業;產業集聚度;耦合協調度

中圖分類號:[U-9];F512.7文獻標志碼:A文章編號:1672-0032(2024)02-0097-11

引用格式:黃玉娟,樊丹丹,姜勇,等.基于多源數據的綜合交通優勢度與科技創新產業的空間交互關系研究[J].山東交通學院學報,2024,32(2):97-107.

HUANG Yujuan, FAN Dandan, JIANG Yong, et al. Spatial interaction between comprehensive transportation advantage andscience and technology innovation industry based on multi-source data[J].Journal of Shandong Jiaotong University,2024,32(2):97-107.

0?引言

區域發展需求驅動交通互聯互通,科技進步鞏固交通根基,交通與科技協調發展是區域經濟蓬勃發展的有效保障[1]。產業集聚可提升資源配置效率,促使區域交通系統與經濟協同聚集、高質量發展,交通優勢度是衡量區域交通設施外部環境與內部特性的集成性指標,產業集聚度是描述地區特定產業空間演變過程的核心方法[2-3]。山東作為第一批交通強國建設試點地區之一,通過交通優勢吸引高新技術產業集聚、企業資源集中,通過科技創新產業促進交通發展,探討山東省交通網絡與科技產業的發展關系具有重要的現實意義。

交通優勢度研究主要集中在3方面。一是通過交通優勢度測度模型分析區域交通發展水平和格局:金鳳君等[4]根據交通地理學理論,以交通網絡密度、交通干線影響度和區位優勢度為評價指標,建立區域交通優勢評價數理模型;王成新等[5]以交通網絡密度、交通干線等級、區位優勢度3個評價指標建立交通優勢度比較模型,分析山東省各縣(市)區的交通優勢差異;程佳佳等[6]以高速公路密度和鐵路網密度為測度指標,分析交通優勢度與自然、人口、經濟等要素的空間關系;黃曉燕等[7]采用交通網絡密度、鄰近度、通達性等指標,構建區域交通優勢度綜合評價模型,分析海南交通網絡的地域空間特征。二是交通優勢度與區域經濟的相關性分析:魏璐瑤等[8]分析鄉村地域功能轉型水平與經濟發展程度的時空耦合規律;陳舒婷等[9]研究發現我國陸路交通優勢度的總體經濟效應為顯著正效應;黃承鋒等[10]分析成渝雙城經濟圈交通優勢度的主要影響機制,認為地區生產總值是主要影響因素;鐘洋等[11]分析長江中游城市群交通優勢度發展水平,發現交通樞紐站點的建設水平與社會經濟發展的匹配性不強;唐永超等[12]發現黃河流域交通優勢度與經濟發展存在明顯的空間差異;余增濤等[13]發現區域交通優勢度與經濟發展差異受地理環境等因素影響。三是交通優勢度與相關經濟產業深層次的關聯性機制分析,主要包括交通優勢度與旅游業[14-16]、物流業[17]、城鄉發展[18]間的耦合協調性和空間異質性分析。

對科技創新產業集聚度的研究集中在測度方法、集聚能力與經濟模式的聯系及影響因素等。科技創新產業集聚度測度方法主要有赫芬達爾指數[19]、熵值法[20]、區位熵[21]等,多采用科技創新產業數據為衡量指標[22],科技創新產業的集聚程度對區域經濟發展有顯著正效應[23],主要受政府管控[24]、對外開放程度[25]及交通發展現狀等條件約束,與創新人才引進[26]、地方經濟發展[27]、科技金融發展水平[28-29]等相關。區域交通網絡優化有助于科技創新產業大量集聚和快速發展,科技進步推動交通運輸工具在速度、安全性、裝載量等方面大幅提升[30-31]。交通運輸系統的發展對區域經濟產業的發展有正向帶動作用,促使地區產業經濟協同發展,地區經濟產業的快速發展也有效改善交通運輸基礎設施建設,科技創新產業是區域創新發展的先進集體,有必要分析其對交通運輸業的影響機制。

針對交通優勢度定義、模型建立及相關經濟產業研究仍有部分不足:一是對交通基礎設施的評價模型僅從單一的路網密度、資本存量和影響系數等方面進行靜態描述,缺乏多元化的數據支撐;二是針對交通優勢度與經濟產業的關聯性分析僅側重于對傳統產業的耦合協調性、空間關聯性,缺乏對新型產業、高新技術產業的引證分析;三是交通優勢度與經濟產業效率和演變形式的耦合分析較多,缺乏交通優勢度對經濟產業集聚度和吸引力的論證。

本文通過全面、綜合、動態、多源的路網數據、站點密度、通行規模及客貨運輸等數據,構建綜合交通優勢度模型,基于政府支出、產業規模、創新產出3要素分析科技創新產業集聚度,劃分綜合交通優勢度與科技創新產業集聚度的耦合協調等級,采用ArcGIS、SPSS等軟件分析2020年山東省16個地級市的綜合交通優勢度與科技創新產業集聚度的耦合協調水平和空間分布態勢,采用穩健性回歸分析二者內部各相關要素協同發展的影響機制,從數據和空間層面闡述二者內部的影響因素和作用機制,為提高山東省交通運輸與科技創新產業發展水平提出相關建議。

1?研究數據與方法

1.1?數據來源

通過山東省地理信息公共服務平臺獲取2020年山東省16個地級市的高速公路收費站和服務區數、鐵路站點數等,通過高德地圖獲取鐵路交通干線里程,通過全國列車時刻表在線查詢平臺整理日停靠高鐵車次數,通過文獻[32]獲取航空飛機起降架次和航空貨運吞吐量,通過山東省港口集團有限公司官網獲取港口泊位數,其余數據來自文獻[33]。

1.2?綜合交通優勢度

交通基礎設施是有點、線、面特征的網絡型設施架構,通過局部優化交通樞紐要素比例完善整體交通基礎設施條件。在經濟區域內,隨交通節點的增多和優化,交通基礎設施的網絡結構更完善,網絡中任意2點間交通線路的改善或新建都能影響交通線路輻射的腹地范圍,影響交通網絡中其他線路走向,間接影響本地區其他產業的發展趨勢。

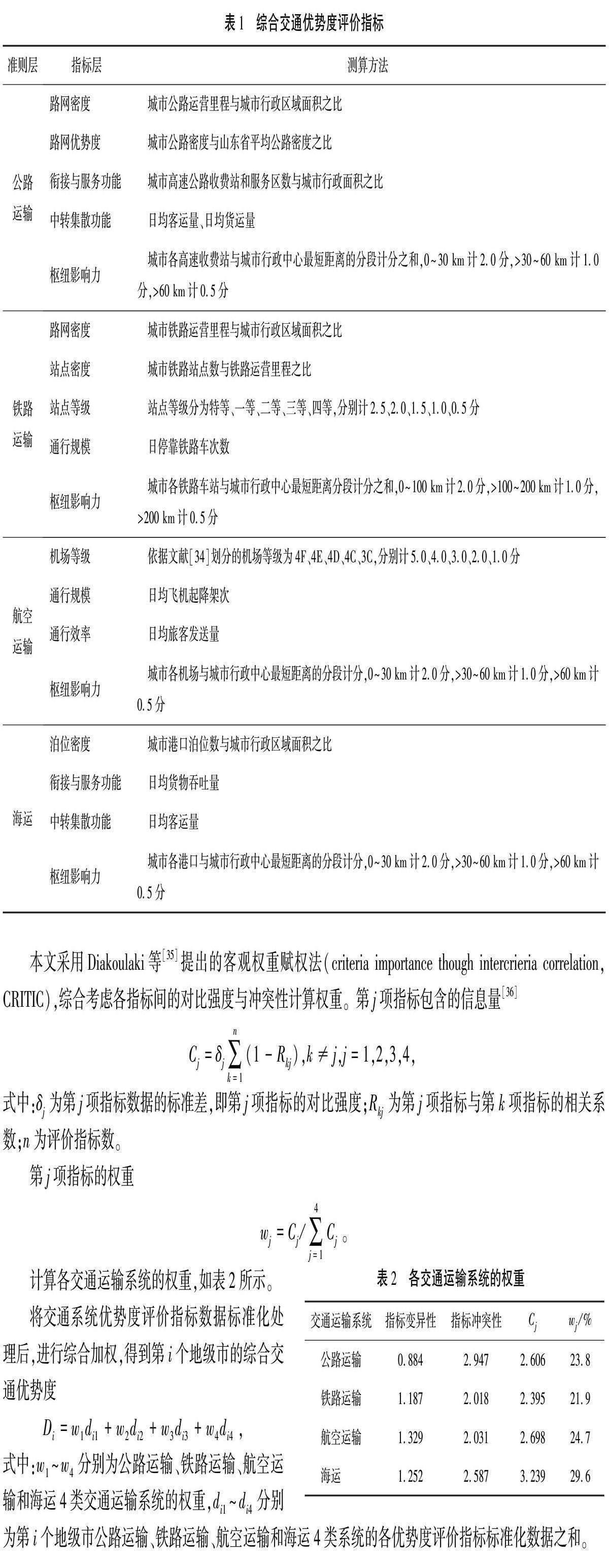

本文基于文獻[20]的快速交通優勢度評價模型,選取山東省公路運輸、鐵路運輸、航空運輸、海運4類交通運輸系統作為綜合交通優勢度評價對象。綜合交通優勢度的評價指標如表1所示。

本文采用Diakoulaki等[35]提出的客觀權重賦權法(criteria importance though intercrieria correlation,CRITIC),綜合考慮各指標間的對比強度與沖突性計算權重。第j項指標包含的信息量[36]

Cj=δj∑nk=1(1-Rkj),k≠j,j=1,2,3,4,

式中:δj為第j項指標數據的標準差,即第j項指標的對比強度;Rkj為第j項指標與第k項指標的相關系數;n為評價指標數。

第j項指標的權重

wj=Cj/∑4j=1Cj。

計算各交通運輸系統的權重,如表2所示。

將交通系統優勢度評價指標數據標準化處理后,進行綜合加權,得到第i個地級市的綜合交通優勢度

Di=w1di1+w2di2+w3di3+w4di4,

式中:w1~w4分別為公路運輸、鐵路運輸、航空運輸和海運4類交通運輸系統的權重,di1~di4分別為第i個地級市公路運輸、鐵路運輸、航空運輸和海運4類系統的各優勢度評價指標標準化數據之和。

1.3?科技創新產業集聚度

暢通便捷的交通促使區域經濟產業大量涌入和溢出,匯集和容納科研工作體系,區域高新科技力量支持傳統交通升級為智慧交通,提高交通運輸效率、減少擁堵和排放、保障交通安全和便利出行。結合政府支出、產業規模、創新產出3方面因素,建立山東省16個地級市科技創新產業集聚度模型,衡量科技創新產業的市場支配能力,各級指標如圖1所示。

第i個地級市的科技創新產業集聚度

CR,i=∑rj=1xijxj,

式中:xij為第i個地級市第j項指標數據,xj為山東省科技創新產業第j項指標數據,r為科技創新產業集聚度評價指標數。

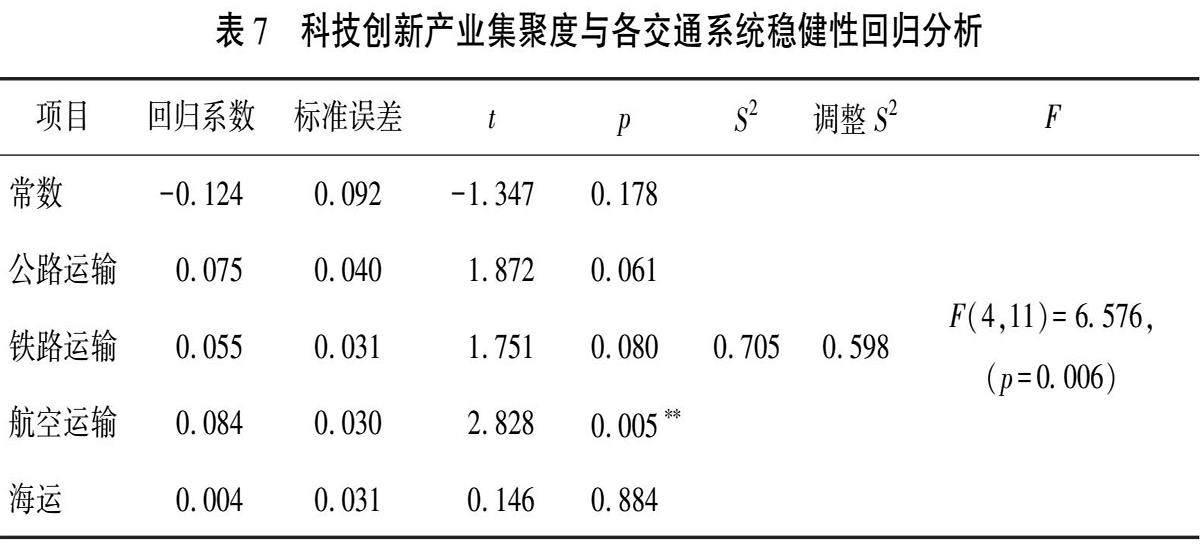

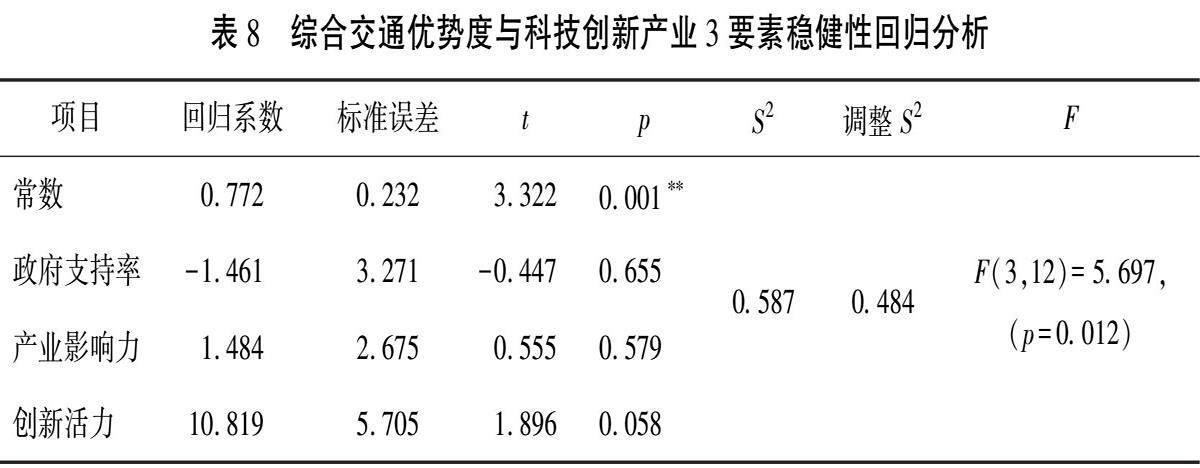

0 1.4?耦合協調度 耦合度反映2個或2個以上系統間的擬合程度。第i個地級市的綜合交通優勢度與科技創新產業間的耦合度 Ci=2DiCR,i/(Di+CR,i)2。 耦合協調度表示2個或2個以上系統間因相互作用而彼此影響的程度,反映系統間相互促進發展的良性互動水平[37]。構建耦合協調度模型,研究山東省16個地級市的綜合交通優勢度與科技創新產業間的聯系強度和作用機制,探究二者間的整體水平和協同效應。計算第i個地級市綜合交通優勢度與科技創新產業間的耦合協調度 Gi=CiTi, 式中:Ti為第i個地級市的綜合交通優勢度與科技創新產業集聚度的綜合協調指數,Ti=αDi+βCR,i,其中,α為綜合交通優勢度權重,β為科技創新產業集聚度權重,α+β=1,由CRITIC法計算得:α=0.769,β=0.231。 1.5?相關性回歸分析 從空間角度對綜合交通優勢度和科技創新產業的發展格局進行一致性分析,若二者發展格局有協調效應,說明交通發展推動科技創新行業的興盛,但不同的交通運輸系統對科技創新產業的作用力不同,即各種交通運輸方式與科技創新產業的相關性有差異,辯證分析二者間的相互作用程度,因地制宜促進資源合理分配和調度。本文將公路運輸、鐵路運輸、航空運輸、海運分別作為影響科技創新集聚度的自變量,采用穩健性回歸分析不同交通方式對科技創新產業的貢獻值和影響力[38]。 2?結果分析 2.1?計算結果 計算2020年山東16個地級市的綜合交通優勢度Di、科技創新產業集聚度CR,i、耦合度Ci、綜合協調指數Ti、耦合協調度Gi,確定耦合協調等級Ri及耦合協調程度,結果如表3所示。 根據地理位置將山東省劃分為3個經濟圈:以省會濟南為代表的省會經濟圈、以青島為主的膠東經濟圈和以臨沂為龍頭的魯南經濟圈。根據表3,計算山東省膠東經濟圈、省會經濟圈、魯南經濟圈的平均交通優勢度分別為2.278、1.256、1.348,平均產業集聚度分別為0.403、0.265、0.185,平均耦合協調度分別為0.677、0.475、0.444。 2.2?綜合交通優勢度分析 2020年山東省16個地級市公路運輸、鐵路運輸、航空運輸、海運4類交通運輸系統的占比及其交通優勢度如表4所示。 由表3、4可知:1)2020年山東省16個地級市的平均綜合交通優勢度為1.598,青島、濟南、煙臺、日照、濰坊和濟寧6個地級市的綜合交通優勢度均大于平均值。2)青島的綜合交通優勢度大于3.000,4類交通運輸系統內部發展要素優越且協調水平較高。3)濟南、煙臺、日照的綜合交通優勢度為>2.000~3.000,濟南的主要運輸方式為公路運輸、鐵路運輸和航空運輸,各交通系統占比均衡,鐵路運輸為最優交通運輸方式,促進區域鐵路運輸發展可有效優化交通網絡;煙臺和日照綜合發展4類交通運輸系統,但航空運輸、公路運輸的交通優勢度和內部交通運輸體系的協調性不及青島。4)濰坊、濟寧、臨沂、威海、德州、淄博的綜合交通優勢度為>1.000~2.000,濰坊、濟寧和臨沂的主要運輸方式為公路運輸、鐵路運輸和航空運輸,運輸系統內部發展均衡性和鐵路運輸發展不及濟南和濰坊;威海綜合發展4類交通運輸系統,由于交通系統內部發展均衡性較差,公路運輸、鐵路運輸、航空運輸、海運的交通優勢度較小;德州、淄博的主要運輸方式為公路運輸和鐵路運輸,缺乏多式聯運運輸體系是其綜合交通優勢度較小的主要原因。5)其余地級市的綜合交通優勢度小于1.000,交通運輸系統發展不均勻導致綜合交通優勢度小。 交通運輸發展不僅依賴多元化的交通系統,還需內部交通系統均衡協調、可持續發展,區域交通運輸方式越全面,發展越均衡,其綜合交通優勢度越高,鐵路運輸是促進區域交通互聯互通、優化格局的主導因素。為有效提升區域綜合交通優勢度,一是構建多元化的交通運輸網絡體系,促進區域間運輸網絡互聯互通和多式聯運;二是組織協調各交通方式同步可持續發展;三是夯實鐵路運輸和公路運輸體系的基礎設施建設,積極發展航空和水路運輸體系,因地制宜打造多元化區域交通運輸網絡。 2.3?科技創新產業集聚度分析 2020年山東省16個地級市科技創新產業集聚度不同評價指標得分及占總分的比例如表5所示。 由表3、5可知:1)2020年山東省16個地級市的平均科技創新產業集聚度為0.288,青島、濟南、濰坊、煙臺和濟寧5個地級市的科技創新產業集聚度大于平均值;青島和濟南的科技創新產業集聚度大于0.500,是山東省科技創新產業核心發展城市,科學技術財政支持力度較高,產業影響力和創新活力發展勢頭良好;濰坊、煙臺和濟寧的科技創新產業集聚度為>0.300~0.500,濰坊、煙臺的政府支持率均不低于0.100,產業影響力和創新活力不及濟南和青島。2)淄博、濱州和臨沂的科技創新產業集聚度為>0.200~0.300,政府支持率不占優勢,但產業影響力較大,主要表現在科技創新研究機構和人員占比較大,在低政府支持率和高產業影響力的不平衡分布狀態下,區域科技創新活力欠佳。3)聊城、德州、威海、泰安、日照、菏澤和東營的科技創新產業集聚度為>0.100~0.200,聊城和泰安的政府支持率較小,但由于良好的產業影響力表現出較高的科技創新活力,說明企業的科技創新研究機構對區域科技創新產業集聚度有一定的正面效應。4)棗莊的科技創新產業集聚度小于0.100,在創新活力相對均衡的狀態下,政府支持率和產業影響力不占優勢。 政府高度支持下,區域科技創新產業的影響力和創新活力提高,說明科技創新產業的凝聚力需大量的財政資金,擴大科技創新產業影響力,吸引人才、資源、技術涌入,激發科技創新產業活力,提高科技創新產業的集聚度,在人才、資源、技術集聚過程中,需區域交通運輸網絡系統高度配合。 2.4?耦合協調水平分析 2020年山東省16個地級市的綜合交通優勢度和科技創新產業集聚度的擬合曲線如圖2所示。由圖2可知:區域交通與科技創新產業發展正相關,交通網絡系統的發達程度間接決定科技創新產業的發展方向和集聚水平,有青島、濟南等5個地級市為高高聚集狀態,聊城、泰安等10個地級市為低低聚集狀態,日照呈綜合交通優勢度高、科技創新產業集聚度低的高低聚集狀態,科技創新缺乏活力,創新成果較少。 2020年山東省16個地級市的綜合交通優勢度與科技創新產業的耦合協調關系如圖3所示。由圖3和表3可知:1)青島和濟南的綜合交通優勢度和科技創新產業優質協調,耦合協調度分別為0.995、0.926,區域交通與科技創新產業間有極高的耦合性和協同性。2)煙臺為良好協調城市,耦合協調度為0.819。3)濰坊為中級協調城市,耦合協調度為0.732,區域交通與科技創新產業間有較高的耦合性,但二者的協同性較差。4)濟寧為初級協調城市,耦合協調度為0.641。5)臨沂、日照、淄博和威海為勉強協調城市,耦合協調度分別為0.571、0.550、0.520、0.505,表現為耦合性較高,協同性較低。6)其余地級市的耦合協調度小于0.500,即綜合交通優勢度與科技創新產業為失調狀態,二者缺乏協同性。對比交通優勢度和科技創新產業集聚度分布點與趨勢線可知,煙臺交通優勢度較大、科技創新產業集聚度較小,濰坊交通優勢度和科技創新產業集聚度的分布點與趨勢線吻合,交通優勢度越大,隨科技創新產業集聚度的增大,二者更協調,說明優化區域交通,可有效促進科技創新產業的發展。 交通優勢度在科技創新產業耦合協調性分析中占主導地位,且交通運輸與科技創新產業間為互相制約的正向關系,科技產業的高度集聚促使交通運輸空間溢出和輻射,最終二者趨于交通科技產業區域空間協調發展。科技創新產業對城市交通和城市屬性有較強的依賴性,交通發達城市、中心城市和規模較大城市有較強的科技產業鏈,各地級市應借助區域交通網絡優勢,合理帶動科技創新產業的發展,加強區域間人才、技術流動。由16個地級市的耦合協調等級可知:交通的發展先于科技創新產業的發展,交通是產業經濟發展的基礎,產業是交通的動力,二者協調同步發展有利于區域經濟的高質量發展。 2.5?穩健性回歸分析 對2020年山東省綜合交通優勢度與科技創新產業集聚度及二者內部相關元素進行回歸分析,結果如表6~8所示。 注:t為相關系數,p為顯著性,S2為擬合優度,F為在顯著性水平下的臨界值,**代表5%的顯著性水平。 由表6可知:將科技創新產業集聚度作為自變量,交通優勢度作為因變量進行穩健回歸分析,產業集聚度的回歸系數為2.773(t=6.391,p=0.000<0.01),說明科技創新產業集聚度對交通優勢度有顯著的正向影響。 由表7可知:將公路運輸、鐵路運輸、航空運輸、海運作為自變量,產業集聚度作為因變量進行穩健回歸分析,公路運輸、鐵路運輸、航空運輸、海運的回歸系數分別為0.075(t=1.872,p=0.061>0.05)、0.055(t=1.751,p=0.080>0.05)、0.084(t=2.828,p=0.005<0.01)、0.004(t=0.146,p=0.884>0.05),航空運輸對產業集聚度有顯著的正向影響,但公路運輸、鐵路運輸、海運對產業集聚度沒有顯著影響。 由表8可知:將政府支持率、產業影響力、創新活力作為自變量,交通優勢度作為因變量進行穩健回歸分析,政府支持率、產業影響力、創新活力的回歸系數分別為-1.461(t=-0.447,p=0.655>0.05)、1.484(t=0.555,p=0.579>0.05)、10.819(t=1.896,p=0.058>0.05),3個要素對交通優勢度均無顯著影響。 交通方式對科技創新產業的影響關系由大到小依次為航空運輸、鐵路運輸、公路運輸、海運,說明航空運輸是備受青睞的運輸方式,舒適度較高;高速鐵路的運行安全性、舒適性及運輸效率較高;公路運輸是促進科技產業集聚發展的主要運輸體系,可實現點對點運輸,受時間、天氣等影響較小,私密性和可操作性較強。科技創新產業對綜合交通優勢度的影響從大到小依次為創新活力、產業影響力、政府支持率,山東省目前處于科技產業投入初級階段,未形成全方位多角度的產業規模,未對山東省綜合運輸產生明顯的宏觀影響。 2.6?空間分布格局 地理環境是導致區域差異性發展的主要因素之一,采用軟件Arc GIS10.2對2020年山東省16個地級市的綜合交通優勢度和科技創新產業集聚度的空間分布規律進行可視化分析。結果表明:2020年山東省綜合交通優勢度、科技創新產業集聚度及二者間的耦合協調水平在空間上均呈以青島、濟南雙核心的散射狀發展格局,沿海以青島為核心逐漸向內陸遞減,內陸以濟南為核心向四周遞減,交通運輸領先科技創新產業的發展。交通運輸與科技創新產業的發展格局在空間層面有協同效應,二者相輔相成,相互促進,區域交通基礎設施發展促使產業經濟聚集與發展,地區經濟產業的蓬勃發展反作用于區域交通,為地區交通建設和延伸注入動力,科技創新產業作為產業經濟的核心部分,滯后于區域交通發展,并依賴區域交通發展,交通發展吸引科技產業集聚,科技產業集聚帶動交通建設和聯系,交通運輸與科技產業相互促進,互為因果。 3個經濟圈的平均交通優勢度、科技創新產業集聚度及二者的耦合協調度呈階梯型網格化發展格局。膠東經濟圈的交通運輸發展主要依靠優越的地理環境和雄厚的經濟基礎,有海運和面向國際的航空運輸系統,其中青島、煙臺在發展自身交通運輸系統的基礎上,通過交通、經濟互聯互通帶動周圍地市協調同步發展;科技創新產業以青島為核心高度集聚發展,向煙臺和濰坊輻射,二者均有不同程度的空間溢出效應。省會經濟圈以濟南為核心,依靠強勁的政策資源導向,交通基礎設施網絡四通八達,科技創新產業集聚,二者均有不同程度的空間吸附效應,是山東內陸城市交通系統和產業發展的聯系紐帶和資源匯集中心。魯南經濟圈地處山東西南部,交通運輸和科技創新產業發展相對落后,但交通運輸系統空間發展較均衡,濟寧、臨沂為交通建設核心城市,科技創新產業集聚度不突出,目前正處于大力發展交通,引進人力、資源,發展實體經濟階段。 3?結論與建議 以2020年山東省16個地級市的綜合交通優勢度與科技創新產業集聚度為例,通過全面、綜合、動態、多源的路網數據、站點密度、通行規模及客貨運輸等交通數據構建綜合交通優勢度模型,通過科技創新投入、規模、產出3要素構建科技創新產業集聚度模型,分析綜合交通優勢度與科技創新產業集聚度的空間分布格局和內部各要素的發展態勢,基于CRITIC修正的耦合協調模型測度二者的耦合協調水平,采用穩健性回歸模型分析二者內部各要素的相互應影響機制,得出以下結論:1)區域綜合交通優勢度取決于交通運輸系統的全面性和均衡性,交通運輸系統發展越全面,公路運輸、鐵路運輸、航空運輸、海運占比越均衡,交通優勢度越大;2)政府支出、產業規模、創新產出3要素均衡發展有助于集聚區域科技創新產業,政府支持率通過影響科技創新產業規模和創新產出間接決定區域科技創新產業集聚度,企業內部的科技創新投入力度是區域科技創新活力的關鍵影響因素;3)交通與科技相輔相成,互為因果,交通激發科技創新產業的活力,科技助推交通網絡的延伸,且二者的耦合協調性以交通為主導因素,即區域交通的發展格局和方向間接決定區域科技創新產業的發展速度,大力扶持區域科技創新產業,對交通運輸的基礎設施建設起加速作用,使交通向智能化、高速化、現代化方向發展;4)山東省綜合交通、科技創新產業發展存在較大的空間差異,以青島、濟南為雙核心發展格局,目前濟南處于吸引周邊地市的資源集中力量發展交通、經濟的初級階段,青島處于通過自身優勢影響、輻射周邊地區的交通、經濟產業等發展的中級階段,3個經濟圈的交通運輸和科技創新產業均呈明顯的階梯型網格化發展格局。 對交通運輸與科技創新產業發展提出以下建議:1)山東省區域綜合交通、科技創新產業發展存在較大的空間差異,未來山東省的發展方向在強化青島、濟南核心發展城市的同時,應加大人力資源、技術知識和產業分布由高水平地區向低水平地區流動,以交通為首的產業應逐漸削弱中心城市的聚集效應,適應城市發展的去中心化趨勢,提高山東省地區協調發展水平,打造經濟圈協同化、一體化發展的多中心網絡化發展格局。2)根據地區政治、經濟、地理特征和空間分布特征的差異化,因地制宜合理規劃交通網絡時空布局和創新激勵政策,打造多種交通運輸方式互聯互通、協調發展,激活區域創新動力無限發展,吸引創新資源不斷聚集,筑牢城市間的交通橋梁,縮小創新集聚差異,打造城市交通網絡和創新產業多中心網絡化的空間格局。3)為促進地區經濟產業的快速發展,一方面,夯實城市間的交通基礎設施建設,完善城市間交通網絡建設,縮短城市時空距離,強化區域綜合交通聯系紐帶;另一方面,提升城市內部的科技創新要素豐裕度,加大科技產業的研發投入水平,有效利用城市空間溢出效應和空間地理特征,帶動地理鄰近城市轉變為新的科技創新極核城市,形成地區交通經濟協調創新的新發展格局。 參考文獻: [1]?盧召艷,黎紅梅,魏曉,等.城市群核心區域科技創新潛力評價及影響因素:以長株潭城市群核心區為例[J].經濟地理,2022,42(4):141-149. [2]?楊建坤,尤興明.交通優勢度評價與區域經濟發展研究綜述[J].綜合運輸,2021,43(8):26-31. [3]?趙星,王林輝.中國城市創新集聚空間演化特征及影響因素研究[J].經濟學家,2020(9):75-84. [4]?金鳳君,王成金,李秀偉.中國區域交通優勢的甄別方法及應用分析[J].地理學報,2008(8):787-798. [5]?王成新,王格芳,劉瑞超,等.區域交通優勢度評價模型的建立與實證:以山東省為例[J].人文地理,2010,25(1):73-76. [6]?程佳佳,王成金,劉衛東.西北地區交通優勢度格局及空間分異[J].地球科學進展,2016,31(2),192-205. [7]?黃曉燕,曹小曙,李濤.海南省區域交通優勢度與經濟發展關系[J].地理研究,2011,30(6):985-999. [8]?魏璐瑤,陸玉麒,陳娛.江蘇省縣域鄉村地域功能轉型與經濟發展耦合協調的時空格局分析[J].世界地理研究,2023,32(4):72-83. [9]?陳舒婷,李裕瑞,潘瑋,等.中國縣域陸路交通優勢度格局演化及經濟效應[J].地理學報,2022,77(8):1937-1952. [10]?黃承鋒,李元龍,陳一銘.成渝地區雙城經濟圈交通優勢度時空演變格局及影響機制研究[J].西安理工大學學報,2021,37(4):478-487. [11]?鐘洋,林愛文,周志高.長江中游城市群交通優勢度與經濟發展水平互動關系研究[J].經濟問題探索,2019(5):82-88. [12]?唐永超,王成新,王瑞莉,等.黃河流域區域交通與經濟發展的空間關聯研究[J/OL].經濟地理.(2020-10-14)[2023-01-08].https://kns.cnki.net/kcms/detail/43.1126.k.20201014.1342.002.html. [13]?余增濤,韋素瓊,林澤楠.福建省交通優勢度與經濟水平協調發展研究[J].福建師范大學學報(自然科學版),2017,33(2): 79-87. [14]?劉安樂,楊承玥,魯芬,等.滇中城市群交通網絡與旅游業耦合發展研究[J].世界地理研究,2017,26(1):65-76. [15]?郭向陽,穆學青,明慶忠,等.旅游地快速交通優勢度與旅游流強度的空間耦合分析[J].地理研究,2019,38(5):1119-1135. [16]?郭向陽,穆學青,明慶忠,等.長江經濟帶快速交通系統對城市旅游生產率的影響效應分析[J].經濟地理,2021,41(12):213-222. [17]?李寶庫,陸翔.低碳約束下物流效率與交通優勢度耦合協調研究:以“一帶一路”國內26個節點城市為例[J].科技促進發展,2021,17(3):428-436. [18]?CUI X G, FANG C L, WANG Z B, et al. Spatial relationship of high-speed transportation construction and land-use efficiency and its mechanism: case study of Shandong Peninsula urban agglomeration[J].Journal of Geographical Sciences,2019,29:549-562. [19]?郭慶賓,楊婉蓉.湖北科技創新資源集聚能力的時空演變分析[J].統計與決策,2017(5):123-125. [20]?郭慶賓,駱康,劉承良.長江經濟帶城市群要素集聚能力差異的比較研究[J].地理科學進展,2020,39(4):542-552. [21]?傅為一,段宜嘉,熊曦.科技創新、產業集聚與新型城鎮化效率[J].經濟地理,2022,42(1):90-97. [22]?韋佳培.科技創新視角下商貿流通業集聚對綠色經濟發展的影響研究[J].商業經濟研究,2022(14):14-18. [23]?駱康,郭慶賓,劉耀彬.長江經濟帶科技創新資源集聚能力空間格局及網絡結構[J].長江流域資源與環境,2021,30(8):1783-1794. [24]?孫偉良,郭帥新.協同創新視閾下的國家高新區區域創新體系建設研究:以杭州高新區為例[J].西南金融,2022(10):3-18. [25]?CAINELLI G, MONTRESOR S, MARZETTI G V. Production and financial linkages in inter-firm networks:structural variety, risk-sharing and resilience[J].Journal of Evolutionary Economics,2012,22:711-734. [26]?董淑太.區域人才集聚對科技創新效率的影響研究[D].重慶:西南大學,2019. [27]?LI J M, DONG K Y, DONG X C. Green energy as a new determinant of green growth in China: the role of green technological innovation[J].Energy Economics,2022,114:106260. [28]?MANIGANDAN P, ALAM M S, ALAGIRISAMY K, et al. Realizing the sustainable development goals through technological innovation: juxtaposing the economic and environmental effects of financial development and energy use[J].Environmental Science and Pollution Research,2023,30:8239-8256. [29]?張芷若,谷國鋒.科技金融與科技創新耦合協調度的空間格局分析[J].經濟地理,2019,39(4):50-58. [30]?GRAHAMD J, GIBBONS S. Quantifying wider economic impacts of agglomeration for transport appraisal: existing evidence and future directions[J].Economics of Transportation,2019,19:100121. [31]?卞雪航,費文鵬,楊雪英,等.交通運輸科技創新驅動發展關鍵制約及發展策略研究[J].交通運輸研究,2019,5(4):55-63. [32]?中國民用航空局.2020年民航機場生產統計公報[EB/OL].(2021-04-09)[2023-01-20].http://www.caac.gov.cn/XXGK/XXGK/TJSJ/202104/t20210409_207119.html. [33]?山東省統計局,國家統計局山東調查總隊.山東統計年鑒2021[M].北京:中國統計出版社,2021. [34]?中國民用航空總局機場司.民用機場飛行區技術標準:MH5001—2021[S].北京:中國民航出版社有限公司,2021. [35]?DIAKOULAKI D, MAVROTAS G, PAPAYANNAKIS L. Determining objective weights in multiple criteria problems: the crltic method[J].Computers & Operations Research,1995,22(7):763-770. [36]?俞立平.客觀賦權法本質及在科技評價中的應用研究:以學術期刊為例[J].情報理論與實踐,2021,44(2):50-56. [37]?黃曉杏,譚吉玉,余達錦.我國旅游業-科技創新-交通運輸業耦合協調研究:基于八大經濟區的實證分析[J].科技與經濟,2021,34(4):96-100. [38]?姚宜斌,陶本藻,施闖.穩健回歸分析及其應用研究[J].大地測量與地球動力學,2002(2):16-19. Spatial interaction between comprehensive transportation advantage and science and technology innovation industry based on multi-source data HUANG Yujuan, FAN Dandan, JIANG Yong, ZHANG Weihua School of Transportation and Logistics Engineering, Shandong Jiaotong University, Jinan 250357,China Abstract:In order to analyze the coupling and coordination relationship between the comprehensive transportation advantage and the aggregation degree of the science and technology innovation industry in Shandong Province, based on multi-source data, the characteristics of transportation hubs, lines, and surfaces and comprehensive transportation capacity are sorted out, and a comprehensive transportation advantage model is constructed; based on the three elements of government expenditure, industrial scale, and innovation output, a aggregation degree of the science and technology innovation industry model is constructed to quantitatively analyze the spatial distribution pattern, coupling coordination level, and related influencing factors of the comprehensive transportation advantage and the aggregation degree of the science and technology innovation industry in 16 prefecture-level cities in Shandong Province. The results show that there is a significant spatial distribution difference in the comprehensive transportation advantage and the aggregation degree of the science and technology innovation industry among the prefecture-level cities in Shandong Province, displaying a scattered spatial development pattern with Qingdao-Jinan as the dual core; there is a clear spatial correlation in the coordination level of the two, with a significant aggregation pattern; the comprehensive transportation advantage and the aggregation degree of the science and technology innovation industry in the Jiaodong economic zone, the Provincial Capital economic zone, and the Southern Shandong economic zone show a gradient distribution; building a diversified transportation network system can effectively promote regional multimodal transport, with government support being a direct influencing factor on the scale and output of regional science and technology innovation industries; there is a clear positive relationship between transportation advantage and the science and technology innovation industry, with air transport having the most significant impact on the science and technology innovation industry; transportation construction and the development of the technology industry mutually promote each other, with transportation development attracting the aggregation of science and technology innovation industry, and the development of science and technology innovation industry promoting the extension of transportation, where both developments are consistent; when reaching a high level of coordination, spatial spillover effects are produced, driving the socio-economic development of surrounding areas and forming a coordinated development spatial pattern of regional integration. Keywords:transportation advantage; science and technology innovation industry; industrial aggregation degree; coupling coordination degree (責任編輯:趙玉真) 收稿日期:2023-03-13 基金項目:山東省社會科學規劃研究項目(22BLYJ13) 第一作者簡介:黃玉娟(1978—),女,濟南人,教授,理學博士,主要研究方向為數理統計和交通大數據,E-mail:yujuanh518@163.com。 DOI:10.3969/j.issn.1672-0032.2024.02.014