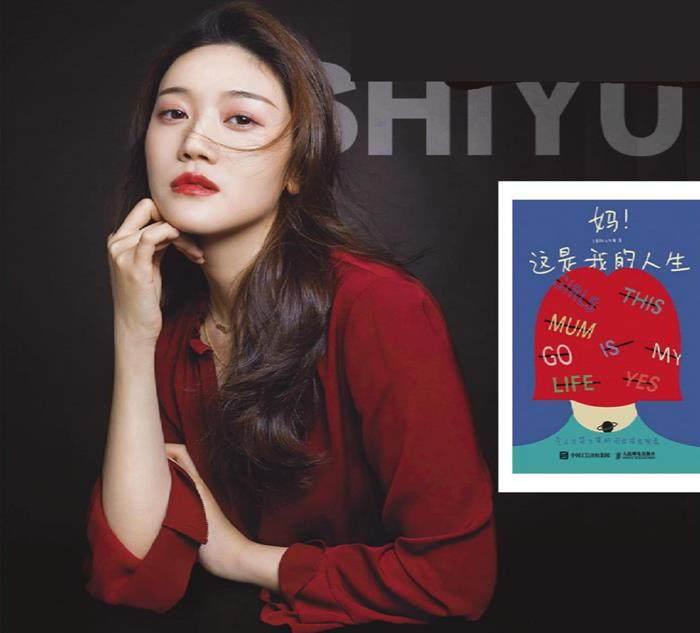

媽!這是我的人生

張丹 顧詩靜

在策劃“親子溝通”專題的時候,偶然翻到了王食欲的《媽,這是我的人生》,標題有很多種理解方式,可能是一種強調,是一種邊界的明確,也有可能是平靜的表達。無論是哪種語境,這句話都明顯是在和母親溝通。抱著好奇與探索,我們走進了王食欲的生活,其間更令人驚喜的是,這本書是她和母親各執筆一章,書寫種種過往。從中,我們不僅看到了一個被學習成績、教育環境裹挾著往前走的孩子,更看到了一位母親的形象:深愛但憂慮,深謀但無助。現在,我們常常把原生家庭的無力與憤恨擺到談論區域之內,但大多數時候我們都忘了自己的能力,在任何時候,我們都可以成為有力量的人,提取愛的能量,勇敢做自己。

中=《中學生天地》

王=王食欲(作者、自媒體人,出版《媽!這是我的人生》《我在美國做交換生》《妻子是制片人》《生活沒有太多眼前的茍且》《潛龍在野:北宋末年大瘟疫》,曾拍攝塵肺病紀錄片《不能呼吸的痛》)

中:《媽!這是我的人生》與您之前被熟知的創作主題不同,您是在什么契機下創作這本書的?

王:2021年春天,我在《Vista看天下》雜志上發表了一篇《北京第一代“雞娃”自述:雞了20年,還是歸于平凡》,這篇文章同時發表在公眾號“Vista成長實驗室”上,2天內閱讀量便突破了10萬次。后來,有出版社聯系我,想更詳細地了解其中的故事,提出想請我和媽媽一塊寫書。很多家長其實都想看看別人是怎么“雞娃”的,但我想的是讓“雞娃”的家長看到自己的孩子正在想什么,他們的心情又是怎樣的,從而搭建起父母和孩子之間溝通的橋梁。

中:您的媽媽雖然很支持您,但還是做了很多違背您意愿的事情,比如取消了古箏、繪畫的培訓,不同意休學寫作,停了藝考的補習等,您認為她是強勢的媽媽嗎?對她當時的決定您有什么感受?

王:大多數時候,我能理解媽媽的選擇,所以她也算不上強勢。所有的補習班、培訓課,費用高昂,而我媽又掌控著經濟大權,所以她能掌握主動權。但如果我主動要報補習班,自己選擇更好的老師,她都是支持的。高三的時候,我突然決定要去北京電影學院,要去上藝考培訓班,一開始媽媽也給我付了培訓費,但后來她又不樂意了,我也覺得自己已經被“師父領進門”了,所以我選擇以自學為主。父母的強勢一般都在一些小事上,無傷大雅,大多數時候我會堅持自己的選擇,他們不支持,但也不會阻撓。

中:據說您在讀初中的時候曾有休學寫作的打算,最后是被您的媽媽阻撓了嗎?

王:我覺得父母的判斷很多時候并不準確。通常我會告訴他們我應該朝這個方向發展,然后他們幫我實現。初中計劃休學寫作但是沒成功,這也算是我和媽媽幾乎沒有矛盾的相處里,一次比較大的爭吵。當時我想休學寫網絡小說,是因為看到這個領域挺有潛力的,但父母不同意,便在當時選擇了放棄。讀本科的時候,我依然覺得當初應該選擇寫作。這種后悔更多是出于專業的考量,并非情緒上的后悔。如果當時選擇寫作,我可能更早地踏入這個行業,抓住了發展的最好時機,或許我的起點會有所不同。而且我認為即使我休學一年,依然能夠考上四中,所以這個決定讓我一直有點遺憾。但是,這個決定沒有最終實現,也不能歸因于年紀小。主要原因在于我對自己的目標不夠明確,有些猶豫不決。我是在進了北京市第四中學后,和校外導師如北京電影學院的老師見面交流后才逐漸有了清晰的職業方向。

中:您進入北京電影學院后,對自己人生的未來規劃很清晰,您具體是怎么做到的?

王:北京四中為我提供了很好的生涯教育支持,安排了很多與不同學長學姐見面的機會,這讓我有機會了解不同的職業,更加深入地看見世界的豐富。我更擅長在實踐中成長,當我進入電影學院時,學院幾乎配備了各類專業的設備。在職場上,這也得到了體現:其他傳媒專業的學生很少進入電影行業,也很少參與一線拍攝工作。雖然有些人可能在光線傳媒或萬達等公司工作,但這些工作相對邊緣。因此,從各個方面考慮,我當時想得非常清楚,我要去拍攝,要成為一名一線的創作者,而不是坐在辦公室里擔任制片人、編劇或策劃。當我清楚我想要什么之后,就算父母不理解也阻攔不了我了。

中:在這樣對您有高期待、偶爾意見不一致的家庭里,您有沒有獲得足夠的安全感?是否有過被父母放棄的擔憂?

王:我覺得我的安全感更多來自自己。對我而言,并不存在擔心父母放棄我的問題,相反,我更擔心的是我是否會在面臨困境時放棄我的父母。父母畢竟有他們自己的人生和局限性,比如我創業需要的資金量很大,他們的工資和退休金無法負擔,我也不會要求父母在物質上為我兜底。

中:您從擇補習班、擇校到擇業,整個過程都體現了很強的自主性,在您的成長經歷中,您的內驅力來自哪里呢?

王:我的內驅力來自外部環境。在我經歷小升初的挫折之后,我深刻地感受到北京升學競爭的嚴酷。在這樣的現實面前,無論是家長還是孩子,一旦任何一方準備不足,就可能導致孩子失去繼續學習的機會,這樣的付出與努力便成了徒勞。因此,我開始深入思考如何搞懂擇校的復雜門道。相較之下,中考的公平性要高得多,一份考卷就能決定一切。我期望在考卷面前就能握有一個可靠的入學機會,從而不必依賴父母參與這場競爭。在我就讀的中學,學校的資源分配存在很大的差距,甚至中學的操場還沒有我小學的大,這種巨大的反差感實際上成為一種推動我前進的內驅力。身處北京這樣的環境,必須自我激勵。有些家庭可能會提前給孩子施加壓力,父母也盡了最大的努力,但如果你自己都不努力,就更不用期待其他結果。因為無論考試結果如何,都將是你自己的選擇。

中:您在個人成長和職業方向的選擇上,會考慮父母的意見嗎?受您的原生家庭影響大嗎?

王:原生家庭對我的職業影響不大,在生活和工作中遇到的人和事情對我的影響更大。創業和旅行時結識的人、吃過的苦,對我的人格塑造更為重要。家庭反而對我的職業選擇沒有太大幫助。小升初的失敗,讓我看到了父母能力的局限性,他們沒有辦法成為載我過河的船,所以我自己要成為這條船。北京四中提供了很好的生涯教育,隨后,我在北京電影學院的學習讓我成熟起來。

中:您在文章中提到“再怎么‘雞都成了一個普通人”,最初我對這樣的措辭感到困惑,因為在我看來,成為一個普通人并不是一件壞事。為什么您認為這是一件負面的事情呢?

王:與“普通”相對應的一般是“了不起”。而我對“了不起”的定義相對簡單,就是那些愿意幫助他人的人。無論是志愿者、醫生,還是某個領域的普通員工,只要他們心懷慈悲,能夠幫助別人,他們都是了不起的人。我在北京四中被教導:我們所接受的教育受到了資源傾斜,因此我們應當更多地回饋社會。但后來我發現,我無法做到這一點,我甚至覺得社會也無力自救。我曾想去幫助他人,但發現自己的力量微不足道。我去非洲做義工的時候,參與了一個艾滋病項目,好不容易幫助一位老太太開了一個炸土豆攤,讓她能夠自食其力,但在我離開非洲后不久,她就因感冒去世,所有的努力都白費了。那種無力感讓我覺得我沒那么了不起,我就是一個非常普通的人。

中:如果學校提供的生涯規劃條件有限,個人的家境也很一般,如何拓展自己的職業規劃認知呢?

王:其實家長可以引導孩子一同探索網絡上不同的人生方向,我們自己也可以。舉個例子,在出版行業工作的家庭,平時接觸到的人可能也是從事出版的。如果對天體物理萌發了興趣,可能很難立刻找到清華大學天體物理系的畢業生與其交流,但可以通過網絡社交平臺找到正在學習該專業的學生,了解他們的日常學習生活,也可以咨詢學業規劃老師,了解如果想學這個專業應該報考哪所學校。我們可以充分利用這些資源,去了解和接觸更廣闊的世界。