巧用“科學書屋”踐行深度學習

王金釵

摘 ? 要:通過挖掘教材資源,巧用科學書屋,在大單元理念下設置“嫦娥工程”單元活動,以任務驅動的方式進行拓展教學,踐行深度學習,探索提升學生的學科素養的有效途徑。

關鍵詞:科學書屋;教材處理;探月情境;關鍵能力;素養提升

2019年新修訂的魯科版教材中,設置了非常多“拓展一步”“科學書屋”“物理聊吧”等欄目,大大豐富了學習的內容,擴大了學生的知識面。筆者認為要大力挖掘教材資源,在大單元理念下設置單元活動,以任務驅動的方式進行拓展教學,既能激發學生的興趣又能達到深度學習目的,真正提升學生的學科素養[ 1 ]。而且可以更好地適應新高考試題的情境新、梯度好、能力高的特點。本文以必修二第四章“萬有引力定律及航天”的一處“科學書屋”為例,闡述大單元任務驅動下的情境拓展教學,探索培養學生能力的有效途徑。

1 ?教材“科學書屋”展示與分析

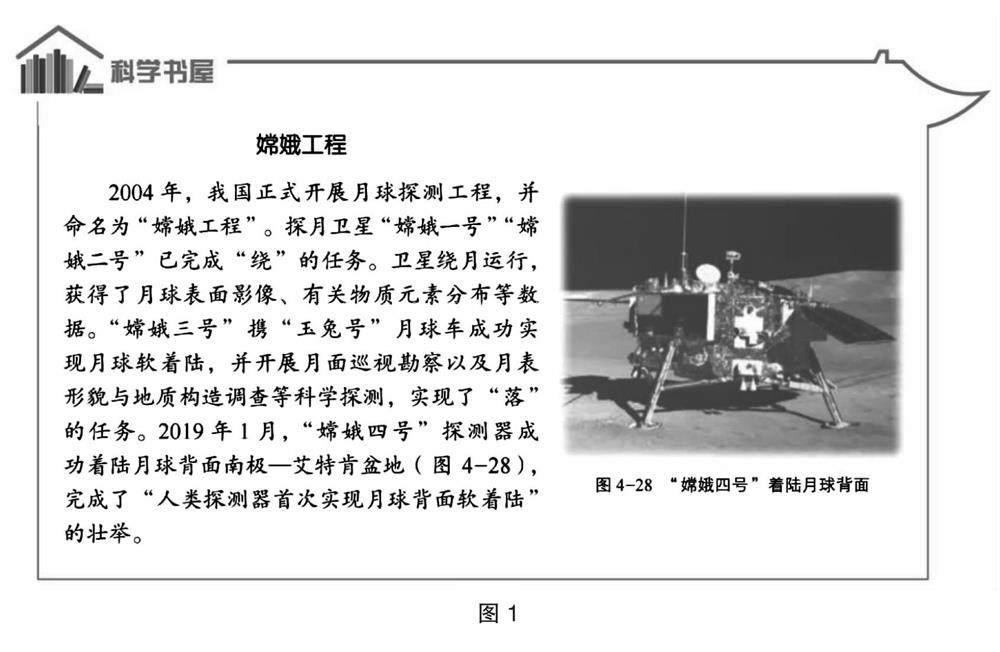

如圖1所示,這是教材第四章范圍內出現的第5處展示“科學書屋”,關于月球探測的“嫦娥工程”情況介紹,大致介紹了“嫦娥一號”到“嫦娥四號”的發射情況。看似教材中的輕描淡寫,實則是編輯的精心設計,此處恰恰與《普通高中物理課程標準》(以下簡稱《標準》)的理念符合。《標準》要求我們不但要掌握規律,而且在活動建議中特地指出:觀看有關人造地球衛星、神舟飛船、空間站的錄像片,與同學交流觀后感。收集航天事業發展的歷史和背景資料,寫出調查報告[ 2 ]。

另外主編在教材后記部分也闡述了編排教材這塊資源的目的:教材本身注重通過“科學書屋”“物理聊吧”等欄目培養學生的學習興趣、人文情懷,及節能環保的科學態度與社會責任感[ 3 ]。

可見教材此處內容還是非常重要的,既可以了解我國航天事業的發展情況,也可以通過中國的探月工程增強我們的民族自豪感,滲透科技強國的理念,落實科學態度和責任感的培養。

2 ?設置拓展單元活動,逐步深化理解并運用萬有引力定律

筆者進一步拓展開發資源,讓學生深入了解我國的探月工程,運用所學的萬有引力定律的物理概念和物理規律,推導論證嫦娥工程中的幾個關鍵點。我國航天科技工作者經過10年的研究與論證,確定了“繞”“落”“回”3個階段的探月工程。從嫦娥一號開始探測到嫦娥五號取樣返回,其中蘊含著諸多技術難點,逐步被科技工作者克服。我們從這個歷程中也能窺探到物理知識在科技上重要運用,體會航天科技工作者的艱辛,樹立為科技強國做貢獻的決心。

2.1 ?結合嫦娥一號理解發射速度與變軌問題

“嫦娥一號”衛星發射整個發射過程示意圖如圖2所示,需要經多次變軌,最終被月球引力捕獲成為繞月衛星。針對這個過程,可以設置如表1所示問題,深入展開學習討論,培養思維能力。

點評:衛星變軌問題一直都是教學的重難點,其中涉及到變軌的速度、周期、加速、能量等知識,學生容易混亂。通過嫦娥一號實際情境,以科技工作的視覺去研究克服困難,學起來就比較輕松,寓教于樂。

2.2 ?結合嫦娥一號計算月球的質量和密度的問題

萬有引力定律的應用中,教材單獨設置一板塊強化天體的質量的計算,并舉例示范。可以借助“嫦娥一號”探月衛星的情境,設置試題計算月球的質量和密度,考查學生的建模能力與推導論證能力,將教材的重點轉化到應用上,從解題到解決問題進階。

如圖3所示,探月衛星經過多次變軌后進入“工作軌道”。探月衛星在環繞月球的“工作軌道”上繞月飛行時,運轉周期為T,已知衛星離月球表面的高度為h,月球半徑為R,引力常量為G,忽略其他天體對探月衛星在“工作軌道”上環繞運動的影響。

針對這個過程,如表2所示,可以這樣設置單元活動。

點評:估算天體的質量與密度是考試中常考點,學生在實際應用過程中,建模能力較弱,經常忽視軌道高度存在,不能正確區分軌道半徑與星球半徑,造成錯誤解題。可以進一步給定數據,估算月球的質量和密度,讓學生在學習上有成就感,效果會更好。

2.3 ?結合嫦娥一號深入討論遮擋時間問題

如圖4所示,衛星在環繞月球時,假定軌道共面前提下,環繞過程必然存在著相互遮擋、通訊中斷的現象,這是嫦娥一號就遇到的技術難題。也可以借助這個物理實際情境,設置物理問題,考查學生空間建模能力,解決技術難題的能力。

已知:地球的質量M,地球半徑R;月球的質量m,半徑R1;月球繞地球的軌道半徑r,衛星繞月球的軌道半徑r1,月球繞地球轉動的周期T。(忽略月球公轉時對遮擋時間的影響),設置表3的活動任務。

點評:這是2008全國Ⅱ卷的真題改編,原題沒有配圖,其難度可想而知。借助這個單元活動,我們做了大膽的嘗試。為了突破難點,設置了課堂實驗將光學成像儀器、地球儀搬進課堂,進行降階處理:先鋪墊光學成像的影子問題,回顧地球的夜晚時間現象,再引導到地球上的人造衛星“夜晚”時間,最后提升到三者共面處理的實際情境,其中建模能力要求非常高,幾何運算更是復雜。但是解決難題猶如克服技術難點一般,非常有成就感,學生認可度比較高。有意思的高考試題中基本上都考查了上述的情境,甚至把同步衛星加入,還有相對追趕的角度處理問題。

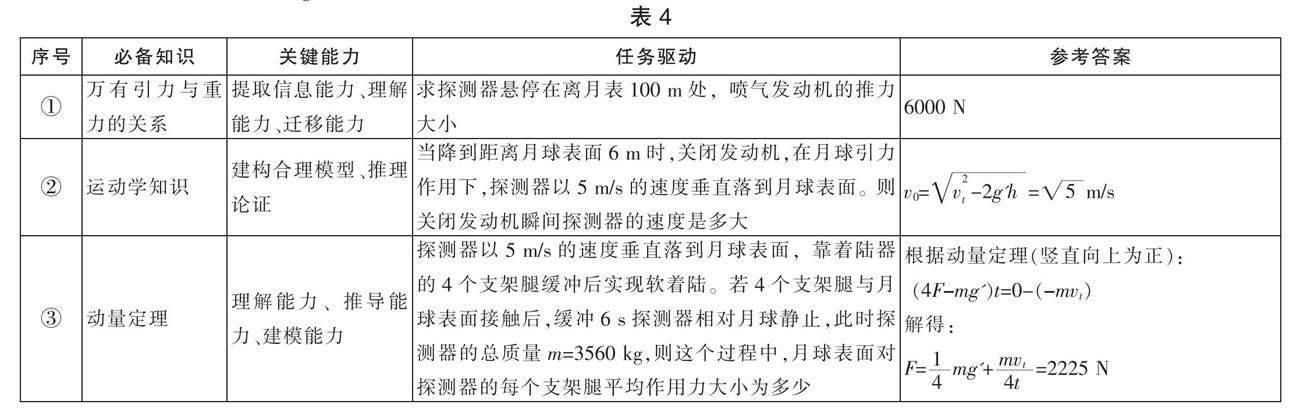

2.4 ?結合嫦娥三號討論衛星的懸停技術與軟著陸問題

為了選擇更好的著陸點和減少月面對探測器沖擊力,懸停技術和緩沖技術在軟著陸的過程中發揮著重要的作用。借助這個情境可以設置衛星的運動問題,考查牛頓運動定律和動量定理,著重訓練學生的建模能力和推理論證能力。

圖5為嫦娥三號探測器經過一系列的變軌和姿態調整后,在距離月球表面100 m處懸停時的照片。已知探測器的總質量M=3600 kg,月表附近的重力加速度g ',取地球表面重力加速度g=10 m/s2,其中■ ≈■。根據這些信息進一步設置表4的活動內容,深入應用物理規律解決問題。

點評:懸停技術是軟著陸的重要技術,然而卻用到了萬有引力定律中最基本的公式:萬有引力提供重力,學生在解題過程再次感到大道至簡,學以致用的理念。后面的動量定理也是學生最容易出錯的地方,方向的規定非常重要,通過數據的計算,可以促進他們進一步了解支架腿的重要作用和巧妙構造。

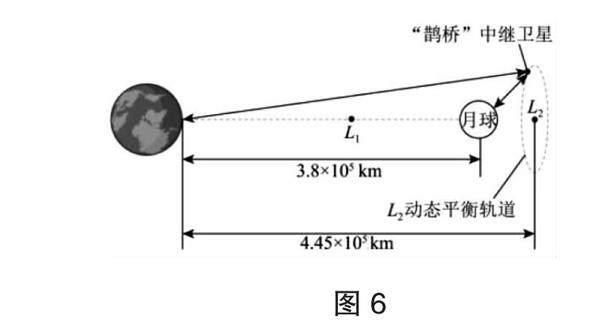

2.5 ?結合中繼衛星——“鵲橋”討論拉格朗日點問題

2018年5月,我國中繼衛星——“鵲橋”號成功發射。它圍繞著地——月拉格朗日L2點(簡稱:DY-L2點)運行,克服月球遮擋問題,有效地解決了通訊的問題。示意圖如圖6所示。利用這個情境可以設置表5活動內容。

點評:中繼衛星的發射是為后面挖掘月壤做充分的準備,只有有效的通訊才能保障后續的準確指令操作。而這個難點確實讓人耳目一新,拉格朗日點的出現,也刷新了學生的認知,中繼衛星不是定位在拉格朗日點,而是繞它運轉,還是需要軌道維持的。特別是第4問中的力學關系推導,對模型建構能力要求很高,比常見的雙星試題還要復雜一點。

2.6 ?結合“嫦娥五號”討論衛星的返回與引力勢能問題

2020年11月24日“嫦娥五號”月球成功發射,完成“繞、落、回”三步走中的取樣返回任務。假設“嫦娥五號”奔月后,經過一系列變軌動作,最終其軌道器在距月面100 km高度處做勻速圓周運動,最終著陸器在月面進行軟著陸,如圖7。

設月球的質量為M,月球半徑大約為1700 km,取月球表面附近的重力加速度g'=■m/s2。若規定距月球中心無限遠處的引力勢能為零,則質量為m的物體離月球中心距離為r時,具有的引力勢能可表示為Ep=-G■。對這個具有劃時代的重要歷程,設置任務活動如表6所示。

點評:引力勢能在課本上是沒有出現,這里以信息給與的方式出現,提醒學生要保持學習的能力,快速提取題目中的新信息,學習新知識,將所學的舊知識遷移到新情境中,真正體現知識的應用性與創新性。

2.7 ?結合“嫦娥五號”討論衛星返回地球的減速問題

為了有效地減速,嫦娥五號返回器采用了“半彈道跳躍式”返回。如圖8所示,質量約為300 kg的返回器在距地面高度約120 km處,以大約11.2 km/s進入地球大氣層外層A點,實施初次氣動減速。下降至預定高度E點附近(E點為AB段的最低點),返回器調整姿態,向上躍出大氣層,到達最高點F后又開始下降,到達圖中C點時速度約為7.9 km/s,實施第二次氣動減速。在降至距地面約10 km高度時,打開降落傘完成最后階段減速,最終平穩著陸在預設區域,圖中D點。其中A、B、C在同一高度上,高度120 km之外空氣阻力可忽略不計。針對返回過程設置如表7活動。

點評:衛星的返回過程,大部分學生都是停留在視頻所見的采用降落傘方式減速的情境,實際上速度很快的情況下,在減輕負擔的前提下充分地利用大氣層減速,“打水漂”的方式還是非常新穎。

綜上,回顧了中國探月的重要歷程,并以此為情境,分階段地設置單元活動,以任務的形式將物理的必備知識和關鍵能力進行深化理解。通過這一系列的個性化設置,在研究中解決了本章中的物理難點:衛星的發射問題、變軌問題、估算天體質量和密度問題、幾何建模問題、拉格朗日點問題、引力勢能等等。學生參與的積極性很高,沉浸于中國科技工作者的“人設”,以解決“技術”難題為榮,大大提升教學效率。

物理科考試的核心價值應在高考評價體系倡導的核心價值下,引導學生正確認識物理學發展的歷史、現狀和未來,培養學生振興中華的使命感;促進學生關心國內外科技發展的最新成果,拓展學生的科學視野,提高學生對科學的興趣以及將科學服務于人類的意識[ 4 ]。通過分析新高考背景下的試題,會發現試題的情境設置越來越新穎,要求的能力越來越靈活,這絕不是傳統的刷題訓練所能達到的考試能力要求。要選取學生熟悉真實問題情境考查,讓學生在復雜的情境中抽象出物理模型,再運用物理規律解決問題。通過“猜想—推理—驗證—質疑”幾個過程反復訓練,朝著深度學習的方向不斷努力。這樣才能真正地鍛煉物理學科思維、提升學科素養。

參考文獻:

[1] 任虎虎.指向深度學習的高中物理學科大概念教學:以“牛頓運動定律”單元教學為例[J].中學物理教學參考,2023,52(16):20-23.

[2] 中華人民共和國教育部.普通高中物理課程標準(2017年版2020年修訂)[S].北京:人民教育出版社,2020:15-16.

[3] 中學物理教材編學組.普通高中課程標準實驗教科書物理2(必修)[M].濟南:山東科學技術出版社,2019:130-131.

[4] 程力,李勇.基于高考評價體系的物理科考試內容改革實施路徑[J].中國考試,2019(12):38-44.