明朝西番地區應急性防御與洮州衛堡寨的興廢

[摘 要] 洪武年間,因西番十八族叛亂,明廷在鄰西番地區設洮州衛;嘉靖年間,西海蒙古侵擾加劇,萬歷時設臨洮總兵。因明初西番的襲擾具有偶然性,明廷在洮河北岸修筑堡寨和關隘以駐兵,屬事發派兵的應急性防御。西海蒙古東侵后,洮州衛構筑起由洮河和邊墻等設施組成的獨立的閉環防御區。但此后洮州衛的堡寨廢棄多于延續。明廷在洮州從衛到軍鎮的防御等級提升,并未改變其應急性防御特質。修建的堡寨數量雖多,但缺乏輻射力,這成為其延續性差的關鍵。

[關鍵詞] 西番;西海蒙古;應急性防御;堡寨興廢;洮州衛

[中圖分類號] K248;D691?? [文獻標識碼] A?? [文章編號] 1008-1763(2024)03-0109-08

Emergency Defense in the Xifan Area of the Ming Dynasty and the Ruins of the Fortress in Taozhou Wei

WU Na

(School of Marxism, North China University of Water Resources and Electric Power, Zhengzhou 450045,China)

Abstract:During the Hongwu period, due to the rebellion of the eighteen ethnic groups of the Xifan, the Ming court set up Taozhou Wei in the area adjacent to Xifan. During the Jiajing period, the intrusion of the Xihai Mongols intensified;hence ,the goverment established Lintao General Army defence system in the Wanli period. In Taozhou, during the early Ming Dynasty, the attack on Xifan was adventitious; therefore, forts were built on the various tributaries on the north bank of the Tao River and garrisons were stationed on different passes, which worked as an emergency defense for the dispatch of troops in any incident. After the eastward disturbance of the Xihai Mongols, Taozhou Wei built border walls,fortress piers and other facilities from the southwest of the Tao River, extending to the bank of the Tao River northeast of Taozhou Wei, forming an independent closed-loop defense area composed of the Tao River and the border wall. However, after that, the Taozhou Wei Fortress formed a situation of more abandonment than continuation . The improvement of the defense level of Taozhou from the guard post to the military town has not changed the characteristics of regional emergency defense in the Ming Dynasty,though the number of forts built is large, it lacks radiation capacity, which has become the key to the poor continuity of the fortress.

Key words: Xifan; Xihai Mongols;emergency defense;fortress ruin;Taozhou Wei

西番地區,是指《明史》編纂后期排除了烏斯藏、朵甘以及國師轄區等地的西寧、河州、洮州、岷州四地,與傳統藏區劃分中的安多藏區范圍大體一致[1]。王鴻緒等人略去西番與“吐蕃”的族源關系,限定西番“即西羌”[2],這使得“西番”的地域屬性更為清晰。明朝初年,因擔心北方蒙古人和西南番人連成一體,朝廷內形成了“拒虜撫番”“隔絕虜番”的防御理念,“虜番”分治成為西北地區的核心防御策略。明洪武年間,平定洮州西番叛亂后,將洮州軍民千戶所升為洮州衛。有明一代,“西番”襲擾衛所時有發生,但次數和規模都不可與北邊的蒙古人相提并論,故在明代前中期的固原鎮防御體系中,洮州與岷州、階州等地被視為“次沖地方”,以安撫為主。嘉靖年間,西海蒙古加劇襲擾洮州衛及相鄰地區,其活動范圍和“西番”的生活區域連接了起來,“番虜隔絕”的策略已然失效。萬歷時設臨洮鎮,洮州成為新的“隔絕番虜”的戰略要地,這改變了西北地區既有的防御格局,也影響著洮州衛的防御模式。

與明朝九邊沿線的衛所相比,洮州衛的防御設施修建并非平時修筑、戰時使用的模式,而是呈現出典型的應急性特點,即侵擾將要發生或發生時匆忙修建。這使得洮州的堡寨等防御設施呈現對山河之險的單一依賴,忽略了制約駐軍的其他因素。在此后四百余年的發展變遷中,洮州衛境內的堡寨僅有極少部分成為鄉鎮或村落,對地域社會造成的延續性影響微弱。洮州衛境內堡寨的發展路徑,不同于陜北邊墻沿線營堡荒棄的流沙堆積的環境因素[3],也有別于松山新邊沿線城堡約三分之二成為鄉鎮的轉型之路[4]。洮州衛地處黃土高原和青藏高原的交界地帶,屬農牧交錯地區,藏、回、漢等民族在此匯流雜居,其境內明代堡寨的修筑和興廢的地域性特征,目前學界尚缺乏關注。筆者試對此進行探討,以求教于方家。

一 “撫番”到“拒虜”:明廷西北防御策略的洮州模式

洪武四年(1371),明廷于洮州設軍民千戶所,屬陜西都司河州衛軍民指揮使司統領。洪武六年(1373)七月,“洮州三副使阿都兒等以出獵聚眾,約故元岐王朵兒只班寇邊。朵兒只班等遂率眾駐大通山黑子城,入寇河、蘭二州。”[5](卷八三)1492洪武十一年(1378)十一月,西番部落屢次寇邊,朱元璋以“惟西戎有密邇邊陲者,洮州戎寇肆侮,年年未曾出師問罪。今特命西平侯沐英、僉都督藍玉、王弼等率兵進討”[6]。次年(1379)正月,“洮州十八族番酋三副使等叛,據納麟七站之地。”[7](卷三三〇)8540十八族是宋、金、元時期分布于甘、青、川地區的吐蕃大族,按活動地域分“洮州十八族”和“岷州十八族”。二月,明太祖命沐英移兵討伐,“征西將軍沐英兵至洮州故城,番寇三副使阿卜商、河汪順朵羅只等率眾遁去,我軍追擊之,獲積石州叛逃土官阿昌,七站土官失納等,斬之”。[5](卷一二二)1979跟隨沐英出戰的部將李實,“曾遇虜騎于土門峽”。[5](卷一二八)2031叛亂的主要首領逃匿,對洮州安全構成重大威脅。為長遠計,防御番人北上成為要務,洮岷“懸絕域,環諸番,迫強氐,防備稍疏,岷先震恐,臨鞏不得安枕臥矣”。[8](卷二)111三月,洮州軍民千戶所升為洮州衛軍民指揮使司,轄千戶所六。

朱元璋“令將士慎守,所獲牛羊,分給將士,亦足為二年軍食”。洮州地區番族的不斷叛亂,是明王朝在此設衛駐軍的主要原因,而為了管控藏區,防止其與北邊蒙古勢力的擴展,必須阻止西番和蒙古人聯合,這樣才能保障西北邊疆地區的長治久安。明廷命沐英、金朝興等人于“東籠山南川,度地勢筑城戍守”,[5](卷一二二)1979“以指揮聶緯、陳暉等六人守之”。[7](卷三三〇)8540洮州衛的守御由此開始。

朱元璋隔絕番虜的想法從明朝建立之初就已產生:“法漢武創河西四郡隔絕羌、胡之意,建重鎮于甘肅,以北拒蒙古,南捍諸番,俾不得相合。”[7](卷三三〇)8549洮州所在為番人故地,為防止其勢力大漲為患,洪武時期采取措施分解其勢力。首先,以授官方式籠絡其頭人,“初,太祖以西番地廣,人獷悍,欲分其勢而殺其力,使不為邊患,故來者輒授官。”這一時期受封的番酋眾多,如何鎖南普和劉溫等。其次,開通茶馬貿易,“以其地皆肉食,倚中國茶為命,故設茶課司于天全六番,令以市馬,而入貢者又優以茶布。”通過茶馬貿易,番人既獲取茶葉又獲取了錢財,“諸番愛戀貢市之利,且欲保世官,不敢為變。”最后,明成祖朱棣用藏傳佛教的封贈來制衡番人,“益封法王及大國師、西天佛子等,俾轉相化導,以共尊中國,以故西陲宴然,終明世無番寇之患”。[7](卷三三一)8589明初通過這些政策,成功羈縻了西番上層貴族,“由是諸僧及諸衛士官輻輳京師”,達到了分化西番的目的,“西番之勢益分,其力益弱,西陲之患亦益寡”。[7](卷三三〇)8542明王朝的種種努力,使得正德以前的洮州處于相對穩定的狀態中,基本實現了“隔絕番虜”的戰略。

正德七年(1512),蒙古部落開始移駐青海湖周邊,時稱“海虜”,即西海蒙古。南下青海是蒙古各部繼南下河套之后的第二次戰略大轉移,給明朝的西北邊防帶來重大影響[9]。而南下侵擾河洮岷一帶成為西海蒙古重要的軍事目標。亦不剌等入青海后,“春夏逐水草駐牧,秋冬踏河冰掠洮岷”,[10](卷五四)1327“竊伏西海,逼脅曲先、阿端各種番夷,烏合為巢,歲復一歲,丑類漸繁,乃敢寇我洮河,深入松潘地界”,[11]1110 “甘肅海虜、瓦剌他不囊等擁眾自南川入,殺副將李魁及中軍阿承印等”。[12](卷二〇五)3826-3827正德年間,蒙古人的頻繁侵擾,使河洮岷地區危機頻起。嘉靖九年(1530)六月,“陜西洮、岷等處番夷若籠、板爾等族屢擁眾入犯”。[10](卷一一四)2712嘉靖十一年(1532),明廷在洮州設分守參將,“分守洮、岷、河參將一員,駐扎洮州……專一提調岷河二衛守備等官,操練人馬,修理邊塹。如遇番賊出沒,以時撲滅,一遇虜寇侵犯,會調岷、鞏客兵,督令各該守備互相應援,并力防剿,以靖地方”。[13](卷十)408參將的職責是在番賊出沒時撲滅,在虜寇侵犯時調度相鄰防區兵力應援,使洮州衛在防御西番和西海蒙古兩方面發揮作用。萬歷五年(1577),俺答汗率數萬部眾正式皈依藏傳佛教,實現了蒙藏政教之間的聯合,“自俺答迎佛西海,致諸酋戀牧河西,近復蟻聚莽剌,漸逼洮河,將為內患”。[12](卷一五〇)2788次年(1578),改設分守洮岷副總兵。萬歷九年(1581),俺答汗去世,其子黃臺吉、孫扯力克等均不能控制諸部族,卜失兔、火落赤等占據莽剌、捏工兩川,數犯甘、涼、洮、岷、西寧等地,而一旦越過洮州,蒙古人將侵擾岷州和松潘,或聯合番人共同侵擾內地,危害更甚,洮州衛成為防止虜番聯合的關鍵區域。萬歷十四年(1586),舊洮堡原設的操守改為守備;萬歷十八年(1590),火落赤部“入舊洮州,副總兵李聯芳率三千人御之,盡覆”。[7](卷三三〇)8548此次蒙古入侵舊洮州古兒占堡至臨洮一線,掠殺官兵,對河洮岷地區的防御形成了強烈沖擊。日漸頻繁的侵擾,使得洮州衛在防御西番之時,更要應對強勢的蒙古人,明初制定的“拒虜撫番”的政策至此失敗。

萬歷十五年(1587),巡按陜西御史楊有仁建言:“萬一丙兔、克臭連接海上諸虜托言搶番,犯我內陸,一旦洮、河失守,以東則臨、鞏無素練之兵,勢難捍御,以西則五郡當孤懸之勢,復斷咽喉,全關之地可為寒心。”番虜勢力連接起來是明廷最不愿意看到的,而洮州已有的兵力不足以阻隔羌虜,“臣查得洮、河地方舊無虜患,止是防番,故當時原額兵額亦不加多”。[12](卷一八五)3457洮州邊防形勢日益嚴峻,萬歷二十三年(1595),三邊總督李汶設鎮守臨洮總兵,以劉綎為第一任總兵官,洮州終于獨立成鎮,成為明朝陜西地區的第五個軍鎮,“凡河、洮、岷、階皆屬統轄”。[12](卷二八七)5326鎮下分蘭州、河州、洮岷、階文四路,或置參將,或置副總兵。[14]147隨著臨洮鎮機構設置的完善,臨洮鎮承擔了所屬防區的守備任務。

臨洮鎮設立后不久,“永邵卜諸部犯南川,參將達云大破之。已,連火、真二酋犯西川,云又擊破之”。次年(1596),“諸酋復掠番族,將窺內地。綎部將周國柱御之莽剌川,又大破之”。萬歷二十七年(1599),“糾叛苗犯洮、岷,總兵官蕭如薰等敗之”。[7](卷三三〇)8548臨洮鎮的功能在這一系列的軍事行動中得以體現。而同年,兵部尚書兼三邊總督李汶在收復松山后,修筑了四百里的松山邊墻及十余座城堡,構筑起完整的松山新邊防御體系,將明朝防御重心北移,有效抵御了河套一帶蒙古部落對松山及青海的襲擾[4]。松山新邊防御體系的構筑也截斷了西海蒙古和河套蒙古的聯系,減緩了西海蒙古對洮州地區的侵擾。

嘉靖至萬歷年間,洮州一帶設置的洮、岷、河參將以及洮、岷副總兵和臨洮總兵,是明廷對西海蒙古在洮州地區襲擾加劇的因應。洮州地區用二百余年的時間完成了從千戶所、衛到軍鎮的轉變,是適應其從“止在防番”到“番虜俱防”戰略轉變而作出的動態調整。明朝防御戰略調整的走向,與蒙古人的活動地域密切相關,西海蒙古的出現及大規模地侵擾周邊地區,意味著明朝以北邊軍鎮為屏障,將蒙古人活動范圍固定在蒙古高原的策略的潰敗。蒙古人突破寧夏與甘肅之間的松山地區進入青海后,番虜聯合就成為一種必然。這使得洮州衛原有的與河州、岷州共筑的西番防線和撫番策略成為泡影,新的阻止番虜聯合的防御形勢,要求河洮岷地區,尤其是更向南突出的洮州承擔切斷二者聯系的重任。在此背景下,明廷就將洮州定為“拒虜撫番”的前哨,其戰略地位更加凸顯。正是基于此,明廷隨著蒙古人活動范圍的東擴,不斷增修洮州境內的防御設施,構建新的防御空間,并最終形成了多維的防御體系。在此動態發展中,洮州地區從相對獨立地執行防御職責的衛所,以居中且更靠近西番的區位成為區域的中心地帶,承擔著聯合河、岷等衛共同承擔撫番、拒虜和防止番虜結合的防御任務。洮州防御任務的因時而變,是對西北地區民族發展形勢的因應,具有獨特的地域屬性,是明代西北地區防御中的洮州模式。

二 洮河到邊墻:閉環防御空間的形成

洮州因洮河而得名,洮河是境內最重要的河流,也是洮州防御的天塹。洮河源于碌曲縣西南部西傾山東麓的勒爾當,蜿蜒東流,穿過洮州南境,到岷縣折向北流,在永靖縣劉家峽注入黃河。洮河在東流過程中折向北經過洮州的南部和東部邊境(東北轉彎處經過岷州)。洮州境內有洮河支流數十條,洮河及其支流是明朝防御番人的天然屏障。

洮州衛設立后,遵循“今日御虜之策莫先于守,其所以為守之計,莫急于修邊”[15]2581的理念,在洮州一帶修建防御設施。

首先,明軍在此修建了洮州衛城,并將原來的洮州城改稱舊洮堡,使二城成為區域性防御中心。洮州衛城位于臨潭縣新城鎮東籠山之南川,西臨南河,全城依山就勢修筑而成,平面呈不規則形狀。此后,洮州衛城經歷多次重修和增修。成化五年(1469),“指揮李隆重修。弘治間,副使張公泰增修”;[8](卷三)228萬歷十二年(1584),“總兵李日旬因山水沖北城,截筑西北,順山循山而東;副總兵李芳筑新墻一道”。[8](卷三)229這段城墻自西側城墻靠近城門處起至海眼池,南與水西門甕城相連,與洮州衛城形成一個整體。舊洮堡是明以前的洮州治城,“自改建新城,以其地為塞,尋更為堡。萬歷元年,操守楊繼芳重加修筑”。[8](卷三)231舊洮堡位于洮州衛城西北,自唐宋以來就是漢藏交流之地。洮州衛城建成后,明朝與西番在此進行茶馬貿易,成為區域經濟中心。西海蒙古入寇后,其正當孔道,“自海酋逼兩川,遂為重地,原設操守,萬歷十四年改守備。”固原鎮邊墻的終端玉古崖就在舊洮堡西南的洮河岸邊,舊洮堡“其城西控生番,北枕番族,南扼疊部,正東毗連新城,洵洮之門戶,華夷之樞紐也”。[8](卷三)231洮州衛城承擔著政治、軍事功能,舊洮堡則是經濟和貿易的中心,構成了雙子城[16]108的布局。在洮州衛城和舊洮堡周邊,沿著洮河及支流,修筑眾多堡寨、關隘拱衛,形成了以雙子城為中心的輻射狀堡寨防御體系,成為洮州防御的第一圈層。

其次,修建堡寨和關隘等防御設施。成化五年(1469),巡撫馬文升上疏:“洮、岷二州番簇寇路,塞隘空闊,白晝邀劫,官旗坐是左降殆盡。請筑修寨堡五十余所。從之。”[17](卷四)139這些堡寨的修建,為洮州衛防御西番奠定了基礎。據嘉靖二十六年(1547)成書的《邊政考》記載,洮州衛“寨堡八十有二,關隘十,墩三十有八,墻壕三道”。[18](卷三)368這些堡寨被分成東西南北四路。在洮西路,有古兒占堡、惡藏堡和官洛堡等。這三堡為舊洮州的門戶,位置重要。在洮州東路通岷州處設兩堡。在洮州北路距城120里通番地設石關堡。[19]東路的濟洮堡、南路的納浪堡等,都有卓著的防御功能。這些堡城的修建,持續到萬歷年間,如萬歷十四年(1586),在“固原靖虜臨鞏洮岷各道創修過邊垣隘口水洞堤岸一百四十六處,提(堤)擺石砌碼頭城垣共二千四百八十七丈,城堡樓臺一百六十七座”。[12](卷一七六)3250同時,修筑的寨城也比比可見,同樣延續至萬歷末期,如萬歷四十六年(1618),軍士仍在掏挖著遜、太平寨和水磨川等堡寨。

洮州衛所修堡寨與番虜入寇路線密切相關。“洮州衛寇路,古兒占、舊洮州、石嶺兒、八角、上冶、溫旗、楊花、黑松嶺、大嶺;一路海虜自西寧渡黃河,透西海入犯本衛舊洮州等寨堡,本衛兵于青土坡伏截,大舉,岷州兵策應;一路西番入犯黑松嶺、大嶺、古爾占、舊洮州、石嶺兒、八角堡、上冶、溫旗、楊花等堡,本衛兵伏截。”[18](卷三)370蒙古人如自舊洮堡一帶入侵,則在洮州衛城西邊三十里處的青土坡一帶,利用地形攔截伏擊最有效,洮州衛西路堡寨主要沿此線分布。西番入犯的路線在西南和西北兩個方向上,南路和北路堡寨的分布與此相契合。堡寨與衛城相結合,發揮著連點成線的防御功能。

同時,根據地形地勢,洮州衛守軍在衛城周圍設立關隘,在衛城西南三十里設洮州關,關內有士兵守瞭,遇到侵擾,他們能夠及時把信息傳回衛城。城東五十里的高樓關,“防守官軍一十六員,馬一匹。”而古爾占堡的防守兵員則有二十六名,著遜堡亦有二十一員守兵,均有馬一匹,信息可快速傳遞。在城周圍各出入路段設有隘口,由各土司派人把守,成為守護衛所的前沿陣地。洮州衛的關隘和堡寨,主要設于守衛的要害之地,在西番侵犯洮州時,黑松嶺、大嶺、古兒占、舊洮堡等地成為其必經之地,在這些地方設立堡寨就成為必然之舉。在防守中,這些堡寨都安排有士兵,起到護衛洮州的作用。高小強認為,這種防御模式的目的是在番虜入寇時,讓堡寨、關隘與衛所的守兵互相聲援,成為防御外敵的第二圈層[19]。

最后,在西海蒙古屢次趁冬季黃河結冰之際侵犯洮州后,固原鎮在洮州加筑邊墻和墩臺。嘉靖九年(1530),洮州邊墻得以修筑,“邊墻自舊城堡峪古石崖起,至達加暗門三十里,達加至甘卜他暗門三十里,甘卜他至官洛暗門十五里,官洛至惡臧暗門十五里,惡臧至土橋暗門六十里,土橋至邊古壕七十里,邊古壕至上八角山頂石墩河州交界三十里”。[8](卷二)200-201峪古石崖南臨洮河,西側有峪古墩,是固原鎮長城的終點,邊墻由此向北沿西傾山中支山脈的山脊延伸。洮州邊墻的長度,有多種說法:廳志記載長250里;艾沖認為其長度約220里[14] 146;李振翼認為其長度為140公里[16]108;范學勇通過實地踏查認為邊墻長300華里,這其中包含從后邊壕到安龍關的十余公里[20],這與今《臨洮縣志》記載洮州邊墻不包含康樂境內者為130多公里的說法是一致的。[21]725經過學者和當地文物工作者的實地考察,洮州邊墻從峪古石崖至安龍關全長近150公里。邊墻沿線設有10處隘口、5道暗門、15段邊墻(含石榨墻)、6座邊堡、4道柵子和15座烽火臺。邊墻及其沿線的附屬設施構成了一個相對獨立的防御系統,山脊和河川有效結合,加大外線戰略防御的縱深,使其防御性能更為突出。

通過實地考察發現,洮州邊墻和堡寨關隘的修筑都有效利用了洮州的地形特點,在山嶺之間修筑墻體,谷地及峰間的隘口則開設通道,山頭和峰頂修筑烽火臺,闇門內修筑城堡,堡內的烽墩便于及時報警。由此可見,洮州邊墻主要修筑在西控番戎、東蔽河湟的前線,有力保障了洮岷河湟地區的安全。而在洮州衛東側,有一段東邊墻,系宋代修筑。此段邊墻“遇溝筑墻,遇山挖壕”,人稱“邊墻河”。旁有土墻巍然聳立,向南北兩山脊蜿蜒而去,為宋代洮州重鎮鐵城(在今岷縣境內)的屏障與門戶。到了明代,這段邊墻成為洮州衛東線防御的屏障,堡寨亦沿此段邊墻修筑。洮州衛的東邊墻將洮河流入岷縣境內的部分完美地截彎取直,實現了洮河南段與東段的連接,并使洮州衛轄地成為一個封閉的空間。洮州邊墻及其附屬設施構建了效率較高的防戍體系,成為洮州衛的外圍屏障,是洮州衛防御的第三圈層。

從洮州衛防御體系的構建過程看,明朝前期基于撫番策略的需要,在洮州重點修筑了衛城和舊洮堡,在鄰近番人區域構建了軍事和經濟中心,對居于洮河以南和西傾山以西的熟番和西番產生了震懾和聯絡的作用。此后修成的百余座關隘、堡寨,拱衛著洮州衛城和舊洮堡,形成具有輻射作用的防御體系。嘉靖八年(1529),洮岷諸番開始侵犯臨洮、鞏昌,同時西海蒙古也大規模侵擾洮州,多次進入西番地區,兩者聯合的可能性出現,這對固原鎮造成極大的沖擊,也意味著明朝對西番以撫為主的政策至此失效。次年,固原總兵至洮岷開示禍福,進入且剿且撫階段,并修筑邊墻和堡寨。洮州邊墻的修建,與向東流淌的洮河和宋代留存的邊墻結合,形成了一個幾近閉環的防御空間。在兩百余年的防御中,洮州衛雖未經過統一規劃,卻在長期的實踐中形成多圈層防御設施,防御性能提升。而臨洮鎮的設立,即是對其防御空間有效性的認同(圖1)。

底圖來源于《臨潭縣文物圖》,《中國文物地圖集·甘肅分冊》,中國地圖出版社出版,2011年,第306頁。

三 牧場到堡寨:軍用設施的環境需求

洮州的衛城、堡寨、關隘和邊墻,連接境內的洮河天塹,構筑了一個封閉的圈狀防御空間。在兩百年的不斷修建中,守衛官兵對洮州的地理環境了解愈發全面,比較充分地利用其地理上的優勢。從國家戰略角度看,洮州防御對自然環境的利用,契合明朝在西番地區的軍事需要,實現了人與環境的有效互動。

氣候高寒的洮州是游牧民族的宜居之地,從吐谷渾到吐蕃,綿延不絕。洮州的環境條件為發展畜牧業奠定了良好的基礎,“臨潭卓尼之洮河以及白水江兩岸,水草豐美,允稱畜牧奧區”。[22]367洮州地處青藏高原東北邊緣的溝谷地帶,平均海拔2825米。這里沒有夏季,春秋相連,冬季長達9個月,春秋季3個月,嚴寒期90天。氣溫呈現出秋濕冬干的高原特色。[21]109-114洮州具有畜牧業發展的高寒氣候和優越的草場條件,故宋代就有“洮州馬、天下聞”之說。及至明代,政府在此繼續進行茶馬貿易,為軍隊提供了大量的馬匹,為駐守官兵提供戰馬方面的支持。

明人王任重認為,“洮州……既無大河深澗,又無峻嶺高山,一望平廣,四野寬漫,墩臺窖塹,無繇繡鑿。且接連皆生熟番夷,杳茫盡莽掜漫川,平時哨探難通,臨急備御無及,今日洮州,豈特固鎮沖邊,實三鎮之最沖最要者也”。[23]4478-4479由此看,洮州無高山深澗類的天塹,但事實上其山脈眾多,地貌形態方面具有防守的優勢。洮州區內地勢東低西高,傾斜明顯,山嶺無定向連續,走向縱橫交錯,其間被盆地、河谷及夷平灘地錯割分離,呈侵蝕構造的高原丘陵或中、高山地貌。[24]47因地形復雜,番人不熟悉洮州具體情況,無法深入其間,這是明軍防守中的地形優勢。洮州衛駐守官兵基于防御從西、南兩個方向來犯的番人的需要,以洮州衛城和舊洮堡一帶為中心,所筑各類工事多集中于西南,而東北邊境多崇山峻嶺,依托工事多于實修工事。這種防御設施的修筑方式,省時省力,為明軍的應急性防御提供可能。

洮州衛境內遍布洮河的干、支流,水網密集,呈樹枝狀伸展。洮河干流區多形成中高山峽谷地貌,南岸陰坡有大面積森林分布,北岸及河谷沖積灘地和階地多為農田和草場。[24]47洮州衛官兵在洮河北岸的各山間盆地和河流川地修堡寨、關隘等駐扎,守御和屯田同時進行;而內附的番人在洮河南岸各隘口設堡駐扎放牧,形成洮州衛的外圍屏障。依賴地形地貌條件修建的軍事設施,成為洮州發展的標識。洮州邊墻不僅是一條軍事防衛線,還具有重要的人文地理分界意義,是明代河洮岷地區漢番民族及牧區分界線。[25]洮州衛的耕牧空間分布在河谷地帶,衛城、堡寨等的選址和修建,是對這種地貌條件的有效借用,使其發揮了軍事防御和軍需供給的雙重作用。洮州邊墻及關隘的修建,有效護衛河洮岷地區安全與社會穩定。而防御設施的空間分布則是對境內河流和山地環境的最佳利用。

洮州衛邊墻修筑中對地理條件的利用,時至今日依然清晰可見。李璘實地考察了達加至俄藏約30公里區段內的城垣及相關遺址,廓清了洮州邊墻的形制特點。在這30公里的邊墻線上,其構筑為墻體結合壕溝的形式。沿線制高點大都筑有烽墩,前后呼應、布局合理。整個邊墻依坡沿山,蜿蜒起伏,蔚為壯觀。[26]洮州衛的堡寨、關隘、邊墻因防御形勢驅使,修建之初都利用了其地理形勢的險要、難以翻越或者難以通過的特質,比如石嶺關在城北15里石嶺山上,山勢峭拔,草木不生。選擇“山嶺峭拔”之地必然是軍事防御的需要,而“草木不生”的環境制約就被暫時忽略。

明代前中期,洮州的衛城、堡寨、關隘、邊墻等,這些境內的山河險峻的形勢和地形地貌上有利于防御的因素,符合防御西番的需要,在當時發揮了重要的作用。晚明時期,西海蒙古侵擾遠及松潘的嚴峻形勢和洮州衛重要的防御地位,促使洮州衛升級為臨洮鎮。而萬歷二十七年(1599)松山新邊的修建,將“套虜”和“海虜”的活動范圍固定在松山以北和青海湖周邊。洮州邊墻和堡寨等設施的作用雖已大為弱化,但仍可視為是明朝重要的防線。及至清代,農業逐漸占據了核心地位,洮州衛堡寨對洮州山河形勢的利用嚴重弱化。清宣統元年(1909),洮州廳的170個村落中,有龍神廟83處。龍神廟的分布,有明顯的方向性,即主要分布在從西南到東北方向,而西和北方向的村落的人口稀少,幾乎沒有龍神廟的留存張彥篤編.《洮州廳地理調查表》(1909年手抄本),甘肅省圖書館藏。。州衛農業發展對地理環境的需求,較之衛所時代,已有了明顯差異。總體上看,處于明延與西番交流前沿的洮州衛,其境內的山河等資源條件契合當時軍事需要,其境內星羅棋布的堡寨,與自然環境有機融合,發揮了重要的防御作用。

四 契合到背離:堡寨轉型的環境訴求

明初番人叛亂具有偶發性,且規模較小,洮州衛附屬設施修建相對較少。此期相繼修建的舊洮堡和洮州衛城,位置選擇具有特定的屬性。而堡寨的修建均出于應急性防御的目的,因險而設。明代洮州堡寨平均駐軍17人,這樣的人口規模對周邊自然資源的需求有限,險峻是其核心環境需求。在此后數百年發展中,洮州堡寨經歷了諸多變動,時至今日,部分同名堡寨保存下來。

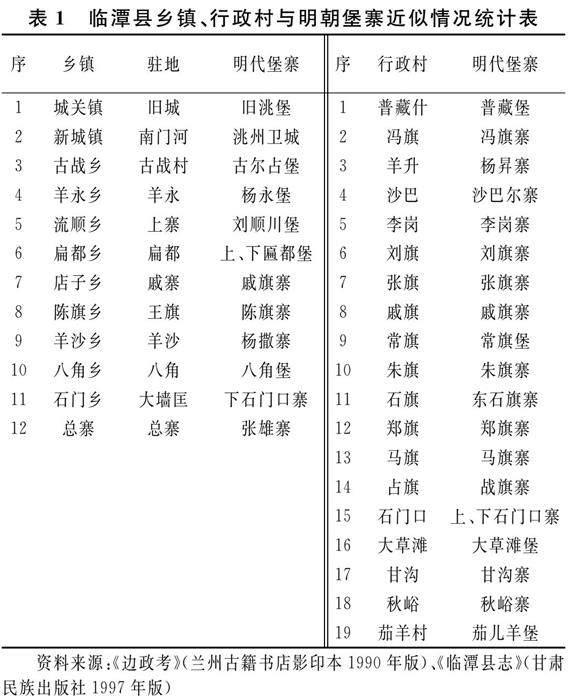

1990年,臨潭縣下轄19個鄉(鎮),141個行政村。據表1,臨潭縣鄉鎮與明代堡寨近似者共12個,轉為行政村者19個;明代堡寨可考者約85個,轉型為鄉鎮者占14%,轉型為村落者占22%;明代堡寨轉型成功者約36%。萬歷二十七年(1599)修筑的松山新邊,沿線堡寨的轉型成功率約為69%。[4]延綏長城沿線城堡鄉鎮和村落地名繼續使用者62%。[3]洮州衛堡寨轉型為聚落并得以沿用的比例,在明長城沿線較低。

檢諸史冊,洮州境內城堡被廢棄并不是新中國成立以來才有的現象。據《臨洮廳地理調查表》,晚清洮州境內存留12座堡寨,敗圮者2座,即石旗和端陽溝,存留者10座,即資夫、紅堡子、水磨川、白土、羊永、李崗、羊昇、千家寨、古爾占、新城,其中除紅堡子在西南、新城堡位于北方外,余8座均分布在從衛城到舊洮堡西北的洮河北岸河谷地帶。①洮州境內轉型為鄉鎮或村落的堡寨,多處于河川谷地。而洮州邊墻沿線的堡寨,大多已自然傾圮。洮州衛堡寨的廢棄主要有如下原因。

首先,軍事防御堡寨的分布與聚落聚集需求的背離。洮州衛洮河南北河谷與熟番相鄰,這些番人由土司管轄,在土司和宗教的雙重制約下,永樂之后較少有叛亂發生,因此洮河兩岸支流河谷的開闊地帶設有堡寨關隘,但數量相對較少。嘉靖至萬歷時期,沿邊墻一帶修筑大量堡寨。《邊政考》記載的19個堡寨,堡駐官軍,共12處228人,馬12匹;寨駐旗軍,7處101人,無馬;19堡共駐官軍和旗軍329人。據《皇明九邊考》,嘉靖二十年(1541),洮州衛千總所管戍兵1976人;嘉靖二十六年(1547),洮州衛官軍實有2921人。與北邊長城沿線的城堡數量相比,洮州衛的駐軍數量相當少。如位于洮州衛北邊的蘭州衛,轄境內有8堡,守堡軍余共1112名,最少者30名,最多者340名;洮州相鄰的岷州衛,守堡寨軍余最少7名,最多61名。從數據看,洮州衛的守軍無論是官軍還是旗軍,數量均偏少。

洮州衛堡寨修建主要在嘉靖九年(1530)以后,距明朝滅亡僅百年,這百余年間各個堡寨僅駐軍十余人,沒有形成集聚效應。清宣統元年(1909),洮州廳(含今卓尼縣部分地區)共有村落170個,其中聚落內有堡或者敗圮堡者共13處,這與晚明時期的近百個堡寨相比,大量的堡寨廢棄在當時已經成為事實。及至民國年間,顧頡剛到臨潭考察,其所經行區域甚少見到關于邊墻和堡寨的記述,此時洮州的堡寨已損毀殆盡。換言之,在失去軍事功能之后,洮州衛的堡寨處于自然的衰敗進程中,其聚集人群的能力也隨之喪失。

其次,居住人群的產業模式與環境的背離。明代衛所建立后,洮州居民漢族和回族占比較大。明代洮州衛在籍人口大致有9萬,其中軍籍約2萬,漢族約4萬,回藏等少數民族約3萬。[27]軍籍、漢族及部分回族人口以農耕為業,需要相應數量的耕地資源。而洮州境內的條件與此不完全適應。一是耕地少。洮州高原低谷丘陵地形,山多溝多平川少,“全縣概況,山地多而平地少,比例后者不及十分之一。高度平均約在二千二百公尺以上,故終年溫度甚低,夏衣竟可不備”。[28]171可耕地資源的缺乏,使生活于此的農耕者與資源條件之間不相適應。二是高寒氣候使洮州種植的多為耐寒作物,物產不富,“洮地高寒,稻粱不生,布帛絲麻之類皆來自他邦”[8](卷二)181,“自然環境之特殊,若氣候之寒暑不勻,河流之局于一隅,山嶺之重疊阻隔,影響于人民之生活與習慣,至深且鉅”。[22] 405三是高寒氣候帶來頻繁的自然災害。洮州春季多干旱,洮州俗諺曰:“三年兩頭旱,十年一大旱。”而夏季多雹災,顧頡剛考察時親歷了冰雹,“下午一時半,雹子猛落,大且圓如樟腦丸,擊屋瓦拍拍作響……甘肅田畝年只一熟,將熟而雹降,則一年遂無望,故實不適于農耕”。數天之后至羊升山,“雹忽至,錯落跳騰青草上,又開一境”。[29]222,226洮州下冰雹頻率之高可見一斑,農業耕種中的環境制約處處可見。

再次,堡寨的不均衡分布與區域社會均衡發展需求之間的背離。清代至民國,洮州發揮著“進藏門戶”的作用,軍閥、土司多以重兵把守。此時,區域社會中心地選擇仍以軍事為主,即以洮州衛城和舊洮堡為區域中心的雙子結構。近代以來,洮州衛城即新城鎮作為政府駐地,發揮著政治中心的功能。而舊洮堡則因其便利的交通和多民族雜居的社會環境,成為區域經濟重鎮。1953年,臨潭縣城遷往舊洮堡,此地遂成為行政中心。舊洮堡是漢藏回等民族經濟交往的樞紐,“本區商業市場,以岷縣及臨潭舊城為首……卓尼附近,雖為木材麝香等物品產地,但因交通不便,商業資金流通滯阻。仍以岷縣臨潭舊城為集散市場,岷縣商業以木材及藥材為主,臨潭舊城及夏河,則以皮毛為主”。[22] 382顧頡剛至此地時,“舊城商務,東至陜西,更沿江海而達津、滬,西赴青海,南抵川、康,北及內外蒙。當民國十七年未破壞前,其繁盛可想也”。[29]228舊洮堡的商業優勢無疑是其發展的重要基礎,在與洮州衛城的競爭中,最終脫穎而出成為臨潭縣城。這種行政中心的變遷,打破了整個洮州以衛城為核心,以舊洮堡為輔的結構,使得區域中心轉移至縣域的西南部,偏離了區域地理中心。

最后,明代洮州衛堡寨是沿著洮河兩岸的河谷和從西南到東北的三百里邊墻分布。洮河北岸的河谷地帶是洮州的宜農耕區域,但占區域總面積比重小,所修筑的堡寨也不夠密集,故而能夠開墾的土地和容納的人口都較為有限。而大量沿著邊墻修筑的堡寨,則位于北邊的高山峻嶺地帶,這里不適于農耕,人口稀疏,缺乏繼續發展的環境基礎,在數百年間日趨荒涼。總體看,洮州衛形成的閉環防御結構與民眾生活所需的星羅棋布格局之間是趨勢上的背離,這也成為限制洮州衛堡寨轉型的桎梏。

洮州地區在清至民國時期的發展,見證了宜牧區域在涌入大量農耕人口之后的困境和局限。明代修建堡寨的環境基礎,與此后主要以農耕民族居住和發展農耕產業之間,產生了環境需求和環境現實不對應的問題。大量的洮州衛堡寨沒有因士兵及家眷的定居生活而轉型為農耕村落,是產業需求與自然環境背離的結果。在相對穩定的自然環境中,單純因應急防御需要而驟然改變當地生活的族群或在本不易于大量定居的區域去定居,自然環境與生活人群間不能產生良性互動,致使定居者生存境艱難或逐漸離開。這意味著人與所需求的環境之間,有一個從力求適應、不斷調適到最終選擇定居或離去的過程。而洮州的宜牧環境遇到以農耕為業的漢族士兵家屬為主的居住者,其發展趨勢是可以預測的。洮州衛應急性防御所建的堡寨的變遷,揭示了環境與產業不對應而造成的長城沿線堡寨發展的另一種面相。

五 結 語

有明一代,洮州經歷了從衛所到軍鎮的演變,反映了洮州防御形勢的日趨嚴峻和區域軍事地位的大幅提升。明代前中期,洮州衛發揮著防御西番反叛而襲擾內地和通過茶馬貿易為邊兵提供馬匹的作用,以洮州衛城和舊洮堡為中心修建堡寨和關隘,其分布從舊洮堡西南洮河北岸的扎古錄沿洮河延伸至洮岷交界處,并向北沿宋代邊墻北向拓展。明代晚期,西海蒙古的東向襲擾威脅到松潘一帶,洮州衛修建了從峪古崖至安龍關的邊墻,與洮州宋代邊墻、洮河連接。從洮州衛堡寨及邊墻的修建看,均是為特定需求而修建的應急性設施。從其空間分布看,是以衛城和舊洮堡為中心,由邊墻和堡寨關隘構成的圈形閉環防御體系。

明代的洮州衛堡寨轉化為當前鄉鎮聚落的成功率低,這由其應急性屬性造成。洮州雖地位重要,但西番侵擾的頻率低,據史料可知的數次侵擾所造成的影響都有限,因而總體防御力量薄弱,守軍數量有限,缺乏形成新聚落的基礎。嘉靖年間沿邊墻修建的堡寨,更是位于從西南到東北的高山深谷中,多屬于為應急而設。在洮州衛升級為臨洮鎮后,未能增加大量的兵力,也未能從根本上改變區內防御設施的應急屬性。應急性防御設施的修建,是特定背景下對環境條件的優化選擇,僅適用于單一目的,其持續性和輻射力均受到制約。洮州衛堡寨的應急性屬性,為之后的發展埋下了伏筆。

明長城沿線堡寨的延續使用,是長城地帶民族交流交融發展的見證。而在不同的區域,受特定防御形勢和具體環境因素的影響,堡寨等防御設施的發展路徑迥異,因此不能基于軍事防御的共性來論證堡寨發展的均質性特征,而應回到特定的區域梳理其發展歷程,探討區域發展的特質。明代洮州衛堡寨的發展歷程,提供了一種認識長城沿線堡寨發展的新面相,即人地關系協調才是發展的最佳路徑,因地制宜是區域發展的必由之路。

[參 考 文 獻]

[1] 王繼光.18世紀中國第一部安多藏區史《明史·西番諸衛傳》的現代詮釋[J].中國藏學,2006(4):22-33.

[2] 馬文忠.清官修《明史》對“西番”的歷史書寫[J].中國藏學,2022(3):114-124.

[3] 張萍.誰主沉浮:農牧交錯帶城址與環境的解讀——基于明代延綏長城諸邊堡的考察[J].中國社會科學,2009(5):168-188.

[4] 僧海霞.興廢殊途:明松山新邊沿線城堡的變遷與環境[J].中國邊疆史地研究,2022(1):140-151.

[5] 明太祖實錄[M].“中央研究院”歷史語言研究所校印本.臺北:“中央研究院”歷史語言研究所,1966.

[6] 祭岳鎮海瀆鐘山大江旗纛文[M]//朱元璋.御制文集:卷一九.嘉靖八年刻本,1529.

[7] 張廷玉,等.明史[M].北京:中華書局,1974.

[8] 洮州廳志[M]//中國地方志集成·甘肅府縣志輯.南京:鳳凰出版社,2009.

[9] 馬維仁.“土木堡之變”后明蒙在西北地區角逐的新態勢——以固原鎮地位之演變為例[J].西北民族論叢,2020(1):85-99.

[10]明世宗實錄[M].“中央研究院”歷史語言研究所校印本.臺北:“中央研究院”歷史語言研究所,1966.

[11]楊一清.為達賊出沒計處用兵機宜事[M]//明經世文編:卷一一七:楊石淙奏議. 北京:中華書局,1962.

[12]明神宗實錄[M].“中央研究院”歷史語言研究所校印本.臺北:“中央研究院”歷史語言研究所,1966.

[13]魏煥.皇明九邊考[M]//國立北平圖書館善本叢書第一集.影印本.上海:商務印書館,1936.

[14]艾沖.明代陜西四鎮長城[M].西安:陜西師范大學出版社,1990.

[15]胡松.陳愚忠效末議以保萬世治安事[M]//明經世文編:卷二四六:胡莊肅公奏議.北京:中華書局,1962.

[16]李振翼.甘南藏區考古集萃[M].北京:民族出版社,2001.

[17]方孔炤.全邊略記[M]//明代蒙古漢籍史料匯編:第3輯.呼和浩特:內蒙古大學出版社,2006.

[18]張雨.邊政考[M]//中國西北文獻叢書·西北史地文獻.蘭州古籍書店影印本.蘭州:蘭州古籍書店,1990.

[19]高小強.明朝洮州衛的軍事戍防體系[J].蘭州教育學院學報,2008(1):35-37.

[20]范學勇.秦長城西端起點臨洮地望與洮州邊墻考[J].西北民族學院學報(哲學社會科學版),2003(1):43-47.

[21]臨潭縣志編纂委員會.臨潭縣志[M].蘭州:甘肅民族出版社,1997.

[22]王志文.甘肅省西南部邊區考察記[M]//中國西北文獻叢書·西北民俗文獻:卷一九.蘭州古籍書店影印本.蘭州:蘭州古籍書店,1990.

[23]王任重.邊務要略[M]//明經世文編:卷四一三:王太仆集.北京:中華書局,1962.

[24]李景銘.甘南藏族自治州經濟社會發展研究[M].蘭州:甘肅民族出版社,2006.

[25]張力仁.論漢藏人文地理分界線——以河洮岷地區為中心的分析[J].中國歷史地理論叢,2013(2):136-148.

[26]李璘.洮州邊墻[J].絲綢之路,2004(S1):26-28.

[27]邢睿瑩.明代洮州衛人口地理研究[D].蘭州:西北民族大學,2020.

[28]王樹民.洮州日記[M]//甘肅文史資料選輯:第28輯.蘭州:甘肅人民出版社,1988.

[29]顧頡剛.西北考察日記[M].蘭州:甘肅人民出版社,2002.

[基金項目] 國家社會科學基金項目:元明清時期絲綢之路中國段城市景觀變遷研究(19XZS032)

[作者簡介] 吳娜(1977—),女,河南駐馬店人,華北水利水電大學馬克思主義學院講師,博士,研究方向:歷史文獻學。