新課程標準下高中化學教學中課堂提問的有效性及思考

黃迎春

課堂提問作為教學的重要手段,對于提高學生的學習興趣和思維能力具有重要作用。“分子的空間結構”是高中化學中的重要理論知識點,這一理論概念較為抽象,學生往往難以理解。因此,選擇這一主題作為案例,有助于深入探討如何通過課堂提問幫助學生更好地掌握這一理論知識的重難點。課堂提問是啟發學生思維、培養探究能力的重要手段。通過提問,教師可以引導學生主動思考、發現和解決問題,培養他們的創新思維和探究能力。在“分子的空間結構”的教學中,教師可以提出具有啟發性和探究性的問題,引導學生設計實驗方案、觀察實驗現象、分析實驗數據、得出實驗結論。這種提問方式能激發學生的好奇心和求知欲,培養他們的科學探究能力和解決問題的能力。

化學知識與日常生活密切相關,“分子的空間結構”這一主題與許多生活中的化學現象和問題緊密相連。教師選擇這一主題作為案例能將化學知識與實際生活相結合,使學生更加關注生活中的化學現象和問題。教師提出生活中的實際問題可以引導學生運用所學知識解決實際問題,培養他們實際應用知識的能力。這種與生活實際相結合的提問方式能激發學生的學習興趣,促進他們對化學知識的理解和掌握。

一、教學目標

1.深入理解分子的空間結構及其重要性,包括分子的形狀、鍵角、極性等基礎知識。

2.培養學生通過實驗探究分子空間結構的能力。學生需要能夠獨立設計實驗并進行操作,準確記錄和分析實驗數據,從而驗證理論知識與實驗觀察之間的聯系。

3.培養學生在科學探究中的責任感,強調團隊合作的重要性和在科學實踐中尊重他人意見的價值。學生應學會如何在團隊中有效溝通,共同解決問題。

4.培養學生的實驗技能和實踐經驗,包括熟練使用各種化學實驗器材、遵守實驗室安全規則以及能夠獨立撰寫規范的實驗報告。

二、教學過程

(一)導入新課

在導入新課的過程中,教師提出實際問題是一種非常有效的方法,可以激發學生的學習興趣和探究欲望,培養他們的實際應用化學知識的能力。

教師:同學們,你們知道為什么糖在熱水中更容易溶解嗎?

學生1:可能是因為溫度影響了分子的運動速度。

教師:沒錯,溫度確實會影響分子的運動速度。但除了這個原因,你們是否想過還與分子的空間結構有關呢?其實,分子的空間結構決定了它們之間的相互作用方式和程度。例如,如果分子的空間結構使它們更容易相互結合,那么溶解度就會更高。你們覺得分子的空間結構是如何影響溶解度的呢?

學生2:可能是分子的形狀、大小和極性等因素影響了溶解度。

教師:非常好!我們可以通過實驗來探究不同分子空間結構對溶解度的影響。我們可以選擇一些具有不同空間結構的分子進行實驗,觀察它們的溶解度,并分析原因。

小結:通過這樣的師生對話,教師可以引導學生思考實際問題與分子的空間結構之間的關系,激發他們的探究欲望。同時,教師還可以提供實驗器材和資料,讓學生自己設計實驗方案,通過實驗觀察和數據分析,得出結論。這樣的教學方式可以培養學生的創新思維和探究能力,為他們的后續學習和實踐打下堅實的基礎。

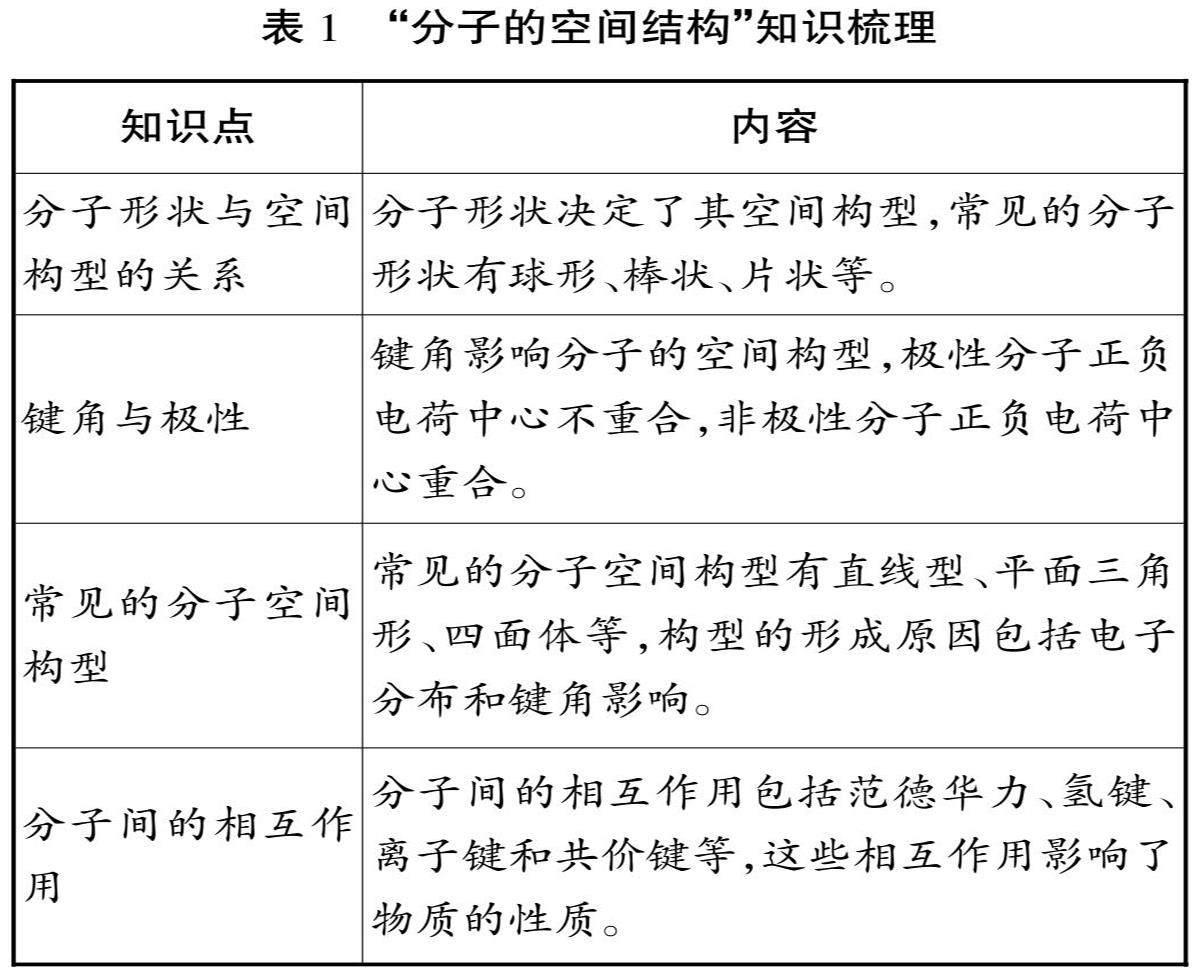

(二)知識梳理環節

在“分子的空間結構”一課的知識梳理環節中,教師應幫助學生回顧和總結所學的知識點,建立知識體系,鞏固所學內容。以下是具體的梳理內容(見表1):

教師:同學們,經過剛才的學習,我們對分子的空間結構有了一定的了解。現在,我們一起梳理本節課的知識點,并且我會通過提問的方式檢查你們的掌握情況。

學生(齊聲):好的,我們準備好了。

教師:什么是分子的空間構型?

學生1:分子的空間構型是指分子在三維空間中的排列方式和形狀。

教師:很好。那常見的分子空間構型有哪些?

學生2:常見的分子空間構型有直線型、平面三角形、四面體、八面體等。

教師:很好。這些構型的形成原因是什么呢?什么是極性分子和非極性分子?

學生3:這些構型的形成是由于分子中電子的分布和鍵角的影響。

學生4:極性分子是指正負電荷中心不重合的分子,非極性分子是指正負電荷中心重合的分子。

教師:非常好。那么,極性分子和非極性分子的性質有什么不同?分子間的相互作用有哪些?

學生5:極性分子通常具有較高的溶解度和較低的沸點,而非極性分子通常具有較低的溶解度和較高的沸點。

學生6:分子間的相互作用有范德華力、氫鍵、離子鍵和共價鍵等。

教師:非常好。通過你們的回答,我可以看出你們對本節課的知識點掌握得很好。希望大家能夠繼續保持這種學習態度,深入思考和掌握化學知識。

小結:通過這樣的師生對話,教師可以更好地了解學生的困惑和問題,給予針對性的指導和建議。同時,學生可以明確知識梳理的方法和要求,更好地完成學習任務。

(三)小組實驗討論環節

教師:現在,我們將通過實驗來更深入地了解分子的空間結構。每個小組都將獲得一組分子模型和一些材料,你們需要利用這些材料組裝出不同的分子模型,并討論它們的空間結構特點。

(小組活動開始,學生興致勃勃地開始組裝模型,并展開熱烈的討論)

小組A:這個模型是直線型分子,看起來很簡單。

小組B:但是我們這個模型是四面體結構,有四個角和六個面,感覺它很復雜。

教師:(走過去)你們覺得這兩種結構有什么不同?對物質的性質會有什么影響?

小組A:直線型分子比較簡單,可能比較穩定。

小組C:四面體結構有更多的面和角,可能更容易與其他分子相互作用,導致化學反應更快。

教師:非常好!你們的觀察和思考都很到位。分子的空間結構確實對物質的性質有著深遠的影響。那我們再思考一下,除了直線型和四面體,還有哪些常見的分子空間結構呢?它們又分別有哪些特點呢?

(小組繼續討論,教師參與其中,引導思考)

教師:經過今天的實驗和討論,大家對分子的空間結構有了更深入的了解。希望大家能將這些知識應用到以后的學習中,更好地理解化學反應和物質的性質。現在,讓我們總結一下今天學到的內容。

小結:通過今天的實驗教學,學生對分子的空間結構有了更深入的理解。通過實驗和小組討論,學生觀察了不同分子模型的空間結構特點,并探討了它們對物質性質的影響。這不僅提升了學生的實驗操作能力和團隊協作精神,還激發了他們對科學探究的興趣。在未來的教學中,我們可以通過更多的實驗和討論來鞏固和拓展學生的分子空間結構知識,幫助他們更好地理解和應用化學知識。

(四)歸納與總結

教師引導學生進行了一次深入的反思和總結,并提出了一系列創新性的問題,旨在引導學生將本節課學到的知識與之前的學習經驗相連接,并思考它們在未來學習和日常生活中的應用。

教師:同學們,通過今天的學習,我們不僅探討了分子的空間結構,還了解了它們是如何通過影響分子間的相互作用而決定物質的性質的。那么,除了今天討論的內容,你們認為分子的空間結構還與哪些生活現象或科學問題有關?

學生A:我認為,分子的空間結構對藥物的設計和功能有著直接的影響。比如,藥物分子的形狀和大小必須與其目標受體的結構匹配,這樣才能有效地治療疾病。

教師:非常好的觀點。分子結構在藥物化學中確實扮演著關鍵角色。那有沒有同學可以給我們舉一個科學研究中利用分子空間結構的知識來解決問題的例子呢?

學生B:在材料科學中,研究者通過調整分子的空間結構,可以設計出具有特殊性質的新材料,如高強度的合成纖維或者新型的催化劑。

教師:非常棒,這表明了分子空間結構的知識在新材料的開發中的重要性。現在,讓我們回顧一下今天的實驗。每個小組都觀察和構建了不同的分子模型。在這個過程中,你們遇到了哪些挑戰?又是如何克服這些挑戰的?

學生C:我們在嘗試構建四面體分子模型時遇到了一些困難,因為要準確表示出分子中原子的相對位置。我們通過團隊合作、分工協作,最終成功地解決了這個問題。

教師:很好,這說明了團隊合作在解決問題中的重要性。那么,在今天的討論和實驗中,你們還有什么收獲或發現嗎?

學生D:我發現,通過實驗和模型的構建,我能更直觀地理解理論知識,這使我更加感興趣,并激發了我的探究欲望。

教師:這正是我們進行實驗教學的目的——讓理論知識生動化、直觀化。今天,我們一起探討和學習了這一概念的基礎知識和應用,希望大家能夠繼續保持好奇心,積極探索,將今天學到的知識應用到未來的學習和生活中去。

三、教學反思

(一)成功之處

1.學生參與度高:學生對分子空間結構表現出濃厚的興趣,積極參與實驗和討論,充分展現了他們的好奇心和求知欲。

2.實驗操作有效:通過實驗,學生能直觀地觀察不同分子模型的空間結構,有助于加深他們的理解。

3.師生互動良好:教師與學生之間的對話流暢,教師能夠及時回答學生的問題,引導學生進行深入思考。

(二)待改進之處

1.部分學生理解不夠深入:在討論中,部分學生對分子空間結構的理解仍停留在表面,需要教師在后續教學中加強引導和深化。

2.實驗材料有限:由于實驗材料有限,部分小組在實驗過程中出現了等待現象,影響了實驗進度。未來可以考慮增加實驗材料或優化實驗安排。

3.討論時間不夠充分:在小組討論環節,部分學生表示討論時間不夠充分,未能充分展開討論。未來可以延長討論時間或優化小組分配,確保每個學生都有發言機會。

(作者單位:廣西壯族自治區藤縣中學)

編輯:趙文靜