“ 經濟人” 還是“ 政治人” :半導體超級企業的策略選擇機制

韓召穎 劉錦

摘要:在美國點名施壓之下,為何全球半導體超級企業在中美兩國間的策略選擇呈現出較為明顯的差異? 既有研究對于高科技超級企業在大國科技競爭背景下的決策機制關注不足。超級企業的策略選擇受到外部大國關系和自身“經濟人” “政治人” 屬性的影響,當體系內大國關系處于合作的良性狀態時,“經濟人” 邏輯占據上風,企業能夠在全球市場中自主決策,理性地追求自身利潤最大化;當大國關系為競爭甚至走向對抗時,“政治人”邏輯則占據上風,企業“政治人”屬性的強弱決定其如何應對美國的政治脅迫,進而決定能否進入下一階段遵循“經濟人”邏輯的決策環節。臺積電、英偉達和阿斯麥的策略選擇能夠為這一分析框架提供經驗證據。該研究有助于理解美國對華科技競爭背景下高科技超級企業的決策機制,也對中國和中國企業在技術變革時代分析合作伙伴和競爭對手的行為邏輯具有一定啟發意義。

關鍵詞:超級企業;“經濟人”;“政治人”;科技競爭;半導體產業鏈

中圖分類號:D815 文獻標識碼:A 文章編號:1004-8049(2024)04-0014-16

科技成為當前美國對華開展戰略博弈的“主戰場”。哈佛大學貝爾弗科學與國際事務中心(Belfer Center for Science and International Af?fairs)發布的報告把人工智能、5G 通信、量子信息、半導體、生物技術和綠色能源列為中美兩國將會激烈競爭的前沿領域。① 其中,半導體作為多種日常技術的核心元素,被美國視為“鎖喉”中國高技術發展的關鍵。半導體產業典型的資本與技術雙密集型特點導致核心技術、設備和生產原料被少數企業高度壟斷,從德州儀器(Texas Instruments)、三星電子(Samsung Elec?tronics)、英特爾(Intel),到SK 海力士(SK Hy?nix)、高通(Qualcomm)、臺積電(TSMC)、阿斯麥(ASML)和英偉達(Nvidia) 等,短短半個世紀內,全球半導體市場中涌現出一批“規模龐大、國際競爭力領先,能夠駕馭跨國產業鏈與供應鏈并對國家間關系產生影響”①的半導體“超級企業”。隨著技術的變革與全球化進程的推進,這些超級企業正不斷塑造著國際政治經濟秩序,全球半導體超級企業已然成為國際體系中的重要行為體,也成為美西方國家操弄科技競爭的工具。

為全面遏制中國半導體產業發展,美國從特朗普政府時期就濫用“長臂管轄”,通過禁運“實體清單”對中國半導體企業進行定向打擊。2022 年10 月7 日,美國商務部工業與安全局(BIS)修訂《出口管制條例》(EAR)中的多個條款,施壓全球多家半導體超級企業,要求它們一同對華擴大出口限制。但美國的“動員”并未導致企業在對華半導體政策上與其達成共識,對華為的銷售禁令就曾引發高通、超威半導體公司(AMD)的反對。日本半導體設備巨頭東京電子(Tokyo Electron) 的總裁河合利樹( ToshikiKawai)對美國出口管制表示,日本企業更希望“維持現狀”以維護客戶和股東利益。② 因此,本文關注的核心研究問題是:在美國的政治脅迫下,為什么有的半導體超級企業選擇遵從美國禁華要求,有的企業并未追隨美國? 如何解釋高科技超級企業在中美之間的策略選擇? 本文融合國際政治因素和企業自身因素,從國家間關系與企業“經濟人”“政治人”屬性的角度,闡明美國對華科技競爭背景下半導體超級企業策略選擇的機制,并通過臺積電、英偉達和阿斯麥的決策過程加以驗證。

一、多元視角下半導體超級企業策略選擇研究

半導體超級企業通過對生產經營和技術研發的壟斷,攫取超額利潤并獲取一定的政治權力,在全球化快速發展的數十年間迅速崛起。自2017 年以來,美國對華科技遏制持續升級,全球半導體超級企業主動或被動地卷入大國科技競爭之中。在充分意識到這些企業對國際政治經濟秩序的沖擊力后,學界對超級企業的相關論述逐漸從經濟發展維度轉向全球政治議題,③但專門探討大國科技競爭與半導體超級企業策略選擇機制的研究相對有限。既有研究以研究對象的行為體類別為標準,主要從主權國家和跨國企業兩類視角加以闡釋。

1.1 基于主權國家的分析視角

超級企業作為跨國企業,其經營策略需要在母國政府和東道國政府之間權衡。從與母國的互動關系而言,超級企業在全球范圍內形成的結構性權力沖擊了原有主權國家的政企關系。例如,數字時代下美國大型科技企業正迅速成為國家權力的參與者,美國不得不運用反壟斷罰款和提高監管等手段“馴服”超級企業。④以奧斯瓦爾多·桑克爾(Osvaldo Sunkel)為代表的新帝國主義認為,東道國的政府干預影響企業的策略選擇,該觀點推崇政府干預能改變企業肆意擴張的危險行為,從而確保主權國家的政治控制自治。⑤ 企業經營策略除受母國和東道國的鉗制外,還受制于母國與東道國發生高烈度沖突的極端情況。卷入地緣政治沖突并受到東道國無理打壓,迫使企業向母國求援,企業的“再政治化”與“再國家化”導致它們不得不在國家間“選邊站隊”。

具體到中美兩個主權國家,中國在半導體產業中形成的比較優勢體現為體量巨大的市場規模與消費潛力,這能夠吸引產業鏈上游的相關企業來華投資建廠。而美國的政治脅迫影響企業策略選擇。一是表現為美國利用其在半導體技術鏈、資金鏈和消費鏈上形成的產業權力實現對企業的控制,并加大投資與補貼誘導尖端半導體制造企業赴美建廠。① 二是美國推行技術民族主義,通過改變全球半導體價值鏈的內部結構影響企業的生產與供應鏈布局。② 三是美國將企業塑造為影響國際輿論和思潮的工具,通過渲染“中國威脅論”,向企業政治施壓。③四是美國通過“長臂管轄”等霸凌手段,濫用域外管轄權,推行進出口管制、經濟制裁、實體清單等措施迫使企業放棄中國市場。④ 總之,中國“以市場換技術”的擴大開放與美國在前沿技術領域的政治脅迫導致超級企業面臨策略選擇的困境。

1.2 基于跨國企業的分析視角

現有成果主要有四類觀點。第一,經濟利潤。約瑟夫·奈(Joseph Nye)提出,企業擴張到國外的目的就是獲得最大化的自主能力和成長性,因此,企業甚至會利用東道國反對母國政府的契機來實現利潤最大化。例如,1973 年美國石油公司追隨阿拉伯國家的做法明顯不利于美國國家利益,但出于利潤考量,企業可以違背母國對外政策的意圖。⑤ 在是否執行美國禁用華為5G 設備的要求時,經濟利益性價比可以解釋企業立場的差異,質優價廉以及部分已使用華為設備的企業為避免更換供應商而造成成本損失,是相關企業選擇華為的原因。⑥ 大國競爭導致的對預期利潤的不確定性也是重要影響因素。有研究認為,企業對外直接投資的區位選擇受母國與東道國雙邊關系的影響,企業在友好國家投資時并不關注東道國的政治風險,相反,在非友好國家投資時則表現出較明顯的風險規避傾向。⑦ 美西方國家頻繁使用經濟制裁手段對企業進行懲罰導致的經濟利潤受損使得企業在中美間被迫“選邊”。

第二,政治意圖。部分企業與美國利益深度捆綁,以技術聯盟的形式強化技術合作,同時進行“政治正確”的表態。例如,有全球64 家企業參與的“美國半導體聯盟”(SIAC)于2021 年5 月宣布成立,加入聯盟則意味著企業無法繼續模糊自身政治立場。此外,前沿技術不斷賦能超級企業,使之在謀求主導自身領域的同時,更多介入國家與國際事務。企業不斷加強結構性權力,從而驅動國際機制與規則朝著更有利于自身發展的方向變革,追求這種壟斷國際經濟、技術規則的政治意圖促使企業選擇更有利的一邊。

第三,技術安全。蘇珊·斯特蘭奇(SusanStrange)認為,技術是大國權力的基石。 尖端半導體技術賦予維護國家安全的先發優勢使之極易被政治化與安全化。全球少數國家的少數企業壟斷了高壁壘性的關鍵核心技術,在半導體產業鏈的各個環節形成了巨大的技術優勢,這些企業往往成為美國的“重點關注對象”。美商務部曾以服務美國供應鏈韌性為由,迫使臺積電、三星電子等全球主要半導體企業交出庫存量、訂單、銷售記錄等商業機密數據,這引發了企業對核心技術泄露的擔憂。① 因此,維護技術安全成為超級企業制定經營策略時的重要考量因素。

第四,企業類型。企業所有制類型影響不同企業對大國競爭的反饋。既有研究認為,國有企業更易受到政府議程的影響,它們往往會成為被東道國重點干預和抵制的對象,從而面臨更高的進入壁壘。② 戚凱等人統計了美商務部實體清單中企業的主營業務類型,認為美國最為關注的是信息科技類企業。③ 馬骦認為更可能獲取涉及國家安全信息和情報的企業更易成為被審查的對象。④ 因而,半導體賦予超級企業的特殊行業屬性使之承擔了更多決策壓力。

上述研究兼顧母國、東道國、主權國家以及跨國企業等行為體,借用政治學、經濟學與管理學等理論,分析了影響企業策略選擇的動因。然而,既有研究對于超級企業在大國科技競爭背景下的策略選擇機制關注不足。一方面,超級企業作為經濟利益和政治利益的融合,對其如何在大國間“選邊”具有一定的自主性和能動性,因而被賦予國際戰略意義,成為決定大國科技競爭走向的重要因素之一。而超級企業被國際關系學者賦予更多的政治功能而忽略其經濟本質,這就需要跨層次的多元分析視角來構建更為嚴謹的理論框架和邏輯機制。另一方面,非國家行為體在中美戰略競爭下的策略選擇鮮有關注且未被清晰厘定。僅有研究提出,跨國企業的“選邊站”是一種被迫介入大國戰略博弈的國際政治經濟新現象,表現為企業以撤出市場、生產轉移的形式背離正常經營軌道。⑤ 這雖然提供了新觀點,但與論述主權國家在中美間戰略選擇時存在一個共性問題,即行為體的策略選擇是一個復雜的動態過程,單純用“選邊站”不能概括企業行為的彈性變化,有必要引入新的界定標準。因此,本文希望在相關研究的基礎上,構建一個解釋超級企業在大國科技競爭背景下策略選擇機制的理論框架,并以具體案例進行初步檢驗。

二、半導體超級企業的策略選擇機制

在美國持續加強對華半導體遏制的背景下,全球半導體超級企業難以在中美兩國間“左右逢源”。為更確切地把握超級企業的決策機制,需要對超級企業策略選擇的邏輯和影響因素進行分析。

2.1 半導體超級企業的策略選擇困境

超級企業興起的充分條件是經濟和技術。半導體超級企業擁有龐大的經濟體量,例如,僅蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)、字母表(Alpha?bet)、特斯拉(Tesla)和亞馬遜(Amazon)五家超級企業的市值在2021 年即增加了5.7 萬億美元,約占全球GDP 的6%。⑥ 就市場占有率而言,2021 年全球前50 家半導體供應商(不包括純代工廠)的銷售額占全球6 146 億美元半導體市場總額的89%,呈現出極強的行業集中性。⑦ 同時,具備核心技術優勢的超級企業擁有壟斷產業鏈與供應鏈某個環節的技術權力,以新思科技(Synopsys)、鏗騰電子(Cadence)和明導國際(Mentor Graphics)為代表的半導體企業對電子設計自動化(EDA)軟件的技術壟斷高達96%,3 納米制程的先進芯片目前僅能由臺積電和三星電子兩家企業量產,阿斯麥在深紫外光刻機(DUV)和極紫外光刻機(EUV)制造方面處于壟斷地位。半導體超級企業還能利用其對經濟和技術的控制權,推動全球經濟權力乃至一部分政治權力從主權國家向世界市場轉移。因此,半導體超級企業不僅代表著一國的經濟、技術利益,還包含著母國與東道國間政治、安全等多種利益的交融。尖端技術的發展、國內政治與國家間競爭的關聯度逐漸加大,大國間關系與超級企業的命運深度聯動。

超級企業與國家是何種互動關系? 自由主義和現實主義從以國家為中心的分析框架中研究企業,前者把它們看作“良性行為體”,后者將其判定為“邊緣行為體”。自由主義學者認為企業將取代國家成為主要行為體,雷蒙德·弗農(Raymond Vernon)提出,企業使主權國家陷入困境。① 斯特蘭奇認為,掌握了技術、資本與銷售網絡的企業,可以“與國家一道對民族和全球經濟發展進程發號施令”。② 自由主義范式強調企業的作用,但現實主義學者認為經濟活動應該服從于國家利益,“在民族國家和跨國公司政權的斗爭中,優勢仍在民族國家那邊”③。路易斯·保利(Louis Pauly) 和西蒙·賴克(SimonReich)考察了日本、德國和美國多家大型企業,認為“持久的國家機構和獨特的意識形態仍在塑造和引導企業的關鍵決策”④。隨著國家對企業干預的不斷升級,企業的權力正向國家回流。因此,現實主義視角下的企業被當作政治杠桿或政治武器,它們的活動須服從于服務國家的政治和安全需要。⑤ 當前,美西方國家為打壓競爭對手,將超級企業作為參與國際博弈的工具,聯合或迫使本國及盟國的企業服務于國家戰略目標。這種工具化趨向使得超級企業與國家的互動關系呈現出自由主義與現實主義“合流”的新特點。即國家仍掌握核心權威,但在行為體更為多元且相互依賴加深的同時,企業同樣扮演著復雜角色———它們既是母國對外政策的執行者,又是霸權國遏制崛起國的通道和媒介。霸權國及其盟國的超級企業不僅能實現對崛起國企業的“聯合圍剿”,更能針對性地打擊崛起國在該領域的發展與進步(見圖1)。

當前,半導體超級企業在中美兩國間策略選擇的空間有所縮小。它們作為特定“經濟—政治”關系的產物,天然被賦予“經濟人”(Eco?nomic Man)與“政治人”(Political Man)的雙重屬性。“經濟人”體現為超級企業以自利為動機,在全球半導體市場中自主決策,理性地追求利潤最大化。但是,超級企業不僅要面臨此類經濟約束,還要面對由于政府介入全球競爭形成的政治約束。⑥ 尤其是在半導體產業被美國高度政治化的當下,“政治人”屬性成為超級企業在中美兩國間策略選擇的關鍵動因。“政治人”體現為超級企業在大國政治脅迫下將政治原則置于經濟原則之上,只得被動決策,其策略選擇偏離僅追求利潤最大化的唯一目標。

由于半導體產業具備促進經濟發展和軍事能力進步的特殊意義,美國轉向在國家安全視域下理解半導體產業,并將半導體超級企業作為重點施壓和誘拉對象,以期在大國科技競爭中贏得優勢。一方面,美國意欲通過貿易制裁、出口管制、投資管控等防御性手段對企業施加政治壓力,試圖擾亂高科技企業的策略選擇。另一方面,美國政府明顯加強了國家對科技戰略的直接干預,通過頒布科技法案和產業政策實施進攻型手段,誘拉半導體超級企業加入美國遏華陣營。美國對華半導體遏制已成為由國會、國務院、財政部、商務部與司法部等多部門聯動發起的“全政府”戰略,半導體超級企業被迫更為明確地表明立場,因而在中美兩國間面臨策略選擇的困境。

2.2 “經濟人”還是“政治人”:半導體超級企業的策略選擇機制

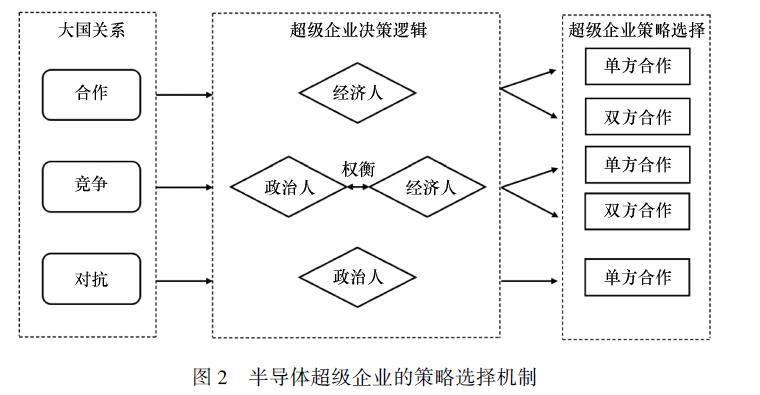

在中國、美國以及半導體超級企業的三方互動之中,假設中美兩國均不拒絕與企業合作,企業策略選擇表現為在某一具體生產環節與中國或美國開展貿易的單方合作,或與中美兩國同時開展貿易的雙方合作(因變量),企業的決策邏輯受到外部大國關系和自身“經濟人”“政治人”屬性(自變量組合)的影響。超級企業的決策邏輯是“經濟人”還是“政治人”與外部大國關系有關。當體系內大國關系處于合作的良性狀態時,“經濟人”邏輯占據上風;當大國關系為競爭甚至走向對抗時,“政治人”邏輯則占據上風。在大國合作的條件下,全球半導體超級企業在自由市場模式中以追求利潤最大化為前提構建其經濟關系,它們在經濟利益驅使下傾向于保持價值中立的平衡。但伴隨大國戰略競爭升級,美國試圖通過防御與進攻并行的手段施壓并誘拉半導體超級企業在大國間“選邊”。在此外部條件下,這些企業面臨更為艱難的權衡取舍,“經濟人”的首要決策邏輯也難以維持,“政治人”成為超級企業決策的首要邏輯。“政治人”屬性的強弱能夠決定超級企業如何應對美國的政治脅迫,進而決定能否進入下一階段遵循“經濟人”邏輯的決策環節,即決定企業決策的最終邏輯(如圖2 所示)。

(1)超級企業的“經濟人”屬性

“經濟人”起源于英國經濟學家亞當·斯密(Adam Smith)的勞動交換經濟理論,指行為體需通過權衡成本與收益做出理性選擇。① 逐利性是企業的天然特性,“利潤是激勵和操縱企業行為的因素”②,超級企業的“經濟人”屬性體現為其理性地謀求自身全球經濟利益最大化。尤其是半導體超級企業更需大量的資本投入來追趕產業迭代速度,營收規模下降將直接影響其研發投入,導致企業創新速度趨緩。因此,半導體超級企業需不斷從市場上獲得利潤,以再度進入研發、生產和銷售的良性循環。供給、需求和貿易共同組成銷售市場,“經濟人”屬性促使超級企業根據全球半導體市場情況作出利益權衡。根據邁克爾·波特(Michael Porter)提出的五力分析模型,來自賣方的議價能力(BargainingPower of Suppliers)與來自買方的議價能力(Bar?gaining Power of Customers)是影響企業決策的重要因素。③ 中美兩國在半導體市場終端形成的“市場權力”成為企業賺取利潤的關鍵驅動力,從中美兩國獲得利潤份額的改變將導致企業進入或退出市場。因而,中美兩國提供的經濟利潤是企業做出“經濟人” 決策的決定性因素。

中美兩國均是全球半導體市場的主要參與者,當前基本形成了美國主導產業上游(供給端)與中國主導產業下游(需求端)的格局。在供給端,自20 世紀90 年代末以來,美國半導體銷售額一直約占全球半導體銷售額的一半。2022 年,在全球半導體銷售市場中,美國貢獻約48%的銷售額,相比之下,韓國占19%,中國占15%(其中中國臺灣地區占8%),日本與歐盟各占9%。此外,美國半導體企業在研發、設計和工藝技術方面保持領先,在所有主要國家和地區半導體銷售市場份額上也占據主導地位。2022 年,中國半導體市場中來自美國的市場份額高達53.4%。在需求端,中國自2016 年以來即成為全球最大的半導體單一國家消費市場。2022 年,中國半導體市場占亞太市場的55%,占全球市場的31%。④ 中國還是全球最大的芯片進口國,2021 年中國芯片進口額為4 326 億美元,占比全球芯片銷售額的77.8%。⑤ 全球半導體超級企業十分依賴中國市場,例如,中國占英特爾2023 年營收的近26%,是英特爾最大的市場。在此“經濟人”屬性的影響下,半導體超級企業將依據經營特點,在全球半導體市場中挑選能使自身達到經濟利益最大化的合作者。

(2)超級企業的“政治人”屬性

“政治人”可追溯到古希臘思想家亞里士多德對柏拉圖“理性人”和“道德人”政治價值主張的批判。亞里士多德立足人的現實生活,提出了“人本性上是一種政治動物”的經典論斷。⑥廣義的理解認為,只要是處于社會政治關系與政治生活之中,具有一定政治意識的人就是“政治人”。⑦ 超級企業作為全球化的重要載體,能夠獨立參與到“國家—國家”“國家—企業”與“企業—企業”的“三角外交”之中,因而具備一定的“政治人”屬性。⑧ “政治人”屬性促使超級企業根據政治環境來制定行動計劃和決策。隨著經濟與政治的高度融合,在不完全市場競爭環境中,大國的政治脅迫將放大企業的“政治人”屬性效用,“政治人”屬性越強,企業決策越易受到大國施壓的干擾,企業決策的自主性越弱。

斯特蘭奇認為,由安全、生產、金融和知識組成的結構性權力是形成和決定全球各類經濟融和知識結構為一體的非國家行為體,并對安全產生必要的訴求。因而,結構性權力是衡量超級企業“政治人”屬性強弱的關鍵。其中,生產結構是決定能夠生產什么、由誰生產、為誰生產、用什么方法生產和按什么條件生產等各種安排的總和。① 全球半導體超級企業在生產過程中形成了相互依賴的專業分工,它們通過占據優勢產業鏈位置實現對生產結構的控制,從而獲取一定的結構性權力抵抗外部安全沖擊。全球半導體產業鏈包括設計、制造、封測三大核心環節以及基礎技術研發、設備、材料三大關鍵支撐。在價值量分布上,自設計(59%)、晶圓制造(19%)、設備(12%)、封測(6%)、材料(5%)依次遞減。② 擁有高價值量占比的企業往往具備更強大的生產結構性權力,價值量占比越高,企業在該技術環節的可替代性越低,反抗大國政治脅迫的能力越強。

金融結構中的權力表現為權力主體對信貸和貨幣的控制,半導體產業具有的資本密集型特點意味著掌握超級企業的資本和融資渠道就能掌握企業的決策權。超級企業作為跨越國界從事生產經營活動的組織,一般通過對外直接投資或收購當地企業的方式,在國外設立與多地資本合股的“多國企業”。國家與企業的關系也就通過國家對企業資本的掌握表現為控制與被控制的關系。例如,三星電子雖為一家韓國企業,但截至2022 年12 月31 日,韓國境內機構投資者的持股比例僅為16.4%。除韓國本土兩家機構外,美國貝萊德集團(BlackRock Inc.)是其第三大股東,持股5.01%,且其所有股份均具投票決議權。③ 因此,三星電子的決策受美國投資者掣肘,即使面對中國巨大經濟利益的吸引,三星電子還是在投資者施壓下拒絕為華為代工芯片,轉而投資170 億美元赴美國得克薩斯州泰勒市建廠。

技術是知識結構中的一部分,且技術是獲得聯系性權力和增強其他結構性權力的必要手段。④ “贏者通吃”是半導體產業的典型特征,強獨占性機制限制了技術的溢出效應,掌握尖端技術和生產設備的少數企業能夠具備相當的知識結構性權力。超級企業在知識結構中的權力往往和別種結構共同作用,例如,技術優勢的差距隨馬太效應不斷加大,能夠進一步決定企業在產業分工中的地位,從而增強企業的生產結構性權力。因此,在先發優勢明顯的半導體產業中,后發者往往難以通過技術創新完成對先發者的追趕。⑤ 由此,超級企業從生產、金融和知識結構相互作用中獲取的結構性權力使其獲得對自身安全的控制能力,并在一定程度上獲得在大國施壓下決策的能動性和自主權。結構性權力強的企業“政治人”屬性弱,能夠在一定程度上沖抵大國政治施壓與脅迫導致的非理性因素,進而保持策略選擇的價值中立。

(3)研究假設

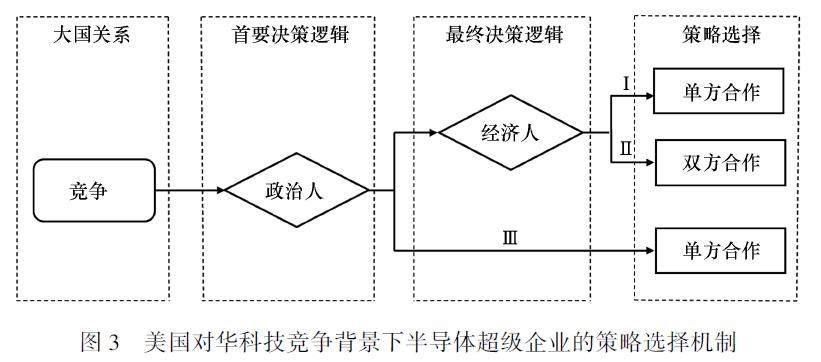

自特朗普政府以來,美國在2017 年《國家安全戰略報告》和2018 年《國防戰略報告》中將中國定義為所謂“修正主義者”和美國的頭號“戰略競爭對手”,把基于“全面脫鉤”的科技競爭作為美國參與大國戰略競爭的關鍵內容。拜登政府執政后,對內投資推動半導體等高端產業本土化,對外聯合盟伴升級對華科技封鎖,更是將對華科技競爭視為對華戰略競爭的重中之重。美國當前對華戰略競爭是安全和經濟二維一體的全面競爭,科技成為鏈接安全與經濟的關鍵紐帶,美國對華科技競爭成為美國對華政策的核心。在“經濟人”與“政治人”屬性的權衡博弈之下,超級企業存在三種策略選擇的路徑(見圖3)。據此引出本文的研究假設:

假設Ⅰ:半導體超級企業“政治人”屬性弱,決策進入“經濟人”邏輯,企業與能獲得利潤的國家單方合作。

假設Ⅱ:半導體超級企業“政治人”屬性弱,決策進入“經濟人”邏輯,企業若均能從中美兩國獲利,則與中美雙方合作。

假設Ⅲ:半導體超級企業“政治人”屬性強,企業被動選擇與美國單方合作。

三、案例分析

為進一步闡釋半導體超級企業在美國對華科技競爭背景下的決策機制,本文選取臺積電、英偉達與阿斯麥的策略選擇作為檢驗案例。①選取這三個案例主要基于三方面原因,其一,臺積電、英偉達與阿斯麥均為半導體超級企業,在全球半導體產業鏈的關鍵環節占據近乎壟斷地位,具有行業代表性,且在美國點名施壓下,三家企業的決策呈現出較為明顯的差異。其二,這三家企業分別代表了半導體行業三種不同的產業運作模式,臺積電是專門從事晶圓代工的半導體制造廠,英偉達是只從事芯片研發設計而不從事生產的無廠半導體公司,阿斯麥則是半導體設備制造商。無論是臺積電的產品、英偉達的技術還是阿斯麥的設備,它們與中國均有貿易往來,且都是美國試圖重點干預的關鍵對象,選擇這三個案例可以控制不同的生產經營特點對企業決策的影響。其三,研究美國企業英偉達“違背”美國出口管制禁令這樣的反常案例更具說服力。

3.1 臺積電“斷供”華為赴美建廠

中國臺灣地區的臺積電是全球最大的晶圓代工企業,是先進、專業封裝技術的半導體代工領導者。2016 年,臺積電市值超過美國電子巨擘國際商業機器公司(IBM),2017 年超越美國芯片領導者英特爾。2022 年,臺積電占全球半導體市場(不包括內存)的30%,在全球芯片代工市場的占有率達60%。② 即使在全球芯片市場疲軟的環境下,2023 年臺積電總營收仍達692.98 億美元。③ 自美國對華發動“科技戰”以來,臺積電因其在半導體產業鏈中的關鍵戰略地位成為大國地緣政治博弈的焦點。臺積電的“政治人”屬性弱。作為全球晶圓代工模式的開創者,臺積電在晶圓代工環節具備極強的生產和知識結構性權力,目前可以規模量產7 nm、5 nm和3 nm 芯片,產能幾乎能夠覆蓋所有主流制程節點。臺積電在先進制程工藝上的領先使其能夠獲得更為優越的產業鏈地位。2011 年,臺積電率先量產出28 nm 芯片,該節點營收占比在短期內從2%提升至22%。2019 年,臺積電追趕上英特爾等效的10 nm 制程技術,并量產出7 nm+芯片。2020 年,臺積電又先于英特爾推出5 nm 芯片。先進技術和大量訂單帶來的高額利潤使臺積電得以持續保持技術領先優勢,大客戶將難以找到能替代臺積電的代工企業。此外,雖然臺積電的股權結構較為分散,但是運營決策權被臺積電高管與中國臺灣當局的基金管理會控制。因此,即使面對外部壓力,出于強大的生產、金融與知識結構性權力,臺積電仍能做出“經濟人”決策。

臺積電大部分重要客戶位于美國。2022 年臺積電凈收入中的68%來自北美,11%來自中國大陸地區,5%來自歐洲、中東和非洲。① 蘋果、高通、博通、超威半導體、英特爾等美國無廠半導體企業均是臺積電的重要客戶。2021 年,來自上述5 家企業的交易額分別占臺積電總營收的22.2%、6.6%、7.1%、8.1%、6.3%(見表1)。即使臺積電于2021 年失去華為市場,美國企業也能隨即填補其閑置的產能。

蘋果公司依賴臺積電的代工支持,是臺積電的第一大客戶,為其貢獻約四分之一的營業收入。在2007 年推出的最早期iPhone 機型中,原是三星電子為蘋果公司代工了第一款A4 芯片。為擺脫對三星電子的過度依賴,蘋果公司于2010 年開始接觸臺積電。臺積電為達成合作,不僅派出近百人的“One Team”赴美解決芯片設計問題,還在竹科12 廠開辟蘋果公司的專屬芯片產線。在集成扇出型(InFO)封裝技術的加持下,自2016 年起,臺積電取代三星電子成為蘋果公司手機芯片的獨家代工企業。從12 nm芯片開始,蘋果公司均是第一個采用臺積電最先進制程技術的客戶。2022 年由于光刻膠等上游關鍵芯片材料價格上漲,臺積電曾宣布提高芯片代工價格,但即使臺積電對蘋果公司開出了明顯低于其他客戶的漲價幅度,蘋果公司還是果斷拒絕其漲價要求。② 可見,臺積電的經濟收益與蘋果公司高度掛鉤,其經營決策在一定程度上受美國蘋果公司影響。

2020 年5 月15 日,在被美國商務部和國防部“約談”后,臺積電正式宣布在美國亞利桑那州投資120 億美元建立5 nm 晶圓代工廠,并預計于2024 年實現量產。當天,美國商務部工業與安全局宣布對華為制裁新規,要求企業只要是采用了美國技術和設備生產的芯片,出口華為時都需先取得美國政府的許可,即使是在美國以外生產的廠商也不例外。③ 由于美國主要市場份額和優質客戶群體的桎梏,美國政府的政治脅迫進一步加強臺積電與美單方合作的趨勢。自新規頒布起,臺積電未再接受任何來自華為的訂單。2020 年9 月15 日,臺積電正式停止為華為代工生產麒麟芯片,并將華為原本預定的產能開放給其他客戶。

2022 年12 月6 日,臺積電在美國亞利桑那州投資的半導體代工廠舉行“遷機儀式”。美國總統拜登及美國商務部長吉娜·雷蒙多(GinaRaimondo)等官員出席,拜登更是在儀式上宣稱“美國制造業回來了”。① 此外,臺積電宣布亞利桑那廠投資額由原計劃的120 億美元上調至總投資額400 億美元,工藝制程由原計劃的5 nm升級為4 nm,并籌備新建一座3 nm 制程晶圓廠。臺積電預估工廠投產后的年營收達100 億美元,其終端產品市場價值將超過400 億美元。

臺積電還邀請蘋果CEO 蒂姆· 庫克( TimCook)、英偉達創始人兼CEO 黃仁勛(JensenHuang)、超威半導體公司CEO 蘇姿豐(Lisa Su)與美光科技CEO 桑杰·梅赫羅特拉(Sanjay Me?hrotra)等大客戶參加此次儀式。庫克隨即表示蘋果公司將從亞利桑那州新廠購買芯片,并保證一如既往地成為臺積電新廠的最大客戶。②臺積電與美國單方合作能極大滿足美國政治經濟利益的需求。臺積電赴美投資既能減少美國自身產業鏈短板,降低對中國臺灣地區的依賴,又能將臺積電納入半導體排華體系,遏制中國高技術產業發展。在臺積電“政治人”屬性弱的情況下,企業決策能夠依靠“經濟人”邏輯,加之臺積電本就更依賴美國市場,美國的政治脅迫會進一步加強臺積電與美單方合作的趨勢。

3.2 英偉達“特供”中國替代型芯片

英偉達是美國一家以設計和銷售圖形處理器(GPU)為主的無廠半導體超級企業。圖形處理器是連接計算機和顯示終端的紐帶,具有大量運算單元,能夠大幅提高計算效率。英偉達于1999 年發明了全球第一款圖形處理器,此后又生產出面向高性能計算和人工智能訓練的Volta、Ampere、Hopper 等架構,并以此為基礎推出了V100、A100、H100 等高端圖形處理器。英偉達在高端圖形處理器市場的占有率一度超過90%,2020 年7 月,英偉達首次在市值上實現對英特爾的超越, 成為美國市值最高的芯片企業。

設計環節在整個半導體產業鏈中大約占59%的價值量,其中邏輯芯片設計占比30%。④以英偉達為代表的無廠半導體企業就是通過設計、生產此類芯片成為半導體上游產業鏈中的行業領先者,從而具備極強的生產結構性權力。同樣,作為研發密集型企業,英偉達技術創新和迭代從未止步。英特爾創始人之一戈登·摩爾(Gordon Moore) 認為,集成電路的性能每隔18—24 個月能夠提升一倍。但隨著人工智能時代的到來,以英偉達首席執行官黃仁勛命名的“黃氏定律”(Huangs Law)提出,圖形處理器將推動AI 性能實現逐年翻倍。從2012 年的K20X 到2020 年推出的A100 芯片,英偉達圖形處理器的推理性能提高到原來的317 倍,遠超摩爾定律(Moores Law)的發展速度。⑤ 因此,英偉達得以控制AI 芯片的絕大部分市場,其高端圖形處理器被廣泛應用于深度學習技術、自動駕駛、自然語言處理、計算機視覺、語音交互、游戲設備、加密貨幣、無人機控制、醫學圖像分析等人工智能領域。例如,ChatGPT 的運行預計需要超過3 萬塊英偉達圖形處理器,這將為英偉達帶來超過3 億美元的收入。① 并且,英偉達高端圖形處理器性能大幅領先競爭對手超威半導體公司與英特爾的同代產品,在半導體市場上供不應求。此外,就股權結構來看,目前英偉達前三大股東均為資產管理公司,先鋒領航集團(The Vanguard Group)、貝萊德集團與富達投資集團(Fidelity Investments) 分別持股約8.2%、5.6%與5.1%;黃仁勛是英偉達最大的個人股東,持股占比約3.5%,且全部具有投票權。②資產管理公司通常支持企業管理層的決定,加之黃仁勛首席執行官、董事長和聯合創始人等多重職位對企業決策的影響,公司的決策權仍主要掌握在首席執行官兼大股東黃仁勛手中。因此,英偉達即使是美國企業,弱“政治人”屬性也能觸發在美國政治脅迫之下的“經濟人”決策邏輯。

在美國進一步加大對華芯片技術圍堵之下,2022 年8 月26 日,美國政府通知英偉達禁止向中國出口A100 和即將推出的H100 集成電路,限制還包括英偉達未來一切性能等于或大于A100 的產品,禁令立即生效。英偉達斷供將對中國云計算服務廠商、自動駕駛以及人工智能等前沿高科技產業發展造成較大影響。不過,英偉達隨即發布公告稱,企業已獲得授權,可以繼續通過中國香港工廠履行A100 和H100的訂單直至2023 年9 月1 日。英偉達更是加速調整和生產符合美國出口管制的芯片版本,以便“合法”出口至中國。2022 年11 月8 日,英偉達宣布將為中國提供“A800”芯片,這款芯片被認作是英偉達專為中國特供的A100 芯片替代產品。2023 年3 月22 日,英偉達證實已開發出類似H100 芯片的中國出口版本,名為“H800”,該款芯片已被阿里巴巴、百度和騰訊等中國科技公司的云計算部門投入使用。在美商務部長雷蒙多點名警告英偉達不要為了利益而罔顧“美國國家安全”后,黃仁勛仍主張美國應放松對華出口管制,重申英偉達將“重返中國市場”。

總部位于美國硅谷的英偉達為何屢次突破美國對華的封鎖政策,試圖同時與中美雙方合作? 美國出口管制新規一經頒布,導致英偉達股價下跌6.6%,對該季度在中國區的實際銷售影響預計達到4 億美元。③ 企業的“經濟人”屬性使得英偉達無法放棄中國市場,中國圖形處理器市場規模價值高達350 億美元。④ 在2023財年中,英偉達公布的歸屬于中國內地和香港的收入為58 億美元,另有70 億美元的收入來自中國臺灣地區,總計占比全年總收入的47%。⑤于是,CEO 黃仁勛在美國禁令后立即表示,盡管美國限制兩種頂級芯片出口至中國,中國仍然是英偉達的巨大市場。⑥ 英偉達公布的2023 年第三財季業績顯示,受到美國政府要求其對華限制出口A100、H100 半導體產品的影響,三季度收入同比下降17%,環比下降12%。⑦ 但企業預估,美國的產品限制在很大程度上可以通過向中國銷售的替代產品抵消。

受美國芯片脫鉤的影響,2022 年中國的芯片進口量同比下降15.3%,全球市場庫存飽和導致部分美國芯片的價格下跌90%,引發芯片市場的“雪崩”。① 同時,在絕境中的中國企業開啟“國產替代”模式。例如,國內“GPU 獨角獸”摩爾線程在被英偉達斷供后隨之推出了兩款基于自研MUSA 統一系統架構的多功能圖形處理器芯片“蘇堤”和“春曉”,這使得英偉達陷入喪失圖形處理器技術主導權的恐懼之中。因此,重新配置產品以規避貿易限制對英偉達具有重要的“經濟人”意義,英偉達成為第一家為中國市場提供符合美國貿易管制產品的美國半導體企業。而且半導體企業對中國市場有非常高的依賴度,繼英偉達后,還將會有更多的企業生產不違反美國禁令但符合中國需要的半導體產品。

3.3 阿斯麥對華“禁售”光刻機設備

光刻環節是晶圓制造中最復雜、最核心的工藝步驟,占晶圓制造耗時的40% ~50%,占芯片成本的30%,決定了整個芯片制造工藝的發展水平。光刻機作為該環節的關鍵設備,由于其結構復雜、成本極高,被譽為半導體工業“皇冠上的明珠”。荷蘭企業阿斯麥是全球最大的光刻機設備制造商,市場占有率超過60%,在浸潤式深紫外光刻機市場上占據絕對份額,并壟斷了現今最為先進的極紫外光刻機市場。

光刻機生產制造的技術要求極高,組件及配套設施復雜。阿斯麥生產的一臺極紫外光刻機由10 萬多個零部件組成,涉及上游5 000 多家供應商。據企業年報數據顯示,2022 年阿斯麥的供應商主要來自美國、德國、日本、韓國、中國臺灣地區和荷蘭本土企業。② 其中,絕大多數關鍵設備來自外國而非荷蘭本國(見表2),阿斯麥只負責掌握少部分核心技術及集成步驟。例如,最核心的高端物鏡和極紫外光源由德國卡爾蔡司(Carl Zeiss) 和美國西蒙(Cymer) 壟斷。美國企業則是阿斯麥重要的供應來源,光罩、機電設備、激光器、真空儀器儀表和儀表和控制系統等組件均來自美國。

阿斯麥于1984 年成立后的迅速崛起離不開美國產業聯盟的扶持。美國將極紫外光刻技術視為推動半導體產業發展的核心,該技術由美國半導體企業率先研發。1997 年,多家美國企業與美國能源部牽頭成立了“極紫外有限責任公司”(EUV LLC)研發聯盟。該聯盟為論證極紫外光刻技術的可行性,匯集了英特爾、摩托羅拉、超威半導體公司、國際商業機器公司等美國半導體企業,還包括了美國三大國家實驗室:勞倫斯伯克利國家實驗室(LBNL)、桑迪亞國家實驗室(SNL) 和勞倫斯利弗莫爾國家實驗室(LLNL)。阿斯麥為加入該聯盟,同意在美國建立一所工廠和一個研發中心,并保證55%的零部件從美國供應商處采購來滿足美國本土產能需求。① 阿斯麥極紫外光刻機的生產受制于美國企業的技術與原料供應,因此在合作過程中,阿斯麥需要接受美國的定期審查。

此外,阿斯麥雖為荷蘭企業,但美國資本對其具備強大的控制力。截至2024 年2 月7 日,阿斯麥第一大股東為美國資本國際集團(Capital Research and Management Company),擁有10.32% 股權;第二大股東是美國貝萊德集團, 持股7.95%;相比之下,由阿斯麥高管組成的管理委員會股權所占份額僅為0.03%。② 為加速極紫外光刻技術的研發,自2012 年起,阿斯麥還推出“顧客聯合投資計劃” (CustomerCo-Investment Program),允許大客戶對其進行少數股權投資。英特爾、臺積電與三星電子總計投資約39 億歐元,取得23%的股份,并享受優先供貨權。總體來說,阿斯麥股權結構分散,實則受美國生產、資本與技術的控制,企業“政治人”屬性強。

在強“政治人”屬性下,即使中國能提供豐厚的市場收益,阿斯麥在美國政治施壓下也不得不對華禁售先進的光刻機設備。早在2018年,中國最大芯片制造企業中芯國際向阿斯麥訂購了首臺價值1.2 億美元的極紫外光刻機。荷蘭政府發放了出口許可證,該臺光刻機原定于2019 年底交付。但隨即特朗普政府施壓荷蘭官員,要求阿斯麥停止交易。美國國防部官員多次在荷蘭駐華盛頓大使館討論此次出售存在的所謂“安全風險”。2019 年6 月,時任美國國務卿的邁克·蓬佩奧(Mike Pompeo)訪問荷蘭,為阻止此次交易親自游說荷蘭首相馬克·呂特(Mark Rutte)。7 月18 日,美國副國家安全顧問查爾斯·庫珀曼(Charles Kupperman)在呂特訪問美國期間再次施壓,要求阿斯麥停止向中國出口極紫外光刻機。③ 2020 年12 月,美商務部以“保護美國國家安全”為由把中芯國際列入所謂“實體清單”之中,這意味著某些半導體制造設備企業向中芯國際出口產品之前必須獲得美國許可。在一再延長銷售協議之下,阿斯麥不得不宣布荷蘭政府不再續簽相關出口許可,向中芯國際出售極紫外光刻機的計劃正式終止。迄今為止,阿斯麥沒有向中國大陸出口任何一臺極紫外光刻機。

阿斯麥在中國的營收主要來源于向中國出口用于生產7 nm 及以上制程芯片的深紫外光刻機。2022 年,阿斯麥向中國大陸銷售的深紫外光刻機總計約21.6 億歐元,占整體收入的14%。④ 但美國對華半導體先進設備的出口管制不僅止步于極紫外光刻機,美國還多次游說荷蘭政府不再向中國出口阿斯麥浸潤式深紫外光刻機。2022 年10 月,美國商務部工業與安全局發布了更為嚴苛的先進計算和半導體制造對華出口管制新規。受新規影響,阿斯麥美國員工停止了向中國大陸提供任何服務與支持。2023 年1 月,拜登在白宮與呂特會晤,希望通過直接交涉的方式說服荷蘭“支持”美國對中國出口芯片制造技術的限制。⑤ 隨后,阿斯麥同意擴大禁售范圍,就相關沉積設備和浸潤式深紫外光刻系統對中方進行出口限制。① 由于美國對阿斯麥在生產、資本與技術方面的控制,阿斯麥“政治人”屬性極強,即使作為全球最大的光刻機生產企業,阿斯麥也不得不承受大國競爭導致的沉重政治枷鎖。在美國極限政治施壓之下,阿斯麥只得被動選擇終止對華合作。

四、結 論

在美國的政治脅迫下,以臺積電、英偉達和阿斯麥為代表的全球半導體超級企業的策略選擇陷入兩難境地。超級企業既是經濟組織,又是政治組織,天然兼具“經濟人”與“政治人”的雙重屬性。“經濟人”體現為企業追求全球利潤的最大化,而“政治人”則會削弱企業決策的理性程度。全球半導體超級企業是否追隨美國對華禁售正是受到外部大國關系和自身“經濟人”“政治人”屬性的影響。這一分析框架不僅適用于對半導體超級企業的解釋,還可以用于闡釋其他以高科技產業為代表的非傳統型跨國企業策略選擇的邏輯。

在實踐上,該分析框架可以為中國提供若干政策啟示。其一,超級企業的國籍并不完全決定其出口偏好,部分美國及美國盟國的企業也是潛在合作者。強調自身國籍的企業可被視為母國實施對外政策的工具,它們天然與母國利益保持一致,是中國需警惕和監管的對象,而全球性的、脫離母國身份的企業將為中國擴大合作提供更有利的機會窗口。其二,國家在尖端技術領域掌握技術權力或許比市場權力更有效。經驗事實表明,半導體超級企業的單方合作絕大多數表現為接受美國制華要求。雖然強大的市場權力可在一定程度上反哺技術的發展,但在技術密集型產業中控制核心技術逐漸成為國家的權力來源。技術被遏制的國家更需要強大的市場反制能力扭轉自身在價值鏈上的不利位置。

然而,美國通過半導體出口管制遏制中國技術發展的做法不能改變半導體產業開放共融、協同發展的客觀規律和行業特征。對此,中國要拓展多樣化技術創新路徑,加強供應鏈戰略管理能力,避免過度依賴單一國家與單一供應商。例如,華為5G 小型基站內的美國零部件占比已降至1%,中國企業應更進一步提高國產技術的替代水平。中國還應積極與外國企業協調溝通,以調整高端產品和關鍵設備技術參數的方式繞開美國對華技術出口管制,補齊半導體產業短板,集中優質資源合力推進關鍵核心技術攻關。此外,中國需牢牢把握日益崛起的市場規模,在技術、標準及人才等方面保持開放心態,依托中國在封測、制造環節的能力與巨大市場的吸引力分化美國組建的各類技術聯盟,突破美國對華多邊技術出口管制。

責任編輯 邵雯婧

基金項目:本文系國家社科基金重點項目“美國對外戰略調整研究”(20AGJ010)的階段性研究成果。