論國家對海底電纜和海底管道的投資保障義務與中國因應

劉子珩 高之國

摘要:作為通訊和能源傳輸領域的基礎設施,海底電纜和海底管道的重要性得到了國際社會的廣泛承認。由于私人投資者控制著絕大部分海底電纜和管道,因此國際投資法對海底電纜和管道保障具有無法替代的現實作用,《聯合國海洋法公約》等亦為投資保障的落實提供了部分國際法層面的依據。然而因海底電纜和管道自身的獨特跨界屬性,以及國際法和各國國內法就海底電纜和管道法律制度供給的短缺,使得海底電纜和管道能否獲得國際投資協定(IIAs)的保障,以及東道國對海底電纜和管道肩負哪些具體保障義務,均存在較大的不確定性。中國應重視國際投資法與海底電纜和管道保障的其他法律規則之間的聯動關系,并以此為基礎在現有國際投資協定、國際法和各國國內法與規則中就海底電纜和管道作出針對性的法律制度設計,以實現對海底電纜和管道的有效保障。

關鍵詞:國際投資協定;《聯合國海洋法公約》;海底電纜;海底管道;域外管轄權

中圖分類號:D996.4 文獻標識碼:A 文章編號:1004-8049(2024)04-0089-18

一、問題的提出

海底電纜和海底管道(以下簡稱海底電纜和管道)的歷史分別可以追溯到1850 年和1954 年。①盡管能源、通訊領域有越來越多新技術涌現,但兩者始終有不可替代的地位。當今海底通信電纜承載著全世界超過97%的數據傳輸任務,①海底管道則被認為是現階段最快速、最安全、最經濟和最可靠的持續性能源傳輸方式。② 然而兩者的現實保護狀況卻不容樂觀。因海底電纜和管道相對脆弱的物理特征,無論是自然災害還是一些尋常的海洋活動,都可能導致兩者遭受嚴重破壞而無法有效運營;③更有甚者,因兩者均為重要的基礎設施,亦使其頻繁成為偷竊和恐怖襲擊的目標和對象。④ 因此,如何依托現有法律體系保障海底電纜和管道的安全,已經成為事關人類社會發展的重要議題。

國際社會早已意識到和平時期海底電纜和管道保護的重要性。⑤ 然而時至今日,盡管全球范圍內海底電纜和管道的總長度都超過了100萬千米,⑥海洋法領域亦早已演化出了被譽為“海洋憲章”的《聯合國海洋法公約》,但大量與海底電纜和管道保障相關的重要問題卻缺乏必要的機制設計。如董世杰認為當前日漸興盛的國際海底區域采礦活動就會對海底電纜的鋪設和運作造成干擾;⑦王秀衛強調《聯合國海洋法公約》就海底電纜和管道鋪設自由與沿海國主權性權利之間的沖突沒有作出明確應對,也缺乏有效的保障措施;⑧王金鵬等進一步指出在《聯合國海洋法公約》下就海底電纜和管道破壞的國家責任追究存在一定困難。⑨ 此外,考慮到《聯合國海洋法公約》中就海底電纜和管道保障的具體規定均為“非自執行條款”(non-self-ex?ecuting provisions),因此其法律效力最終需要通過各國國內法加以實現,然而當前依然有相當數量的國家在國內法層面就海底電纜和管道的保障只字未提。 一些在國內法層面表現良好的保障制度,如澳大利亞和新西蘭存在的“海底電纜保護區”制度,也因缺乏更多國家實踐,進而難以形成習慣國際法對海底電纜的保障起到更大助益。 因此對于多數海底電纜和管道破壞案件,海底電纜和管道的所有人在其資產受到破壞后只能通過國內侵權訴訟等尋求救濟,而一旦破壞海底電纜和管道的主體沒有被明確,所有人往往只能自行承擔損失,無法獲得有效的賠償。

然而《聯合國海洋法公約》等專門性國際法規則并非海底電纜和管道保障的唯一途徑,考慮到當前多數海底電纜和管道均由私人國際投資者所修建和運營,將海底電纜和管道泛化為一種“投資”,進而尋求以國際投資協定(簡稱IIAs)為核心的國際投資法體系的適用,同樣是海底電纜和管道保障上極為重要、但容易被國際社會所忽視的路徑。只要滿足國際投資協定的領土聯系要件、合格投資要件等基本要求,位于專屬經濟區、大陸架甚至國家管轄范圍外水域的海底電纜和管道依然有資格尋求國際投資協定的保障。若東道國沒有盡到對應的投資保障義務,投資者便有望直接通過國際投資協定的規定尋求救濟。除去國際投資協定直接規定的一系列實體待遇外,《聯合國海洋法公約》等國際法規則,以及各國國內法的規定,也將作為東道國是否有效履行部分投資保障義務的重要判定依據。此外,相較于尋求投資者母國通過公法途徑實現救濟,國際投資法中特有的“投資者—國家爭端解決機制” ( investor - statedispute settlement)更是具有無可替代的優勢。①可以說,國際投資協定不僅在《聯合國海洋法公約》等國際法規則以外對海底電纜和管道提供了一套有針對性的保障方案,還進一步強化了《聯合國海洋法公約》等國際法規則中海底電纜和管道制度對各國的現實約束力。然而因海底電纜和管道所具有的獨特的跨界屬性,以及復雜的所有權現狀,使得國際投資協定下海底電纜和管道能夠獲得怎樣的保障,依然有待檢驗。此外,因不同法律制度之間的深層聯動關系,《聯合國海洋法公約》等國際法規則供給的不足,以及各國在國內法中缺乏對海底電纜和管道保障的重視,也會對國際投資協定下東道國履行投資保障義務造成一定的現實困難。

對于中國而言,重新審視國家基于國際投資法視角下的海底電纜和管道的保障義務具有格外重要的現實意義。一方面,在“一帶一路”倡議等多邊機制的推動下,以中國海洋石油、中國電信、華為海洋網絡、中天海纜為代表的中國投資者早已開展在全球范圍內的布局海底電纜和管道,由此面臨的投資風險也愈發突出;②另一方面,隨著中國參與的海底電纜和管道投資活動的不斷增加,過往締結并生效的大量國際投資協定也導致中國不得不面對海底電纜和管道保障的潛在爭端壓力。為厘清國家基于國際投資法體系對海底電纜和管道承擔的保障義務,本文將從規范和實施層面判定現有國際投資協定能否在海底電纜和管道上加以適用,并梳理海底電纜和管道在適用國際投資協定保障中存在的困境。在此基礎上,本文嘗試對現有問題提出有針對性的解決方案,以此作為中國和國際社會為海底電纜和管道提供更加有效的保障,進而完善現有法律制度的參照。

二、海底電纜和管道能否作為國際投資協定的保障對象?

當前多數海底電纜和管道的所有權和運營權并非在各國政府手中,而是由私人投資者所掌握,例如信息科技巨頭谷歌公司便擁有全球范圍內約8.5%的海底電纜,總長度超過10 萬公里,③中國投資者亦在全球范圍內有規模龐大的海底電纜和管道投資布局。④ 這使得在海底電纜和管道的法律保障上,以國際投資協定為核心的國際投資法體系將成為不容忽視的重要一環。若海底電纜和管道能納入國際投資協定的效力范圍之中,國際投資協定的一系列實體待遇,諸如公平公正待遇、充分保障與安全待遇、征收與索賠,以及國際投資協定所規定的爭端解決機制等均有望為海底電纜和管道提供基本和有效的保障。因此,首先明確在規范層面,海底電纜和管道投資活動能否滿足領土聯系要件、合格投資要件,以及合格投資者要件,進而尋求國際投資協定的保障。

2.1 海底電纜和管道適用國際投資協定保障的領土聯系判定

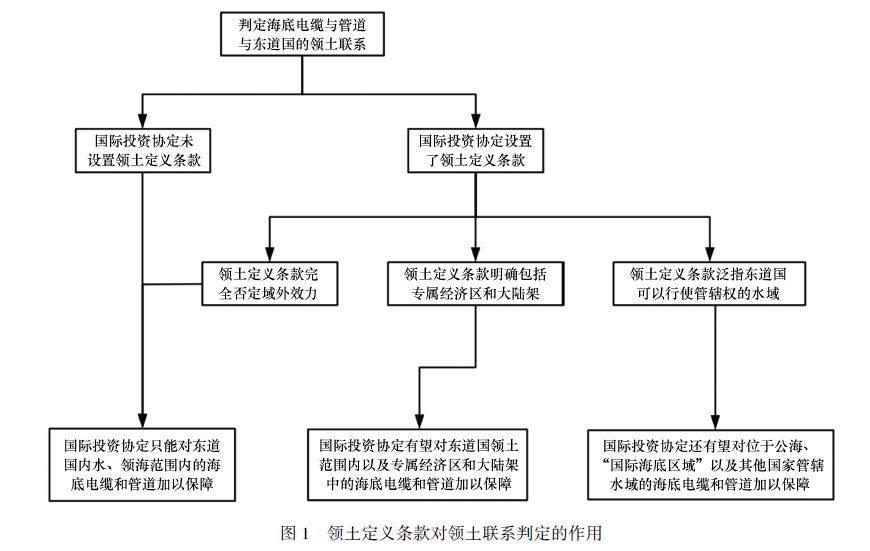

在海底電纜和管道往往會跨越多個國家管轄水域以及國家管轄外水域的前提下,①首先需要厘清海底電纜和管道能否滿足國際投資協定投資保障的領土聯系要件(territorial nexus)。領土聯系要件在多數國際投資協定中均被視為合格投資的判定前提。② 若無法被認定為位于締約國的“領土”以內,便難以滿足“合格投資”的條件。此外,該要件也決定著國際投資協定中許多具體待遇能否適用于海底電纜和管道。換言之,若無法滿足領土聯系要件,則海底電纜和管道則難以得到國際投資協定的有效保障。③

(1) “領土定義條款” 就領土聯系要件的界定

根據《維也納條約法公約》,除非締約國有不同表示,否則條約的效力范圍不應超出締約國的領土范圍。④ 國際投資協定的空間效力范圍主要有兩種界定方式,其一是籠統地以“領土”(territory)一詞界定合格投資以及實體保障的空間效力范圍,但并沒有在條約中直接就領土一詞加以定義。此種情況下,應認為國際投資協定的效力范圍只能及于一般國際法所公認的締約國領土組成部分———即締約國領陸、領空、領水(內水和領海)及其下覆底土之中。

另一種情形則是國際投資協定專門通過“領土定義條款”對“領土”作出了額外的界定,并使國際投資協定在其單獨界定的空間效力范圍內加以適用。⑥ 即便一些投資位于締約國領土組成部分之外,只要可以納入領土定義條款規定的空間范圍之中,便有資格進一步作為合格投資得到國際投資協定的保障。如在中國—尼日利亞雙邊投資協定中,領土定義條款規定“兩國內水、領海、專屬經濟區和大陸架均視為協定中的‘領土”。⑦ 值得注意的是,當前一些國際投資協定采用了較為復雜的復合式領土定義條款,在這類領土定義條款下,“領土”一詞對不同締約國的定義和適用可能存在顯著的差異。如加拿大—斯洛伐克雙邊投資協定中,領土定義條款“對加拿大而言,包括加拿大領土組成部分以及加拿大可以行使主權性權利的水域;對斯洛伐克而言,則僅指其領土組成部分”。⑧ 因此位于加拿大專屬經濟區和大陸架的投資便有機會獲得該雙邊投資協定的保障,而在斯洛伐克對應水域的投資則不能獲得雙邊投資協定保障。

因海底電纜和管道具有天然的跨界屬性,多數國際投資協定的領土定義條款很難將海底電纜和管道完整地置于其空間效力范圍之內。即,若國際投資協定沒有領土定義條款或領土定義條款不允許在一般國際法上領土范圍以外加以適用,則位于內水、領海、群島水域等國家領土范圍內的海底電纜和管道有條件被進一步判定為“合格投資”;若國際投資協定的領土定義條款將專屬經濟區和大陸架同樣納入其中,則位于專屬經濟區和大陸架的海底電纜和管道有條件被進一步判定為“合格投資”。此外,一些國際投資協定的領土定義條款范圍更大,如在韓國—葡萄牙雙邊投資協定中,“任何兩國可以依據國際法行使(exercise)管轄權的區域(anyother zone),都被視為領土”,⑨類似的條款同樣被規定在中國—阿聯酋雙邊投資協定、沙特阿拉伯—瑞典雙邊投資協定等國際投資協定中。僅依據文義解釋,盡管公海和國際海底區域均被視為“國家管轄范圍外水域” (areas beyondnational jurisdiction),但無論是《聯合國海洋法公約》還是一般國際法,均沒有否認各國在這些水域有權行使一些非屬地性質的管轄權。事實上,各國在公海、國際海底區域甚至其他國家管轄水域可以行使包括船旗國管轄權、保護性管轄權和普遍性管轄權等多種域外管轄權,因此公海等東道國管轄范圍外水域完全有條件被歸入領土定義條款之中。這些國際投資協定有望在更大空間范圍內對海底電纜和管道提供保障。

鑒于無論海底電纜和管道延伸到哪里,其在物理屬性上是不可分割的,因此有學者提出直接將海底電纜和管道視為一項完整的投資加以保障,從而部分規避領土聯系要件的限制。①盡管這種觀點能部分得到“SGS 公司訴菲律賓案”②以及“喬伊礦業訴埃及” 案等仲裁的支持,③但兩案均是針對缺乏對應實體資產的合同權利所適用的,對于僅涉及實體資產的投資保障爭端,尚無拋開領土定義條款而直接依托整體性視角適用國際投資協定保障的先例。④ 此外,這種整體性視角也會在相當程度上違背領土定義條款設置的目的。至少在現階段,應認為領土定義條款的規定依然會制約著海底電纜和管道適用國際投資協定,而不能簡單地認為海底電纜和管道可以直接以整體為單位獲得特定國際投資協定的保障。海底電纜和管道特有的跨界屬性已經揭示出當前國際投資協定對其整體加以保障存在的現實困境。

(2)海底電纜和管道與東道國是否存在“真實聯系”

除去依托領土定義條款判定外,因《聯合國海洋法公約》明確各國有權在沿海國領海以外自由鋪設海底電纜和管道,①因此若國際投資協定明確允許其在國家領土范圍以外適用,則可能同時納入大量各國基于鋪設自由所建造的海底電纜和管道,這些標的盡管可以滿足領土定義條款的規定,東道國卻無法有效管轄。因此還需要進一步明確海底電纜和管道與東道國之間是否存在真實聯系(genuine link),否則適用國際投資協定便可能對東道國施加超出其管轄權范圍的保障義務。

盡管專屬經濟區和大陸架均為國家管轄范圍內水域,但本質上卻屬于域外,因此只有少數的域外連接點能夠明確使沿海國實現對位于其專屬經濟區和大陸架上的主體、客體和行為加以管轄。超出這些基于一般國際法和《聯合國海洋法公約》授權的管轄范圍的事項,沿海國并不當然擁有對應的管轄權,而是可能歸屬于不明確的剩余權利,抑或其他國家的自由權利范疇。② 若海底電纜和管道并不來源于東道國(沿海國),則除去《聯合國海洋法公約》第79 條的規定外,《聯合國海洋法公約》與一般國際法并未提供任何有明確依據的管轄權。因此盡管其他國家鋪設的海底電纜和管道可能會途徑東道國的專屬經濟區和大陸架,但東道國可能并無管轄權依據,進而也就無法實現對海底電纜和管道的有效掌控。

對于超出東道國掌控范圍的經濟活動,顯然不應要求東道國履行國際投資協定中的各項投資保障義務,事實上東道國亦無法有效履行多數國際投資協定下的義務。因此真實聯系進一步限縮了能夠適用國際投資協定保障的海底電纜和管道的范圍。若與沿海國無實際聯系的海底電纜和管道遭到沿海國的破壞,則應當通過《聯合國海洋法公約》等國際法規則解決爭端。因此在真實聯系的基礎上,可以明確哪些海底電纜和管道能夠有效滿足領土聯系要件,進而判定其是否屬于國際投資協定下的合格投資并尋求相應的保障。

2.2 海底電纜和管道適用國際投資協定保障的合格投資判定

對于滿足領土聯系要件和真實聯系要件的海底電纜和管道,則需要進一步判斷其是否有資格被視為國際投資協定中的“合格投資”。

無論是雙邊投資協定(BIT)還是含有投資條款的條約(TIP),投資定義條款均為其必不可少的一環。③ 為了能夠更好地適應日新月異的國際投資實踐,當前許多投資定義條款直接采用了“開放式條款+負面清單”的模式,從而獲得了較大的外延,如影響最為廣泛的兩個區域性國際投資協定———《北美自由貿易協定》以及《區域全面經濟伙伴關系協定》中的投資章節便是如此。④ 作為典型的實物資產,海底電纜和管道無疑能夠較好地滿足多數投資定義條款的要求。

除去國際投資協定自身投資定義條款以外,國際投資爭端解決中心(ICSID)仲裁庭在實踐中還演化出獨立于條約規定、專門用以判別投資是否合格的一些客觀標準。最為知名的便是在“薩利尼訴摩洛哥”案中所衍生出的“薩利尼測試標準”(Salini Test),即任何一項投資在原則上均應當滿足“實際投入”“一定的合同履行期限”“風險”“對東道國經濟發展的促進作用”四項基本的、獨立的特征。⑤ 這一標準在實踐中得到了廣泛運用。但應當指出,“薩利尼標準”的四個基本特征的內涵并不明確。尤其是“對東道國經濟發展作出貢獻這一要件”面臨較大的爭議。① 即便認同此要件,對于一些經濟貢獻微弱,或者在經濟層面以外具有突出貢獻的經濟活動(如歷史文化層面具有貢獻),是否能夠契合這一標準依然存在極大的不確定性。

盡管這些特征均存在較大的待解釋空間,但對于海底電纜和管道而言,其契合卻不存在太大的爭議。首先,海底電纜和管道鋪設需要相當高昂的前期投入和動輒數十年的規劃、修建、運營和維護期限。③ 其次,海底電纜和管道面臨的風險也更加多樣化,既包括極為突出的自然災害風險、意外損壞風險和政治風險,還因其跨界性和基礎設施的屬性使其極易受到恐怖襲擊的威脅。最后,作為重要的基礎設施,一旦成功運營,顯然能夠在信息傳輸、能源運輸等業務上為東道國發展做出突出的經濟貢獻;此外,即便沒能實現成功運作,海底電纜和管道在規劃、鋪設、維修等過程中也能進一步為東道國帶來其他的收益。

毫無疑問,在滿足領土聯系要件基礎之上,海底電纜和管道能夠有效符合多數國際投資協定關于合格投資的定義,也能有效契合主流客觀標準下的合格投資的要求。盡管在特定案件中,仲裁庭還可能會采用更加細化的合格投資認定標準,如在“鳳凰訴捷克”案中,善意原則(bona fide)也被視為合格投資的判定條件,⑤但這些并不會對多數海底電纜和管道被視為合格投資造成阻礙。

2.3 海底電纜和管道適用國際投資協定保障的合格投資者判定

雖然海底電纜和管道本身作為國際投資協定保障的客體能夠在很大程度上得到投資定義條款的支持,但在主體方面,海底電纜和管道的所有者和運營者能否被國際投資協定評價為合格投資者,將同樣決定著海底電纜和管道能否適用國際投資協定而得到保障。

與領土聯系和合格投資相同,國際投資協定通常會對投資者專門加以定義,一般而言,自然人、法人或者不具有法人資格的企業和其他社團都可以被視為合格投資者,其中最關鍵的便是基于哪種標準確定“國籍”這一連接點。⑥但對海底電纜和管道而言,情況卻較為特殊。因海底電纜和管道的規劃、鋪設、運營和維護等都需要極高的成本,因此其所有者幾乎無一例外都是規模龐大的跨國公司和財團,甚至有相當數量的海底電纜和管道是由多個跨國公司共同所有和經營。⑦ 此外,這些跨國公司本身還擁有數量龐大的股東,這些具有獨立地位的股東同樣有條件被視為要求東道國履行海底電纜和管道保障義務的適格主體。因此在海底電纜和管道的合格投資者判定過程中,所有者數量較多且國籍難以確定,以及大量間接投資者的存在使判定問題進一步復雜化。

國際法協會(International Law Association)曾直言:復雜的私人主體參與使國際法層面海底電纜的保護難上加難。⑧ 盡管這一表述是針對海底電纜和管道專門性國際規則而作,但對國際投資協定的適用,情況亦是如此。不過投資者身份構成復雜的問題并非在海底電纜和管道領域單獨存在,也存在于其他的一些投資爭端,如在“阿巴科拉特等訴阿根廷”案中,最初便有超過18 萬名間接投資者通過意大利—阿根廷雙邊投資協定向阿根廷提起政府違約索賠要求。① 為應對這一難題,國際投資協定可以通過利益拒絕條款避免一部分不合格投資者利用國籍籌劃等方式享受國際投資協定的保障。② 此外,仲裁實踐中還可以采用一些客觀標準加以輔助,如這些投資者在參與海底電纜和管道修建、運營等活動的過程中,其持股比例和是否擁有決定權、管理權,以及東道國與主體之間是否就適用國際投資協定具有明確的協議,都將對相關主體能否被視為國際投資協定下的合格投資者起到決定性因素。

海底電纜和管道獨有的跨界屬性,以及復雜的所有權現狀,使得海底電纜和管道在一定程度上存在國際投資協定的適用困境。毫無疑問,能夠滿足領土聯系要件、合格投資要件和合格投資者要件的海底電纜和管道是有資格要求東道國依照國際投資協定的規定提供對應保障待遇的,東道國也需要肩負對應的保障責任。而三個基本要件在適用中存在的問題也部分揭示出國際投資協定在現階段缺乏對海底電纜和管道這一類特殊投資的專門制度設計,其中如何滿足領土聯系要求的爭議和現實困難最為突出。考慮到海底電纜和管道的極端重要性,如何有效將海底電纜和管道置于其效力范圍之下加以保障,也是國際投資協定未來應加以考量并完善的發展方向。

三、國家對海底電纜和管道的投資保障義務與主要問題

若海底電纜和管道能夠滿足上述要件,投資者自然有權要求東道國承擔國際投資協定所規定的各項保障義務。這里面既包括實體性待遇,也包括在出現投資爭端后,投資者有權依照國際投資協定規定的爭端解決機制尋求救濟。對于海底電纜和管道這一類特殊資產,一些與《聯合國海洋法公約》等國際法規則存在密切聯系的實體待遇標準,包括公平公正待遇標準、全面保障與安全待遇標準等,集中體現了國際投資協定與其他法律制度之間的聯動關系,是投資者和東道國應格外加以關注的。在這些實體待遇的要求下,東道國除去應遵從國際投資協定的專門規定外,還需要避免違反自身在《聯合國海洋法公約》以及一般國際法下所肩負的義務。此外,如《能源憲章條約》(Energy CharterTreaty)等就海底電纜和管道的實體待遇作出專門規定的國際投資協定,投資者以及東道國也應對這些特殊保障規定予以關注。

3.1 公平公正待遇下的海底電纜和管道保障義務

在國際投資協定眾多實體待遇條款中,公平公正待遇(fair and equitable treatment)是與海底電纜和管道保障存在最廣泛聯系的一項重要基本待遇。在不同國際投資協定以及仲裁實踐中,公平公正待遇的具體內涵和理解可能存在一定差異,但相較于其他待遇標準,公平公正待遇被認為是一項“絕對的”“無條件性的”標準,此外還往往與習慣國際法中的“最低待遇”(minimum standard of treatment)相結合適用,④這使得只要國際投資協定設置這一標準,無論面對怎樣的情勢,原則上東道國都應當承擔公平公正待遇中一些公認的投資保障義務。

對于公平公正待遇的內涵,正如在“泰克美德訴墨西哥”案中仲裁庭的論述,當前國際社會就“無歧視”“滿足投資者的合理預期”“東道國不應采取武斷行為”等基本已達成共識。⑤ 這些共識也是東道國在公平公正待遇下就海底電纜和管道保障所肩負的基本義務形式。如“CMS公司訴阿根廷”案中,因阿根廷后續出臺的政策和法律導致投資者就天然氣運輸的投資在事實上無法持續,便構成對公平公正待遇的違反。①在公平公正待遇的要求下,東道國應當賦予海底電纜和管道一個相對穩定、公平和合理的投資環境。東道國就海底電纜和管道反復變動的許可標準、高昂的年費和其他過于嚴格的限制,均可能直接視為對公平公正待遇的違反。近年來因美國在全球范圍內對中國海底電纜投資不斷施加壓力,導致一些中國投資者在東道國的無端干預下不得不棄標或者被強迫電纜重新布線、放棄鋪設,進而導致沉重的經濟損失。② 若中國與對應東道國之間存在生效的國際投資協定,中國投資者便可援引公平公正待遇尋求賠償。

為了更好地兼容各國就具體投資活動所肩負的其他法律義務,使投資者就對應的投資活動能夠產生合理和準確的預期,東道國在一般國際法以及自身所締結的條約中所肩負的針對具體投資的保障義務被越來越多仲裁庭在公平公正待遇的解釋中重視。③ 在“邁爾斯公司訴加拿大”案中仲裁庭強調“確定東道國是否遵從了公平公正待遇,則必須充分考慮案件中任何可以特別加以適用的國際法規則”。④ 在“Toto 公司訴黎巴嫩”案中,仲裁庭同樣表明“與投資相關的國際法以及國內公法規范都是公平公正待遇的判定基準”。⑤ 近年來締結的大量國際投資協定,如太平洋聯盟—新加坡自由貿易協定、以色列—阿聯酋雙邊投資協定等,亦直接明確與投資相關的國際法規則均可作為爭端解決的法律依據。⑥ 因此除去國際投資協定就公平公正待遇的專門規定外,若作為東道國的締約國違反了所肩負的與海底電纜和管道相關的國際法義務,將可能被直接視為違反公平公正待遇,進而導致國家責任的產生,這使得公平公正待遇成為國際投資協定與其他法律規范實現聯系的一座重要橋梁。具體而言,《聯合國海洋法公約》以及至今對締約國依然有效的《1884 年保護海底電纜公約》(International Convention forthe Protection of Submarine Telegraph Cables,又稱《巴黎公約》)等國際法規范將對公平公正待遇是否被東道國有效履行起到關鍵作用。

在《聯合國海洋法公約》中,海底電纜和管道的法律制度主要集中在兩方面:其一是肯定各國在沿海國領海以外鋪設海底電纜和管道的自由,以及群島國對途徑其水域的既有海底電纜的尊重。其二則是各國就海底電纜和管道應盡的主要保護義務,這部分義務主要集中在《聯合國海洋法公約》“公海”章節之中,但《聯合國海洋法公約》明確規定公海制度中任何與專屬經濟區內容不相違背的制度,都可在專屬經濟區等國家管轄水域內加以適用。⑦ 因此海底電纜和管道的保護在《聯合國海洋法公約》中形成了一個基礎性的框架,即在領海以及各國領土組成部分內,沿海國基于屬地連接點承擔著海底電纜和管道保護的主要義務;在領海以外,各國亦有責任基于屬人連接點和《聯合國海洋法公約》的其他規定,通過國內立法制定和實施對所有海底電纜和管道的保障制度。由于這些《聯合國海洋法公約》中的規定是否被執行將直接決定著投資者能否產生合理預期,以及避免東道國采取專斷或歧視的手段,若各國沒有在國內法層面制定和實施就海底電纜和管道保障的法律規范,抑或各國法律無法有效涵蓋《聯合國海洋法公約》規定的空間效力范圍,⑧則均有可能被視為違反國際投資協定下的公平公正待遇,進而引發東道國與投資者之間的爭端。

在《聯合國海洋法公約》以外,作為迄今為止唯一一部專門用于保障海底通信電纜的全球性公約,《1884 年保護海底電纜公約》時至今日依然對其36 個締約國具有法律約束力,①其下屬規定同樣可以構成公平公正待遇的淵源。《1884 年保護海底電纜公約》中的部分主要規定,如第2 條、第4 條和第7 條,已經被《聯合國海洋法公約》所吸收并演化為習慣國際法,對全世界所有國家產生普遍約束力。② 另一些規定,如第10 條就登臨檢查的規定,盡管并沒有被《聯合國海洋法公約》所繼承,但《1884 年保護海底電纜公約》的締約國卻應當嚴格加以實施。在歷史上,美國便曾明確執行這一條款的規定,在公海上對一艘涉嫌切割美國海底電纜的蘇聯船舶進行登臨檢查。③ 因此《1884 年保護海底電纜公約》的締約國需要在《聯合國海洋法公約》以外承擔額外的立法、執法和司法的義務,否則同樣可能被視為違背公平公正待遇。

盡管公平公正待遇使東道國不僅肩負了一系列專門性的海底電纜和管道保障義務,還進一步強化了《聯合國海洋法公約》和其他國際法規則就海底電纜和管道保障規定的現實約束力,但現階段這一標準卻很難實現其應有的對海底電纜和管道的保障效力。一方面,各國在國內立法、執法和司法層面對海底電纜和管道保障義務的履行明顯不足,這使得若出現圍繞海底電纜和管道的爭端,鮮有國家能夠有效符合公平公正待遇的要求;另外,《聯合國海洋法公約》《1884 年保護海底電纜公約》等涉及海底電纜和管道保護的國際法制度也存在較多規定不清的方面,典型如沿海國是否在本國專屬經濟區和大陸架就鋪設和運營海底電纜和管道擁有額外的規制權,以及在不同水域中各國就海底電纜和管道保障的規范管轄權和執行管轄權等應如何劃分,④都沒有明確的規定。這些制度直接決定著公平公正待遇是否能夠如投資者所期冀為海底電纜和管道提供有效的保障,以及東道國和投資者就公平公正待遇標準能否實現利益平衡,因此規則供給的短缺使得公平公正待遇對東道國就海底電纜和管道保障的現實約束作用受到一定程度的減損。

3.2 全面保障與安全待遇下的海底電纜和管道保障義務

在一些國際投資協定中,全面保障與安全待遇(full protection and security treatment)被直接置于公平公正待遇之中,如美國和加拿大主導的大量國際投資協定,以及《能源憲章條約》等。⑤ 盡管該標準的獨立地位存在一定爭議,但與涵蓋范圍較廣的公平公正待遇相較,全面保障與安全待遇更加聚焦于東道國對投資的實體安全加以保障之上。對海底電纜和管道這一易受物理損壞的實體性資產而言,全面保障與安全待遇顯然具有無可替代的價值,且《聯合國海洋法公約》《1884 年保護海底電纜公約》等國際法規則對東道國是否履行了全面保障與安全待遇下海底電纜和管道保障義務同樣起到關鍵性的判定作用。

在仲裁實踐中,全面保障與安全待遇主要指“東道國應盡一切可能避免來源于本國的暴力手段對投資造成實質性損害”。⑥ 海底電纜和管道長期以來往往會受到各種來自人為的故意性損壞,其比例遠高于因自然災害所造成的損壞,①2022 年北溪管道被炸毀事件便是近期人為故意性損壞的典型范例。基于全面保障與安全待遇,東道國便需要負擔一系列額外的投資保障義務,如明晰各項活動可能對海底電纜和管道造成的現實風險,通過本國執法機關對海底電纜和管道的安全加以保障,以及采取審慎的態度和一切合理的措施,如明確的刑事懲罰措施,從而避免損害的發生等。② 而無論具體實施破壞行為的主體是否被明確,只要東道國沒有盡到全面保障與安全待遇下的對應義務,便有可能導致國家責任的產生。若中國投資者參與投資的海底電纜和管道受到來源于東道國的破壞,全面保障與安全待遇有望成為投資者主要的救濟依據。如2007 年6 月中國電信參與投資的“SEA—ME—WE3” 海底光纜被越南漁船盜割,該事件的起源在于越南官方曾于2006 年授權本國漁船對大量早年海底電纜進行移除,卻并沒有對本國漁船的實際行為作出有效的監督,③故而該海底電纜損壞的責任完全可以直接歸于東道國越南之上。因此若該案能滿足其他國際投資協定適用的前置條件,利益受損的中國投資者便可嘗試尋求通過中國—越南雙邊投資協定等生效國際投資協定中的全面保障與安全待遇尋求救濟。④

值得注意的是,除去國際投資協定的直接規定外,全面保障與安全待遇下屬保障義務還需要結合《聯合國海洋法公約》《1884 年保護海底電纜公約》等國際法規則以及各國國內法加以實施,這也使得全面保障與安全待遇同樣成為國際投資協定與其他法律制度實現聯動的媒介。對執法機關而言,若領土定義條款明確國際投資協定的效力范圍能夠延伸到領海以外的水域,那么東道國應確保相應的國內行政法律法規在空間效力范圍上能夠涵蓋對應的水域,并在《聯合國海洋法公約》《1884 年保護海底電纜公約》等國際法規則授權的執行管轄權范圍內實施對應的法律。對于合理措施,“蘇伊士公司訴阿根廷”案,⑤以及“馬爾芬投資公司訴塞浦路斯”案中仲裁庭的觀點,⑥都表明東道國所能采取的合理措施必須控制在國際法的授權范圍之中,因此《聯合國海洋法公約》《1884 年保護海底電纜公約》等國際法規則也是東道國就海底電纜和管道采取合理措施時的最主要參照。

毫無疑問,《聯合國海洋法公約》《1884 年保護海底電纜公約》等海底電纜和管道保障的國際法規則以及各國國內法是全面保障與安全待遇能否有效落實的關鍵。但與公平公正待遇在實施中面臨的問題類似,因其他法律規則供給的短缺,使得全面保障與安全待遇對海底電纜和管道遠沒有發揮出應有的保障效力。對于各國國內法而言,因國際投資協定具有碎片化的特點,⑦不同國際投資協定的空間效力有很大差異,因此國內立法可能出現缺乏連接點,進而難以涵蓋部分國際投資協定空間效力范圍的情形。以中國為例,當前中國就海底電纜和管道保障的主要執法依據是《中華人民共和國海警法》,⑧該法明確其適用的空間范圍是“在中華人民共和國管轄海域”,這一規定大體能夠涵蓋多數中國所締結的國際投資協定的空間效力范圍,但有部分中國締結的生效國際投資協定的領土定義條款超出了我國《海警法》的管轄權范圍。如中國—阿聯酋雙邊投資協定、中國—法國雙邊投資協定中,均明確“任何締約國可以行使管轄權的區域都視為本協定中的‘領土”,且在兩協定中,全面保障與安全待遇均要求在其定義的領土中加以適用。① 這一表述使得全面保障與安全待遇的法律效力可以延伸至國家管轄范圍以外水域,而因《海警法》缺乏域外管轄連接點,中國對應的執法措施便無從談起,進而將暴露在全面保障與安全待遇規定不足的風險中。類似的情況在許多國家國際投資協定和國內法中都有所體現。

《聯合國海洋法公約》等國際法規則對全面保障與安全待遇保障海底電纜和管道的支持同樣不足。首先,若特定海底電纜和管道與多個國家都存在實際聯系,一旦該海底電纜延伸至專屬經濟區、大陸架、公海以及國際海底區域,對于這些超出各國領土范圍的部分,《聯合國海洋法公約》沒有為各國執法管轄權的劃分提供有效的依據,此時多個國家都可能基于不同的連接點對海底電纜和管道加以管轄,進而造成管轄權的沖突。其次,對于全面保障與安全待遇要求東道國采取的“合理措施”,《聯合國海洋法公約》盡管在若干相關條文中也提出了類似標準,②卻始終沒有明確其含義,進而難以為全面保障與安全待遇的實施提供明確的指引。最后,考慮到海底電纜和管道重要基礎設施的地位,對海底電纜和管道加以破壞的行為實際上是對人類共同利益的損害,因此將破壞海底電纜和管道行為認定為“海盜行為”,進而授予各國普遍管轄權一直不乏支持者。③ 但從《聯合國海洋法公約》的規定來看,海盜行為依然局限于船舶,而不能擴大解釋為對海底電纜和管道等其他財產的破壞。④ 這一傳統觀點在“北極日出號”仲裁案中得到進一步確認,并限制了破壞海底電纜和管道被視為海盜行為的可能性。⑤ 在缺乏普遍管轄權支持的情況下,全面保障與安全待遇對海底電纜和管道的保障亦將因此大打折扣,即便各國在將破壞海底電纜和管道的行為認定為海盜行為的一種的情況下,也缺乏執行管轄的依據。這些國際法層面的空白,連同各國國內法缺乏對海底電纜和管道保障的足夠重視,同樣使全面保障與安全待遇難以發揮出應有的保障效力。

3.3 國際投資協定特殊實體待遇下的海底電纜和管道保障義務

除去前述對所有適格投資有普遍保障效力的國際投資協定外,當前國際社會亦有專門針對海底電纜和管道等特殊投資加以保障的國際投資協定,最典型的即《能源憲章條約》(EnergyCharter Treaty,簡稱ECT)。該條約不僅涉及能源投資的保障,也涉及能源貿易的保障。其中與海底電纜和管道存在最密切關系的一項待遇便是“傳輸”(transit)的規定,該條約的締約國也因此需要基于該標準為涉及能源傳輸的海底電纜和管道提供對應的保障。

首先應當明確的是,《能源憲章條約》并不能對所有類型的海底電纜和管道提供對應的實體待遇,如當前最主要的涉及信息傳輸的海底光纜,因其與能源傳輸無關,便不屬于《能源憲章條約》的保障范圍,因此原則上只有海底電力電纜,以及傳輸不同能源的海底管道能夠獲得其保障。基于《能源憲章條約》第7 條的規定,《能源憲章條約》的締約國應當基于過境自由的原則,無歧視地確保能源傳輸不受任何不合理的阻礙。當然,對《能源憲章條約》第7 條的履行可能會與部分海底電纜和管道保障的現有國際法制度產生沖突,如《聯合國海洋法公約》第79 條允許沿海國為勘探大陸架、開發自然資源以及保護海洋環境對海底電纜和管道采取一定合理措施,為此第7 條進一步明確其不應妨礙現有海底電纜和管道制度的實施。

盡管《能源憲章條約》第7 條并非被置于投資章節,而是作為貿易章節的組成部分,但考慮到《能源憲章條約》作為一個涵蓋了幾乎所有能源經濟活動的框架性條約,①若其締約國采取違反第7 條規定的行為進而導致海底電纜和管道投資的目的無法實現,投資者同樣可以通過第7條尋求救濟。② 但應當承認的是,《能源憲章條約》第7 條在實施過程中將同樣面臨國際法規則不明確的困境,即因《聯合國海洋法公約》就海底電纜和管道保障制度規定不夠明確,若締約國的部分行為實質上阻礙了能源的運輸,是否能夠被評價為《聯合國海洋法公約》等國際法規則下的合理措施,便存在很大的不確定性。為此,《能源憲章條約》會議也曾計劃就第7 條的規定專門出臺一個議定書,從而輔助能源傳輸過程中所面臨的規則沖突等問題,然而該議定書在2011 年暫停后便陷于停滯,時至今日依然沒有重啟。

綜上,若能夠滿足國際投資協定的適用條件,現有國際投資協定所有對應的實體待遇和爭端解決機制原則上都可以在其空間效力范圍內對海底電纜和管道提供對應的保障,而公平公正待遇、全面保障與安全待遇以及如《能源憲章條約》等專門性條約中的規定對海底電纜和管道的保障具有最為突出的現實價值。其他的實體性待遇,如國民待遇、保護傘條款、征收與補償等,同樣也會在滿足對應條件下對海底電纜和管道的投資加以保障,而這與多數傳統投資差異不大。然而因《聯合國海洋法公約》等國際法規則就海底電纜和管道制度供給的短缺,以及各國國內法缺乏對海底電纜和管道保障的足夠重視,公平公正待遇和全面保障與安全待遇等主要實體待遇在實施中的現實效力都將因此大打折扣。私人投資者的海底電纜和管道因此面對更大遭受破壞風險的同時,東道國也不可避免陷入國際投資協定下實體義務履行不充分的法律風險之中。

四、海底電纜和管道投資保障義務的完善路徑與中國因應

從海底電纜和管道的所有權結構來看,以國際投資協定為核心的國際投資法體系對其理應起到最為關鍵的保障作用,而當前全球已生效的2591 個國際投資協定使得幾乎所有國家都應當肩負海底電纜和管道的投資保障義務。④盡管海底電纜和管道能夠在一定程度上滿足國際投資協定適用的前提條件,但因國際投資協定的碎片化,尤其是不同國際投資協定在領土定義條款設置上的差異,使得海底電纜和管道能否滿足領土要求,以及能在多大程度上滿足領土要求,在不同國際投資協定中存在巨大的差異。此外,因以《聯合國海洋法公約》為核心的海底電纜和管道的國際法制度的不完善,以及各國國內法就海底電纜和管道規則的缺位,均使得國際投資協定的實體待遇仿佛空中樓閣,各國基于國際投資協定所肩負的海底電纜和管道投資保障義務并未有效消除或減輕兩者所面對的現實風險。

透過海底電纜和管道在國際投資協定適用中的困境,亦可以看出國際投資法制度與海洋法等國際法制度之間的緊密聯系,因此無論是國際投資法還是海洋法制度供給出現短缺,都會對國際投資協定的實施造成負面影響。在海底電纜和管道的重要性早已成為國際社會共識、但相應規則的完善卻停滯不前的情況下,作為在海底電纜和管道上有至關重要利益的大國,中國應結合自身的特征和現實需要,盡快在國際投資協定、國內法、海底電纜和管道多邊規則三個方面推動和主導海底電纜和管道投資保障制度的完善,從而在有效保障自身利益的同時,利用這一契機深度參與當前和未來的全球投資和海洋治理。對此,筆者提出以下的思考和建議:

4.1 完善國際投資協定領土定義條款與實體待遇的規定

海底電纜和管道適用國際投資協定所面臨的一個最主要的困難便是在海底電纜和管道具有天然跨界屬性的情況下,如何判定其與東道國之間的領土聯系。在國際投資協定中,領土聯系判定的最主要依據就是領土定義條款。近年來多數國際投資協定肯定了在專屬經濟區和大陸架這兩個領土以外水域的適用資格,但依然也還有較多國際投資協定的領土定義條款存在顯著差異,甚至完全否定在國際投資協定在締約國領土以外的適用資格。此外,一些國際投資協定在領土定義條款的用語上存在較大的模糊性,如“東道國可以行使管轄權的水域”這一表述,若認為這一管轄權不僅僅包括屬地管轄權,則顯然公海、國際海底區域乃至其他國家管轄水域都可以落入這類領土定義條款的空間效力范圍之中,但當前沒有任何利益相關國就這一規定作出明確的解釋。因此從海底電纜和管道,以及其他各類涉海投資適用國際投資協定保障的角度出發,各國有必要盡快完善其領土定義條款的規定,明確在哪些水域可以適用,以此作為領土聯系的判定依據。

同時,國際投資協定實體待遇規定的模糊也是制約其保障海底電纜和管道的重要原因。無論是公平公正待遇還是全面保障與安全待遇均缺乏得到廣泛承認的定義。此外,兩者之間的關系,以及兩者與外部國際法規則尤其是《聯合國海洋法公約》《1884 年保護海底電纜公約》等條約法之間的關系亦不明確,這使得公平公正待遇和全面保障與安全待遇成為許多國際投資協定中投資者與東道國發生爭端的重災區。①對于實體待遇,投資者顯然期冀東道國承擔更多的保障義務,從而降低自身的風險或提高潛在的回報;而東道國,尤其是執法能力相對較弱的發展中國家,則希望縮小自己的義務范圍,從而預留更多為實現高質量發展的規制權,以及將部分發展的風險轉嫁給投資者。而公平公正待遇和全面保障與安全待遇正是投資者和東道國容易產生沖突的主要環節。為了改變這一現狀,考慮到海底電纜和管道,以及許多具體投資活動在國際法上有專門的制度規定,國際投資協定的締約國一方面應盡快明確公平公正待遇和全面保障與安全待遇等存在模糊性的實體待遇的內涵和外延;另一方面也應如《能源憲章條約》第7 條一般,設置專門的條款明確實體待遇與外部國際法規則之間的關系,從而讓投資者能夠基于實體待遇的規定產生合理預期,并為東道國采取合理措施和其他手段預留空間,使這些實體待遇能夠更加全面、合理和有效地對海底電纜和管道等重要投資提供有針對性的保障。

回到中國自身,由于中國當前已經參與了大量海底電纜和管道的投資活動,②這使得從維護自身利益角度出發,中國有必要盡快完善國際投資協定的規定使其能夠作為海底電纜和管道保障的法律工具。當前對中國具有現實約束力的107 個雙邊投資協定和24 個含有投資條款的條約中,③只有約一半數量的國際投資協定擁有領土定義條款,而擁有領土定義條款的國際投資協定也存在較為嚴重的表述不規范情況。①對中國而言,領土定義條款的解釋和適用中還有一個更為特殊的問題,即中國與其他國家之間的生效國際投資協定,是否會對香港、澳門和臺灣產生法律效力。由于中國的國際投資協定幾乎均沒有在領土定義條款中排除上述法域的適用,因此若這些法域中的海底電纜和管道遭到不合理的對待,投資者便可能直接援引中國與投資者母國的國際投資協定尋求救濟,此前“謝業深訴秘魯”案和“世能集團訴老撾”案等已經為這一潛在風險敲響了警鐘。②

對實體待遇的完善,中國當前締結的許多國際投資協定在實體待遇方面的規定亦參差不齊,如中國所參與的第一份國際投資協定———中國—瑞典雙邊投資協定中,對公平公正待遇的要求僅有“締約方應保證公平合理地對待另一方投資者的投資”,③而全面保障與安全待遇甚至只字未提,時至今日該雙邊投資協定依然是中國和瑞典投資者解決投資爭端的最主要法律依據,倘若涉及海底電纜和管道的保障問題,該雙邊投資協定的適用便將存在嚴重缺憾。類似的情況在大量中國早期締結且至今仍然生效的雙邊投資協定中屢見不鮮。

顯然,中國有必要盡快結合自身保障海底電纜和管道,以及其他涉海投資的現實需求,判定現有國際投資協定中的領土定義條款和實體待遇能否滿足海底電纜和管道保障的現實要求,并對海底電纜和管道應如何適用這些條款作出明確的解釋。如若一些國際投資協定對中國投資者海底電纜和管道保障具有無法替代的現實效力,中國則可繼續引入如中國—阿聯酋雙邊投資協定、中國—法國雙邊投資協定相似的內涵小、外延大的領土定義條款,將盡可能多的水域融入條款的適用范圍之中,并就各項主要實體待遇下東道國應盡的保障義務加以明確,從而為海底電纜和管道保障的適用打下良好基礎。反之,出于避免承擔過重投資保障義務的考量,中國則可對其他國際投資協定領土定義條款的空間效力范圍作出限制,如僅明確其在締約國領土、專屬經濟區和大陸架中投資活動的適用。對此,中國既可以通過重新簽訂國際投資協定取代舊有的版本,并在新的國際投資協定中加入對應的領土定義條款和實體待遇要求;也可以嘗試依據《維也納條約法公約》第31 條的規定,通過嗣后協定等有約束力的解釋方式賦予現有國際投資協定規定不同的內涵和外延,從而在規范層面為海底電纜和管道的投資保障提供充分的依據。

4.2 在國內法中落實東道國海底電纜和管道保障規定

因公平公正待遇和全面保障與安全待遇等實體性待遇中的許多內容需要東道國在國內法中加以規范和實施,因此若東道國在國內法中缺乏必要的制度安排,便可能被視為違背這些實體義務。現階段,包括中國在內,各國就海底電纜和管道的國內立法、執法和司法都存在明顯不足,從而面臨著較大的法律風險。因此無論基于有效保護本國海底電纜和管道利益,還是避免因未有效履行國際投資協定實體義務承擔法律責任,各國都應盡快以《聯合國海洋法公約》等現有海底電纜和管道的國際法制度為主要依據,完善國內法規定并加以有效實施。

結合前文所述,當前中國國內就海底電纜和管道保障的相關法律制度,主要包括《海警法》《刑法》兩部法律、《鋪設海底電纜管道管理規定》這一行政法規,以及作為部門規章的《海底電纜管道保護規定》。這些規范性文件在落實海底電纜和管道保障義務上均存在不同程度的缺憾。首先是《海警法》等執法法律依據,其主要問題在于域外管轄連接點的缺乏使其可能無法涵蓋部分國際投資協定的空間效力范圍。相同的情況在《鋪設海底電纜管道管理規定》及其下位法《海底電纜管道保護規定》中也有所體現。此外,就執法機關可以采取的合理措施而言,法律和行政法規中均未作出明確的規定。對于這些行政法律、法規和規章,僅從海底電纜和管道保障角度考量,增加域外管轄連接點,以及設置明確的執法手段和措施具有較高的現實必要性。

其次是《刑法》。《刑法》的主要作用在于與《聯合國海洋法公約》中破壞海底電纜和管道的國際犯罪規定加以銜接,①并決定著許多國際投資協定下公平公正待遇是否得到有效的履行。同時,基于“比利時電力公司訴匈牙利”案和“埃爾帕索能源公司訴阿根廷”案等司法實踐中仲裁庭的觀點,若東道國沒有通過國內法對危害投資的犯罪行為作出懲罰措施,則可能直接被視為對全面保障與安全待遇的違反。② 因此《刑法》的規定對中國能否有效落實海底電纜和管道的具體投資保障義務具有重要支撐作用。盡管《刑法》在管轄連接點上能夠有效滿足國際投資協定以及《聯合國海洋法公約》的要求,但在具體罪名層面,中國并沒有就破壞海底電纜和管道制定單獨的罪名,而是籠統地歸于破壞電力設備罪,以及破壞廣播電視設施、公用電信設施罪等罪名之中。這些罪名的客體與破壞海底電纜和管道無法完全重合,特別是海底管道的破壞很難落入上述罪名的評價范圍之內。③ 因此在國際投資協定中公平公正待遇、全面保障與安全待遇以及《聯合國海洋法公約》的共同要求下,中國應在刑法中增設專門針對破壞海底電纜和管道的罪名。

無論是從切實保障自身海底電纜和管道的現實需要出發,還是從避免因未有效履行國際投資協定下各項實體待遇下法律義務所面臨的爭端風險考量,中國都有必要盡快在國內法層面對上述存在的問題盡快加以規定和完善,并在《聯合國海洋法公約》和一般國際法授權的范圍內對這些法律、法規和規章加以有效實施。考慮到公平公正待遇和全面保障與安全待遇本身允許東道國通過其國內法行使具有一定裁量空間的規制權,④因此中國亦可以針對國際法就海底電纜和管道規定不清的方面,在國內法中先行予以規定,進而嘗試完善國內法與公平公正待遇和全面保障與安全待遇等實體待遇的銜接。例如《聯合國海洋法公約》指出沿海國在資源開發和環境保護中都可以就海底電纜和管道采取一定的合理措施,而在中國對應的國內法律,如《中華人民共和國海洋環境保護法》《中華人民共和國深海海底區域資源勘探開發法》中,便可以就執法機關和私人主體可以采取哪些合理措施先行加以明確。這些國內法實踐除去有望更好地塑造東道國與投資者之間的利益平衡外,還有望作為海底電纜和管道投資保障的國家實踐證據,在未來成為習慣國際法的一部分,或被國際條約所吸收。⑤ 因此在國際投資協定的推動下,中國不必僅遵照《聯合國海洋法公約》等國際法規范出臺和完善國內海底電纜和管道保障制度,而是可以融入更多的規則創新,并以此實現國家規制和規則輸出的雙重目標。

4.3 推動海底電纜和管道多邊規則的出臺

除去各國在國內法層面對自身所肩負的海底電纜和管道保障義務重視不足外,《聯合國海洋法公約》等海底電纜和管道的專門性國際法制度存在的空缺和模糊嚴重制約著國際投資協定對海底電纜和管道的適用,以及實體待遇對兩者的現實保障效力。具體而言,在管轄權方面,沿海國對領海以外不來源于本國的海底電纜和管道是否擁有管轄權,以及海底電纜和管道不同來源國對其管轄權應如何分配,在《聯合國海洋法公約》等規則中均無法找尋到明確的依據。① 此外,何為海底電纜和管道保障的合理措施,以及是否應當將海底電纜和管道的故意破壞行為視為海盜行為的一種,都是長久以來困擾海底電纜和管道保障的重點難題。因國際法規則與國際投資協定的實施之間具有密切的聯動關系,在這些關鍵問題得到有效解決之前,公平公正待遇和全面保障與安全待遇等主要實體性待遇都難以發揮出應有的保障效力,致使投資者依托國際投資協定實現海底電纜和管道的保障困難重重。

盡管海底電纜和管道的重要性早已得到國際社會的公認,但在紛繁復雜的國際海洋法制度中,其始終處于邊緣化甚至被忽視的地位。②在《聯合國海洋法公約》中,海底電纜和管道的各項法律制度幾乎就是對《1958 年日內瓦公海公約》(Geneva Convention on the High Seas)等第一次海洋法會議成果的直接繼承,早已無法滿足海底電纜和管道保障的現實需要。《1884 年保護海底電纜公約》則更是遠遠落后于時代,除去規范層面既有的不足外,該公約也只能局限于保障海底通信電纜,無法實現對海底電力電纜以及海底管道的覆蓋。面對著愈發復雜的海底電纜和管道保護形勢,國際社會有必要盡快對《聯合國海洋法公約》為核心的海底電纜和管道法律制度加以變革和完善,并針對上述主要問題作出明確的回應。在這一過程中,作為在海底電纜和管道上有重要利益的國家,亦是近年來國際投資領域以及海洋領域具有舉足輕重影響的大國,中國理應發揮更加積極的作用。

從短期來講,中國應進一步認識完善海底電纜和管道制度的緊迫性,并基于自身對海底電纜和管道保障立法的嘗試實現規則輸出。從長期來講,顯然國際社會需要在《1884 年保護海底電纜公約》的基礎上出臺全新的海底電纜和管道保障的國際條約,而中國亦應抓住這一契機推動和主導國際條約的訂立。在全新的國際條約中,海底電纜和管道的管轄權問題、與海底電纜和管道有關海洋活動的管轄權問題,各國規制海底電纜可以采取的合理措施,以及是否應將故意破壞海底電纜和管道的行為視為海盜行為,都應作出妥善的安排。在中國參與海底電纜和管道國際法制度完善的過程中,具有普適性特征的“海洋命運共同體”理念以及“一帶一路”倡議等多邊機制有望為海底電纜和管道保障制度的完善提供重要的理論依據和實踐平臺。因制度聯動作用的關系,國際法的完善將直接反哺國際投資協定對海底電纜和管道的適用,從而使國際投資協定就海底電纜和管道保障中大量現存的問題從根本上得到解決。

五、結 語

隨著私人投資者對海底電纜和管道相關活動的參與程度不斷加深,國際投資法律體系對海底電纜和管道所發揮的保障作用也將日益提高。但因海底電纜和管道自身在物理屬性和所有權上的特殊性,使其在適用國際投資協定上存在先天性的困難。國際法以及各國國內法制度上的空缺,使國際投資協定的實體待遇難以在海底電纜和管道上得以落實,這些都使東道國履行海底電纜和管道保障義務蒙上了一層陰霾。這對于投資者自身利益的保障,乃至東道國和國際社會依托海底電纜和管道實現有效發展都將產生不容忽視的阻礙。若想改變這一現狀,顯然國際社會需要從國際投資協定本身、國際法規則以及國內法規則上多管齊下,綜合施策。

保障海底電纜和管道無疑是國際投資法體系重要的現實目標之一,但實現這一過程并不僅僅涉及以國際投資協定為核心的國際投資法一個分支的完善,而是一個系統性的工程。無論是國際投資協定自身,還是國際法和各國國內法的變革都缺一不可。制度存在供給短缺的現狀,反而為中國實現規則輸出,進而參與和主導全球治理提供了寶貴的機會。中國應以海底電纜和管道適用國際投資協定保障為契機,重視不同規則體系之間的聯動關系,在推動海底電纜和管道制度完善的同時,厘清制度潛在的外溢性,為更好地保障國家利益,以及深度參與和主導全球海洋治理而努力。

責任編輯 鄧文科

基金項目:本文系國家社科基金重大研究專項(22VHQ002)的階段性研究成果。