我國高校科技專利成果轉化的問題與對策研究

徐旭冉 瞿新富 孫天棟 吳珂

摘要:新時期,“雙一流”高校建設方案和第五輪學科評估相繼加大了對科技成果轉化工作的評估力度,對于改善我國高校科技成果轉化率較低的狀況具有重要指導意義和積極的促進作用。文章通過對當前專利成果增幅顯著但轉化率低的矛盾關系進行分析,揭示當前階段高校科技成果轉化的主要矛盾在于成果轉化形式、成果價值潛力以及高校基礎能力建設等因素,圍繞“雙一流”高校建設目標,提出應當利用本次學科評估契機,鼓勵重大需求導向的原創(chuàng)性成果產出,加強對專利成果的申請前評估和過程控制,進一步有效提升高校科技成果轉化基礎能力。

關鍵詞:科技成果轉化;知識產權;成果價值;學科評估

中圖分類號:G434;G642.0? 文獻標志碼:A

0 引言

高校是科技創(chuàng)新體系的重要支撐力量,是科技成果轉化鏈中重要的成果供給方之一。高校的科技成果轉化,是體現(xiàn)學校創(chuàng)新策源地作用,服務經濟社會發(fā)展的關鍵部分,也是高校綜合學科水平的重要體現(xiàn)[1]。習近平總書記在黨的二十大報告中提出,必須堅持科技是第一生產力、人才是第一資源、創(chuàng)新是第一動力。創(chuàng)新驅動的專利轉化是一種前驅的科技模式,專利成果從科技創(chuàng)意到創(chuàng)新技術再到創(chuàng)新產品的過程,是當前科技成果轉化的主要模式。黨的二十大以來,我國社會生產力水平總體上顯著提高,無論從產業(yè)體制改革還是從國家戰(zhàn)略發(fā)展角度,科技自主創(chuàng)新能力已經成為提升經濟與各項事業(yè)發(fā)展的核心驅動力,大力改革科技成果轉化工作迫在眉睫。《中國科技成果轉化年度報告》(2015—2022年)顯示,我國高校的科技成果產出數(shù)量逐年升高,但成果轉化率始終維持在較低水平。盡管國家出臺了各類政策不斷促進高校科技成果的轉化行為,但整體轉化情況收效并不顯著,投入產出的嚴重不均衡情況成為長期以來制約高校提升辦學質量和社會影響力的重要因素。

新時期,我國“雙一流”建設高校進行了第二輪動態(tài)調整,教育部第五輪學科評估工作也已經落下帷幕,一些長期重視科技成果轉化的高校在評估結果中脫穎而出,反映出國家加快推動高校科技成果向現(xiàn)實生產力轉化的風向標,是高校提升科技成果轉化水平的重要契機。指標體系的不斷優(yōu)化,體現(xiàn)出國家在對成果轉化工作的目標性、規(guī)范性和體系性等方面更加明確,既增加了轉化產生經濟效益定量評價標準的有關細則,又保留了社會效益定性評價的綜合方法,對于高校從管理模式層面提升成果價值、提高轉化效率具有較強的指導作用[2-5]。在此背景下,如何抓住學科評估和“雙一流”高校建設方案對于科技成果轉化工作的優(yōu)化改革契機,盡快調整高校創(chuàng)新研究思路和發(fā)展布局,對于提高學校綜合辦學水平具有重要意義。

1 高校科技成果轉化發(fā)展現(xiàn)狀

多年來,科技成果轉化率低的問題一直是制約我國高校辦學水平提升的重要因素之一。國內外學者圍繞科技成果轉化問題進行了深入研究,并提出了多方面建議舉措。近10年,隨著我國經濟發(fā)展需求和科學研究投入力度的不斷加大,高校的專利成果轉化進入密集活躍期。根據(jù)《中國科技成果轉化2022年度報告》,2021年度高等院校技術開發(fā)、咨詢、服務方式轉化科技成果的合同總金額為1354.4億元,比上一年增長27%。然而,對比高校科技成果轉化量的顯著提高,轉化率卻仍處于較低水平[6-7]。具體來說,其趨勢呈現(xiàn)出以下兩方面特點。

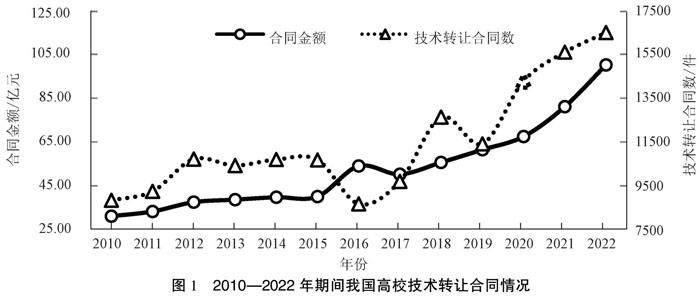

1.1 技術成果轉讓總數(shù)增幅顯著

高校專利申請數(shù)量的快速增長源于21世紀初《科技成果登記辦法》的出臺,國家對知識產權保護工作高度重視,加大力度支持科技工作者的原創(chuàng)性成果產出,致使發(fā)明專利成果成為高校科教人員績效考核的重要指標,帶來了成果轉化數(shù)量的大幅提升。根據(jù)《高等學校科技統(tǒng)計資料匯編》(以下簡稱《匯編》),2010—2022年期間,我國各類高校簽訂的技術轉讓合同數(shù)從8770份提升至16015份,增幅為82.6%,而合同金額則從31.2億元提升至100.15億元,增幅達221.0%(見圖1)。一方面,2016年后技術轉讓合同金額每年的增幅顯著加大,但合同數(shù)在2017年時有了一定幅度的下滑,隨后又快速增長。隨著高校和產學研機構對政策法規(guī)的逐漸適應和調整,合同數(shù)量迅速恢復到較高的水平,并且在簽訂金額、民營企業(yè)簽訂數(shù)所占比例等方面有了較大的改善。另一方面,基于基礎研究的論文成果與基于技術應用的專利成果占比也發(fā)生了變化。根據(jù)《匯編》統(tǒng)計,2022年全國高校發(fā)表學術論文1203369篇,與當年授權專利數(shù)的比例為3.9∶1,與轉讓專利數(shù)的比例為64∶1,二者比例相比于2012年的比例有所下降,專利在科技成果的占比明顯上升。

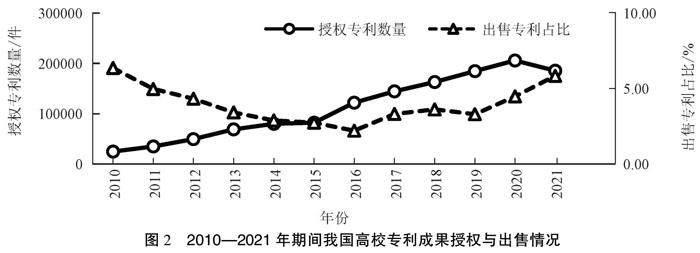

1.2 科技成果轉化率水平較低

2010年以來,高校每年授權的發(fā)明專利數(shù)都在大幅提升,但真正實現(xiàn)專利出售的比例仍低于6%并維持在較低水平,遠低于歐美發(fā)達國家,甚至在2010—2016年出現(xiàn)了一定的下滑趨勢(見圖2)。可見,雖然高校已經逐漸開始重視工程與應用研究工作,但科技成果的轉化率仍舊較低,呈現(xiàn)出明顯的不均衡現(xiàn)象。這種現(xiàn)象主要體現(xiàn)在3個方面:一是專利領域存在結構性失衡,基礎性領域的專利轉化效率差異巨大,特別在關鍵產業(yè)和核心技術領域的專利占有率低,技術成果多為跨國外資企業(yè)控制,表現(xiàn)出顯著的“卡脖子”現(xiàn)象;二是外觀設計和實用新型專利占比較高,專利的核心價值不高且分布結構不均衡;三是“沉睡專利”較多,專利授權后未轉化且長期不維護的比例較高,專利實施率不足三成,部分專利存在授權不久即失效的現(xiàn)象。

2 高校科技成果轉化工作存在的主要問題解析

近年來,國外發(fā)達國家在多個高新技術領域的技術性出口方面對我國做出限制,引起我國對知識產權保護和科技成果轉化工作的高度警覺。為解決科技和社會發(fā)展“卡脖子”難題,建設創(chuàng)新型國家,增強自主創(chuàng)新能力,國家空前加大了對高校實現(xiàn)技術成果轉化、服務地方經濟的考核力度。國家采取多樣化的成果轉化方式,大力推進自主可控研發(fā)能力的建設工作,是現(xiàn)階段技術轉讓合同的數(shù)量和合同金額增幅顯著的重要原因之一[8-12]。

作為“雙一流”高校建設的重要“風向標”,第四輪學科評估和第五輪學科評估有關科技成果轉化的指標體系有了大幅變化。現(xiàn)有的評價體系對于科技成果轉化的定義更加具體,重點考核專利成果轉化和新藥轉化兩大類工作,轉化形式限定為專利許可、專利轉讓和專利作價入股等3種形式,總體采取了有限定量指標和定性分析相結合的評價方式。同時,規(guī)范了轉化合同簽訂的形式和內容,規(guī)避了高校科研活動中常見的非知識產權類技術直接轉化等風險行為。評估結果顯示,成果轉化形式和流程的不規(guī)范、成果自身的低質性以及轉化基礎能力薄弱等因素,是造成現(xiàn)階段高轉化量和低轉化率“成果泡沫”的重要原因。

2.1 專利成果轉化形式多樣,共性問題突出

根據(jù)規(guī)定,專利成果的轉化形式主要分為專利實施許可、專利權轉讓、出資和專利融資等4種方式。我國《專利法》第10條規(guī)定,轉讓專利申請權或者專利權的,應當依照有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定辦理手續(xù)。轉讓專利申請權或者專利權的,當事人應當訂立書面合同,并向國務院專利行政部門登記,由國務院專利行政部門予以公告。由此可見,專利成果轉化性質有著明確的法律依據(jù),所有規(guī)范合同都實施了扎口登記管理,理論上不存在評估范圍的爭議問題。然而在實際管理工作中,高校的專利成果轉化形式多樣,除登記簽約的標準轉化合同外,因轉化過程不規(guī)范、量化指標不清晰等所造成的共性問題主要歸納為以下幾方面。

第一類是實際轉化行為不受合同約束造成成果流失的問題。典型情況是校企合作課題產出成果的延伸共享問題,該類由企業(yè)出資、校企合作產生的知識產權,在課題合同中多約定為雙方共同所有,一些專利成果在后期工作中實際所產生的經濟效益,一般不受高校科研人員和管理統(tǒng)計關注,不再簽訂轉化合同而通過其他形式進行利益分配。這種普遍問題容易引起科技成果的流失,不利于高校通過科技成果轉化活動獲得合理的經濟和社會效益。

第二類是專用技術成果的價值過溢評價造成專項投入過剩的問題。該類情況主要發(fā)生在一些商業(yè)秘密程度較高的技術領域以及國防領域產生的專用技術,由于成果的技術內容不宜公開,對于知識產權所產生經濟效益的評價一般通過主觀評價方法獲得。然而,因轉化所產生經濟和社會效益難以進行準確定量分析,在評估過程中無法與其他轉化合同金額進行直接對比,易產生價值過溢評價,對成果價值評估和專項投資工作產生干擾并造成損失。

第三類情況是因成果轉化過程不規(guī)范導致知識產權糾紛的問題。該類情況多源于科研人員對技術成果的保護意識不強、專利申請意愿不大等問題,或源于高校管理體系對成果轉化工作的理解不透,沒有在實際管理過程中規(guī)范成果轉化合同簽訂的主體、專利內涵及共享條款等,使得高校在科技成果推向市場的過程中處于不利的地位,容易引起產權糾紛問題。

虛擬仿真實驗室擁有的教學資源是具備多樣性與可擴充性的,優(yōu)化教學資源體現(xiàn)在對實驗室整體建設的規(guī)劃設計與實踐使用兩方面。在整體規(guī)劃設計上,從虛擬仿真實驗項目的類別、實驗室可承擔的課程內容、承載的軟硬件支撐布局設計等方面做好充足的前期建設準備。而實踐使用則是細化到實驗室具體內容實施,需要針對每門開展的實驗課程進行具體的操作步驟與目標設定,挖掘理論知識同實驗環(huán)節(jié)的契合點以及發(fā)掘實踐過程中可以關聯(lián)的其他課程內容,進而推動不同課程間實驗資源的互通與共享,減少實驗資源的浪費,促進管理類學科間的互融互通,進而實現(xiàn)課程理論與實驗專業(yè)教學合理貫通的大系統(tǒng)目標。同時,要增加實驗室的開放使用時間,即提高開放機制,在正常的實驗課程結束后,適當面向有需求的師生開放課下使用時間。結合不同實驗室的安全程度,可以采用提前預約以及“誰使用誰負責”的模式進行課后實驗室使用管理,對長期非課上時間進行實驗室開放的工作人員適時開展課時績效等工作激勵舉措,促進實驗室資源的合理下沉使用與管理。

2.2 專利成果應用潛力不足,有效轉化價值不高

專利成果的創(chuàng)新內涵具有顯著的應用導向性,成果的價值具有創(chuàng)新性和市場性雙重標準,最終體現(xiàn)在其創(chuàng)造的經濟效益。申請、授權發(fā)明專利絕對數(shù)量的提高,與專利轉化率始終維持在較低水平的現(xiàn)象形成了鮮明反差,反映出專利成果的有效價值不高,無效和低質專利比例較高。有效的專利成果更加重視轉化后可能帶來的經濟效益和社會效益,技術收益和產品價值等指標的重要性優(yōu)先于技術本身的創(chuàng)造價值。

通常來說,高校對于技術成果的審查標準重點在于該技術是否具有專利保護價值,是否可申請授權,是否可通過轉化交易獲得經費支持等因素。通過調研部分高校申請專利的審查情況總結來看,專利的類型多以“制備方法”“合成方法”等技術優(yōu)化、產品性能改良等問題作為其創(chuàng)新性屬性。特別與學術論文的創(chuàng)新性進行對比,發(fā)明專利顯著缺乏具有原創(chuàng)性、顛覆性研究成果。鄧恒等[11]從高校中專利成果的產生角度分析發(fā)現(xiàn),多數(shù)發(fā)明專利成果是基于科教人員自身的學術認識和研究結論產生的,缺乏與產業(yè)需求的關聯(lián)性考察。這種現(xiàn)象的出現(xiàn),體現(xiàn)出發(fā)明專利成果在創(chuàng)新實踐中低階化的特點,在缺乏充足應用試驗研究保障的前提下,很難保證發(fā)明成果具有相當?shù)膭?chuàng)新性和成熟度。市場對高校成果關注度不高、缺乏產業(yè)化合作信心,同時也就進一步拉大了科技成果與市場需求之間的距離。

2.3 專利成果轉化基礎不牢,對外轉化能力有限

多年來,高校辦學質量的評價主要集中于教學與科研能力的考核,其辦學能力的競爭并不包含市場因素,科技活動向市場應用端接軌的動力不足,研究工作仍圍繞基礎理論研究為主,缺乏可以直接和快速轉化為現(xiàn)實生產力及市場價值的科研成果,導致對外成果轉化的基礎并不牢靠,服務地方經濟能力成為短板。在第五輪學科評估的評價指標體系中,將學術論文成果和專利轉讓成果優(yōu)先于科研項目等其他評價內容,進一步強調了原創(chuàng)性、前沿性、突破性創(chuàng)新的重要意義。這種指標體系的設置方式,能夠直觀反映出高校將基礎研發(fā)成果向市場轉化的能力,學術論文成果與專利轉讓成果的指標層次差異性越小,則體現(xiàn)出學校在推動成果轉化方面的能力越強。

從市場對高校和科研院所的需求定位來看,需求方在現(xiàn)行經濟體制下往往不斷追求科技成果的最大利益化,對于專利價值的評價與高校的基礎創(chuàng)新核心體系相去甚遠,“政、產、學、研”在成果轉化過程中的職能定位仍不清晰。從管理角度來看,一是學校與外部成果需求單位之間缺少長效化的合作基礎,研究人員缺乏應用和實踐經驗,導致學校基礎研究工作與外界逐漸脫節(jié);二是有關專利成果轉化時發(fā)明人與學校主體間的權益分配存在爭議,導致科研人員的轉化動力不足;三是高校嚴重缺乏成果產化的專業(yè)化中介機構和人才隊伍,根據(jù)《匯編》統(tǒng)計,R&D成果應用及科技服務人員數(shù)量嚴重不足,其人數(shù)僅為全國高校科研人員總數(shù)的6.3%。這些問題的產生,直接導致了專利成果轉化率低。此外,高校缺乏對于成果轉化后專利成果的所有權管理以及對可能產生經濟效益問題的分析和管理,所轉讓的專利成果部分僅被用于企業(yè)資質的申報等用途,大量專利沒有得到充分實施,形成“沉睡專利”。

3 推進高校科技成果轉化改革對策建議

新時期,“雙一流”高校建設方案與教育部學科評估都對科技成果轉化工作提出了明確的評價依據(jù)和發(fā)展要求。結合評價指標體系的分析理解,針對當前階段高校科技成果轉化暴露出的問題,本文提出鼓勵重大需求導向的原創(chuàng)性成果產出、加強科技成果轉化的過程管理以及加強專業(yè)化平臺與管理團隊建設等具體措施對策,對于解決高校科技成果轉化“腸梗阻”問題,實現(xiàn)科技創(chuàng)新與社會經濟發(fā)展需求有機融合具有重要意義。

3.1 鼓勵重大需求導向的原創(chuàng)性成果產出,提高成果價值

當前,新一輪科技革命正在重塑全球科技競爭格局,研發(fā)和制造能力的自主可控成為標識國家核心發(fā)展水平的重要標志。通過美國等西方國家對我國各關鍵領域采取的一系列經濟和貿易制裁可以看出,我國在各領域的原創(chuàng)性成果產出能力方面還有較大的欠缺,亟須形成一批具有獨立知識產權的成果來維系經濟社會穩(wěn)定發(fā)展。成果的轉化過程離不開高校創(chuàng)造性價值的產出,而技術成果的受益方正在國家政策法規(guī)的引導下逐漸向高校傾斜。近年來,科技部等部門相繼提出了大力發(fā)展“從0到1”原創(chuàng)性基礎研究工作的政策文件,引導科技人員在產生新發(fā)現(xiàn)、新方法或新規(guī)律的原創(chuàng)性成果過程中,更加注重這些成果的需求導向和應用價值。這種政策導向,并非對于應用研究和成果轉化工作的減弱,反而更加強調待轉化成果的實用性、原創(chuàng)性價值。同時,該舉措可以充分解放高校科研工作者的基礎研究本質屬性,對于研究人員在成果轉化中的創(chuàng)新職能賦予明確定位,并進一步明確了高校在成果轉化活動中的主體地位。

從學科評估工作的導向來看,評估指標體系將成果轉化形式聚焦于授權發(fā)明專利的轉讓、許可和作價入股,打破了高校成果產出形式多樣化的傳統(tǒng)特點,表明了國家對自主知識產權的高度保護意識,整個社會對于高校科研工作的定位正在悄然發(fā)生著重要的變化。社會更加需要高校在產出優(yōu)質研究成果的同時,更加專注于基礎研究工作本身。從更宏觀的角度上來說,高校已經成為經濟社會體系中科學研究和成果產出的最重要源頭,隨之而來的社會職能分工更加明確。

3.2 加強對專利成果的申請前評估和過程控制,提高轉化效率

為了增強專利成果轉化過程的投入產出比,減少低質專利產生,西方國家早在20世紀末就開始推行專利成果的申請前評估和過程控制體系。典型的有美國斯坦福大學技術許可辦公室(OTL)[13]和東京大學科技成果轉讓機構(TOUDAI TLO)所推行的管理模式等。在這些成熟管理模式的影響下,美、日等發(fā)達國家的專利申請數(shù)并不高,但授權率和轉化率遠高于中國高校,驗證了專利申請前評估和過程管理對于促進科技成果轉化的重要作用。

2020年,教育部、國家知識產權局和科技部聯(lián)合印發(fā)了《關于提升高等學校專利質量促進轉化運用的若干意見》,提出了開展專利申請前評估的舉措建議。2021年,教育部和國家知識產權局又聯(lián)合修訂了《高校知識產權信息服務中心建設實施辦法》,旨在通過推行專利申請前評估的方式,降低申請階段無效專利和低質專利的占比,提升成果轉化質量。2022年,國家知識產權局又提出了逐步取消對專利授權獎勵的有關要求。在新時代各行業(yè)大力提升自主創(chuàng)新能力的需求背景下,對標“雙一流”高校建設方案和學科評估工作的指導思想,各高校針對科技成果轉化管理制度的改革迫在眉睫。

首先,需要盡快推行和完善專利申請前評估的工作模式,細化法律價值度、技術價值度和經濟價值度內涵,提升評估工作的有效性與合理性。其次,要加強對專利轉化的過程管理,具體來說,需要在與需求方簽訂有效協(xié)議的基礎上,明確已授權專利成果的轉化內容、權利歸屬和期限;提前邀請第三方對成果應用價值進行市場估價,在協(xié)議中明確專利轉化的金額;對于技術開發(fā)服務或產學研合作過程中產生的成果歸屬和轉化問題,需要進行明確的約定,尤其對于學校核心知識產權所屬領域的技術合作,必須展開長效跟蹤以防成果泄露;針對國防領域的成果應用,不再由需求單位直接給予應用證明,而應通過相應的職能機構對成果轉化過程進行明確的審核與認定;此外,為防止知識產權的流失和無效轉化,需要加強對“沉睡專利”的喚醒機制。這些成果轉化的過程管理,將是未來高校和社會關注的重點問題。

3.3 加強科技成果轉化的基礎能力建設,增強轉化動力

從我國高校教學科研人員和管理人員的基本設置架構出發(fā),借鑒發(fā)達國家政府與高校的改革方案,想要做好科技成果轉化的管理工作,最核心的舉措之一還在于專業(yè)化平臺與管理團隊的建設。該舉措的工作目標在于精準對接行業(yè)需求和社會資本,為學校科研人員開展成果轉化提供專業(yè)性服務。在第五輪學科評估有關科技成果轉化的統(tǒng)計要點中可以發(fā)現(xiàn),轉化協(xié)議的簽訂具有相當?shù)膶I(yè)性和制式化要求,尤其對于作價入股等多樣化轉化方式的監(jiān)測,體現(xiàn)出教育部對我國高校成果轉化現(xiàn)狀的包容性態(tài)度和專業(yè)化要求,已經成為現(xiàn)階段高校科技成果管理工作改革的一大方向。

為了提升專業(yè)化平臺與管理團隊的建設效率,需要分析解決以下幾個共性問題:一是管理平臺通常依托于高校編制或受事業(yè)單位體制監(jiān)督開展工作,其業(yè)務范圍和考核指標仍建立在學校發(fā)展的核心工作指標基礎上,缺乏靈活的市場運作機制;二是管理服務的任務目標不明確,作為學校科技成果對外轉化的窗口,其核心職能在于創(chuàng)造開放的技術成果交易平臺,為合作、交易過程提供必要的管理;三是從業(yè)人員的專業(yè)化水平有待提升,成果轉化促進工作并非單純的管理工作,是科學研究工作從基礎研究到應用開發(fā)之間必要的環(huán)節(jié),是一種市場化的科學研究行為,需要從業(yè)人員不僅具備專業(yè)學科方向的基礎水平,還應具備市場營銷、財務管理、風險控制等多方面的綜合素質。這些問題的形成與國家的政策導向和高校的科研體制改革要點息息相關,但從平臺和專業(yè)化隊伍設置的角度出發(fā),未來各部門都表現(xiàn)出支持、鼓勵的基本態(tài)度,也是“十四五”期間乃至“2035強國”計劃必然的發(fā)展趨勢。

4 結語

“雙一流”高校建設和第五輪學科評估工作的開展為我國高校的科技成果轉化工作迎來了重要的發(fā)展契機。推動科技成果的高效轉化,實現(xiàn)科技研發(fā)能力的自立自強,破解“卡脖子”難題,已經成為我國高校在未來發(fā)展階段的重要使命。面向目前較低的成果轉化水平和極高的市場需求矛盾,通過政策性引導、過程性管理,是高校管理改革工作的重要手段。首先,高校需要推動基礎理論研究工作與國家戰(zhàn)略和市場需求的銜接,優(yōu)化科研管理組織模式,進一步提升成果的產出效率和產出質量;其次,應當進一步完善學校的成果管理機制,經費投入和科研產出向成果轉化傾斜,引導科研人員對科技成果轉化工作的熱情與動力;最后,積極引進和吸收社會資源,著力搭建高水平的科技成果轉化平臺,培養(yǎng)專業(yè)性的成果轉化管理團隊,真正建立與應用接軌的科研成果轉化橋梁,推動創(chuàng)新鏈、人才鏈和產業(yè)鏈的全面部署,實現(xiàn)我國自主科研能力的高質量提升。

參考文獻

[1]李華一,陶重犇,徐樹鵬.基于知識流動的高校產學研協(xié)同創(chuàng)新探究:評《高校科技成果轉化與協(xié)同創(chuàng)新》[J].科技管理研究,2020(21):后插1.

[2]黃麗君.高校專利轉移轉化與新常態(tài)下經濟創(chuàng)新驅動發(fā)展[J].南通大學學報(社會科學版),2017(6):126-131.

[3]趙剛.確保科技資源增強科技自主創(chuàng)新能力[J].學術交流,2008(6):59-62.

[4]郝濤,林德明,丁堃,等.“雙一流”高校科技成果轉化激勵政策評價研究[J].中國科技論壇,2023(7):21-32.

[5]萬明,梁壯.“雙一流”建設高校的動態(tài)調整機制研究[J].研究生教育研究,2021(6):85-89.

[6]李建中.科學與技術的離散和自洽:我國高校科技成果轉化率低的根源與對策[J].科技管理研究,2018(11):260-266.

[7]常旭華,詹澤慧,陳強,等.我國高校教師發(fā)明披露問題:現(xiàn)狀、制度原因及改進對策[J].研究與發(fā)展管理,2016(3):122-133.

[8]鐘衛(wèi),陳彥.政府如何促進大學科技成果轉化:基于發(fā)達國家的經驗總結[J].中國科技論壇,2019(8):170-178.

[9]魏延輝,魏靜,劉娜.基于樸素式創(chuàng)新視角沉睡專利共享價值研究[J].天津大學學報(社會科學版),2020(3):254-260.

[10]劉運華.面向科技成果轉化的專利質量和價值提升路徑[J].科技管理研究,2023(8):158-164.

[11]鄧恒,王含.專利制度在高校科技成果轉化中的運行機理及改革路徑[J].科技進步與對策,2020(17):101-108.

[12]魏夢凡,余永祥.高校科技成果轉化中自建經濟實體模式研究[J].科技與法律,2018(2):76-81.

[13]周傳忠.美國斯坦福大學科技成果轉化市場機制研究[J].科技管理研究,2017(17):139-144.

(編輯 姚 鑫)

Analysis and countermeasures of the transformation of scientific and technological achievements in Chinese universities in the new era

XU? Xuran, QU? Xinfu, SUN? Tiandong, WU? Ke

(Office of Science and Technology Research, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China)

Abstract:? In the new era, the construction plan for “double first-class” universities and the fifth round of subject evaluation have successively increased the evaluation of the transformation of scientific and technological achievements, which has important guiding significance and positive promoting effect on improving the low conversion rate of scientific and technological achievements in Chinese universities. The article analyzes the contradiction between the significant increase in current patent achievements but the low conversion rate, revealing that the main contradiction in the transformation of scientific and technological achievements in universities at the current stage lies in factors such as the form of achievement transformation, the potential value of achievements, and the construction of basic capabilities in universities. Based on the goal of building “double first-class” universities, it is proposed to take advantage of the opportunity of this disciplinary evaluation to encourage original achievements oriented towards major needs, strengthen the pre-application evaluation and process control of patent achievements, and further effectively enhance the basic capabilities of scientific and technological achievement transformation in universities.

Key words: transformation of scientific and technological achievement; intellectual property; achievement value; subject evaluation

基金項目:江蘇省高等教育教改研究立項課題;項目名稱:“師生協(xié)同-項目牽引-以文育人”三位一體拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式研究;項目編號:2023JSJG293。江蘇省高等教育質量保障與評價研究課題;項目名稱:新時代教育評價改革背景下高校中外合作辦學項目建設評價體系研究——以南京理工大學為例;項目編號:2023-C32。

作者簡介:徐旭冉(1986— ),男,助理研究員,博士;研究方向:化學工程與技術,教育科研管理。