楊華俊:在自然中行走,奔跑于天地之間

王妍妍

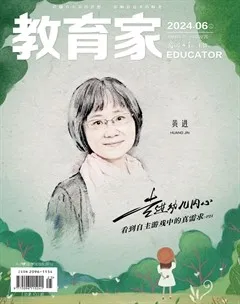

學前教育究竟要給孩子什么?身處山清水秀、自然資源豐富的鄉村幼兒園,江蘇省句容市下蜀鎮中心幼兒園園長楊華俊有著獨到的見解:“教育不是強加、約束、設計、打造,而是給予孩子大自然中的陽光、雨露、空氣、花香和鳥鳴……盡可能地葆有他們在這一階段應有的自然本色。”在這里,教師認真傾聽孩子的一言一語,感受自由自主的游戲活動氛圍,激發孩子蓬勃向上的生長力;在這里,孩子從單一的在室內接受知識,轉為走向自然,體驗生活,釋放生命靈性;在這里,師幼積極與環境發生作用,努力使孩子成為知識的主動建構者,實現完整的生命成長。

創設適宜環境,支持幼兒多樣化學習

楊華俊是土生土長的下蜀人。她的父母文化程度不高,但是他們尊師重教,尤其重視對她的教育。初中畢業填報志愿時,父母向當時的班主任請教。班主任建議楊華俊在填報普師專業之外,再增加一個幼師專業,多一種可能性與選擇性。或許是注定和幼教有緣,楊華俊順利被原江蘇省丹陽師范學校錄取。1999年8月,畢業后的楊華俊被分配到下蜀鎮中心幼兒園。隨著工作年限的增加,幼師已不僅僅是她的職業,還成為她生命中的摯愛。

記得剛參加工作時,下蜀鎮中心幼兒園只有三個班級,辦園條件極其有限。戶外只有一組滑梯,室內的游戲材料則是雪花片拼插玩具。玩具和材料稀缺,根本無法滿足幼兒的需要。怎樣突破瓶頸?思考著這一問題,每天上下班的路上,楊華俊看到金色稻田里的稻草人被制作得惟妙惟肖,河邊漁民丟棄的河蚌殼、螺螄殼數不勝數,靈感突然冒了出來:為何不把這些自然材料帶到幼兒園?于是,她在自己的班級進行了嘗試:把河蚌殼、螺螄殼等材料放在美工區,方便孩子制作各種手工作品;用稻草制作表演區里的草裙……在楊華俊的引領下,孩子們創造了各種玩法,其他班級的教師也被吸引加入這場初級階段的自然資源開發活動。

2008年,楊華俊開始擔任園長,在傾注自己的愛和夢想的同時,她愈發認識到鄉鎮幼兒園場地充足、生態資源十分豐富,具有得天獨厚的優勢。山坡上花果飄香,不同月份總有相應的花朵盛開、果實成熟;圈棚里雞鴨羊兔成群結隊,生機勃勃;戲水池邊泥沙、鵝卵石遍布,材料豐富;圍墻邊雜花野草,蟲鳴蝶舞;四周各類樹木環繞,隨處留下遮蔽的濃蔭。以前,楊華俊羨慕大城市里幼兒園的先進技術設備、品質良好的玩具,現在她則堅信豐富的自然環境和本土資源才是寶貴的財富,“幼兒是積極主動的探索者和體驗者,有能力從周圍的事物或現象中有所發現和創造。在豐富多樣的自然環境中,幼兒能以自己的方式感知、體驗、探索,成為學習的主人”。

堅守鄉村幼教25年,在楊華俊的帶動下,下蜀鎮中心幼兒園充分利用鄉村資源,創設適宜的生態環境,滿足幼兒在大自然中游戲,支持幼兒多樣化的學習。以戶外環境創設為例,幼兒園既尊重自然場地的原貌,保護生態環境,又巧妙利用自然地形創建戶外活動場所。比如,攀爬區巧妙利用依山而建的高低落差,定制了一組攀爬組合玩具,既增添了一份野趣,又滿足了孩子攀爬、探險的需要。

在幼兒園里,有一處2000平方米的山坡被設計成生態園:上半部分用來種植桑葚、無花果、獼猴桃、石榴、柿子、枇杷等,形成了一片小果園,下半部分則建成了圍欄,用來飼養兔子、鴨、鵝等動物。每種動物都有獨立的園舍,方便孩子照護、觀察。在茂密的香樟樹下,幼兒園還設置了沙水區,孩子既能夠享受到自然遮陰,又能夠感受到一天中光影的位移變化。

有了充足的戶外游戲區域,楊華俊引領幼兒園從教育視角出發,結合教師對于戶外游戲價值的認知,將其劃分為探索性游戲區、表現性游戲區和運動性游戲區。孩子和教師共同給場地命名——兔子坡、山羊府、南瓜地、水稻田、泥巴坑、樟樹傘等。楊華俊笑稱,這些名字極具童心童趣,隨著資源的變化,場地名稱也會動態調整。而這些大大小小的場地,能充分滿足孩子的多樣化需求,讓鄉村孩子擁有幸福的童年。

在教育細節中重構鄉村學前教育生態

一日生活皆課程。每天從入園開始,下蜀鎮中心幼兒園的教育就在發生。針對鄉村幼兒園教育資源開發利用不足、兒童內在需求關注不足和課程生活向度體現不足等問題,楊華俊帶領幼兒園歷時16年,建構自然生活課程,并提出回歸自然、回歸生活、回歸游戲的課程理念,以期讓幼兒具備強壯的身體、積極的情感、好奇的態度、審美的眼光、友好的精神和完整的經驗。通過開展小、中、大逐層遞進的主題課程,幼兒園努力落實生活活動、游戲活動、教學活動、家園活動、社區活動等多樣化的課程實施方式。

“自然生活課程的建構與實施,使孩子擁有在園生活的新樣態:在大自然中行走,奔跑于天地之間。幼兒園的教育不再囿于圍墻范圍內,而是發生在鄉村田園之中、社區與家庭之中。”楊華俊將其稱為“一種鄉村學前教育生態的重構”,是家、園、社協同育人的鄉村學前教育新樣態。

下蜀鎮是句容最北邊的小鎮,楊華俊希望,能將“小鎮”這個詞詮釋出一種溫暖的感覺,以幼兒園為紐帶,拉近人與人之間的距離,提升人與人的熟悉程度,豐富人與人之間的情感聯結。在幼兒園門廳里有一面墻,名為“我們生活的地方”,幼兒用圖畫記錄著他們走過的每一個地方。楊華俊說,“園子里和天地間”的課程資源,不僅是成人出于理性的資源維度劃分的,還是兒童的眼睛能看到、小手能觸摸到、小腳能丈量到的生活世界;不僅是空間的擴展,還是從物質層面到文化層面的延展。

從實施場域來看,小班的課程主要集中在園內,幼兒可以充分感受園內的人、事、物,探索自然、體驗生活、享受游戲,在一日生活中獲得多樣的經驗,體驗在園生活的快樂。中班的課程拓展到園外,將小鎮的田園風光、風情民俗、社會文化等資源融入課程內容,幼兒在走訪日、接待日、遠足日等活動中,體驗社區生活,感受家鄉的美好。比如,走訪日,孩子到超市、郵局等,了解家鄉生活的多種場景;接待日,廚師爺爺、警察叔叔等職業的家長來園介紹他們的工作,與孩子一道互動體驗;遠足日,孩子來到長江邊的工廠碼頭、蜜蜂養殖園、茶谷、稻田、榨油坊等,感受家鄉的自然風光、風情民俗、工業發展。大班的課程從家鄉拓展到全國乃至世界,幼兒感興趣的熱點事件如冬奧會、神舟系列載人飛船再升級,以及世界各國風情等多元文化。除了有規律可循的一日生活,還有許多有趣的日子,比如采摘日、集會日、露營日,有助于豐富孩子的生活,充實孩子的心靈。

“教育是有目的、有計劃的,尊重幼兒的自由自主,就是要尊重兒童的年齡特點和學習方式,用兒童感興趣的、易接受的方式展開教育,達成育人目標。”楊華俊表示,教會孩子禮儀與規則很容易,然而如何讓孩子主動構建規則、遵守規則,才是教育的核心要義。保教人員要懂得“退”與“進”的策略。“退”即放手讓孩子嘗試、體驗,比如排隊打餐,出現了擁擠、撞翻飯菜的現象,此時教師要耐心觀察,讓孩子自己解決。“進”即引導孩子發現問題、商討策略,教師不批評、不指責,而是鼓勵孩子在飯后回看視頻,討論問題的成因,繼而商討規則,設置等待線,解決擁擠問題。正是一個個具體的教育細節,構成了高質量的教育,豐富了自然生活課程的內涵。

構筑普特兒童融合共生的“天使之家”

“雁行的V字結構,使它們比單個大雁飛行省去三分之二的體力。大自然的許多現象常常給人們帶來哲思,從大雁飛行的現象中,我們悟出了一個道理——團隊的力量是無窮的。”多年園長崗位的歷練,楊華俊深深體會到:獨行快、眾行遠。園長的智慧在于善于用人,充分調動教職工的積極性和創造性,使幼兒園人盡其才、才盡其用,讓創造的智慧和力量轉化為幼兒園發展的不竭動力。

以種植園品種的規劃為例,以往每個班級劃分一小塊地,由班級自主決定種植品種,年輕教師由于缺少種植經驗,于是向家長求助。家長通常喜歡推薦當季的蔬菜,以至于班級之間相似度非常高,偌大的菜園種植品種卻十分單一,孩子獲得的經驗也就非常單一。于是,楊華俊邀請廚工、保育員等后勤人員一起參與種植品種審議,請他們梳理一年四季適合本地種植的品種。教師從教育的視角布局場地,一方面考慮生長樣態,如根、莖、葉、果等典型特征;另一方面考慮生長條件,如水生植物、需地膜輔助生長的植物、需搭建架子的爬藤植物等。除此之外,教師可以引導幼兒認知相鄰植物,比如西紅柿和圣女果、燈籠椒和朝天椒、包菜和紫甘藍等。規劃后的菜地能夠種植許多品種,教師耐心傾聽孩子的想法,認領他們想要種植的品種,全程提供指導與支持。小小菜園,因后勤人員和教師的共同智慧,給孩子帶來了更多的探索價值。

“鍛造雁行團隊,要珍視差異、尊重個性、包容不同,追求‘尊重每一個、相信每一個、發展每一個的團隊文化,營造和樂融融的精神家園。”楊華俊堅信,每一位教職工都能成為某一領域的領頭雁,幼兒園也通過積極開展教師社團、沁心講壇、保育員節等活動,培育和展示教職工的個性與特長,讓每一個人都有成長的平臺與發展的通道,感受到職業的尊嚴和幸福。

愛是教育的源泉,也是雁行團隊的靈魂。面對特殊兒童融合教育的難題,楊華俊在幼兒園設立了特殊兒童融合教育項目“天使之家”,聘請特殊學校專業教師定期來園指導,把真情與關愛化作一個個切實可行的方案。

“天使之家”項目的發起源自楊華俊與一個特殊兒童家庭的交往經歷。中班下學期開始,楊華俊以及帶班教師發現樂樂行為異常,比如上課時注意力不集中、活動中常搞惡作劇。大班上學期,樂樂被確診為多動癥。楊華俊至今記得第一次約樂樂媽媽來辦公室談話時,樂樂媽媽極度敏感,防備心很強。她擔心楊華俊會勸退樂樂,甚至拿著手機錄音。直到看出楊華俊態度誠懇,才慢慢放下了防備,打開了話匣子。經過與樂樂媽媽多次深入交流,楊華俊了解到,傳統觀念讓樂樂的家人無法認識到多動癥的危害和治療的緊迫性,同時覺得這件事說出去很沒面子,產生更大的心理壓力。樂樂媽媽不得不一邊給孩子治療,一邊面臨家人的冷眼旁觀。家人之間無法達成一致,讓她倍感沮喪。楊華俊意識到,一個特殊兒童對于一所幼兒園來說可能是幾百分之一,但對于一個家庭卻是百分之百,“僅靠自己的一腔熱情根本不夠,還需要專業的方法支持特殊兒童”。

2019年,正值句容市建設第一批融合教育資源教室,市里投入資金為幼兒園建設資源教室,配備康復設備。楊華俊抓住這一契機,確立了融合教育的理念,抓緊培訓教師、開發相關課程。經過幾年的探索,“天使之家”融合教育的理念更加清晰,舉措更加有效,“融合教育不僅發生在有特殊兒童的班級,全園的教職工都是融合教育的實施者,都要以尊重接納的心態對待每個孩子”。以患有唐氏綜合征的歡歡為例,她對韻律活動很感興趣,教師可以在游戲分享環節展示歡歡在音樂區的游戲視頻,幫助她建立自信,逐步融入集體。此外,幼兒園可以將康復訓練的器械巧妙融合在孩子的生活和游戲環境中,使特殊兒童在和小伙伴一起游戲的過程中,最大限度地獲得發展。比如,將“小青蛙吐舌頭”的吹氣游戲材料投放在科學區,引導口部肌張力不足的孩子和小伙伴一起玩吹氣游戲,既有趣,又達到了康復訓練的效果。

積極探索基于“每一個”的融合教育育人模式,回歸融合教育的本源,楊華俊對融合教育有著美好而篤定的憧憬:要讓每個孩子懂得并尊重生命的多樣性,在每個孩子的心中播下愛和善良的種子。