地方師范院校教師教育者專業素養現狀研究

[摘? 要]? 地方師范院校是鄉村教師培育的搖籃,其教師教育者隊伍的專業素養水平是影響教師教育質量的關鍵因素。以W大學為個案,基于該校近年的7項國培項目的實效反饋評價分析發現,教師教育者既擁有崇高的教育情懷和敬業精神、寬厚的教育理論知識、獨特的教學方法與話語風格,同時又存在不熟悉中小學教師的話語體系、基礎教育實踐素養和教師學習方面知識不足等問題。結合個案質性分析提出,要促進地方師范院校教師教育者專業素養發展需要盡快完善教師教育學科制度,建立組織保障,制定精細化的評價體系與激勵制度。

[關鍵詞]? 教師教育者;專業素養;質性分析

[中圖分類號]? G451? [文獻標志碼]? A? [文章編號]? 1674-6120(2024)07-0059-14

高質量教師是高質量教育發展的中堅力量。2022年4月,教育部等八部門在《新時代基礎教育強師計劃》中明確要求,著力推動教師教育振興發展,努力造就新時代高素質專業化創新型中小學教師隊伍,為加快實現基礎教育現代化提供強有力的師資保障[1]。新時代高素質專業化的教師隊伍建設依賴于高素質專業化的教師教育者。作為地方基礎教育師資培育的搖籃,地方師范院校(省屬師范院校)教師教育者隊伍的專業素養直接影響師范生培養和在職中小學教師培訓的質量,間接影響當地基礎教育高質量發展。因此,關注地方師范院校教師教育者的專業素養具有非常重要的現實意義。為了深入了解地方師范院校教師教育者隊伍專業素養狀況,筆者選取G省W師范大學(以下簡稱“W大學”)為個案,細致分析了該大學的7項國培項目實效反饋資料,對照教師教育者應具備的專業素養,探明該校教師教育者團隊專業素養的優勢與短板,在

收稿日期:2023-11-24;修回日期:2024-03-21

*基金項目:寧夏哲學社會科學(教育學)規劃項目“人工智能時代師范院校教師專業素養發展機制研究”(編號:20NXJA01)。

作者簡介:崔藏金,女,寧夏師范學院外國語學院教授,博士。研究方向:教師教育。

引用格式:崔藏金.地方師范院校教師教育者專業素養現狀研究——基于W大學國培實效評價的質性分析[J].教育與教學研究,2024(7):59-72.

Citation format:CUI Cangjin.Research on the Current Situation of Professional Competencies of Teacher Educators in Local Normal Universities—A Qualitative Analysis on the Effectiveness of W University′s National Training Programs[J].Education and Teaching Research,2024(7):59-72.第7期2024年7月 ?????崔藏金:地方師范院校教師教育者專業素養現狀研究No.7Jul.2024分析問題背后原因的基礎上,提出了一些制度性建議,期望為地方師范院校教師教育隊伍建設提供借鑒和啟示。

一、教師教育者專業素養內涵與結構? 教師教育者有廣義和狹義之分。廣義上的教師教育者包括了大學的教師教育者、各級教師培訓機構的教師與教研員以及一線學校帶徒弟的教師等。本研究中的教師教育者取其狹義,即指高師院校中長期承擔教師教育類課程教學、師范生教學技能指導和在職教師專業培訓的教師[2]。教師教育者的專業素養是教師教育者在專業實踐中解決復雜問題和適應不可預測情境的專業能力與人性能力;高級能力是教師教育者面對復雜問題情境時作出明智而富有創造性的判斷、決策和專業行動的能力,而人性能力則為建立在人性、情感、道德與責任基礎上的能力[3]。教師教育者的專業行動能力表現為能貫通教育理論與教育實踐,對所教授的學科、對象、情境、方法擁有廣泛、系統、綜合、全面的知識技能,能深層次反思教育實踐[4]。教師教育者的人性能力體現為教師教育者的師德修養、教育情懷與專業責任(commitment)。教師教育者的專業素養以有效教師培養為核心,以引導教師自主發展為目標[3],具有跨界性(彌合教師教育“理論—實踐”鴻溝的跨界能力),聯結性(聯結一階教學和二階教學),獨特性(教師教育者專業特有),統整性(統整普通教育、學科教育、教學法知識以及實踐經驗)四個特征[5]。

國內外學者對教師教育者應然與實然的專業素養進行了相關研究。國外學者發現,稱職的教師教育者不僅具備探究發現新知和批判性思維能力、教師教育活動組織與管理能力、調適多元角色的能力,還擁有良好的溝通與合作能力,以及跨學科能力和教育變革能力[6]。另外,學科教育能力、教師教育教學法能力也是教師教育者必備的專業能力[7]。系統分析國外教師教育者專業標準及學者相關研究發現,稱職的教師教育者要具備五種基本能力:學科能力、教師教育教學法、反思與監控能力、溝通與合作能力、學術研究能力。

我國還沒有制定教師教育者專業標準,有關教師教育者的專業素養的規定散見于我國教育部等部門的教師教育相關政策文件中。2011年,教育部印發的《關于大力推進教師教育課程改革的意見》提出:師范院校教師要有高尚的師德、優良的教風、敬業精神和高度的責任心,具備現代教育觀念,有創新精神和指導中小學教育教學改革的能力[8]。這一文件的附件《職前教師教育課程標準(試行)》明確要求,承擔教育類課程的教師(實為教師教育者)應具備師德修養與教育理念、教育知識與能力、教育實踐與體驗三個方面的基本素養[8]。教育部《普通高等學校師范類專業認證實施辦法(暫行)》則明確要求,學科課程與教學論教師(學科教師教育者)要具有突出的教育教學能力(課堂教學、課程開發、信息技術應用和學習指導等),較強的研究能力和創新能力,教師職前養成與職后發展一體化指導能力[9]。

近十年來,國內學者結合我國教師教育者專業職責研究了教師教育者應具備的專業素養及結構,取得了突破性成果。王鑒認為,教師教育者要對所教授的學科專業有深入的研究,具備學科教育能力和教育理論素養,還要具備基礎教育實踐素養[2]。楊躍提出,教師教育者要具備學科教育素養和教師教育素養兩大專業素養,其中教師教育素養是教師教育者的核心專業素養,是學科專業知能與教師教育教學法在深度融合后產生的一種新的素養,擁有這種核心專業素養是教師教育者贏得專業權威的重要前提[10]。楊蘭等學者基于一項質性研究發現,理想的教師教育者(教師培訓者)要具備專業道德、教師教育(教師培訓能力)和自我發展三項核心素養[11]。此外,一些學者認為課程建設與實施、教學研究專業發展[4,12-14]、教學評價素養[15-16],以及洞察實踐與解決實際問題的能力也是教師教育者要具備的基本素養[17]。梳理國內外近十年教師教育者專業素養與能力相關研究發現,教師教育者要具備的專業素養呈四維結構:一是師德修養與教育理念(具有正確的學生觀、教師觀、教育觀和相應的行為);二是學科教育素養(中小學某一學科的教育素養);三是教師教育素養(包括了教“教學”的能力、課程設計與開發、溝通與組織等能力);四是研究素養(包括反思與探究、發現新知與創新能力)。

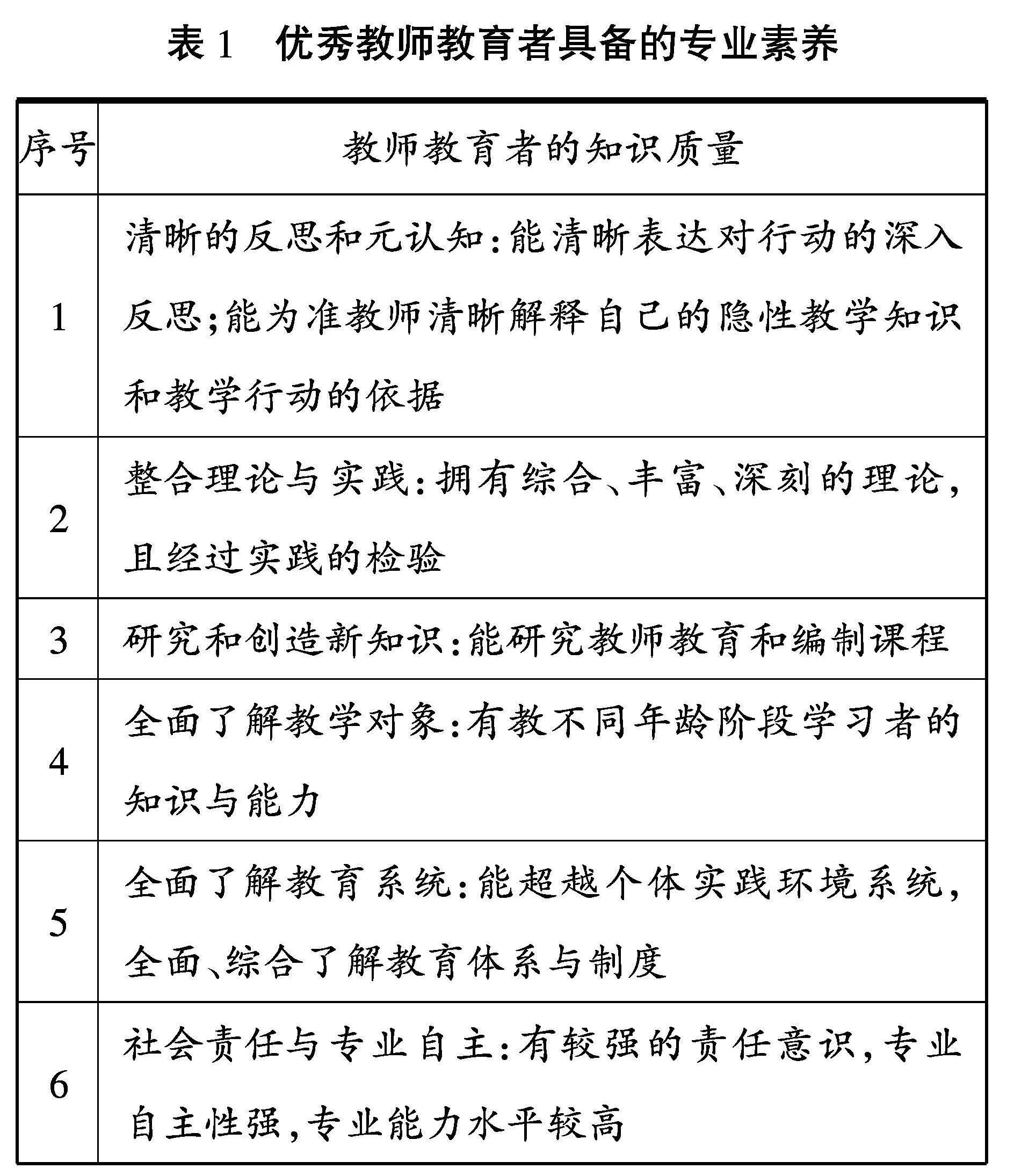

教師教育者專業素養是動態發展的,不同的教師教育者專業素養存在差異。國內外針對這一問題的研究較少,其中較為典型的研究當屬科撒根和史密斯的研究。科撒根等在比較新手和優秀教師教育者的專業素養后發現,優秀教師教育者不僅具備學科教育素養和教師教育教學法,而且還在實踐反思、教學研究、教育教學、專業責任等方面的素養水平更高,兩位學者提出了一個有效衡量教師教育者素養水平的參考框架[18]。具體內容見表1。

表1? 優秀教師教育者具備的專業素養

序號教師教育者的知識質量1清晰的反思和元認知:能清晰表達對行動的深入反思;能為準教師清晰解釋自己的隱性教學知識和教學行動的依據2整合理論與實踐:擁有綜合、豐富、深刻的理論,且經過實踐的檢驗3研究和創造新知識:能研究教師教育和編制課程4全面了解教學對象:有教不同年齡階段學習者的知識與能力5全面了解教育系統:能超越個體實踐環境系統,全面、綜合了解教育體系與制度6社會責任與專業自主:有較強的責任意識,專業自主性強,專業能力水平較高? 科撒根等從6個方面描繪了優秀教師教育者所擁有的專業素養,這6個方面基本對應教師教育者的師德修養、學科教育素養、教師教育素養、研究素養四種專業素養。表1中第6條“社會責任與專業自主”主要針對教師教育者的師德修養與教育理念的水平層次;第2、4、5條大致對應教師教育者在學科課程與教育教學方面的素養水平,即具備全面、系統和深入的知識,且這些知識經得起檢驗;第1、3、5條主要對應教師教育能力和研究能力,教師教育者要有較高的反思能力和探究新知的能力,且能開展系統的教育評價和政策建議,促進教育實踐與系統的優化。

基于以上文獻分析,筆者構建了本研究中教師教育者專業素養結構與水平參照框架,即教師教育者一般要具備師德修養與教育理念、學科教育、教師教育和教育研究的能力;對教師教育者專業能力水平的評價則采用史密斯和科撒根的知識質量評價表[20]。

二、研究個案的選取與數據收集

(一)研究個案

師范院校教師教育者隊伍的來源一般有三種:早期優秀畢業生留校從事這一工作,中小學教師通過碩士、博士階段的教育成為教師教育者,近年來越來越多的博士研究生畢業后進入師范院校成為教師教育者。師范院校的教師教育者異質性很強,且不同師范院校的教師教育者隊伍專業素養方面也存在較大的差異。本研究選取W大學為研究個案,主要有以下幾點考慮:一是W大學師范教育歷史悠久,已超過百年;二是W大學自獨立設置以來為本省及周邊省區培養了28萬余名優秀畢業生,為本省及周邊省區基礎教育系統輸送了數以萬計的優秀中小學教師;三是W大學的教師教育質量在西北地區居于中上水平,教師教育者隊伍結構良好,專業素養相對較高;四是W大學的教師教育者團隊自2015年教育部啟動《鄉村教師支持計劃(2015—2020年)》以來,承擔了本省及周邊省區內市、縣、鄉鎮等各級各類中小學校長和骨干教師的培訓工作,近三年承接的教師國培項目超過10期,培訓效果良好,培訓隊伍受到學員教師的普遍好評。

鑒于以上原因,筆者以W大學教師教育者團隊為研究對象,以其在2018—2021年承接的7項國培項目(學科培訓)實效反饋資料為數據源,細致分析了學員對教師教育者團隊與個人專業素養的評價反饋資料,探究了以下三個問題:(1)地方師范院校教師教育者隊伍的專業結構與教育背景如何?(2)地方師范院校教師教育者具備哪些專業素養?(3)地方教師教育者要提高的專業素養是什么?

(二)數據收集與分析方法

W大學在7項國培項目實施期間通過項目管理平臺獲取了學員教師對項目實施過程與效果等多方面反饋評價,本研究重點選取了學員教師對教師教育者專業素養評價的內容。學員教師對教師教育者專業素養的評價主要分布在以下四類文本中:(1)學員教師個人學習日志,包括學員教師對課程(或實踐活動)學習收獲的自述與反思,學習中的困惑以及課程改進建議等。本研究中分析的有效日志為137篇。(2)小組課程述評。學員教師小組(3~5人為一組)對當日課程內容、授課方式、學習收獲等進行充分討論后形成的評價和意見。本研究中分析的有效課程述評為75篇。(3)在線群學員的發帖與留言。學員教師在當日學習結束后和一期項目結束后的在線發帖,內容涉及對課程設計與實施、活動組織、主講教師能力、管理團隊等多方面的心得、收獲、不滿等。本研究共分析有效留言與帖子316條。(4)調查問卷。項目組在項目結束后通過項目管理平臺發布的培訓實效調查問卷(全部為線上調查),課程滿意度和主講教師能力評價是其中的兩項重要調查內容。調查問題包括了教師教育者的師德與敬業精神、教育理念、理論素養與學術視野、學科知識與教育能力等。除選擇性問題外,問卷中設有開放問題。學員需要簡要描述印象最深刻的人與事、收獲最大的課程、最喜歡的教師、最不滿意的課程、需要改進的地方等,并簡要闡述理由。收集到的電子問卷共309份(七項國培項目學員教師共309人)、有效問卷289份,本研究分析有效問卷289份。

遵循質性數據分析原則,本研究對數據進行了主題提煉和多種數據間相互印證和互動分析[19]。筆者采用了三步分析法:首先,反復閱讀每一類反饋文本,然后提取每一類文本中反饋教師教育者四個方面素養的評價內容(包括述評和量化打分)并進行編碼;其次,把所提取評價內容按照素養維度進行歸類整理,分析歸納教師教育者素養整體情況;最后,尋找能相互印證的數據,作為本研究的主要數據,并參照科撒根的素養量表評價教師教育者的專業素養。

三、結果分析與討論

(一)教師教育者隊伍結構狀況

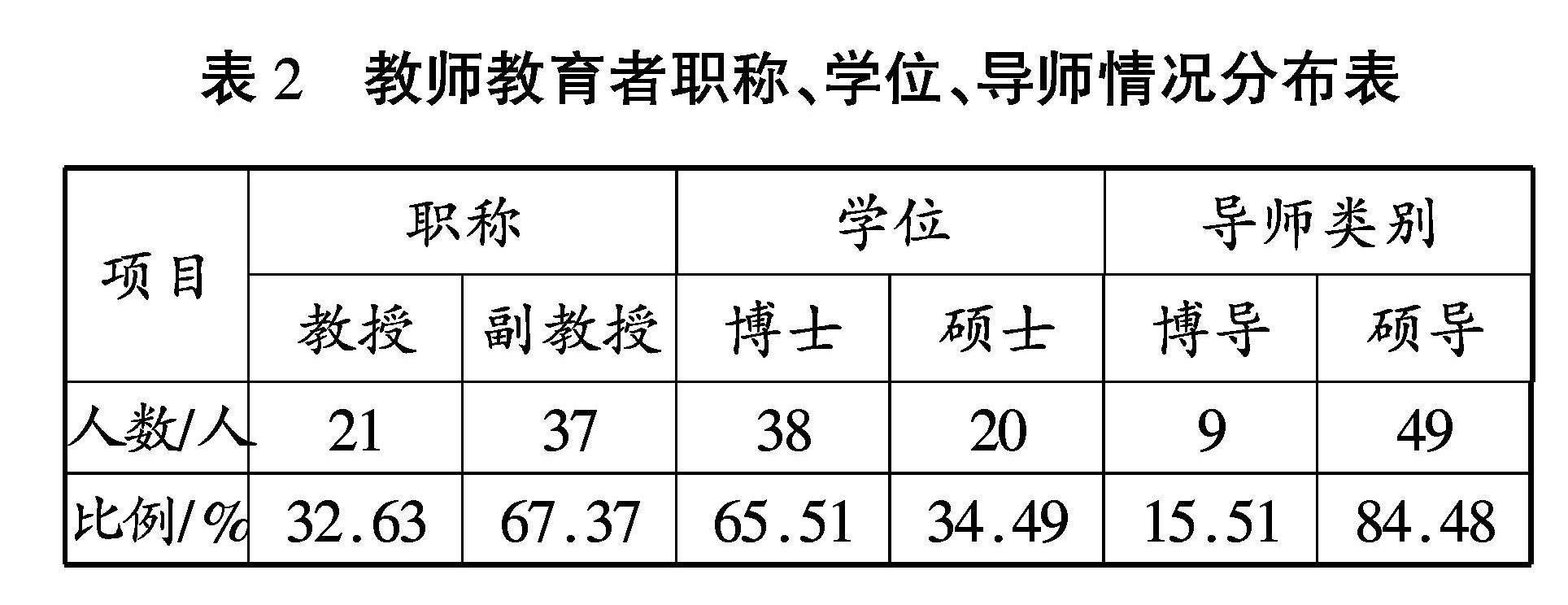

W大學在2018—2021年間承接的7項國培項目中,來自W大學的教師教育者有58人,是教師培訓隊伍中最龐大的部分。為了便于深入分析這支隊伍的專業素養狀況,筆者對這58名教師教育者的構成和專業背景等進行了初步統計,其結果見表2。

表2? 教師教育者職稱、學位、導師情況分布表

項目職稱學位導師類別教授副教授博士碩士博導碩導人數/人21373820949比例/%32.6367.3765.5134.4915.5184.48? 來自W大學的教師教育者隊伍中,8人為教育部國培專家庫成員、9人為博士生導師(占15.51%)、碩士生導師49人(占84.48%)。在職稱方面,教授21人,占32.63%;副教授37人,占67.37%。從以上數據可以看出,W大學對教師培訓非常重視,一般都會配備高職稱、高學歷的教師承擔教師培訓課程。在年齡結構方面,38~45歲的教師有7人,占12.0%;46~50歲的教師有42人,占72.4%;50歲以上9人,占15.2%。87.6%的教師教育者處于38~55歲之間,55歲以上的教師相對較少。

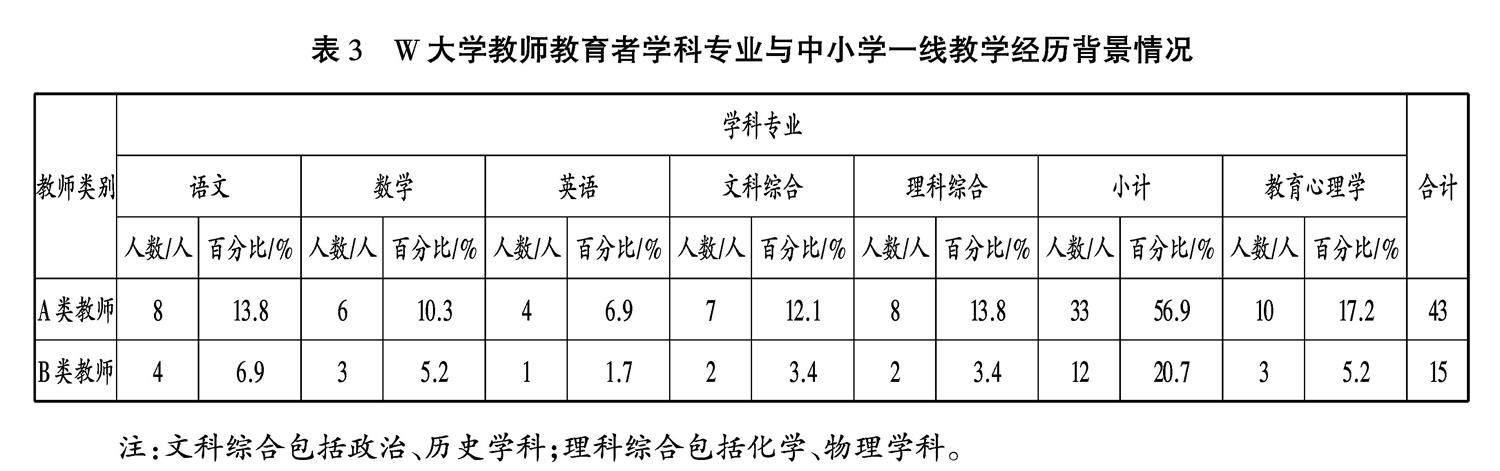

依據有無基礎教育教學經歷,可將W大學的教師教育者分為A、B兩類教師,見表3。A類教師共43人,都沒有一線教學經歷:33人有學科專業背景(占教師教育隊伍的56.8%),10人的學科專業背景為教育學或心理學(占教師教育隊伍的17.2%)。B類教師共15人:有一線教學經歷這部分教師的比例偏低,僅為25.9%;5年以下教齡教師最多(7人),占B類教師教育者總數的46.7%,有5~10年教齡的教師僅占6.9%。

為了能滿足一線教師對學科教育理論和實踐性知識的需求,W大學在組建培訓團隊時通常會優先選擇那些長期從事學科教育研究的學科教師教育者。承擔7項國培項目的教師教育者58人團隊中, 12名教表3? W大學教師教育者學科專業與中小學一線教學經歷背景情況

教師類別學科專業語文數學英語文科綜合理科綜合小計教育心理學人數/人百分比/%人數/人百分比/%人數/人百分比/%人數/人百分比/%人數/人百分比/%人數/人百分比/%人數/人百分比/%合計A類教師813.8610.346.9712.1813.83356.91017.243B類教師46.935.211.723.423.41220.735.215????? 注:文科綜合包括政治、歷史學科;理科綜合包括化學、物理學科。

師教育者有語文學科專業背景(占總比20.7%), 其中4人有一線教學經歷(3人有初中語文教學經歷、1人有高中語文教學經歷);9人有數學學科專業背景(占總比15.5%),其中3人有初中數學教學經歷;5人有英語學科專業背景(占總比8.6%),僅有1人擁有初中英語教育經歷。語文、數學、英語三個學科的教師教育者人數相對較多,構成了學科教師教育者的主體。在文綜學科中,基本是一個學科僅有一名教師教育者,均無一線教學經歷。理綜學科中,化學學科的教師教育者稍多一些(共2人,1人無一線教學經歷、1人有17年高中化學教學經歷),物理學科教師教育者數量很少。

(二)教師教育者具備的專業素養

匯總歸納了所有評價反饋資料后,本研究形成了學員教師對W大學教師教育者專業素養評價表,見表4。從表4可以看出,學員教師對W大學教師教育者團隊的師德修養與教育理念最為滿意,其次為學科教育素養、教師教育素養等(包括教育理論與方法、語言風格與授課方式等)。教師教育者需要進一步提高的是基礎教育實踐素養,尤其是指導基層教學實踐和教師成長的能力。

1.良好的師德修養

評價結果顯示,學員教師普遍認為W

專業素養評價四類數據基礎上得出的整體評價。

大學教師教育團隊具有較高的敬業精神和育人責任意識。學員教師多種評價材料頻繁運用了諸如“教學態度嚴謹、認真”“講課專注,非常有責任心”“講解認真細致”“講座、報告等準備充分,盡心盡力”“耐心講課、作報告,指導教師反思,能耐心細致解答教師提出的問題”等評價語言。很多學員教師在“最喜歡的教師”“印象最深刻的教師”“收獲最多的教師”的問題留言板上點名高度評價了許多教師教育者,如:“張XX教授淵博的知識和他的敬業精神使我深受感動!"“李教授做學問的態度和敬業精神著實令我敬佩!”“教授們的嚴謹治學的態度與部分參訓教師不嚴格要求自己形成鮮明的對比!”“教授們對待我們和學生非常有耐心,對待知識從不馬虎,對我影響很大。”教師教育者的敬業精神和師德修養贏得了學員教師的高度贊揚,教師教育者在高尚師德與教育情懷方面發揮了垂范與引領作用,也激發了他們愛崗愛生、踏實奮進、提高自我的動機。

2.寬厚的教育理論素養和先進的學科課程理念

超過90%的學員教師認為主講教師團隊的教育理論素養很高,學科知識全面且精深,學科教育理念先進,學科教育方法新穎。從眾多學員教師的述評語言中可窺見一斑,“課程內容豐富,全是干貨,極大地拓寬了我們的學科視野。”“課程內容很前沿,有理論,還能給我們一些操作層面的建議。”“他們的教學方法、教學理念都很新穎,對新課程倡導的探究性學習、合作學習等方式非常有研究。”“李教授的小組合作學習講座指導,讓我受益匪淺,也意識到合作學習的重要性。”此外,學員教師普遍認為主講教師擁有全面系統的課程知識,尤其是非常熟悉基礎教育課程新理念、教材新變化、中外課改演進歷史與發展動向、新舊課程標準的變化等,對課程標準的解讀也非常透徹,深化了參訓教師的課程理解。

3.較高水平的教師教育素養

教師教育素養包括教“教學”的能力、課程設計與開發、溝通與組織的能力,這一素養不是三種能力的簡單拼接,而是三者的有機整合[11]。在教師培訓活動中,教師教育者的這一專業素養往往整體性體現在對教學內容的選擇、課堂教學的組織與把控、教學方法與教學語言運用等一系列方面。評價結果顯示,有76.3%的學員教師認為主講教師的課程內容設計精準,能結合課程理念與標準選擇基礎教育學科教學中的普遍問題、難點問題設計內容;課堂活動層次分明,設計有邏輯,活動組織井然有序,能較好地把控課堂。在教學方法方面,大部分主講教師能運用案例教學法,在案例分析中闡釋學科教育理念,說出教學設計背后的理據,并鼓勵學員教師提出質疑,發表不同意見,與教師進行面對面的討論。學員教師對主講教師的課堂語言與方式給予了好評。“教授們的好幾節課,授課過程幽默風趣、通俗易懂。”“提問與講解相結合,課堂氣氛活躍,學員參與率高”“在講解理論時,更注重聯系實際案例”。

主講教師善用自我教育敘事,坦誠分享自己成長中所經歷的困惑與掙扎,引發學員教師的共情與思考。自我敘事的方式深受學員教師的歡迎,讓他們感受到培訓的溫度與深度。“這樣的培訓不是單純的專業知識與理念的學習,更是人與人之間心理的溝通。”“他成功地從一名中學英語教師逆襲為大學教授,每一位學員被他不平凡的經歷折服。”主講教師的真誠分享、耐心釋疑,被學員教師譽為教師專業成長的“活教材”,既觸發了學員教師的自我反思,“我開始反思自己的教學日常,我的課堂教學為什么不高效?原因在哪兒?我需要改變什么?多問幾個問什么,找出了問題才能對癥下藥啊!”這又促發了學員教師教學改革的動機。

4.擁有個人教育思想和獨特的教學風格

學員教師普遍反饋,W大學的60%的教師教育者能用生動有趣的語言敘說自己對教育教學、學生成長的樸素理解與感悟,這種感悟能讓學員教師產生共情和共鳴,并引發他們的深度思考。“他們特別了解我們一線教師的心理特點,用平和、尊重的方式方法、語氣、語調講課,讓我們感覺教授們既有學者風范、寬容與氣度,又如此地親和。”學員教師高度認可那些有教育思想、鮮明的教學風格的教師教育者,認為“講座都特別有吸引力,尤其是L教授的課堂,他言辭犀利,見解獨到,能深入剖析當前教育中的問題”,“L教授對課標修訂說明或解讀讓我感觸很深,這是我不曾在其他培訓課上聽到的”。從以上評價可見,W大學大部分教師教育者非常注重學科教育與教師教育研究,能在研究和教育實踐中運用、檢視公共理論,進行反思性實踐教學,形成自己的個人理論。

(三)教師教育者需要提升的專業素養

1.缺乏以學科專業背景為支撐的中小學教師話語體系

反饋數據顯示,有27%的教師教育者在其課堂中糾纏于概念分析,話語中充滿了學術概念,讓學員感覺很陌生,“就像天上飄過的云朵,感覺要下雨,但就是雨落不下來”“理論聽上去很高大上,但就是不知道怎么運用到我們的課堂實踐中”。學員反映的這個問題,表面看來是教師教育者偏重理論分析,實質上是教師教育者不熟悉一線教師的話語體系,不能針對一線教師轉化授課語言和話語方式,間接反映了教師教育者實踐素養的不足。教師教育者不熟悉一線教師的話語體系,通常會在培訓中產生兩個不良結果:一是他們不能轉變自己的話語方式,讓一線教師無法接受和理解;二是不能準確理解一線教師話語的所指,并給予有效回應,出現答非所問的情況,導致雙方的討論難以深入。有學者研究發現,基礎實踐素養缺乏的教師教育者在面對一線教師時通常會面臨語言轉換方面的挑戰,即使他們已經認真考究了自己的說話方式、語氣和措詞,盡量用簡單通俗的話語闡釋新理念、新方法,但是依然難以讓一線教師接受和理解。導致這一問題的根本原因在于教師教育者與一線教師、一線課堂教學的接觸有限[17]。教師教育者大多從事的是學科教育理論層面和教師養成方面的教學研究,而一線教師從事的是學科教學方面的實踐,分屬兩個不同的專業領域,使用兩套不同的話語體系。由于二者之間的接觸有限,教師教育者和一線教師都難免不熟悉對方的話語體系。

2.關于教師學習與專業發展方面的知識不足

統計結果顯示,約有25%的教師教育者在教師專業發展類課程與實踐活動中,雖然表現出比較熟悉教師專業發展理論,但是在幫助教師們分析和解答其專業發展中遇到的具體問題時缺乏經驗,難以提出有針對性的指導方案,有生搬硬套理論之嫌。研究發現,教師職前學習與在職學習是兩種完全不同的學習形態。在職學習是插曲式進行而非連續開展,是以問題解決為中心從而追求學習結果的即時應用性[10]。教師教育者在大學內主要和師范生交往,具有指導師范生的教學能力,比較熟悉師范生的學習心理等特點。他們與在職教師接觸有限,不熟悉在職教師的學習、專業心理、身份認同等發展與特點。參與國培項目的學員往往來自同一省區的不同市、縣,甚至不同學校,雖然他們任教學科相同,又均為骨干教師,但是他們的教齡、知識和能力等方面存在較大差異,在專業發展中遇到的問題、挑戰也各有差異,他們又處于不同的專業發展階段,對知識、技能、理論、情感等方面的需求自然也就不同。雖然他們期待這些問題能在培訓中得到教師教育者的指引和解答,但是國培學員群體龐大,個體差異較大,如果教師教育者缺乏教師學習和指導方面的經驗,僅憑教師專業發展理論自然難以解答學員教師教學、教研和專業發展中的具體問題,并作出指導性的指導。導致這一問題的深層原因是教師教育者與一線教師的交往有限,不熟悉不同教學環境中教師的困惑與挑戰,很少認真思考教師所遇到的這些實際問題,不能把教師學習、專業發展理論運用在實踐中解決教師的具體問題,自然難以發展和指導教師成長的實踐性知識。

3.不了解縣鄉鎮基層學校教學實踐和教師的境遇

W大學承擔的國培項目大部分面向G省及周邊地區縣、鄉鎮的中小學教師,熟悉縣、鄉鎮基層學校的教學實踐與教師境遇是教師教育者開展有效培訓的前提。反饋數據顯示,約30%的主講教師不能從學員教師所處的縣、鎮學校背景以及師資水平等基礎出發設計課程內容與教學方式,導致所講的教育理念、模式與方法不適合生源和教學質量薄弱的縣域中小學、鄉村學校。學員教師頻繁反饋“在聽課的時候覺得專家講得很好,聽得心潮澎湃,可是聽完之后又覺得好像跟自己的教學實際距離較大”“講的好像都是別人的故事,和我的專業發展關系不大”“感覺理論很有用,可回去后在實踐中操作時又無從下手”。教師教育者要切實引導、支持基層教師的專業發展,就要對基層教師的生活、學習及工作境遇有一定的直接體驗,清楚基層教師的職業心理與社會情感、職業認同與發展需要等。由于教師教育者工作繁忙,難以頻繁穿梭于大學與中小學校之間,教師教育者對縣域、鄉鎮學校教師的教學環境、同儕互助、生源質量、教學壓力等實際情況并不了解,在培訓中就難以準確把握學情、設計課程目標與內容,無法在現場交流中精準分析學員教師們遇到的問題,幫助其找到問題的癥結,要提出的“解決方案”便可能是紙上談兵。

四、教師教育者專業素養提升對策

教師教育者的專業發展主要取決于其持續的實踐行動和積極有效的專業學習,但專業發展的成效卻普遍受到外在和內在因素的雙重制約。要提升教師教育者的基礎教育實踐素養,掌握一線教師的話語體系,提高指導在職教師發展的能力,一方面要加快健全教師教育制度,同時教師教育者也要提高專業成長自主意識,充分發揮其主體能動性。

(一)建立完善的教師教育學科制度

W大學教師教育者隊伍中有中小學教學經歷的教師僅占總數的20.7%。這一情況在我國師范院校中雖較為普遍,但與西方教師教育者中大都有中小學工作的經歷形成明顯的反差[20]。W大學和許多高師院校一樣,教師教育者主要有三個來源:早期的優秀畢業生留校從事這一工作,中小學教師通過博士階段的教育成為教師教育者,博士研究生畢業后成為教師教育者(他們中有大學或中小學教學經歷的人數也不多)。無論是哪一類教師教育者,都需要頻繁研究基礎教育,不斷檢視教育理論,促進理論與實踐素養的浸潤和整合提升。然而,由于缺乏相應的制度保障,教師教育者大多忙于大學場域中的教學與科研,遠離基礎教育,使得教師教育者原本薄弱的基礎教育實踐素養越來越弱,出現學員反映的“有滿腹經綸,卻無法滿足中小學教師對實踐知識的需求”[21]問題,而且這種情況成為教師培訓中較為突出和普遍的現象[22]。

要改變當前教師教育者遠離基礎教育的狀況,就需要為教師教育者研究基礎教育提供制度保障。首先,要建設教師教育學科,完善教師教育學科制度,這既是我國教師教育高質量發展的根本路徑,也是提高教師教育者基礎教育實踐素養的有效制度保障[21,23]。當前師范院校這種重科研輕教學、重科研輕教研、重理論研究輕教育實踐應用轉化的學術評價體系,根本無法有效調動教師教育者潛心鉆研師范生教育和基礎教育的積極性和主動性[24]。同時,不完善的教師教育學科制度、組織制度、管理制度和評價制度無法為那些潛心鉆研基礎教育課程實踐的教師教育者提供學術交流、課題資源和薪資酬勞等方面的保障,他們在專業地位與學術身份認可方面也存在較大的困難[25]。其次,要盡快制定教師教育者專業標準。沒有專業標準,教師教育者專業就得不到認可,教師教育者的實踐與專業發展就缺乏專業引領和行動的參考框架。因此,建設完善的教師教育學科制度和專業標準,促進全社會認識并尊重教師教育專業的學術性與實踐性,引領教師教育者專業發展、構建學術和專業實踐身份都非常關鍵。

(二)完善教師教育者評價體系

“教師的教師”是教師教育者的核心專業角色,他們普遍要承擔包括專業碩士研究生培養,本科生的教師教育課程教學、教學實踐指導、實習指導、見習與研習指導、閱讀準教師的反思日志、師范生畢業論文撰寫指導、與在職教師討論并試圖解決教學問題等多項實踐性工作。這些實踐工作既耗時又費力,見效慢且工作周期長,幾乎填滿了教師教育者的工作時間,他們可用于自我反思、團隊協商和理論學習的時間普遍很少。更糟糕的是,教師教育者的教學實踐性工作往往被認為“學術性不高”“理論性不強”,在重視和追求學術研究的大學場域得不到應有的學術尊重[26],教師教育者處于職業倦怠和情緒勞動的狀態中[27]。鑒于以上原因,應當改革當前師范院校的教師評價制度,制定教師分類評價辦法。師范院校要在充分認識、認可教師教育者專業實踐工作的重要價值的基礎上,結合其專業實踐特點及專業發展取向,嘗試構建差異化的評價體系,包括教師績效考核與獎勵辦法、職稱評聘制度等。2018年,《教育部關于實施卓越教師培養計劃2.0的意見》指出:“加強教師教育學科建設,指導高校建立符合教師教育特點的教師考核評價機制,引導和推動教師教育師資特別是學科課程與教學論教師開展基礎教育、職業教育研究。”[28]通過這些有針對性的評價體系激勵教師教育者積極開展教師教育教學研究,扎根基礎教育,攜手一線教師協作開展教研實踐。

(三)構建“U-G-S”三位一體教師協同培養機制

在理論上,大學與中小學雖然都是教師教育主體機構,也是教師教育者專業實踐的場域,但是這兩個場域受制于不同的制度文化,形成了不同的教育教學結構客體。無論是大學的教師教育者還是中小學教師要進入對方的場域開展教師教學實踐,都需要擁有合法的身份和資格。而政府作為資源的配置者,可以在大學與中小學之間發揮中介和橋梁作用,構建大學(U)、教育行政部門(G)和中小學校(S)三方協同的教師培養機制。教育部早在2014年發布的卓越教師支持計劃、2017年的《普通高校師范類專業認證實施辦法(暫行)》三級標準中均提出要建立大學、地方教育行政部門和中小學合作的“三位一體”培養機制[9,29]。師范大學教師教育者、教育行政機構的教師教育者、中小學優秀教師在專業素養與勝任力方面各有所長,也各有其短。因此,師范院校要主動聯手地方教育行政部門和中小學校,建立穩定協調、合作共贏的“三位一體”協同培養教師的實踐共同體。

在合作內容上,教育研究者、師范大學的教師教育者和優秀的中小學教師合作,共同制定教師培養目標,建設課程資源,探究核心素養教學等多種合作實踐活動。這種協作的共同體實踐活動,一方面能幫助一線教師解決教學實踐中的問題,不斷提高課堂教學質量,也能提升他們的教育教學理論水平,成為實踐能力與理論素養兼備的教師教育者。另一方面,大學的教育研究者和學科教師教育者通過協作性實踐對基礎教育有了更深入的了解,補齊了專業發展中的實踐素養短板。同時,在共同體的形成過程中,三方行動者的協同實踐有助于創新教師教育學科的研究范式,形成富有學科特色的研究方法,還能集中優勢力量圍繞教師教育和基礎教育領域的基本理論與實踐方向開展重大課題研究,形成一批指導教師教育和基礎教育課程改革發展的重要理論與實踐成果,從整體上提升教師教育者的實踐與理論素養。

(四)發揮教師教育者的自主能動性

無論是行動者主體的建構還是社會客體的建構都根植于緊密滲入時空的社會實踐[30]。教師教育者是其專業素養建構的主體行動者,需要從自主發展意識、主體行動的參與和行動的反思性監控三方面入手,著手建構基礎教育實踐素養。

首先,樹立自主發展意識。教師教育者的成長始于其自主意識的覺醒。具有強烈主體意識的教師教育者明確自己的身份、專業實踐的價值與社會期待,不容易受到外界壓力使自身思維和身體的行動受到干擾,能持續深度參與實施自認為有意義的社會實踐。因此,教師教育者要確信教師教育者專業的價值、基礎教育實踐素養對其專業身份建構與專業發展的重要意義,激發自主研究與建構專業素養的動機和意識,理解這種素養建構的有效路徑,進而激發自己積極參與基礎教育實踐的主體意識。

其次,主動參與基礎教育實踐。教師教育者要建構基礎教育實踐素養,僅有強烈的自主意識是遠遠不夠的,需要其親身投入中小學課堂,參與中小學課程教學和研究。教師教育者可以充分利用本校教育實習基地學校資源,利用師范生進中小學開展見習和實習的機會,與一線教師建立合作關系,協同開展課堂敘事研究、案例研究、教學行動研究、課堂志等不同類型的研究,解決一線教師教學中的問題、共同指導師范生教育實習等。

最后,反思性監控自己的實踐行動。具備基礎教育實踐素養意味著能理性闡釋和深刻洞察中小學教育教學,且能借助理論分析或研究提出建設性的解決方案。教師教育者要建構這種素養,需要借助于一定的理論視角觀察一線課堂教學,開展課堂教學研究,檢視師范生的教育見習與實習成效,歸納總結經驗[31]。同時,實踐中不斷出現的新情況、新問題又激發教師教育者繼續學習相關理論知識。這種持續溝通理論與實踐的專業實踐活動,能促進教師教育者基礎教育實踐素養的發展,幫助其更好地思考和發現“學—教”與“教—教”背后所蘊含的一般原理。

參考文獻:

[1]教育部等八部門關于印發《新時代基礎教育強師計劃》的通知[EB/OL].(2022-04-13)[2023-01-24].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7034/202204/t20220413-616644.html?eqid=abc9d00d000363990000000464803fe6.

[2]王鑒.跨界的能動者:教師教育者專業成長路徑探析[J].中國教育學刊,2019(7):84-90

[3]孟雪,張安迪,劉鸝.新時代教師教育者核心素養內涵、特征與構成[J].當代教師教育,2023(6):80-87.

[4]龍寶新,陳曉端.跨界人:教師教育者的身份定位及其關鍵素養[J].河南師范大學學報(哲學社會科學版),2020(11):145-152.

[5]苗光宇.高校教師教育者核心素養:內涵、構成要素及路向探索[J].黑龍江高教研究,2022(11):8-12.

[6]MURRAY J.Towards the Re-articulation of the Work of Teacher Educators in Higher Education Institutions in England[J].European Journal of Teacher Education,2008(1):17-34.

[7]KOSTER B,BREKELMANS M,KORTHAGEN F,et al.Quality Requirements for Teacher Educators[J].Teaching and Teacher Education,2005(2):170-183.

[8]教育部關于大力推進教師教育課程改革的意見[EB/OL].(2011-10-08)[2023-01-26].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s6991/20111

0/t20111008-145604.html.

[9]教育部關于印發《普通高等學校師范類專業認證實施辦法(暫行)》的通知[EB/OL].(2017-11-08)[2023-03-27].https://www.gov.cn/xinwen/2017-11/08/content-5238018.htm.

[10]楊躍,匡曼玉.論教師教育者的核心專業素養及其培育[J].現代教育管理,2020(1):85-92.

[11]楊蘭,王建軍,陳麗翠.教師培訓者專業素養的“實質”與“形式”平衡[J].教育發展研究,2020(8):51-58.

[12]趙英,黃娟.論高校教師教育者的三維角色及其能力結構[J].教育學術月刊,2018(4):77-85.

[13]趙英,李丹陽.論高校教師教育者的四維能力結構[J].當代教師教育,2018(2):41-46.

[14]劉鸝.論教師教育者教學能力要素、結構與特征[J].課程·教材·教法,2016(9):95-102.

[15]曹慧英,許紅敏.對高校教師教育者實踐素養的缺失與改進策略:基于小學教育專業實習指導教師的調查[J].教師教育研究,2017(5):69-75.

[16]崔成前.職前教師教育者教學能力的多維探究[J].中國成人教育,2019(5):133-138.

[17]楊魯新.從研究者成為教師教育者:自我敘事研究[J].外語與外語教學,2018(4):54-65.

[18]KOSTER B,BREKELMANS M,KORTHAGEN F,et al.Quality Requirements for Teacher Educators[J].Teaching and Teacher Education,2005(21):157-176.

[19]MILES M,HUBERMAN M.Qualitative Data Analysis:An Expanded Sourcebook[M].Thousand Oaks:Sage,1994.

[20]陳曉端,陳渝.當代西方教師教育者研究熱點知識圖譜與可視化分析[J].教師教育研究,2018(4):106-113.

[21]朱旭東.教師教育專業化與質量保障體系[J].中國高等教育,2001(18):41-43.

[22]唐智松,李婷婷,唐藝禎.教師教育者基礎教育素養:問題及對策[J].教師教育學報,2018(5):8-15.

[23]楊躍.教師教育學科制度建設:內涵、目標、困境與行動:基于新制度主義社會學的視角[J].教育發展研究,2018(22):52-59.

[24]杜學元,趙永勤.“高內適質量”教師教育體系的應然價值追求、現實困境及改進路徑[J].教育與教學研究,2023(3):52-63.

[25]李鐵繩,袁芳,郝文武.教師教育者專業發展的社會學分析[J].高教探索,2016(5):102-107.

[26]史暉.“我”將何去何從:高師院校學科教學論教師的生存困境[J].教師教育研究,2009(4):18-21.

[27]宋萑,馮海洋,李子建.師范院校合并升格背景下的教師教育者專業困境:以一所地方新建本科院校為例[J].教師教育研究,2018(1):95-102.

[28]教育部關于實施卓越教師培養計劃2.0的意見[EB/OL].(2018-10-10)[2023-07-02].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7011/2018

10/t20181010-350998.html.

[29]教育部關于實施卓越教師培養計劃的意見[EB/OL].(2017-08-19)[2023-07-02].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7011/20140

8/t20140819-174307.html?eqid=a66cef3d000

abad0000000066451c116.

[30]溫格 E.實踐的共同體:學習、意義和身份[M].李茂榮,歐陽忠明,任鑫,等譯.南京:江蘇人民出版社,2017:7,67.

[31]謝小蓉.優秀教師實踐性知識的內涵、影響因素和生成路徑[J].教育與教學研究,2021(8):78-86.

(責任編輯:張? 蕾)

Research on the Current Situation of Professional Competencies

of Teacher Educators in Local Normal Universities

—A Qualitative Analysis on the Effectiveness of W University′s National Training Programs

CUI Cangjin

(School of Foreign Languages, Ningxia Normal University, Guyuan, Ningxia, 756000, China)

Abstract:Local normal universities serve as the cradle for rural teachers,and the teacher educators′ professional competence level is a keyfactorinfluencing the quality of teacher education.Taking W University as a casestudy,based on the analysis of the effectiveness feedback evaluation of its seven national training programs in recent years,it was found that teacher educators possess a noble educational sentiment andprofessionaldedication,a solid and broad theoretical knowledge of education, unique teaching methods and discourse styles,whilethere are also challenges such as a lack of familiarity with the discourse system of primary and secondary school teachers,insufficient knowledge of basic education practice competenceand teacher learning.Combined with the qualitative analysis of the case,it was found that in order to promote the development of professional competence among teacher educators in local normaluniversities,it is necessary to improve the system of the discipline of teacher education as soon as possible,to establish organizational safeguards,and to formulate a refined evaluation system and incentive system.

Key words:teacher educator;professional competence;qualitative analysis