海南公仔戲數字化傳承保護研究

何晨 張蕾 陳澤偉

[摘 要] 海南公仔戲作為極具地域性特色的非物質文化遺產,是海南民俗文化歷史變遷的見證。在歷時數百年的傳承發展,與區域的民俗文化不斷融合交匯,蘊含著海南特有的精神價值,構筑成海南民間典型文化意向。在新媒體行業日新月異的今天,海南公仔戲發展處于整體遲滯的狀態,通過對其數字化傳承保護的探析,研究采用數字技術對海南公仔戲進行數字化呈現,賦能海南旅游文創產業,增強區域文化軟實力。

[關 鍵 詞] 海南公仔戲;數字化;文創產業

基金項目:2023年度海南省高等學校科學研究項目“海南公仔戲數字化傳承保護研究”(項目編號:Hnky2023-59)。

海南公仔戲自元代由潮州傳入手拖木偶戲起始,在與瓊島民俗文化不斷融合交匯過程中形成了今天數百劇目的公仔戲形式。其中文昌與臨高兩地的公仔戲相繼成為國家級非物質文化遺產,其戲曲服飾與木公仔因材質影響在傳承中往往時限較短。在媒介信息多元化的時代背景下,海南公仔戲傳統的保存與傳承方式面臨前所未有的挑戰。

隨著現代信息技術的發展,數字化技術成為非物質文化遺產保護的可能方向,為海南公仔戲的保護與發展提供了全新思路。借助數字技術手段,可以重現公仔戲的表演場景,使觀眾能夠以沉浸式體驗的方式近距離感知傳統非遺的魅力。同時通過數字交互界面和多媒體內容,讓大眾以更加直觀的方式了解海南公仔戲的制作、演出等各個環節,極大地提升了傳統文化的傳播效率。數字化平臺對提高公眾尤其是年輕一代對海南公仔戲非遺興趣有著不可替代的積極作用。

一、海南公仔戲概況

(一)海南公仔戲的歷史與發展

海南公仔戲自元代正式傳入瓊島后,在海南地區迅速發展融合,形成了極具地域特色的傳統藝術形態。根據陳銘樞《海南島志》記載,明代中葉開始海南部分地區有人模仿外來的木偶戲,逐漸使木偶公仔戲根據本土文化精神與審美需求演變出獨特的地域風格。公仔戲歷經時代變遷,因為流徙至海南的閩南人有很多梨園藝人,在各類型方言的交匯融合下發展成為大眾喜聞樂見的文娛活動,特別是在海南客家地區,公仔戲藝術成為客家文化的重要組成部分。

海南公仔戲廣泛地吸收瓊島的方言、民俗、民歌民樂,在歷史長河中彰顯出頑強的生命力。然而伴隨著信息時代和大眾娛樂方式的變遷,傳統公仔戲表演藝術受到沖擊,觀眾群體逐漸萎縮,面臨失傳的危機。數字化保護傳承成了延續這一非物質文化遺產的方式,數字化不僅能夠傳承公仔戲的藝術價值,還促進了傳統與現代媒介的融合,為新生一代提供了新的體驗途徑,加強了非遺文化傳承和發展的活力。

(二)海南公仔戲的類型與特點

海南公仔戲以其獨特的地方藝術形式,在中國戲劇文化中占有重要地位。它不僅承載著豐富的歷史文化,更是地區傳統精神的直接體現。海南公仔戲之所以受到廣泛關注,是因為它集合了精湛的手工藝術和獨特的表演技巧,在歷史上公仔戲采用海南本土瓊劇的形式進行表演,因此海南公仔戲與瓊劇的發展相輔相成,形成了豐富多彩的類型和特點。

臨高公仔戲屬于“人偶同演”的表演形式,在類型上分為文戲、武戲與現代戲。表演時不設布幛,由表演者直接操作公仔同臺演出,有時以人的表演替代公仔戲,在各種類型公仔戲中獨樹一幟,極具特色。三江鎮與文昌地區的公仔戲一般前臺撐公兩人,后臺八音伴奏五人,根據現場需要可多可少。

海南公仔戲表演形式多樣,既有單一公仔的獨立表演,也有多公仔協作的群戲表演,通過木偶公仔師的操縱,配以戲曲音樂和地方方言,演繹出各種生動有趣的故事。據文獻資料記錄,海南公仔戲在分布上覆蓋了粵語、潮語、瓊語、客家話等多個方言區,體現出極強的地區傳播力和文化包容性。

目前,海南公仔戲有六百余劇目,公仔戲的木偶有二十多種基本對應傳統戲劇的生、旦、凈、末、丑,還有若干雷公、虎豹等神話及動物角色。目前不論是劇目還是公仔木偶在數字化傳承保護方面均處于起步階段,未來應側重于完善海南公仔戲的數字建模與虛擬場景再現,借助現代數字技術,實現傳統海南公仔戲藝術的有效傳承和宣傳。通過精準捕捉公仔戲的歷史背景、表演風格和制作技藝,將其轉化為數字內容,可以為廣大觀眾提供更加直觀和便捷的接觸途徑,從而增強海南公仔戲在當代文化交流中的影響力。

二、數字化傳承保護理論與方法

(一)數字化保護的理論基礎

數字化保護的理論基礎源于文化遺產領域對于傳統形式保護方法的突破與對信息科技應用的探索。在非物質文化遺產領域利用數字信息技術探索其自身的傳承發展逐漸成為重要的研究方向。在各類型非物質文化遺產的數字化轉型過程中,三維掃描與建模技術發揮著至關重要的角色。通過激光掃描或結構光高精度三維掃描技術對海南公仔戲木偶實體進行精確掃描,可以高度還原其物理屬性,也可以作為之后虛擬重現和數字化管理的基礎。高動態范圍成像和全景攝影技術的運用,能夠保留更多細節,捕捉公仔戲演出過程中的動態視覺信息,并輔助建立更為豐富多彩的公仔戲數字信息庫。數字化保護過程中對公仔戲文化背景的深刻理解尤為關鍵,這要求研究者不僅要掌握相關的數字技術手段,更需要對海南公仔戲的文化內涵有深刻認識,這種跨學科的研究為非物質文化遺產的數字化保護提供了新的緯度和可能性。虛擬現實技術的實現更是為觀眾提供了沉浸式體驗的可能,在媒介傳播上允許觀眾在任何地點深入接觸和了解海南公仔戲的魅力。數字化保護不僅是一種技術行為,更是一種文化賦能,可以促進海南公仔戲在數字化時代的傳承與發展,實現從傳統文化的保護到創新的轉型。

(二)數字化保護技術路徑

數字化保護技術方法在非物質文化遺產的保護工作中展現出獨特的優越性。在海南公仔戲的數字化傳承保護中,可以針對公仔戲的不同特征,采用三維掃描、數字建模、虛擬現實與增強現實等技術方法,實現對公仔戲全方位、多維度的保護傳承。

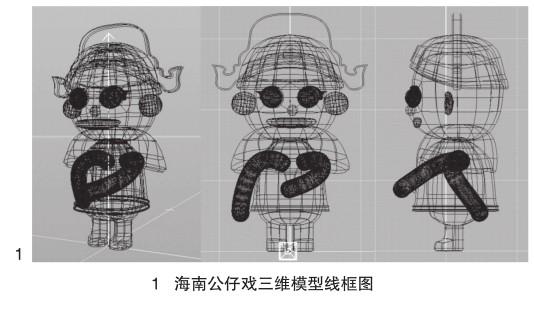

在數字化初期,可以通過高精度三維掃描技術捕捉公仔實物的結構與質感,確保復現的數字模型與原物高度相符。將掃描得到的數據進一步處理,生成三維數據模型,同時對模型進行紋理映射與色彩調校,進一步提升數字模型的真實感。接下來可以運用虛擬現實技術搭建舞臺,利用動作捕捉技術記錄傳統藝術家的表演動態,形成可交互的虛擬公仔戲表演,用戶使用虛擬現實設備即可沉浸于充滿地域特色的海南公仔戲世界(見圖1)。在數字化傳承保護后期,可以研發在線交互平臺,通過視頻音頻同步播放、點擊互動等多種形式,展現公仔戲木偶的制造流程、制作工藝及表演文化,這些豐富的數字化資源可以使海南公仔戲的藝術魅力影響更廣泛的受眾。同時數字化過程中需要充分考慮實際的用戶體驗,以界面友好和操作簡便為基本原則,在技術上降低全年齡段的操作門檻。

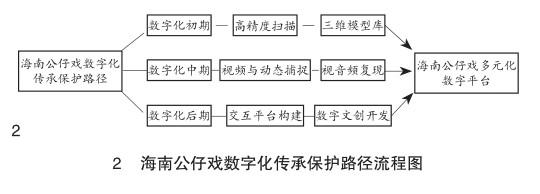

在完成海南公仔戲數字化傳承的數字平臺化建設后,可以通過平臺進一步開發公仔戲數字文創產品,在公仔戲虛擬仿真表演數字平臺上,觀眾能夠穿梭于古今交織的故事中,體驗操縱公仔的樂趣,達到傳統文化美育傳播的目的,同時這也為非遺的現代傳播開辟了新的路徑。在技術手段方面的細致化,將極大地提升海南公仔戲數字化傳承保護的精確性和互動性,有力促進非物質文化遺產的創造性轉化與創新性發展(見圖2)。

三、數字化傳承保護面臨的問題與挑戰

海南公仔戲作為一種傳統非物質文化藝術形式,在數字化保護的過程中面臨諸多挑戰。公仔戲從制造、留存到藝術表演存在多維度、流程復雜的問題,在數字化傳承保護海南公仔戲的具體實踐中,其首要問題是技術門檻較高,需要結合三維掃描、建模以及虛擬現實技術進行復現,對團隊的專業技能要求較高。為確保公仔細節的高度還原,模型精度誤差需要控制在毫米級別。其次在數字化的內容生成期,整體成本較高,在數字化轉換過程中需要考慮公仔戲原版方言與普通話轉換的技術問題。海南公仔戲木偶動作的復雜性要求使用百余個控制點進行建模,后期維護與內容更新需要可持續性投入。關于海南公仔戲數字資源的發展方面,近年來相關文化機構和研究者已經發起并實施了多項數字化保護舉措,并取得了積極成果。但是由于信息技術更新腳步過快,原有的硬件設備和軟件存在更迭失效的問題。公仔戲資源數字化過程中存在文化內涵丟失的風險。因此在確認現有成果的同時,也需要審慎地考慮如何繼續深化和拓展保護工作,使海南公仔戲的數字化保護不僅停留在表面形態的復刻上,更要真正實現其內在文化內涵的傳承與推廣。

公仔戲作為非物質文化遺產,需要通過公仔戲木偶實物及表演進行表現,作為無形資產使其在數字化過程中面臨版權的問題。海南各地的公仔戲主要以世代相傳與師徒傳承為主,其口傳心授的傳承方式決定了公仔戲本身具有一定的公共屬性,但數字化后存在獨立版權與文創再開發的問題。海南公仔戲在歷史發展中本身也是在不斷演變,這種活態性在知識版權意識普及的當下面臨新的法律問題。非遺文化主要分布在特定的地域范圍內,具有強烈的地域特色。這種地域性使非遺資源的數字版權保護需要考慮地域文化的差異和特點。

當代年輕群體整體缺乏對傳統戲曲文化的了解和興趣,海南公仔戲作為戲曲文化有其特殊性,但部分受眾認為其與現代生活脫節。因此,數字化交互平臺開發需整合大數據分析,探索用戶偏好,為數字化內容創新提供持續的數據支持。此外,如何保證數字化后的文化傳承能夠準確反映原有的文化內涵,避免文化誤讀或誤傳,是一個亟須重視的問題。海南公仔戲的數字化保護,需要在技術、資金與文化傳承等多方面進行綜合考量與精準規劃,才能充分發揮數字化技術在非物質文化遺產傳承保護中的作用。

四、結束語

探索海南公仔戲數字化傳承保護發展是時代的需要。數字藝術與非遺傳承之間存在密切的關聯,在數字化形態呈現與保護的過程中,如何最大限度地體現非遺傳統文化精神內涵是當下重要的研究發展方向。傳統非物質文化遺產的傳承需要與時俱進,適應現代社會的需求和審美觀念。海南公仔戲的數字化保護模式可以加速信息的存儲與檢索,也為公仔戲這一非遺的長遠發展提供了堅實的保障。通過開發交互平臺可以吸引年輕一代的目光,提升大眾對海南公仔戲的了解和興趣。數字化技術不但優化了海南公仔戲的留存方式,還通過新的數字媒介平臺有效擴大受眾群體,實現傳統藝術形式與現代技術的完美融合。

參考文獻:

[1]陳銘樞.海南島志[M].上海:神州國光社,1933.

[2]王靜,文少軍.海南省非物質文化遺產介紹(18) 海南公仔戲[J].新東方,2010(5):87.

[3]劉沛林,鄧運員.數字化保護:歷史文化村鎮保護的新途徑[J].北京大學學報(哲學社會科學版),2017,54(6):104-110.

[4]周光雷.數字化保護:非物質文化遺產保護的新路向[J].文化創新比較研究,2018(20):146-147.

[5]王雁,薛依珊,張曦,等.數字化時代下非遺保護與傳承路徑創新[J].新聞世界,2024(3):6-8.

[6]胡宇.非遺主題IP鳳冠數字化與當代年輕受眾群體的共生關系研究[J].美術教育研究,2024(4):54-56.

[7]徐嘉慧.數字化技術對傳統藝術表演類非遺項目的保護與應用[J].戲劇之家,2021(33):31-32.

[8]伍玉琳.客家提線木偶戲的藝術傳承及改善路徑研究[J].藝術家,2019(5):187-188.

[9]基于新媒體設計的傳統戲劇數字化保護與傳播中的應用研究[D].武漢:中南民族大學,2021.

[10]劉惠玲.傳承非遺文化:三江公仔戲木偶藝術融入初中美術教學的探索[J].新教育,2018(14):17-20.

作者單位:瓊臺師范學院