蘇州市:新時代江南水鄉的嶄新表達

蘇州市委宣傳部

近年來,蘇州積極開展傳統村落各類保護發展計劃,通過不斷增強傳統村落的生命力,探索形成各具特色的做法,讓歷史遺存與現實生活共融,讓村落景觀與人文內涵共生,同時,因地制宜、因時發展相關產業,帶動鄉村振興,使傳統村落煥發出新的生命力。

在蘇州,小橋流水人家、青磚粉墻黛瓦的江南水鄉,已經有了新時代更加蓬勃、充滿活力的表達。

梳理江南水鄉肌理??活態保護留住鄉愁

太湖南岸、吳頭越尾。一條小清河入村分流,一水彎似弓,一水直如箭,這里便是聞名遐邇的蘇州吳江區開弦弓村。80多年前,費孝通先生曾沿此進行社會調查。80多年后,循著費老的足跡探尋,兩岸水清河暢、白墻黛瓦,村落格局保存完整,一派愜意的田園風光。

作為蘇州吳江區全面實施鄉村振興的“重要戰場”,近年來,開弦弓村圍繞建設規劃,從鄉村風韻、歷史底韻、生態原韻角度出發,在“三治”的基礎上開展農村人居環境整治提升工作。通過土地綜合整治、環境整治、生態修復等措施,開展河道清淤,推動綠化美化提升,采用青磚、青石等材料鋪設鄉間道路,建設蘇式化圍欄,以最自然的方式還原傳統江南水鄉肌理,江村容貌得到進一步美化。近年來,開弦弓村先后獲得了“中國美麗休閑鄉村”“中國傳統村落”“全國民主法治示范村”三項國家級榮譽,“美美江村”的現實圖景正在徐徐展開。

蘇州常熟市古里鎮李市村始建于明代,是以水運為依托發展起來的江南小鎮,家家戶戶臨水而居,形成了“雙十字”河街的獨特空間格局,以及江南水鄉的居住文化。如今漫步在李市村,方正的魚塘里魚兒嬉戲,螃蟹橫行,白鷺翔集,澄澈的水面蕩起層層漣漪。深吸一口氣,肺腑間都是清新的水氣,生動展現了盧照鄰詩中“釣渚青鳧沒,村田白鷺翔。”的詩情畫意。

而此時此景與數年前雜亂無序的李市村大相徑庭。村民回憶說:“以前我們這里都是不規整的散塘,東一塊西一塊,池邊漁民自建的看護房也大多都是危房,隨時都可能坍塌,養殖池也沒有配套的凈化設施,污水直接排放,既不美觀又影響環境。”秉持“活態保護”的原則,李市村經過三期魚塘高標準改造,原先的水塘現在變成了一塊塊方正的養殖區,粗放式的傳統養殖模式隨之結束。

水鄉的根依舊、韻更濃,村民們的感受也有了翻天覆地的變化,他們說:“這才是江南水鄉人家的安居樂業,景美,錢多,客來,真正實現了生態效益、經濟效益、社會效益三贏!”

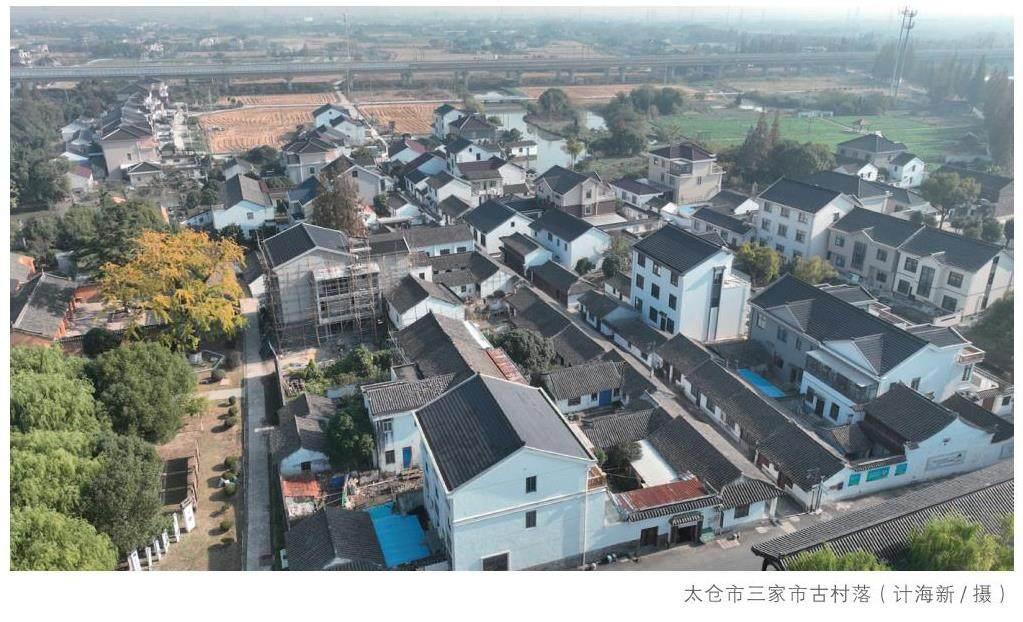

蘇州太倉市三家市古村落始建于南宋末年,為陳章、周勝一、王逸士3家創建,故稱“三家市”。至今已有近800年歷史。該村圍繞古建筑、古銀杏、老街等地標景點,以“古樹、古街、古村”為延伸,將三家市古村落打造為江南水鄉傳統村落標本,形成獨具宋代江南民居特色的古村落旅游品牌。

保護好百年古村落的特色并不簡單,在三家市古村落風貌改造過程中,三市村堅持修舊如舊的理念,鼓勵村民使用以前的老物件、閑置物品等改造成為裝飾物、花壇等觀賞性較強的景觀。利用舊屋瓦片,整體以蘇式風格為主,打造粉墻黛瓦的古街特色。

路好了、燈亮了,衛生環境好了……修繕后的老街呈現一派明清時期的小巷風情。雖然遠離鬧市,開在三家市古村落里的農家樂生意依然紅火。古色古香的老屋、新鮮健康的食材、獨具特色的土菜風味,吸引了大批食客前來嘗鮮,尤其是逢年過節,更是一桌難求。

找回村莊文脈?紅色記憶凝聚奮進力量

蘇州常熟市李袁村由原李袁村和問村兩村合并而成。史料記載,問村已經有千年歷史,文化是歷史存留于村莊最珍貴的禮物。如何重塑鄉村文化生態?問村之問,也是蘇州之問,切中關鍵。

重塑,從挖掘起步。“我們遍訪村里的原住民,找尋古跡遺址并翻閱文書加以印證,梳理出‘龍爪神梯‘荷塘消夏‘御渡馬跡等十八景。”問村社區居委會負責人說,將流傳的人文故事歸納為“問村十八景”,邀請書畫家繪制主題連環畫,以老少咸宜的藝術表達形式,還原江南古村落風情,6根立柱上栩栩如生的“問村十八景”連環畫,已經成為遠近聞名的“問村IP”。

“問村十八景”的生動再現,找到了全村百姓心心相通的文脈,共同的歷史增強了凝聚力。“問村十八景”的成功,啟發李袁村建造了李袁文創中心,并帶動李袁問書房、人文館等文化陣地加速集聚,共同構成李袁新時代文明實踐站,總占地面積近2000平方米。

李袁問書房是常熟市首家村級24小時自助圖書館,村民持常熟市民卡就能借閱圖書。書房的門禁系統有人臉識別功能,綁定后,就可以刷臉讀書和借閱。此外,村里在文化站的幫助下,連通了李袁問書房與常熟市圖書館的借還書系統,實現了圖書在常熟全市范圍內通借通還。“從李袁村到常熟市圖書館,開車要半個小時。如今在李袁問書房,圖書繪本、黨史教育、經典讀物,適合各個年齡層次的書籍都有,空閑時間就帶著孩子來看書。”村民對此尤為滿意。

李袁村歷史悠久,人文薈萃,清末奇才、近代著名作家、批評家、南社社員黃摩西及宋代著名學士季陵均出生于此。村里通過改造老舊廠房,建成村級歷史名人館——李袁歷史名人館(黃人紀念館),“身邊人”“身邊事”成為生動教材。一戶之隔的楹聯文化交流基地,小巧而精致,泡一杯清茶,寫一副楹聯,是全村的“時尚地標”。

目前,李袁村已經建成包括問書房、人文館、黨建館、文創中心、常青藤藝術中心等在內的十個文化場館。一個村莊十個場館,全村人均公共文化設施建筑面積超過1平方米。數字給了村干部們十足的底氣。他們說:“有了陣地載體,才能更好地激發村民的文化自覺,喚醒村民內心深處的文化基因,從而為新時代精神文明建設打下堅實的地基。”

問村問道,問出門道——找回村莊文脈,找到精神家園,凝聚奮進力量。

歇馬橋村,位于蘇州昆山市千燈鎮,因南宋抗金名將韓世忠在此歇馬練兵而得名。村里至今保留的5000多平方米明清建筑,500米的古石板路,寫滿了古老的故事。行走歇馬橋村,歷史文化遺跡俯拾皆是。

韓世忠紀念廣場上,兩匹馬一立一臥,述說著南宋名將曾經的驍勇善戰和民族氣節,展館里的一份份史料,將村莊的歷史鏡頭一下子拉遠。

老街上,新四軍淞滬抗日史跡陳列館和周達明烈士紀念館吸引著游人的目光。這兩個紅色紀念館自2015年9月30日開館后,已成為很多人的打卡之地。每逢清明節、抗戰勝利紀念日等重要節日、節點,人們紛紛自發前來緬懷先烈。

全力放大“文化屬性”,讓歷史看得見、摸得著、活起來。依托歷史文化和紅色文化的滋養,歇馬橋村打響“永不停歇一馬當先”黨建品牌,文化的印記給村莊發展注入磅礴力量。

加載創新科技高端產業在江南水鄉“拔高發酵”

蘇州,是一座宜居之城,也是一座創新之城。

江南圩田與科創園區相望,創新型企業沖出城市享受“詩意工作”新意趣,高端產業在鄉村“拔高發酵”,鄉村綜合體盡顯“科創范”,這是江南水鄉在創新時代迸發的新強音。

尚明甸村位于蘇州昆山市張浦鎮最南端,駛出滬常高速公路,拐進尚明甸村,一棟白墻灰頂的“人”字形建筑映入眼簾,“鄉野硅谷”“科創之家”等字樣格外醒目。數十家科創企業把辦公室從鬧市搬到郊野,在這塊鄉村科創“試驗田”享受“詩意工作”的新意趣。

依托濕地生態、傳統村落和昆山打造國家一流產業科創中心的大勢,尚明甸村堅持以黨建帶產業的思路,對“散亂污”聚集地的廢舊廠房重新規劃建設和招商運營,做足做優生活和旅游設施配套,打造全域旅游的新亮點、青年創業的新天地,以及“科創、生態、人文”的現代化新農村,創新走出一條“鄉村+科創”“創業+生活”的鄉村振興新路徑。

曾經,尚明甸村是長滿蘆葦的廢棄甲魚塘,一個挨一個,一下大雨就淹一片。但尚明甸是昆山市區到南部水鄉古鎮的必經之地,距離上海虹橋僅40分鐘車程。身處上海一小時經濟圈,這是尚明甸的最大優勢。當時心里并沒有底的村干部們靠著一股較真勁,依托蘇州的各類幫扶政策,開展地毯式實地調研,對標國內鄉村建設典范,聘請著名建筑設計師操刀“最高配置”的發展藍圖,在多輪升級后,尚明甸村的定位逐漸清晰——念好“科創經”。

打開《尚明甸理想村總平面圖》,規劃面積4200畝的區域內,江南圩田與科創園區和諧相望,形態各異的創意小橋散落其中,連接起一條條創新動脈。

2018年,經過一年“白+黑”連軸作戰,尚明甸村2300畝低產魚塘全部整平,農民房屋也全部動遷到位。昆山旅游度假區、張浦鎮投入1.2億元基礎設施改造資金,引進鄉伴旅游文化發展有限公司,吸收1.5億元科創園區投資,以集體土地撬動“鄉村+科創”的杠桿。

尚明甸鄉村振興示范區建成后在全國獨樹一幟。緊鄰上海和蘇州市區的區位優勢,加上昆山自身雄厚的產業基礎,吸引高端企業搞科創完全可行。特別是,尚明甸有近50畝存量集體建設用地和近3萬平方米存量集體工業廠房,具備發展科創產業的空間和載體。

走進“科創之家”,果園成片,小河蜿蜒,鳥語花香。工作累了就去看看清新自然的田園風光,嘗嘗新鮮美味的田園果蔬。都市白領遙不可及的夢想,已經成為尚明甸企業白領的日常。

好的工作環境,離不開好的生活環境。尚明甸積極攜手鄉伴文旅引進布局高端餐飲、休閑書店、精品咖啡、無人超市等配套設施,目前已吸引多家餐飲企業入駐,而借助尚明甸村的優惠招商政策本地村民也投資開設了咖啡店。

江南水鄉搭載“創新”,能迸發出怎樣的能量?據統計,目前蘇州僅吳中區33個各級傳統村落,已吸引各類人才下鄉創業近200人,本村村民就業創業1600余人,導入各類業態超500家,吸引社會資本投入超10億元。

悄然之間,“創新”已為江南水鄉標注了新航向,未來將更加激情澎湃。