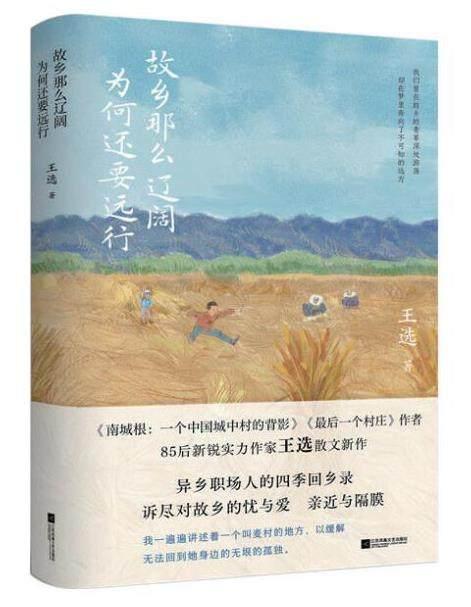

《故鄉那么遼闊,為何還要遠行》: 棲身于故鄉的萬里原野

胡雪琪

記得小時候讀唐詩,讀到“近鄉情更怯”,腦海里曾冒出問號:常年在外的旅人回到故鄉,不是應該高興才對嗎? 為什么離家越近,反而越猶豫躊躇? 如今,自己在異鄉生活多年,對一千多年前宋之問的心態倒是多了幾分理解。在他鄉嘗遍酸甜苦辣,總會將故鄉視為一根柔韌的情感繩索。失落悲傷之時,可以抓住,可以攀援;小有成就之時,也可以將自己的喜悅傳遞。有朝一日回到故土,將真實的故鄉面貌與帶著濾鏡的回憶一比較,難免產生心理落差,但深入的情感聯系,乃至飲食、地理、氣候等多方面的安心舒適,又令人戀戀不舍。遠游回鄉的這種內心拉扯,可謂專屬于游子的“甜蜜的糾結”。

閱讀新銳作家王選的非虛構作品《故鄉那么遼闊,為何還要遠行》(以下簡稱“《故鄉》”),便能體會到多種情緒的纏繞牽系,以及作者對生于斯長于斯之故鄉的深情注視。在15歲之前,王選擁有完整的鄉村生活,念書放牛、與小伙伴和妹妹玩耍、跟隨父母務農,和任何一個鄉村孩童無異。這段經歷無疑為王選日后的寫作提供了豐富的意象和素材。《故鄉》一書以節氣串起,描摹不同時節的鄉村風物、居民活動和他們的生活狀態。春天苜蓿長成一片,盛夏吃冰過的瓜,秋天采摘果子,冬天烙灶餅、送灶爺……習慣于城市或說工業生活的很多作者、讀者,即使深愛傳統文化,想來對節氣及相應的物候變化,也不會有如此深切而又細微的體會。

生于西秦嶺鄉村的王選,一直將“坦誠”作為創作理念之一。《故鄉》中,王選正如廣袤原野上的一株草、一棵樹,獨立、安靜而悲憫,觀察麥村的一切,卻只是懷著對故土的熱愛,將每個人、每件事默默記錄,用樸素坦誠的話語,展現最普通的西秦嶺農家生活。西秦嶺的麥村,又是中華大地上千千萬萬村莊的縮影。隨著王選平實又深情的文字,生活在天南海北的讀者仿佛也被帶到麥村,嘗到酸甜的杏子,觸到溫暖的火炕,聽同村人拉家常,和妹妹一起尋找被父母藏起來的罐頭。在鄉村生活的經歷或許不是人人都有,但每個人都有童年,都有吃好吃的、和小伙伴瘋玩到天黑、與家長“斗智斗勇”等童年回憶。如此一來,城市與鄉村也達到了某種精神上的共鳴。在西北風物、童年回憶等具象內容之外,《故鄉》字里行間流露出的,還有對麥村乃至廣大鄉村地區的深切關懷。那片任由村民采摘的玉米地,曾經有自己的主人;現在的點頭之交,小時候有說不完的話;年節時分振奮人心的鼓聲越來越難聽到,會打鼓的人也越來越少;村子里建起水泥馬路、通了寬帶;男女老少為了追求更好的生活,走出麥村,去往城市。

故鄉會變成什么模樣? 每個人或許都問過自己這個問題。對鄉村變遷的書寫,對城市化進程中農村居民心路歷程的關注,以及對城市生活的反思與內省,也是《故鄉》不可忽視的一部分。在《東去與歸來》一文中,“我”以城市人的眼光和思維方式為母親處理生活中遇到的問題,母親卻意外呈現出茫然無助的脆弱狀態,文字中更多呈現出一種反思意識:城市不一定是唯一的生活選擇,鄉村也有其存在的合理性和必要性。《瓢熟了》一文中,“我”和妻子回鄉摘“瓢”,看到滿山野果,想起擺在城市水果店里的水果,不禁追問,為什么我們不斷為物品賦予價值屬性,卻逐漸忽略了大自然的美麗和人與人之間的情感紐帶? 在城市化浪潮之下,鄉村面貌和居民心態都發生了變化,這是一種必然。但如何在變化中把握發展方向,讓人們最大程度享受到發展成果,又盡量保留淳樸的人情傳統乃至年節習俗等寶貴的非物質文化遺產? 讀罷《故鄉》,這個問題值得我們深思。

對往昔的回憶、對麥村現實的記錄、對未來的思索,這三條線索擰成一股麻繩,貫穿于《故鄉》的始終。一條不忘過去,一條介入現實,另一條思考未來。記憶、當下和想象都是必需品,在感受生活壓力與陰霾之時,過往的經歷可以讓我們從中汲取力量,將眼前生活過得多姿多彩。我們稍事休整,又開始一步一個腳印向前,探索未知的生活。正如這部作品的名字,“故鄉那么遼闊,為何還要遠行”,關于故鄉的記憶突然襲來,人們方才意識到故鄉可以很遠,也可以很近,生命可以藏匿于血肉之軀,也可以棲身于故鄉的萬里蒼原。

(來源:《中華讀書報》)