非遺豆畫:一捧五谷顯大千世界

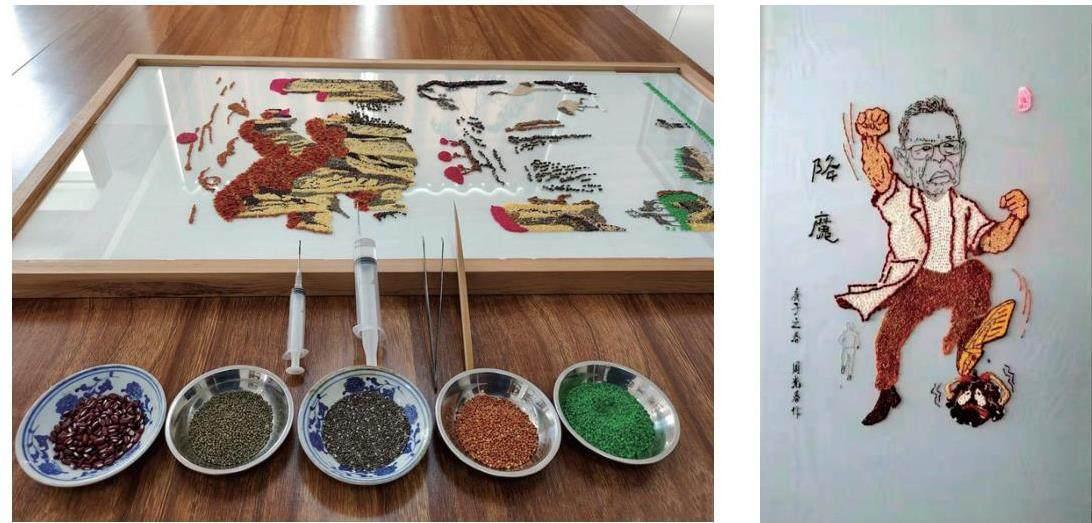

大米、黑豆、小米、紅豆……這些五谷雜糧在大廚那里是美味,也可以是手中的畫筆,通過勾、擦、點、染,生出無限創意。

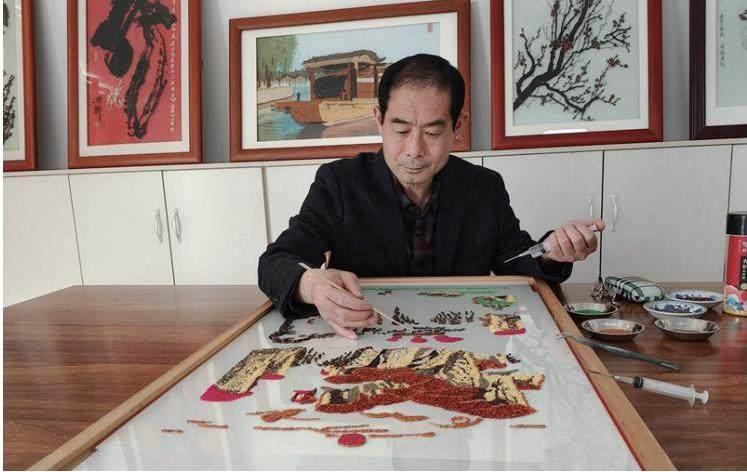

在山東省濟南市鋼城區的棋山國家森林公園仙人橋村“藏”了一位以“糧”作畫的非遺傳承人周光春。周光春是“周氏豆畫”第六代傳承人。幾十年來,他以“糧”為筆,以“玻璃”為紙,用一粒粒洋溢濃厚鄉土氣息的糧食描繪出一幅幅靈動的畫卷。如今,“周氏豆畫”不僅繪就了五谷的豐收畫卷,也成為了傳統文化的杰出代表。

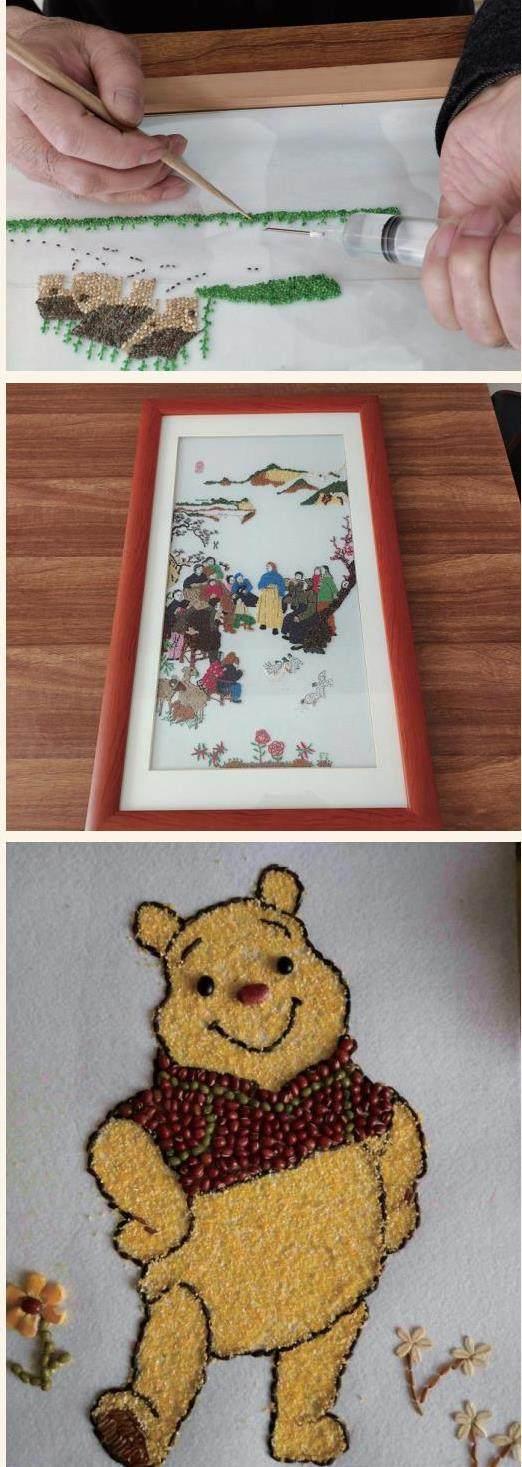

五谷豆畫融合了國畫、版畫、書法等多種藝術表現手法,讓糧食在食用之外有了藝術價值。豆畫也叫糧食畫,起源于古代的五谷祭祀活動,人們利用五谷、草籽、花種等,經過防腐處理,可以在木板或瓷盤上拼貼出各種吉祥圖案,祈求風調雨順、五谷豐登,具有美好寓意。

豆畫在創作過程中要保留原材料的純天然色彩,不經任何人工著色。獨特的藝術形式使作品可以以國畫、油畫、裝飾畫等不同形式呈現山水、人物、花鳥等豐富內容。

“與其他藝術形式相比,豆畫作品的顏色鮮艷、貼近自然,不拘泥于題材,頗受群眾喜歡。”周光春說,豆畫取材簡單,大家居家就可以制作,以糧食的樸素和自然入畫,更能喚醒人們心中重返大自然的希冀,還具備清新自然、健康環保的特點。

從設計稿到裝裱完成,一幅豆畫的創作需要經過選料、描圖、防腐、防潮、粘貼等20多道工序。每道工序都有嚴格要求,必須達到防蟲、防蛀、防腐、防霉、抗氧化的標準。經過反復摸索,周光春終于掌握了豆畫的創作要領,并積極創新、提升技術,將傳統工藝和現代技術相結合,研發出了一套環保無毒、可長期保存的技術,使作品不易變形褪色、不易冷縮熱脹、不易霉變蟲蛀等,可永久收藏。

多年來,周光春即便創作了眾多形式的豆畫,卻也沒有停止挖掘、揣摩糧食的其他表現形式,如利用碾碎的玉米粒、麥麩、大米作畫,在表現形式上結合新時代文明實踐、學雷鋒、疫情防控等相關主題。在傳承中創新,在創作中探索,不斷為自己的作品賦予新時代內涵。

在傳承技藝的同時,周光春還想將豆畫與新時代、新生活融合起來,將鋼城區的名勝古跡、鋼鐵文化、傳說故事等內容用糧食書寫出來,賦予豆畫更多文化內涵。一捧五谷顯百態,在周光春的作品中,有生活的酸甜苦辣,有時代的美好印記,更有對未來的憧憬和希冀。

(來源:大眾網·海報新聞)