畢節市:加強傳統村落保護 賦能鄉村振興

朱顛云

畢節市位于貴州省西北部,烏蒙山腹地,悠久的歷史,多彩的民俗文化,為畢節留下了豐富的傳統古村落遺存。其中,大方縣雨沖鄉油杉河村和織金縣龍場鎮營上古寨先后被列入國家傳統村落名錄。

近年來,兩地通過保護優先、傳承利用,突出特色、聚焦發展,市場主導、村民主體的原則,著力在科學保護、開發利用等方面做好傳統村落保護發展工作,扎實推進傳統村落高質量發展。

保護與開發并重走出發展新路子

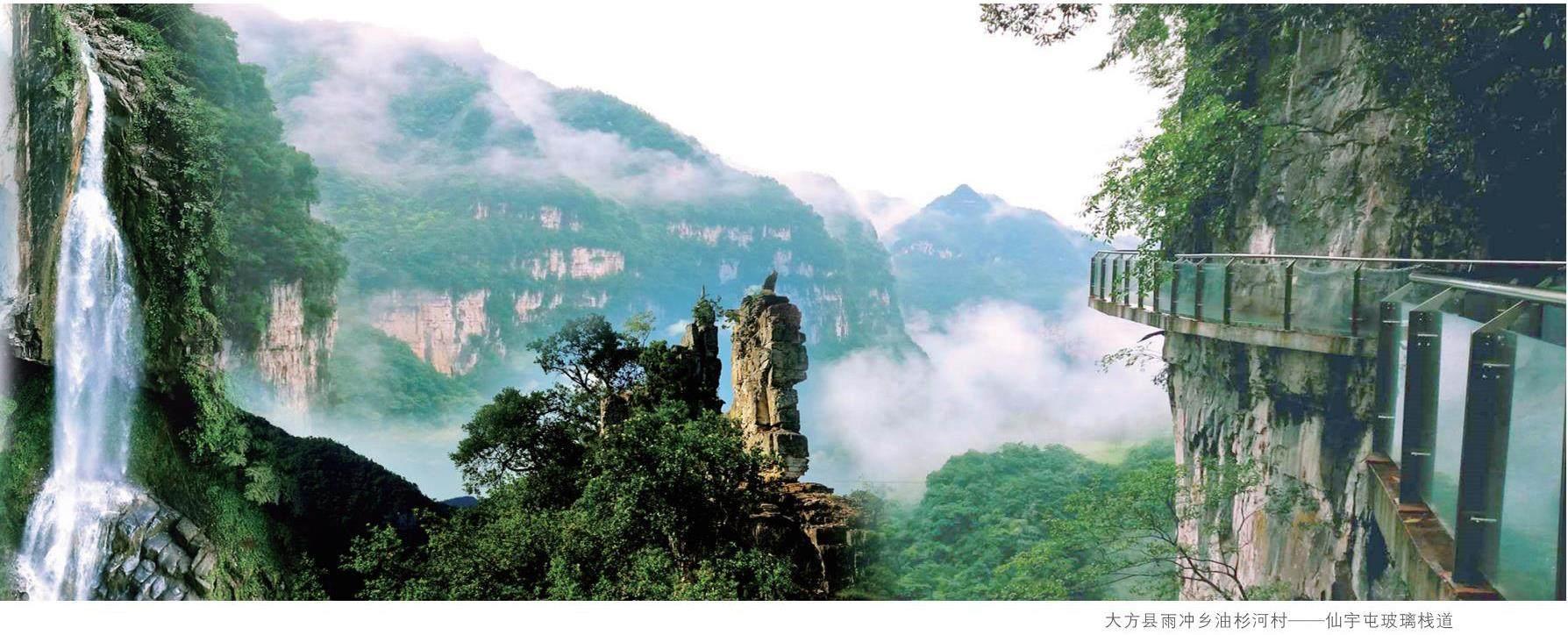

油杉河村是國家第五批傳統村落,有著悠久的歷史和優美的自然環境。作為貴州喀斯特峰林景觀最為密集的地方,這里的山平地拔起,順看擎天一柱,側看峭壁千仞。

“火煙熏熏油杉河,霧罩污到門檻腳,姑娘都想往外嫁,留下光棍一大撮。”上世紀八九十年代流傳的這段順口溜,形象地反映了貧困帶給油杉河村的窘境。

曾經,山高谷深、交通閉塞,與外界隔絕,使得貧窮落后成為村子的“代名詞”。而這樣的窘境,從發展旅游開始逐漸走向“蝶變”。

為了把油杉河原始的自然資源優勢轉變為旅游經濟優勢,改變人民群眾的生產生活條件,帶動群眾脫貧致富,2010年12月,油杉河管委會正式成立。隨即提出“修復生態保護資源,招商引資開發資源,發展旅游共享資源”的總體思路,累計投入資金約9.8億余元,建成了以道路交通、旅游步道、停車場等為主的一批旅游基礎配套設施。

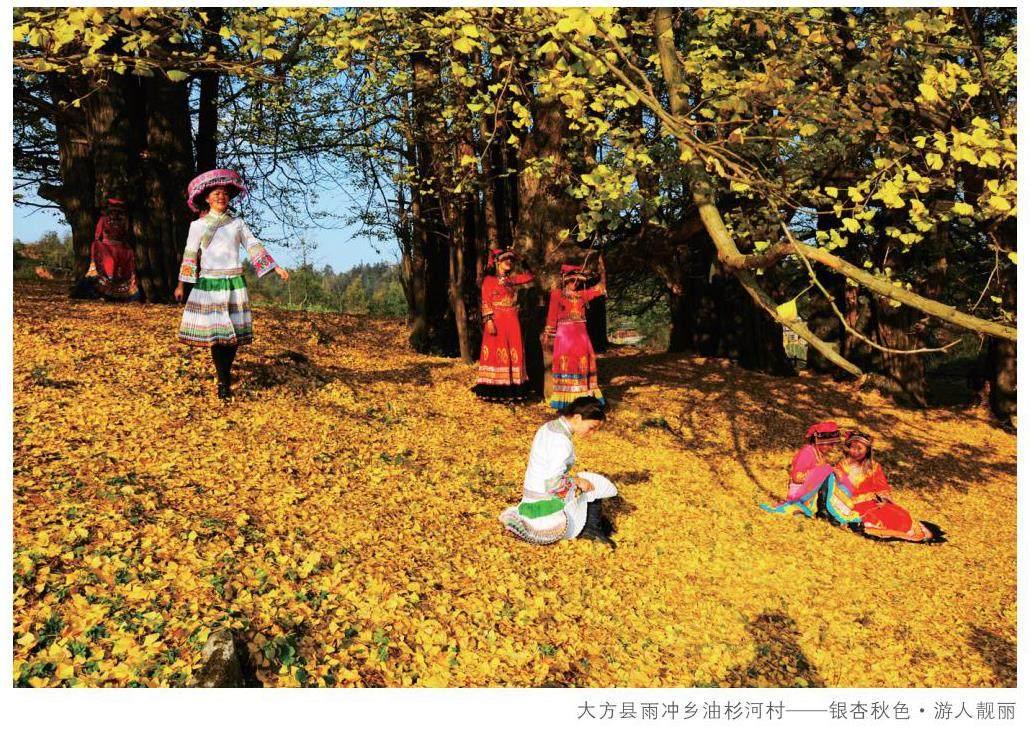

2013年以來,油杉河景區初步開放了“古銀杏林、仙宇屯、崔蘇壩大草原、北寒溝”4個景點,隨著基礎設施的不斷完善,游客紛紛慕名而來,景區周邊的村民也就有了商機,日子一天天紅火起來……

現在,景區接待游客數量節節攀升。農家餐館、旅店、百貨商鋪、食品加工、特色種植等項目為群眾增收提供了助力,節假日期間,當地農家樂生意十分火爆。

村民楊會通過開辦農家樂,每年收入約40萬元,最多一天接待的游客就餐達71桌,收入達1.5萬元。

“從前,進村只有一條小毛路,雨天出行兩腳泥,外村的姑娘真的不愿意往我們這里嫁。現在可好了,村里變得這么漂亮,游客越來越多,我們的生活也越來越好。”正在后廚忙活的楊會笑著說。

除了楊會,村里從事小吃、烙鍋生意的村民,旺季每月平均收入近1萬元,淡季每月也能保證3000元左右。

環境好了,生活美了,如今的油杉河村有了新的順口溜:旅游景區油杉河,油路修到門檻腳,戶戶吃上旅游飯,外來媳婦幾大桌。

保護與傳承并舉古民居建筑重煥生機

織金縣龍場鎮陽光村“營上古寨”是一個歷史與現代相融合的美麗鄉村,因托起古寨的巖石極像一頭大象,也被稱為“象背上的古寨”。

2013年8月,“營上古寨”被列入第二批中國傳統村落名錄,2015年5月被列為第五批貴州省級文物保護單位。

寨子里,70年以上的傳統建筑就有57棟,走進古寨,最醒目的就是高聳在寨子中的兩座石碉堡,它們向世人展示著古寨曾經的輝煌與氣派。

沿著一條可以三人并行的小道,可以到古寨寨門,這是進入古寨的唯一通道。通過寨門,古建筑便豁然出現在眼前,石碉、鄔家洞中鄔家屋、劉家大屋,每一處建筑都有一個久遠的故事……這里的房子都是洞中有屋,屋中有洞,深藏著洞府人家的神奇。

1948年出生的王培信老人是生活在這里的第7代人,回憶往昔,老人感慨萬千:“我們這個村子建在山頂,三面都是懸崖,村民很少接觸外人。現在,最大的改變就是路,路修好了,來參觀寨子的人多了,我也會經常和他們講講以前的故事。”

不同于過度商業化的古鎮、古村落,“營上古寨”大部分仍保留著原始的模樣。憑借著得天獨厚的自然條件,這里一年四季種植著“短平快”蔬菜,銷路的保障讓當地老百姓足不出戶就有經濟收入。

在促進鄉村振興的過程中,陽光村利用鄉村自然資源和人文資源,把旅游景點與基礎農業有機結合起來,依托地方深厚的文化底蘊和古村落的品牌優勢,把農業做成景觀,以人文民俗為魂、田園風光為韻、生態農業為基,把“營上古寨”打造成了極具地方特色的旅游景點。

如今,美麗鄉村向旅游景區轉變的村落,像雨后春筍般不斷涌現。畢節市通過推廣“旅游+文化、旅游+城鎮”的模式,大力發展旅游業,積極鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接,促進鄉村旅游提質增效,推動當地旅游業實現了高質量發展。

(供稿單位:中共畢節市委宣傳部)