根植校園文化,創新語文實踐活動

王蕾

【摘 要】 語文實踐活動對語文課程落實立德樹人根本任務,培育學生核心素養,實現學科育人目標具有重要作用。剖析當下語文實踐活動現狀,基于“學生的可能”,發掘“身邊的”語文資源,創新根植于校園文化的語文實踐活動,探索優化語文實踐活動的策略和路徑。

【關鍵詞】 語文實踐活動 校園文化 學科育人 優化策略

《義務教育語文課程標準(2022年版)》(以下簡稱“語文課標”)明確義務教育語文課程應“致力于全體學生核心素養的形成與發展”,而核心素養“是學生在積極的語文實踐活動中積累、建構并在真實的語言運用情境中表現出來的”。可見,核心素養的形成與發展離不開“真實的語言運用情境”與“積極的語文實踐活動”。為此,教師應根植于校園文化,積極挖掘語文課程資源,著力營造真實的語用情境,創新開展語文實踐活動。

每所學校都有自己的文化根基和底蘊特色,根植于校園文化的語文實踐活動的資源整合,旨在利用校園文化資源創設更為貼近語文學習特點的話題,全方位地提升學生核心素養。學生通過挖掘校園文化中的語文元素,逐步在精神世界中形成認同感,進而將自己對語文知識的識記提升到對知識的本質的理解,獲得“愛校愛家”的情感體驗,增強文化自信,全面提升核心素養。

一、立足語文本位,尋找實踐融合點

語文實踐活動的重心應落在學生對語言文字的感知和運用上,以提升學生核心素養為目標。“生活處處有語文”,校園內是學語文、用語文的小系統,校園外是學語文、用語文的大天地。小系統里練身手,大天地里展拳腳,兩者應緊密聯系。

1.與傳統節日融合。我國的傳統節日十分豐富,而傳統節日中各種民俗民風形成的節日文化,則是民族文化的瑰寶。語文教材中不乏與傳統節日相關的學習內容,教師應當引導學生探究我國的傳統節日,進而了解中華民族的文化、歷史。傳統節日是語文實踐活動的最佳融合點之一。每到傳統節日,學生了解習俗起源,參加民俗活動,誦讀佳作名篇,弘揚民族文化,爭做非遺傳承人。

2.與特色活動融合。“童話節”“戲劇節”“閱讀節”等都是學校每年定期組織的語文實踐活動。童話節上,學生讀童話,說童話,演童話,編寫童話,制作立體童話書;戲劇節上,學生創編劇本,登臺表演;閱讀節中,學生制作書簽、好書推薦、閱讀競答。校園里充滿了學生的歡聲笑語,班級的讀書角和學校的圖書館、書香苑,到處都能見到學生認真閱讀的身影。一期期班刊、校刊、校報,記錄了學生的校園生活,散發著縷縷墨香。

3.與社會實踐融合。我校“612”社會實踐活動(小學6年12處實踐基地的研學)延續多年,深受學生喜愛。學校組建語文教師團隊,深入實踐基地,立足語文本位,基于真實情境,指向能力提升,精心策劃設計研學活動。研學活動實踐性強,例如,學生參觀南京直立人化石遺址公園,搜集相關資料,帶著問題去發現、探究、解疑,伙伴攜手繪制時間軸,探秘人類進化過程。學生在研學手冊上記錄的不僅是學生行走的足跡,更是研究與創造。正所謂,最好的成長在路上,最好的學習是實踐。

二、系統設計驅動,巧用話題統整

語文課標對于語文實踐活動提出要“圍繞學科學習、社會生活中有意義的話題,開展閱讀、梳理、探究、交流等活動”,這表明話題的選擇、語文實踐活動的設計與實施既要緊密結合語文學科獨有的育人特點,又要尋找具有深層次價值的話題作為驅動。

1.目標導向,三位一體。新課改以培養學生的創新精神和能力為核心,學生在具體的情境中,在問題驅動下圍繞著一個共同的話題任務開展自主探索與實踐。語文實踐活動的設計,想要做到知識、情境、實踐的三位一體,話題的選擇顯得尤為重要。巧借校園環境文化建設,設計語文學習運用的大情境,可以促進學生語文知識的融會貫通、學以致用。例如“巧手設計新校園”活動,利用新校區剛剛建成啟用的契機,由高年級學生組建宣傳團隊,設計新校區游覽路線,編寫新校區“網紅”景點講解詞,策劃制作新校園宣傳畫報……真實的情境活動,既實現了學生對語言文字的積累、梳理與運用,又激發了他們熱愛校園的真摯情感。

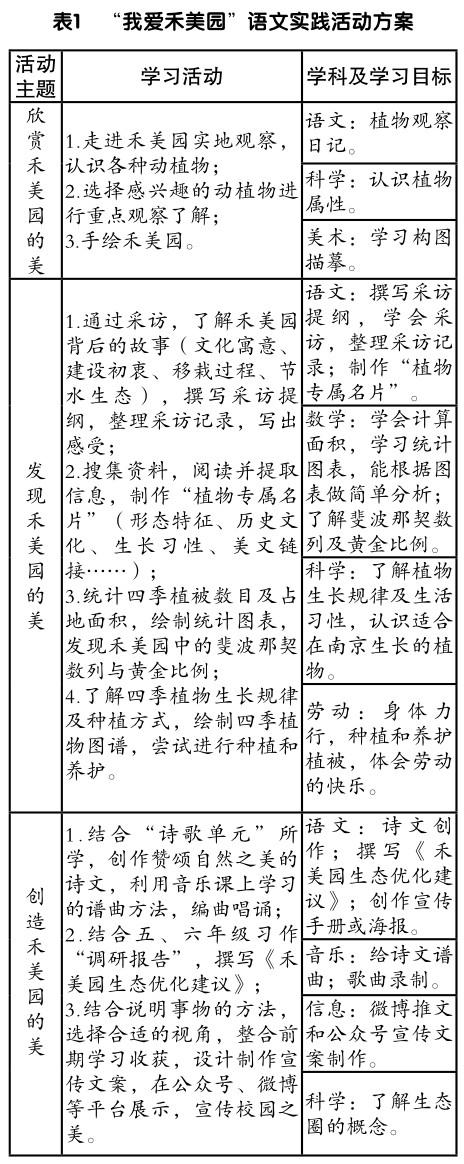

2.創設情境,統領項目。跨學科的語文實踐活動需以大情境統領各學科,引導學生學會遷移與運用知識,在一個個真實情境中綜合調動知識,解決現實中的問題。例如,校園中新開辟了一處種植園地,學校鼓勵學生融合校園文化,從古詩文中尋找靈感,為種植園地起名。學生積極響應,開動腦筋,經過公開投票競選,“禾美園”的名字應運而生。“禾美園”內小橋流水,植被繁茂,是學生課間向往之處,他們對“禾美園”充滿了好奇。學校抓住契機,開展“我愛禾美園”的語文實踐活動(見下頁表1),以真實情境為導向,以促進“學科知識的通透理解”為目標,尋找相關學科之間的有機聯系,依據學科底層邏輯、學科核心觀念出發,將各學科知識融合。學生通過對真實而有挑戰性的問題進行持續探究,達成對核心知識的再建構和思維遷移。活動設計面向四至六年級學生,分“欣賞禾美園的美”“發現禾美園的美”“創造禾美園的美”三個板塊,學生在各個學科知識的學習與運用中,樹立了文化自信,獲得了語言運用能力,鍛煉了思維能力,培養了審美創造能力。

3.多科協同,相輔相成。學科是學生認識世界、了解世界的一個“切片”。生活中現實問題的解決,往往離不開多學科知識的融會貫通。而語文學科是學習其他學科的基礎,自帶跨學科屬性。將學科知識“還原”到真實世界的大視野中,學科學習的背景意義、知識間的關系、知識與人的關聯才能得到凸顯。學科知識具備了“意義感”和“可理解性”,學科育人才能真正發生。例如,在“創造禾美園的美”板塊中,要想完成《禾美園生態優化建議》的任務,學生就需要在觀察了解的基礎上,運用科學知識分析禾美園的生態,利用數學知識進行統計分析,通過分工合作、大量閱讀、查閱資料,有理有據地寫出分析報告。

這樣的實踐活動,可以打破學科之間的壁壘,實現知識學習向素養提升的轉型,讓學生既能感受不同學科的魅力,又能協調各學科之間的合作,以解決問題為內驅力,將各學科的知識靈活運用,將知識轉化為核心素養。

三、多元多維評價,聚焦語用效能

語文課標指出,要充分發揮語文課程評價的多種功能,恰當運用多種評價方式,注重評價主體的多元互動,特別強調要進行過程性評價。

1.各科協同評價,以語用為依據。語文實踐活動的評價指向學生靈活運用相關知識完成任務的能力,強調各科知識技能的融會貫通。協同評價既可以了解學生在語文認知、理解、表達方面的建構程度,也可以考量學生核心素養及內在學習品質的發展。在“我愛禾美園”的實踐活動中,由于涉及多個學科領域,這就需要各科教師協作與交流,聚焦學生的語言文字運用和解決實際問題的能力,為學生提供全面的評價。這樣的評價方式可以更好地幫助學生發現自己的優點和不足,從而促進他們的全面發展。

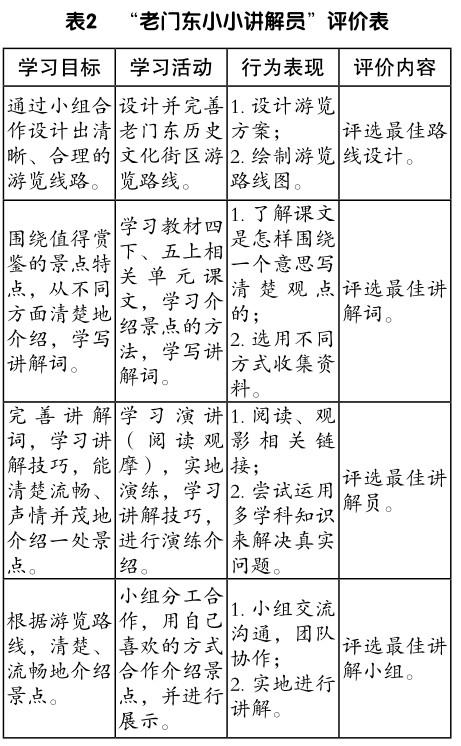

2.設計評價量規,為語用搭支架。為了使評價更有效,教師在實踐活動設計初期就需要制定評價量規,用來指導學生的學習行為,對學習質量做自我監控。例如“老門東小小講解員”語文實踐活動,學校與老門東歷史文化街區合作,招募校園講解員,開展學習實踐。從搜集典故,到撰寫講解詞,再到現場講解,學生分工合作。細化的評價量規為學生的學習實踐過程構建了支架,指明了方向和標準。(見表2)

3.跨越媒介評價,使語用生活化。互聯網高速發展的新時代,單一的紙面評價已經遠遠滿足不了學生的需求。根植于校園文化的實踐活動應為學生提供自主、開放的學習平臺和展示舞臺,以及更豐富的評價方式。如“我愛禾美園”實踐活動中設計制作宣傳文案,教師可將學生的作品上傳到各種社交平臺進行分享、展示,鼓勵學生用留言、彈幕進行實時互動評論,使語言文字的運用更加貼近生活。同時,教師、家長及朋友的轉發、點贊、評論也時時激勵著學生,使他們真正感受到語言文字的無窮魅力。

無論是“巧手設計新校園”“我愛禾美園”還是“老門東小小講解員”的語文實踐活動,均是借助校園特色文化,創設了學生學語文、用語文的大情境。豐富多彩的語文實踐活動讓學生依托校園環境文化,在學習語文、運用語文過程中,不斷與身邊的人、事、物展開密切的連接。如果語文課堂是一方清澈見底的方塘,那么校園文化則是一條流淌的溪流,世界則是奔騰不息的江河與浩瀚無垠的海洋。它們彼此連接,不斷為課堂的語文學習注入“活水”,構成了學生學好語文、用好語文的生態系統。※

[本文系江蘇省教育科學“十四五”規劃重點課題“學科育人理念下小學生語文學習生態的優化研究”(課題編號:D/2021/02/07)和南京市中小學教學研究第十四期重點課題“指向學科育人的學校語文生活重構的實踐研究”(課題編號:2021NJJK14—Z24)階段性成果]

(作者單位:江蘇省南京市小西湖小學)