智慧醫療介入腦卒中急救系統設計研究

諸臣 張樂樂

摘要:通過智慧醫療對腦卒中病人進行遠程監測、主動報警、主動上門溶栓救治,實現腦卒中救治黃金期的目標。降低致殘率和致死率,提升救助質量。通過梳理現有腦卒中救治流程中的痛點,將智慧醫療與腦卒中院內急救納入院前急救環節結合,提出了運用搭載智慧醫療技術的主動式腦卒中急救車進行施救的路徑。本系統整合了智慧醫療技術、系統集成、工業設計與服務設計等領域,建立了從主動發現到上門診斷,再到遠程救治的腦卒中救助服務系統。該系統借助智慧醫療大數據分析及遠程監測與協同操作等優勢,依托腦卒中急救車院前施救,壓縮不必要的等待期難點,保證救治時間窗口。實現了越早發現、越早報警、越早檢查、越早診斷、越早治療的目標。

關鍵詞:智慧醫療;腦卒中院前急救;腦卒中急救系統;腦卒中急救車;智能手環

中圖分類號:TB47 文獻標識碼:A

文章編號:1003-0069(2024)10-0143-05

前言

腦卒中分為腦溢血和腦梗塞,腦梗塞俗稱中風,是指血管被堵塞,造成腦癱的病種。本文主要聚焦利用系統服務設計與工業設計創新腦卒中治療流程的研究。故文中腦卒中急救均特指對腦梗塞的救治,不再贅述。

無論是《柳葉刀》2018 年發布的全球調研報告,還是同年我國發布的《腦卒中救治報告》,均指出腦卒中正成為我國矛盾日益凸顯的主要疾病之一。也有專家提出目前腦卒中救治的核心痛點是缺乏系統救治能力和創新性的解決路徑。因各卒中患者居家情況不同決定著報警的及時性。再因各地區、各醫院與患者事發地距離、道路、居住地環境不同,院內急救及時性差異也很大[1]。

為了提高腦卒中救治效率,打通腦卒中救治環節中的“堵點”,2021 年,包括國家衛建委在內的10 個部門決定實施加強腦卒中防治工作,國家啟動腦卒中防治“百萬減殘工程”。該工程已經在各地啟動,將構建區域“卒中急救地圖”制,建立“院前院內一體化”急救綠色通道,打造“1 小時黃金時間救治圈”。從最初黃金救治6 小時到3 小時再到如今1 小時,反映著時間對于腦卒中救治的重要性,以及國家為了縮短救治時間的努力。

另一方面,近年來,AI 在醫療領域的介入為腦卒中治療途徑變革帶來了可能。例如,科大訊飛的“Ai+ 醫療”,依托智醫助理體系,以深度學習、自然語言處理、知識圖譜等先進技術為支撐,實現從“感知智能”走向“認知智能”。智慧醫療包含遠程會診、遠程超聲、遠程手術、應急救援、遠程示教、遠程監護等遠程醫療應用,以及智慧導診、移動醫護、智慧院區管理、AI 輔助診療等院內應用場景。這些智慧醫療場景一旦應用于腦卒中急救過程,或許可以重新定義“腦卒中急救黃金期”[2]。

一、我國醫療救治體系現狀與腦卒中急救的突出問題

(一)腦卒中急救的現狀

我國醫療急救體系Emergency Mdeical System 分為120 急救中心的院前急救和醫院救治的院內急救兩部分。院前急救是由指揮平臺依據病人所在地自動就近匹配車輛和最佳行駛路線。車輛計算機可以傳送患者病情及現場視頻圖像到指揮中心和醫院,在患者到達醫院前做好準備。

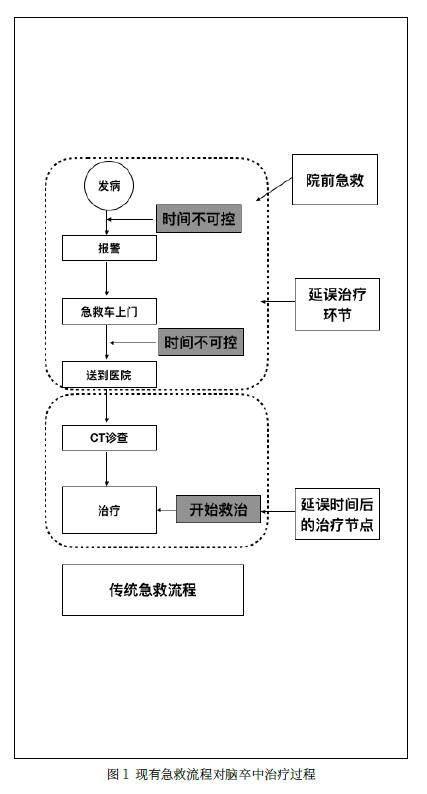

通常腦卒中院前急救以保持呼吸道通暢,防止嘔吐物倒吸進入肺部導致窒息為主。經過簡單處理后送往醫院。關于腦卒中的院內急救流程:詢問病史;血常規、凝血功能、靜脈通道、血糖、心電圖等檢查;接著進行OCSP 分型和判斷生命體征是否平穩,如遇緊急情況還要先去搶救;再進入CT 檢查環節,判斷是腦梗還是腦出血,若是腦卒中病人,院內急診醫生會立即啟動腦卒中救治預警機制,通過溶栓或取栓方式進行治療,如圖1。

(二)腦卒中急救的突出問題

目前,我國的腦卒中院前院后一體化救治體系,依托于常規的院前急救系統。包括院前急救報警系統、院前急救車、院前急救裝備儀器、急診科大夫等。這種體系對于腦卒中急救有很多突出的問題點,具體表現在以下幾個方面:

首先是報警問題。目前我國急救報警電話需要患者主動撥打,急救接警中心接到電話后再啟動相應急救流程,若患者未能主動報警急救,急救中心可能永遠無法知道患者情況。一旦腦卒中患者發生卒中情況,如倒地不起、半夜睡夢中發病,報警急救只能依靠他人。現有的被動式急救報警體系不適用于腦卒中患者群體。

其次是急救車問題。我國院前急救車通常為小VAN 或大VAN 改裝而成。因為技術限制和提高急救車利用率,急救車通常配備是常規急救藥品和簡單急救儀器,很多大型專業檢查儀器無法裝載到急救車上。故腦卒中院前急救,在沒有大型CT 檢查儀器的介入下,讓急診醫生僅依靠觀察做出最正確的判斷,這幾乎是無法做到。

最后是急救儀器設備問題。腦卒中急救必須要通過CT 掃描排查確認腦梗位置、大小、數量等因素,判斷是否血管內治療或機械取栓。目前急救車內配備的儀器有電動洗手池、電動吸引器、呼吸機、除顫儀及心電圖機一體(進口)、藥箱或急救包等,但很難做到針對腦卒中的專業急救處理。

目前,腦卒中針對性急救主要靠院內急救緩解完成。許多醫院已在醫院內針對腦卒中急救流程進行了優化與完善,如建立腦卒中綠色就醫通道,腦卒中專家會診通道等政策,但這些措施仍需要在院內急救環節才能實現,如圖2。

二、腦卒中發病特點與急救痛點

(一)發病特點

根據深圳市腦卒中中心醫院連萬成醫生介紹,目前我國腦卒中病人發病分為急性腦卒中和慢性腦卒中。急性腦卒中發病時,病人往往因為頭暈昏迷喪失自我急救能力,甚至因為嘔吐物進入氣管發生窒息導致死亡。而慢性腦卒中發病時間通常在午夜,在深度睡眠過程中發病,患者的頭暈癥狀是漸進式的,往往持續數天甚至數周。但這種漸進式的發病不易引起患者警覺,尤其是第一次發病,患者缺乏經驗,容易被忽視。

(二)急救痛點

腦卒中急救措施分為溶栓治療和機械取栓治療兩種方式。

溶栓治療:利用阿替普酶的治療可有效降低致死率,但治療過程中易發生血管源性水腫引起呼吸道梗阻。因此在溶栓治療中,需要采取應急預案,配備相應的應急措施。

取栓治療:通過醫療器械進行取栓,但取栓有嚴格的時間窗口,必須與時間賽跑。一般為6 小時內,最多不能超過24 小時。

腦卒中救治就是與時間賽跑的救治。及時報警、盡早治療,完全康復的幾率越大。一旦錯過黃金救治期(1 ~ 3 小時),致殘率和致死率會急速上升。如何與時間賽跑是腦卒中急救的最大訴求,如圖3。

(三)通過走訪3 個地區,了解不同腦卒中群體急救過程中遇到的問題及需求

為了深入了解病人在發病時期的狀態、心理和生理需求、從發現報警呼救到送醫過程中遇到的問題,通過實地考察患者所在地,掌握周邊環境、社區醫院環境和配套設施等情況,設計人員分別前往合肥市廬陽區琥珀小區、新站區磨店鄉回遷安置房小區和大別山金寨縣天鵝村。到所在社區醫院、村衛生所等醫療機構,向基層醫護人員了解腦卒中救治過程中遇到的問題和困難。到居民家中,了解基層群眾對腦卒中救治環節的了解程度。走訪了一部分經見證過或親身經歷過腦卒中的病人群眾及其家屬,向他們詳細了解整個救治過程以及康復情況,并對內容進行了詳細記錄。

1. 基層醫療設施:琥珀小區醫療配套設置完善,附近有安醫大一附院等三甲醫院,并設有腦卒中救治中心。磨店鄉回遷安置社區附近有社區醫院。基層設施較為落后,救治手段也很有限。天鵝村只有衛生所,醫生在接診后往往會讓家屬立刻送到市級三甲醫院或者腦卒中定點救治醫院。

2. 報警:琥珀小區為新樓盤,很多居民從外地來肥落戶安家。鄰里之間交往不多,彼此鮮有往來,獨居老人在家中發生卒中,只能自救。所在小區發生過獨居老人發生卒中后,通過敲擊地板被樓下居民發現報警的案例,如圖4。

磨店鄉地處合肥市郊區,屬于農村土地拆遷安置小區。這里的老人多為原同村居民,彼此之間非常熟悉,每天大家都聚在一起串門、打牌、聊天等。由于是聚居生活,一旦某位老人發生卒中,即使家中沒人,被發現并協助報警求救的幾率較大,屬于第三方協助報警呼救。而在天鵝村,年輕人都在外打工,獨居老人居多。一旦發生卒中,若家中無人,也無法自己報警呼救,很難有第三方協助報警呼救。

3. 送醫:琥珀小區地處合肥老城區——廬陽區。這里道路較窄,一般為雙向二車道,最多不過四車道。上下班高峰期擁堵時間較長,擁堵范圍較廣。救護車常常被堵在路上,救助時長較長。磨店社區約2 萬居民,幾乎每家一名三高人群,多為腦卒中。發病時,醫生不會上門,只能撥打120 上門送醫,有的是家人自行送醫。有些病人發病時從床上摔下加重病情,無法報警。而在擁有3000 多人的天鵝村,村民發病時報警呼救更加艱難。由于地處偏遠地區,平均每家每戶間隔距離為1 公里,衛生所難以覆蓋到全部居民,且當地一直缺乏專業的醫療救治體系,衛生所大多為赤腳醫生。如遇發病,村民首先是找一輛當地私家車,約定好時間第二天一大早,車輛上門接人,再送往城鎮醫院。毫無送醫時效性可言。

4. 總結:市區居民鄰里之間交往不多,如遇突發情況,自主報警困難。另外,雖然醫療條件優越,但主城區道路擁堵嚴重,救護車難以快速送醫。腦卒中在天鵝村當地群體中相當普遍,往往是由于無人監護,導致延遲報警,錯失了寶貴的黃金救助期。磨店社區居民為城鎮化的社區居民,就醫條件相對較好。他們的就醫認知:小病不看、不醫、不管,只有大病才去看醫生。無論是磨店鄉居民還是天鵝村村民,對于互聯網加醫療的需求均為:期盼互聯網醫療到來,期盼送醫上門服務[3]。近些年,有些社區醫生也會在病人術后對病人進行電話隨診,并提供了一定的康復指導等。最終,設計人員將這些情況匯總后進行對比分析,尋找解決問題的切入點,如圖5。

三、全新腦卒中急救系統設計

(一)急救系統設計的理念

本創新急救系統設計的核心理念是通過“主動報警”“定位患者”“院前溶栓”等現代智能技術和創新硬件,將院內急救的核心任務前置到院外急救,達成腦卒中黃金1 小時救治目標。如圖6。

(二)系統構架

基于達成腦卒中1 小時救治的目標,全新腦卒中急救系統分智慧醫療平臺和智能硬件兩大模塊。如圖7。

(三)基于系統架構的核心構成要素

1. 急救中心端——智慧醫療平臺

智慧醫療平臺基于120 呼救平臺構建。依托5G 技術高寬帶、低延時、高可靠、廣連接的特性而構建。智慧醫療平臺主要分為協同層、監控層和數據層3 個層面,涉及居民電子健康檔案大數據庫、電子病歷信息庫、5G 在線急救指揮平臺、5G 高級調度生命在線支持系統、實時監控、實時5G 信息推送、現場視頻回傳與動態管理等操作內容,可為院前急救提供及時、準確、完整的信息化支撐[4]。

腦卒中創新急救系統采用科大訊飛智慧醫療的遠程醫療協同平臺,可提供遠程會診、區域MDT、遠程治療、遠程護理等功能。在患者智能手環進行健康監測同時,科大訊飛智醫助理會與智能手環協同工作。當急診任務展開時,急診醫生可以借助科大訊飛AI 智醫助理對病情進行分析,以幫助醫生對診斷有更全面的把握。如果是老病患,訊飛醫療智醫助理平臺還可調取患者先前住院治療期間的病歷、用藥、手術等數據,可在短時間內繪制出病人畫像,為急診醫生生成手術指導建議,如圖8。當然,智慧醫療平臺還包括數據處理、藥品保障、醫保支持、運營管理等要素,這里就不一一贅述。整個報警環節不超過3 分鐘[5]。

2. 用戶端——智能手環

作為該系統主動報警環節的硬件要素。依托科大訊飛智慧醫療平臺,智能手環具備智能遠程監測功能、智能報警功能,主動接通、可貼身攜帶的特點。遠程監測功能可監測戴者的心率、血壓、血氧飽和度、身體移動軌跡等信息,與訊飛AI 智醫助手協同工作,分析其身體健康狀態和處境,一旦AI 預判身體發出信號便及發出求助信息,如圖9。

該手環高41 毫米,寬35 毫米,厚10.7 毫米。表盤采用“零重力”鋁金屬,搭配GPS + 蜂窩網絡,重為32.1 克。搭配1.57 英寸全天候視網膜顯示屏(LTPO OLED),分辨率為326 ppi。藍寶石玻璃表鏡,亮度最高達 2000 尼特。采用通用的 Type-C 充電接口和無線充電,充電更省心。表帶為食品級硅膠材質,防水防火抗菌。搭載麒麟A1 芯片,64G容量。配備血氧感應器、電極式心率傳感器、移動心電圖房顫提示軟件、第三代光學心率傳感器、心率過高或過低時的預警提示、具備航點標記和回溯功能和高 g 值加速感應器,可為患者提供全天候健康監測和摔倒監測。手環結構設計采用高集成整體架構和精密激光精焊互連技術,直接使用外觀材料作為焊接材料,提升空間利用率的同時,達到可靠連接和美觀的效果。

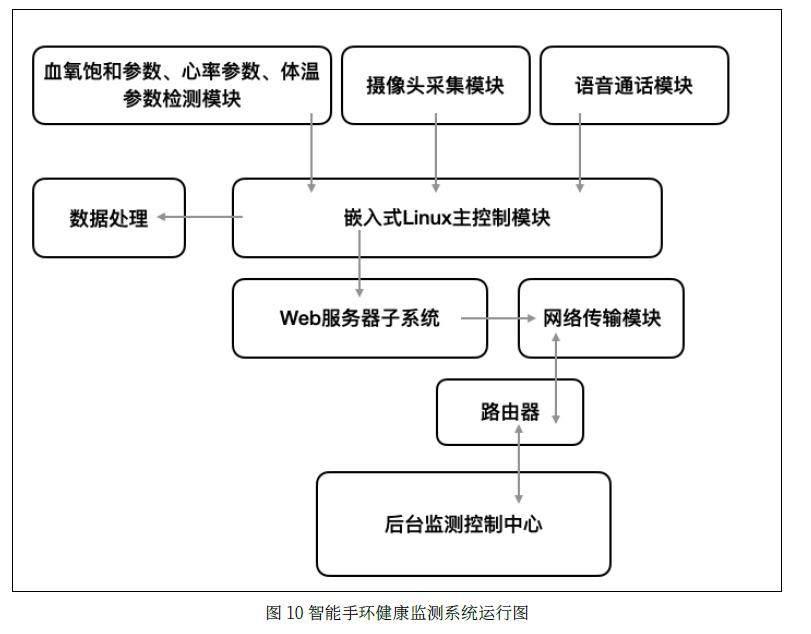

手環搭載嵌入式Linux 系統,并為各傳感器提供接口給各個子系統。各個子系統將請求以事件的方式注冊到主系統中。生理參數采集子系統采用12C、SPI 和字符驅動等架構實現。視頻采集子系統中,采用V4L2架構進行程序設計,傳輸子系統實現基于openSSL 加密機制TCP 協議程序設計。搭建嵌入式web 服務器Boa,利用CGI 技術開發控制程序。移植Sqlite 數據進行用戶數據管理。利用HTML 語言設計客戶端界面。若客戶端有請求,數據通過以太網和WIFI 兩種方式遠距離傳輸,其中的網卡芯片選用DM9000,此款網卡芯片具有低功耗、價格低廉等優點;無線通信模塊中利用HLK—RM04 芯片實現WIFI 無線通信技術,該芯片的體積小、功耗低、支持TCP / IP 協議[6]。圖10。

3. 醫院端——腦卒中急救車

(1)腦卒中急救車角色使命

腦卒中急救車是整個系統中實現黃金救治1 小時的最后一環節。在訊飛智慧醫療平臺的系統指揮下,按照智能手環發送的位置前往患者家中,急救車出發過程不超過5 分鐘。急救車的行駛路線規劃是依據智慧醫療平臺與交通指揮中心協同調度安排的最佳路線設置的,可保證15分鐘到達市區范圍內任何位置(以合肥市區為例)。腦卒中急救車攜帶移動CT 設備、溶栓藥物和醫療器械等就地診療設備。到達后,醫生首先開始對患者進行初步的生命體征評估,車輛在AI 支持下30 秒內完成體征評估報告。醫生依據報告在2 分鐘內進行血生化檢查,結合來時途中醫生已調取的患者禁忌癥排查情況,5 分鐘完成溶栓前的準備工作。接著,開始運用車載移動CT 設備,5 分鐘完成對患者的影像學檢查。腦卒中病人在發病后的第36 分鐘,開始接受溶栓手術治療。至此,整個腦卒中黃金救治1 小時的目標達成,如圖11。

(2)創新腦卒中急救車設計

1)現有常規急救車分析

目前的救護車(ambulance)是由VAN 型車改裝而來,車體可以根據需要進行改造。通常急救車會被隔離成駕駛艙和救治艙2 個空間。救治艙會布置擔架車、醫護人員座位、醫療器具存放區等,屬于一般性、普適性的救治艙,這種只能進行簡單處理的急救設施,與所需的專業腦卒中救治艙設計差距較大[7],如圖12。

2)現有腦卒中急救車分析

現有市面上已經出現了腦卒中急救車,但由于搭載的是普通CT,體積較大,重量也較重。因此,采用的是重型商用車作為急救車車型架構,長度超過8 米。寬度超過2.5 米。難以駛入擁擠的小區、偏遠地區的山路,如圖13。

3)基于智慧醫療平臺的創新腦卒中急救車設計

為了在上門救治腦卒中群體這種新場景時適應更多復雜的道路環境,有必要有針對性地開發一款針對上門救治腦卒中場景的急救車。本車型設計概念嚴格遵照腦卒中院內急救的流程進行開發設計。首先,車輛要具備一定正常活動空間,用來放置一臺CT 掃描儀。再設置與CT 相配套的診斷床、一臺擔架車、若干溶栓治療相關藥品和器械,除顫儀、呼吸機、監護儀、視頻通話屏幕等;其次,考慮CT 機的體積,擔架車和診斷床空間存放等問題,需要車型具備較長的軸距。救護車需要考慮到各種路況、道路環境、救治地點環境,車長控制在6 米內為宜。經過多車型對比,最終選取車型基于江淮星銳大VAN 進行改裝,(長寬高為5995×2011×2710,軸距為3300mm)。如圖14、15、16。該車型選取體積更小的移動CT 作為搭載設備,縮小了掃描空間。同時,創新設計了可與掃描床合而為一的擔架車,做到占用空間最小化,提高空間利用率。為了避免和減少轉運途中對腦卒中病人的二次傷害風險。尾門采用整合式電動尾板設計,電梯上下使擔架車轉運更加方便安全[8]。

四、智慧醫療腦卒中急救系統中軟硬件實施的可能性

本文提出的智慧醫療腦卒中急救系統,從大數據系統到遠程健康監測智能手環再到搭載CT 的腦卒中急救車等均有實踐依據,具有很強的可操作性和實踐性。

(一)智慧健康大數據應用案例

基于智慧醫療中的智慧交通與急救系統集成、遠程通訊、實時采集與共享等優勢,使醫院作為后臺監管角色,與患者手環間建立聯系,參與對患者監管環節,使主動報警成為可能,也成為構建全新腦卒中急救系統前提。

當前,我國正在逐步建立全民健康檢測大數據平臺。以腦卒中為例,目前已建立的中國腦卒中大數據創新服務平臺,可為廣大患者朋友提供及時、準確、全面的腦血管就醫信息。中國電信廣東公司推出的翼健康智慧醫療健康數據解決方案,已經能讓患者朋友們足不出戶就能對腦卒中進行診斷與治療,通過電信監測手環可實現健康實時跟蹤與反饋。這些技術應用為本系統設計實施的可能性提供了現實的實踐依據。

(二)智能硬件——智能可穿戴設備應用案例

MI 小米手環8 標準版智能手環,延續了前代橢圓形藥丸表身設計,金屬機身亮面處理,配備窄邊框1.62 英寸“跑道屏”。支持心率、血氧和睡眠監測等健康管理功能,能記錄監測走路數據,可以檢測出步頻、步幅、著地沖擊力等13 項關鍵數據,與專業監測設備的誤差不超5%。續航方面,典型模式下續航16 天,AOC 模式下6 天,支持快充,1 小時可充滿。提供標準版和NFC 兩個功能版本可供選擇。

彩虹科技聯合301 醫院和華為公司聯合打造的健康監測主動報警設備,實現了跌倒報警功能,該功能實現了對患者體態的檢測。圖17。

(三)移動CT 設計實例

院內急救使用的通用型CT 掃描設備體積巨大,重量也較重。以BodyTomCT 機為例,寬度為2.6 米,高度達到2 米,重達1.6 噸。如此龐大的體積必然需要更大的承載空間。這正是導致目前腦卒中急救車使用重型商用車作為急救車車型架構的原因。

經過篩選,設計人員找到一款移動CT(圖18 以美國Neurologica公司生產的移動CT 機Cere-Tom 作為車載移動CT 原型)。這款移動CT 體積小,重量輕,寬度只有1.6 米,高度僅為1.7 米,重量只有770kg。可以手推移動,很適合在移動場景下使用。

結論

當前,腦卒中發病導致高致殘高致死率而日益受到國家與地方的重視。大多數腦卒中急救解決方案多為優化與提高院內救治流程,如綠色通道、卒中救治指南、成立專家救治小組等措施。發布腦卒中救治地圖也旨在為患者急救提供參考。這些舉措在一定程度上提升了救治質量和效率,緩解了救治困難的問題。然而,若想從根本上保證腦卒中救治的時間窗口,必須要解決腦卒中急救的真正痛點,即實現主動發現、報警零等待、救治少等待等救治核心問題。

本文首先從現有腦卒中醫療急救系統的流程中找出關鍵問題點,通過對3 個不同典型地區的腦卒中患者調研,分析了現有急救流程無法應對和有效解決腦卒中患者對于報警及時性、救治緊迫性需求的不足之處,以科大訊飛的智慧醫療平臺應用案例為依據,充分發揮智慧醫療大數據健康監測的技術優勢,設計出腦卒中急救的救護系統,實現遠程監測、及時報警、主動派醫上門、就地治療的腦卒中急救服務方式。同時也提出將體積更小的移動CT 設備放到移動救護車中的創意設計。這樣可縮小急救車尺寸體量,減少占地面積,讓急救車的適應性更強。通過就地CT 掃描,實現就地溶栓取栓治療方式。這種送醫上門、送檢測儀器上門、就地治療的手段,根本上扭轉了無法就地診查醫治、時間延誤問題,為溶栓/ 取栓等環節創造了條件,有效改變了卒中病人因為時間耽誤造成致殘致死的嚴重后果。逐一提出了針對性解決方案。并且,所提出的解決方案均以現實案例為參考,具有很強的可行性[9]。也希望通過本文給相關企業、醫院提供一定參考,為救治廣大腦卒中患者略盡綿薄之力。

參考文獻

[1]丁素菊,吳雄楓.腦卒中診斷治療指南的缺陷——點評《中國急性缺血性腦卒中診治指南2014》[J].醫學與哲學(B),2016,37(06):13-16.

[2]吉洪煦,湯景云,顧嘉奇等.基于區域智慧急救的卒中中心系統設計與應用[J].中國衛生信息管理雜志,2019,16(05):593-595.

[3]溫楠,竇偉潔,宋奎勐.關于解決農村衛生室看病難問題的幾點思考[J].中國農村衛生,2017(10):66+71.

[4]張莉娜,王勇,胡紅濮等.北京市智慧院前醫療急救信息平臺頂層設計[J].醫學信息學雜志,2023,44(06):16-21.

[5]黃濤. 遠程實時心電監測在偏遠地區心血管疾病診治中的應用及評價[D].吉首大學,2019.DOI:10.27750/d.cnki.gjsdx.2019.000180.

[6]齊山. 人體健康參數的嵌入式遠程監測系統[D].哈爾濱理工大學,2018.

[7]黃立成,陸富華. 淺談救護車的設計規范[C]//四川省汽車工程學會,成都市汽車工程學會.四川省第十四屆汽車學術年會論文集.[出版者不詳],2020:179-193.

[8]張思文.CT在腦梗死患者中的診斷意義分析[J].世界最新醫學信息文摘,2017,17(A3):206.閻潔,劉志國,任旭東等.基于衛星通信的機動遠程醫療站點的構建與思考[J].醫療衛生裝備,2019,40(11):62-66+96.