技術支持下的高中地理與生物學融合教學探究

彭自來 徐佳麗 黃鳳

教育部在《關于全面深化課程改革落實立德樹人根本任務的意見》中強調,要“開展跨學科主題教育教學活動,將相關學科的教育內容有機整合,提高學生綜合分析問題、解決問題的能力”。《普通高中地理課程標準(2017年版2020年修訂)》(以下簡稱“高中地理課標”)提出,要注重地理學科與其他學科的交融,做好地理課程的頂層設計[1]。《普通高中生物學課程標準(2017年版2020年修訂)》 (以下簡稱“高中生物學課標”)也指出,加強學科間的橫向聯系,有利于學生理解科學的本質、科學的思想方法和跨學科的科學概念和過程,從而建立科學的生命觀,逐步形成正確的世界觀,發展生物學學科核心素養[2]。本文課例“植被”通過一系列活動任務和問題鏈,幫助學生打破學科界限、整合知識、減少知識碎片化,為高中地理教師提供一個地理與生物學跨學科融合教學的案例。

一、高中地理與生物學跨學科教學的背景分析

“植被”是人教版高中地理必修一第五章第一節的教學內容,主要是讓學生通過校園樹木調查活動研究植被與環境的關系。教學目標是通過識別植被的主要類型及特征,學生能夠綜合分析植被與環境的關系,形成尊重自然規律、保護自然的意識,樹立正確的人地協調觀。高中生物學選擇性必修二“生物與環境”包括種群和群落、生態系統、環境保護等內容,其教學目標是“提高對生命系統與環境關系的認識,并為學生樹立人與自然和諧發展的觀念,形成生態意識、環保意識和踐行綠色低碳生活方式奠定基礎”[3]。顯然,“植被”章節與高中生物學必修二的部分內容在教學內容和目標上高度相關,這為跨學科教學的探索奠定了堅實的基礎。此外,筆者所在的學校校園內植物種類繁多,為“植被”的教學提供了豐富的實踐資源。

基于以上考慮,筆者融合了高中地理與生物學的教學內容,設計了一項信息技術支持下的跨學科教學計劃。該計劃采用翻轉課堂的模式,分為課前實踐和課堂教學兩個環節,旨在幫助學生深入了解主要植被類型及其特征,并綜合分析植被與環境的關系。在課前實踐活動中,教師利用植物識別App,指導學生調查校園植物。為了增強師生互動,課堂教學環節將依托教育云平臺,對學生的調查結果進行分析和討論(如圖1)。

二、高中地理與生物學跨學科教學設計

為了更好地將地理與生物學兩個學科的教學目標融合,筆者安排了2個課時開展學科教學。第1課時開展戶外實踐活動,第2課時進行探究分析與總結評價。

(一)課標分析

高中地理課標對本節內容設定的要求是:學生應能通過野外觀察或運用視頻、圖像資料,識別主要植被,說明其與自然環境的關系。這一要求旨在引導學生探究植被與氣候、地形、水文、土壤等因素的相互作用。“通過野外觀察或運用視頻、圖像”不僅是對教學方法的要求,提示教師采用情境化和案例化的教學手段,以避免枯燥的理論講解,還強調了學生在學習過程中應主動構建知識,將理論與實踐相結合,體現了地理學科素養中的實踐能力。“說明”則是對學生學習成果的具體要求,學生需要理解并應用自然環境與植被關系的相關知識,以體現區域認知和綜合思維的核心素養。

高中生物學課標與本節內容緊密相關的標準要求是:分析不同群落中的生物具有與該群落環境相適應的形態結構、生理特征和分布特點。這與高中地理課標中說明植被與自然環境的關系的要求高度契合。高中生物學課標不僅要求學生記住生物群落類型和生物特征,還強調讓學生通過比較分析,歸納出生物群落中生物適應環境的特征,理解群落形成是物種間相互作用以及物種與環境相互作用的結果,以此培養學生科學思維、科學探究等生物學核心素養,并形成進化與適應、穩態與平衡、系統等生命觀念。

(二)教材分析

教材中本節內容包含一系列校園樹木調查活動,旨在幫助學生探究植被與環境之間的復雜關系。理解植被如何與氣候、地形、水文、土壤等環境要素相互作用,構成了本節課的教學核心。植被和土壤不僅是自然環境的重要組成部分,也是自然環境演化的產物,更是人類生存不可或缺的自然條件。因此,學習植被知識對于學生深入理解自然環境的形成和變化至關重要,并為后續學習土壤相關知識打下堅實基礎。

從跨學科的角度來看,本節內容與高中生物學選擇性必修二的部分內容緊密相連。人教版高中生物學教材從更宏觀的視角出發,詳細闡述了陸地生物群落,包括森林、草原、荒漠和苔原的主要特征。這不僅是對前述知識點的深入拓展,也為后續學習生態系統及其穩定性等相關章節做了鋪墊。通過這種跨學科的學習,學生能夠更全面地理解生物與環境之間的復雜互動,培養綜合分析問題的能力。

(三)學情分析

在日常生活中,植物是學生生活環境中的常見元素,他們對某些植物的名稱和生態特征已有初步認識。在知識基礎上,學生在初中地理課程中已學習過全球氣候類型的分布和特點,因此在探討影響生物群落分布的因素時,他們能夠較容易地識別水分和溫度是關鍵因素,進而學習全球主要植被類型的分布和特征。

盡管學生具備一定的直觀認識和基礎知識,但當需要從理論角度深入分析時,他們在理解生物如何通過特定的生理結構和形態特征適應其群落環境方面,仍需提高綜合思維和科學分析的能力。

(四)教學目標

1.能夠利用植物的視頻、圖片或通過野外觀察來識別主要植被及其特征,并通過參與校園樹木調查活動,識別周邊的植物種類。

2.能夠結合圖文資料,綜合分析植被與環境之間的相互作用。

3.能夠根據區域圖或類型圖,描述不同地區植被的種類和特點,并建立起群落多樣性的認識。

4.通過學習不同森林群落中植物對環境的適應,樹立生物既適應環境又影響環境的科學觀念,培養尊重自然規律和保護自然的意識。

5.通過分析具體案例,理解生物群落內生物對環境的適應過程,形成正確的進化與適應觀念。

(五)教學重難點

教學重點:識別主要植被類型;說明植被與自然環境的關系;掌握不同群落中的生物具有與環境相適應的形態、結構和生理特征。

教學難點:植被生態特征的環境適應性;亞熱帶常綠闊葉林、溫帶落葉闊葉林落葉季節差異及原因分析;群落中生物的適應性。

(六)設計思路

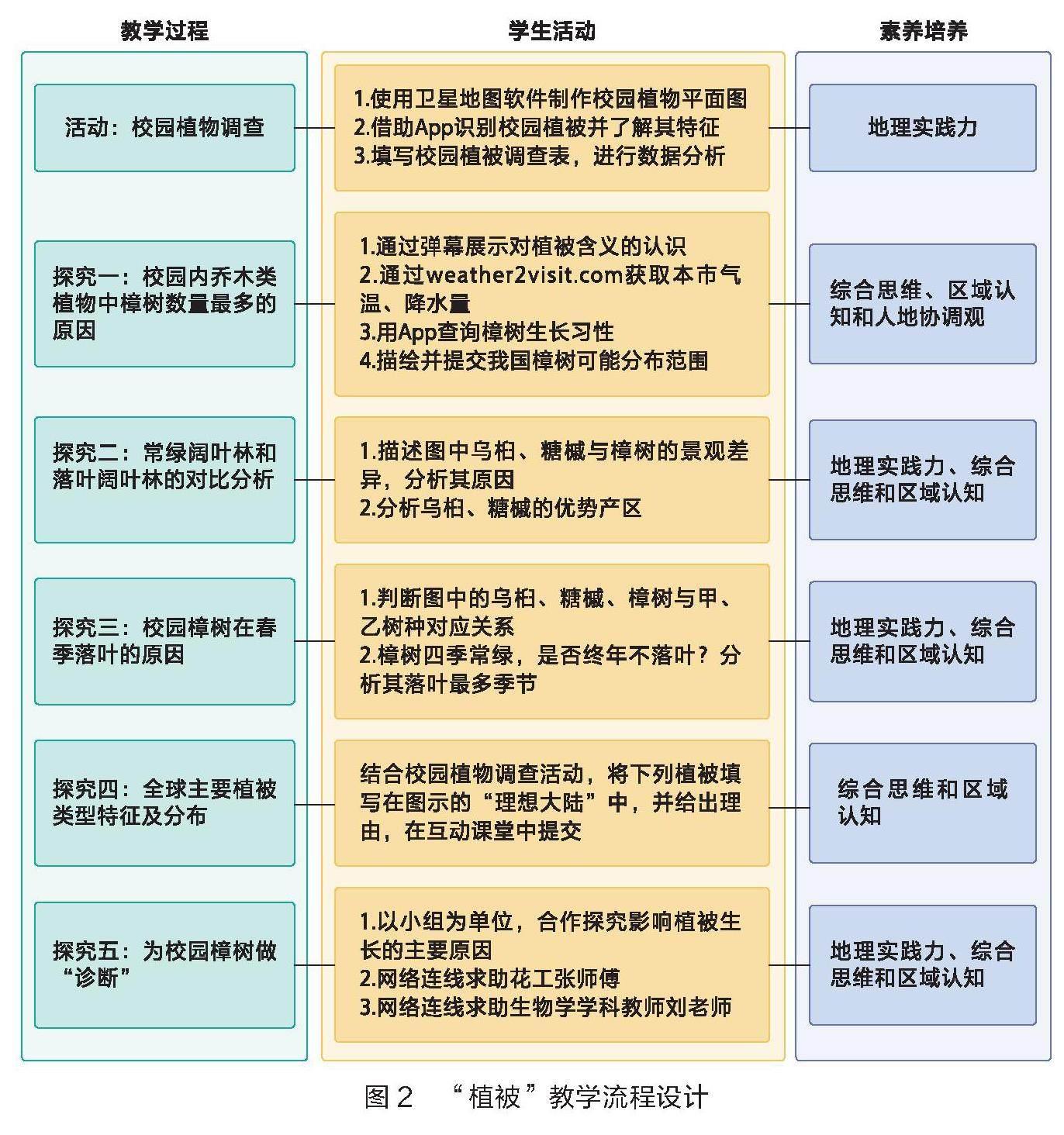

為了提升跨學科教學的效果,筆者設計了一套融合信息技術的教學流程(如圖2)。在課前準備階段,學生利用手機上的植物識別App識別校園內的植被,并研究其生長習性。在課堂講授階段,教師利用教育云平臺來開展教學活動,將課堂互動數字化,以此增強教學的精準度和針對性。

三、高中地理與生物學跨學科教學實踐

(一)課前翻轉,在實踐中學習

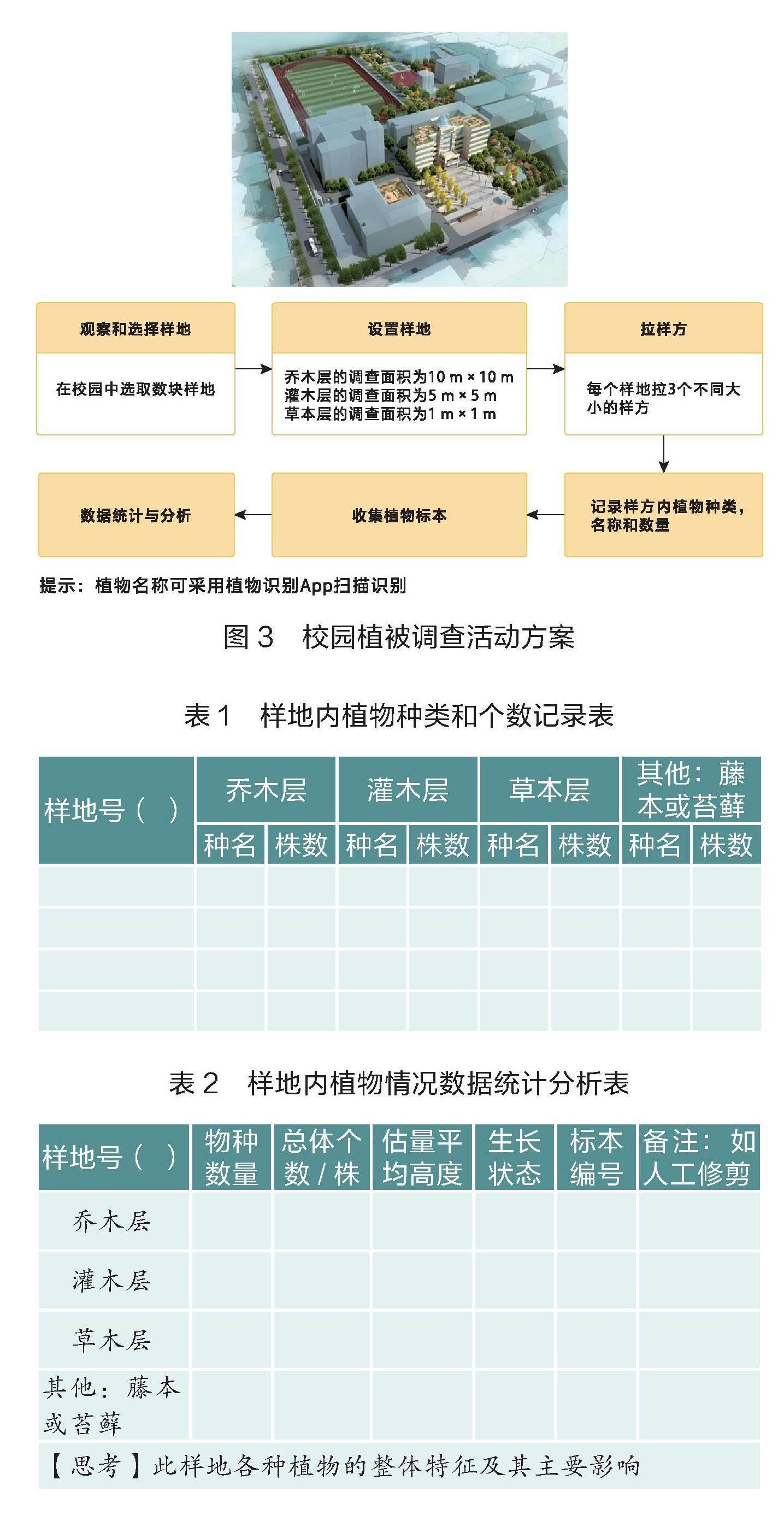

為了確保教學效果,教師在課前深入研讀課程標準、教材內容,并基于對學情的了解,確立了教學目標和學習目標,進行了詳細的教學設計。同時,教師為學生準備了自主預習的任務清單和校園植被調查的活動方案(如圖3),引導學生進行翻轉學習。在教師的指導下,學生完成以下任務。

1.訪問weather2visit網站,收集本市的氣候數據(包括氣溫和降水等信息)。

2.以小組合作形式,使用衛星地圖軟件繪制校園平面圖,通過實地考察確定校園內主要植被的空間分布,并據此完成校園植被平面分布圖的繪制。

3.在生物學教師的指導下采用植被樣地調查方法對校園植物進行研究,對校園植物樣地編號,并在校園植被平面分布圖上標注樣地位置。

4.各小組準備必要的調查工具,包括樁、卷尺、繩子、塑料袋、校園平面圖、調查表、筆、手機以及植物識別App等。

5.按照教師提供的調查方案進行實地調查,使用表1記錄數據,并利用表2進行后續的統計分析。

(二)課堂上開展探究活動,互動學習

探究一:植被與環境

結合課前自主學習任務單,學生小組合作深入探究以下問題。

1.對各小組收集的調查數據進行匯總統計分析,探討校園內樟樹數量居多的可能原因。

2.根據中國的氣候特征,推測上海和昆明是否適宜香樟樹生長,并解釋原因。請求教師協助使用植物識別App進行現場驗證(如圖4),并基于此分析樟樹在中國的分布區域。

3.針對植物識別App上網友關于河南平頂山為何不可能有天然樟樹分布的提問,進行解答分析。

設計意圖:本環節旨在明確樟樹作為亞熱帶季風氣候區的地帶性植被,體現了植被與地理環境之間的密切關系,培養學生綜合思維與區域認知等地理學科核心素養。學生將認識到植物對環境的適應性是相互關聯的,從而樹立正確的生命觀念。

探究二:常綠闊葉林和落葉闊葉林特征差異及原因

結合校園植物調查結果,小組在教師的引導下合作探究以下問題。

1.使用手機植物識別App查詢烏桕、糖槭和樟樹的生長習性,并比較它們之間的差異。

2.描述并分析圖5中烏桕、糖槭與樟樹在景觀上的差異,探討造成這些差異的可能原因。

3.結合中國氣候數據,預測烏桕和糖槭在中國的優勢分布區域,并提供相應的解釋。

設計意圖:通過對比不同植被景觀圖,學生在教師引導下分析小范圍的地理問題,并進一步探討大范圍的空間分布問題,以此提升綜合思維能力。通過比較不同生物的主要生態特征,學生將能夠闡述生物如何通過形態、結構和生理特征適應環境,從而培養科學思維、科學探究等核心素養。

探究三:校園內樟樹主要在春季落葉的原因分析

教師要求學生結合校園植被調查活動中的樣地植物景觀圖(如圖5)與不同樹種的年凋落物變化曲線圖(如圖6),思考以下問題。

1.判斷圖中烏桕、糖槭、樟樹與甲、乙樹種的對應關系。

2.探究樟樹雖為常綠樹種,是否真的終年不落葉,并分析其落葉最多的季節。

設計意圖:此活動旨在深化學生對常綠闊葉林生態特征的理解,并挑戰他們的定勢思維,激發認知沖突,鼓勵學生從日常生活中尋找答案。通過分析不同植物類型,學生可以理解不同生物群落中生物對環境的適應過程,從而培養科學思維和探究能力。

探究四:全球主要植被類型特征及分布

學生觀察并調查樣地中的喬木、草地、灌木等植物景觀,學習教師提供的雨林、荒漠、冰原等植被類型資料,結合校園植物調查的實踐經驗,將上述植被類型填寫在圖7所示的“理想大陸”地圖上,并分析各自的分布原因。

設計意圖:本活動旨在引導學生從校園環境出發,逐步擴展到全國乃至全球范圍,以掌握全球主要植被類型的特征及其分布規律。這一過程可以加強對學生地理核心素養中綜合思維和區域認知的培養。通過歸納和概括不同生物群落的生態特征,學生也能深入理解生物的適應性,并學會運用正向和逆向思維進行分析和推理,從而提升學科表達能力,強化科學思維能力,并培養科學素養。

探究五:為校園樟樹做“診斷”

在該環節,學生首先觀察兩處樣地中樟樹的景觀圖,并對比它們的差異。接著,學生通過網絡視頻采訪學校花工張師傅以獲取更多相關信息。結合張師傅提供的信息和所學知識,學生分析兩處同時栽種的樟樹在六年后外觀上出現顯著差異的原因(如圖8)。最后,通過網絡視頻連線生物學教師,學生尋求專業幫助以驗證他們的分析推測是否準確。

設計意圖:香樟樹的“黃化病”是一個涉及土壤學和生物學知識的復雜問題,需要學生綜合運用地理和生物學的知識進行分析。教師通過引導學生探究“黃化病”,不僅培養了學生的綜合思維,還提升了學生解決實際問題的能力,并為下一節土壤的學習奠定了基礎。

四、技術助力高中地理與生物學跨學科教學的思考

本課例的教學創新主要體現在利用信息技術實施跨學科教學。信息技術的應用不僅能夠促進學科知識的深度融合,引發深度學習,還能推動教學方式的變革,顯著提高課堂教學效率,實現教學質量的提升。

在課前階段,學生利用植物識別App對校園植物進行調查,使用衛星地圖軟件繪制校園平面圖,并通過訪問weather2visit網站獲取本市的氣候數據。在課堂階段,為了提高師生互動的效率和水平,教師依托教育云平臺對校園植物調查的結果進行討論分析。教育云平臺中的“隨機挑人”“彈幕”“計時器”“廣播”“作業推送”“作業統計”等功能,大幅提升了教學的精準性和針對性,實現了精準“滴灌”教學。網絡視頻連線校園花工和生物學學科教師的環節設置,不僅拓展了課堂的時空范圍,提升了地理知識的實踐性,還培育了學生的地理實踐力,這是地理學科核心素養的重要組成部分。

在進行地理學科的跨學科教學時,我們應深入研究地理及相關學科的教學內容和課標要求,以整合性思維選擇跨學科課程的主題和內容。地理學科具有多學科交叉和綜合性的特點,涉及自然科學和人文社會科學,非常適合開展跨學科教學。例如,本課例中的“植被”與生物學的聯系緊密,植物類型識別和生長狀況分析需要用到生物學知識,這為學生深刻理解土壤與植被的相互關系提供了理論支撐。

在跨學科教學過程中,教師應注重在真實情境中解決實際問題,這不僅有助于明確學習目的,提高學生的學習興趣,還能顯著提升學生分析和解決問題的能力。本課例中的探究問題,如樟樹數量、烏桕和糖槭的落葉與顏色對比、樟樹春季落葉的原因等,都源于課前調查活動。課堂上對這些問題的討論分析激發了學生的求知欲,顯著提升了課堂教學效果。

總之,在地理跨學科教學實踐中,教師應順應技術發展的趨勢,充分利用信息技術和數字教材資源,樹立跨學科的教育理念,以整合性思維選擇教學內容,以解決真實問題為導向,提升學生的思維能力和創新能力,從而提高學生的學科核心素養。

注:本文系2022年度武漢市教育科學規劃課題“雙減和五項管理背景下的高中地理作業設計優化策略研究”(課題編號:2022G205)和“雙減背景下中學地理高質量作業設計與指導研究”(課題編號:2022C057)的階段性研究成果。

參考文獻

[1] 中華人民共和國教育部.普通高中地理課程標準:2017年版2020年修訂[S].北京:人民教育出版社,2020.

[2][3]中華人民共和國教育部.普通高中生物學課程標準:2017年版2020年修訂[S].北京:人民教育出版社,2020.

(作者彭自來、黃鳳系廣東省深圳市龍津中學地理教師;徐佳麗系湖北省武漢市楓葉國際學校地理教師、二級教師)

責任編輯:李媛