創設真實物理問題情境?促進學生科學思維發展

《義務教育物理課程標準(2022年版)》指出:“物理的學習要注重科學探究,突出問題導向,強調真實問題情境,引導學生不斷探索,提高分析問題、解決問題的實踐本領和科學思維能力。”[1]也就是說,教師要以真實的問題情境為載體,引導學生感悟物理現象,發現、研究問題,將真實問題轉換為物理問題、物理模型,在解決問題的過程中,化抽象為直觀,透過現象探究本質,從而分析事物的結構和內在聯系,科學推理,嚴密論證,進而提高科學思維能力。筆者以探究焦耳定律實驗為例,基于真實物理情境,讓學生開展定性實驗和定量實驗,進行分析、質疑、建模、探究、推理、論證,層層推進,增強科學思維能力。

一、創設真實情境,生成研究問題

教師創設問題情境有助于學生提升物理學科核心素養。筆者設置問題情境,從需求出發,將知識情境化、問題化,設計問題串,激發學生認知興趣和探究欲望,引導學生觀察、思考、探索,體驗對知識概念進行探究的過程,自然地開展生成式研究。學生在解決問題的過程中探究現象本質,理解物理理論,掌握科學思維方法。

焦耳定律是初中物理的重要內容,該定律用于揭示電流產生的熱量與哪些因素有關系。基于此,筆者設計了以下探究實驗。

(一)魔術火紙包裹不同電阻的電熱絲后通電觀察燃燒情況

猜想:魔術火紙是一種燃點較低的紙張,包裹哪根電熱絲的魔術火紙會先燃燒?這說明電熱絲發熱量與什么有關?

實驗:實驗裝置由阻值分別為20 Ω和10 Ω的兩根電熱絲串聯而成,在電熱絲上包有魔術火紙。在通電一段時間后,魔術火紙先后燃燒起來。

總結:包裹大電阻電熱絲的魔術火紙先燃燒,說明電熱絲發電量與電阻大小有關。

(二)不同電阻的電熱絲連接后通電觀察溫感墨水變色情況

猜想:哪塊面板上的溫感墨水會先變色?電熱絲的發熱量除受電阻影響外,還與什么因素有關?

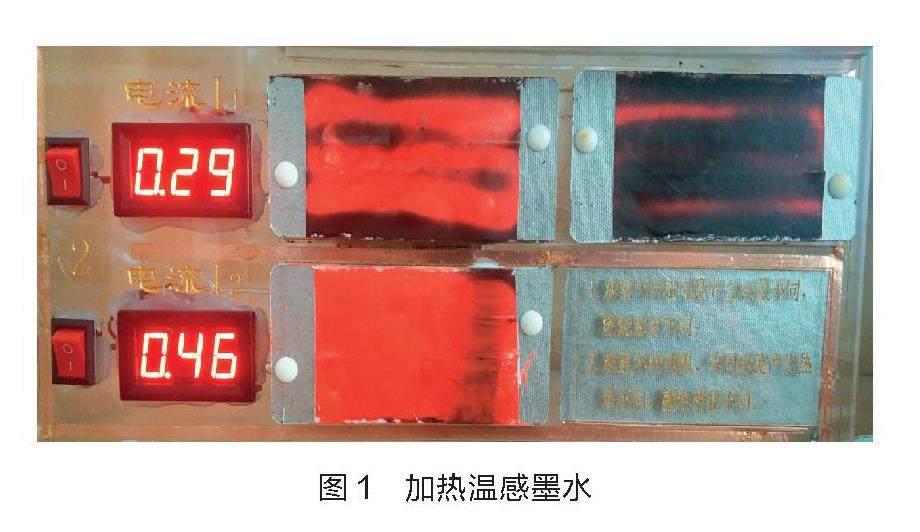

實驗:實驗裝置由阻值為20 Ω和10 Ω電熱絲串聯后與阻值為20 Ω電熱絲并聯而成,左邊為數碼電流表。兩塊面板同時接通相同電源,一段時間后,溫感墨水變色情況如圖1所示。

總結:電熱絲電阻相同的情況下,電流大的面板顏色先發生變化,說明電熱絲產生的熱量與電流有關。

學生在第一個實驗的猜想和演示過程中,觀察思考電熱絲溫度升高快慢與電阻大小有關。在第一個實驗的基礎上,學生進行猜想——溫度升高快慢除與電阻大小有關外還與電流大小有關。隨后,開展第二個實驗。學生參與這兩個實驗活動,形成初步概念認知:通電導體產生的熱量與電阻和電流大小及通電時間有關。

在教學過程中,筆者讓學生大膽猜想,并結合觀察與實驗數據進行驗證。兩個實驗的現象是受不同因素影響的,學生需要在改變影響因素的真實情境下逐步深入研究。筆者以問題驅動教學,讓學生用科學的方法審視現實問題、思考問題,通過類比聯想,自然習得研究問題的科學方法,養成積極思考的習慣。

二、建構物理模型,嘗試推理分析

模型是對真實世界的一種表征,它可以對物體、事件、系統、過程、物體或事件間的關系等進行表征[2]。建構物理模型是一種有效的研究方法,即在真實問題情境下,將抽象轉化為直觀,化繁為簡,將定性理解物理現象轉化為定量分析實驗數據。學生對問題進行分析與抽象,最終建構模型,理解情境中蘊含的物理原理、定律,這是有效運用科學思維方法的具體體現。

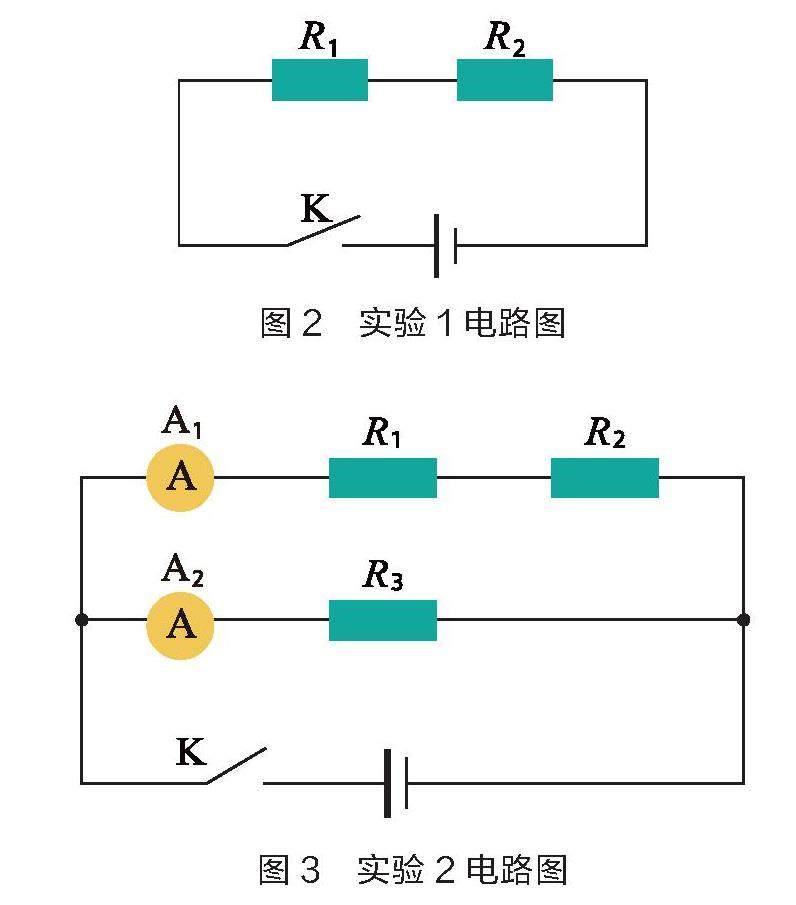

在上述兩個探究焦耳定律實驗中,學生對照實驗裝置畫出電路圖,建立物理模型,并結合觀察到的現象進行分析。對于第一個實驗,對應的電路圖如圖2所示,R1為20 Ω、R2為10 Ω。學生結合實驗現象形成認知:相同時間內,電阻大的電熱絲產生熱量多。對于第二個實驗,對應電路圖如圖3所示,R1和R3均為20 Ω、R2為10 Ω。學生從R1和R2組成的串聯電路進一步驗證電流產生的熱量與電阻的關系。電阻R1和R3阻值相同,但連接方式為并聯,且通過R3的電流大,從變色快慢情況來看電阻R3產生的熱量多,由此可知電流大產生的熱量多。學生參與這兩個實驗,分析得出初步結論:通電導體電阻越大,產生熱量越多;電流越大,產生熱量越多;時間越長,產生熱量越多。

從真實情境下的實驗探究到建構物理模型,是學生嘗試針對真實情境下發生的自然現象加以抽象、概括的過程。學生結合已有的科學認識建立起相關物理量之間的關系。學生對電流產生熱量、電阻、電流及時間這些物理量進行初步分析,嘗試探究這些物理量之間的關系,對焦耳定律有初步認知,能夠從定性的角度解釋實驗現象中蘊含的物理原理。學生經歷從實驗到建模并用科學語言表征的過程,有利于探究實驗現象,形成科學認識。

三、深入科學論證,建立正確認知

焦耳定律的表達式為Q=I 2Rt,描述的是純電阻電路中電流產生的熱量Q與電流I、導體電阻R以及通電時間t之間的關系。筆者設計的演示實驗與人教版、蘇教版等物理教材上的演示實驗相同,實驗設計在科學性方面不存在偏差。為了深入探究,筆者在此基礎上設計了定量的實驗探究方案,讓學生運用推理論證、控制變量、轉換、分析解釋等科學方法,找出物理量之間的關系,建構科學的物理概念,對研究對象進行正確描述、解釋研究。學生只有科學論證,不斷改進設計,完善物理概念模型,優化實驗探究,才能將概念模型內化為物理觀念,形成對科學本質的認識,達到科學探究的目的[3]。

控制變量法和轉換法是物理實驗中常用的方法。學生能夠深入理解、遷移應用這兩種方法是解決問題的基礎,是提高科學思維能力的紐帶和橋梁。如何探究焦耳定律Q=I 2Rt中Q與I、R、t這三個量之間的關系?學生可以采用控制變量的方法來探究產生的熱量與三個量之間的關系。探究實驗中產生的熱量無法直接測量,學生需要等效轉換,利用產生的熱量使物體溫度升高這一特性將其轉化為可等效測量的物理量,進而研究導熱介質溫度變化量ΔT與電流、電阻、時間的關系。

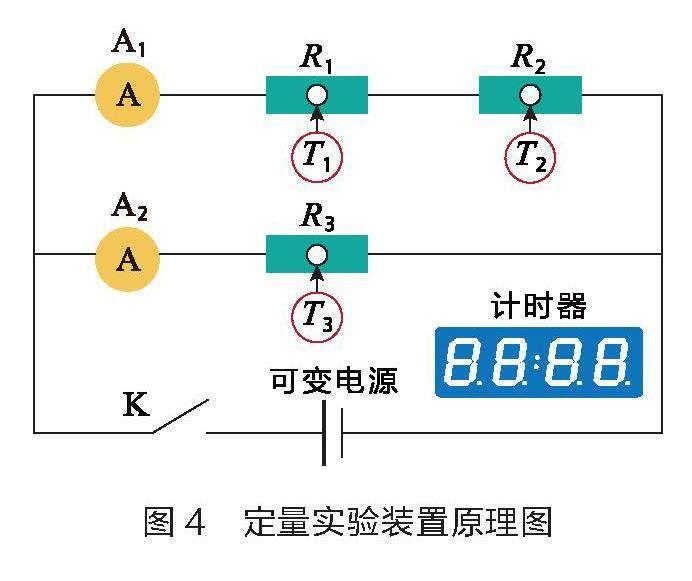

基于上述分析,筆者在第二個實驗裝置的基礎上進行改進,裝置原理圖如圖4所示。筆者將相同塑料瓶裝入等量的煤油作為被加熱物,將可更換的電爐絲作為電阻,利用數字電流表、數字溫度計、數碼計時器等元器件制作實驗裝置。實驗時,使用最大電流為10 A、最高電壓為30 V的可調電源,實現快速升溫(忽略散熱對實驗的影響)。由Q=cm (T2-T1)=cmΔT可知,相同液體溫度變化量與吸收的熱量成正比,即Q∝ΔT。因此,研究產生的電熱與相關物理量的關系,可轉化成研究加熱前后熱介質溫度變化量與電流、電阻、時間的關系。筆者對實驗裝置進行改進后,用控制變量的方法來更換電阻、調節輸入電流大小及加熱時間,實現了從定性演示向全面定量探究的轉變[4]。

(一)當電阻和電流一定時,探究溫度變化與加熱時間的關系

筆者帶領學生將電阻為40 Ω的電熱絲連接到電路中,調節電源使通電電流為1 A,每隔20 s記錄一次溫度數值(見表1),利用Excel軟件作出在20 s、40 s、60 s、80 s、100 s、120 s時T-t關系圖(如圖5)。觀察圖像可知:當電流和電阻一定時,在實驗誤差允許的范圍內,溫度隨時間增加而增加,溫度變化量與時間成正比關系。

(二)當電流和時間一定時,探究溫度變化與電熱絲電阻的關系

當通電電流為1 A,加熱時間為50 s時,分別接入20 Ω、40 Ω、60 Ω、80 Ω的電熱絲,測得實驗數據(見表2),利用Excel軟件生成圖像(如圖6)。觀察圖像可知:當電流和通電時間一定時,在實驗誤差允許的范圍內,溫度變化與電阻成正比。

(三)當電阻和時間一定時,探究溫度變化與電流的關系

當電熱絲電阻為40 Ω,時間為50 s時,學生分析了實驗數據(見表3),利用Excel軟件作出圖像(如圖7)。接下來,探究溫度變化與電流的關系。從圖像可以看出溫度變化隨著電流增大而增大。

從圖像來看不是正比例關系,這些點的連線不過原點,因此溫度變化與電流不是正比關系。當電流由0.4 A到0.8 A時,電流變為原來的2倍,對應的溫度變化由0.4 ℃變為1.6 ℃,是原來的4倍,這說明溫度變化和電流可能有什么關系呢?結合數學中的函數y=kx2,學生猜想它們可能是平方關系,于是對數據進行處理(見表4),并作出圖像(如圖8)。

觀察圖像可知:當電阻和通電時間一定時,在實驗誤差允許的范圍內,溫度變化與電流平方成正比。

學生參與上述三個實驗探究活動,得出結論:溫度變化正比于加熱時間,溫度變化正比于電阻,溫度變化正比于電流的平方,從而驗證焦耳定律Q=I 2Rt。

教師在教學過程中,要從實驗現象到物理本質,從定性觀察分析到定量研究分析[5],從理論到應用,漸進循環推進教學。學生只有經歷分析論證、參數分析、反復質疑、優化完善模型等過程,建構能夠用于正確地描述和解釋實驗現象的實物模型和概念模型,逐步深入探究,才能養成科學的研究態度,切實提高素養。

注:本文系江蘇省教育科學“十四五”規劃課題“新時代勞動教育區域推進的行動研究”(課題編號:D/2021/02/191)、江蘇省“十四五”教育科研課題“強基視域下物理實驗融通式教學的研究與實踐”(課題編號:2021JY14-XK30)的階段性研究成果。

參考文獻

[1] 中華人民共和國教育部.義務教育物理課程標準:2022年版[S].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2][3]裴姍姍,袁勇,李小鋒.基于科學建模的物理概念教學設計與實踐:以“電容器的電容”一節為例[J].物理教師,2021(8):31-37.

[4] 趙小軍.焦耳定律實驗裝置的定量化改進[J].物理教師, 2022(7):56-58.

[5] 丁良峰.焦耳定律實驗的創新設計與實驗探究[J].物理教師,2023(1):64-65.

(作者系南京師范大學蘇州實驗學校高級教師)

責任編輯:祝元志