甘肅省博物館藏敦煌藏文寫卷10556《苯教祝禱儀軌書》釋錄與研究

張福慧 陳于柱

內容摘要:甘肅省博物館庋藏10556號敦煌藏文寫卷系吐蕃時期文書,保留了諸多藏文厘定之前的語法痕跡,內容主要是為吐蕃政權與百姓祈福祝禱,其儀軌與神祇均屬原始苯教,應定名為《苯教祝禱儀軌書》。具有苯教信仰背景或支持苯教的吐蕃重臣與官宦,隨著吐蕃的征戰曾普遍任職于敦煌乃至河西隴右地區,是藏經洞出現苯教文獻的深層次原因。對此件寫卷首次完整釋錄與刊布,為深入研究吐蕃苯教歷史以及對敦煌等地區的歷史影響提供了珍貴的新資料。

關鍵詞:敦煌藏文文獻;苯教儀軌書;吐蕃

中圖分類號:K877.9 ?文獻標識碼:A ?文章編號:1000-4106(2024)03-0097-05

Annotation and Research of Tibetan Manuscript No. 1056,

Prayer Rites of the Bon Religion, from the Dunhuang Documents

Held in Gansu Provincial Museum

ZHANG Fuhui1 CHEN Yuzhu2,3

(1. Research Division, Gansu Provincial Museum, Lanzhou 730000, Gansu;

2. Gansu Provincial Bureau of Cultural Relics, Lanzhou 730000, Gansu)

Abstract: A Tibetan manuscript from the Dunhuang documents, numbered 1056 in the Gansu Provincial Museum, has been dated to the Tibetan occupation period of Dunhuang history. The text of the manuscript contains many grammatical features from before the Tibetan language was regularized, while its contents are mainly an offering of prayer for the people and the regime of Tibet. Both the rites and deities mentioned in the prayer are from the primitive Bon religion, for which reason this document has been entitled Prayer Rites of the Bon Religion. Many high-ranking officials and government employees of the Tibetan regime who were either believers in, or supporters of, the Bon religion served in the Dunhuang, Hexi or Longyou regions following the Tibetan conquest, which explains the presence of Bon scriptures in the Dunhuang Library Cave. The complete annotation and publication of this manuscript will provide new and valuable material for the in-depth study of the history of the Bon religion, and of the influence it exerted in Dunhuang and other regions.

Keywords:Tibetan manuscripts in the Dunhuang documents; Prayer Rites of the Bon Religion; Tibet

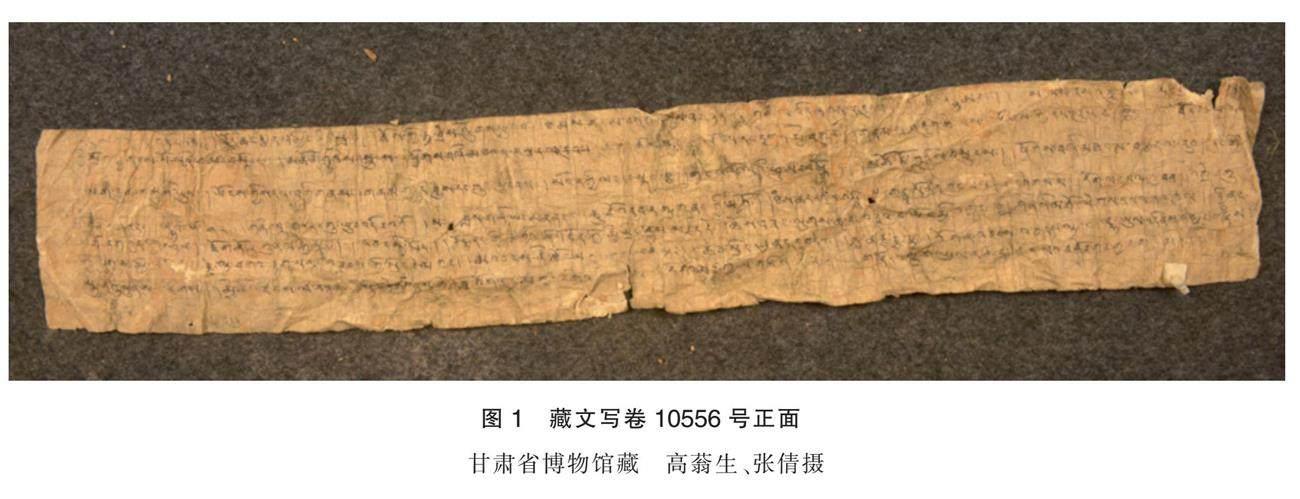

甘肅省博物館庋藏敦煌藏經洞出土藏文寫卷10556號,貝葉形麻紙,現存1頁,長50厘米,高8.5厘米,無烏絲欄,在紙頁左右中間部位有兩個圓孔,以便系繩;正、背面分別抄藏文7行、6行,文字筆跡一致,正面藏文較清晰,背面文字則多有漫漶(圖1—2)。

俄軍《甘肅省博物館藏敦煌藏文文獻補錄》首次介紹了10556號寫卷概況,將其定名為《國家福田道場祈愿文》[1]。馬德《甘肅藏敦煌藏文文獻敘錄》收錄了此件寫卷,并對紙張、形制等進行了說明,定名作《愿文》[2]。然時至目前,學界尚未對此件敦煌藏文寫卷完整地進行整理釋讀,由于寫卷涉及吐蕃苯教歷史,對吐蕃早期歷史、苯教史研究具有重要的參考價值。關于此件寫卷的性質、定名、斷代、歷史溯源與學術價值等關鍵問題,亦有必要深入討論。

一 文字釋讀

甘博10556號敦煌古藏文寫卷的漢譯文如下,以方便學界利用,文字殘缺之處均用“……”表示,并視具體情況適當延長或縮短。

(前缺)

(1)……呈送……盟約。撒酒,供養……名。畫法符號。一切恭敬順服。……光明的盟約…………撒食物、土……

(2)……的生命。崗布拉山神環繞,魯母湖守護。四方團結穩固,豐饒富足。天地一派祥和、昌盛、興旺。

(3)穩固、和睦的蕃域六牦牛之地吉祥、昌盛。天之中央的上師,腹地之領主。崗布拉山神環繞,魯母湖守護。四方團結穩固,豐饒富足。

(4)供奉諸神,諸天神在前,地祇隨后,從頭灑落曲拉,祝愿、祈禱一切。諸先祖安置吉祥,適宜。

(5)一切直立之黑頭百姓順服,能夠調服一切災難,百姓擁戴。先王為尊,蕃域人政大業,善法永存無法超越。依法供奉黑羊頭,賜福

(6)……王之政令能迅速傳達,持久保持。百姓各自……政事亦吉祥安泰。上之王,下之百姓,眾神源起之域。

(7)眾生吉祥、圓滿。人民智慧守信,……上部下部……亦吉祥安樂……家庭幸福和美,災害去除,為勇猛英武之域。{1}

二 文本屬性與定名

此件寫卷書寫的主要內容是以酒、土、食物、曲拉、黑羊頭等作為供品,祭祀包括天神、地祇、先祖、雪山神、魯母湖在內的諸神靈,以祈求“蕃域六牦牛部”王土永固,人民安康。

卷中祭祀的神祇多為吐蕃早期原始信仰的天地神、自然神、祖先神、魯神等,具有鮮明的泛靈崇拜特點。以上神祇較早出現在吐蕃苯教神靈譜系之中,如魯神又譯作魯龍,在苯教傳說中,魯龍居住在五個方向的山林池澤中,其中有善類,帶來豐收和幸福;也有惡類,帶來疾疫和災難,是苯教中較為重要的神祇[3]。從祭祀儀式所用祭品來看,都為苯教常用物品。如羊,敦煌藏經洞出土的藏文苯教文獻I.O.ch.9.II.68《十二錢卜法》較為完整,卷中要求的卦具包括了羊、綠松石、雕翎箭、瑪瑙。按照苯教觀念,人面臨死亡或死亡后只有通過舉行儀軌獻祭動物做替身,才能把靈魂從死人世界中贖出,其中羊是最主要的替身動物[4]。P.T.1134第193至195行載:“遮庇羊瑪爾瓦!……給一口草吃,你使人復活;給一口水喝,你贖回(人的靈魂)。”[4]126再如土,同樣也具有招魂贖命的功能,褚俊杰先生轉譯石泰安解讀的一篇苯教文獻中記載:“一些儀軌專職人員(gshen)在鬼怪面前,在‘火不起、水不退的鬼域(srin-yul)舉行贖身儀式(glud)。他們施行nyan儀式,儀式中他們使用綠松石和白陶土,這種儀式無疑是為了召回‘魂或‘命。”[4]119

苯教是吐蕃原始宗教,在吐蕃歷史發展長河中具有舉足輕重的地位,長期參與吐蕃政治歷史進程,在吐蕃王朝中曾一度具有治理王政的特殊權利,歷史時期曾擁有過“護持國政”的較高政治地位。《土觀宗派源流》載:“從聶赤贊普至赤吉脫贊之間,凡二十六代均以苯教治理王政。”[5]《賢者喜宴》亦稱:“以上贊普世系二十七代,其政權由仲(sgrung)、第烏(ldevu)及本教(bon)所護持。”[6]綜合來看,甘博10556號敦煌藏文寫卷所展示的主要是利用苯教儀軌為蕃域的王和百姓祈福的內容,具有鮮明的苯教特點,故其性質當是一篇苯教祭祀祈福文獻,據此,甘博10556號敦煌藏文寫卷當定名作《苯教祝禱儀軌書》。

三 關于寫卷的成書時間

語言史是對古藏文寫卷開展年代學判斷的重要標準之一。甘博10556號敦煌藏文寫卷存在大量古藏文厘定前的語法特征,文本中多處出現又后加字“da”、反寫的元音“i”、帶下加字的“gya”、單音基字墊音“v”以及清濁輔音字母混用的現象。據《賢者喜宴》記載,吐蕃在赤祖德贊(khri-gtsug-

lde-btsan,815—836)時期曾“厘定文字,對古代諸難懂之詞予以舍棄,使之合于地區及時代,既易懂又適宜誦讀,為精減文字,取消了下加字形、重后加字及后加單體字”[6]259。此次文字改革的具體時間王堯先生考訂在公元826年至827年之間[7]。以此推斷,甘博10556號時間下限不會晚于公元9世紀初,應大致抄寫于9世紀前期,這與法藏敦煌藏文文獻P.T.1047V《羊胛骨卜抄》的創制時間基本相當[8]。

另,從此件記載的祝禱主要為“蕃域六牦牛之地”來看,甘博10556號敦煌藏文寫卷的成書時間也不會太晚。吐蕃王族稱為“悉勃野”,最早生活在雅隆河谷,其部落名即是“蕃域六牦牛部”,學界又簡稱為“雅隆部落”[9]。據此可以看出此件寫卷的抄寫者以及所代表的苯教教團與吐蕃王族有著密切的關系。

四 敦煌藏經洞發現苯教文獻原因再議

苯教是吐蕃社會的原始宗教,對吐蕃歷史產生過長久的重要影響,然而贊普赤松德贊(khri-

srong-lde-btsan,755—797)在位期間宣布苯教在“佛苯之爭”中失敗,決定不得施行苯教,并規定:“不準為死者宰殺牛馬及生靈,不得放置肉類。再者,又決定:凡為諸王消禍禳災時,如果對妖魔想舉行本教法事,除蔡米(tshe-mi)及香雄兩處外,他處不得做此法事。繼而又將本教書籍悉數投于河內,余者最后均以黑塔壓之。”[6]148桑木旦·G.噶爾梅在翻譯《格言庫》(Legs-bs-hadmdzod)時認為廢止苯教、流放驅逐苯教徒發生在公元785年[10]。

苯教在8至9世紀的吐蕃本土雖經歷了官方打壓,大量苯教典籍被銷毀,但仍有相當的勢力并隨著吐蕃的軍事擴張而不斷向西域、河西敦煌等周邊地區傳播。關于敦煌藏經洞出土大量苯教文獻的原因,筆者也曾一度認為是隨著吐蕃軍隊來到敦煌的苯教教團在當地活動的結果[11]。現在有必要進一步補充闡釋的是,敦煌苯教教團的公開活動與苯教文獻在藏經洞的發現,是與攻占、駐守敦煌及其河隴地區吐蕃大臣將領的苯教信仰背景和對苯教的支持有著密切關系。

在與唐朝爭奪河隴戰役中的吐蕃將領恩蘭·達札路恭,即兩《唐書》記載的吐蕃重臣馬重英,其人同時也是堅定的苯教信徒,為此還曾淪為階下囚[6]149。據藏史《韋協》載,豬年(771)佛、苯雙方在素普江布采宮發生了激烈的辯論,其中苯教一方的人員名單中就有達扎路恭(stag-ra-klu-

gong)[12]。

那囊·杰察拉囊,為唐史中的吐蕃名將尚結贊,出身于吐蕃四大論族的那囊氏家族,同樣也是苯教信徒,曾在公元797年佛、苯兩大教團就赤松德贊喪葬儀軌爭論時,代表苯教勢力主張行用苯教儀軌[12]27。

攻占敦煌的吐蕃將領沒盧氏·尚綺心兒,出自沒盧氏家族,而沒盧氏源自羊同國,即象雄國,該地不僅是苯教的發源地之一,而且在吐蕃本土廢止苯教時仍被特許苯教活動。

法藏敦煌藏文P.T.1089號寫卷記錄了吐蕃統治敦煌的某一鼠年任命了一批吐蕃官員名單,即“沙州唐人劃為兩個部落后,設置機構與任命官員,任吐蕃人作沙州官吏:任戎波·喻貢為節兒論、瓊玻·廬瑪為節兒觀察使、沒廬·喻貢為中等節兒、未·札瑪臘為小節兒”[13]。其中沒廬·喻貢出自沒盧氏家族,而瓊玻·廬瑪之瓊波家族也是象雄的古老姓氏,未·札瑪臘是信奉苯教的蘇毗王國后裔。

以上史料表明,擁有苯教信仰背景或支持苯教的吐蕃重臣與官宦,隨著吐蕃的征戰曾一度普遍任職于敦煌乃至河西隴右地區。正是在這一歷史背景下,流寓敦煌的苯教教團方能公開地活動,傳抄苯教文獻,從而構成了唐五代敦煌宗教整體歷史圖景中不可或缺的一部分。這可以說是藏經洞出現包括甘博10556號敦煌藏文《苯教祝禱儀軌書》等一批苯教文獻的深層次原因。

敦煌苯教文獻是目前所知時代最早的苯教史料。學界此前已從敦煌藏文文獻中釋讀出十多件吐蕃苯教文獻,大致可分為苯教儀軌書、苯教占卜書、苯教故事等三大類,其中苯教儀軌書多圍繞喪葬活動而書寫,鮮有為吐蕃王族祝禱者。故甘博10556號敦煌藏文《苯教祝禱儀軌書》的發現,不僅進一步豐富了敦煌苯教文獻的類型、擴展了學界對古代吐蕃苯教文獻內涵的認識,而且此件寫卷與法藏敦煌藏文文獻P.T.1047V《羊胛骨卜抄》共同有力證實了西藏教法史籍關于苯教曾經“護持國政”政治身份記錄的可信性,避免了過往的孤證之嫌。對于吐蕃苯教史研究而言,甘博10556號敦煌藏文《苯教祝禱儀軌書》無疑亦具有重要的“證史”與“補史”的資料功能,因此彌足珍貴、甚堪關注。

參考文獻:

[1]俄軍. 甘肅省博物館藏敦煌藏文文獻補錄[J]. 敦煌研究,2006(3):65.

[2]馬德.甘肅藏敦煌藏文文獻敘錄[M]. 蘭州:甘肅民族出版社,2011:35.

[3]才讓太,頓珠拉杰.苯教史綱要[M]. 北京:中國藏學出版社,2012:263.

[4]褚俊杰. 吐蕃本教喪葬儀軌研究:續:敦煌古藏文寫卷P.T.1042解讀[J]. 中國藏學,1989(4):125.

[5]土觀·羅桑卻吉尼瑪. 土觀宗派源流[M]. 劉立千,譯注.北京:民族出版社,2000:194.

[6]巴臥·祖拉陳瓦. 賢者喜宴:吐蕃史譯注[M]. 黃顥,周潤年,譯注. 北京:中央民族大學出版社, 2010:11.

[7]王堯. 吐蕃金石錄[M]. 北京:文物出版社,1982:9.

[8]張福慧,陳于柱. 敦煌藏文本P.T.1047V《羊胛骨卜抄》的再研究[J]. 敦煌研究,2013(4):87.

[9]才讓. 吐蕃史稿[M]. 北京:人民出版社,2010:7.

[10]桑木旦·G. 噶爾梅. 概述苯教的歷史及教義[G]∥向紅笳, 譯. 國外藏學研究譯文集: 第 11 輯. ?拉薩: 西藏人民出版社,1994:77.

[11]陳于柱. 唐宋之際敦煌苯教史事考索[J]. 宗教學研究,2011(1) :166.

[12]韋·賽囊. 《韋協》譯注[M]. 巴擦·巴桑旺堆,譯. 拉薩:西藏人民出版社,2012:15.

[13]王堯,陳踐. 吐蕃職官考信錄[J]. 中國藏學,1989(1):111.