哺

秦璐

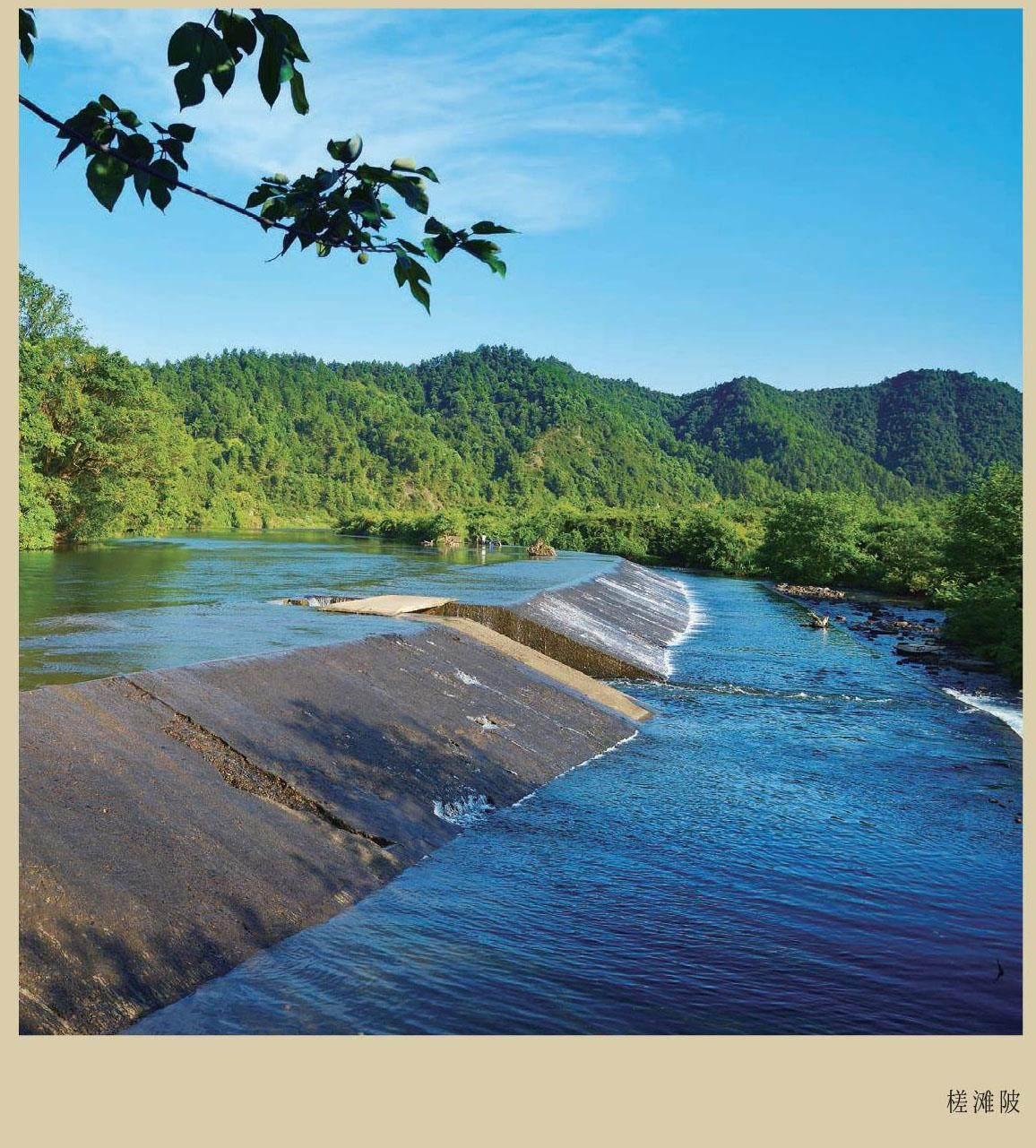

它是活的。這是我親眼見到它后腦海中突然冒出的一個很鮮明的念頭。

槎灘陂,許多人初見這幾個字,會頓住,再略有遲疑地在心里默念一下,不太自信地讀出。畢竟,無論是單從名字本身和它的聲名而言,都略可算作生僻。可當你真真切切地去觸摸識認,這3個字和它背后所承載的許多,便不再容易忘懷。

一

吳天祚三年(937年),徐知誥(后改名李昇)廢掉南吳皇帝楊溥,自立為帝,建南唐,南吳滅亡,南唐末代君主李煜出生;后唐末帝自焚,后唐亡;段思平在彩云之南建立大理國;西方正處于黑暗的中世紀,歐洲因封建割據帶來頻繁的戰爭,第一批殖民隊伍嘗試著踏上朝向東方的征程……

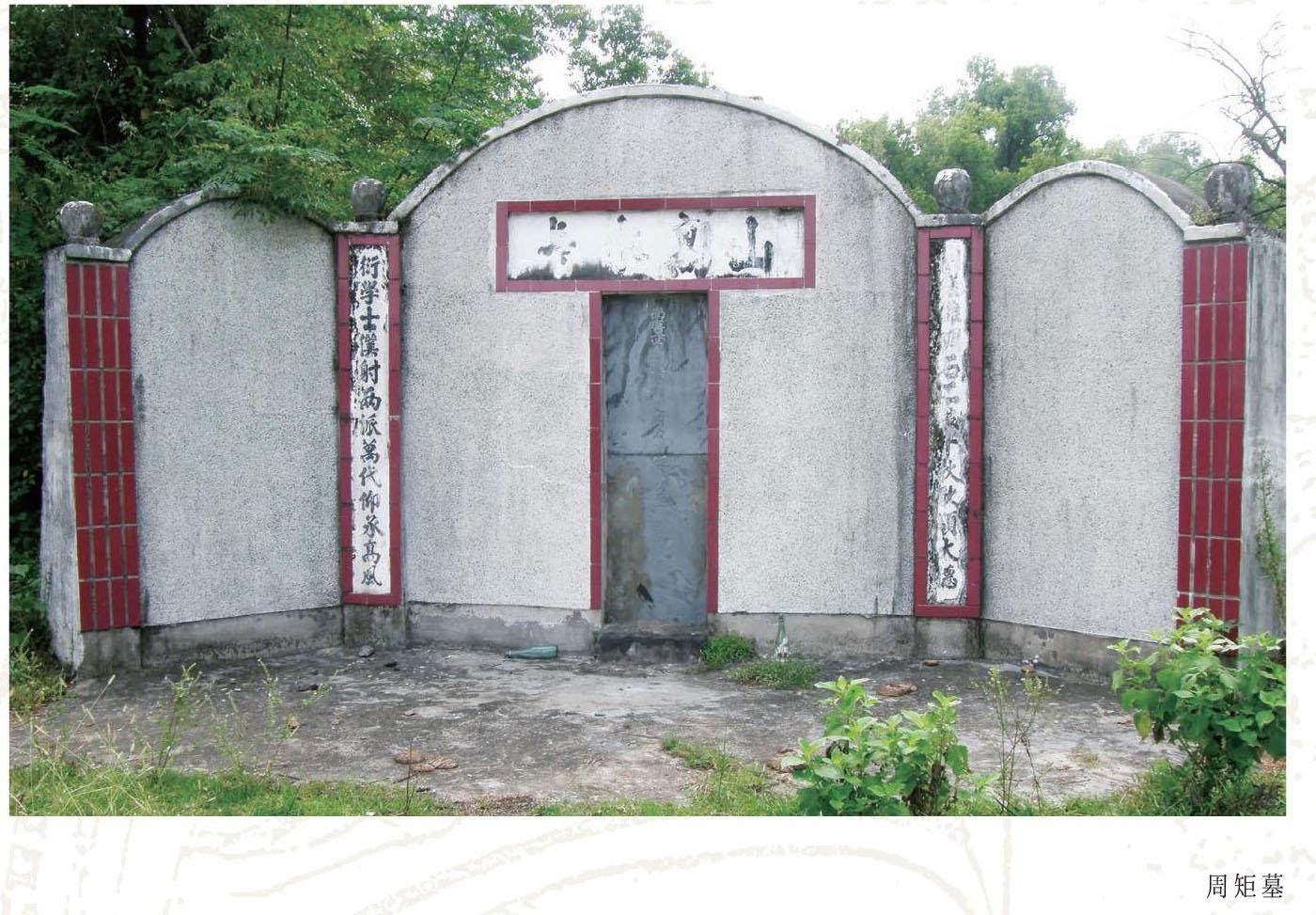

也正是在這一年,尚屬平靜的贛中南吉泰盆地腹地,一項毫不引人注目,卻濡養一方直逾千年的水利工程開始筑造。它的興建者名叫周矩。

周矩(895—976),原籍金陵(今南京),后唐天成二年(927年)進士,官至監察御史。動蕩紛亂的世事中,“既庶且富”的贛江流域成為許多人眼中的理想居所,北方人紛紛遷入江西境內。紛至沓來的入遷者多是具備相當財力的官紳之家,隨子婿徙居泰和的周矩便是其中一位。

同其他避亂來此的人們一樣,他購田置地,期望過上安閑、寧適的田園生活。可與他人不同的是,常行走村野之間的他,敏銳地體察到這里雖人勤地沃,原住村民卻多日子清苦。他目睹當地農田“里地高燥,力田之人歲罔有秋”,實屬“磽確之區”,深感痛楚。他細究之下得知當地水利不興,收成全仰仗天時,苦之久矣的百姓歲歲燒香奉神,扛菩薩、做法事,期盼風調雨順卻往往不能如愿。

千年前的他思索了些什么,未見經傳。但從他之后的所作所為可以看出,他將素有的學養和處廟堂之遠依舊憂其民的擔當悉數付諸這方山水,既然困厄一方的難題需要通過興修水利解決,那么便成為一位水利專家。

此后,周矩與兒子周羨不畏風雨烈陽,跋涉江河,用1年多時間縝密選址、精心籌措后,獨家出資,選擇在牛吼江一個急拐彎處以木樁、竹條壓土構筑為大陂,“橫遏江水”。同時,順應原河道拐彎前的河勢,新開挖一段弧線形過渡河段,改變河道水流流向,將河水引向灌溉渠首,在過渡河段筑副陂,避免將洪水引入灌區。在主陂首段修筑一竹木筏道,便于竹木漂流過陂,副陂中間修筑沖砂閘。

他又慮及若遇到枯水年或枯水季節,所有河水可能都被陂引去灌溉,為避免槎灘陂下游河道枯竭斷流,影響下游農戶用水,在槎灘陂下游7里處修建一小陂——碉石陂,保證下游河段用水。

陂成。

當清澈的河水順著溝渠流入干旱的稻田,高行(今禾市鎮)、信實(今螺溪鎮)兩鄉農田9000畝被汩汩灌溉。鄉民們為這座質樸、精妙而溫厚的水陂而歡欣,敲鑼打鼓,載歌載舞。

他們都懂得這條陂的意義,是彌災,是濡養,是旱澇保收,是一方安泰。

二

如果僅僅將槎灘陂的意象,歸結為一位胸懷抱負、心念百姓的歸隱官員以自身力量對一方山水完成的一次成功塑造,那么對它便必定是一種極大的委屈和抹煞。這座存續千載的陂渠,以它豐富的生命節律為底氣,洋洋灑灑,不斷抒寫著與其相關的縷縷脈息。

周矩擁有這個民族所固持的秉性,謀一事、創一業往往并不只為一時一事。為了保障槎灘陂的維修管理費用,他“既而慮樁條之不繼也,則買參口之樁山,暨洪崗寨下之篠山,歲收樁木三百七十株,架橫木三株,茶葉七十斤,竹條六百四十擔,所以資修陂之費,而不傷人之財。二世祖仆射羨公,以先公猶未備也,又增買永新縣劉簡公早田叁拾陸畝,陸地伍畝,魚塘三口,佃人七戶,歲收子粒,貯以備用,所以給修陂之食,而不勞人之餉”。

周氏家族買山置地,將每年相應的收入供維修陂渠之用,使筑陂不侵他人之財物,修渠不費別家之錢糧。并規定,陂為二鄉九都灌溉公陂,不得專利于周氏,惠及萬千農人。

流水安靜地刷洗著河陂,一筆筆寫下這近乎“父母之為子女”的長遠之慮。

到了北宋時期,為杜絕周氏后人“以陂謀私”,也為更好地管理陂堰渠系,周矩之孫周中和代表家族宣布:陂渠產權由周姓所有轉移給當地受益農戶所有。

宋、元、明、清及至中華人民共和國成立前,在灌區大姓族譜的記載中和出土文物佐證下,槎灘陂至少進行了9次較大規模的維修或重建。

有利益之處必有爭端。關于陂渠轄權和繕務的紛爭在千年的更替中亦從未停歇,但無論朝代如何更替,世事如何變遷,居住當地的大小家族、官紳農戶立足于這方小天地,在摩擦交互中勉力合作。

在陂渠的日常管理方面建立了鄉村公共資源管理制度:陂長負責,各有業大戶輪流執管,受益農戶積極參與。至少從元代開始,用水戶需要繳納水費。《泰和周氏爵譽族譜》和《南岡李氏族譜》中均記載有元代訂立的《五彩文約》:“吉安路泰和州五十二都陂長周從云、蔣逸山、李如春、蕭草庭今立約……自今立約之后,各人當遵。但有天年干旱,陂長人等以鑼為號,聚集受水人戶,各備稻草一把,到于陂上塞拱傾頹,務要齊心,用力杠整,以為永久長遠之計。日夜巡視,不可違缺。庶使水源流通萬姓受益,其租利遞年限同公收,無自入己。如有欺心隱瞞,執約告官,論罪無詞,今恐無憑,故立五彩文約,仁、義、禮、智、信五張,各執一紙,永遠照用。”

從《五彩文約》可以得知,槎灘陂管理實行陂長負責和用水收費制度(租利遞年公收),陂長在灌區的有業大戶中產生,輪流值管。陂長擔負著“渠道引水時日夜巡視,不可違缺;干旱時,陂長人等以鑼為號,聚集受水人戶到陂上塞拱傾頹;每年向用水戶收取水費,不得進入私家腰包(租利遞年限同公收,無自入己)”的職責,灌區受益戶則需“受水人戶交‘租利,并各備稻草一把,根據陂長指令,上陂搶險(塞拱傾頹),務要齊心,用力杠整,以為永久長遠之計”。

生存的智慧、治理的才干、貪婪的私欲、方正的公心交替登臨,迂回反側,最終都歸于暢達的水流,久久長長。

三

千余個春秋冬夏,一朝朝世事更迭,一輩輩人煙繁衍,一代代傳奇泯滅,唯有這座“活著”的水陂,依舊鮮活,依舊流淌。變化的故事已經太多,但令人敬重尊崇的,始終是那些穿越千年的信念與力量。

似乎有什么樣的起點就會有什么樣的延續。中華人民共和國成立以后,泰和縣人民政府也在1952年、1956年、1965年、1982年多次對槎灘陂壩渠道進行改建、擴建。用混凝土適當加高了陂頂,主陂頂高程達78.8米(黃海基面),副壩頂高程78.5米;碉石陂改用節制閘控制;新建了渠首電站,改造和擴建了整個渠系,新建了倒虹吸等配套工程,引水過?江。灌溉面積擴大到泰和、吉安2縣4個鄉鎮,灌溉渠系總長35千米,灌溉面積最大時達6.1萬余畝。槎灘陂成為集體資產,由專門的管理委員會進行管理。

槎灘陂的建設者、管理者們一開始就賦予了它一脈清朗可鑒的澄明,于是,它的歷史也總顯現出超乎尋常的格調。

清越的水流聲中,槎灘陂畔厚厚的腐殖層中漸漸行來許多陌生的足印,探尋者踏向這座陂幽深綿長的章節。他們中有一些是水利專家,有一些是文化學者。尋尋覓覓間,陂上滑潤疊壘的赭紅條石、青碧明透的牛吼江、荷犁的牽牛耕者、成隊的嬉水白鴨、裊裊的村居煙火……牽引著他們,慢慢地走進那些或散佚或銘刻的故事中。

拂去志書、碑刻上的厚厚陳塵,這座古陂千年流淌出的沃野稻香把這群探尋者醺醉了。他們迫切地想讓這馥郁的濃香,暢麗的脈息為更多的人所知悉。

會議、論壇、講臺……槎灘陂上的故事以其自有的節律,流淌進入了越來越多的地方,吉泰平原上這段鮮活的歷史也吸引了越來越多的目光。

2016年12月20日,江西泰和槎灘陂被成功列入世界灌溉工程遺產名錄。

任何評比都意味著篩選,也因此而具有評價和引導的作用,何況還冠以“世界”為前綴。

熱鬧伴隨聲名而來。

先是本地人,他們側過身去,重新打量這方曾經因為熟視而無睹的景致,又察覺出許多曾經忽視的妍麗。經由他們的口口相傳和手指點動,古樸的長陂和清澈的流水在現實與虛擬的“朋友圈”廣為流傳,引得天南地北的人們紛至沓來。

泰和縣槎灘陂水利管理委員會主任肖龍告訴我:“申遺成功前后,經過水利部門和當地政府的籌措謀劃,通往槎灘陂的道路已經拓寬,陂體側邊的觀景臺、登山步道也得以建起,古陂周邊的面貌已經有了很大的改觀,這里的知名度無形中提升了許多。每年到了暑期的時候,周邊市縣好多人慕名而來,戲水、游玩。但是……”

他取出一本厚重的規劃冊子遞給我:“推廣應用方面沒有什么明顯的措施。在剛申遺成功后這兩三年內,也有好幾個上市公司來洽談水利旅游開發合作的事情,可是后來不知什么原因又中止了。”蹙起的眉頭,寫著他滿心的遺憾。

的確,灌溉工程遺產不僅是工程效益的傳承,也是中華民族的文化記憶。古老的水利灌溉工程在呈現出一個民族的文化底蘊、科學與技術精神,為人們生動再現歷史的同時,也應該對助力鄉村振興、生態文明建設和水利工程的可持續發展起到它應有的指引作用。

舒緩的流水聲沒有停歇,南唐御史周矩的紀念碑在古陂邊靜默無言。水和陂對于萬物的哺育依然綿延,而之后那些關于反哺的故事,定然會在流淌中到來。