誰憐一片影?相失萬重云

葉茂庭

俄羅斯國家社會政治歷史檔案館藏有一封1928年底葉挺寫給周恩來的信。這一塵封近百年的不足300字的短信,揭開了20世紀20年代廣州起義失敗后被迫流亡海外的葉挺一段令人扼腕的經歷。

全信如下:

恩來同志!

黃平同志到德始悉爾已平安抵俄,我于六月初已到柏林。我在莫一切情形想爾已知大概,我素富感情沖動的人,抵莫時來曼等竟以叛黨通敵向國際控我。當時中國同志中很少與我曾共事者,亦莫能為我辯白,令我不能不索然而去。今爾及黃平同志等均已在莫,很希望為我作一事實的公判。我果違黨紀,甘受重罰。否則,來曼惡意誣毀似亦有相當責任。我擬待老婆來后欲赴莫與爾們一談,不過以我憂愧交集之身,實無面目以見君等耳。

擇生近來主張仍無確定表示,對中華革命黨,擬變更前意,不欲組織,也不愿投身我黨,彼意現從事于譯書的文化工作。宋慶齡已由巴黎秘密回柏林,我亦無法見她。她回國或留德意仍未決。莫都近況希見告一二。若飛、伯堅諸同志順為

致候。

希夷敬啟

1928年5月,周恩來裝扮成古董商人,在鄧穎超的陪伴下,經大連、長春、吉林、哈爾濱前往莫斯科,參加將要在莫斯科舉行的中國共產黨第六次全國代表大會。同年底,因廣州起義失敗遭到共產國際清算而被迫流亡德國的葉挺,意外得知周恩來到莫斯科之后,立即給這位最了解自己,也是自己最信任的戰友寫信,訴說心中壓抑已久的苦悶。

南昌起義失敗后,中共廣東省委根據中共中央的指示,于1927年11月26日作出決定,在廣州發動武裝暴動。省委書記張太雷和省委常委周文雍、黃平(后叛變)三人組成革命軍事委員會,張太雷任總指揮,會議決定葉挺負責軍事指揮。但此時葉挺人尚在香港,直到起義前四五個小時,被通知回到廣州,幾乎“是在什么情況都不清楚的狀態下來指揮起義的”。

葉挺信中的來曼即共產國際代表、德共黨員海因茨·諾伊曼,曾參與領導20世紀初德國工人起義,被共產國際認為是組織城市暴動的專家。中國大革命失敗后,共產國際派遣羅米納茲接替羅易和鮑羅廷使華,諾伊曼以共產國際代表的身份,作為羅米納茲的助手也來到中國。是“對共產國際直接負責的廣州起義政治領導人”,“策劃的靈魂”。

1927年12月11日,趁國民黨粵桂軍閥混戰,粵軍主力離開廣州之機,張太雷、葉挺等領導我黨掌握的教導團、警衛團一部和廣州工人赤衛隊、市郊農民舉行起義,攻占了廣州絕大部分市區,建立了蘇維埃政府,主席為蘇兆征(未到職,由張太雷代理),葉挺任工農紅軍總司令。

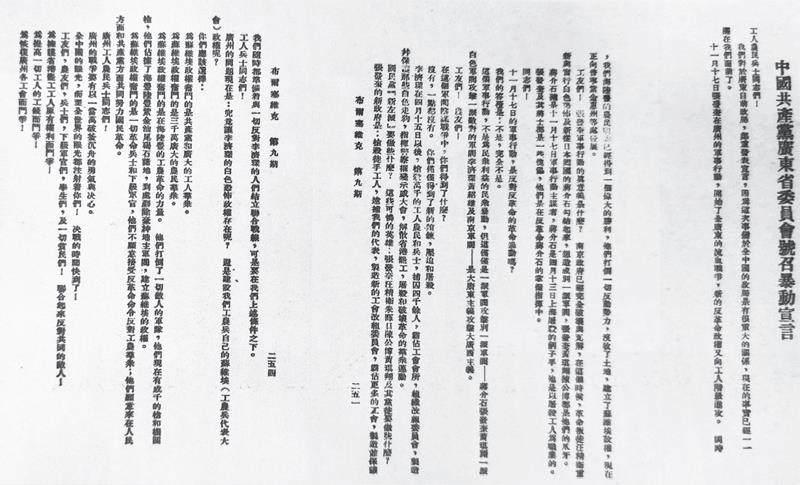

1927年11月28日,廣東省委發出的號召暴動的宣言

12月11日深夜,為應對敵人次日的反攻,張太雷、葉挺、周文雍、聶榮臻、安德列(即謝苗諾夫,蘇聯人,1927年7月左右來到中國,時任中共中央軍事部顧問,是除諾伊曼以外對廣州起義產生重要影響的另一位共產國際代表)等人在市公安局起義總指揮部召開會議,研究形勢,討論下一步行動。葉挺在會上作了報告,總結了當天的戰斗情況,對形勢和困難進行了分析:“赤衛隊的組織散漫,絕不能照軍事的指揮其作戰;俘虜的兵士改編困難;實際上我們的物資太少;且由北來之敵兵二團已到江村,明日一定與河南的敵人一致進攻廣州。”他進一步指出,在敵強我弱的情況下,事實上已經被迫轉為防御,我軍面臨被敵人包圍的危險,建議向海陸豐或曲江地區撤退。安德列對撤退的建議反應極為激烈,他在會上發表講話稱“我們的勝利還有很大的前程,我們應當依靠工農很大的力量,去獲取勝利”。同時斥責葉挺:“作退步想的便是機會主義者!”面對指責,葉挺聲明,如果大家認為暴動可以取得最后勝利,他不堅持撤退,“他的意見是要求革命的勝利,當然我不反對”。

廣州起義主要領導人,左起:張太雷、葉挺、葉劍英

這次會議還決議整編教導團、工人赤衛隊和俘虜,編為三個師。決定12日凌晨4時重新向敵人發起進攻。但實際情況是因時間倉促,分散各地的赤衛隊無法集中,只組織了三四個連投入戰斗,進攻命令未得到有效執行。

由于無法組織足夠力量向敵人展開新一輪的進攻,諾伊曼、安德列非常不滿,認為是葉挺沒有積極執行革命軍事委員會的命令,指責其“消極怠工”。12日下午,葉挺到財政廳指揮觀音山作戰,諾伊曼、安德列等人議決撤銷葉挺的總司令職務,任命張太雷為總司令,葉劍英為前敵總指揮,計劃待張太雷去西瓜園參加完擁護蘇維埃政府大會回來后,正式在革命軍事委員會會議上宣布這一決定。然而,張太雷在從西瓜園返回途中,在華寧里遭遇從北門潛入廣州城的一股敵軍的襲擊而犧牲。形勢愈加惡劣,上述議決沒有正式宣布。

廣州起義是在急躁和盲動情緒在黨內占據支配地位的情況下發動的,起義以失敗告終。聯共(布)和共產國際領導層對廣州起義的情況極為關注,就廣州起義失敗的原因、經驗、教訓進行了多次討論。共產國際主席團還聽取了安德列、諾伊曼、羅米納茲等人的匯報。諾伊曼極力推卸責任,說起義的失敗是因為沒有發動總罷工,起義軍不諳巷戰,葉挺政治動搖、指揮不力等。安德列對葉挺在起義前即斷定這次暴動將會是俄國1905年失敗起義的重演,以及起義當晚提議撤出廣州仍耿耿于懷,指責葉挺“他不理解革命運動。實行機會主義的消極怠工方針,不相信暴動會以勝利告終。從進攻轉向防御是這次暴動中最艱難的時刻之一。防御對于任何暴動來說都是滅亡。從進攻轉向防御的責任主要由葉挺來承擔”。

諾伊曼和安德列等人對葉挺的指責,是由當時莫斯科的政治環境所決定的。此前由于斯大林與托洛茨基反對派的博弈,使共產國際內部存在分歧。在1927年11月召開的布爾什維克代表會議上,托洛茨基等人被開除黨籍。廣州起義遵循斯大林的指示,摧毀舊的國家機器,建立城市蘇維埃政權。然而,作為蘇俄城市暴動模式的一次偉大嘗試,廣州蘇維埃僅存在兩天就被反動派摧殘了。作為紅軍總司令的葉挺,在起義中擔負軍事指揮的重任,恰當其時出現在莫斯科,自然成為最合適的追責對象。

在葉挺遭到諾伊曼、安德列等人圍攻之時,另一個于他不利的因素出現了。1928年2月11日,中共駐共產國際代表向忠發(此時蘇兆征尚未到達莫斯科)為了表達對斯大林和蘇俄革命模式的忠誠,致絕密信給共產國際執行委員會第九次全會主席團。他在信中指責:“作為被中共開除的人員,譚平山試圖把一些省黨務工作者,特別是廣東的,拉攏到自己周圍,依靠他們反對當下的中國共產黨中央委員會。……不久前(大約兩個月以前),譚平山集團在香港發表了由譚平山、楊匏安、于樹德,似乎還有周恩來簽名的聲明,否定武裝暴動的策略,號召建立工農黨。葉挺同志參與討論廣東起義的計劃,在起義前臨陣脫逃,我覺得這件事的發生無不受譚平山的影響。”向忠發危言聳聽:“這些信息使我得出以下結論:譚平山試圖創建所謂的第三黨(或者叫工農黨)……他們都有一個共同的目的就是反對中共中央,隨之就是共產國際的領導。”他進而建議:“我覺得,此次全會應該認真地探討一下中國共產黨內部分裂的問題,并對這個問題給出相應評估,并確定對譚團伙的必要路線。”

《晨報》關于廣州起義和蘇維埃政府成立的報道

鑒于中共面臨被第三黨“分裂”的危險,斯大林于2月23日主持聯共(布)中央政治局會議,把第三黨定性為“資產階級改良主義政黨”,“是孟什維克的,反對工農的政黨,是蔣介石和其他屠殺工農的劊子手們的馴服工具”。2月25日,共產國際執行委員會第九次擴大會議把這一論斷寫入決議,指示中國共產黨“實行嚴厲的斗爭”,強調這“是黨當前的任務”。

廣州起義中的炮兵

1928年2月17日和21日,宋慶齡給時在德國的鄧演達寫了兩封信。2月28日,鄧演達回了一封長信,告訴宋慶齡,彭澤民來信中認為“第三黨的組織是必要的,容易成功的”。鄧演達認為可以繼續使用孫中山從前在日本的主張,以“中華革命黨”為新黨的名號,為此他建議宋慶齡到日本或到德國面謀建黨的事。鄧演達還特別提到,“葉挺有信給我要來德國,我前信已經告訴你。他的意見如何,盼你告訴我。”顯然,此時葉挺并未參與第三黨的建黨活動,鄧演達迫切希望他能支持并參與建黨工作。第三黨被定性后,相關部門立即對其重要人物進行監控,鄧演達的回信被截獲,譯成俄文交到了共產國際執行委員會監察委員會。

1928年2月9日至25日,共產國際執行委員會第九次擴大會議在莫斯科召開,通過了由斯大林、布哈林等人提出的《關于中國問題的決議案》。26日,中共中央發出《中央通告第三十五號〈廣州暴動之意義與教訓〉決議案的補充》批判了盲動主義錯誤,高度評價廣州暴動“是中國無產階級建立蘇維埃政權之英勇的嘗試,對于工農革命的發展有極大的作用”,同時也指出了“指導機關的一些錯誤”,對負有直接指導責任的“政治上對共產國際執行委員會負責同志”諾伊曼等人作了不指名批評。在此前后,葉挺遵照黨的指示,經日本抵達莫斯科。此時,廣州暴動話題正在熱議中。葉挺抵莫后找到向忠發、米夫等人,詳細匯報了廣州起義的相關情況,寫了有關南昌起義和廣州起義的報告,呈交共產國際執行委員會東方書記處。3月22日,斯大林主持聯共(布)中央政治局會議,就鄧演達復宋慶齡信中涉及的相關人員逐一作出具體指示。“鑒于有人譴責葉挺在領導廣州暴動期間消極怠工,認為有必要調查這個問題,為此成立由莫林、沃龍佐夫、莫薩爾斯基和一名在莫斯科的中共中央代表組成的委員會。調查結果向中國委員會下次會議報告。”“讓葉挺在休養所休養一個半月,然后給他機會提高自己的軍事業務水平。”

諾伊曼、安德列等人為了推卸廣州起義失敗的責任,殘酷打擊和誣毀葉挺。又因為鄧演達給宋慶齡的信,葉挺受到黨內和共產國際的猜忌、防范和調查。他苦思冥想,夜不成眠,以致積郁成疾,肺病復發,多次咯血。3月24日,葉挺致信中共駐共產國際代表蘇兆征、向忠發,稱抵蘇不久肺病就復發了,希望能到新加坡兄長處休息幾個月,再回國工作。顯然,葉挺給蘇兆征、向忠發寫信時,還不知道斯大林的最新指示。此時,調查委員會已啟動對葉挺的調查,他的這個請求被拒絕。

3月26日,諾伊曼向調查委員會提交了關于葉挺在廣州起義中表現的書面報告,列舉了葉挺在廣州起義中的九項過失。除指責葉挺根本違背黨的決定外,還包括“故意讓紅軍中的工人干部去送死”“形勢特別危急的時刻膽怯逃跑”“完全擅自發布命令”等。同一天,蘇兆征等人代表中共對葉挺在廣州起義中的表現提供證明:“廣州起義期間,葉挺同志表現消極,究其原因,是因為他只是在起義即將開始的時候才到達廣州,無法了解起義的詳細指揮計劃,而不是什么有意的或者故意的懈怠。”

蘇兆征時任中共中央臨時政治局常委、駐共產國際代表團書記。廣州起義前,蘇兆征在上海與張太雷等制定《廣東工作計劃決議案》,廣州起義時雖不在廣州,仍當選為廣州蘇維埃政府主席。蘇兆征于1928年2月底3月初抵達莫斯科,擔負與共產國際商定在蘇聯境內召開中共六大的使命。在當時共產國際內部“左”的氛圍中,他為葉挺出具這個證明,實屬難能可貴。針對諾伊曼等人對葉挺“叛黨通敵”的指控,這份材料鄭重說明:“廣州起義失敗后,中央沒有針對葉挺同志作出任何黨內處分的決定,只是指示他去莫斯科出差。我們需要聲明,葉挺同志在軍隊的一切工作中都服從遵守黨的決定。”蘇兆征同情葉挺當時的處境,給飽受責難的葉挺以同志般的安慰。但因沒有參加廣州起義,也沒有與葉挺共過事,對葉挺了解不多,無法為葉挺進行更多的辯護,更無法脫離當時的政治氛圍,客觀指出廣州起義失敗的真正原因。

3月31日,安德列也向調查委員會提交了《關于葉挺將軍》的報告,在列舉了諸如“對勝利缺乏信心”“猶豫不定”“不懂起義策略”“暗中抵制革命軍事委員會決議”等表現后,攻擊葉挺在廣州起義中“大肆宣揚令人作嘔的機會主義”,還總結說:“在我看來,葉挺將軍是擅自行事,這不能責難他,他是個中國將軍,他不懂起義的策略之類,這是他的不幸。”由于此時斯大林及共產國際已經改變了對中國現狀的看法,對諾伊曼等人在廣州起義中的具體指導提出了批評,對起義本身給予了高度評價。所以比之諾伊曼將廣州起義失敗的責任完全推給葉挺,安德列的指責語氣似乎明顯緩和,他認為:“唯一需要指明的、可以定他罪名的,只是這一點,即他沒在指揮部值守,沒有指揮有組織地撤退。”安德列指控葉挺這一罪名時,似乎忘了起義當晚他對葉挺“逃跑主義”的指責,也不記得次日中午葉挺已被他提議剝奪軍事指揮權。實際情形是,12日中午,敵李福林部約一團進攻觀音山,葉挺到財政廳天臺指揮拒敵,將敵擊潰回到指揮部時已近黃昏。“此時安德列同志已不見,有人說他回東山去。此時見著紐曼同志回來,他也要找汽車回東山去。當時敵人兩團會合反攻觀音山,教導團已全部退下來,該團長與傷敗之學生很多涌回公安局來表示無法再戰。”葉挺想派10人去偵察情況,但總指揮部已無人可派,于是“便讓聶榮臻同志到財政廳去觀察一切情形”。“敵人的子彈已經很多飛來了,我們北面的防御線已退至省長公署來了”。他們來到財政廳天臺,面對危急形勢,兩人再次說起撤退的事情。葉挺在《關于廣州暴動的經過情形》中強調:“但我不能在這個問題上負責,因為11日晚開會的時候我已經受到攻擊。”葉挺讓聶榮臻回公安局觀察情形。據聶榮臻回憶,他返回指揮部后即與黃錦輝分頭行動通知撤退。

根據斯大林的指示,葉挺于3月下旬4月初被安排到克里米亞半島的馬拉特療養院“療養”。這種被監視調查的“療養”生活非但不能減輕癥狀,反而令他的失眠癥狀愈加嚴重,情緒也愈發焦躁。4月5日,葉挺致信卜士奇,請他“代向兆征同志商定”,同意其“留俄學習期限至多兩個半月”,“于八月回國去”。4月13日,葉挺又直接致信蘇兆征,稱:“我現在的精神和身體的病狀萬難忍受現在的無聊生活,也不能接受繼續留俄學習的黨令。請黨格外原諒我,允許我的請求,由西歐回中國去。”時隔兩日,葉挺再度致信蘇兆征,稱:“我的精神過敏的病日見加重,現在每天夜里都不能安眠。且這里風風霧霧的天氣對于我的身體也沒有好的影響,所以我決心無論如何要求回國去。”4月16日,葉挺第三次致信蘇兆征,仍是希望能批準他離蘇回國,稱“我現在完全為身體的病及苦悶的感情所支配。非有自由的休養,絕難談恢復元氣。我覺得過這種生活不如老實進監獄去還好些。所以不顧一切再三向爾請求,希望即刻給我一個確實的答復”。在短短的四天時間里,葉挺連發三信,從字里行間透露的情況來看,葉挺精神上的苦悶抑郁在這時達到極點。

4月16日,調查委員會開會決定將諾伊曼和安德列的聲明向葉挺宣告。葉挺極為憤怒,針對兩份聲明逐字逐句進行駁斥:“我不能茍同的是,不能將廣州起義失敗的原因歸結于軍事技術層面的錯誤(盡管這些錯誤是存在的),我也不能承認葬送起義的原因在我。”葉挺義正詞嚴地否定了加在他身上的罪名。“我在起義開始前四五個小時才到達廣州,此前的所有準備會議我都未能參加。直到起義開始前,沒有人告知我起義的整體計劃。同樣,也沒有人告知我,廣州城里有多少個機關、有多少兵力、有多少革命群眾組織等種種細節。據此,我鄭重聲明,我對廣州起義失敗所負的責任再大,也不會大于安德列和諾伊曼同志。”他進一步指出,“諾伊曼同志在向共產國際執行委員會提交的報告中隱瞞了一些關鍵的環節,恰恰是這些環節導致了起義的失敗(比如,起義的時機,起義計劃中許多地方沒有細化等等)”。葉挺鄭重聲明,“我不是一個軍事獨斷專行者。從未有過我拒不執行黨的決定,不服從黨的決定的情況”。他呼吁“共產國際執行委員會對我進行正確的批評”。

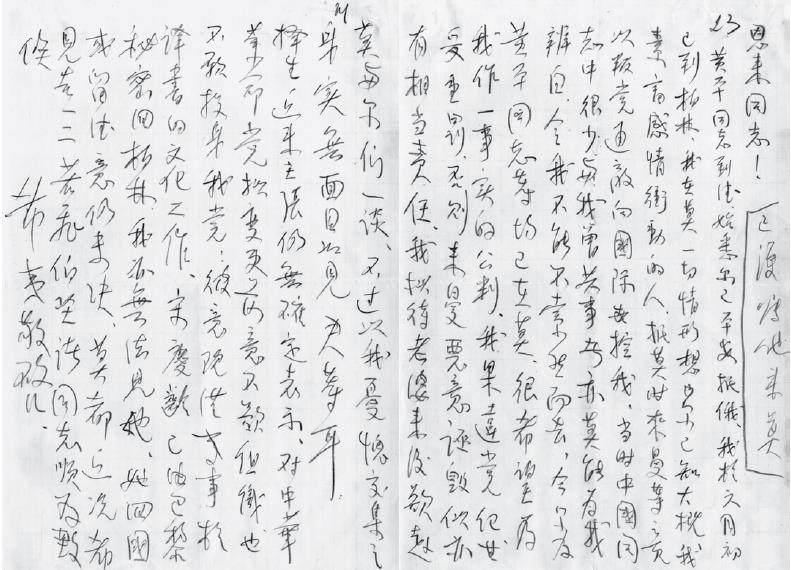

流亡期間,葉挺寫給周恩來的信

此時,遠在柏林的鄧演達無法感知莫斯科的風云變幻,還在謀劃建黨工作。4月25日,布哈林、斯大林、伏羅希洛夫等收到鄧演達從德國寄來的關于第三黨的詳細報告。鄧演達認為目前中國需要一個能夠“代表非無產階級階層—農民、小商人、手工業者、城市自由職業者、學生等的利益”的政黨,因此第三黨的建立是“客觀”需要。這個黨必須同中國共產黨和共產國際合作,否則它“勢必會客觀上落入帝國主義和蔣介石陣營”。然而,時移世易,鄧演達同共產國際“合作”的良好愿望此時已成泡影。宋慶齡也懷著對莫斯科的失望于5月1日移居德國柏林。蘇聯駐柏林使館安排一位具有德、俄共產黨雙重黨籍的羅比列與宋慶齡“往返”,實際是監視宋慶齡的活動。

葉挺在煎熬中度過了為期一個半月的“療養”回到莫斯科,但調查委員會并未對他的申訴作出回應。葉挺徹底失望,決定離蘇赴德,于6月初抵柏林,一邊養病,一邊讀書,準備將來從事德文著作的翻譯和著述。而先行抵達的宋慶齡“在那里同鄧演達一起圍繞孫中山耕者有其田的思想鉆研關于土地問題的著作,并繼續致力于中華革命黨的建立”。葉挺在給周恩來寫信時身體已好轉,心緒也漸趨平靜。信中提道:“擇生(鄧演達字擇生)近來主張仍無確定表示,對中華革命黨,擬變更前意,不欲組織,也不愿投身我黨,彼意現從事于譯書的文化工作。”顯然,葉挺在柏林與鄧演達探討中國革命前途,進行過深入廣泛的交流,了解鄧當時的思想動態。但對于組建第三黨,葉挺持保留態度,他不贊成鄧演達以“第三黨”來取代國共兩黨的主張,動員鄧加入中共或至少保持與中共的合作關系,傾力維護民族團結、國家統一,踐行孫中山“聯俄、聯共、扶助農工”三大政策。

1928年6月18日至7月11日,中共六大在莫斯科召開,專門設立南昌暴動問題委員會,在政治委員會下設廣州暴動問題委員會,分別由余茂懷、蘇兆征任主席。廣東代表團全體代表及周恩來、余茂懷、瞿秋白、向忠發、鄧中夏等41人參加廣州暴動問題委員會。會議根據斯大林對廣州起義的評價,在通過的《政治決議案》中指出:“南昌暴動、秋收暴動,尤其是廣州暴動,在政策上絕非盲動主義的政策。”“廣州暴動是必要的英勇的嘗試,是為保障革命勝利的斗爭,是使革命深入,直接創造蘇維埃政權的斗爭”。7月9日,米夫轉達共產國際代表團決議,以“這些事變的材料和當事人,尤其是參加事變的俄國同志,都到得不充分”等為由,停止了廣州暴動問題委員會等四個小委員會的工作,大會表決通過由共產國際直接解決這些問題。這樣,大會對葉挺在廣州起義中的表現沒有繼續討論和給出結論,接下來交由共產國際主導。對葉挺而言,得到“共產國際執委會正確批評”的希望正變得越來越渺茫。

對共產國際代表在廣州起義中的錯誤,聶榮臻總結,諾伊曼“是個十足的主觀主義者和教條主義者,他不懂得軍事,沒有實戰經驗”,“對中國的情況和廣州的情況全不了解,又聽不進我們的意見,只是靠本本,生搬俄國城市暴動的模式。”安德列和諾伊曼一樣,在起義總體思路和指導思想上脫離中國實際,不顧現實情況一味照搬俄國十月革命和歐洲工人起義的模式。在廣州起義獲得成功的情況下,不但不接受葉挺立即撤出廣州、到海陸豐地區與農民起義軍或到曲江與南昌起義軍余部會合的正確建議,而且面對敵我力量對比懸殊、廣州蘇維埃隨時會被扼殺的嚴峻形勢,仍要求“進攻進攻再進攻”,從而使廣州起義最終失敗,給中國革命力量造成慘重損失。

葉挺流亡德國時的照片

周恩來在《關于黨的“六大”的研究》中指出:“當時在廣州的共產國際代表是德國人諾伊曼,他主張起義后堅守廣州,建立蘇維埃。起義的總指揮葉挺同志是起義的前夜才請去的,主張把隊伍拖出去,諾伊曼大罵葉挺動搖,說廣州起義是進攻的,應該‘進攻進攻再進攻。第二天張太雷同志犧牲。第三天大敗,倉惶退出。結果張發奎回到廣州來了個大屠殺。當時如果采取葉挺的正確主張,實行有計劃的退卻,或同海陸豐農民運動會合,或同在曲江的朱德同志會合,都不會如此倉惶,可以保持更大的革命力量,可以保存更多的干部。廣州起義失敗后,葉挺奉命到了莫斯科,由于毫無自我批評精神的諾伊曼一再指責他政治動搖,因而共產國際沒有人理他,東方大學請他作報告,共產國際也不允許他去。這樣,他就離開黨跑到德國去了。”周恩來說:“這件事我們應該給葉挺申冤。”

中共六大結束后組成新的駐共產國際代表團,瞿秋白擔任團長。1928年7月17日至9月1日,共產國際第六次代表大會在莫斯科召開。會議助長了中共黨內“左”傾錯誤的發展。葉挺寫此信時,心里滿懷期待,并不知道周恩來在參加完共產國際第六次代表大會后已啟程回國。有研究文章提到,為了讓葉挺離開宋慶齡、鄧演達等人,米夫曾指示把葉挺調來莫斯科,參加廣州起義一周年紀念活動。但葉挺在信中只是說,“我擬待老婆來后欲赴莫與爾們一談”,對來莫參加紀念活動只字未提。目前還未查到中共代表團要他來莫的指示,也未找到他再次赴莫的記錄。葉挺夫人李秀文于次年來到歐洲照顧丈夫(為維持生計,夫妻倆曾在柏林開飯館擺地攤,在維也納做豆腐、生豆芽)。可以想象的是,當葉挺得知中共六大和共產國際第六次代表大會都已結束,最了解自己的周恩來亦已回國,針對自己的調查委員會和廣州暴動問題委員會并未就他在起義中的表現作出結論,對自己和宋慶齡、鄧演達的監視仍無處不在時,明白再回莫斯科已無意義。

1927年11月,瞿秋白主持的中共中央政治局擴大會議,決定開除譚平山黨籍,列數譚平山的主要錯誤中便有:“曾秘密與鄧演達等聯絡主張取消中國CP而另組織第三黨,并向知識分子同志中作反對中央,另組第三黨之宣傳。”因此宋慶齡被置于“嚴密的秘密監視”之下,有關“涉嫌”人員也受到審查。1928年7月12日,宋慶齡與弟弟宋子安同去巴黎,接著游歷瑞士、奧地利和捷克等地,8月21日回到柏林。葉挺在給周恩來的信中提到,“宋慶齡已由巴黎秘密回柏林,我亦無法見她”。

1928年8月29日,共產國際第六次代表大會通過了經過修正的《共產國際章程》,《共產國際章程》第37條規定:共產國際各支部的成員,須經所在支部的中央委員會批準,方能移居他國。共產黨員移居他國后,應即加入該國的支部。未經原支部中央委員會批準徑自出國的共產黨員,共產國際的其他支部不得予以收容。1928年11月,中共駐共產國際代表團要求德共中國語言組柏林小組注意葉挺的行蹤,注意報告“葉同志在柏林擔任何項工作,有何活動,是否參加中國組經常會議等”,并指示“葉挺同志轉黨事暫待”。德共中國語言組屬于雙重領導,除德共上級外,還歸中共駐共產國際代表團領導。目前尚未見到共產國際或中共代表團批準葉挺離蘇赴德的相關記錄,但從上述指示可以看出,共產國際和中共代表團對葉挺離開莫斯科赴柏林至少是知情的。葉挺當時還是中共黨員身份,按共產國際的最新規定須加入德國共產黨。然而,由于葉挺的組織關系無法照轉,成了漂泊海外的“孤兒”。

廣州起義失敗后,周文雍(左)、陳鐵軍于1928年2月2日被捕,6日就義。刑場上二人宣布正式結為夫妻,舉行了悲壯的婚禮

關于葉挺被“暫待黨外”,由王明妻子孟慶樹整理的王明晚年回憶錄是這樣寫的:“中心問題是中共中央政治局和廣東省委認為廣州起義失敗的原因之一,是葉挺過早地離開了總指揮部,而葉挺說,他是戰斗到最后才走的,爭論弄得很僵。葉個性很強,不承認。中央送他到莫斯科來,要國際說服他。”葉挺來到莫斯科后,米夫叫王明陪葉挺去和共產國際領導人布哈林談話,由王明擔任翻譯。布哈林責問葉挺:“中共中央和廣東省委都說你離開過早,你不承認他們的意見,你不想做黨員了嗎?”王明把葉挺被排斥黨外歸結于葉挺不肯承認錯誤和布哈林工作方法簡單,將共產國際和自己的責任推得干干凈凈。

1928年5月6日,因廣州起義失敗停刊的廣東省委機關報《紅旗》半周刊改組后出版第一期,編者請蘇兆征、鄧中夏、阮嘯仙、彭湃、周恩來、葉挺、朱德等同志負責按期供給文字,“以給與全省工農兵士切實的指導。”“內容文字盡力多用廣州語及廣東通用的俗語,力求簡短明白,使工農皆能閱讀了解。”葉挺用粵語寫了一篇白話文《蚊煙香已經潮濕了—兵駛唔駛怕呢?》發表在該期上,文章用事例生動地指出反動派并不可怕,號召工農群眾起來繼續斗爭。葉挺寫這篇短文時,無論是革命事業還是個人處境都處于最艱難時期,雖然身處異國他鄉,正遭到清算,蒙受不白之冤,但他精神不頹、斗志不減,仍關心支持和指導國內的革命斗爭。

九一八事變后,葉挺結束歐洲流亡生活回到澳門,一家老幼的生活要靠朋友接濟。葉挺不愿接受陳濟棠、陳誠等人“協力共事”的邀請,卻時時為不能為黨工作而悶悶不樂。葉挺北伐時期的老部下胡允恭后來回憶說:“因他參加過北伐、南昌起義,又領導過廣州暴動,在國內有一定的影響。現在失去了黨的聯系,事實上就是失去了政治生命。歷史固然可以重新創造,然而歷史上的污點和疤痕,卻永遠洗不去、刮不掉,但決不加入其他任何黨派。”大革命失敗后,革命陷入低潮,葉挺參與領導的南昌起義、廣州起義都以失敗告終,犧牲了那么多同志,葉挺為此苦悶、彷徨、自責,曾經對黨的路線、方針、政策進行反思,但并沒有放棄理想信念。

葉挺在給共產國際的報告中說:“若責備我不做一個‘死節殉難的忠臣,而做了死里逃生的將軍,這個我完全承認,我很慚愧地現在還能吸著空氣。”這種愧疚的心情并未因時間而消減,葉挺在給周恩來的信中寫道:“不過以我憂愧交集之身,實無面目以見君等耳。”葉挺在廣州起義前臨危受命,明知不可為而為之,失利后備受責難,飽受煎熬,雖被迫流亡海外,卻始終初心不改。“孤雁不飲啄,飛鳴聲念群。”葉挺十年羈旅漂泊,如同一只孤雁,逆風而行,頻頻回首,聲聲呼喚,尋找雁群。(責任編輯 楊琳)

作者:葉挺紀念館原館長