地緣政治與戰略資源產業鏈重構

楊丹輝 高風平 劉思藝 弓宇峰

摘要 大國清潔能源轉型尤其是快速擴張的電動汽車、風電等產業刺激了稀土等戰略資源需求,稀土產業鏈成為中美地緣政治競爭的焦點領域。該研究基于法學和政治經濟學的理論方法,從全球治理的經典范式出發,考察美國力推全球稀土產業鏈重構的深層動因及地緣政治影響,在美國地緣戰略“產業鏈控制”與“聯盟制華”兩大特征下,揭示中美稀土產業鏈脫鉤與全球“雙鏈”格局、美國“三大法案”與清潔能源產業體系主導權、中美大國博弈與日本產業安全等重要政治經濟關系之間的底層邏輯和戰略呼應。研究發現:①在產業鏈控制方面,下游企業開展技術“去稀土化”與美西方“去中國化”的產業鏈布局導向相互加持,共同推動形成全球戰略資源“雙鏈”格局;②在與盟國聯合制華方面,美國要求日本等盟國分擔與中國地緣競爭的“締盟”責任,而日本出于自身利益高度介入全球稀土產業鏈重構,由高度依賴中國稀土進口轉向深度參與美國主導的全球稀土產業鏈;③美國出臺“三大法案”是其一貫以國內法塑造地緣關系又一力證,背后的深層動機在于通過重塑戰略資源產業鏈,掌控全球清潔能源轉型的主導權。為應對日益升級的戰略資源大國博弈,要立足雙循環新發展格局,一方面利用好產業鏈中前端的資源和產能優勢,創新引領戰略資源產業鏈自主延展;另一方面強化戰略布局,整合全球關鍵礦產資源,豐富反制手段,不斷增強稀土等重點產業鏈韌性,提升國家戰略資源安全保障水平。

關鍵詞 清潔能源;稀土;戰略資源;產業鏈重構;地緣政治競爭

中圖分類號 F114;D5;D966 文獻標志碼 A 文章編號 1002-2104(2024)05-0019-15 DOI:10. 12062/cpre. 20231203

地緣政治是國家間、地區間或民族間基于地理、歷史、文化、宗教等因素形成的政治和軍事結盟或對抗,大國地緣政治競爭則表現為政治對立、遏制甚至戰爭的狀態,其目的在于謀取領土、資源等生存條件和發展空間的支配權與控制權。冷戰結束以來,世界格局從后冷戰時期美國主導的單極世界不斷向多極化方向演進,原有的地緣戰略關系出現新的分化與組合[1]。在這一過程中,伴隨著中國經濟規模持續擴大、科技創新實力不斷增強以及深度融入全球經濟,中美地緣關系日趨錯綜復雜。美國《國家安全戰略(2022)》明確了與中國的全面競爭關系,強調在經濟、科技、軍事、資源、金融以及國際秩序領域,中國是現今世界上唯一能夠全面挑戰美國的對手。從近期美國對華戰略調整的動向來看,“對關鍵產業鏈的全方位控制”和“國家安全泛化下聯盟制華”既是美國對華封鎖打壓的兩項主要手段,同時也是中美地緣政治競爭的兩大突出特點,這種地緣競爭局勢集中反映在全球稀土產業鏈重構中。

近年來,大國能源轉型提速刺激了稀土需求,以稀土磁材為代表的關鍵稀土材料更是關乎全球清潔能源和低碳綠色新經濟賽道[2]。其中,廣泛應用于節能減碳的稀土磁材,其全球供給具有很高的集中度,現階段約有九成的產能仍由中國提供,美國對中國稀土磁材進口依存度高達90%以上。在高度集中的供給市場結構下,美國將關鍵原材料供給過于單一視為其清潔能源發展以及電動汽車等新興產業的安全風險,美國部分政客不斷渲染“稀土掐住美國經濟喉管(choke point)”的論調[3],致使稀土貿易問題日益政治化。鑒于稀土開發利用在先進制造以及全球清潔能源經濟轉型中發揮著舉足輕重的作用,美國聯手日本等全球稀土產業鏈的關鍵方,加緊推動清潔能源技術“去稀土化”,進而實現關鍵稀土材料供給“去中國化”,對稀土國際供求格局以及稀土產業鏈布局產生了深遠影響。本研究基于全球治理的理論模式,以關鍵稀土礦產和材料為例,闡釋全球戰略資源產業鏈重構的地緣政治邏輯,解析大國競爭下稀土等中國關鍵產業鏈面臨的核心問題,提出應對地緣政治競爭、提升產業鏈自主安全水平的思路和建議。

1 文獻評述:地緣政治如何影響稀土產業鏈重構

文獻研究發現,無論是企業技術層面“去稀土化”,還是產業鏈層面所謂的“去風險化”,美國將全球稀土產業鏈重構作為地緣政治競爭目標之一,通過推動中美稀土“脫鉤”,不斷將其主導的全球貿易體系用作限制甚至攻擊競爭對手的武器。

1. 1 中美地緣政治競爭的理論視角

近年來,學術界持續關注中美稀土產業鏈“脫鉤”及相關的地緣政治影響。從國際貿易理論出發,周琪[4]指出美國將中美貿易戰升級為科技戰,此舉顯示出地緣政治競爭的底層邏輯。長期以來,西方的世界體系理論一直將公海航行自由、基礎設施及相關制度歸為地緣政治問題[5]。中國始終堅持推行經濟全球化,走和平發展道路,但美國卻將“一帶一路”倡議下中國對共建國家基礎設施建設投資以及5G應用等技術經濟活動納入地緣政治范疇。實際上,中美脫鉤反映出新興大國發展模式與守成國主導的既有國際規則之間難以兼容。歸根結底,由“普雷維什-辛格假說”所表述的世界經濟秩序,即美國等發達國家掌控全球價值鏈高附加值環節、發展中國家提供低廉初級產品的產業分工體系,正面臨21世紀“數字經濟”和“新型基礎設施建設”帶來的挑戰。然而,即便傳統國際格局處在劇烈嬗變過程中,也并不必然會發生大國地緣政治斗爭。強世功[6]認為要將中美脫鉤及其影響置于世界帝國史框架下分析:一是美西方對“全球化”的認知仍未擺脫“羅馬帝國模式”的影子,即通過貿易和投資尋求對所到區域政治、文化、金融、貿易、法律的改造和統治;二是要理解美國全球戰略背后“羅馬帝國模式”的實質。基于其長期在世界范圍內推行霸權主義的事實,美國無疑具備打造“無形帝國”的政治和外交意愿。這種羅馬帝國模式源自美國不斷強化對底層資本主義的控制及對主權國家進行美式民主化政治改造,并由此確立了以美國為中心的國家同盟以及所謂的共同普世價值觀體系,進而以科技、經濟、金融和文化觀念的“全球化”構筑起一個堅固的帝國根基。在這一治理架構下,美國的盟國實則扮演著類似羅馬帝國“行省”的角色。一旦出現某個國家政權不接受美國民主化改造或被認為損害了帝國利益,特別是可能對其固守的國際秩序構成挑戰時,美國必然會聯手盟國切斷經濟、科技、金融和文化等底層資本聯系,甚至不惜發生軍事沖突。因此,應清醒地認識到,當今的“國際化”是以美國為中心、而非以聯合國和國際法為中心的“規則為基礎的秩序”[7]。美國政府相繼通過《芯片與科學法案》《通膨削減法案》《基礎設施投資和就業法案》(以下簡稱“三大法案”),并以“三大法案”為國內法依據推動全球稀土產業鏈重構,試圖與中國戰略資源供給脫鉤,其戰略布局的基本邏輯依舊是羅馬帝國模式,旨在維護美國產業鏈中心地位,確保美國與盟國領導的“國際化”產業鏈安全,并與中國經濟、科技、金融和文化等聯系進行不同程度上切割甚至斷裂。

1. 2 地緣競爭下全球清潔能源轉型與關鍵稀土產業鏈安全

能源轉型是全球碳中和的“重中之重”,清潔能源產業正在成為新一輪科技革命和產業變革的重要方向。未來10 年,5G 市場及基礎設施建設市場約為13 萬億美元[ 8],而清潔能源則有望達到23萬億美元的市場規模,兩者之和約為美國2022年全年GDP的1. 5倍,這意味著新一代信息技術產業和清潔能源的快速發展將在10年內為全球新增一個經濟體——其市場體量可達美國、日本、德國、法國等國家的GDP之和。面對能源轉型的重大戰略意義及其催生的巨大市場利益,美國、歐盟、日本等主要發達經濟體相繼頒布專門法案,加大資金補貼力度,意在掌控清潔能源國際競爭格局[9],引領相關產業鏈重構。然而,在現行全球氣候治理機制下,由西方主導的國際氣候談判加劇了全球地緣政治關系分化,發達國家陣營需要為氣候協議支付相當高的成本[10]。實際上,為落實溫室氣體減排議程、實現“溫控”目標,各國需要逐步放棄通過多年投資貿易積累建立起來的傳統石化能源工業體系,轉而開展大規模能源基礎設施更新,清潔能源經濟需要新的資本投入和技術轉移[11]。為此,美國與盟國在加快本國清潔能源產業發展的同時,采取綠色產品標識、碳邊境調節機制、直接制裁不執行協議的發展中國家等手段,以降低國際氣候協議西方國家談判和履約成本。需要強調的是,美西方強化全球碳減排目標,其背后還有遏制中國等新興制造業大國經濟增長和產能優勢的動因。一旦發展中國家接納美國掌控的清潔能源資本輸入和技術生態,這或將開啟“帝國—全球”經濟、科技和金融新的時代。考察美國在清潔能源轉型相關領域的戰略布局,可以清晰地看出美國發動地緣政策競爭的兩大手段及其突出特征。

其一,地緣政治競爭轉向關鍵產業鏈控制[12]。美國通過“三大法案”對中國5G通信、芯片、清潔能源和生物技術等領域實施限制[13],而這些戰略性領域恰恰是關鍵礦產應用的主要方向。其中,稀土是中國最具資源優勢的關鍵礦產之一,也是在清潔能源、先進制造、國防軍工等領域應用廣泛的戰略資源[14]。稀土被稱為“新材料之母”,在眾多稀土產品中,稀土永磁材料因其在信息產業中電子元器件和設備及新能源領域各類電機、零部件的應用而備受關注[15]。目前,稀土永磁材料(釹鐵硼)約占全球稀土元素消費量的35%,但其創造價值的占比則達到90%[16]。干勇強調磁性材料將在未來能源變革中發揮重要作用[17]。隨著中國確立“雙碳”目標,國內清潔能源轉型提速,稀土元素應用在稀土磁材領域的工藝技術水平顯著提高,產能不斷擴大,助推以電動汽車為代表的中國清潔能源產業具備了一定的先發競爭優勢。中國新能源和新能源汽車產業全面崛起對美西方構成了產業競爭和產業政策施用的現實壓力[18],電動汽車產業也因此正在成為“氣候政治經濟學”以及地緣競爭的重點領域。推動清潔能源轉型作為美國“三大法案”的主要目標之一,為重建以美國為中心的稀土等關鍵礦產產業鏈、加快新能源汽車市場發展提供了立法支撐和政策保障。首先,《通膨削減法案(2022)》(以下簡稱《通脹法案》)對與電動汽車相關的稀土等關鍵礦產采取市場保護措施。預計到2030 年,全球電動汽車年產能將達到2 000萬~4 000萬輛 [19]。稀土永磁材料有助于提高電動汽車電機效率,繼而可直接提升清潔能源汽車續航里程。美國借“削減通脹”之名,對其國內清潔能源產業安排了高達3 690 億美元的補貼,補貼范圍不僅涉及上游稀土供給端,而且對需求端的下游電動汽車企業采購美國本土生產的稀土等原材料也給予每輛7 500 美元補貼。其次,《通脹法案》對電動汽車的補貼輻射到相關的清潔能源產業和基礎設施建設,涵蓋了從清潔能源發電、鋰離子電池、固態電池、電池管理和分析、車輛制造到電網技術、發電設施和充電基礎設施以及清潔能源國家電網等諸多產品和產業鏈細分環節,并與1. 2萬億美元規模的《基礎設施法案》形成了法律層面的兼容與互動。再次,電動汽車作為智慧交通的載體和技術平臺,離不開通信、導航等高科技產業[20]。為此,《芯片與科學法案》圍繞汽車產業智聯化網聯化,對來自競爭對手的產業鏈優勢進行打壓。基于上述美國“三大法案”的立法導向及具體政策工具選用,可以預判,全球碳中和與大國能源轉型將刺激稀土等戰略資源產業鏈重構,引發這一領域地緣政治競爭升級。

其二,美國將“國家安全”問題泛化,與盟國聯手制華,試圖以最小代價達到圍堵目的[21]。在美國“拉攏”的盟國中,日本以多種方式介入中美競爭博弈,包括卷入美國在印太地區的地緣政治競爭,以謀求其在政治、軍事甚至爭端領土上的利益,日本這些“動作”將東亞引向全球五大地緣政治風險區域之一[ 22]。與之相呼應,美國外交戰略也一直將日本定義為美國控制亞洲的重要支點[23]。隨著中美經貿摩擦向科技領域延伸,日本一方面依托《日美安保條約》參與美國發起的針對中國產業的科技封鎖,在所謂的共同價值觀下強化美日技術和產業鏈聯盟[ 24];另一方面,日本政府還自行推出了“脫中(China Exit)”補貼[25],意欲實行“技術精準脫鉤”,形成全球“雙鏈”格局。日本配合美國而做出的產業鏈“去中國化”安排在稀土等戰略資源領域的影響尤為突出,這實則與日本在全球稀土供求格局中的角色及其在稀土產業鏈上的地位直接相關。盡管日本國內稀土資源極其匱乏,但憑借長期積累的專利技術和研發能力,迄今日本企業仍占據著稀土產業鏈下游的主導地位,甚至能夠在很大程度上左右稀土功能材料和節能電機未來的發展方向。作為關鍵稀土材料核心產品釹鐵硼的發明方及相關專利擁有者,日本企業在稀土產業鏈下游的競爭優勢短期內很難從根本上動搖,而在氫能、電池技術等清潔能源領域的專利數總量上,日本也處在全球領先水平[26]。美日同盟增強了美國對全球稀土產業鏈的技術控制力,日本在地緣政治博弈的深度參與無疑給中國稀土產業鏈延展帶來了更多不確定性,也在一定程度上加劇了亞太和印太地區中美地緣政治沖突風險。

1. 3 企業在技術層面“去稀土化”的多重動因

清潔能源、電動汽車、節能電機等領域的產能和市場擴張不斷刺激稀土需求攀升。為應對稀土供求關系趨緊、市場預期不穩對企業生產經營帶來的沖擊,降低稀土資源依賴,下游企業一直在加大研發投入力度,嘗試開發各種稀土減量、循環、替代的技術、工藝和產品,從而減少對稀土這類關鍵金屬的使用量。產業鏈下游縮減稀土在清潔能源領域使用的動因還表現在以下方面:

一是價格預期不穩定。過去20余年間,關鍵稀土元素的價格經歷了高頻的大幅波動,未來或將繼續如此[18,27]。價格波動又因市場需求增長的刺激以及地緣政治風險增加而進一步加劇[28],稀土應用企業出于規避風險的考慮,推進技術“去稀土化”,實現地緣政治“去風險化”[19]。二是低碳生產和綠色制造的需要。稀土生產過程中的環境成本巨大[29-30]。Golroudbary等[31]研究發現生產稀土及磁材過程中會產生大量溫室和有害氣體。在碳中和目標下,減少關鍵金屬使用量成為越來越多下游企業踐行環境、社會和治理(ESG)責任的自主選擇。當然,現階段ESG相關規則同樣是由西方國家主導。三是汽車生產商降低原材料成本。目前,每輛電動汽車的電機使用稀土永磁材料的成本約為300美元[30]。以特斯拉經濟型乘客用車為例,稀土磁材僅占其銷售價格總額約0. 5%,稀土價格下行情況下占比甚至更低,因而將成本控制歸為企業“去稀土化”的直接財務動力,其解釋力有限。

1. 4 稀土產業鏈“去風險化”的地緣政治邏輯

近年來,國外相關研究持續關注清潔能源轉型下國際稀土市場的供給側風險,并強調“中國因素”對稀土產業鏈供應鏈安全的影響。一是總體上看,國際市場上以稀土磁材為代表的稀土產品供給不足[19,32-33]。二是國外研究將導致全球產業鏈風險的原因指向中國對資源及上游產能的壟斷。與鋰、鎳、鈷等戰略礦產資源相比,中國稀土資源及產業集中度顯然更具優勢[19,34]。三是西方應建立獨立的稀土產業鏈[27-28,35]。這些代表性文獻和國際機構的研究報告采用定量方法,測算出下游國家對中國稀土資源、產能的進口依存度,大都得出了“嚴重依賴中國稀土供應鏈存在安全風險”的結論,其政策含義則將全球產業鏈“去中國化”等同于“去風險化”,而美國推動稀土產業鏈回歸,形成全球稀土生產、加工、貿易“雙鏈”,則是實現全球供應鏈“去風險化”、降低稀土產業鏈“脆弱性”的路徑[36]。

應該看到,上述觀點和判斷的視角囿于產能優勢,對全球稀土資源稟賦、生產條件以及產業鏈安全形勢的分析不夠全面,其結論有失客觀。首先,當今世界范圍內稀土供求關系失衡在很大程度上是西方國家國內環境規制作用的結果。同樣作為稀土資源大國,美國稀土供應端的問題更多是其國內環境立法、生態保護和產業鏈調整造成的,而非稀土資源稀缺導致。美國及其盟國澳大利亞都擁有全球頂級稀土礦山,如美國芒廷帕斯礦和澳大利亞維爾德稀土礦。由于稀土開采冶煉過程會產生嚴重的環境影響,上述兩礦都曾發生過重大污染事故。因此,美國和澳大利亞等國通過立法,在較長時期內限制本土稀土開采生產,致使其國內產業鏈收縮,供應鏈體系受損。以澳大利亞為例,《西澳大利亞環保法》明確規定以下情況構成刑事犯罪:①致使他人受到污染傷害和嚴重影響的,即便污染源發生在侵權者自有土地或設施內;②非法傾倒污染物,包括排放至自然媒介或者某種預設容器中;③環境影響包括已發生污染或污染物進入某一自然媒介預期推定會導致生態破壞的情形。在嚴格的環境規制下,2018年澳大利亞官方報告已明確顯示其本土不再生產稀土[37]。

其次,中國并不具備壟斷全球稀土供給的條件,但西方國家卻要求中國擔當稀土原材料長期供應國的角色。實際上,“稀土不稀”漸成共識。隨著世界范圍內不斷發現稀土新礦,加之中國曾經在較長時期內過度開采國內稀土資源,目前中國占全球稀土資源的比重已降至約30%,稀土開采則已減少到全球份額2/3 以下。在WTO“稀土案”中,中方陳述了中國長時間以有限的資源承擔著向國際市場供給與自身資源稟賦不成比例稀土原材料的國際貿易義務。實際上澳大利亞、加拿大、挪威、南非和美國在20世紀已具備礦山開采能力[38],這些國家全面掌握稀土分離、金屬制造、鑄造和磁體制造、生產線組裝、冶金工業工人及資本等稀土產業發展必備的工藝技術和生產要素或需時日,但就其工業發展整體水平而言,重啟稀土產業鏈面臨的障礙和門檻并非不可逾越。

再次,從國際貿易規則看,國外一些研究對稀土供給問題的分析和研判帶有偏見。回顧WTO“稀土案”專家組報告,報告確認了中國陳述的稀土開采加工產生嚴重污染的事實,部分認可了中國政府針對稀土開采生產中環境影響采取措施的必要性,認為中國為稀土生產付出了沉重代價,以當時的工藝技術,稀土開采加工產生的水污染、輻射污染、有毒氣體排放對資源和產業集聚地區造成了多樣化的環境污染和生態破壞[39]。2015年以來,中國已經履行了世貿組織就“稀土案”所作的裁決,取消了出口貿易管制措施,這意味著中國稀土生產為全球電動汽車、風電提供“綠色低碳”磁材的同時,自身仍在承擔溫室排放和有害污染[31]。需要指出的是,對于稀土開采加工的環境影響與貿易規則問題,國際社會存在不同標準。一方面,長期無視中國政府為保護生態環境而對稀土開采設限的合理合規性;另一方面,美國政府在其頒布的《通脹方案》中對稀土上下游、供需兩端都提供補貼,并以法律確定性,提振稀土產業投資信心,從而緩解以往美國國內因稀土產業規模小、環境損害大、供求波動劇烈而帶來的市場疑慮。眾所周知,產業補貼、消費稅補貼等政策措施有悖WTO規則,濫用“國家安全”等非關稅壁壘更是違背公平貿易義務,盡管法國等歐盟成員國對《通脹方案》的頒布表達不滿,但相當一部分國外學術文獻和國際機構的專題報告卻并未對美國這些做法采取與WTO“稀土案”相近的立場,而是將問題指向中國,在一定程度上助長了全球稀土格局演進中政治和安全因素泛化的傾向。

國內學者更關注全球稀土產業格局變化及對中國的影響。近年來,高風平等[29]認為西方國家不斷推進減少對中國稀土進口依賴政策,吳一丁等[40]也指出西方在加快稀土“去中國化”。賴丹等[41]進一步分析表明重構稀土供應鏈是西方國家的一項長期戰略,發達國家在稀土高端應用領域具有技術比較優勢,一旦建成將中國排除在外的稀土供應鏈體系,中國在稀土領域的國際技術交流會受限,且受限的領域將會逐步擴大至稀土關鍵技術、核心設備、基礎研發等方面。劉建偉[42]則強調美國作為稀土消費大國在經濟上高度依賴中國稀土產品,政治上又視中國為戰略競爭對手,擔心中國將稀土作為兩國博弈、對美制裁的工具,這是美國重視其稀土供應安全問題的根源。

1. 5 評述

中美大國競爭下稀土等關鍵礦產及產業鏈重構和供應鏈安全等問題的重要意義凸顯,并為這些問題的學術探討賦予了更加多元化的視角。其中,地緣政治理論和分析方法的運用一方面有可能使相關問題研究面臨價值判斷的挑戰和爭議;另一方面,有助于拓展研究的理論邊界和方法體系。受國內外文獻啟示,可以認為,美國圍繞稀土產業鏈做出的一系列以“去風險化”“去中國化”為導向的戰略安排,其動機已不再局限于單純獲取戰略資源開發和貿易等經濟利益,亦非僅要求中國承擔全球稀土資源產業鏈均衡發展的責任,而是直指贏得全球清潔能源轉型的激烈競爭,進而全面占據未來清潔能源經濟體系的主導權。為此,美國基本上放棄了在WTO等多邊體制下尋求維護其產業鏈安全及經濟利益的常規做法,而是通過實施“三大法案”,重新搭建美國掌控的戰略資源產業鏈,并聯手盟國,整合西方國家稀土產業鏈后端技術優勢,運用脫鉤手段與盟國協同進行技術封鎖。不僅如此,借助技術脫鉤,試圖使中國產業鏈陷入低質化發展困境,致使貿易條件和就業環境惡化,美西方的最終目的是將中國拖入并鎖定在其主導的全球產業鏈上資源開采和原材料初加工等上游產品提供者的分工角色和貿易地位。在充分吸收現有研究成果基礎上,基于法學和政治經濟學等理論方法,本文嘗試在以下方面做出邊際貢獻:厘清美國重構關鍵稀土產業鏈的地緣政治邏輯,分析美國及盟國產業鏈上的戰略能力及對中國戰略資源開發利用和清潔能源產業體系的影響,提出應對全球稀土產業鏈“去風險化”“去中國化”的策略思路和對策建議。

2 關鍵稀土產業鏈的大國博弈與地緣政治競爭

美西方重奪全球稀土產業鏈控制權的布局展現出兩條清晰的主線,一條是技術上或需求側“去稀土化”,另一條是通過“去風險化”“去中國化”,降低供給側對中國稀土的依賴。

2. 1 日本和歐洲企業“去稀土化”技術創新

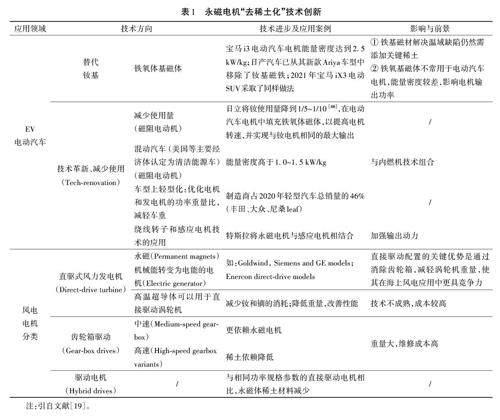

近年來,下游制造企業加大研發投入力度,在電動汽車和風力電機領域削減關鍵稀土材料使用量。目前,相關研發和投資面臨著延展續航里程、電機耐高溫以及釹鐵硼磁體矯頑力等性能技術參數等方面的壓力。實際上,節能電機等領域的主導技術路線對稀土磁材已經形成了依賴,釹鐵硼磁體在當今磁材市場仍占據絕對主導地位,有著其他磁材不具備的能量密度優勢,鐵基等磁體能量密度尚不足同類釹鐵硼磁鐵的60%[43]。由于資源稟賦不同,各國采取的“去稀土化”策略不盡相同。其中,2021年美國能源部[44]提出的稀土關鍵資源短缺應對策略頗具代表性,歸結為三個政策方向:推動稀土供應來源多樣化,開發稀土替代品與技術創新,促進稀土回收循環再利用。美國擁有豐富的稀土資源,通過產業政策調整,美國稀土企業有望逐步恢復本土產能,美國電動汽車企業與本國上游稀土材料制造商共同建廠,完成對上下游產業鏈的縱向整合[45]。與美國相比,日本、歐盟稀土資源匱乏,其下游企業“去稀土化”的力度更大。由表1可見,日本和歐洲電動汽車制造商在稀土減量、替代方面開展了密集的技術創新,且已取得了一定的進展。

同時,表1的技術指標顯示,無稀土或減料永磁電機性能的總體表現仍然相對較弱,特別是續航里程這一電動車性能關鍵指標的輸出水平并不理想。如豐田汽車能量密度只有1 kW/kg,寶馬iX3電機也僅為2. 5 kW/kg,這反映出現階段稀土減量替代技術尚不成熟,技術經濟性不足(ID TechEX)[47]。至于屢見諸報道的日本企業電機技術突破,基于日本技術和產業轉移的特點[48],投放市場的預期不明朗,短期內難以形成全球大規模產能。值得注意的是,作為稀土消費第一大國,稀土市場行情和價格劇烈變動同樣會造成對中國下游企業生產經營的負面沖擊,新能源汽車、變頻空調等節能低碳領域的企業穩定市場預期的意愿十分迫切,也同樣存有稀土減量、替代的動機。當然,在充滿不確定性的世界大變局下,對于下游企業而言,盡管“去稀土化”安排有出于減排降耗、控制成本、技術創新等方面考量,但其動因不排除規避地緣風險、防范稀土磁材供應鏈政治化的因素。

2. 2 美國主導全球稀土產業鏈“去風險化”及其地緣政治目標

美國將中國樹立為直接競爭對手,針對中國開展地緣政治競爭,主要圍繞以下三個目標展開:一是確保美國在關鍵領域對于競爭對手的絕對優勢,涵蓋國防軍事、科技、重要產業、文化教育等領域。與之適配的戰略舉措是推出《芯片與科學法案》。二是確保供應鏈自主性。服務于清潔能源轉型,為滿足稀土等關鍵材料需求,采取政府補貼等與傳統美國經濟政策不兼容的非市場化手段,強推供應鏈多元化和產能回歸,減少對中國等有風險的外部供應渠道的依賴,支撐這一目標的相關法案是《通脹法案》。三是確保國家經濟安全。在信息通信基礎設施、電網等領域排除中國的產品和服務,針對這一目標的法案主要包括《基礎設施法案》[ 21]。

依托地緣政治網絡,強化與盟友合作不僅是實現上述三個目標的重要手段,而且充分體現了美國民主黨執政一以貫之的政治外交思維。拜登政府要求盟友各盡其責,謀求以最小代價獲得對華限制最大的有效性。《通脹法案》補貼美國本土生產,限制“敵對國家”原材料和組件、產品進口的同時,以美國為中心重構全球供應鏈,高舉共同價值觀大旗,誘使日本和歐盟轉向依賴美國、加拿大、澳大利亞等“盟國”的關鍵礦產供給,從而在清潔能源領域形成與美國更加深入的技術合作與產業鏈互動。實際上,早在2011年,美國、日本與歐盟三方就已達成了維護稀土供應鏈安全的戰略資源聯盟協議[49]。2012年,美國、澳大利亞、歐盟、日本四方在馬來西亞萊納斯稀土加工廠共同投資生產加工稀土[ 29]。2019年,日本參與萊納斯公司投資重組,與美國、澳大利亞、歐盟各方股東達成協議,盟國將優先保障對日本稀土供應,合同協議有效期延長到2038年[50]。烏克蘭危機以及中美地緣政治矛盾升級或將加速日本、歐盟清潔能源產業鏈向美國轉移,進而固化美國在全球稀土供求格局中的主導地位。2022年,美國領導成立“礦產安全伙伴關系(Minerals SecurityPartnership,簡稱MSP)”[51],將加拿大、澳大利亞、芬蘭、法國、德國、日本、韓國、瑞典、英國和歐盟納入這一新型國際礦產協調機制,意在強化在稀土及其他戰略資源領域的開發及產業鏈合作,因其在關鍵礦產領域欲扮演類似北約的角色,MSP被稱為“金屬北約”。

在“抓牢”傳統盟友的同時,美國此輪稀土產業鏈重構擴展了其“建盟”對象,原因在于美西方現行環境規制體系、環境標準以及民意氛圍對稀土開采加工過程中的污染很難接納。一直以來,美國國內都存在質疑發展稀土等污染產業的聲音。《通脹法案》允許美國國內部分區域生產稀土,這引起了美國印第安人等少數族裔和一些州的反對和抵制。鑒于稀土生產的環境成本巨大,一些州拒絕接入稀土產業鏈,產生了較為典型的“鄰避現象(not in my backyard)”,反對者攻擊拜登的“綠色新政”,指其不過是替代自由主義的“供給側主義”的假面紗[52],而《通脹法案》甚至與降膨脹沒有直接關系[53]。為應對國內輿論反彈,美國政府一方面加強與加拿大、澳大利亞、歐盟和日本等盟友在關鍵礦產領域的合作,建立強有力的國際供應鏈合作伙伴關系[54];另一方面提出繼續協調與發展中國家的產業鏈合作,合作對象包括墨西哥、馬來西亞、越南以及一些礦產資源富集的非洲國家,使之成為上游污染端生產供應商[44]。這些情況表明,美國本土產能的重建與維護在某種意義上依然是戰略性的,稀土產業鏈在美國本土的布局可能會集聚在有限的特定區域,本土化開采和生產主要用于保障美國國防軍工企業的稀土供應安全,并作為一種影響市場供求關系的政策信號,在國際稀土市場上發揮價格杠桿的作用。由此可見,美國重構稀土產業鏈的目的在于將全球稀土格局主導權握在自己手中,而把稀土加工高污染生產環節“甩給”中國之外的其他發展中國家。與美國亦步亦趨的歐盟近期也做出了類似的產業鏈污染轉移安排[19]。當然,不乏一些發展中國家試圖借此契機提升自身在關鍵礦產領域的國際影響力,如馬來西亞已在多種場合下強調打造全球稀土強國的戰略目標[55]。

再從美國重構稀土產業鏈的時間表來看,2020年,在全球稀土產業鏈的多個環節上,中國仍占據著較為突出的優勢地位。其中,稀土開采量占全球的60%,稀土金屬冶煉加工和稀土永磁材料生產的占比均高達90%。就這一供給現狀而言,“后疫情時代”美國推動所謂的稀土產業鏈“去風險化(De?risking)”,是要盡快實現在美國本土生產稀土材料[36],其實質還是“去中國化”。為此,《通脹法案》對本國下游電動汽車企業采購美國本土生產的關鍵稀土材料等原材料比例作出了嚴格規定,要求到2024年這一比例最低為40%,之后逐年增加10%,直至達到100%,方可獲得相應的補貼。同時,該法案還提出“適格實體(Qualified Manufacturer)”的概念,即:下游電動汽車企業達到了該法案規定的美國本土生產關鍵稀土、鋰電池等原材料采購比例方可被認定為“適格”企業,其生產的電動汽車才有獲得每輛7 500美元補貼的資格。《通脹法案》除了對下游企業提供補貼之外,還對產業鏈上游所需的關鍵金屬材料以法律清單形式加以明確,投資生產清單上的關鍵金屬可享受長期法律保護。

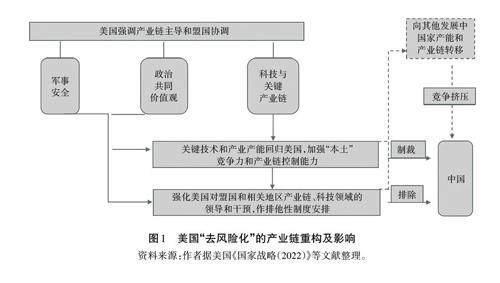

在“去風險化”導向下,美國挑動地緣政治競爭、推動全球稀土產業鏈重構的一攬子布局在多維度將對中國固有的稀土資源和產能優勢形成擠壓。具體而言,美西方通過技術圍堵限制中國產業鏈自主延展的空間,并以立法方式惡化中國戰略資源的貿易環境,迫使稀土產能向境外轉移,在資源和產能兩個環節形成對中國的替代競爭,從而削弱中國戰略資源產業鏈中上游的既有優勢(圖1)。

2. 3 中國的反制措施與產業鏈效應

中國是戰略金屬資源、生產、消費和出口大國,資源、產能和市場“三重優勢”為中國在戰略資源領域應對地緣政治競爭提供了策略空間和政策工具。2023年8月,中國啟動新一輪出口制裁措施,對鎵、鍺相關物項實施出口管制,此舉是針對美國、日本、荷蘭在半導體等領域對華升級封鎖打壓的重手反制,表明了中國維護國家利益和產業鏈安全、捍衛發展權的立場和決心,且從上游關鍵原材料鎵、鍺出手反制,找準了美西方的“痛點”及其產業鏈短板,對全球半導體和戰略資源產業鏈均產生了連鎖沖擊。美西方及主要半導體制造企業反應強烈,影響快速向下游市場傳導,國際市場上鎵、鍺價格震蕩,下游企業因擔憂儲備不足而作出了集中申領進口許可等危機應對反應。可見,利用供應鏈整體優勢抗衡美西方重構產業鏈和技術圍堵,短期內效果較為顯著。目前,鎵鍺出口反制措施的影響和實效尚待釋放。長期來看,中國全面收緊對鎵和鍺金屬出口管制的影響仍有不確定性。應該看到,美國鎵鍺的原礦資源比較豐富,具備重建產能的潛在條件,而歐盟、日本又擁有大量關鍵金屬高端應用和循環利用的技術專利,一旦國際市場上鎵和鍺因供給受限而價格持續攀升,有可能進一步倒逼美西方國家尋求中國之外的關鍵礦產品供應方,加快構建更加多元化的鎵鍺供應鏈,進而在一定程度上弱化中國反制措施的實施效果。從地緣政治競爭的背景出發,中國采取出口反制可以歸為“對峙性”策略,其打擊效果在很大程度上取決于博弈雙方的“牌面”及“后手棋”。因此,要在全球戰略資源格局中投放多種制衡力量,打亂美西方產業鏈重構節奏,分化現存利益聯盟,從而為國內重點產業鏈減壓,贏得合理發展空間。面對復雜的地緣形勢,近年來,中國企業加大了海外稀土進口力度,并在越南等國家投資設立稀土磁材加工廠[56],通過海外資源開發、產能轉移等方式,分散產業鏈重構和全球供求格局變化帶來的風險。今后,反制措施的設計實施需要全面評估來自國內外市場主體對地緣風險的反應及其投資布局調整,創新地緣政治博弈工具,以形成長效震懾力。

3 盟國參與美國戰略資源產業鏈“去中國化”:日本的角色、市場選擇及影響

3. 1 日本深度參與全球關鍵金屬博弈的立場及動因

將國家安全問題泛化,以“共同價值觀”的名義聯手盟友制華是中美地緣政治競爭的另一條主線。在現行國際政治經濟格局中,美國的一些傳統盟國將自己定位在“帝國強省”的角色[6],對“逆全球化”潮流推波助瀾。首先,拜登政府禁止美國高科技企業在中國投資建廠,控制美國企業在中國投資和技術轉移[57]。《芯片與科學法案》及相關法規為盟國企業在美投資生產、獲得美國聯邦政府補貼設置了政治導向鮮明的門檻,不僅要遵守美國的相關法律,而且要求高科技企業不得在中國投資,這起到了固化美國在核心技術和關鍵原材料領域對中國“卡脖子”的作用。其次,中美地緣競爭已成為跨國公司實施“中國+1或+N”策略,調整在華投資布局,收縮供應鏈,甚至從中國撤資的直接原因。2021年,歐洲在美國的投資是在中國和印度之和的10倍[58]。發達國家封鎖或減少對中國投資和出口高附加值科技產品,有可能導致中國與主要發達國家雙邊貿易、政治關系的疏離轉冷。美國與盟友共同推進關鍵產業鏈“去中國化”,不僅將對中國外向型經濟出口和就業造成沖擊,還將影響中國制造業產業鏈技術轉移與創新[41]。

全球化時代國際產業鏈相互依存的格局正在被美國推向武器化(Weaponized Interdependence)[59]。對稀土產業鏈來說,日本在美國主推的“去中國化”策略中充當了關鍵角色。日本是中國稀土最大進口國,也是對中國稀土企業專利技術授權最多的國家,還是美國工業原材料和元器件的重要供應國。作為稀土產業強國的日本,試圖在擁有先進稀土功能材料的世界領先優勢與長期受制于本土原礦資源極端缺乏的產業鏈短板之間謀求產業鏈安全,難度大、不確定因素多。隨著美國重構全球稀土產業鏈的戰略舉措相繼落地,日本的跟隨導向變得越來越清晰。與中日產業鏈陷入了短鏈萎縮化、多元化以及脫鉤和分化局面相反[60],美日在戰略資源領域的聯動在不斷強化。

日方一直倚重美日聯盟對保護日本海外戰略資源和貿易利益的作用。以2010年“釣魚島事件”為例,雖然中國對日本實施了短期稀土禁運,卻對日本稀土產業發展的預期產生了深遠影響。資源貧乏、災害頻發的日本一向具有極高的風險敏感度和防范意識,在較短時間內就在“自上而下”和“自下而上”兩條路徑上形成了應對中國稀土限供的共識[61]。實際上,自“釣魚島事件”之后,日本已經在有計劃有步驟地布局技術“去稀土化”和產業鏈“去中國化”。從某種意義上看,今天美國針對稀土產業鏈的種種操作可以說是延續了中日稀土博弈的導向。在地緣政治層面,日本充分借助日美安全同盟,尋求美國庇護。鑒于美國對日本先進材料和元器件供應的依賴,美國在中日稀土紛爭中對日本給予了經濟、政治、外交上的多樣化支持。日本在“釣魚島事件”發生次月的亞太經合組織會議期間與美國進行了首腦雙邊會談,確定了應對產業鏈安全的協同措施。同時,在美國主導下日本對澳大利亞萊納斯稀土在馬來西亞的加工廠項目的投資申請獲得批準,稀土資源供給危機得以緩解。2011年,美國、歐盟、日本三方組成了“戰略資源準聯盟”;2012年,美日歐三方向WTO提訴,針對中國共同發起了“稀土案”。

清潔能源經濟轉型是日本活躍于美國全球關鍵礦產供應鏈體系重構的又一重要動因。作為資源貧乏的國家,日本政府長期致力于推進多元化、多渠道的能源和資源保障戰略,在重點國家和地區獲得關鍵礦產權益是日本全球礦產資源勘查開發投資的主要目標。日本三菱商事、三井物產、伊藤忠商事、住友商事、丸紅五家全球500強企業,一直在澳洲、南美洲、南亞進行戰略資源布局投資[62]。截至2020年,日本獲取了規模可觀的關鍵礦產權益,如日本掌握的銅、鋁土礦、鉛、鋅、鉬全球權益儲量占比分別為4. 45%、3. 97%、2. 57%、2. 40%和4. 80%[63]。其中,上述五大商社的國際稀土權益包括三井集團在澳大利亞權益、伊藤忠和三菱在南亞長期勘探礦權投資以及丸紅在哈薩克斯坦的長期經營權益[29]。日本五大商社業績同國際金屬和能源價格走勢高度掛鉤,早在2008財年五大商社63% 的凈收益就源于礦產資源[62]。2020年之后,日本三菱等財閥開始集體引入美國戰略投資人。在國際資本市場上,美國伯克希爾哈撒韋集團將增持上述五大集團的股權到9. 9%[64],再有黑石與日本Daiwa證券在日本發行日債,投資日本市場[65],林肯基金擴大東京業務[66]等一系列資本深度互動意味著日本大財閥與美國資本在利益分配上達成一致,這種緊密關系體現了“帝國—行省”的底層資本聯系。

3. 2 日本選邊中美地緣政治競爭的出發點

20世紀80—90年代,美日半導體之爭以日本慘敗為終局,日本為此付出了集成電路等關鍵產業鏈向韓國和中國臺灣轉移的巨大代價,而隨后發生的“東芝事件”“IBM間諜事件”[67]等一系列事件盡管在兩國產業界楔入了某種不信任的“釘子”,但并未動搖日美同盟的政治基礎。汲取美日半導體之爭和《廣場協議》的教訓,日本對大國競爭中打擊對方戰略性產業鏈和實體部門的意義及影響有深刻的認識。總體來看,日本介入中美地緣競爭強化了戰略資源產業鏈與地緣政治沖突的聯系。作為美國在東亞地區的重要盟友,日本政府積極配合美國構建排除中國的技術聯盟,遏制中國高技術產業發展。例如,日本為應對中國崛起不斷推出制華措施,包括為本國產業鏈“脫中(China Exit)”和轉移提供補貼,如在南亞投資750億美元,制衡中國日益增長的影響力[68]。2020年以來,日美先后啟動“ 日美全球數字互聯互通伙伴關系(Global Digital Connectivity Partnership)”和“美日競爭力與韌性伙伴關系(Competitiveness and Resilience Partnership)”等機制性安排,建立“貿易和工業伙伴關系(Commercialand Industrial Partnership)”,推動數字經濟和高科技產業協同創新,深化半導體、6G、量子技術、脫碳等領域戰略合作,增強產業鏈韌性[69],制定排除中國的先進技術標準,加快“技術脫鉤”[70]。

日本將東亞地緣政治策略裹雜在中美大國博弈之中,加入美國“印太戰略”框架,致使中美雙邊地緣政治競爭升級為美國及其盟友針對中國的全局性、持續性打壓圍堵。在配合美國對華戰略的同時,日本還試圖謀求自身安全目標,如借用美國國家安全戰略概念將中國定義為國際秩序“前所未有的戰略挑戰者”,日本修改《國家安全保障戰略》也獲得了美國背書[60],而日本安倍政府則實際上是“美日澳印四方對話(Quad)”的真正推動者和實際出資人[71]。因此,在中美地緣政治競爭下全球戰略資源產業鏈重構中,日本扮演的“強省”角色尤為突出,影響更是復雜易變。

3. 3 日本對美國主導稀土等戰略資源產業鏈的依附性

在清潔能源領域,以競爭最激烈的電動汽車產業為例,相較于傳統汽車,新能源汽車對戰略性礦產的需求量更大,且涉及的關鍵礦產品類更多,包括鋰、銅、鎳、石墨烯、鈷、稀土等戰略資源,產業鏈更長[34]。日本政府發布“汽車產業規劃”,提出將在2035年完成本國100%“清潔能源汽車”轉型,同時還推出了每輛清潔能源純電動汽車7 200美元的消費補助政策。需要強調的是,豐田等“混電汽車”并不在消費補貼之列[72]。“汽車產業規劃”反映了日本意欲短期內追趕上國際純電動汽車競爭對手的步伐,大舉進入電動汽車市場。然而,如上所述,純電動汽車產業發展對關鍵金屬有較強倚重,需要稀土等關鍵材料產業的支撐。日本資源貧乏,長期依賴稀土進口僅是其制造業供應鏈安全形勢的一個縮影。鑒于中日之間的歷史問題以及“釣魚島事件”的影響,當美國表現出重構全球稀土產業鏈的意愿時,日本“選邊站隊”的響應既是其必然選擇,也將進一步強化日本對美國主導的供應鏈體系的依附性。

首先,北美市場是日本企業深耕的重要海外市場,日本在美國直接投資也強化了“帝國”內部聯系。憑借燃油汽車深厚的技術積累以及在混動技術路線上的先發優勢,豐田等日本車企在美國混動汽車市場長期處于領先地位。由于稀土磁材進口依賴中國,發展混動汽車可大幅減少稀土使用量,符合日本汽車產業的技術替代戰略,也與中美地緣政治環境下降低對中國稀土依賴的“政治正確”路線較為契合。不僅如此,美國是石油和天然氣的大國,日本車企在燃油與電動汽車之間的過渡與延續策略在一定程度上滿足了美國油氣巨頭的利益。截至2040年,美國燃油車總量依然會保持50%以上[ 35]。混動汽車作為中間路線有利于維持傳統汽車產業生態,減緩大規模裁員的壓力和沖擊。在技術多樣性上,日本企業將氫能源汽車作為未來清潔能源發展和汽車產業轉型的突破口,氫能汽車產業發展同樣需要開發投資北美市場。美國《基礎設施法案》《通脹法案》等法案將高效混動汽車、純電動汽車和氫能汽車等新能源汽車均納入了政府補貼的清潔能源范疇,為日本企業轉型發展提供了法律和產業政策方面的支持。

其次,作為日本制造的標志性產品及日本經濟的長期支柱產業,日本視汽車工業為日本工業的“ 最后戰場”[73]。然而,在北美市場上,日本汽車企業卻需要面對在《通脹法案》下遵循電動汽車產業“美國優先”原則的現實競爭。如前所述,《通脹法案》對電動汽車補貼設計了“適格實體”申請審批制度,這一規定顯然是針對日本等外國車企的不公平市場制度[74]。特斯拉、福特、通用等本土汽車企業則希望借此法案的實施占據美國國內規模高達數萬億美元的新能源汽車市場[35]。基于這一共識,福特、特斯拉以及通用汽車等企業加緊與本國稀土材料公司合作,并已完成產業鏈縱向整合。美國產業政策和市場格局的變化既給日本企業帶來了市場機遇,同時也迫使其向美國輸出混動、氫能汽車的投資和技術,深度融入美國主導的清潔能源體系。

再次,“三大法案”設置了排他條款與補貼要求,以加快推進戰略資源“雙鏈”形成。美國商務部對中國鋰、鈷等金屬和鋰電池額外征收約25%~30%的關稅,《通脹法案》則在電動汽車補貼規定中添加了“毒丸”條款,即廠商采購的稀土等關鍵原材料不得來自“相關外國實體(ForeignEntity of Concern)”,這等同于將中國生產的稀土等關鍵金屬原材料排除在美國新能源汽車市場之外。日資車企如若繼續進口中國生產的戰略資源和關鍵原材料,勢必違反《通脹法案》規定,無法獲得美國政府補貼,進而導致日本汽車在北美市場競爭中處于不利局面。在美國政府對產業鏈的強力干預下,日資車企“選邊站隊”似乎難以避免。

基于上述分析,日本車企要想在美國汽車市場獲得非歧視性競爭機會,必然要加大對美國本土的投資,繼而帶動稀土應用技術和關鍵稀土材料向美國及其主導的產業鏈轉移,而這恰恰是美國“三大法案”共同追求的地緣政治目標:推動生產、研發和資本回流,全面打壓競爭對手,以此鞏固提升美國在先進制造領域的世界領先地位。當然,美國對來自盟友的配合也做出了一定的利益交換和讓渡。2023年,美國芒廷帕斯礦開采的稀土不再采取“輸出到中國冶煉加工、并接由中國出口到日本進行深加工”的模式,轉而直接運往日本住友商事會社[75]。需要高度關注的是,在日本本土冶煉加工稀土精礦的情況,在日本稀土生產和產業發展史上已多年未見。這意味著全球稀土產業鏈逐步完成切割和重構,中國在稀土產業鏈冶煉分離環節的絕對優勢面臨挑戰。日本作為全球稀土格局的主要參與方,為維護其在產業鏈下游的優勢,通過增強對美國主導產業鏈的依附性,以降低對中國稀土進口的依賴,從而以更高的供應鏈成本換取了稀土產業鏈“去風險化”和北美關鍵市場的長期準入。就日本政府和企業面對的地緣政治壓力而言,其“選邊站隊”既是主動而為的決策,也在某種程度上有被裹挾的成分,這與歷史上“帝國—強省”的治理邏輯并無違和。

3. 4 日本企業的專利策略及對中國稀土產業鏈安全的影響

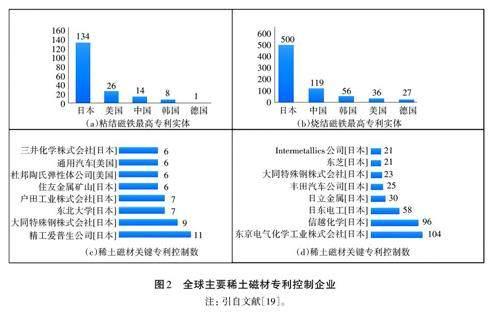

日本對中國戰略資源產業鏈帶來的安全風險不僅表現在地緣政治紛爭,在運用專利技術干擾中國產業生態方面,日本企業已有先例。學術界早已注意到,作為后發工業強國的日本采取了有別于先發工業國的產業和技術轉移策略,通常遵循邊際產業轉移模式,主張將日本國內已經處在或趨于比較劣勢的產業向國際分工體系中位于更低階梯的國家轉移[48]。高筑專利壁壘則是日本企業操控技術轉移節奏和產業布局、防止技術外溢的重要手段。通過梳理日本技術專利案例發現,其專利限制的具體操作往往是非合作性的,甚至具有較強的敵對性質,如提高專利費,乃至拒絕對方使用不可回避性專利,從而鉗住競爭對手的技術能力。以“中國DVD專利案”為例,日本巨頭向中國企業收取各種形式的專利費,合計平均收費占到每臺DVD售價的50%~60%,致使專利費徹底壓垮了中國DVD廠商。同時,日本企業聯手西方國家專利所有者,直接拒絕專利許可授權,豎起專利高墻,導致一批中國企業最終因為無法獲得3C專利使用許可而破產。日本等西方國家運用超高價許可、拒絕許可手段,為本國產業贏得市場競爭設置了專利壁壘高墻[76]。在稀土產業鏈上,日本專利策略安排同樣表現出突出的對立導向。如圖2所示,現階段日本企業仍控制著稀土領域絕大多數核心專利,其中相當一部分專利屬于不可回避性專利,中國稀土企業的關鍵原材料加工生產須獲得其授權,這對中國向稀土產業鏈延展造成了很大障礙。

日本企業針對中國稀土企業的專利限制主要表現在以下方面:一是日本企業使用專利拒絕手段,抬高中國稀土企業進入壁壘。如在“寧波科田磁業有限公司訴日立金屬株式會社濫用市場支配地位案”中[77],日立公司拒絕1類不可回避基礎專利授權,嚴重影響了寧波科田及下屬多家子公司生產和出口。2021年,中國法院首次啟動對稀土不可回避的日本核心專利“強制許可(Compulsory License)”,該案已上訴至最高院,中日稀土專利之爭尚待最終裁決。二是日本對中國稀土高性能磁體產能進行戰略控制。目前,盡管日立等公司已將部分先進燒結磁體技術授權給國內稀土生產商,但對產能和品質實行嚴苛管控。中國200多家獲授權公司的年產能都低于1 500 t,其中僅有4%的企業能夠生產高性能燒結磁體,導致相對于全球占比87%的中國巨大生產體量,高端磁材的產能占比不足15%[43]。日本企業壓制性專利策略阻礙了中國稀土資源利用效率的提升,擠壓了中國稀土價值鏈的延展空間。同時,日立等日本企業將技術授權碎片化(segmented)處理,間接妨礙中國釹鐵硼產業形成完整的技術體系,進而實現自主創新,倒逼國內行業龍頭企業選擇與日企合資建廠,以確保專利授權,維持正常生產經營[78]。三是日本企業通過技術授權阻礙中國企業進入國際市場。專利授權通常要求約定產品銷售地理區域、國別市場范圍,超出約定范圍則構成專利使用侵權,授權方可以要求法院頒布禁令,查封、禁止進口爭議產品,甚至施以罰金并追究侵權賠償責任。在獲取日本企業專利授權時,中國稀土企業往往需要支付額外對價,以換取海外的出口市場,受此類專利條款的影響,目前國內除8家授權企業外,其余絕大多數稀土企業僅能內銷或在繳納高額專利費后出口。日本還聯合美國對中國磁業發起“337”調查,中國前十大磁材企業均被列為調查對象,調查期間需獲得美國和日本新許可方可繼續出口銷售。專利限制直接影響中國關鍵稀土材料的成本構成,部分中國企業支付日本專利費用占釹鐵硼磁體海外銷售額的比重高達三成[79]。

為擺脫日本企業的專利限制,2013年,10余家中國稀土企業在美國法院提起對日本日立公司稀土專利無效的集體訴訟,中方每家企業為此支付了高達150萬美元的訴訟費,但此案結果與DVD專利案基本相同[80]。可見,日本通過技術專利對中國稀土產業鏈的控制與此前DVD產業的做法高度相似,問題的癥結在于產業鏈主導權歸屬。一個難以回避的事實是,迄今日本仍是中國高端稀土磁材主要進口來源國。日本稀土磁材技術一旦在中美地緣競爭中被“武器化”,將對中國相關產業特別是高端裝備和清潔能源產業的關鍵原材料供給造成直接沖擊。同時,隨著對美國主導的全球稀土產業鏈依附性增強,加之其本國稀土減量循環替代進程提速,未來城市礦山中稀土存量開發利用進入商業化,日本企業在產業鏈上游對中國稀土進口依賴逐步降低,這或將進一步增大日本專利談判籌碼,致使中國企業在稀土專利受讓中處于更加不利的局面。

4 結論與建議

通過梳理美國以“三大法案”為支點,以深化聯盟合作為“利器”,強推全球稀土產業鏈重構的典型事實,本文發現美國在大國地緣競爭中的策略安排,就其基本邏輯而言,仍可以看出“帝國—強省”的“羅馬模式”的架構和脈絡。具體到戰略資源領域,鑒于稀土磁材等關鍵原材料在清潔能源產業體系的廣泛應用,美國推動稀土產業鏈“去中國化”不僅意在擺脫長期依賴中國進口的供應鏈安全被動局面,更為核心的戰略目標在于謀求全方位掌控面向全球碳中和的清潔能源體系的主導權,進而獲取全球氣候治理的領導力。在美國挑起的地緣紛爭中,日本之所以充當“強省”角色,既源自日美同盟的政治基礎,同時也基于其在全球稀土產業鏈和清潔能源產業體系重構中的傳統優勢和現實利益。日本企業通過技術“去稀土化”助力美西方稀土產業鏈“去中國化”,將自身供應鏈更深、更緊密地依附于美國對全球稀土資源的再配置,實則是以較高的成本換取戰略資源安全與北美清潔能源市場的“雙重”利益,而日益焦灼的地緣政治競爭正在加快將全球戰略資源引向“雙鏈”競爭格局。

進一步地,本文通過對其表象及影響的分析認為,對關鍵礦產和重要產業鏈主導權的爭奪是此輪大國地緣政治競爭的焦點。美國及其盟國通過技術和規則脫鉤,將產業鏈上下游之間的互相依存關系武器化,進而在其掌控的國際分工體系中“孤立中國(Minus China)”,企圖將中國戰略資源產業鏈推向萎縮化、低質化、碎片化的發展困境。必須清醒認識到,在美西方封鎖打壓下,專利技術被動、高端環節受制于人的局面暴露出中國稀土產業鏈的短板和痛點,反映出中國戰略資源優勢長期未能上升為產業優勢的現實困境,給以稀土為代表的戰略資源產業鏈安全帶來了風險和挑戰。

針對全球稀土產業“去稀土化”與產業鏈“去風險化”,應統籌發展與安全的戰略需要,加強頂層設計,立足雙循環發展格局,推動科技政策、產業政策、貿易政策、環境政策協同作用。一要堅持創新驅動,加緊突破產業鏈“卡脖子”的核心技術和關鍵原材料環節,鼓勵創新開發稀土等戰略資源,支持發展多樣化的清潔能源技術路線,積極對標發達國家清潔燃料、清潔電能、氫能、清潔交通的技術和產品標準,增強中國清潔能源經濟韌性,塑造可持續的清潔能源產業生態。二要堅持綠色發展,嚴控戰略資源開發的環境影響和生態損害,以“清潔”的稀土等關鍵金屬支撐清潔能源產業體系構建。三要堅持開放利用,利用好稀土資源優勢,服務全球能源轉型的同時,維護多邊體制,改善營商環境,完善知識產權保護法規體系,依法合規應對稀土領域的專利風險,謹慎處理稀土國際專利強制許可問題。四要堅持以我為主,主動布局,積極化解全球產業鏈中非對稱性依存關系武器化的風險。發揮產業鏈中上游優勢,增強全球戰略資源整合能力,自主延展產業鏈,在美西方聯盟的利益機制上尋找突破口,依托“一帶一路”倡議,深化與共建國家的礦產合作,在維護產能優勢和產業鏈韌性的前提下,探索建立開放包容、互促共融的戰略資源產業鏈。五要堅持合理有效反制。深入總結稀土貿易制度調整及應對“釣魚島事件”中“對峙性”策略的運用效果,密切追蹤鎵鍺出口管制的影響及美西方的反應動向,對反制措施效果開展機制性系統評估,擴容反制措施的工具箱,為應對全球“雙鏈”格局儲備多樣化的戰略制衡手段,彰顯中國作為戰略資源大國和清潔能源產業大國的國際影響力。

參考文獻

[1] 陸大道,杜德斌. 關于加強地緣政治地緣經濟研究的思考[J].

地理學報,2013,68(6):723-727.

[2] 陳偉強,汪鵬,鐘維瓊. 支撐“雙碳”目標的關鍵金屬供應挑戰與

保障對策[J]. 中國科學院院刊,2022,37(11):1577-1585.

[3] SELIGMAN L. China dominates the rare earths market. This U.S.

mine is trying to change that[J/OL].Politico,( 2022-12-14)[ 2024-

01-04]. https://www. politico. com/news/magazine/2022/12/14/rare ?

earth?mines?00071102.

[4] 周琪. 美國對中國科技“脫鉤” 的戰略動機及政策措施[J]. 太平

洋學報,2022,30(8):1-25.

[5] 弗林特,劉鵬. 亞洲的地緣政治競爭與不可避免的戰爭:世界體

系視角下的歷史教訓[J]. 印度洋經濟體研究,2017(1):1-

24,137.

[6] 強世功. 全球化與世界帝國[J]. 讀書, 2023,528(03):3-11.

[7] 程亞文. 構建“新三環”:面對全面脫鉤可能的中國選擇[J]. 文

化縱橫,2022(3):30-39.

[8] The 5G economy in a post?COVID?19 era: the role of 5G in a postpandemic

world economy[R/OL].[2024-01-04].https://www.qualcomm.

com/content/dam/qcomm?martech/dm?assets/documents/qual ?

comm_5g_economy_in_a_post?pandemic_era_report_2020.pdf.

[9] 汪鵬,王翹楚,韓茹茹,等. 全球關鍵金屬-低碳能源關聯研究綜

述及其啟示[J]. 資源科學,2021,43(4):669-681.

[10] WANG L, GU M, LI H. Influence path and effect of climate change

on geopolitical pattern[J]. Journal of geographical sciences, 2012,

22:1117–1130.

[11] GUPTA J, CHU E. Inclusive development and climate change:

the geopolitics of fossil fuel risks in developing countries[J]. African

and Asian studies,2018,17(1/2):90-114.

[12] 雷少華. 超越地緣政治:產業政策與大國競爭[J]. 世界經濟與

政治,2019(5):131-154,160.

[13] BADE G.‘ A sea change: Biden reverses decades of Chinese trade

policy[J/OL]. Politico, (2022-12-26)[2024-01-04]. https://

www.politico.com/news/2022/12/26/china?trade?tech?00072232.

[14] 楊丹輝. 稀有礦產資源開發利用的國家戰略研究[M]. 北京:

中國社會科學出版社,2022.

[15] 稀土行業深度報告:受益雙碳經濟, 稀土磁材大有可為[R/

OL].(2022-03-21)[2024-01-04]. https://www.jugomagnet.com/

contents/9/666.html.

[16] 2021年中國稀土永磁材料行業現狀及政策分析, 高性能釹鐵

硼未來應用前景廣闊[EB/OL].[2024-01-04]. https://www.

huaon. com/channel/trend/785165. html.

[17] 中國工程院院士干勇:構建現代能源體系亟需技術與材料支

撐,稀土永磁電機有望在2030年規模應用[EB/OL](. 2022-04-

08)[2024-01-04]. https://www.sohu.com/a/536318814_1212559

06.

[18] 楊丹輝. 世界大變局下的產業政策:演進動向與邏輯重構[J].

改革,2023(11):1-14.

[19] GIELEN D, LYONS M. Critical materials for the energy transition:

rare earth elements[R/OL]. [2024-01-04]. https://www.irena.org/

Technical?Papers/Critical?Materials?For?The?Energy?Transition?Rare?

Earth?elements.

[20] SODHRO A H, SODHRO G H, MUZAMMAL M, et al. Towards

5G?enabled self?adaptive green and reliable communication in intelligent

transportation system[J/OL]. IEEE transaction on intelligent

transportation systems,[2024-01-04]. https://www.diva?portal.org/

smash/get/diva2:1470541/FULLTEXT01.pdf.

[21] 汪婉. 全球價值鏈重構與日本產業界的應對[J]. 東北亞學刊,

2022(6):31-45,146.

[22] 張曉通. 四大地緣戰略板塊碰撞與五個“地中海”危機[J]. 國

際展望,2017,9(6):75-94.

[23] KISSINGER H. Does America need a foreign policy: toward a diplomacy

for the 21st century[M]. 1st ed. New York: Simon &

Schuster,2002.

[24] 朱海燕. 日本經濟安全保障戰略及其對中國的影響[J]. 國際

問題研究,2022(3):47-63,124.

[25] Japan reveals 87 projects eligible for‘ China exit subsidies[N/OL].

Nikkei Asia,(2020-07-17)[ 2024-01-04].https://asia.nikkei.com/

Economy/Japan?reveals?87?projects?eligible?for?China?exit?subsidies#:~:

text=TOKYO%20%2D%2D%20Japan%27s%20Ministry%

20of,to%20Southeast%20Asia%20or%20Japan.

[26] M?NI?RE Y, ROSSATTO C, RUDYK I, et al. Patents and the

energy transition global trends in clean energy technology innovation

[R]. IEA, 2021.

[27] HAQ I U, FERREIRA P, MANEENGAM A, et al. Rare earth

market, electric vehicles and future mobility index:a time?frequency

analysis with portfolio implications[J]. Risks, 2022,10

(7):137.

[28] PROELSS J, SCHWEIZER D, SEILER V. The economic importance

of rare earth elements volatility forecasts[J]. International review

of financial analysis,2020,71:101316.

[29] 高風平,張璞,劉大成,等. 國際稀土市場新格局與中國稀土產

業戰略選擇[J]. 國際貿易問題,2019(7):63-81.

[30] ONSTAD E. China frictions steer electric automakers away from rare

earth magnets[N/OL]. Reuters,(2021-07-21)[2024-01-04].

https://www.reuters.com/business/autos?transportation/china?rictions

?steer?electric?automakers?away?rare?earth?magnets?2021?07?19/.

[31] GOLROUDBARY S R, MAKARAVA I, KRASLAWSKI A, et al.

Global environmental cost of using rare earth elements in green energy

technologies[J]. Science of the total environment,2022,832:

155022.

[32] LAN Y F, BENOMAR Y, DEEPAK K, et al. Switched reluctance

motors and drive systems for electric vehicle powertrains:

state of the art analysis and future trends[J]. Energies,2021,14

(8):2079.

[33] REN K P, TANG X, WANG P, et al. Bridging energy and metal

sustainability: insights from China's wind power development up

to 2050[J]. Energy, 2021,227:120524.

[34] IEA. The role of critical minerals in clean energy transitions[R/

OL]. [2024-01-04]. https://www. iea. org/reports/the?role?ofcritical?minerals?in?clean?energy?transitions.

[35] LADISLAWS, ZINDLER E, TSAFOS N, et al. Industrial policy,

trade, and clean energy supply chains, a report of the CSIS energy

security and climate change program & Bloomberg NEF[R].

CSIS, 2021.

[36] SRI. De?risking global supply chains: rebalancing to strengthen resilience

[R]. Sigma, Swiss Re Institute, 2020.

[37] GEOSCIENCE AUSTRALIA. Rare earths[R/OL]. (2018-12-31)

[2024-01-04]. https://www.ga.gov.au/scientific?topics/minerals/

mineral?resources?and?advice/australian?resource?reviews/rareearth?elements.

[38] 王路,汪鵬,王翹楚,等. 稀土資源的全球分布與開發潛力評估

[J]. 科技導報,2022,40(8):27-39.

[39] WTO. China?measures related to the exportation of rare earths, tungsten

and molybdenum: reports of the panel [EB/OL]. (2013-03-

26) [2024-01-04]. https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.

aspx?filename=q:/WT/DS/431R.pdf&Open=True.

[40] 吳一丁,彭子龍,賴丹,等. 稀土產業鏈全球格局現狀、趨勢預

判及應對戰略研究[J]. 中國科學院院刊,2023,38(2):

255-264.

[41] 賴丹,方文龍,吳一丁,等. 美日歐重構稀土供應鏈戰略對中國

稀土產業的影響[J]. 科技導報, 2022, 40(21):88-99.

[42] 劉建偉. 大國戰略競爭背景下美國稀土產業鏈的重建及其影

響[J]. 太平洋學報,2022,30(12):52-63.

[43] MA D, HENDERSON J. The impermanence of permanent magnets:

a case study on industry, Chinese production, and supply

constraints[R/OL]. (2021-11-16) [2024-01-04]. https://macropolo2.

wpenginepowered. com/wp-content/uploads/2021/11/magnet_

final. pdf.

[44] DOE releases first?ever comprehensive strategy to secure America's

clean energy supply chain[R/OL]. (2022-02-24) [2024-01-

04]. https://www. energy. gov/articles/doe?releases?first?ever?comprehensive?strategy?secure?americas?clean?energy?supply?chain.

[45] The White House. Building resilient supply chains, revitalizing

American manufacturing, and fostering broad?based growth:100-

day reviews under executive order 14017[EB/OL].(2021-06-04)

[2024-01-04]. https://www.whitehouse.gov/wp?content/uploads/

2021/06/100?day?supply?chain?review?report.pdf.

[46] OKINAGA S. Hitachi Metals developing EV motors with less China

rare earths[N/OL]. Nikkei Asia,(2022-12-08) [2024-01-

04]. https://asia. nikkei. com/Business/Materials/Hitachi?Metalsdeveloping?EV?motors?with?less?China?rare?earths.

[47] EDMONDSON J, WYATT D, GEAR L. Electric motors for electric

vehicles 2022-2032[R/OL]. [2024-01-04]. https://www.idtechex.

com/en/research?report/electric?motors?for?electric?vehicles?2022?

2032/842.

[48] 岳圣淞. 第五次國際產業轉移中的中國與東南亞:比較優勢與

政策選擇[J]. 東南亞研究,2021(4):124-149.

[49] Japan Ministry of Economy, Trade and Industry. 13th conference

on critical materials and minerals held[EB/OL]. (2022-06-23)

[2024-01-04]. https://www.meti.go.jp/english/press/2022/0623_

003.html.

[50] Japan's global rare earths quest holds lessons for the US and Europe

[N/OL]. Quartz,(2021-04-23) [2024-01-04]. https://qz. com/

1998773/japans?rare?earths?strategy?has?lessons?for?us?europe.

[51] IEA. Minerals security partnership [EB/OL]. (2022-10-27)

[2024-01-04]. https://www.iea.org/policies/16066?minerals?security?partnership.

[52] KREIN J. The other realignment[J/OL]. American affairs, 2022,6

(3). [2024-01-04]. https://americanaffairsjournal. org/2022/08/

the-other-realignment/.

[53] Mississippi State Treasurer. McRae: The Inflation Reduction Act

will not reduce inflation[EB/OL]. (2022-08-19) [2024-01-04].

https://treasury.ms.gov/2022/08/19/mcrae?the?inflation?reductionact?will?not?reduce?inflation/.

[54] Department of Energy. Critical minerals and materials: U. S. Department

of Energy's strategy to support domestic critical mineral

and material supply chains (FY 2021-FY2031) [R/OL]. (2021-

01-19) [2024-02-24]. https://www. energy. gov/sites/prod/files/

2021/01/f82/DOE% 20Critical% 20Minerals% 20and% 20Materials%

20Strategy_0. pdf.

[55] RASHID F. H. Malaysia set to be rare earth elements powerhouse[N/

OL]. Malaysian reserve,(2022-08-05)[2024-01-04]. https://themalaysianreserve.

com/2022/08/05/malaysia?set?to?be?rare?earth?elements?powerhouse/.

[56] 美媒: 中韓磁鐵公司進軍越南[EB/OL].中國稀土學會,(2023-

09-28)[2024-01-04]. http://www.cs?re.org.cn/info/a2418.html.

[57] PARTRIDGE J. US bans‘ advanced tech firms from building facilities

in China for a decade[N/OL]. The Guardian, (2022-09-07)

[2024-01-04]. https://www. theguardian. com/business/2022/sep/

07/us?bans?advanced?tech?firms?from?building?facilities?in?china?for

?a?decade.

[58] European Commission. Trade[EB/OL]. [2024-01-04]. https://

policy.trade.ec.europa.eu/eu?trade?relationships?country?and?region/

countries?and?regions/united?states_en.

[59] 張宇燕,徐秀軍. 確保相互依存與新型中美關系的構建[J]. 國

際問題研究,2021(1):41-54.

[60] 金仁淑,趙敏. 中美貿易摩擦對中日產業鏈重構的影響研究

[J]. 國際貿易,2022(9):60-70.

[61] 方曉霞,楊丹輝. 中日在稀有金屬領域的戰略博弈:兼評中國

稀土產業政策效果[J]. 日本問題研究,2016,30(5):1-7.

[62] 劉春燕. 日本商社全球資源投資戰略獲益良多[N]. 經濟參考

報,2008-05-07(003).

[63] 陳喜峰,陳秀法,陳玉明. 日本全球非能源礦產資源勘查開發

投資與項目布局分析[J]. 中國礦業,2020,29(8):8-13,18.

[64] FUNK J. Warren Buffett's firm ups stakes in Japanese trading houses

[N/OL]. AP news,(2023-06-20)[2024-01-04]. https://apnews.

com/article/japan?warren?buffett?berkshire?hathaway?investment?nikkei?5991abe6d19f0a05cec7951e8c343a4d.

[65] WADA T. Blackstone to roll out private credit fund in Japan with

Daiwa[N]. Nikkei Asia, 2023-03-17.

[66] LINCOLN. Lincoln International expands its team in Tokyo [EB/

OL]. [2024-01-04]. https://www.lincolninternational.com/news/

japan?expansion/.

[67] 尹小平,郭懿縈,李天琦. 美國貿易制裁下日本半導體產業的

由盛轉衰及其啟示[J]. 現代日本經濟,2023,249(3):35-49.

[68] MURAKAMI S, KAUSHIK K. Japan plans $75 bln investment

across Indo-Pacific to counter China[N/OL]. Reuters,(2023-03-

20)[2024-01-04]. https://www.reuters.com/world/asia?pacific/japan?announces?75?bln?new?plan?counter?china?indo?pacific?2023?

03?20/.

[69] 美日同意建立貿易和工業伙伴關系,將推動5G、半導體等行業

創新[EB/OL].( 2021-05-14)[ 2024-01-04]. https://wap. peopleapp.

com/article/7148525/6996160.

[70] WALTERS R. Prime Minister Kishida's G7 roadshow ends in

Washington[N/OL]. Hill,(2023-01-23) [2024-01-04]. https://

thehill.com/opinion/white?house/3809683?prime?minister?kishidasg7?roadshow?ends?in?washington/.

[71] SMITH S A. The Quad in the Indo?Pacific: what to know[EB/OL].

(2021-05-27)[2024-01-04]. https://www.cfr.org/in?brief/quadindo?pacific?what?know.

[72] Trade Market Intelligence US. Japan transition to electric vehicles

[R/OL]. (2021-07-07) [2024-01-04]. https://www. trade. gov/

market?intelligence/japan?transition?electric?vehicles.

[73] DOOLEY B, UENO H. Why Japan is holding back as the world

rushes toward electric cars[N/OL]. New York Times,(2021-03-

09) [2024-01-04]. https://www. nytimes. com/2021/03/09/business/

electric?cars?japan.html.

[74] Japan government sounds alarm over U.S. EV tax credits[N/OL].

Reuters,(2022-11-04) [2024-01-24]. https://asia.nikkei.com/

Business/Automobiles/Japan?government?sounds?alarm?over?U.S.?

EV?tax?credits.

[75] SUGA M. US?made rare earths to skip China in supply deal with Japan

[N/OL]. Bloomberg,(2023-02-21)[2024-01-24]. https://www.

bloomberg.com/news/articles/2023-02-22/us?made?rare?earths?to?skip

?china?in?supply?deal?with?japan.

[76] 李偉華. DVD 專利費“火燒”中國廠商“中國制造”[EB/OL].

(2010-05-19)[2024-01-04]. http://www. nipso. cn/onews. asp?

id=516.

[77] Ketian v Hitachi: China's first compulsory licence [EB/OL].

(2021-11-25)[2024-01-04]. https://www. bristows. com/news/

ketian?v?hitachi?chinas?first?compulsory?licence/.

[78] 中科三環擬與日企合資設立釹磁鐵公司[EB/OL]. (2015-06-

19)[2024-01-04]. https://stock. cnstock. com/stock/smk_gszbs/

201506/3467592.htm.

[79] 薛芳,苑浩暢,李冬雪. 中國稀土永磁材料出口遭遇日本專利

壁壘的原因及對策[J]. 對外經貿實務,2021(3):43-46.

[80] Chinese firms to sue Hitachi Metals[N/OL]. Japan Times,(2013-

08-13)[2024-01-04].https://www.japantimes.co.jp/news/2013/08/

13/national/crime?legal/chinese?firms?to?sue?hitachi?metals/.

(責任編輯:蔣金星)