光谷明星企業:攀“高”向“新”,我們一直在努力

林楠 王文華 肖劍霜

黨的十八大以來,習近平總書記五次考察湖北、三次親臨光谷,發出科技自立自強動員令。尤其是2022年6月28日考察光谷時,習近平總書記強調,要深入實施創新驅動發展戰略,把科技的命脈牢牢掌握在自己手中,在科技自立自強上取得更大進展。言猶在耳,光谷企業交出了怎樣的科技自立自強“答卷”?

6月27日,在加快推動“三個優勢轉化”重塑新時代武漢之“重”系列報告會啟動儀式暨武漢新城·世界光谷專場上,中國信科集團黨委書記、董事長魯國慶,長飛光纖執行董事兼總裁莊丹,華工科技黨委書記、董事長馬新強,高德紅外董事長黃立,達夢數據創始人、董事長馮裕才,禾元生物董事長、總經理楊代常等光谷企業家紛紛發言:奮力推進科技自立自強,我們一直在努力。

中國信科集團搶占全球信息通信產業戰略制高點

中國信科集團黨委書記、董事長魯國慶回憶,2018年習近平總書記考察中國信科集團時指出,“具有自主知識產權的核心技術,是企業的‘命門所在。企業必須在核心技術上不斷實現突破,掌握更多具有自主知識產權的關鍵技術,掌控產業發展主導權。”

魯國慶介紹,多年來,沿著習近平總書記考察光谷時囑托的方向目標,中國信科集團與光谷企業一道,聚焦科技自立自強和開放式創新接續奮斗。2019年,中國信科集團基于自研的19芯光纖實現1.06Pb/s光傳輸,系國內首次完成P比特級光傳輸系統實驗。

近五年來,中國信科集團先后六次刷新光傳輸世界紀錄。近期初步完成凈速率超5Pbit/s單模24芯光纖傳輸系統性能驗證,系統凈傳輸容量達到5.26Pbit/s,相當于每秒傳輸642個1TB硬盤數據,再次創造單模多芯光纖傳輸容量世界紀錄。

展望未來,魯國慶表示,中國信科集團將繼續扎根光谷創新熱土,對接武漢加快“三個優勢轉化”要求,繼續把科技創新作為“頭號任務”,加快推進信息通信行業關鍵核心技術突破,搶占新時期全球信息通信產業戰略制高點,為中國式現代化湖北實踐作出信科貢獻。

長飛光纖勇闖科技創新的“無人區”

長飛光纖執行董事兼總裁莊丹,講述了長飛光纖同樣在信息通信領域的創新故事。莊丹記得,2013年習近平總書記考察長飛光纖生產線時,公司的光纖預制棒單根可以拉7000公里光纖。2018年習近平總書記再次考察長飛光纖時,公司的預制棒單棒能夠拉至8000公里光纖,保持全球最高水平。如今,長飛光纖的單根光纖預制棒已可拉10000多公里光纖,能夠滿足全球80億人同時通話。長飛光纖的光纖預制棒、光纖和光纜,已連續8年市場份額全球第一。

莊丹認為,技術創新永無止境。因此,長飛光纖近年積極布局以空芯光纖、多芯光纖為代表的下一代新型光纖,目前技術也處于全球領先水平。其中,空芯光纖是使用空氣纖芯替代玻璃纖芯,傳輸具備超大容量、超低損耗、超低時延特點。今年6月,長飛光纖助力運營商建立了全球首個800G空芯光纖傳輸技術試驗網,全球首個單波1.2T、單向超100T空芯光纜傳輸系統現網示范,為空芯光纖從技術原型走向產業化奠定基礎。

在莊丹看來,無論是爭第一還是守第一,關鍵是要把核心技術牢牢掌握在自己手中。長飛光纖一直在主動謀未來,勇闖科技創新的“無人區”,未來將繼續擔負起引領光纖光纜行業發展方向的重任。

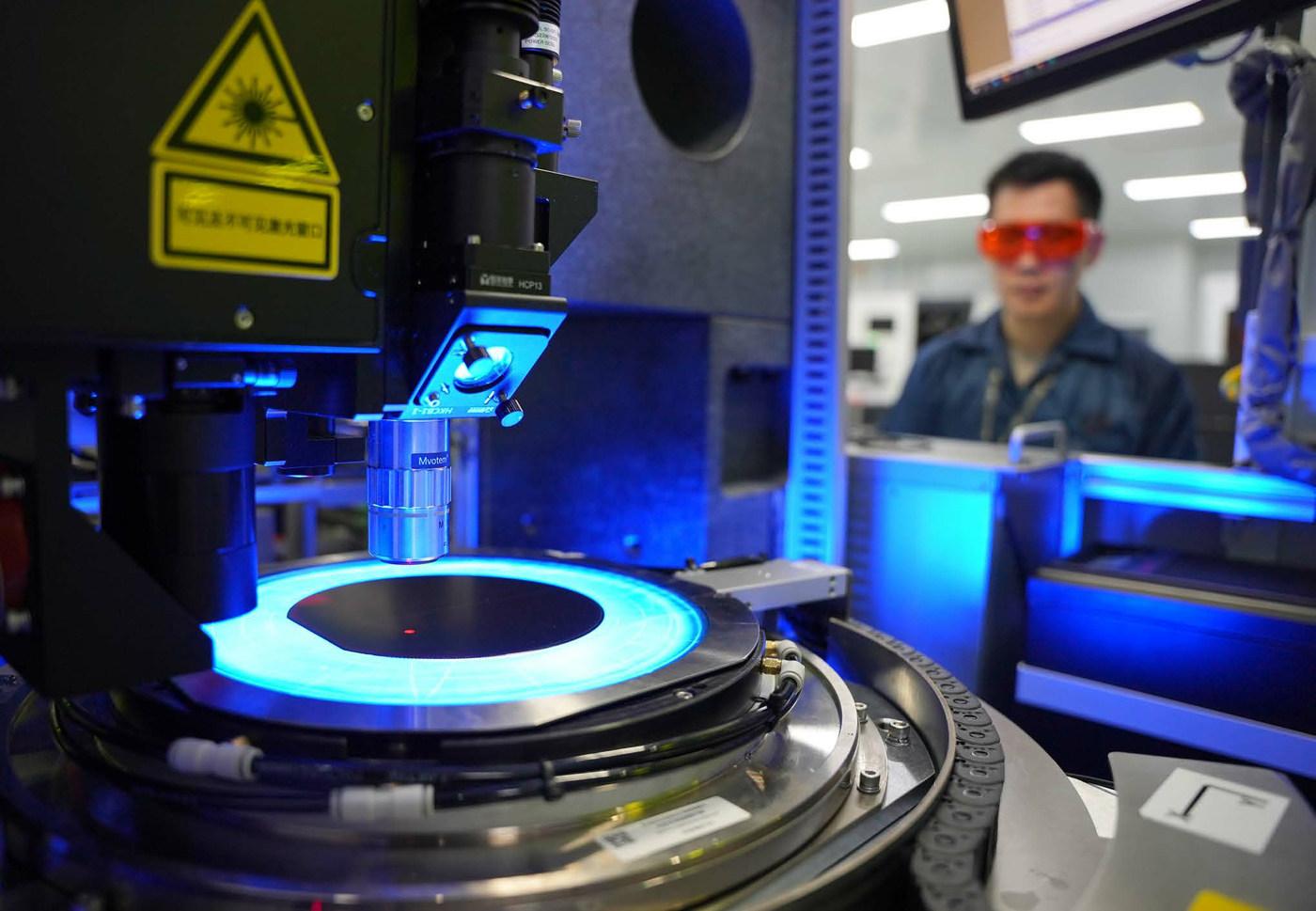

華工科技一顆螺絲釘的激勵之路

華工科技也是習近平總書記多次考察過的企業。華工科技黨委書記、董事長馬新強現場拿出一顆螺絲釘,講述了公司自立自強的故事。

“當年,我們不光要買核心技術,甚至連紫外激光器加固用的螺絲釘,都要從國外進口,3美元一顆。”馬新強說,“正是這顆螺絲釘提醒著我,我們國家要構建完整、現代化的工業體系,需要每一家企業摒除依賴,走自強奮斗的道路。”

馬新強表示,華工科技已從十幾年前通過“全球買”集成創新,發展到了現在自主創新、協同創新實現“全球賣”。公司在國內率先突破一批核心技術,包括行業首推航空發動機三維五軸激光加工特種智能裝備,有效提升了我國航空發動機關鍵零部件加工水平;聯合華中數控推出擁有自主知識產權的“五軸數控系統”,實現了三維五軸激光切割機核心部件全國產化;開發出六套半導體晶圓加工裝備,突破了高精度運動控制、高靈敏度視覺系統、超短脈沖激光器等關鍵“卡脖子”核心技術;自主研制的IC載板激光刻蝕裝備,最快1秒左右可以檢測近萬顆芯片缺陷并激光刻蝕,達到國際領先水平等。

馬新強認為,對所有科技企業來說,身處科技創新巨變的時代,應著眼高水平科技自立自強,奮力為科技強國持續貢獻戰略力量,“這不是選答題,而是必答題”。

高德紅外掌握產業發展主導權

“2013年7月21日下午,習近平總書記來到‘中國光谷展廳考察,在高德紅外展臺,總書記駐足十分鐘聽取匯報,問了我很多某型號科技裝備技術方面的問題。”回憶起與習近平總書記交流的場景,高德紅外董事長黃立至今仍難掩激動。

在習近平總書記的鼓勵下,三年后,高德紅外自主研發的制冷型和非制冷型紅外芯片相繼實現批量生產。目前,公司已建成3條紅外芯片批量生產線,每一條技術路線都達到了國際先進水平,實現了完全自主可控,年產芯片數百萬片,已廣泛應用于多個重要領域。

隨著自主研發的高性能國產紅外芯片實現批產,公司掌握了產業發展主導權,不斷開拓廣闊的民用市場,賦能安防監控、工業監測、智能家居、自動駕駛、消費電子等多個領域。

黃立舉例介紹,高德紅外自主研制的車載熱成像產品,可以有效解決雨天、黑夜、霧霾、強光眩光等特殊場景下的視覺感知不足,彌補其他傳感器短板,增強全時感知能力,為自動駕駛提供更加高效和安全的解決方案。目前,該產品已在東風、廣汽、吉利等多家車企量產應用。

達夢數據國產數據庫“追夢人”

達夢數據創始人、董事長馮裕才,40年堅持自主研發基礎軟件,一生只做國產數據庫“追夢人”。年屆八旬的馮裕才,講話鏗鏘有力,現場談起走上國產數據庫道路的歷程時,言語中透露著堅定。

1988年,馮裕才孤軍奮戰,研發出我國第一個數據庫原型CRD。1992年,馮裕才牽頭成立了國內第一個數據庫研究所——達夢數據庫與多媒體技術研究所。2000年,達夢數據庫改制,成立達夢數據公司,“20多年來公司經歷多次生死危機,也伴有各種誘惑,但達夢始終堅持自主研發的技術路線”。

目前,達夢數據擁有授權專利200多項,獲軟件著作權300多項,核心源碼自主率100%,為客戶提供覆蓋數據生命周期的全棧產品及解決方案,服務于國家重大工程、金融、通信、電力等關鍵行業,連續多年國產數據庫市場占有率第一。

禾元生物“稻米造血”夢想照進現實

人血清白蛋白俗稱“黃金救命藥”,在臨床上大量用于治療失血、肝硬化等病癥。目前,國內人血清白蛋白年需求量約1500-1800噸,均來自血漿提取。而我國受制于原料供應,長期依賴進口。

禾元生物董事長、總經理楊代常現場回憶起自己的創業故事。2005年,楊代常放棄在美國的生活回到國內,全力研究用水稻種子作為生物反應器來生產重組人血清白蛋白技術,也就是使用稻米在生長過程中自動合成人血清白蛋白,經過多道工序提取純化出來,也被形象地稱為“稻米造血”。

2006年,楊代常團隊成功從稻米中提取高純度人血清白蛋白,技術上實現了“從0到1”的突破,填補了國際上此項技術規模化生產的空白。同年,楊代常成立禾元生物,瞄準白蛋白產品。

對于嚴重肝硬化病人,一周要用4-5瓶人血清白蛋白,傳統白蛋白每瓶價格在400-500元。“隨著我們的技術產業化并逐步擴大生產規模后,成本將有效降低。”楊代常自信地說。

目前,禾元生物研發的重組人血清白蛋白注射液,已完成臨床Ⅲ期試驗,有望在明年獲批上市。楊代常表示,生物醫藥產業發展關系到國家戰略安全和人民健康福祉,被視為國家科技先鋒力量的體現,是我國新質生產力的重要組成部分。中國生物醫藥產業正經歷一場從中國制造到中國創造、從仿制到創新的涅槃之路,“稻米造血”的故事就是最好的詮釋。