高淀粉釀造高粱新品種晉粱112號的選育

劉勇 楊偉 郝艷芳 武擘 白鴻雁 王堅強 張曉娟

摘要:晉粱112號是山西農業大學高粱研究所以河北承德市農林科學院(原河北承德地區農科所)引進的不育系承16A為母本,以通過組培育種技術選育的優良恢復系R111為父本,在山西農業大學高粱研究所東白試驗基地選育而成,2023年通過農業農村部非主要農作物品種登記,登記編號為 GPD 高粱(2023)140102。2021-2022年晉粱112號2年適應性試驗平均產量達9583.6kg/hm2,比對照晉雜34號平均增產11.7%;生育期128.8d,幼苗綠色,芽鞘綠色,株高169.7cm,穗長30.9cm,穗紡錘形,中緊穗型,紅殼褐粒,穗粒重85.5g,千粒重27.8g。該品種具有淀粉含量高、抗旱、抗絲黑穗病、豐產性好等優點,適宜在無霜期130d以上中晚熟地區(山西太原、晉中、長治,山東及新疆昌吉等)種植。

關鍵詞:高粱;雜交種;晉粱112號;組培;抗旱;高淀粉;選育

Breeding of a New Brewing Sorghum Variety

Jinliang No. 112 with High Starch

LIU Yong,YANG Wei,HAO Yanfang,WU Bo,BAI Hongyan,

WANG Jianqiang,ZHANG Xiaojuan

(Sorghum Research Institute,Shanxi Agricultural University/Shanxi Key Laboratory of

Sorghum Genetics and Germplasm Innovation,Jinzhong 030600,Shanxi)

高粱是極為關鍵的糧食、飼料和能源作物,主要集中生長在華北、東北和西南3個核心產區,并在這些地區成為重要的經濟支柱。高粱具備出色的耐旱、耐鹽堿特性以及廣泛的適應能力[1-3]。近些年來高粱的種植面積和產量均呈現出顯著的增長勢頭,新型選育的品種正在逐步替代傳統品種。高粱用途廣泛,包括釀酒、食用、飼料、能源和制作掃帚等,在山西省主要用于釀酒、飼料和食用,是重要的雜糧作物之一。伴隨著以高粱為原料的釀酒產業的蓬勃發展以及高粱食用和飼用價值的不斷挖掘,高粱的市場需求預計將持續擴大,當前高粱價格的上漲也進一步激發了農民種植高粱的積極性[4-7]。為了滿足山西省釀造企業和農民對優質、高產高粱品種的迫切需求,山西農業大學高粱研究所以不育系承16A為母本、恢復系R111為父本成功培育出高粱新品種晉粱112號,其產量高、淀粉含量高,十分適合釀酒,該品種的選育為高粱種植區的品種更新提供了有力支持。

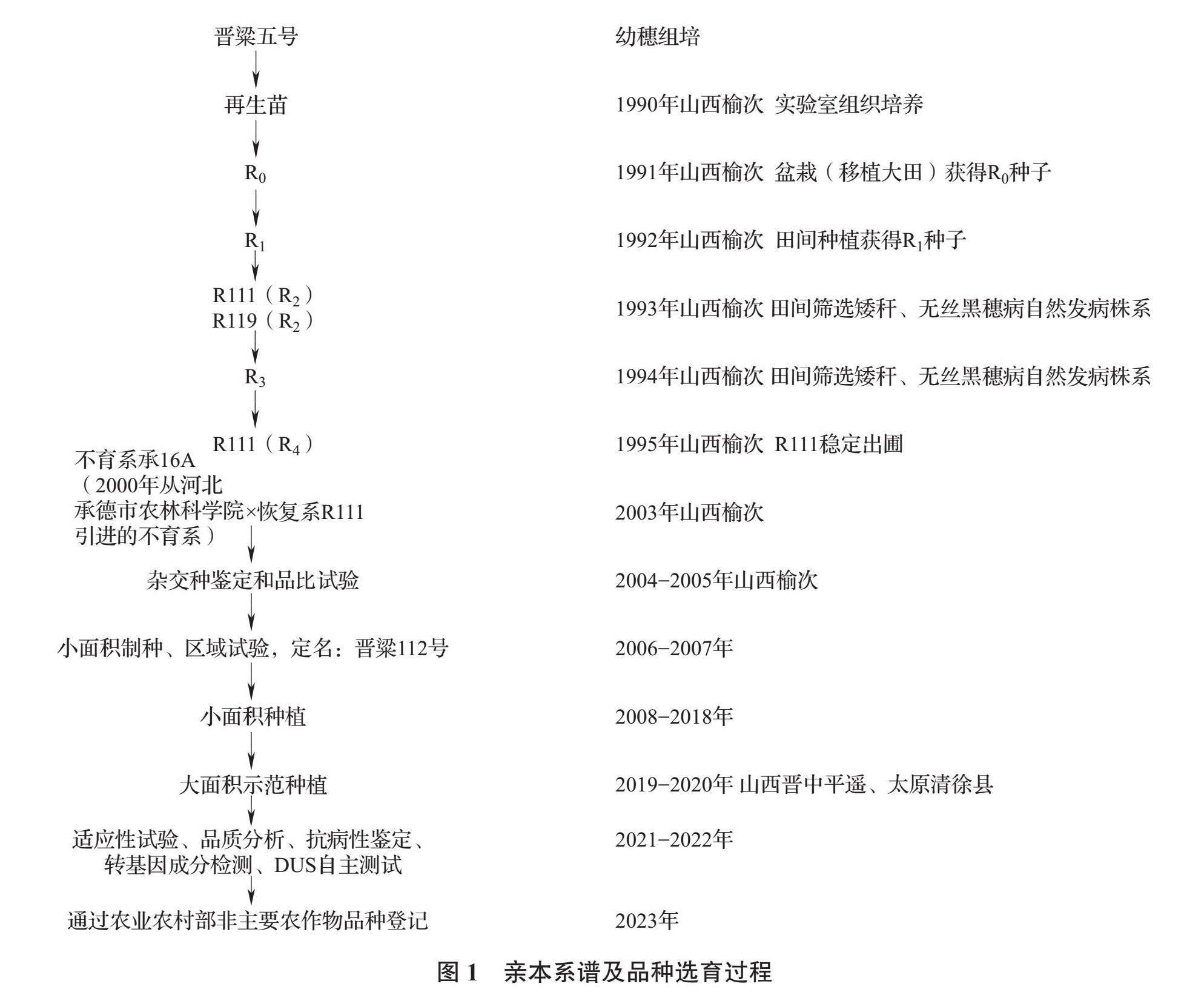

1 親本來源及選育過程

1.1 母本 承16A是河北省承德市農業科學院引進的不育系。其幼苗葉鞘和葉色深綠,呈現出明顯的蠟質脈絡。柱頭和花藥均為乳黃色,花藥干癟且體積較小,不含有花粉。株高147.1cm,穗長38.3cm,穗型紡錘形,穗部緊密。籽粒紅色,外殼紅色,單粒重量32.2g,具有較強的抗逆性。

1.2 父本 恢復系R111是山西農業大學高粱研究所通過組培育種技術培育而成。1990年從晉粱五號的幼穗中提取外植體進行愈傷組織誘導、細胞培養以及植株再生,當年得到了第1代組培苗(R0)。將其在室內盆栽后,于1991年移至田間,成熟時單獨收集每個植株的種子。1992年將其按穗行種植,形成了多個R1系植株,從中選擇表現良好的多個個體。1993年進一步繁育,產生了多個R2體細胞系,其中R111和R119這2個株系在苗期表現出與晉粱五號顯著不同的特征,包括深綠色的莖稈、較低的植株高度、緊密的穗型以及對絲黑穗病的抗性。至1995年R111穩定并進行推廣,基于R111已審定、登記了多個高粱新品種。R111頂土能力強,易于成活,生育期128d,株高150cm,株型緊湊,苗期生長迅速、葉色濃綠,生育期間葉色深綠,莖基部粗壯,通常比對照晉粱五號粗0.2~0.4cm,具有抗倒伏能力。

1.3 選育過程 2003年將不育系承16A和恢復系R111雜交,成功選育出晉粱112號;2004-2005年在山西農業大學高粱研究所內部完成了雜交種鑒定和品比試驗;2006年開始進行小規模繁種工作;2007年以HT-1為臨時名稱,在山西省的中晚熟區進行高粱區域試驗。2008-2018年晉粱112號一直保持著小面積種植;2019年開始在晉中平遙縣和太原清徐縣進行大面積示范種植;2021-2022年進行適應性試驗,并在山西農業大學高粱研究所東白試驗基地對其特異性、一致性和穩定性進行測試;2023年通過農業農村部非主要農作物品種登記,登記編號為GPD高粱(2023)140102。親本系譜圖及品種選育過程見圖1。

2 品種特征特性

2.1 農藝性狀 晉粱112號的生育期為128.8d,幼苗綠色,芽鞘綠色,株高169.7cm,穗長30.9cm,穗紡錘形,穗型中等緊密,紅殼褐粒,穗粒重85.5g,千粒重27.8g。

2.2 品質 晉粱112號的籽粒總淀粉含量77.86%,粗蛋白含量8.00%,粗脂肪含量3.11%,賴氨酸含量0.20%,單寧含量1.16%。這些指標都表明晉粱112號具有優良的食用和加工品質。

2.3 抗性 2021-2022年山西農業大學高粱研究所在東白試驗基地對晉粱112號進行了2次連續的絲黑穗病3號生理小種接種試驗,結果顯示該品種的平均發病率為3.4%,被歸類為高抗性水平,表明其對高粱絲黑穗病具有較強的抵抗力。同時,在葉部病害抗性方面,晉粱112號也表現出了1級抗性,這意味著它幾乎不受葉部病害的影響,健康狀況良好。

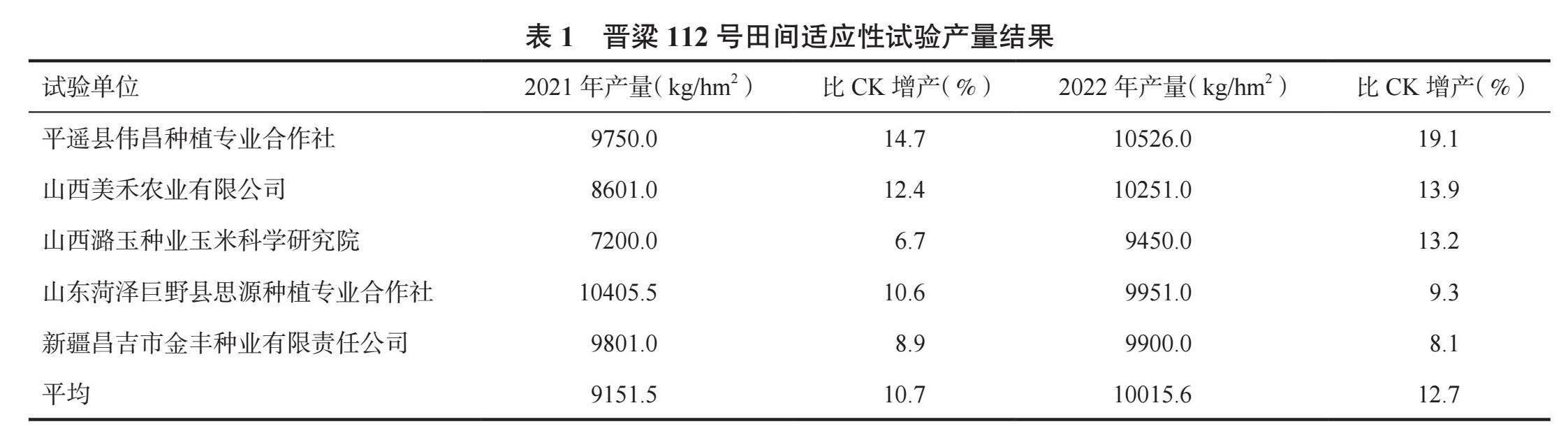

3 產量表現

2021-2022年連續2年在平遙縣偉昌種植專業合作社、山西美禾農業有限公司、山西潞玉種業玉米科學研究院、山東菏澤巨野縣思源種植專業合作社以及新疆昌吉市金豐種業有限責任公司等多個地點進行田間適應性試驗,結果顯示,晉粱112號每hm2平均產量為9583.6kg,比對照品種晉雜34號增產11.7%(表1),充分證明了晉粱112號具有顯著的應用價值和推廣潛力。

4 栽培技術要點

4.1 適宜種植區域 晉粱112號適宜在無霜期超過130d的中晚熟地區種植,包括山西太原、晉中、長治以及山東和新疆昌吉等地。

4.2 選地與整地 種植高粱時應避免連作,最好選擇大豆或玉米等作物為前茬作物的地塊,同時還需要留意前茬作物是否使用了除草劑,以防止可能的藥物殘留對高粱造成傷害。在耕作過程中,耕地深度通常控制在20~30cm之間,同時進行深翻處理。每667m2施用農家肥3000kg、氮肥30kg、磷肥50kg作為基肥。

4.3 播種 播種通常在4月末到5月初進行,以土壤表層5~10cm處的溫度保持在10℃以上時播種為宜。可以選擇機械播種或人工播種的方式,采取寬窄行的種植模式,大壟的行間距為65~70cm,小壟的行間距約為35cm。機播時每667m2播種量為0.3~0.5kg,人工播種播量為1.0~1.5kg,播種深度約3cm,播種后要及時鎮壓土壤;保苗數以7000~8500株為宜,一般在植株長出4~5片葉子時進行定植。

4.4 田間管理 在高粱播種完成至發芽期間,建議每667m2施用38%莠去津懸浮劑320~380g或 50%異丙甲草胺與莠去津的混合懸浮劑150~200g兌水32L噴灑,以達到封閉式除草的效果。在高粱幼苗期應結合間苗作業進行中耕除草,尤其要確保清除苗旁的雜草。高粱在孕穗至灌漿階段對水分的需求最大,若有灌溉條件,應及時進行灌溉。高粱生長的中后期應注重病蟲害的防治,例如玉米螟和高粱蚜等,一旦發現病蟲害跡象,立即采用噴霧或熏蒸的方式進行防治[6]。

4.5 收獲 高粱的收獲時間取決于品種特性和生長環境,一般在9月中旬或10月初左右。可采用機械收獲或人工收獲,收獲時要注意避免損傷植株和果實。高粱收獲后需要進行干燥儲存,以保持其品質和口感。需要注意的是,不同地區和不同品種的高粱種植和收獲方法可能會有所不同,建議根據當地的實際情況進行調整。

5 制種技術要點

在進行親本繁殖時,不育系承16A與保持系承16B的行數配比應控制在4∶1。晉粱112號母本不育系承16A的開花期比父本恢復系R111提前約6d,因此在實際生產中可以實現父母本的同時播種。在種植比例上,父母本種植比可以采用1∶4或2∶8的方式,母本種植密度為1.0萬~1.2萬株/667m2,父本種植密度為8000株/667m2。此外,在制種過程中還需特別注意選擇適宜的地塊,以確保土壤水分充足。

6 總結

晉粱112號的選育應用現代生物技術,通過對不育系和恢復系的精心選擇和雜交,再經過嚴格的鑒定和品比試驗,最終培育出了這個具有優良性狀的高粱新品種。該品種不僅產量高、抗逆性強、品質優良,而且適應性廣,易栽培,其選育對于提高我國高粱產業的競爭力和農民的收入水平都具有重要意義。未來將進一步加強對晉粱112號的推廣和應用工作,提高農民種植該品種的經濟效益。

參考文獻

[1]劉晨陽,張蕙杰,辛翔飛.中國高粱產業發展特征及趨勢分析.中國農業科技導報,2020,22(10):1-9

[2]陳培育,牛銀亭,鞠樂,陰志剛,周曉靜,申堅定,強學杰.高粱新品種宛粱 9 號的選育及配套栽培技術.大麥與谷類科學,2023,40(3):68- 70

[3]董萍,平俊愛,王玉斌,呂鑫,牛皓,楚建強,王瑞.機械化釀造高粱新品種晉雜 108 的選育及栽培技術.陜西農業科學,2021,67(7):85-87

[4]楊微,侯佳明,李繼洪,高士杰,蘇穎.早熟矮稈釀酒高粱雜交種吉雜 149 選育報告.東北農業科學,2018,43(4):5-6

[5]牛皓,平俊愛,張福耀,杜志宏,李慧明,呂鑫.適宜機械化種植的高粱品種晉雜 39 號的選育.中國種業,2017(5):63-64

[6]王花云,張福耀,平俊愛,詹鵬杰,王瑞,楊慧勇,于紀珍,趙文博.釀造用高粱晉雜 107 的選育及栽培技術.山西農業科學,2017,45(1):10-12

[7]平俊愛,張福耀,王玉斌,牛皓,詹鵬杰,楚建強,呂鑫,李慧明.早熟釀造高粱晉早 5564的選育及配套栽培技術.中國種業,2020(7):65-66(收稿日期:2024-03-06)