高產廣適小麥品種鄭麥136的選育及高產栽培技術

楊攀 徐福新 周正富 雷振生 吳政卿 李生堂 程廣永 李文旭 秦毛毛

摘要:鄭麥136(矮抗58/濟麥22)是河南省農業科學院豐優育種團隊采用系譜法定向選擇鑒定選育而成,先后于2018年、2019年和2020年分別通過河南省(豫審麥20180008)、國家黃淮南片(國審麥20190026)和湖北省(鄂審麥20200011)審定。自審定以來已經在黃淮冬麥區南片區域以及湖北省北部小麥產區大面積種植。對鄭麥136的選育過程、品種特征和高產栽培技術進行介紹,為其大面積推廣提供技術參考。

關鍵詞:高產;廣適;小麥;鄭麥136;選育

Breeding and High-Yield Cultivation Techniques of a Wheat Variety Zhengmai 136 with High-Yield and Wide-Adaptability

YANG Pan1,XU Fuxin1,ZHOU Zhengfu1,LEI Zhensheng1,WU Zhengqing1,

LI Shengtang2,CHENG Guangyong3,LI Wenxu1,QIN Maomao1

(1Henan Institute of Crop Molecular Breeding,Zhengzhou 450002;2Yanjin County Agricultural Industry Development Service Center,Yanjin 453200,Henan;3Yanjin County Di Yi Wheat Seed Industry Co.,Ltd.,Yanjin 453200,Henan)

小麥是我國主要糧食作物之一,在我國國民經濟與農業生產中起著舉足輕重的作用。黃淮冬麥區是我國最大的小麥產區,常年播種面積約866.7萬hm2,面積和總產量分別占全國的38%和42%,但該地區處于南、北方麥區的過渡地段,受大陸季風氣候影響,冬季凍害、倒春寒、赤霉病、穗發芽等自然災害發生頻繁,造成該區小麥產量不穩定[1]。為了保障糧食安全,培育出豐產性好、抗逆性強、適應性廣的小麥新品種意義重大[2-3]。

河南省農業科學院豐優育種團隊針對黃淮麥區生態條件和生產現狀,以高產、抗病、抗倒、穩產、廣適為育種目標,將黃淮南片主推品種矮抗58和黃淮北片主推品種濟麥22組配,采用系譜法經過7年選育成高產、穩產、抗病、廣適小麥品種鄭麥136。該品種于2018年通過河南省審定(豫審麥20180008),2019年通過國家黃淮南片審定(國審麥20190026),2020年通過湖北省鄂北組審定(鄂審麥20200011),2021年通過河南省南部組引種備案,引種備案號為(豫)引種(2021)麥010號。在近幾年的示范推廣中,鄭麥136綜合表現優,深受農戶和經銷商的喜愛,在黃淮南片冬麥區具有廣闊的推廣應用前景。

1 親本來源及選育過程

1.1 親本來源 母本矮抗58由河南科技學院小麥育種中心選育,株高70cm,抗倒伏能力強、產量高、廣適性好;高抗白粉病和條銹病,中抗紋枯病。父本濟麥22是山東省農業科學院作物研究所選育的優質小麥品種,超高產且適應性廣;中抗條銹病和白粉病,高感葉銹病、赤霉病和紋枯病。

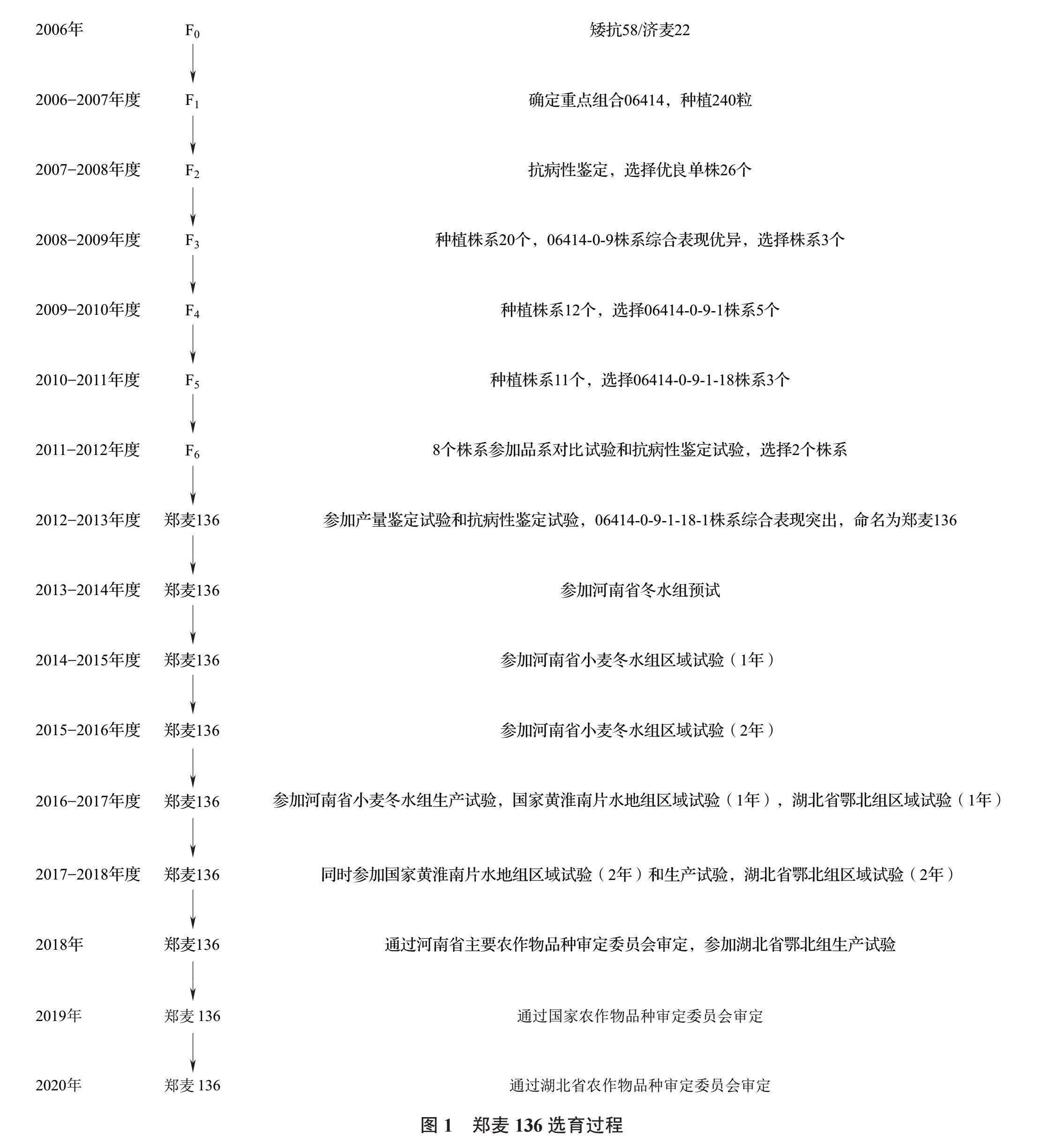

1.2 選育過程 2006年以矮抗58為母本、濟麥22為父本組配雜交組合5穗,收獲雜交種子78粒。2006-2007年度F1經抗病性鑒定和田間觀察,組合06414表現株型較好、抗病性好、穗數較多,中熟,熟相好,確定為重點組合(圖1)。2007-2008年度秋播F2種植240粒,再進行抗病性鑒定和田間觀察,選擇優良單株26個;2008-2009年度秋播 F3種植株系20個,田間選出株系12個,其中06414-0-9株系綜合表現優異,從中優選株系3個;2009-2010年度秋播F4種植株系12個,經考種選擇株系11個,其中從06414-0-9-1選株系5個;2010-2011年度秋播F5種植11株,選擇06414-0-9-1-18株系3個;2011-2012年秋播F6種植株系8個,參加品系對比試驗和抗病性鑒定試驗,選擇06414-0-9-1-18-1株系2個;2012-2013年度秋播并參加團隊產量鑒定試驗和抗病性鑒定試驗,06414-0-9-1-18-1株系綜合表現優異,命名為鄭麥136。2013-2014年度參加河南省冬水組預試表現突出;2014-2016年度參加河南省小麥冬水組區域試驗;2016-2017年度參加河南省小麥冬水組生產試驗,同時參加國家黃淮南片水地組區域試驗和湖北省鄂北組區域試驗;2017-2018年度同時參加國家黃淮南片水地組區域試驗和生產試驗,以及湖北省鄂北組區域試驗;2018年通過河南省審定,審定編號為豫審麥20180008,并參加湖北省鄂北組生產試驗;2019年通過國家黃淮南片審定,審定編號為國審麥20190026;2020年通過湖北省審定,審定編號為鄂審麥20200011。具體選育過程如圖1所示。

2 鄭麥136品種特征

2.1 農藝性狀 鄭麥136為半冬性品種,全生育期225d,幼苗半匍匐,分蘗力強,冬季抗寒性好。春季起身拔節稍遲,兩極分化快,較耐倒春寒。平均株高76cm,株型松緊適中,莖稈彈性好,抗倒性較好。旗葉上舉,莖、葉蠟質重,穗下節較長,穗層整齊。葉功能期長,熟相好。穗紡錘形,長芒、白殼、白粒,籽粒半角質,飽滿度較好。畝穗數41.0萬穗,穗粒數31.6粒,千粒重45.1g。

2.2 品質性狀 2017年、2018年分別進行品質檢測,鄭麥136籽粒容重844g/L、822g/L,蛋白質含量13.44%、13.51%,濕面筋含量30.7%、34.3%,穩定時間7.2min、1.9min,吸水率57%、62%,最大拉伸阻力299E.U.,拉伸面積47cm2。

2.3 抗病性 河南省小麥冬水組區域試驗抗病性鑒定結果:中抗白粉病,中感條銹病、葉銹病和紋枯病,高感赤霉病。國家黃淮南片水地組區域試驗抗病性鑒定結果:慢條銹病,中感紋枯病,高感赤霉病、白粉病和葉銹病。

2.4 適宜種植區域 鄭麥136適宜種植區域廣,適合黃淮南片冬麥區的河南省全省,陜西省西安、渭南、咸陽、銅川和寶雞市灌區,江蘇和安徽2個省淮河以北地區,以及湖北省北部小麥產區中高水肥地,早、中茬地塊種植。

3 產量性狀

3.1 區域試驗和生產試驗 2014-2016年度參加河南省小麥冬水組區域試驗,2年每667m2平均產量550.3kg,比對照百農207增產7.3%,增產點率85.9%;2016-2017年度參加河南省小麥冬水組生產試驗,平均產量563.7kg,比對照百農207增產6.7%,增產點率100%。2016-2018年度參加黃淮冬麥區南片水地早播組區域試驗,2年每667m2平均產量538.0kg,比對照周麥18增產5.3%,增產點率91.0%;2017-2018年度參加黃淮冬麥區南片水地早播組生產試驗,平均產量492.7kg,比對照周麥18增產5.0%,增產點率100%。

3.2 高產示范 2022年鄭麥136在焦作市修武縣郇封鎮小位村進行高產示范田實打實收,每667m2產量950.10kg,超出2021年全國小麥單產最高紀錄50多kg;2023年在襄陽市程河鎮喬莊村進行高產攻關田實打驗收,產量為728.2kg,刷新了湖北省小麥單產記錄。

4 高產栽培技術要點

4.1 麥播準備

4.1.1 種子包衣,預防病蟲害 播種前1~2d選用嗜硫小紅卵菌活性菌劑200g+27%苯醚·咯·噻蟲懸浮種衣劑(苯醚甲環唑2.2%、咯菌晴2.2%、噻蟲嗪22.6%)50g拌麥種14kg進行種子包衣,以預防土傳病害和地下害蟲。

4.1.2 合理施肥,培育地力 施足底肥,一般每667m2施有機肥 4000kg或雞糞1000kg、復合肥(N、P、K比例以1∶1∶0.8為宜)40~50kg、尿素18kg、磷酸二銨22kg、氯化鉀10kg,也可施用相同量的碳銨、磷肥和鉀肥。

4.1.3 深耕細耙,足墑播種 播種前土壤含水量以70%左右為宜,土壤墑情不足的地塊應造墑播種。耕深27~33cm,耕地后視垡頭坷垃旋耕2遍,旋耕后耙壓2~3遍,以達到無明暗坷垃,土壤上松下實,地面平整。整地后趁墑播種,播深3~5cm。播種確保行直、行勻,下種均勻,播深一致,不重播、不漏播。連續2年以上旋耕的地塊需進行深耕,旋耕過的地塊一定要塌實后再播種或者播種后再鎮壓,這樣可防止漏風跑墑,促進根系生長,培育壯苗。

4.1.4 適期播種,提高播種質量 鄭麥136適播期長,10月上旬到11月初均可播種,最適播期為10月8-20日。中高肥水地塊每667m2播量12~13kg,中低肥水地塊14~15kg;播期推遲,應加大播量,每晚播1d增加播量0.25kg。一般每667m2基本苗達到12萬~18萬為宜;稻田撒播需根據土壤情況適當調整播期、播量,基本苗達到20萬~25萬為宜。

4.2 冬季管理

4.2.1 化學除草 根據雜草類型選擇合適的除草劑。每667m2可使用10%苯磺隆可濕性粉劑10g或20%使它隆乳油50mL加水30~40kg葉面噴霧防治播娘蒿、豬殃殃、薺菜等闊葉類雜草;使用15%炔草酸可濕性粉劑20g或10%精噁唑禾草靈乳油40mL加水30~40kg葉面噴霧防治野燕麥、看麥娘等雜草;使用3%世瑪(甲基二磺隆)30g或3.6%闊世瑪20g加水30~40kg葉面噴霧防治節節麥、雀麥、野燕麥等雜草[4]。除草時期為11月中旬至12月上旬,選擇小麥3~4葉期,雜草2葉1心至3葉期,日均氣溫穩定在5~8℃,無風或風小的晴好天氣進行。

4.2.2 適時澆越冬水 根據苗情、墑情及氣溫適時澆越冬水。生長正常的壯苗麥田在冬前一般不施肥和澆水;播種時遇底墑不足或冬季干旱需澆越冬水,以塌實土壤,保護小麥安全越冬,預防凍害,越冬水選擇在氣溫5℃以上的晴天上午澆灌。

4.3 春季管理

4.3.1 預防莖基腐病、紋枯病 小麥返青起身期,每667m2可用50%咪鮮胺錳鹽10g+43%戊唑醇懸浮劑30g或240g/L噻呋酰胺懸浮劑20mL+30%精甲惡霉靈20g或20%三唑酮60~80g,加水15~30kg均勻噴灑于小麥植株基部預防莖基腐病、紋枯病等土傳病害。

4.3.2 看苗管理,合理用好肥水 根據苗情分類管理。對于三類弱苗麥田要提前管理,提高成穗率和穗粒數,在返青期結合澆水每667m2施尿素12~15kg;一、二類壯苗麥田在拔節期澆水施肥,地力水平較高的麥田追施尿素10kg左右,地力水平一般的麥田追施尿素15kg左右;對于旺長的麥田要適當推遲管理,在拔節中后期結合澆水追施尿素10~15kg。

4.3.3 預防倒春寒 3月底4月初時關注天氣預報,在寒流到來前的3~5d澆水1次可提高土壤和空氣濕度,預防倒春寒發生。若遭受凍害,應及時澆水,追施速效肥,葉面噴施磷酸二氫鉀+尿素+蕓苔素內酯+嗜硫小紅卵菌活性菌劑溶液,以提高抗寒能力,減輕小穗敗育,促進受凍小麥盡快恢復生長。

4.4 中后期管理

4.4.1 赤霉病防控 小麥齊穗期和揚花期穗如遇連續陰雨天氣,每667m2可施用50%多菌靈可濕性粉劑100g或25%氰烯菌酯懸乳劑100mL,加水25kg均勻噴灑防治赤霉病[5],間隔7d后再噴1次,遇雨補噴1次。

4.4.2 病蟲害防治 在小麥抽穗期每667m2施用50%抗蚜威10g,或22%高氯噻蟲嗪50g,或40%氧化樂果100mL,或10%吡蟲啉10g防治病蟲害;揚花后結合“一噴三防”繼續防治。

4.4.3 噴施葉面肥 小麥揚花后5~7d每667m2用磷酸二氫鉀200~250g+尿素50~100g+0.01%蕓苔素內酯10mL,加水25~50kg葉面噴施,以增強葉功能,提高千粒重[6]。

4.5 收獲儲藏 鄭麥136比對照品種周麥18熟期略早,最佳收獲時期是在蠟熟末期。收獲期間要注意收看天氣預報,在晴好天氣抓緊收獲,水分含量高的要及時晾曬,待籽粒含水量低于12.5% 時進行貯藏。

鄭麥136繼承了親本矮抗58和濟麥22的優良特性,已通過河南省、國家黃淮南片、湖北省審定。在生產上表現出高產穩產性好、抗逆廣適性強等特性,深受種植戶和經銷商的喜愛,具有廣闊的推廣應用前景。配套應用高產栽培技術可提高鄭麥136的小麥產量和品質,充分發揮其優勢,有效保障國家糧食安全。

參考文獻

[1]蔣赟,張麗麗,薛平,王秀東.我國小麥產業發展情況及國際經驗借鑒.中國農業科技導報,2021,23(7):1-10

[2]張俊靈,閆金龍,張東旭,孫美榮,常海霞.北部冬麥區旱地小麥品種的演變規律.麥類作物學報,2017,37(8):1017-1024

[3]王矗,殷巖,王昊,李詩慧,趙春華,秦冉,孫晗,吳永振,慕巖君,孔軍杰,許玲,黃小梅,辛慶國,王江春,崔法.小麥品種煙農999高產遺傳基礎解析.植物遺傳資源學報,2023,24(3):732-743

[4]趙凱,黃玲,馮維營,邵敏敏,王福玉,陳貴菊,張玉丹,楊本洲,孫雷明,翟紅梅,王霖.小麥新品種濟儒麥20的選育.中國種業,2024(3):134-136.

[5]徐福新,吳政卿,楊會民,劉加平,李文旭,楊攀,王美芳,何盛蓮,周正富,晁岳恩,雷振生.高產穩產抗赤霉病冬小麥新品種—鄭麥136.麥類作物學報,2019,39(5):封2

[6]齊光榮,楊春玲,關立,張凡,董軍紅,宋志均,張坤朋,郭瑞林.小麥新品種安麥19的選育.中國種業,2024(3):115-118

(收稿日期:2024-04-23)