航天航空元素試題命制特色與啟示

摘 要:我國航天事業的蓬勃發展離不開基礎教育。中學階段的物理課程教學,為我國宇宙探索、航天科技方面創新人才的培養奠定了堅實的工程學科的基礎。本文以英國物理奧林匹克中級物理思維競賽試題為例,分析其中航天航空元素類試題的考查形式與特點,總結此類試題的擬制思路,以期為我國中、高考相關類型的試題多樣化模式提供參考。

關鍵詞:航天航空;中、高考試題;擬制思路

1 引言近年來,我國航天航空事業欣欣向榮。2023年10月31日,神舟十六號載人飛船返回艙成功著陸,航天員景海鵬、朱楊柱、桂海潮身體健康狀況良好,我國空間站應用與發展階段首次載人飛行任務取得圓滿成功。航天事業的蓬勃發展離不開基礎教育,以《義務教育物理課程標準(2022年版)》《普通高中物理課程標準(2017年版2020年修訂)》為代表的課程標準以及教材都著重強調了促進我國航天航空科技事業發展的相關知識在基礎教育階段的重要性。[1,2]

與此同時,歷經百年沿革,英國的教育制度相對完善,教學風氣嚴謹且具有一定的靈活性,英國國際課程近年來已成為我國諸多中學生青睞的主流課程之一。本文通過分析英國物理奧林匹克中級物理思維競賽試題中航天航空類元素的命題特色,以期為我國同類試題的命制思路提供參考和啟示。

2 航天元素的分類英國物理奧林匹克競賽(British Physics Olympiad,簡稱BPhO)是為10~13年級(即14~17歲)的中學生提供的國際級物理競賽,情境素材可讀性高,題型新穎,信息載體豐富,涉及知識點廣泛,與日常生活聯系緊密。

本文通過借鑒《2021中國的航天》白皮書,將航天航空元素分為三類。[3]

2.1 天體及天體系統

天體是存在于宇宙中的各種星體和星際物質,包括行星、恒星、星云、彗星、星團等。天體系統是天體之間相互聯系、相互影響所形成的系統,如太陽系(如圖1所示)、銀河系、星系團等。

2.2 天文現象

天文現象是天體到了某個特定位置(客觀上的位置)或狀態而形成的特殊現象。有天體與天體之間的掩

食現象,如日全食、日偏食及日環食;有由引力作用而形成的極其密集、光也無法逃逸的現象——黑洞(如圖2所示);還有行星沖合、流星閃逝、彗星隱現、新星爆發、隕星墜落等天文現象。

2.3 航天工具

航天工具是指用于進入太空和在太空中執行任務的設備和載具。這些工具包括各種航天器和相關設備(如圖3所示),用于宇宙探索、科學實驗研究、通信工程和衛星部署等任務。

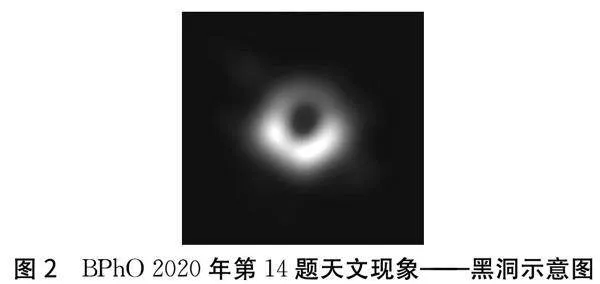

由圖4可知,在 BPhO近幾年的航天元素中,“天體及天體系統”元素是出現頻次最高的,“天文現象”元素出現頻次僅為前者的一半。“天文現象”元素在2019年首次作為 BPhO試題元素出現后,每年都進行考查。分析可知,“天體及天體系統”元素是BPhO近幾年的航天航空類試題中滲透最為充分的元素,“天文現象”元素為2019年新增考查元素。

3 航天航空元素試題特色分析

3.1 “天體及天體系統”元素:航天航空元素融入試題的基石

“天體及天體系統”元素是航天航空類試題考查頻次最高的元素。除地球外,月球、太陽、太陽系、銀河系均包含在該元素試題考查范圍內。航天航空元素類試題,傾向于以“天體及天體系統”元素類試題作為基石,在此基礎上命制“天文現象”元素類試題和“航天工具”元素類試題。此類試題的問題情境更加具象、真實。

例1 (2018年第5題)1971年,在阿波羅15號登月任務中,一把錘子和一根羽毛從1.7m的高度同時落下。“錘子”和“羽毛”同時降落在月球表面。在地球上,從1.7m高處落下的錘子大約需要0.6s才能落地。考慮到月球上的重力加速度約為1.6m/s2,錘子和羽毛落到月球表面所需的時間約為( )。

A. 0.1s B. 0.6s C. 1.5s D. 3.8s E. 10s

試題解析:此題以地球和月球為基石,以阿波羅15號登月任務為問題情境,探尋“錘子”和“羽毛”同時降落在月球表面所需的時間。地球和月球作為兩種不同的天體,它們不同的重力加速度是解題的關鍵信息。只有把握不同天體、天體系統具有的特殊性和相似性,才能將半徑、周期和質量不同的天體聯系在一起思考,進而從地球環境設定中跳脫出來,置身于浩瀚的宇宙中進行探索。

3.2 “天文現象”元素:注重邏輯推理能力

2020年英國物理奧林匹克競賽試卷上首次出現考查天文現象的簡答題。這一變化不僅豐富了航天航空元素的考查形式,也引起了人們對“天文現象”解釋的關注。解釋是物理學中重要的認知心理活動。利用物理學概念、規律或原理對天文現象進行的解釋,既是劃分物理學核心素養水平的重要依據,也是評價核心素養的重要途徑。解釋活動在本質上是邏輯推理的活動,解釋要有理有據地進行“循理”“推類”。

例2 (2022年第11題)2022年將有兩次日食和兩次月食。4月30日的日偏食將只在南美洲南部地區可見。5月15日的月全食將在北美洲大部分地區、南美洲所有地區、南歐大部分地區、西南亞、非洲所有地區和南極洲都能看到。請解釋為什么日食只能在相對較小的區域直接觀測到,而月食可以在地球上許多不同的地方直接觀測到,其覆蓋的區域要大得多。如有需要,可畫圖輔助解釋。

試題解析:試題情境真實,源于常見的“日月”天文現象。但是對于學生來說,常聞、常見并不代表明白其邏輯、原理。此類試題可以用以下幾種方式去推理。

第一,演繹推理。從已知推出未知,根據普遍的“邏輯”去解釋具體結果。題中的現象變化的原因是運動,進而想到太陽、月球、地球的相互運動,從而推導出太陽、月球和地球相互運動至三者處于同一直線時會發生日食、月食現象。

第二,歸納推理。由特殊具體的事例推導出一般原理。除用上述演繹推理外,同時可對“觀察者地理位置、天體大小和距離”進行歸納推理。

第三,發生學推理。[4]解釋一個事件即為展示它如何發生,例如題中要求將此現象畫圖展示。把研究的對象作為在一個事件發生序列的最后階段呈現出來的現象,通過描述那一序列的連續階段來對其進行解釋。此題體現物理與天文現象的密切關系,運用物理課程中所形成的物理觀念和科學思維分析,解釋“日食、月食”天文現象,增強實踐意識、養成科學態度、促進物理學科核心素養的形成。

3.3 “航天工具”元素:注重問題解決與應用知識

用航天工具進行宇宙探索、科學實驗研究、通信工程和衛星部署等任務并非一蹴而就,要在前期不斷提出假設、驗證假設、遇到問題、解決問題,才能在真實情況下有萬全之策。因此航天工具傾向于以綜合類大題形式出現,用5個以上的問題鏈進行引導,讓學生在解決問題的過程中逐步掌握知識并應用知識。

例3 (2017年第13題)在儒勒·凡爾納的1865年的小說《從地球到月球》中,儒勒·凡爾納講述了一群愛好者試圖建造一個巨大的太空艙,將三個人送入太空,目標是登陸月球。以下問題是關于儒勒·凡爾納的想法是否可行的。(注:在下列問題中,忽略地球自轉、大炮在地球上的位置和大氣的影響)

問題(1):證明題。與其瞄準月球,不如考慮用大炮將1000kg重的太空艙從地球表面發射到與國際空間站的軌道高度相當,距離地球表面330km的軌道上。假設在330km的高度上重力加速度為10m/s2不變。證明太空艙必須以大約2.5km/s的最小速度從地球表面發射。

問題(2):簡答題。重力加速度實際上隨著地球表面高度的增加而減小,在330km的高空小于10m/s2。說明這對問題(1)證明題中計算的速度有何影響。

問題(3):作圖題。當太空艙沿著炮管加速發射時,太空艙可以承受的最大恒定加速度為amax=100m/s2。假設太空艙沿著炮管均勻加速,并在離開炮管時達到問題(1)證明題中計算的速度。畫出太空艙在炮管內從靜止加速到離開炮管的速度—時間圖像,添加適當的坐標值。

問題(4):計算題。運用上述圖表或其他圖表,計算大炮的最小長度。

問題(5):簡答題。一個物體從地球表面完全逃離地球引力場所需的速度,用方程表示為vescape=2gR,式中R為地球半徑,g為重力加速度。分析儒勒·凡爾納提出的用大炮從地球表面發射太空艙的可行性。

問題(6):計算題。假設地球的半徑是6400km,計算從地球表面逃逸的速度。

問題(7):類似的逃逸速度方程也適用于太陽系中其他類似的天體。用逃逸速度方程也可以來解釋其他問題。第一,將從小行星帶的小行星上開采的礦物直接射回地球是可能的;第二,月球、小型巖石行星和其他衛星幾乎沒有大氣層。

試題解析如下。

第一步,反復設問、厘清概念。

問題不僅是為了考查知識點而提出,也是對學生思路的引導,問題環環相扣,幫助學生形成思路閉環,厘清知識點的內涵和外延。如例3問題(1)中證明從地球表面發射的最小發射速度,對最小發射速度有形成初步的理解。在問題(2)中再讓學生思考重力加速度變化條件下的最小發射速度,學生此時便能對比問題(1)中加速度不變的情況,總結出重力加速度變化對最小發射速度的影響,更加清晰地認識最小發射速度概念的內涵與外延。同時問題(3)中要求太空艙沿著炮管均勻加速,并在離開炮管時達到問題(1)中計算的速度,是對概念清晰后的實際應用,確保學生對知識點是理解的并且會實際應用解題。由易到難的問題設置也更符合學生的思維習慣,流暢的問題鏈設置有利于學生在解題過程中克服思維障礙,形成明確清晰的概念。

第二步,設問豐富、綜合分析。

問題中的設問多以解釋、證明、作圖、說明、推導等行為動詞表述,強調解決問題的具體過程及注重證據的尋找和使用。如問題(5)要求學生能夠在實際問題中建構物理模型,根據已有條件對物理問題進行綜合分析和推理,能正確尋找證據展開論證,基于物理知識做出合理解釋,并準確表述、評論問題的可行性。從多角度思考問題,以檢驗學生在實際問題情境中運用抽象、分析、綜合、評價等高階思維的能力。

第三步,相似同理、有效遷移。

問題(5)提出一個物體從地球表面完全逃離地球引力場所需速度的新概念,用vescape=2gR表示。問題(6)計算從地球表面逃逸的速度。而太陽系中許多天體都與地球具有一定的相似性,依據其相似性的有效遷移可以減少人類探索宇宙的難度。只要合理歸類、相似同理,我們對一個公式的理解就可以遷移應用到與地球相似的天體上,促進學生更有效地解決問題。而問題(7)直接拓寬學生思維,告訴學生太陽系中其他類似的天體同樣可用逃逸速度方程,并用其來實際解釋將從小行星帶的小行星上開采的礦物直接射回地球是可能的,月球、小型巖石行星和其他衛星幾乎沒有大氣層等。培養學生在遇到問題時能合理歸類、相似同理,有效遷移知識并解決問題。

4 “航天航空元素”試題的啟示

4.1 天體為基石,關注時事熱點

試題的命制出發點應該落在天體及天體系統。近年來,時事熱點新聞往往是新一年物理考試的命題背景。[5]近年來我國探月工程取得了卓越的成果,物理試題側重于弘揚航天航空精神,試題中的天體頻數最高的為月球,天體系統頻數最高為地月系。除此之外,天問一號(火星探測)、羲和號(探日)、悟空號(暗物質探測)也在如火如荼地進行中,作為試題元素也應受到大家更多的關注。人類探索宇宙不僅僅是因為人類的求知欲,還有人類的求生欲。任何存在人類生存可能性的天體及天體系統,都值得學生關注、值得教師挖掘、值得將其作為出發點去命制試題。

4.2 強化天文知識,解釋天文現象

近年來我國實施了嫦娥工程、建造了500m口徑球面射電望遠鏡等“國家重器”,由此對高素質人才的需求量明顯上升,與之同步的天文教育必不可少。[6]天文學與物理學密切相關,通過對宇宙、星際塵埃、恒星、行星等天體的物理性質及其運動規律與物理學中的原理進行對比和研究,可以加深學生對物理學核心概念的理解,提高學習效果。[7]因此,教師應通過多種途徑提高自身天文學的知識儲備,挖掘物理與天文巧妙結合的知識點。試題命制應增加對天文現象的解釋,考查學生用物理邏輯解釋天文現象的能力。

4.3 以解決問題為中心,問題連貫而豐富

核心素養是指學生應具備的適應終身發展和社會發展需要的必備品格和關鍵能力。將問題設置在真實的情境中,讓學生圍繞真實存在的任務進行思考,從傳統的“解題”模式轉向“解決問題”模式,對于學生核心素養的培養是最切實有效的。綜合型大題中的每個問題不應該是割裂開的,不應僅限計算題一種題型,最后一題的難度不應較前面相比跨度過大。因此,綜合型大題的命制應以解決問題為中心,問題圍繞中心而連貫,設問形式多樣而全面。促進學生思考問題的一致性和連貫性,培養學生面對復雜問題時應具備的科學探究能力。

5 結語從國產C919大型客機驚艷亮相,到神舟系列飛船遨游蒼穹,再到載人登月火箭主發動機試車成功,這些備受關注的“大國重器”,離不開我國教育“大手”的推波助瀾。高考的核心功能在于“立德樹人、服務選才、引導教學”。為了更好地培養航天航空人才,高考物理試題的命制應以天體及天體系統為點,以天文現象為線,以航天工具為面,以期為航天航空事業在新時代的發展更盡一份力。

參考文獻

[1] 中華人民共和國教育部. 義務教育物理課程標準(2022年版)[M]. 北京: 北京師范大學出版社, 2022:10-11.

[2] 中華人民共和國教育部. 普通高中物理課程標準(2017年版2020年修訂)[M]. 北京: 人民教育出版社, 2020:15-17.

[3] 澄空.未來五年,中國將開啟全面建設航天強國新征程——《2021中國的航天》白皮書發布[J].國際太空,2022(2):4-7.

[4] 陳強.發生學方法指引下的地理教學設計——以“地方時、時區和區時”教學片段為例[J].教育觀察,2019,8(17):27-29.

[5] 華慶富.關注時事熱點 生成物理考題[J].中學物理,2018,36(10):38-40.

[6] 許祺,田海俊,劉高潮,等.義務教育階段天文教育的現狀及其建議[J].西華師范大學學報(自然科學版),2024,45(2):224-230.

[7] 黃霞,鄭克榮,劉霖.大學物理教學與現代天體物理的有機結合[J].廣西物理,2023,44(3):42-44.