中考試題中的學科融合思想對初中物理教學的啟示

摘 要:《義務教育物理課程標準(2022年版)》將“跨學科實踐”作為一個新的主題單獨提出,其設計目的是培養學生綜合運用多學科知識分析解決問題的能力和動手操作的實踐能力、創新能力,強調學科融合,注重學生終身全面發展和創新能力的培養。本文從學科融合的角度分析了2023年江蘇省中考物理試題中的一部分,探討了試題中實現學科融合的基本思路和具體實施路徑,以期對今后的初中物理教學提供啟示。

關鍵詞:中考試題;學科融合;綜合實踐;核心素養

自《義務教育物理課程標準(2022年版)》(以下簡稱《課程標準》)發布以來,一線教師對新課程理念進行了深入地研究與學習,并在教學實踐中逐步融入《課程標準》的思想,尤其重視對學生物理學科核心素養的培養。《課程標準》更加注重學科之間的融合,強調學生的終身全面發展,尤其注重學生創新能力的培養。此外,《課程標準》也將“跨學科實踐”作為一個新的主題進行了強調。這一部分內容的設計目的是培養學生綜合運用多學科知識來分析和解決問題的能力,以及動手操作的實踐能力和創新能力。[1]在2023年江蘇省各地中考物理試題中,除了繼續考查學生的科學思維、科學方法等學科核心素養外,還特別強調對學生的學科融合能力和跨學科綜合實踐能力的考查。

1 試題分析:關注學科融合,跨學科綜合實踐

1.1 融合中華民族傳統文化和科技成就

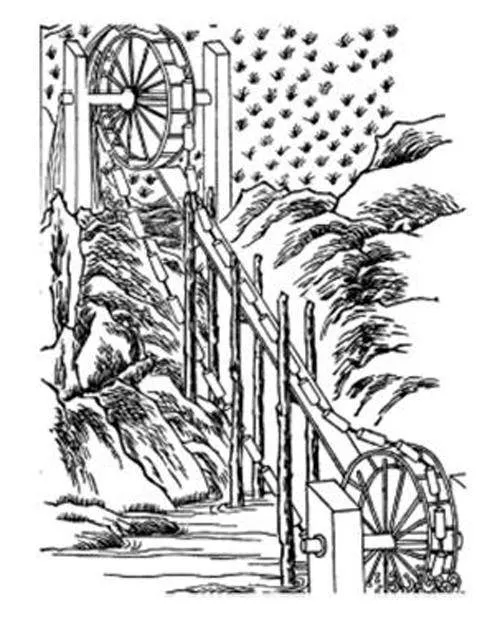

例1 (蘇州卷第8題)《天工開物》中記載有一種自動引水灌溉工具——“高轉筒車”(如圖所示)。使用時下方轉輪安裝在河道中,流水驅動輪子轉動,系在傳動繩索上的竹筒將水從河里源源不斷地輸送到上方農田中。下列說法正確的是( )。

A. 這是一臺“永動機”

B. 水在輸送過程中重力勢能不變

C. 轉輪轉速越快輸水做功功率越大

D. 上、下兩個轉輪可分別看作定滑輪和動滑輪

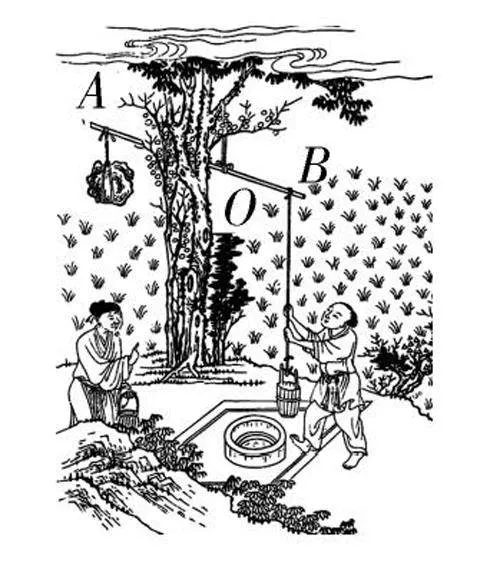

例2 (無錫卷第11題)如圖所示是《天工開物》中記載的我國傳統提水工具“桔槔”,用繩子系住一根直的硬棒的O點作為支點,A端掛有重為40N的石塊,B端掛有重為20N的空桶,OA長為1.2m,OB長為0.6m。使用時,人向下拉繩放下空桶,裝滿重為100N的水后向上拉繩緩慢將桶提起。硬棒質量忽略不計,下列說法正確的是( )。

A. 向下拉繩放下空桶時桔槔為省力杠桿

B. 向下拉繩放下空桶時拉力為20N

C. 向上拉繩提起裝滿水的桶時桔槔為費力杠桿

D. 向上拉繩提起裝滿水的桶時拉力為40N

試題分析:以上兩題取材自我國古代綜合性科學技術著作《天工開物》中記載的手工業和農業生產工具,將我國古代科技成就融入初中物理問題,讓學生感受我國古人的聰明才智,旨在增強學生的民族自豪感和文化自信,同時培養學生的科學態度與責任感。高轉筒車和桔槔在使用過程中主要涉及力、能量的相關知識,試題難度較小。學生通過讀題識圖,進行簡單的分析計算即可得到正確答案。這樣的題目能考查學生基本的物理觀念、模型建構和科學推理等科學思維能力。

例3 (常州卷第9題)“金陵金箔”是國家級非物質文化遺產,手工打造的金箔輕薄柔軟,不能用手直接拿取。正確拿取的方法是:手持羽毛輕輕掃過紙墊,如圖甲所示;再將羽毛靠近工作臺上方的金箔,羽毛即可將金箔吸住,如圖乙所示。羽毛掃過紙墊的結果和吸住金箔的原因分別是( )。

A. 摩擦使得羽毛和紙墊帶異種電荷;異種電荷相互吸引

B. 摩擦使得羽毛和紙墊帶異種電荷;帶電物體能吸引輕小物體

C. 摩擦使得羽毛和紙墊帶同種電荷;異種電荷相互吸引

D. 摩擦使得羽毛和紙墊帶同種電荷;帶電物體能吸引輕小物體

試題分析:本題以國家級非物質文化遺產“金陵金箔”為素材,考查了靜電知識的運用。題目難度較小,學生只需對題目提供的情境進行簡單分析,便能選出正確答案。題目旨在引導學生領略中國勞動人民的智慧,傳承和弘揚中華民族的優秀傳統文化,鼓勵學生保護和傳承非物質文化遺產,增強學生的民族自豪感和文化認同感。

1.2 學科融合路徑——跨學科綜合實踐

例1 (南通卷第37題)閱讀短文,回答問題。

綜合實踐活動——研究制作風速儀

【提出問題】風速是氣象觀測中的重要參數,常用風速儀測量。風速儀的工作原理是什么?怎樣設計制作簡易風速儀呢?

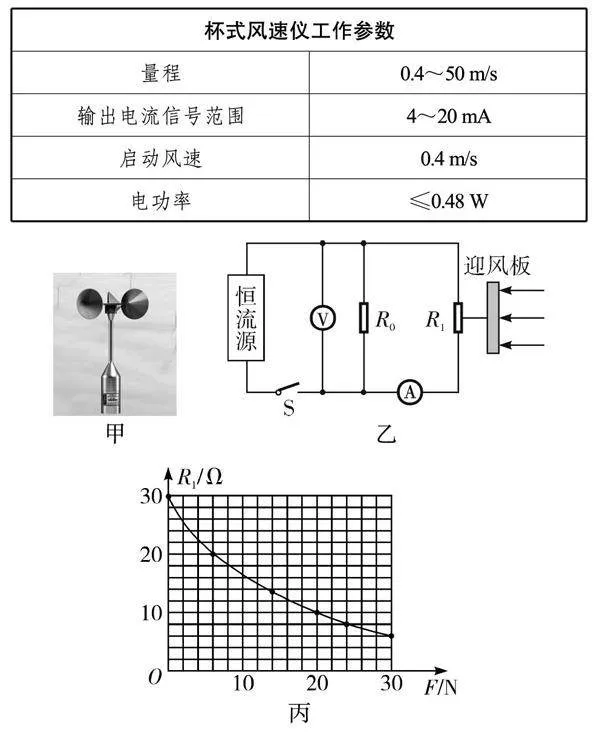

【實地學習】同學們來到氣象館,了解了杯式風速儀的工作原理。如圖甲所示,質量較小的風杯可在360°任意方向的風力帶動下繞軸轉動,轉動時傳感器將風速轉換成輸出電流信號,再經系統處理后顯示出風速值。在測量范圍內電流隨風速增大而均勻增大。

【設計制作】受杯式風速儀工作原理的啟發,同學們設計并制作了簡易風速儀,其原理如圖乙所示。

電源為恒流源,能始終提供大小恒定的電流,電流表量程為0~0.6A,R0為10Ω的定值電阻,R1為壓力傳感器,無風時R1受到的壓力為零,有風時迎風板受到的壓力能大小不變地傳遞給R1,R1的阻值隨壓力F大小變化的關系如圖丙所示,讀出電表示數,即可知此時的風速。

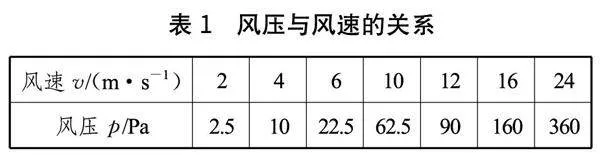

同學們通過查閱資料,知道了風壓是指單位面積上垂直于氣流方向的平面上所受風的壓力,風壓與風速的關系如表1所示。

【進行實驗】迎風板是一塊面積為0.15m2的輕質薄板,測量時風始終垂直吹在迎風板上,記錄電表示數,發現風速增大,電流表示數隨之增大。

【交流評價】同學們從實驗制作、實驗效果等方面進行交流評價。

(1)關于文中杯式風速儀,下列說法錯誤的是____。

A. 風吹動風杯說明風具有能量

B. 轉軸中使用軸承可減小摩擦

C. 風杯用密度較小的材料制成

D. 能在60m/s的風速下正常工作

(2)杯式風速儀正常工作20min,最多消耗____J的電能;某次杯式風速儀顯示風速為31.4m/s,則輸出的電流信號為____mA。

(3)實驗中,讀出簡易風速儀中電流表示數為0.4A,電壓表示數為8V。

①R1=____Ω,所測的風速為____m/s;

②恒流源提供____A的恒定電流;

③若用此簡易風速儀測量16m/s的風速,則迎風板的面積至少需要____(填“增大”或“減小”)____m2。

(4)對比文中杯式風速儀,簡易風速儀存在的不足之處有 (寫出一點即可)。

試題分析:本題通過綜合實踐活動——研究制作風速儀,使學生認識到物理在社會生產中的重要性。題目展示了學生實地學習、設計制作、進行實驗、交流評價等多個環節。在實地學習過程中,學生需要學習地理學、物理學等相關知識,并運用物理學、數學、建筑、美術等知識來設計制作風速儀,進行實地測量和可行性分析,從而在實踐中學習知識,提升能力。試題中的第(1)問考查學生的物理基本素養。第(2)問要求學生仔細閱讀表格,提取關鍵信息并進行分析、計算。第(3)問涉及力、電綜合計算,學生需要識別電路,分析圖像,并結合題目條件進行相關計算。本題通過表格和圖像將復雜的物理問題直觀地呈現給學生,要求學生能夠閱讀和理解圖表,分析圖表信息,并進行加工分析以解決復雜問題,這對學生的學科核心素養提出了較高的要求。

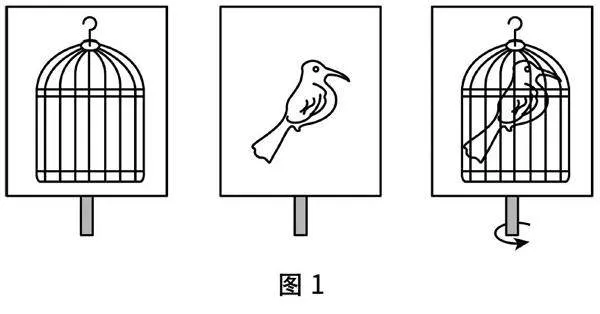

例2 (蘇州卷第30題)人眼對觀察到的景物有暫時的“記憶”,在外界景物消失后,視神經對它的印象還會延續0.1s左右,這種特征叫視覺暫留。例如在一張白色卡片紙的正、反面分別畫上鳥籠和鳥,讓卡片紙快速旋轉,當正、反兩面交替出現在眼前的時間間隔在0.1s之內時,人眼就能看到鳥在籠中的現象(如圖1所示)。

一些城市地鐵行駛在某些區間時,乘客能看到窗外出現清晰的動態廣告,往往也是利用了視覺暫留的原理。某段地鐵內隧道廣告的制作方法如下:在隧道側壁與車窗相同高度處,沿運行方向每經過距離d,安裝一塊大小相同的廣告燈箱,如圖2所示。燈箱采用頻閃方式實現亮、暗交替,且工作時各燈箱亮、暗同步變化(人的視覺暫留時間以0.1s計算)。

(1)要實現時長15s的廣告效果,至少需要安裝____塊廣告燈箱。

(2)燈箱安裝好后,調節燈箱發光頻率f,控制地鐵速度v,當它們滿足下述哪種情況時,乘客能看到流暢穩定的廣告畫面?答:____ 。

A. f=5Hz,且v=df

B. f=10Hz,且v=(1/2)df

C. f=20Hz,且v=df

D. f=30Hz,且v=3df

(3)座位上乘客發現正常顯示的廣告畫面突然向地鐵前進方向緩慢移動,可能原因是______(寫出一種即可)。

試題分析:本題以地鐵廣告設計為素材,引導學生認識到物理知識在社會生活中的廣泛應用,并讓學生體驗物理的美感,拓寬視野,從而更好地理解和運用物理知識。題目具有一定的難度,要求學生在仔細閱讀文字材料、理清思路的基礎上,運用運動學知識來解決問題。這樣的題目旨在考查學生的閱讀理解能力以及信息提取與加工能力。在試題的第(1)問中,學生可以通過閱讀材料輕松計算出答案,而第(2)問和第(3)問則要求學生對材料信息進行提取、分析,并運用相關物理量之間的關系進行計算,這對學生的理解力和計算能力等學科關鍵能力提出了較高的要求。

1.3 融合現代科技前沿與發明創造

例1 (蘇州卷第5題)2023年5月28日,國產大飛機C919圓滿完成首個商業航班飛行,正式進入民航市場。該機機身大規模使用完全國產化的第三代鋁鋰合金,使飛機構件重量顯著減輕,主要利用了第三代鋁鋰合金的( )。

A. 導熱性好B. 導電性好

C. 密度小D. 熔點高

例2 (無錫卷第2題)太空中的溫度能達到-270℃左右,我國科技人員研制了一種衛星保暖用的特殊材料,將這種材料制成我們可以穿著的衣服,與同款羽絨服相比,質量可以減輕40%,保暖性可以提高30%,且機洗后不易變形。關于該材料的特性,以下說法中錯誤的是( )。

A. 密度大B. 彈性好

C. 耐低溫D. 隔熱性好

試題分析:以上兩題取材自新技術、新發明,考查物質的物理屬性,試題難度小,旨在讓學生了解科技前沿,使學生認識到社會的發展、科技的進步都離不開物理學。與此類似,以北斗衛星導航系統第56顆北斗導航衛星的發射、搭載“天舟六號”貨運飛船的“長征七號遙七”運載火箭的發射、熱點體育賽事、重大科技活動等為素材命題,也體現出試題命制十分關注學生情感態度和價值觀的培育。

2 對教學的啟示:跨學科綜合實踐背景下的教學轉變

2.1 關注中華民族優秀傳統文化中的科技智慧

在歷年的中考試題中,許多試題都以中華民族的優秀傳統文化和科學技術成就為背景。2023年江蘇省中考的試題在繼承這一傳統的基礎上,進一步深入挖掘了中華民族優秀科技著作和中國非物質文化遺產中蘊含的物理方法和物理思想。這些試題在考查學生的科學思維和科學方法的同時,也強調對中華民族優秀科技文化的傳承,旨在培養學生的民族自豪感與責任感。我國古代的科技著作非常豐富,除了前面提到的《天工開物》外,還有北宋的《夢溪筆談》、戰國時期的《墨經》、北魏的《齊民要術》、明代的《農政全書》、元代的《農書》等,這些著作涵蓋了生產技術、農業生產以及力學、工程學、物理學等相關領域的知識,不僅反映了我國古代的科技成就,還是值得我們研究和探索的寶貴資源。對于物理教學來說,這些著作啟示教師應當引導學生關注我國古代科技的發展成就,在日常教學中適時地拓展相關內容,并將這些著作推薦為學生的課外閱讀材料,或者在條件允許的情況下,開展相關的綜合實踐類課程。

2.2 探索學科融合理念下綜合實踐活動的思路和路徑

隨著科技的發展,未來社會更需要綜合型人才,學生需要具備綜合運用多學科知識解決問題的能力。解決物理問題往往需要運用數學知識。物理知識對生物、化學、體育、藝術等學科的學習也有很大的促進。中考物理試題歷來重視學科間的融合,以往試題中都有不同程度的體現,比如古詩詞中運動學知識的體現、聲學知識在音樂中的運用、體育中力學知識的應用等。2023年的中考試題在原基礎上深度挖掘了物理學與各學科知識的聯系,考查廣度和深度都有所增加,特別是在綜合實踐活動類試題中考查學生綜合運用各學科知識解決問題的能力,重視學生探究能力的培養,關注學生的創新意識及科學態度。

《課程標準》強調不同學科之間的融合,引導教師以物理知識和科學方法為基礎,探索跨學科融合的基本思路與實施路徑。[2]同時,它也關注學生閱讀理解能力的培養,鼓勵學生留心觀察生活,勤于動腦思考,學會學習,學會生活。在日常教學中,教師可以創造條件組織學生進行實地考察學習,也可以請專業人士進行指導,鼓勵學生學習撰寫實驗報告。通過這些實踐活動,學生可以在實踐中不斷成長,提高動手操作能力和創新能力。

2.3 用科技創新引領學生發展,提升學科能力

2023年江蘇省中考試題非常關注科技前沿和發明創造,包括衛星發射、新材料的研發使用、太陽能和核能等新能源的利用等。物理來源于生活,學習物理是為了將來能夠更好地為社會發展做出貢獻。中學生需要知道我國乃至世界科技發展的前沿現況。在初中物理日常教學中,教師不僅需要加強學生對物理學基礎知識的學習,還要注重培養他們的學科融合能力和跨學科實踐能力。教師應計劃性地引導學生了解現代科技前沿、發明創造、新材料的研發、新能源的應用等內容,以拓寬學生的知識視野。此外,教師可以推薦有價值的科普讀物作為學生課外學習的補充,或者組織學生實地參觀學習,有條件的地區還可以開展學生發明創造和動手制作類課程。

3 結語中考試題是初中物理教學的標桿,對教師的教學工作具有重要的指導意義。研究試題的考查意圖,深入分析考題的核心素養,挖掘考題資源,有助于教師反思日常教學,形成基于學科核心素養的教學理念,從而提升教師的教學水平。[3]2023年江蘇省中考物理試題立足于學科核心素養,強調學科融合與跨學科綜合實踐,融入情感態度與價值觀,注重科學思維與科學方法,[4]試題具有創新性和開放性,引導教師關注教學方式,注重培養學生的學科關鍵能力。需要注意的是,以科技前沿、發明創造等素材編制的試題,更多以相關背景材料為依托,考查學生對物理知識的掌握情況,但考查的深度尚不足,對學生創新思維等關鍵能力的考查也尚不夠充分。未來,這部分內容的考查應更加關注學生的問題解決、證據分析、交流討論、反思評價等科學探究能力的培養。

參考文獻

[1]中華人民共和國教育部. 義務教育物理課程標準(2022年版)[M]. 北京:北京師范大學出版社,2022:33-38.

[2]母小勇. “還原”物理課程的跨學科實踐邏輯[J]. 物理教師,2022,43(9):2-8,14.

[3]廖洪鐘,劉小豐. 基于物理核心素養導向的中考試題對教學的啟示——以“2021年廣東省初中學業水平考試物理試題”為例[J]. 物理教學探討,2022,40(1):43-45,80.

[4]杜明榮,高羽. 中考物理試題的價值引領目標分析[J]. 物理之友,2022,38(6):62-65.

*基金項目:本文系淮安市教育科學“十四五”規劃課題“學科融合理念下的主題式綜合實踐活動研究”(課程編號:2022GH089)的部分研究成果。