站在曾名校林立的吳淞海濱……

復旦公學、中國公學、同濟大學、商船學校、水產學校……這一連串熟悉的名字曾經分布在上海吳淞的各個位置。那是中國高等教育孱弱的年代,吳淞這塊土地無疑為中國高等教育續上了一脈香火、亮起了一抹星光,成就了這些學校各自的黃金年代,同時留下了許多故事,讓吳淞這江海之濱成為中國近現代高等學府的搖籃。只是當炮火聲響起,這些學校無奈地離去了。

日月光華,旦復旦兮

1905年開春,震旦學院爆發了震驚滬上的學潮,作為院長的馬相伯與教會之間就課程設置和校務管理發生激烈的沖突,由此132名學生中130名簽名退學,跟隨馬相伯離開了震旦學院。

馬相伯為學生們的前途與命運擔憂著,復校的念頭一直盤桓在心里,不過沒有經費、沒有校舍,讓他陷入困境。這年5月,由嚴復領銜,袁希濤、薩鎮冰等28位校董具名,發表了《復旦公學集捐公啟》,向社會各界募集辦學資金。袁希濤是教育家、寶山人,對寶山的情形較為了解,向馬相伯建議:吳淞有一處空了許多年的提鎮行轅,不妨用來先做臨時校舍。馬相伯聽后特意前往吳淞看了看,十分滿意,他說:“地方很宏敞,既遠城市,可以避塵囂;又近海邊,可以使學生多接近海天空闊之氣。”于是發電報給兩江總督周玉山,請他將這舊衙門撥給復旦,再撥些經費。周玉山很快復了電:地方照撥,開辦經費匯一萬兩銀子。

馬相伯起初意為“恢復傳承震旦公學”,后來聽從學生于右任等人提議,取《尚書大傳·虞夏傳》中的“日月光華,旦復旦兮”,將學校命名為“復旦公學”。

經過一段時間對提鎮行轅的修整,1905年9月14日,學校終于順利在吳淞開學了。這處早已荒廢的提鎮行轅建于1877年,是江蘇提督設在吳淞要塞附近的下屬軍務衙門,如今修整為校舍,雖然陳舊,規模倒不小。學校房間總數在60間左右,只是學生宿舍不足,只夠80人寄宿,學校不得不在淞滬鐵路對面的吳淞懷遠里另租幾幢三間兩廂房的石庫門與幾間沿著市河(今淞濱路)的房子做校外宿舍。

公學第一任校長為馬相伯,聘請了嚴復、薩鎮冰、袁希濤、狄平子等多位社會賢達擔任校董,共同管理學校。第一年除震旦學院退學的老學生報到120人外,另預備招收新生60人。令人意外的是,報名多達五百多人。馬相伯、嚴復親自主考,最終只錄取50名。其中有寶山羅店鎮人朱鶴翔,畢業后赴比利時羅文大學留學,歸國后長期在外交部任職,并擔任過駐比利時公使。

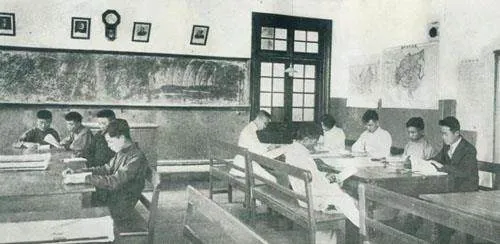

學校極為重視外語教學,除語文、歷史、地理及倫理外,其他學科均采用國外課本,運用外語教學。馬相伯同時立下規矩,星期日上午學生不準外出,由他選定多個演說題目讓學生們輪流練習。他傳授演說必需的方法,如分段、開始怎樣抓住聽眾、結論怎樣使人獲得對于演說具體的了解。學生們都很感興趣。

1911年,辛亥革命爆發,不少復旦學生參加了革命軍,加上經費停發,校舍又為光復軍司令部占用,學校一度停辦,到12月中旬,在無錫士紳的支持下,學校借惠山李公祠為課堂、昭忠祠為宿舍復學了,自此復旦離開了吳淞。

1905年至1911年,復旦在吳淞7年,幾任校長都聘請了具有真才實學、熱心教育的學者擔任教師,共培養四屆高等正科畢業生57人。有個學生回憶,他們印象深的老師有三位:一位是儀態整齊、舉止健捷的李登輝;一位是頭發梳得光亮、留著小胡子的平海瀾;最后一位是于右任,容貌清瘦,整日穿著布大褂,講國文講的是司馬遷的《刺客列傳》,這讓處在君主時代的同學們覺得多少有些稀奇。

擔天下之公

閘北的天通庵路是淞滬鐵路的起點站,距離炮臺灣16公里,每回梁實秋來學校教書就搭一班小火車,大約30分鐘到達炮臺灣,出了車站沿一條彈格路慢慢走上十來分鐘就到了中國公學。

學校占地百多畝,紅磚砌成的校舍壯麗恢宏。西邊有籃球場,有數排洋房,最前一排的中間是禮堂,兩旁是校長室、教務處和總務處等辦公室,樓上是圖書館與教室。后幾排依次是教室、宿舍。學校右邊是足球場,盡頭是女生宿舍——“東宮”。校禮堂正面的墻上掛著七八幅大照片,中間是孫中山,兩旁是革命先鋒,他們全是中國公學最初的校董。梁實秋說沒有一個學校既有這樣輝煌的歷史,又有一批聲名顯赫的校董。校園里有時可見一位風度飄逸、架著副眼鏡的年輕人,手挽一個漂亮的女孩,有同學猜他們是情侶,邊上的同學則輕輕說:“你瞧,這就是沈從文跟他的妹妹沈岳萌。”

1906年夏天,15歲的胡適投考中國公學,國文題目為《言志》。馬君武拿胡適的卷子給學校多位老師看,大家說公學得了一個好學生。胡適進入學校,許多同學都比他大,其中不少是革命黨人,紛紛剪了辮子,卻沒強迫他剪、沒拉他一起干革命,20年后他才明白其中緣由。同學但懋辛告訴他,大家開會商量過,認為他將來是個做學問的人,需要得到大家的愛護。1928年4月,這位大家眼里能做學問的人果然成了著名的學者,并回到公學接替留法數學家何魯當了校長。那天就職典禮是馬君武主持的,馬君武告訴大家胡適回到母校做校長:“這是中公的光榮,也是我生平最高興的事。”馬君武是科學家、教育家、文學家,也是中國公學早年的創辦人之一、首任教務長。“隔岸起飄風,浪打吳淞;血涌半江紅,白虹貫日中。多少少年英雄,以學為光榮,鍛煉身心,胼胝手足,擔天下之公。”這是他為學校寫的校歌。他長胡適十歲,是胡適尊敬的兄長。馬君武后來有一次做講演,指著胡適告訴同學們:“那時他用紅頭繩子所扎的小辮子,翹翹的,就是現在你們的校長小時候的象征。”引得大家一陣哄笑。

做了校長,兼了文學院院長,胡適每星期四來校一天,上午10點到12點為學生們上一門中國文化史課。每回他的課都熱鬧非凡,選課的準時上課,不選這一課的同學,甚至附近“水產” “商船” “同濟”的校外生,和慕名而來聽課的,把一個能容納千余人的禮堂擠得水泄不通,連窗口也站滿了人。雖然人多,但全場依然鴉雀無聲聽他滔滔不絕。胡適那時不過三十七八歲,夏天著西裝,冬天一襲淺灰色的嗶嘰長袍,學生們除了聽他講課,也為一睹他的風采。

1930年,胡適離開了中國公學,校董會推薦馬君武繼任。中國公學在胡適擔任校長時,學生從300多人增加到了1000多人,原有的學生宿舍只能容納500多人,胡適不得已將游藝室改為宿舍,飯廳改為教室,社會科學院遷到了閘北的八字橋,卻仍不能解決問題。他與馬君武商量要在學校左側的大操場北面空地上新建宿舍,馬君武表示贊同,在胡適卸任前的一個上午,他和丁鷇音及諸多友人、學生一起舉行了動工典禮,他拿著鐵鍬挖起了新宿舍的第一坯土。

馬君武那時候住在寶山楊行,每天坐著黃包車或獨輪手推車來學校,一定會去工地視察。他對新宿舍建設的監督極其認真與嚴苛,在他的推動下,一座能容納八九百人的三層樓新宿舍于不久后建成。他很高興,對大家說:“胡適之長校時,與君武商及建筑新宿舍,將分校歸并炮臺灣之議,君武力贊之,于4月底在大東旅館由東南建筑公司介紹馮泰興建筑公司,商妥一切條件,并由馮泰興代向正大銀行借款74000元為建筑費,分三年償還,以炮臺灣地契為抵押品,并由胡校長面請馮泰興即日開工后簽約。新宿舍于6月14日簽訂契約,于8月14日建筑成功。”

新的學年開始,馬君武因解決了學生住宿的問題,隨即依胡適原定的計劃,將社會科學院從上海閘北八字橋搬了回來,一時學校附近的小食堂、小書店突然興旺起來,校內校外分外熱鬧,學生人數增至1300多人。

20世紀80年代,一個中國公學的畢業生念及舊日的學校時說:“吳淞江上的水波呀,什么時候我再能親近你,有機會在你江畔小住,再沾到你微細涼爽的飛沫呢?”這是否也是復旦公學、同濟大學、商船學校、水產學校……那些曾經在吳淞留下過足跡的大學生們的心聲呢?

(作者系市人大代表,市人大教科文衛委委員,上海岸之上文學藝術工作室創始人,寶山區青聯副主席、區新的社會階層人士聯誼會會長)