妃子革命:末代皇帝溥儀離婚案

1911年10月,辛亥革命爆發,僅僅數月時間,就風卷殘云般結束了清王朝的統治。中華民國臨時政府與清廷商定了《清室優待條件》,其中第一項確定了皇帝退位后尊號保留、銀錢照顧、住處安排等事宜。

清朝滅亡后,1908年即位的溥儀(宣統帝)盡管大權喪失,榮光不再,但在紫禁城,溥儀仍是人人尊崇的小皇帝。1921年,溥儀16歲,到了婚配之時。

落魄的皇室

溥儀的生父載灃和其他王公大臣議定,要為溥儀選定皇后。消息傳來,文繡的五叔華堪希望能夠借此良機光耀門楣,重振宗族,就把文繡的照片送到內務府。文繡本是皇后人選,但經過反復博弈,文繡成了唯一的皇妃。被選為皇后的則是郭布羅·婉容。

1922年11月30日,文繡先于婉容一天與溥儀成婚,被冊封為淑妃。畢竟都是不到18歲的少年,溥儀與婉容、文繡經常一起玩耍,如去景山游玩、學習騎自行車、學英語等。婉容貴為皇后,再加上她性格外向,天真活潑,琴棋書畫無所不通,更為溥儀喜愛。婉容的一兄一弟分別娶了溥儀的兩個妹妹,這讓兩家的關系更是親上加親。文繡秀外慧中,也知書達理,但終究還是無法與婉容相提并論。好景過后,文繡便覺內心苦悶,生活壓抑。這時發生了著名的“逼宮事件”,為后來的訴訟離婚提供了可能。

1924年10月,馮玉祥發動北京政變,囚禁了總統曹錕。11月5日,馮玉祥部下鹿鐘麟奉命將溥儀及其他皇室貴族驅逐出宮。清朝皇室正式離開了居住200多年的紫禁城。

出宮之后,溥儀先住在了醇王府,即父親載灃的住處。由天子降為平民,溥儀極不情愿。他身邊集結了鄭孝胥、胡嗣瑗等一幫保皇派,密謀依靠內外勢力,恢復清朝政權。在諸國之中,他們認為日本最可依賴。1925年2月24日,溥儀在日本人的護送下,離開北京前往天津。當天為農歷二月二龍頭節,選擇這天出發,大概也有龍抬頭、復大統的用意吧。

溥儀到達天津后,先入住于張園,婉容、文繡隨后趕來會合。在張園居住了4年多,溥儀又遷至乾園。與張園一樣,乾園也大有來頭,曾為北洋政府駐日公使陸宗輿的府邸。溥儀入住后,改名為靜園,取“靜以養吾浩然之氣”之意(溥儀號浩然),“靜觀變化,靜待時機”。

如果說在紫禁城時只是心有嫌隙的話,那么到了天津,居住在靜園這樣一個地狹人少、“低頭不見抬頭見”的地方,文繡與溥儀、婉容的矛盾越發嚴重。溥儀仍舊偏愛婉容,物質上兩人月銀數額不均,感情上更讓文繡倍感冷落。在內,溥儀與婉容住在二樓,文繡住在一樓的偏房,后來連就餐也不再同桌;在外,溥儀外出時經常攜婉容為伴,忽視文繡。久而久之,溥儀身邊的仆人也看不起文繡,大有輕慢嘲諷之意。

1924年11月4日,中華民國臨時執政府攝政內閣會議決議修正《清室優待條件》,其中前三條規定:“大清宣統帝從1924年10月起永遠廢除皇帝尊號,與中華民國國民在法律上享有同等一切之權利;自本條件修正后,民國政府每年補助清室家用五十萬元,并特支出二百萬元開辦北京貧民工廠,盡先收容旗籍貧民;清室應按照原優待條件第三條,即日移出宮禁,以后得自由選擇住居,但民國政府仍負保護責任。”

某個除夕夜,溥儀、婉容等人在樓上熱舞蹈歌,其樂融融,文繡卻獨守空房,好不落寞。一時間悲從心來,萬念俱灰,拿起剪刀就朝腹部刺去,希望以此結束生命。幸好有一太監及時發現并阻止,才不致悲劇發生。溥儀知道后非但沒有好言安慰,反而語出譏諷,讓人不要理她。

溥儀在其回憶錄《我的前半生》中,曾贊賞過文繡的一篇文章《哀苑鹿》。諷刺的是,文中的句子卻可作為文繡心緒的準確寫照:“春光明媚,紅綠滿園。余偶散步其中,游目騁懷,信可樂也……然野畜不畜于家,如此鹿于囿內不得其自行,猶獄內之犯人,非遇赦不得出也。”

逃走的妃子

在灰暗孤苦的日子里,文繡唯一感到欣慰的,就是妹妹文珊的陪伴。文珊的婚姻同樣不幸福,丈夫身為八旗子弟,吃喝嫖賭,游手好閑。姐妹互相傾訴,彼此安慰,讓苦悶抑郁的情緒暫時有了緩解。

文珊把一個名為玉芬的女子引入了文繡的生活。玉芬為其遠房表姐夫毓璋的女兒,還是馮國璋的大兒子馮家遂的妻子。玉芬受過新式教育,思想比較獨立,在丈夫外有小妾,夫妻關系名存實亡的時候,勇敢地選擇了離婚。她告訴文繡,現在是中華民國,如今的溥儀只不過是民國的一個普通公民,不再是掌握生殺予奪大權的皇帝,可以根據《中華民國民法典》請求離婚。

1931年8月25日,文珊稟告溥儀,說姐姐心情煩悶,希望可以帶她出去散散心。溥儀同意了,但要太監趙長慶跟著。文繡和文珊出靜園后,指令司機前往天津國民飯店。到了國民飯店37號房間后,文繡便拿出提前準備好的信件,讓趙長慶帶回去,跟溥儀說自己決定與他離婚,并且還會向法院提起訴訟。趙長慶聽后驚駭不已,卻又無可奈何,只得趕緊回去匯報。文繡準備得十分周全,她還聘請了李洪岳、張紹曾、張士駿這3位天津衛的大律師。

溥儀知道后亦大驚失色,趕緊派人前往國民飯店去接回文繡。但等著他們的只有3位律師告訴他們文繡女士不會再回靜園,讓溥儀考慮下她提出的條件。溥儀無計可施,只好聽從鄭孝胥、胡嗣瑗等人的建議,派出林綮、林廷琛2位律師出面談判,希望能大事化小,不要鬧上法庭。

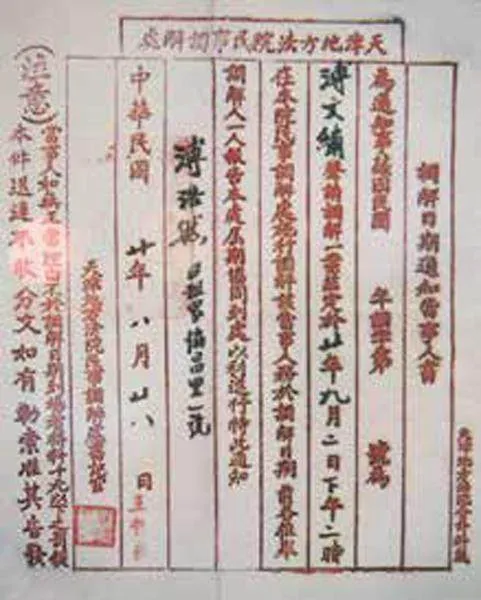

8月28日,文繡以及雙方律師在法租界的龐納律師事務所正式展開談判。文繡提出5個條件,并提醒道:“如不能照允,立即起訴,三日內務即答復。”為了給溥儀施加壓力,文繡的律師29日就向天津地方法院調解處提起訴訟,法院也向溥儀下發了傳票,告知他9月2日赴法院民事調解處進行調解。這讓溥儀方律師很是氣憤,責問對方為何一邊調解一邊起訴。這正是文繡方的策略,以訴促調,盡快達成圓滿結果。

盡管溥儀方嚴格保密,這一消息還是不脛而走。嬪妃向皇帝提出離婚,這在中國歷史上可是破天荒的大事,簡直聞所未聞。各大報刊紛紛報道,有人套用當時流行的革命敘事,將文繡的舉動視為“妃子革命”。這也是溥儀害怕出現的局面,因此逐漸失去耐心,想盡快達成協議。

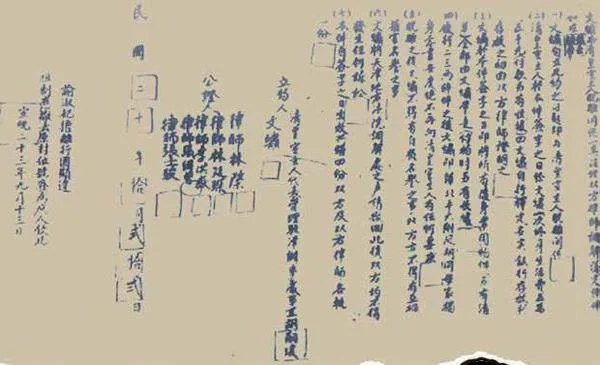

10月22日,文繡、胡嗣瑗及雙方律師于龐納律師事務所正式簽訂協議:“(一)文繡自立此約之日起,即與清皇室主人脫離關系;(二)清皇室主人于本件簽字之日,給文繡一次終身生活費五萬五千元(付款另有收據);(三)文繡于本件簽字之日即將所有隨身常用物件(另有清單)全部帶走(付物時另有收據);(四)履行二、三兩條件之后,文繡即歸北平母家獨身念書安度,絕不再向清皇室主人有任何要求;(五)脫離之后文繡不得有損害名譽之事,雙方亦不得有互相損害名譽之事;(六)文繡將天津地方法院調解處之申請撤回,此后雙方均不得發生任何訴訟;(七)本件自簽字之日起生效,共繕四份,當事人各執一份,雙方律師各執一份。”

至此沸沸揚揚的溥儀離婚案終于落下了帷幕,雙方雖沒有對簿公堂,但經過司法程序即法院民事調解處調解后,達成了庭外和解。事了之后,溥儀自覺顏面有失,遂寫下“圣旨”:“淑妃擅離行園,顯違祖訓,放歸母家居住省愆。撤去原封位號,廢為庶人。欽此。宣統二十三年九月十三日。”思量一番后,刪去了“放歸母家居住省愆”,并不惜重金于第二日在北京、天津、上海報紙的顯要位置刊出。這件事成了街談巷議的趣聞。

本案并非溥儀唯一的離婚案。1957年,李玉琴向撫順市河北區人民法院提起離婚訴訟,訴訟對象即為溥儀。原來,溥儀當上偽滿洲國皇帝后,1943年將15歲的李玉琴納入宮中,冊封其為“福貴人”。日本戰敗后,溥儀被捕,從此兩人十余年沒有見過面,因此提出離婚。

女性的解放

隨著新文化運動的興起,女性意識得到了啟蒙,曾有人統計過,《新青年》共7卷42期文章中,有35篇談到了女性問題,包括女性的教育、自由戀愛、婚姻、貞操、解放等話題。

知識分子的倡導,報紙雜志的宣傳,尤其是一些敢為人先的女性的實踐,如張幼儀(與徐志摩離婚)、黃逸梵(張愛玲的母親)等,大大解放了女性的思想,也讓她們敢于沖破封建舊制的禁錮,對不幸的婚姻說“不”,勇敢地選擇自己的人生道路,20世紀二三十年代,不少地方還掀起了離婚熱潮,特別是北京、上海這樣的城市。

玉芬無疑也是受到了這股思潮的影響,又將其灌輸給文繡。文繡離婚后,開始了全新的生活。她回到北京,恢復了傅玉芳這個名字,做過一段時間的小學教師,抗戰勝利后與國民黨軍官劉振東結婚。1953年傅玉芳因突發心肌梗塞去世,終年44歲。

(責編:劉婕)

額爾德特·文繡,生于1909年12月,蒙古族人,字蕙心,號愛蓮。她為額爾德特氏蒙古族之族裔,該族在滿洲八旗中屬于上三旗的鑲黃旗,其祖父輩曾官至吏部尚書,為朝野權臣。至父親端恭時,家道已然中落,只能在內務府謀得一官半職。文繡母親蔣氏為漢族人,文繡是長女,還有一妹妹文珊。父親去世后,母親便遷居至崇文門外的花市胡同,靠做些零活慘淡度日。1916年9月,文繡就讀于北京私立敦本小學,并取學名傅玉芳。讀書期間,文繡心思靈敏,聰慧好學,很得老師喜愛。