空間約束下電動汽車無線充電系統結構優化

摘要:針對電動汽車無線充電系統在車輛底盤空間受限條件下面臨的技術挑戰,開展了系統的優化設計研究。通過對電磁場、小型化集成、多模態充電、智能調度、安全防護等方面進行深入分析,提出了一系列結構優化策略。研究表明:合理的線圈拓撲、磁芯材料選擇可有效提升電磁耦合性能;采用先進的功率器件與集成封裝技術可顯著提高系統功率密度;多層多模復合充電可實現充電功率密度的大幅提升;智能調度系統可顯著提高充電時間利用率;電磁屏蔽與參數優化可確保系統符合電磁安全標準。研究成果可為電動汽車無線充電產業化應用提供理論指導和技術支撐。

關鍵詞:電動汽車;無線充電;空間約束;結構優化

中圖分類號:U469 收稿日期:2024-04-29

DOI:1019999/jcnki1004-0226202407016

1 前言

電動汽車因其環保、高效的特點,已成為全球汽車工業發展的重要方向,然而電動汽車的充電問題一直是制約其推廣和應用的瓶頸。傳統的有線充電方式存在諸多不便,如充電樁布局受限、充電線纜易損耗等。無線充電技術的出現為解決這一問題提供了新的思路。無線充電技術通過電磁感應原理,實現電能的無線傳輸,為電動汽車充電提供了更加靈活、便捷的解決方案。然而,受限于電動汽車的空間布局,如何在有限空間內實現高效、安全的無線充電仍面臨諸多挑戰。

本文將圍繞電動汽車無線充電技術展開探討,重點分析空間約束下無線充電系統面臨的設計挑戰與需求,并提出相應的結構優化策略。

2 電動汽車無線充電系統結構分析

電動汽車無線充電系統是一個高度集成的復雜系統,其結構組成主要包括高頻電源、補償電容、發射線圈、接收線圈、整流濾波電路以及控制單元等關鍵部件[1]。

高頻電源是無線充電系統的能量源,通過高速開關管的PWM調制,將工頻交流電轉換為高頻交流電,提供穩定的高頻電壓和電流。補償電容與發射線圈構成諧振回路,通過調節補償電容的容值,實現阻抗匹配和諧振,將電能以磁場的形式耦合到發射線圈。發射線圈是能量發射的核心部件,采用特定的幾何結構和繞制方式,如平面螺旋線圈、雙D型線圈、雙層線圈等,在車底下方產生交變磁場,建立起無線能量傳輸的通道[2]。接收線圈置于車底盤上,與發射線圈保持一定的空間位置關系,通過非接觸式的電磁感應,感應耦合磁場產生交流電。

整流濾波電路連接在接收線圈的輸出端,由二極管整流橋和濾波電容組成,將感應產生的交流電轉換為穩定的直流電,為車載電池充電或為車載電氣設備供電。控制單元是無線充電系統的智能大腦,集成了信號采集、數據處理、通信協議以及人機交互等功能模塊。通過傳感器實時采集線圈位置、電壓電流、溫度等關鍵參數,運行智能算法優化充電過程,調節PWM占空比、開關頻率等控制變量,實現充電過程的實時監測、故障診斷、異常保護和狀態顯示,確保充電的效率、速率和安全性。

此外,無線充電系統還包括相關的輔助部件,如線圈支撐機構、散熱裝置、屏蔽外殼、防塵防水連接器等,保證系統的機械穩定性、散熱性能和環境適應性。

3 空間約束下的設計挑戰與需求分析

電動汽車無線充電系統在車輛底盤有限的安裝空間內實現高效充電,面臨諸多技術挑戰。

a.車底空間狹小,布置全功能無線充電系統的可用空間一般小于01 m3,需要在如此緊湊的空間內實現功率變換、阻抗匹配、電磁場發射等功能,對系統的小型化集成設計提出了極高的要求[3]。

b.車底環境惡劣,無線充電系統需長期工作在高溫、高濕、強振動、多塵等復雜條件下,對系統的環境適應性與可靠性設計提出了嚴苛考驗。再者,安裝空間受限導致線圈尺寸受限,而車載環境對耦合系數、品質因數等電磁參數又有較高要求,如何在空間約束下實現高效電磁場設計是一大難題。

受限的安裝空間也對系統冷卻提出了挑戰,亟需開發高效緊湊的散熱方案,確保功率器件安全工作。此外,狹小的空間大大增加了電磁兼容設計的難度,需要采取有效的抗干擾措施實現低輻射、低泄漏,避免車載電子設備受擾。同時,安全防護設計也面臨困境,在狹小空間內難以預留足夠的絕緣距離和防護隔離,對絕緣材料和安全監測技術提出了更高要求。

綜上,狹小的安裝空間給無線充電系統的電磁場設計、小型化集成、環境適應性、電磁兼容性、安全防護等方面帶來了諸多挑戰,需要開展多層面的結構優化研究。

4 無線充電系統結構優化策略

41 電磁場設計優化

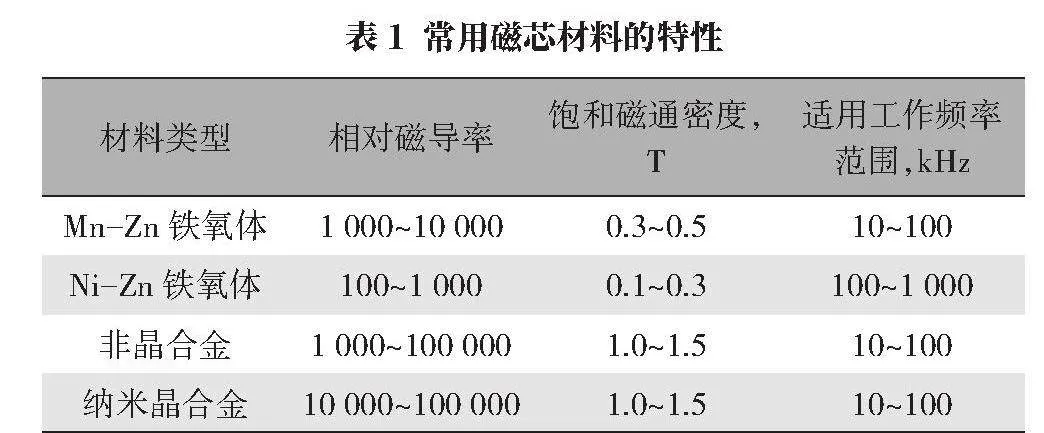

無線充電系統的電磁場設計是影響充電效率和功率傳輸能力的關鍵因素。為了優化電磁場設計,需要選擇合適的線圈拓撲結構,如螺旋線圈、雙D型線圈、雙層線圈等,不同的線圈結構具有不同的電磁場分布特性和耦合性能。例如,雙D型線圈可以在80~90 kHz頻率下實現90%以上的耦合效率,而雙層線圈則可以將功率傳輸密度提高20%~30%[4]。同時,需要優化線圈的幾何參數,如線圈直徑、匝數、匝間距等,以提高電磁場強度和耦合系數。此外,還可以采用磁芯材料來增強磁場強度和方向性,如鐵氧體、納米晶合金等,不同的磁芯材料具有不同的磁導率和飽和磁通密度,需要根據具體應用進行選擇和優化。表1列出了幾種常用磁芯材料的特性對比。

此外,還可以通過優化線圈的空間布局和相對位置來改善電磁場耦合特性,如采用多線圈陣列、錯位補償等技術,可以在一定程度上克服空間位置偏差和角度偏差帶來的耦合性能下降問題。

42 小型化組件開發

無線充電系統的小型化集成是實現電動汽車空間約束下高效充電的關鍵。對小型化的無線充電組件,開發的策略如下:

a.需要采用高功率密度的電力電子器件,如寬禁帶半導體材料(如碳化硅、氮化鎵等)制成的功率開關器件,可以大幅降低器件的導通損耗和開關損耗,提高功率轉換效率,同時減小器件尺寸和重量。例如,采用碳化硅MOSFET代替傳統硅基IGBT,可以將逆變器的功率密度從2 kW/L提高到5 kW/L,同時將效率從92%提高到96%。

b.需要優化無線充電系統的拓撲結構和控制策略,采用高集成度的電路設計和先進的控制算法,如諧振電路、軟開關技術、阻抗匹配控制等,可以降低系統的電壓應力和電流應力,減小電感和電容等無源器件的體積,提高系統的功率密度和可靠性。

c.可以采用先進的封裝和散熱技術,如三維集成電路、疊層母排、液冷散熱等,進一步提高功率器件和無源器件的集成度,降低系統的體積和重量[5]。例如,特斯拉Model 3車型采用了一體化的車載充電機,將AC/DC轉換、DC/DC轉換、控制電路等集成在一個液冷散熱的鋁制外殼內,整個充電機的功率密度達到了35 kW/L,比傳統分立式設計提高了50%以上。

d.還可以開發專用的集成芯片和模塊化部件,如集成功率級封裝、磁性元件模塊等,通過標準化接口和靈活配置,實現無線充電系統的快速定制和小型化集成。綜合應用以上小型化組件開發策略,可以顯著提高無線充電系統的功率密度和集成度。

43 多層或多模態充電方案

為了進一步提高無線充電系統在空間約束條件下的充電效率和功率傳輸能力,可以采用多層或多模態充電方案。多層充電方案是指在有限的空間內,采用多個發射線圈和接收線圈疊加布置,形成多個能量傳輸通道,從而提高單位面積內的功率傳輸密度。多層充電方案需要解決層間線圈的電磁耦合和互感抵消問題,可以采用錯位布置、極性交錯等技術,優化層間線圈的空間位置和繞向,降低層間耦合對能量傳輸的影響。

多模態充電方案是指在同一個無線充電系統中,集成多種不同的充電模式,如靜態充電、動態充電、雙向充電等,通過模式切換和協同控制,實現充電過程的靈活適配和效率優化。例如,德國Fraunhofer研究所開發的多模態無線充電系統,集成了靜態充電(11 kW)、動態充電(22 kW)、雙向V2G充電(66 kW)等多種模式,通過智能調度算法和雙向功率流控制,實現了車載電池SOC(荷電狀態)從20%到80%的充電時間小于15 min,同時可以實現電網調峰填谷和備用功率支持。多模態充電方案需要開發專用的多端口功率變換器件和智能控制平臺,如三電平拓撲、多繞組變壓器、多模式控制器等,通過軟硬件協同設計,實現不同充電模式下的平滑切換和參數優化。綜合應用多層和多模態充電方案,可以顯著提高無線充電系統的充電效率、功率密度和靈活性,為電動汽車提供更加高效、便捷、智能的充電服務。

44 智能調度系統設計與應用

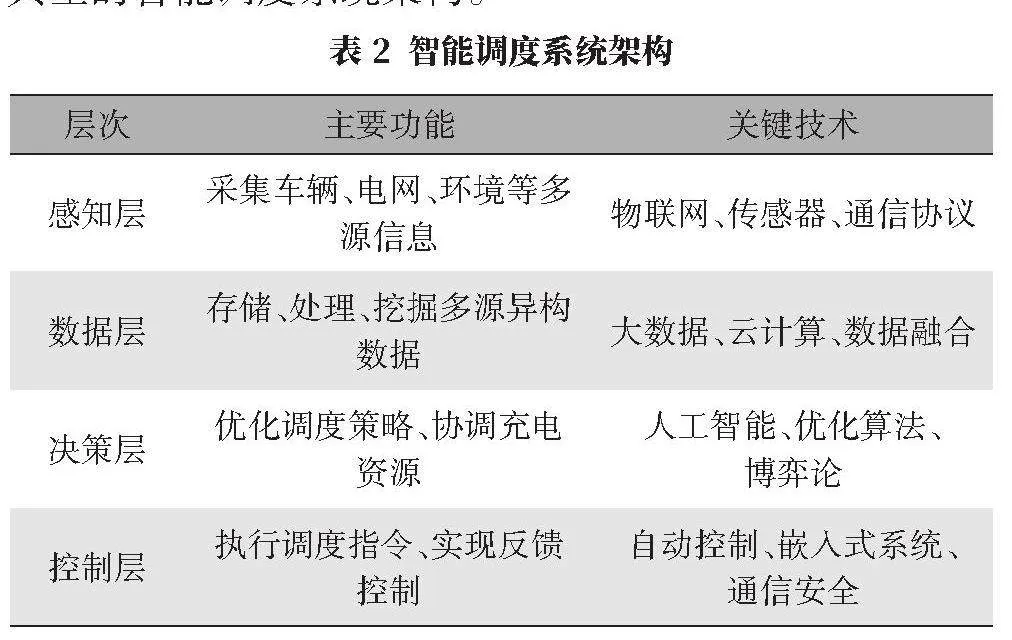

無線充電系統的智能調度是提高充電效率、優化資源配置的關鍵技術。智能調度系統需要綜合考慮電動汽車的電量需求、電網負荷狀態、充電站布局等多源信息,通過先進的優化算法和控制策略,實現充電過程的實時調度和自適應優化。首先,智能調度系統需要構建一個多層次、模塊化的體系架構,涵蓋信息感知、數據處理、決策優化、控制執行等多個功能層面。表2是一個典型的智能調度系統架構。

在此架構基礎上,智能調度系統需要開發一系列關鍵算法和模型,如車輛到達預測模型、電量需求估計模型、負荷預測模型、充電站選址規劃模型等,通過機器學習、深度學習等人工智能技術,實現模型的自適應更新和精度優化。此外,智能調度系統需要與電網調度、交通管理等外部系統進行信息交互和協同優化,通過需求側響應、分布式協商等技術,實現充電負荷的削峰填谷和區域內資源的均衡配置。同時,還需要設計合理的激勵機制和定價策略,引導用戶參與智能調度,提高充電靈活性和可再生能源利用率。

45 安全控制優化策略

從無線充電系統結構優化的角度來看,安全控制的關鍵在于通過合理的拓撲設計和參數優化,降低系統的電氣應力和電磁干擾,提高系統的固有安全性和電磁兼容性。在拓撲設計方面,可以采用對稱結構和分布式布局,平衡線圈和電子元件的電流分布,降低局部熱點和電場集中區域。在參數優化方面,可以通過耦合系數、品質因數、補償電容等關鍵參數的優化設計,實現阻抗匹配和諧振補償,提高系統的傳輸效率和功率因數,降低線圈和電子元件的電壓應力和電流應力。

例如,通過優化耦合系數和品質因數,可以將系統的最大電壓應力降低至380 V以下,最大電流應力可降低至60 A以下,大大減輕了系統的絕緣和散熱壓力。同時,合理設計補償電容和諧振頻率,可以將系統的功率因數提高到095以上,顯著降低了電磁干擾和諧波輻射。

再者,還可以通過電磁屏蔽和隔離設計,抑制電磁干擾的產生和傳播,提高系統的電磁兼容性。例如,在充電板和車底線圈之間增加一層鋁箔屏蔽層,可以將電磁泄漏降低20 dB以上。在高頻變壓器和電力電子器件之間采用屏蔽隔離變壓器,可以將共模干擾衰減60 dB以上,避免了干擾信號通過寄生耦合路徑的串擾。

5 結語

電動汽車無線充電技術是一項極具發展前景的新興技術,有望徹底解決傳統有線充電的諸多不便,為電動汽車的推廣應用掃清障礙。本文圍繞空間約束下電動汽車無線充電系統的結構優化展開了系統性分析。通過對電磁場設計、小型化組件開發、多層多模復合充電、智能調度控制、安全防護等方面的深入探討,提出了一系列具有針對性的優化策略和實現路徑。這些研究成果為解決無線充電系統在空間受限條件下面臨的技術瓶頸提供了新思路和新方法。展望未來,隨著電力電子、材料工藝、人工智能等技術的進一步發展,無線充電系統有望實現更高的功率密度、效率、智能化水平和安全性,并逐步實現模塊化、標準化生產,從而大幅降低成本,并加速在電動汽車領域的規模化應用。

參考文獻:

[1]徐先峰,吳慧玲,楊雄政,等空間約束下電動汽車無線充電系統磁耦合結構優化[J/OL]電工技術學報,1-8[2024-04-28]

[2]王金明,胡越,于長虹,等電動汽車雙向無線充電系統及其控制技術研究[J/OL]電源學報,1-12[2024-04-28]

[3]孫舒瑤電動汽車雙LCC無線充電系統參數優化及控制策略研究[D]濟南:山東大學,2023

[4]史佳蘭電動汽車無線充電系統技術研究[D]重慶:重慶三峽學院,2023

[5]趙文瑄結合車輛行駛特性的電動汽車動態無線充電系統優化研究[D]南京:東南大學,2020

作者簡介:

曲英凱,男,1974年生,高級工程師,研究方向為汽車運用工程。