協同性三次分配:貧困治理視域下農民農村共同富裕的實現機制

DOI:10.16326/j.cnki.1008-7168.2024.04.008

收稿日期:2024-04-25

基金項目:

國家社會科學基金青年項目“中國援助與‘一帶一路’項目投資對非洲工業化影響的差別研究”(22CGJ026)。

作者簡介:

武 晉(1968—),女,中國農業大學人文與發展學院教授,博士生導師;

祝云鳳(1998—),女,中國農業大學人文與發展學院博士生。

摘 要:

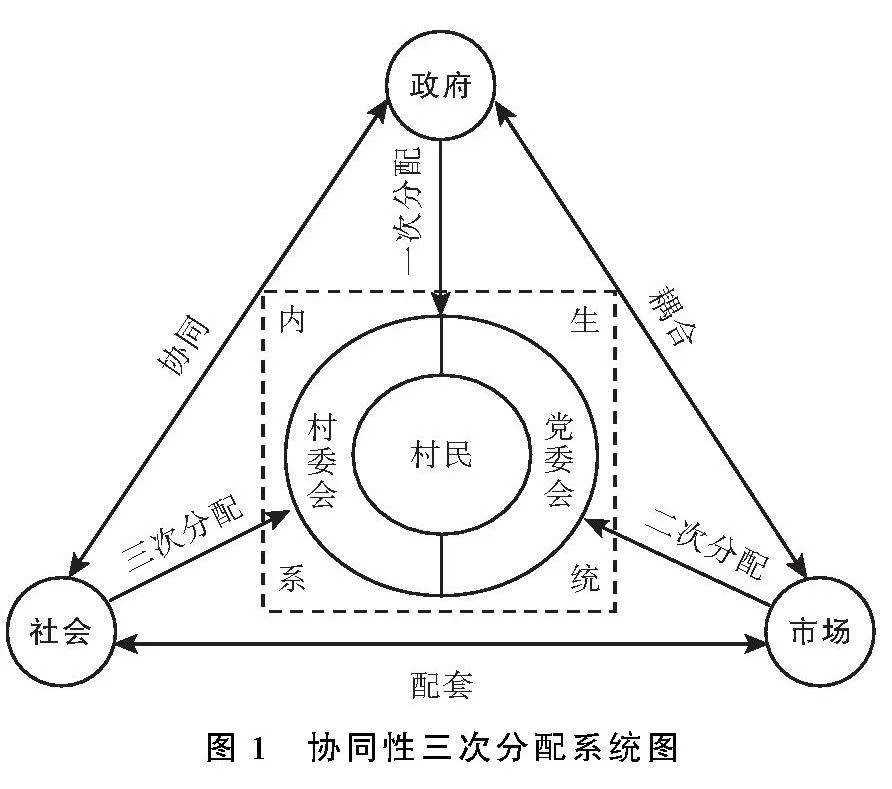

在“后2020時代”,相對貧困治理與共同富裕場域交疊、邏輯同構、成效相承,二者具有一體推進的關系,共同服務于中國式現代化的偉大實踐。貧困治理視域下,要推進農民農村共同富裕,關鍵是要破解城鄉空間資源配置失衡之“困”所致的農村之“貧”。協同性三次分配機制作為一種關系創新,通過資源要素回流、地方市場建構、農民無差受惠的“三重奏”,為城鄉資源要素連接與激活、動能輸入與轉化提供制度性通道,改變了農村低水平的要素自循環與貧困再生產。它是漸進平衡貧困治理模式下聯動、協同、演化三大功能整合互動的可操作化機制,通過三種分配形式的制度合力保障了相對貧困治理以發展為內容導向、以共享為價值導向、以均衡為目標導向,可有力有效推進農民農村共同富裕。

關鍵詞:共同富裕;貧困治理;相對貧困;協同性三次分配;漸進平衡模式

中圖分類號:D422.6 文獻標識碼:A

文章編號:1008-7168(2024)04-0076-11

一、 文獻回顧與問題提出

隨著貧困治理由消除絕對貧困向緩解相對貧困的治理轉型,共同富裕成為新發展階段全面建設社會主義現代化國家的戰略新目標。黨的二十大報告指出,中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化。共同富裕是以國家治理體系創新引導現代化戰略選擇的內在取向,是彰顯以人民為中心的中國式現代化道路正義性的必然要求。對于一個人口規模巨大、資源稟賦有限的超大體量后發國家來說,要立基于自身的資源條件滿足14億人口——相當于已經實現現代化國家的人口總和——對美好生活的向往、對現代化富足生活的追求,只能依靠全體人民的共同奮斗,即以共創、共建、共享為顯著特色的全體人民的共同富裕實踐是我們完成現代化躍遷的唯一可能方式[1]。這既包括城市居民的共同富裕實踐,也包括農村農民的共同富裕實踐。

但對于共同富裕這樣一個新興的理論與實踐課題,學界的討論仍聚焦在面上的宏觀性問題。統合來看,相關研究主要包括三個方面。一是關于共同富裕理論內涵的基礎研究。學者們無一例外地對新時代共同富裕思想進行了多維剖析,如共同富裕的基本內容是全面而綜合的,以物質與精神層面的共同富裕為基礎[2],涵蓋政治、經濟、文化、社會、生態全方位[3]。例如,共同富裕的內在要求是相輔相成的,既強調富裕,也強調共同[4][5];共同富裕的發展規律是漸進的、分階段的,要通過“先富—后富—共富”的步驟逐步推進[6]。二是關于共同富裕實現路徑的政策性研究。學者們一致認為,城鄉、區域、行業“三大差距”是推進共同富裕的主要障礙,其由制度性因素所導致,自然需要制度性措施補償和矯正。因此,實現共同富裕的核心是構建共富型政策制度體系,包括社會主義市場經濟體制優化[7]、三次分配協調配套的基礎性制度建設[8][9]、公共服務均等化制度建設[10]、數字技術賦能體系建設[11]。三是關于共同富裕評估指標體系的構建和應用研究。從不同的邏輯起點出發,學者們開發了諸多共富指標模型。有學者將共同富裕核心要素確定為發展、共享、可持續三個維度,依此建立一級指標[12];也有學者將共同富裕分解為共同度、富裕度兩個維度,據此建立測算模型[13];還有學者從貧困測量角度建立共同富裕最低標準指標[14]。

以上研究從“什么是共同富裕”“怎么推進共同富裕”以及“如何測估共同富裕”三個層面為我們理解與推進共同富裕提供了基本指向。但現有研究仍處于基本邏輯與基礎框架建構的初始階段,其實踐指向性并不明顯。基于“促進共同富裕,最艱巨最繁重的任務仍然在農村”的基本判斷,現階段扎實推進農民農村共同富裕當是實踐破局之舉,亟須我們從政策、理論、實踐多個層面進行積極探索。2021年,習近平總書記明確提出了促進農民農村共同富裕的任務要求①,該要求通過各省市的政策創新,得以從一個愿景目標發展成為一個具備現實可行性的政策實踐。當前,觀照實踐的理論研究仍存在一定程度的滯后,盡管有學者關注到了共同富裕與城鄉差距、農業農村現代化、鄉村振興戰略等之間的辯證關系[15][16],進行了農民農村共同富裕概念的闡釋[17],但對于“如何推進農民農村共同富裕”問題的解答仍付諸闕如。故此,本文基于農民農村共同富裕的意蘊內涵,從貧困治理的視角出發,剖析農民農村相對貧困的病因機理,建構協同性三次分配推進農民農村共同富裕的邏輯框架,并以重慶市H村“共富鄉村”試驗示范項目的實踐案例進行印證②,從而嘗試為提升貧困治理效能、有力有效推進共同富裕補充新的理論框架和經驗素材。

二、 協同性三次分配:促進農民農村共同富裕的新框架

(一)農民農村共同富裕的內涵

所謂農民農村共同富裕,既有著共同富裕的一般內涵,又有著農民主體、農村在地的特殊意蘊。本文指出,要理解農民農村共同富裕的意蘊內涵,須把握三方面特性:一是富裕的“共同性”,即城鄉共富過程中城市與農村地區在基礎設施、公共服務、公共治理、經濟收入四大方面不斷縮小差距[18];二是富裕的“全面性”,即物質富裕與精神富裕全面推進,農民全面發展,農村全面振興;三是富裕的“全體性”,即農村內所有農民群體全體富裕,脫貧戶、監測戶、一般農戶普遍受惠,共同享有鄉村振興成果。一言以蔽之,農民農村共同富裕是均衡性、發展性、共享性的統一。故在貧困治理視域下,城鄉空間資源配置不均衡、空間福利供給不均等、空間權益享有不平等等突出問題持續生產地域、主體等多維度的相對貧困,對農民農村共同富裕的推進形成掣肘。要實現農民農村共同富裕,就要保證相對貧困治理的有效。

(二)農民農村相對貧困的病因機理:城鄉空間資源配置失衡

相對貧困是農民農村共同富裕推進不暢的病理表征,從此邏輯起點出發,推進農民農村共同富裕首先要對農民農村相對貧困進行病因診斷。根據結構貧困理論,經濟力、社會力是生產貧困的元兇[19]。前者排斥“利益均沾”的市場結構,后者制造不平等的政策制度體系并維系不平等的權力結構,二者共同塑造著農村貧困。新中國成立初期,在美蘇兩極爭霸的國際冷戰格局下,在人口膨脹、資源短缺兩大約束性國情下,一個歷史悠久的農業國家想要追求現代化發展,只能選擇自力更生的不均衡發展戰略。在戶籍制度、統購統銷制度、社會保障制度、土地制度等政策組合下,從三農領域提取剩余的內向型積累方式保證了工業化的不中斷,也因此導致廣大農村地區的貧困。在這一階段,社會力主導貧困生產。改革開放后,為矯正過往制度性因素導致的結果不公平,農業政策向“多予少取”方向轉變。此時,國家試圖將農村與市場對接,借助市場的力量激活農村經濟。但農村系統的開放卻只是為此前階段培育的城市增長極提供便利,城市通過“虹吸效應”將農村原有的資源以及國家下沉的資源抽取至工業系統,農村陷入了經濟力主導生產的貧困中。這一由外力形塑的城鄉空間資源配置失衡的空間非正義成為當今“不平衡、不充分”的社會發展矛盾的突出體現,也成為農民農村相對貧困的病因機理,如何處理好城鄉僵化的資源配置問題成為推動農民農村共同富裕的首要關切[20]。

(三)農民農村相對貧困的治理路徑:城鄉空間資源再分配

治理由城鄉分立導致的農民農村相對貧困的過程本質上是一種資源再分配的過程[21]。根據馬克思主義經典論斷,分配平等是社會平等的基礎。農村絕對貧困治理經驗表明,將各行動主體納入分配制度框架,是創造世界減貧史上“中國奇跡”的一大法寶[22]。在緩解相對貧困的歷史新階段,要破除農民農村共同富裕的障礙因子仍須對癥下藥,使用分配制度這一治本之策,通過市場競爭、政府調節、社會約制等基本分配形式調控城鄉資源,對固化的城鄉空間權益分配格局作一調整,重拾空間正義。在中國這樣一個社會主義市場經濟國家,有三種基本分配形式,即市場機制為主導的一次分配、政府機制為主導的二次分配、社會機制為主導的三次分配。其中,一次分配是指勞動者參與市場競爭,根據各生產要素的功能效率獲取要素報酬收入;二次分配是指政府通過稅收、轉移支付等手段調節勞動者收入;三次分配是指政府對收入的二次矯正,通過鼓勵引導社會主體慈善捐贈、志愿服務等進一步調節勞動者收入。具體到推進農民農村共同富裕的實踐過程,這意味著要引導企業、NGO、個人等社會較高收入群體樂施向善,自主自愿參與鄉村振興戰略行動,以社會之手推動資源要素向農村流動,打破農村低水平的要素自循環;要通過市場之手整合、激活農村全部生產要素,使要素生產效率最大化,形成一個自轉的地方市場,可持續地提高農民的工資性、經營性以及財產性收入;要以政府之手加以制度化干預,增強公平對效率的約束作用,推動集體收入向老弱邊緣農民群體補償式轉移、普惠式布澤,調整村民群體內部的收入差距與公共服務可及性差距,防止在消除城鄉空間非正義的過程中滋生新的鄉村內部的空間非正義。

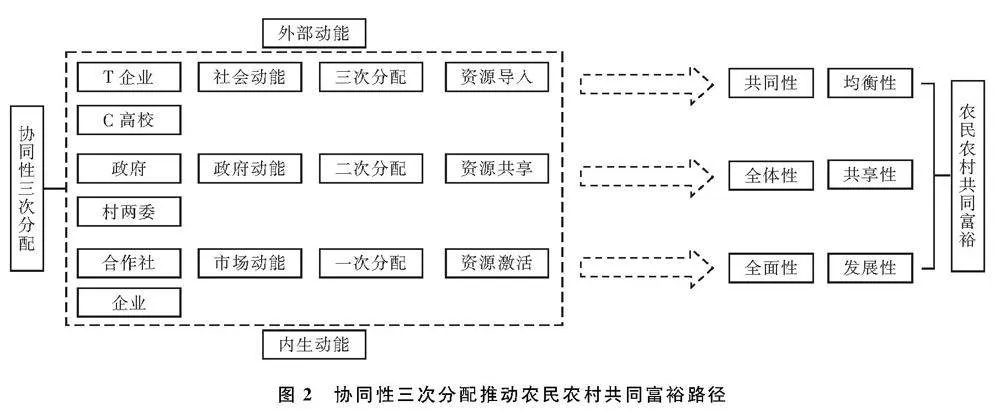

(四)農民農村共同富裕的實踐框架:協同性三次分配

城鄉空間資源供給扭曲、要素流動不暢是農民農村相對貧困的根本原因,這決定了農民農村共同富裕的核心要義是以城鄉空間資源均衡配置為發力點,為農村提供持續的資源、要素、動能支持,打破農村“孤島效應”,促進其生產力發展與生產關系優化。而分配制度為注入經濟力、社會力、道德力等外部動能和資金、人才、信息等資源要素提供了形式載體,可以打破城鄉資源要素割裂的制度藩籬,均衡空間資源配置,重拾空間正義,是促進農民農村共同富裕行之有效的作用機制。需要指出的是,大多數學者主張在社會主義市場經濟中分別發揮好初次分配、再分配、三次分配的做大蛋糕、分好蛋糕、貢獻蛋糕功能。有別于宏觀層面這一“初次分配為基礎、再分配為杠桿、第三次分配為補充”的基礎性制度安排,本研究借鑒公共管理學協同治理理念,將政府、市場、社會為主導的三種分配制度耦合于同一系統,提出了微觀層面“以協同性三次分配制度推動農民農村共同富裕”的邏輯框架(參見圖1)。協同性三次分配制度作為城鄉資源要素連接的可能機制,提供了城市動能進入與轉化的形式載體與農村生產要素整合盤活的制度通道,是農民農村共同富裕的有效進路。換言之,在鄉村有機統一體中,政府、市場、社會攜帶的資源要素和外部動能分別以三種分配形式為依托,多元組合、同向發力,相互促進、相互補充,耦合成一股結構性動能,以一種新分配制度力量的聚合效應突破相對貧困的治理結構,助推農民農村共同富裕。該分析框架可以幫助我們觀察城鄉要素連接、導入、激活的全過程,厘清市場、政府、社會為主導的三種分配制度的協同作用機制與互動關系,為推動農民農村共同富裕提供路徑借鑒與啟發。

三、案例選擇與介紹

對于推動農民農村共同富裕,現有研究沒有給出可行方案。在缺乏現成理路的情況下,案例研究可以幫助我們更好地總結經驗、歸納進路。遵循過程完整性、信息豐富性、樣本典型性原則,本文選取重慶市酉陽縣H村為研究案例。

H村面積約15.5平方千米,平均海拔800米,現有耕地面積約4.5平方千米,林地面積約10.3平方千米,荒山荒坡面積約0.98平方千米。全村轄20個村民小組,分上中下三寨,共669戶2187人。村民以土家族為主,姓氏相對單一,宗族文化深厚。該村雖早已脫貧,但富裕程度仍較低,村民以水稻種植與打零工為主要生計方式,年人均可支配收入僅萬元左右,與城市居民仍存在不小差距。村內貧富差距懸殊,以2021年為例,家庭年收入最低戶的年收入總額不到最高戶年收入總額的千分之一③。與周邊縣城相比,村莊在基礎設施、公共服務可及性方面也存有較大不足。2021年9月,重慶市酉陽縣委縣政府、T科技有限公司、C涉農高校三方達成合作,啟動“酉陽H村共富鄉村試驗示范項目”,旨在從村莊層面探索如何通過城鄉空間資源優化配置提升相對貧困治理效能,推動農村能級躍升和農民共同富裕。

這為我們提供了一個典型的農民農村共同富裕理論探索平臺與社會實驗載體。研究團隊從2022年1月起多次前往案例村莊,提供鄉村建設的智力支持與項目指導。期間采用參與式觀察、半結構訪談、二手資料搜尋等方法進行了豐富的資料收集,并嚴格遵循三角驗證原則對資料進行了交叉檢驗與多方印證,在田野調查結束后對搜集的各類型數據進行編碼整理分析,建立了獨立的案例庫。

四、 樣本解讀:H村協同性三次分配的創新實踐

在結構貧困解釋學派與文化貧困解釋學派的兩相對壘中,有一點是通則性的,即貧困是結構性循環再生的,是代際性承繼轉移的。“窮人基本不能依靠自己的力量去利用機會擺脫貧困之命運……改變貧困的可能,只取決于外群體的力量。”[23](p.156)在無外部動能輸入的情況下,農民農村相對貧困的社會經濟結構難以有質的突破,只能在路徑依賴下不斷再生產貧困結構,農民農村共同富裕難以取得實質性進展。為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接,構建體現均衡性、發展性、共享性的社會經濟結構,H村依托“共富鄉村”試驗示范項目,探索出一條協同性三次分配的創新路徑,通過社會動能、市場動能、政府動能的耦合,實現了資源要素回流、地方市場建構與農民無差受惠,扎實推動了農民農村共同富裕。

(一) 資源要素回流:社會動能主導的第三次分配

緩解農民農村相對貧困,第一要義是引流富集在城市地區的資源要素進入鄉村,實現資源配置的空間正義。社會動能主導的第三次分配或可打開資源要素回流的通道,并在資源進場后自成杠桿,發揮撬動作用,引導更多資源進入場域。其主要作用機制是政府背書做引導,加之道德力量驅動,企業、社會組織、個人通過慈善捐贈、志愿服務、文化藝術等形式為鄉村導入大量生產要素,均衡城鄉資源配置。在樂善好施、守望相助的中華民族傳統文化中,紓困濟貧、達則兼濟向來被社會所推崇,這也充分體現在專項扶貧、行業扶貧、社會扶貧互為補充的大扶貧格局中。十九大以來,共同富裕成為一項被實質性推進的政策議程,承接脫貧攻堅的不動產。繼續號召民營企業踐行社會責任,助力農民農村共同富裕,這事關社會的和諧與穩定,也事關企業自身的基業長青,具有正當性、必要性。故在久遠性、可持續性、根本性方面,第三次分配有更勝一籌的優勢[24]。

著眼H村的實踐圖景,正是第三次分配下了開啟全局的“先手棋”——在有愛社會的撬動下,市場動能、政府動能接續入場,同向發力。H村的第三次分配實踐是以企業“關系投資”的形式發生的[25]。T科技有限公司在道德、制度、組織文化等因素的綜合作用下,自愿投入千萬資金、人力、技術,參與到H村共同富裕事業中來,實現資源、財富向農民農村的讓渡、流動。一方面,2020年9月,中共中央辦公廳印發了《關于加強新時代民營經濟統戰工作的意見》,倡導民營經濟人士義利兼顧、以義為先。2021年10月,《求是》刊發《扎實推動共同富裕》一文,習近平總書記再次鼓勵高收入人群和企業更多回報社會。這強化了國內頭部民營企業T企業參與共富事業的文化環境與價值傾向。另一方面,T企業較早涉足公益慈善事業,其發起的公益基金會在鄉村建設領域已進行了近20年的探索,基金會發起的常態化“筑夢新鄉村”項目每年捐贈百十萬元用于同鄉村建設相關的科研與實務,并在此基礎上發展成立了W助農平臺,形成了助力西部鄉村發展的長期機制。2021年4月,T企業進行第四次集團組織架構變革,升級公益平臺與企業社會責任部,投入500億元用于支持新設的S事業部進行可持續社會價值創新,W平臺作為鄉村振興專項平臺被納入S事業部運作。同年8月,T企業再投500億元啟動“共同富裕專項計劃”,聚焦共富領域,提供全要素支持。

在此背景下,本著“社會價值共創”原則,S事業部牽頭聯合C涉農高校,號召業內社會組織參與,瞄準鄉村振興重點幫扶縣酉陽縣,選定H村作為“共富鄉村試驗示范村”進行半價值導向、半利益導向的“關系投資”,在資金投入、人力培育方面賦能農民農村共同富裕,同時推動企業自身涉農產品研發和數字助農技術孵化。在科技向善的杠桿效應下,社會動能作為先導勢能通過第三次分配制度發揮作用,撬動資源要素不斷進入H村,外部動能持續驅動,內生動能強勁釋放,村莊相對貧困的惡性循環被打破。

(二)地方市場建構:市場動能主導的第一次分配

破除相對貧困的舊結構后,接著便是要建立一個新的、以共同富裕為價值導向的社會經濟結構。從強村富民的可持續生計框架出發,有賴于以市場動能為主導的第一次分配形式發揮決定性、基礎性作用。其主要作用機制是將農村系統與市場系統相連接,借助市場機制的功能和效用盤活生產要素,進而促進農民境遇改善、農村社會財富增加。其中,要素激活的關鍵就在于將各類資源集結于一個具有經濟效益的產業和業態,建構起地方性的市場,實現收益在地化。鄉村要發展產業,面臨的一個基本事實是落后地區的產業要在與包括發達地區產業在內的行業競爭中立足。因此,找準比較優勢至關重要。

隨著以T企業為主導的各類主體的進入,其攜帶的資金、技術、人力等資源涌入,H村將其統一整合打包,通過比較優勢策略順利完成了地方市場建構和全國市場進入。H村貢米生產歷史悠久,品牌優勢明顯。據《冉氏族譜》記載,早在明代,H村所產稻米就因“油潤光澤”“清香撲鼻”被指定為皇家貢米。正德十六年,皇家將其欽定為“明威將軍臣世代進貢”之貢品。自此,H村稻米獲得了“御賜牌匾”,貢米之名遠播④。發展至今,貢米品牌效應已經輻射整個酉陽縣,貢米商標被各村鎮不斷注冊使用。加之新型農業屬于技術更新迭代較慢、附加值較高的機會需求型行業,對文化水平、市場思維要求寬松,符合農村從業人群的能力特征,且農業生產者可以短期內低成本地通過政府、企業的社會投資型政策提高相關知識、技能。同時,數字經濟、生態經濟是當前兩大新興經濟,發展空間大。T企業生態技術、數字技術的注入可幫助H村將稻米生產過程轉化成數字場景中的標準服務,生態產業化、產業數字化成為可能。綜上,在自然、品牌、技術等比較優勢疊加下,H村開拓出以稻米種植為基礎的“接二連三”復合型產業模式,貢米“云認養”、貢米精加工、梯田觀光旅游等各類業態蓬勃發展。2022年5月,H村通過線上稻米認養小程序先后對外開放了3.8萬平方米、2.9萬平方米稻田,每平方米稻田售價9.9元,來自全國33個省份的近一萬名消費者在程序開放后的幾天內火速搶空認養名額,其人均搶購面積達6.6平方米,短期內為H村帶來了60余萬元的經濟收入。

因認購成功者可通過遠程直播的方式全天候追蹤稻米生長過程,H村憑借獨特的梯田古寨風光成功“出圈”,吸引了大批游客前往觀光、攝影,這進一步帶動了H村以傳統民俗特色為核心的全域休閑旅游業態發展,增加了村民的財產收入與經營收入。同時,業態經營改變了村民的小農思維,極大改善了全村的精神面貌,村民的精神生活得到極大豐富。此階段,市場動能作為主導勢能通過第一次分配制度發揮作用,轉化資源要素為資金收入,促進了農民收入增加的物質富裕和智識增長的精神富裕。

(三) 農民無差受惠:政府動能主導的第二次分配

相對貧困不僅僅表現為城鄉空間非正義,也隱秘地表現為村莊內部的空間非正義。由于農民主體意愿、主體權利、主體能力的個中差異,同一個村莊內部也會存在“邊緣—核心”的社會經濟結構[26]。要想保障農民農村共同富裕的成效,就要發揮以政府動能為主導的第二次分配機制的糾偏作用,完成作為整體的農民主體回歸。其主要作用機制是政府組織通過扮演“分粥僧”角色對已有的財富收入進行矯正性調節和補償,使所有村莊成員尤其是在發展機會、能力、資源方面相對落后的成員能夠共享發展成果與福祉。村民自治委員會和村黨支部委員會是行政科層體系的“神經末梢”,是嵌入在鄉村社會的“準政府組織”,它既是鄉村社會的一部分,也是國家政治行政體系的一部分,故本研究將其在促進農民農村共同富裕過程中釋放的動能算作政府動能并納入第二次分配形式。

在H村,一方面,市、縣、鄉三級政府通過稅收手段調節過高收入,通過轉移支付手段兜底弱勢群體。另一方面,立項后重慶市委辦公廳選派干部下基層擔任H村黨支部書記。村兩委通過“村集體+合作社+農戶”的利益聯結,在多方外來勢力營造的“分利秩序”中避免了“精英俘獲”,真正意義上實現了以農民為核心的利益分配機制建構,保障了農民全體富裕的底色。因地理資源稟賦差異,H村上中下三寨并不是同步均衡發展的,政府把發展條件較好的上寨設為核心示范區,成立旅游專業合作社,依托其輻射帶動作用實現中寨與下寨的漸進發展。當前,H村正在運營且盈利的各種業態,包括以稻米為核心的全產業鏈以及以民俗旅游為特色的住宿業、餐飲業,基本在上寨。上寨為村集體經濟貢獻了絕大部分利潤,但這些利潤被劃定為面向全村的共富基金,除被用于集體分紅外主要被用于全村建設與全民福祉:一是村內“轉移支付”,對70歲及以上高齡老人進行補貼;二是設置環衛員等公益性崗位,為缺乏發展條件的人群提供均等的就業機會;三是提高基本公共服務的數量與質量,解決長期困擾H村村民的道路硬化、污水處理、路燈修設、就近就醫等問題,并修建村史館、水車廣場、聲音博物館等,為村民提供公共活動空間。正是以村集體經濟組織為聯結的市場實現機制以共富為導向作針對性的矯正、補償,才促成了農民全體增收與村莊整體富裕。

可見,通過理性選擇主導產業,借助企業、專業合作社等相對成熟的市場主體身份,鄉村產業的比較優勢得以充分發揮,但這并不必然能夠促進全體農民共同富裕。政府動能作為糾偏勢能通過第二次分配制度發揮作用,弱勢群體被吸納進發展的議程,共同富裕的主體覆蓋性得以拓展至全H村,市場化發展的成果得以惠及村容村貌、鄉風文明、公共服務、生活質量各領域,從而保障了全村的整體性變革和全民的“無差化”受惠,農民農村共同富裕取得更為明顯的實質性進展。而在這個過程中,“領導掛點”“駐村干部”等實踐通過踐行組織動員的群眾路線,促進了國家與社會的互嵌,增強了國家基礎性權力[27],更是深刻反映出共同富裕不僅僅是一個經濟問題,也是一個關乎國家與農民關系的政治問題。

(四) 協同性三次分配的共富成效

在政策制度、企業戰略、組織文化、領袖道德等因素的驅動下,社會動能通過第三次分配機制以資源讓渡形式撬動社會各界資源涌入,村莊動能被激活;市場動能通過第一次分配機制巧妙把握市場機會,高效配置資源、布局產業,村莊動能被強勁釋放;政府動能通過第二次分配機制發揮調節作用,引導第三次分配方向,糾偏第一次分配結果,推動發展成果共建共享。協同性三次分配制度形成合力,保障了富裕的“共同性”“全體性”“全面性”,體現了農民農村共同富裕的均衡性、發展性、共享性目標,使H村在全面振興過程中取得了農民農村共同富裕的實質進展(參見圖2)。截至2023年1月,H村集體經濟收入達424萬元,同比增長4.2倍,農民人均可支配收入達1.83萬元,同比增長26%,核心示范區農民人均可支配收入達2.17萬元,高于該年度重慶市農村居民人均可支配收入水平(1.81萬元)與全國農村居民人均可支配收入水平(1.89萬元)⑤。H村協同性三次分配助推農民農村共同富裕的創新實踐模式得到了縣政府的肯定,同年春天,酉陽縣新設立15個“共富鄉村試驗示范項目”,以點帶面,進行模式復制與經驗推廣。這從實踐維度上印證了協同性三次分配的理論框架在治理相對貧困、實現共同富裕過程中是切實有效的。

五、 一個貧困治理漸進平衡模式的解釋

(一) 協同性三次分配的本源分析

消除貧困是實現富裕的絕對前提。“貧困”與“富裕”是硬幣的一體兩面,實現農民農村共同富裕就是要解決相對貧困治理難題[28]。在“后2020時代”,相對貧困治理是共同富裕的實踐抓手,共同富裕是相對貧困治理的目標導向,二者場域交疊、要素同質、邏輯同構,具有夯基衍新、一體推進的關系,共同服務于中國式現代化的偉大實踐。故從相對貧困治理的邏輯起點出發,推演出的新的實踐框架是具有現實可行性的,這是理解以協同性三次分配實踐助推農民農村共同富裕的關鍵所在。要理解協同性三次分配的制度效力與作用機理,歸根結底還是要回到相對貧困治理模式上。國際社會主流的貧困與反貧困理論為我們提供了經濟增長和政治分配兩種視角下的貧困治理模式,但他們在解釋“中國之治”時的失敗呈現出外圍理論般的束手無策。國內學者開始轉向國家治理視角尋找與中國實踐相契合的解釋框架,以擺脫以西方為師的貧困治理模式的貧乏和枯竭。貧困治理的漸進平衡模式便是其中的一個兼具理論與現實關懷的替代性方案。該模式將共同富裕與貧困治理從經濟增長與政治分配的單一議題下解脫出來,并將其放進國家治理體系和治理能力現代化面對的新課題中,從中國多層次、立體化的治理策略中提取一般化、可操作化的關鍵機制。它認為,貧困治理是一個從不平衡態過渡到平衡態的漸進過程,聯動、協同、演化三重機制的整合與互動促成了這一轉變[29]。作為聚合多種維度的統領性治理模式,它為思考富有中國特色的貧困治理經驗和治理過程中經濟力、道德力、社會力的互動關系提供了理論視角,也為理解協同性三次分配制度的作用機理提供了中層解釋與本源性分析的框架。

(二) 協同性三次分配的作用機理

農民農村共同富裕導向下的漸進平衡治理模式具有聯動、協同、演化三大功能,這些功能由協同性三次分配的實踐框架串聯起來并發揮作用,通過“城鄉資源聯動—分配制度協同—治理結構演進”的治理過程,實現均衡性、發展性、共享性相統一的農民農村共同富裕。

1.聯動機制:城鄉資源聯動

根據漸進平衡貧困治理理論,聯動機制主要是指利用城鄉、地區、行業等不同部門間的差異產生聯動效應,促進資源要素的快速流動和產業鏈條的有序擴張,從而將相對貧困群體納入經濟增長的受益范圍。面向農民農村共同富裕的協同性三次分配實踐主要是通過城鄉資源的聯動效應破解城鄉空間資源的配置失衡,重拾空間正義。

如果說絕對貧困治理解決的是個體性生存問題,那么相對貧困治理要解決的就是群體性發展問題。“相對性”寓意著“社會性”,也即如果一個問題不是一時一刻的存在,而是歷時性的存在,不是一人一地的存在,而是普遍性的存在,那么這個問題必然是一個結構性社會問題。鄉村發展不充分、城鄉發展不平衡便是這樣一個結構性問題:由戶籍制度、稅收制度、土地制度等生成并維系的城鄉二元結構通過農產品、土地、勞動力、資金四大剪刀差,從三農領域汲取國家工業化原始資本積累所需要的發展資源,漸進地造成了農村資源要素失衡的相對貧困[30]。要對此相對貧困進行治理,焦點便是破除城鄉資源配置失衡的結構性困境,其一重在源頭性阻斷,其二重在末源性彌補。協同性三次分配的作用路徑便是后者。在短期內難以破除城鄉二元結構的現實背景下,協同性三次分配通過政策引導與輿論加持,將政府、市場、社會等多元主體納入資源讓渡、5bc36296bdc44241605e4f46904e09fa協調、優化的過程中,矯正資源要素單向度的城市流入和鄉村流出,從而緩解農村資源要素擁有量低和獲取力弱的現狀。通過資源再分配,農村在基礎設施、公共服務、收入水平、治理水平提升等方面的要素劣勢被彌補,在閑置資產、剩余勞力、生態稟賦等方面的優勢發展要素被激活,城鄉發展差距逐漸縮小,農民農村實現漸進共富。

2.協同機制:分配制度協同

根據漸進平衡貧困治理理論,協同機制主要是指通過政府、企業、社會等多元主體的協同效應,形成資源調動和分配的合力,達致共有共享的資源分配狀態和共建共治的社會治理狀態。導向農民農村共同富裕的協同性三次分配實踐,主要指的是以初次分配、再分配、第三次分配三種分配形式為治理載體和工具,向農民農村傳導治理資源,發揮耦合治理效力。

促進共同富裕的基礎性制度是分配制度。作為有著高起點、高保障優勢的分配主體,政府能夠充分發揮公權力在資源公平分配上的積極作用[31]。但隨著相對貧困特征的隱性化和相對貧困群體的廣泛化,一個協同性、系統性的分配模式是必要的。通過分配主體、受體、方式、效果間的嵌套效應,各種影響農民農村共同富裕的元素交織互饋,一個一體化的框架將有助于發揮更為整體性的效力。協同性三次分配制度作為一種關系創新,正是以協同性關系取代孤立性關系,更加強調三種分配形式的序列組合與配套協調。初次分配、再分配、第三次分配作為三種獨立的分配制度,其差異性功能決定了三者各自發力的局限。農民農村共同富裕目標的導入提供了三種分配制度同向發力的“向”,在兼顧效率與公平的約束性目標下,三種分配形式“且獨立且耦合”,循序出場,形成協同性制度合力。通過發揮社會動能的撬動作用、市場動能的基礎作用、政府動能的糾偏作用,城鄉資源要素連接與激活、動能輸入與轉化有了制度性通道,可改變農村低水平的要素自循環和貧困再生產,有力推進農民農村共同富裕。

3.演進機制:治理結構演進

根據漸進平衡貧困治理理論,演進機制主要通過治理方式、治理結構的改進提升,實現政府、社會、市場之間的制度化互動,保障聯動與協同功能的持續有效發揮。面向農民農村共同富裕的協同性三次分配實踐通過治理方式與治理結構的不斷調適,形成一個能穩定調動各治理主體積極性和參與度的平臺,保障共富實踐成為可持續的、自我強化的治理實踐。

無論是城鄉資源聯動還是分配制度協同都需要依托多元的治理主體。多元共治已成共識,關鍵便是如何吸納整合多元主體的制度邏輯,使其有效黏合以發揮共治效能。社會、政府、市場等各種外來制度邏輯入場,與村內的原生制度邏輯發生碰撞,勢必導致村莊系統紊亂與治理結構失衡。在各種制度邏輯的對立沖突、融合調適過程中,一種新的社會治理機制的演進是聯動與協同的關鍵。從這個層面來說,推動農民農村共同富裕不僅僅是一個村域經濟高質量發展的過程,也是一個鄉村社會持續善治的過程,發展與管理是其一體兩面,不可被割裂看待。在協同性三次分配實踐過程中,工作專班作為政府面臨日益復雜的治理環境作出適應性調整的組織產物,憑借其獨特議事協調優勢在規范統合資源、有效協調各主體力量方面發揮了積極作用。該新型議事協調機構通過跨層級、跨系統整合與治理任務分解、治理責任具化[32],在不同主體間搭建了利益表達的合法化平臺,在規范各主體行動邊界的同時,也為其發揮能動性和創新性預留了充足的自由空間。這儼然是一個有機團結的利益同盟,在水平與垂直層面增強了貧困治理的動力,減少了貧困治理的阻力,可在治理資源的持續供給中扎實推進農民農村共同富裕。

六、 結論與討論

治國之道,富民為始,富能奪、貧能予,乃可以為天下。故本質上,共同富裕始終是一個資源分配、貧富調和的治理性問題。應用現代化治理理論,把共同富裕的實質推進錨定在相對貧困的有效治理上,進而嵌入到中國特色的國家治理體系中,當是理論創新的方向。

在貧困治理視域下,農村之“貧”乃由城鄉空間資源配置失衡之“困”所致,要推進農民農村共同富裕,便是要破解農村“不平衡”和“不充分”的結構性資源困境。以此為邏輯起點推演出的協同性三次分配制度是相對貧困治理行之有效的實踐框架。H村“共富鄉村”試驗示范項目的具體例證呈現出這一機制作用于農民農村共同富裕的具體形態和過程。社會動能主導的第三次分配、市場動能主導的第一次分配、政府動能主導的第二次分配,依次通過資源要素回流、地方市場建構、農民無差受惠的實踐進路,形成了城鄉空間資源均衡配置的制度合力,填補了農村的資源洼地,激活了農村的優勢要素,促進了農民農村的全面、全體富裕。從作用機理看,協同性三次分配制度則是相對貧困治理漸進平衡模式理論指導下的一種具有可操作性的理性機制,它通過漸進平衡治理模式下聯動、協同、演化三大功能的整合互動,使相對貧困治理以發展為內容導向、以共享為價值導向、以均衡為目標導向,保障了其與農民農村共同富裕的邏輯同構和成效相承。這樣一個從農民農村共同富裕到漸進平衡治理模式再到協同性三次分配實踐框架的邏輯鏈條,將共同富裕理論研究向前推進一步,為共同富裕實踐提供了一個從宏觀到中觀再到微觀的立體化整合機制。

當然,要承認迄今為止,我們還沒有形成一種農民農村共同富裕的公認理論與共識實踐。共同富裕是對全社會、全體人民而言的全方面、總體性實踐,具有相對性和動態性,本研究僅立足一個西南地區山村的試驗示范項目作出經驗提煉與總結,提出一個總體性問題的局部解決方案,難免會有局限性。不過,中國式現代化的理論創新也正是在經驗的多樣性和理論的同一性的矛盾運動中被推進的。未來可以通過更多本土的經驗研究,檢驗協同性三次分配這一實踐框架的包容性,也為貧困治理漸進平衡模式的深化累積更多知識。此外,貧困治理具有結構、文化兩相對壘的理論解釋路徑,而現實狀況表明,貧困再生產越來越受到外在環境和內在稟賦“累積因果”效應的影響,研究在關注資源結構優化的同時也應將鄉村文化系統納入觀察。

注釋:

①詳見習近平《扎實推動共同富裕》一文,2021年發表于《求是》雜志第20期。

②出于學術倫理道德,筆者對于案例涉及的信息進行了技術化處理。

③據統計,2021年H村年收入過百萬的家庭共有四戶,收入額分別為625萬元、330萬元、293萬元、106萬元,他們主要從事家具木材生意。

④資料來源:酉陽縣政府文化服務中心文件。

⑤資料來源:酉陽縣政府入戶調查數據。

參考文獻:

[1]何顯明.共同富裕:中國式現代化道路的本質規定[J].浙江學刊,2022,(2).

[2]謝華育,孫小雁.共同富裕、相對貧困攻堅與國家治理現代化[J].上海經濟研究,2021,(11).

[3]陸衛明,王子宜.新時代習近平關于共同富裕的重要論述及其時代價值[J].北京工業大學學報(社會科學版),2022,(3).

[4]楊文圣,李旭東.共有、共建、共享:共同富裕的本質內涵[J].西安交通大學學報(社會科學版),2022,(1).

[5]劉洪森.新時代共同富裕的生成邏輯、科學內涵和實踐路徑[J].思想理論教育,2022,(3).

[6]方寧.新時代中國共產黨共同富裕思想的發展與實踐研究[J].南京審計大學學報,2022,(1).

[7]高帆.新型政府—市場關系與中國共同富裕目標的實現機制[J].西北大學學報(哲學社會科學版),2021,(6).

[8]李實.充分認識實現共同富裕的長期性[J].治理研究,2022,(3).

[9]黃新華,韓笑.在高質量發展中促進共同富裕的實現路徑研究[J].海南大學學報(人文社會科學版),2022,(2).

[10]袁威.基本公共服務均等化的政策邏輯與深化:共同富裕視角[J].中共中央黨校(國家行政學院)學報,2022,(4).

[11]陳桂生,史珍妮.數字賦權與數字平權:邁向共同富裕的數字治理[J].學習論壇,2022,(4).

[12]孫智君,范嘉旭,吳傳清,等.習近平新時代共同富裕思想的理論創新和實踐創新[J].金融經濟學研究,2022,(1).

[13]陳麗君,郁建興,徐銥娜.共同富裕指數模型的構建[J].治理研究,2021,(4).

[14]陳正偉,張南林.基于購買力平價下共同富裕測算模型及實證分析[J].重慶工商大學學報(自然科學版),2013,(6).

[15]賀雪峰.共同富裕與三輪驅動的中國式現代化[J].南京農業大學學報(社會科學版),2022,(4).

[16]葉敬忠,胡琴.共同富裕目標下的鄉村振興:主要挑戰與重點回應[J].農村經濟,2022,(2).

[17]鄭瑞強,郭如良.促進農民農村共同富裕:理論邏輯、障礙因子與實現途徑[J].農林經濟管理學報,2021,(6).

[18]李小云,唐麗霞,劉祖云,等.中國式現代化語境下的鄉村振興與高質量發展(筆談)[J].華中農業大學學報(社會科學版),2023,(1).

[19]周怡.貧困研究:結構解釋與文化解釋的對壘[J].社會學研究,2002,(3).

[20]劉偉.分配正義、空間重構與均衡性發展——共同富裕“中國方案”的空間尺度[J].新疆社會科學,2022,(3).

[21]向雪琪,林曾.社會組織扶貧的理論基礎與實踐空間[J].中南民族大學學報(人文社會科學版),2017,(5).

[22]周浩波.社會主義初級階段收入分配制度改革:歷程、成就與經驗[J].遼寧大學學報(哲學社會科學版),2020,(3).

[23]Banfield E C .The Moral Basis of a Backward Society[M].New York:The Free Press,1958.

[24]江亞洲,郁建興.第三次分配推動共同富裕的作用與機制[J].浙江社會科學,2021,(9).

[25]簡冠群,鄧首華.激發企業參與鄉村產業振興的長效路徑探索——基于關系投資視角的雙案例研究[J].金融發展研究,2021,(9).

[26]盧小麗,周夢.從“核心—邊緣”到空間正義:鄉村旅游推動共同富裕的理論邏輯與實踐路徑[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2023,(6).

[27]武晉,祝云鳳.情境、權力與技術:鄉村動員式治理的實踐邏輯——基于江蘇省T村空間治理實踐的考察[J].地方治理研究,2024,(2).

[28]謝華育,孫小雁.共同富裕、相對貧困攻堅與國家治理現代化[J].上海經濟研究,2021,(11).

[29]鄭宇.貧困治理的漸進平衡模式:基于中國經驗的理論建構與檢驗[J].中國社會科學,2022,(2).

[30]周冬梅.中國貧困治理:結構與文化的兩大實踐路徑[J].貴州師范學院學報,2018,(2).

[31]李露雅.共同富裕導向下中國相對貧困治理現實路向:識別—賦權—協同[J].現代經濟探討,2023,(8).

[32]劉鵬,劉志鵬.工作專班:新型議事協調機構的運行過程與生成邏輯[J].中國行政管理,2022,(5).

[責任編輯:李 堃]

Synergetic Three Distributions:The Realization Mechanism of Common Prosperity for Farmers and Rural Areas

Wu Jin, Zhu Yunfeng

(China Agricultural University, Beijing 100083)

Abstract:

In the “post-2020 era”, the practice fields of relative poverty governance and common prosperity are overlapping, the logic is consistent, and the effectiveness is complementary. The two have a synchronized progress relationship and jointly serve the great practice of Chinese-style modernization. From the perspective of poverty governance, in order to promote the common prosperity for farmers and rural areas, the key is to alleviate the “poverty” caused by the imbalance of urban and rural spatial resource allocation. As a kind of relationship innovation, the synergetic three distributions mechanism can provide institutional channels for the connection and activation of urban and rural resource factors, the input and transformation of external momentum, and change the self-recycling of low-level resource factors and poverty regeneration in rural areas through the synergy of resource factor return, local market construction, and the general benefit of farmers. It is an operational mechanism to promote the integration and interaction of the three functions of linkage, collaboration and evolution under the incremental equilibrium model of poverty governance. Through the joint efforts of the three distribution systems, it ensures that the content of relative poverty governance is development-oriented, value is shared-oriented, and the goal is balanced-oriented, which can effectively promote the common prosperity for farmers and rural areas.

Key words:common prosperity, poverty governance, relative poverty, synergetic three distributions, incremental equilibrium model