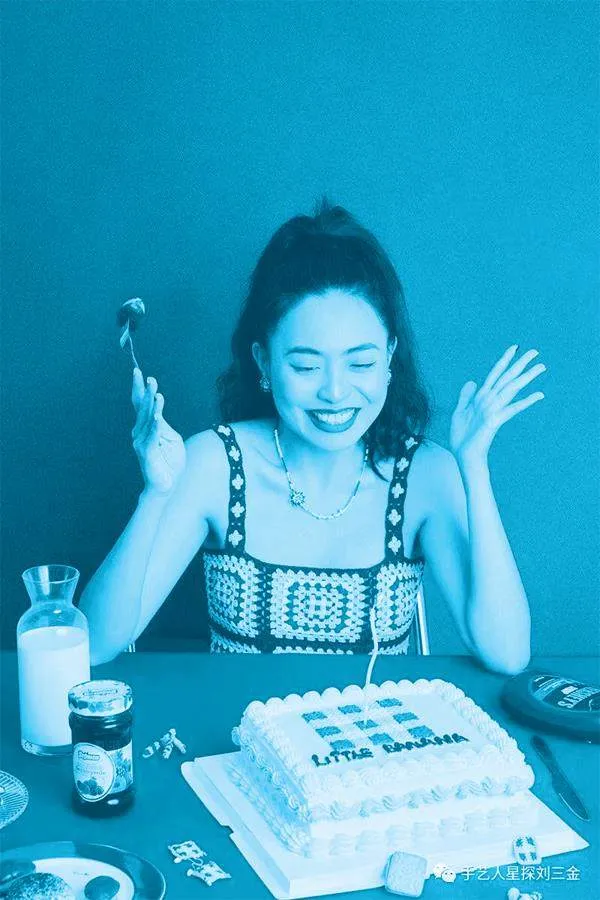

90后女孩黃嘉榆,讓傳統手工鉤花工藝煥發新光彩

今年是潮州女孩黃嘉榆創立的“小黃香蕉手鉤”品牌的第十個年頭。十年前,黃嘉榆剛走出大學校門,便發現家中的鉤針廠陷入了困境。出于對傳統手藝的熱愛和擔憂,她決定回到家鄉,與村里幾十位失業的阿姨共同探索新的創業之路。她負責設計,阿姨們則負責手工鉤織,共同打造出了一系列獨特而富有內涵的作品。這些作品融入了對性別、情緒以及傳統文化的深刻思考,深受年輕人的喜愛,也使“小黃香蕉手鉤”品牌逐漸嶄露頭角。

在黃嘉榆看來,手工鉤花工作既富有色彩,又充滿質感,是傳承和發揚傳統手藝的重要途徑。

抓住機遇,

讓傳統手工鉤花工藝煥發新生機

1992年,黃嘉榆出生在廣東潮州。多年來,她的父親在村子里經營著一家手工鉤織廠,專門制作手工花邊輔料,為全村眾多婦女提供了工作機會。

傳統手工鉤花工藝,亦被稱為通花。在鉤織過程中,婦女們左手的食指與拇指輕捻棉線一端,中指抬起繃緊繞過食指的線,隨后無名指或小指夾住剩余部分;右手的拇指與食指協同操作鉤針,通過針頭的微小彎鉤巧妙地一繞、一提、一拉,從而完成潮汕手工鉤花中最基礎的一結。對于初學者而言,是有些難度的,但對于潮汕地區的鉤花婦女來說,她們熟練運用的“捻、提、繞、拉”等動作,不僅構成了手工鉤花工藝的核心,更在日復一日的重復中鉤織出了她們平凡而真實的生活,而且通過鉤花帶來的收益,也早已成為她們家庭收入中不可或缺的一部分。

自幼便生活在手工鉤花阿姨們中間的黃嘉榆,耳濡目染之下,8歲便學會了手工鉤花工藝。進入大學學習服裝設計專業后,黃嘉榆才深刻領悟到手工鉤花工藝的獨特魅力——僅憑一根針與一根線,再輔以適當的材料,便能鉤織出紛繁復雜的款式、表達出極其豐富的意蘊。在與各類材料廣泛接觸的過程中,毛線這一日常而又極具表現力的媒介再次吸引了黃嘉榆的目光。

2014年,隨著機器制圖和紡織自動化技術的廣泛應用,傳統的手工鉤花行業在速度和可控性方面已難以與機器相抗衡。在這樣的背景下,黃嘉榆的父親所經營的鉤花廠面臨著倒閉的困境。面對這一嚴峻形勢,即將大學畢業的黃嘉榆時常陷入深思:傳統手工鉤花行業是否還有繼續發展的可能?而那些在鉤花廠里辛勤工作了大半輩子的阿姨們,她們今后又將何去何從?鉤花不僅是她們的職業,更是她們生活的依托,用什么方式才能救活家里的鉤織廠呢?

大學畢業后,黃嘉榆沒有去做設計師,而是先選擇了踏上一場自我探索的旅行。她遠赴云南,并隨身帶上了鉤針和毛線,意圖在游歷山水的同時,以擺攤的方式展示她的手工藝技能。在旅行期間,她意外地發現,自己鉤織的那些充滿鄉土氣息、風格獨特的鉤花作品深受顧客喜愛,有時她甚至能在一天內賺取高達800元的收入,這無疑為她的旅行提供了重要的經濟支持。

此次“成功出道”的經歷讓黃嘉榆打開了思路,也為她樹立起創業的信心。手工鉤花雖看似簡單,但每一針每一線都蘊含著無盡的創意與可能性,它與流水線生產出的千篇一律的產品相比,具有獨一無二的特性。具備設計能力的黃嘉榆重新審視了市場機遇,她深知年輕人的喜好,同時她的家鄉還有一批精通手工鉤花工藝的阿姨們。

鑒于此,黃嘉榆決定將傳統的手工鉤花工藝與現代市場需求相結合,使其煥發新的生機。她毅然回到家鄉,攜手家人和村里的阿姨們,共同創立了“小黃香蕉手鉤”工作室,踏上了傳統手工鉤花創業之路,以此傳承并弘揚這一獨特的傳統手工藝。

共同協作,

阿姨們成為最好的創業伙伴

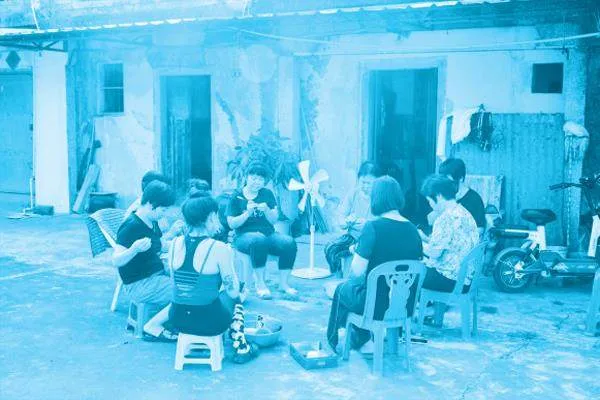

在創業初期,工作室就建立了一套分工清晰、職責明確的運營模式。黃嘉榆負責核心設計工作,她的父母則承擔起了樣品制作、訂單管理、產品包裝及發貨等重要任務,阿姨們負責手工鉤花。村里的阿姨們在黃嘉榆父親的鉤織廠干了很多年,因原鉤織廠的經營狀況不佳,阿姨們一度失去了穩定的經濟來源,因此,當黃嘉榆為她們提供新的工作機會時,她們都非常高興,滿懷期待地投入到了新的工作中。

過去,阿姨們所擅長的手工鉤花工藝主要是二維、平面的形式。黃嘉榆覺的這種傳統的審美觀念可能即將被淘汰,因此她決心對傳統手工鉤花工藝進行改革,將其由平面形式轉變為立體形式。這一轉變要求阿姨們打破原有的鉤花慣例,進行全新的嘗試。

黃嘉榆在設計中大膽創新,推出了一系列風格獨特的作品,如夸張的耳環和露膚度較高的服裝。起初,這些新穎的設計讓阿姨們感到困惑與不解。然而,當黃嘉榆將試穿效果展示給阿姨們看時,她們一下子就明白了哪些設計是值得保留的,哪些設計是不可取的,進而逐漸接受了黃嘉榆的設計理念。

在傳統服飾領域,手工鉤花往往是作為輔助元素存在,然而黃嘉榆卻將其打造成了“主角”。對于許多阿姨而言,完成一件手工鉤花作品就像創造了一件完整的藝術品,這是一種難得的體驗。起初,阿姨們對于作品的比例、形狀、大小等細節并不敏感,黃嘉榆經常需要和媽媽一同對她們的作品進行細致的調整。阿姨們對此感到困惑,不明白為何同樣的月亮圖案,正向編織與反向編織會呈現出不同的效果。

值得開心的是,黃嘉榆漸漸發現阿姨們對美的看法也在悄然改變。她們開始主動欣賞設計的精妙之處,勇于表達自己的審美偏好,甚至還能提出一些富有創意的建議。以往,阿姨們可能只是機械地完成流水線上的任務,無需過多思考;但現在,她們開始關注整體的比例,探索不同的拼接方式,并對作品最終的呈現效果充滿期待。整個手工鉤花過程仿佛變成了一場藝術創作之旅,阿姨們也在其中找到了新的樂趣。

黃嘉榆在淘寶平臺開設網店之初,關注者寥寥無機。為緩解經營壓力,阿姨們甚至有意放緩編織速度以節約成本。歷經約一年的時間,逐漸有顧客被淘寶店內獨特且大膽的鉤花款式和創意所吸引,進而對鉤花作品背后的故事產生了濃厚的興趣,并自發成為網店的推廣者,在各大社交媒體平臺上推薦網店的作品。由此,黃嘉榆及其鉤花作品開始在網絡平臺上嶄露頭角,并逐漸走紅。

無限可能,

每個阿姨都是藝術家

“小黃香蕉手鉤”工坊坐落于一條幽靜小路的深處,藏匿于一棟古樸典雅的兩層小樓之中。前廳區域,琳瑯滿目地陳列著各式毛線材料,猶如一座毛線的寶庫。而步入后廳,則是阿姨們辛勤耕耘的工作場所。她們分工明確,分別組成了耳環制作組、裙子縫紉組以及組裝組等,各司其職,忙碌而有序。黃嘉榆的母親,手持筆記本,認真記錄著從倉庫傳來的各類單品存貨數量,確保庫存管理的精準與高效。

而進入黃嘉榆所經營的網店,可以觀察到其主要銷售的產品涵蓋了衣服和飾品兩大類,月銷量達到上千單。其中,一款彩虹耳環因其獨特的設計和精良的品質,受到了廣大消費者的熱烈追捧,每月銷售量高達二百余件。為了滿足消費者的需求,網店保持著每周二至三款新品的上新頻率。

鑒于此,村里的阿姨們紛紛加入鉤織的隊伍中來。自2014年工作室創立以來,最多時曾有六十余位阿姨共同參與工作,其中年齡最大的阿姨已接近70歲。“小黃香蕉手鉤”團隊的不斷壯大,不僅為村里的阿姨們提供了更多的就業機會,也進一步推動了當地經濟的發展和文化的傳承。

在潮州市區的工作室內,設有一面獨特的照片墻。此墻之上,陳列著眾多照片,每一張都定格了與黃嘉榆攜手合作的阿姨們辛勤勞作的雙手。這些雙手,有的關節分明,有的皺紋密布,它們共同見證了無數鉤織作品的誕生。值得一提的是,在每一張照片的旁邊,都靜置著一根已經淘汰的專屬鉤針,它們如同歷史的見證者,默默訴說著過往的辛勞與付出。

對于這一設置,黃嘉榆表示:“每一雙手都蘊含著無盡的力量與智慧,它們創造出了獨一無二、充滿魅力的鉤織作品。我之所以選擇用這種方式記錄下這個特殊的時刻,就是為了讓更多人能夠感受到這些阿姨們雙手背后的故事,以及她們對于鉤織藝術的熱愛與堅持。”

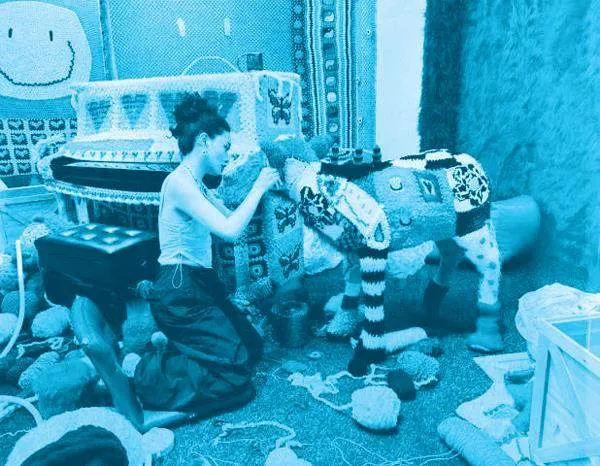

近兩年來,黃嘉榆及其團隊致力于將大型裝置藝術領域作為發展的新方向。在黃嘉榆的工作室內,從墻壁至地面,隨處可見巨幅花毯、半人高的馬、毛線制作的滑板……這些作品均由五彩斑斕的毛線精心鉤織而成,充分展現了手工鉤織的創意與構思的無限可能。

近期,黃嘉榆在上海開設了首家實體店,旨在將鉤織藝術與阿姨們的優秀作品呈現給更廣大的觀眾。為彰顯作品的獨特性和尊重創作者的辛勤付出,阿姨們所鉤織的每一件作品都有她們的親筆簽名。黃嘉榆表示:“我們深信,每一位阿姨都是一位獨具匠心的藝術家,她們的作品值得被更多人看見和贊賞。鉤織藝術正如阿姨們的人生,蘊含著豐富多樣的可能性與創造力。”

責編/高爽

E-mail:359240593@qq.com