\"正名\"問題中的語言人類學:對語言,我們期待什么,又害怕什么?

“正名”一詞出自《論語·子路篇》:“名不正,則言不順;言不順,則事不成。”“正名”的基本含義是,要讓事物的名和事物的本來面目相稱,名實相符,才符合天地間的秩序。事物的名本是因事物的自然屬性由人們約定俗成的,但事物之名一經確定,卻又能對事物本身和其所處的環境發生影響。

在任何特定的歷史時期和社會語境下,“正名”都會涉及深遠的政治內涵,其中大致會涉及這幾個方面:1.所正之名本身的語意;2.是誰被賦予了正名的權力和意愿;3.為何人們會在正名的過程中感受到可以理解和分享的意義,但同時卻又隨時會恐懼和無法確定所正之名的真實性,以及自身想要正名之情是否虛妄。這三個方面恰恰都是語言人類學過去一百多年的研究傳統中深入探討的方向。

舌語:是對神的贊美,還是惡魔的誘惑?

語言人類學是人類學學科中一個非常小眾的分支。研究語言人類學的學者們需要打下三個方面的基礎:1.普通語言學;2.語言哲學;3. 在普通人類學研究中,對研究群體的語言和他們運用語言的方式以及相關的語言意識形態,語言使用的社會、政治、歷史環境進行參與式觀察。

舉個例子,如果要對“正名”做一個語言人類學研究,那么可分為三部分:1.研究者首先需要了解漢語中“言”和“語”,以及“聲”和“音”的分野,要知道為事物賦名在“語”和“聲”,出自自然而未經思辨的情感與樸素的認識;然而為事物正名則需要“音”和“言”,皆有非常深遠的歷史、文化、哲學和政治背景;2.前文提到“正名”涉及的三個方面主要在語言哲學的范疇內,探討的不僅是特定的內容(比如“正名”),更重要的是通過對特定內容的討論,理解人類對語言本身的認識:我們想要通過語言得到什么?我們又害怕語言會帶來什么影響和后果?3.通過參與式觀察或文獻研究分析具體情境下的“正名”的例子。這里說的都是理論假設和推演,然而非常近似的研究已經在語言人類學領域出現過,就是哈佛大學人類學教授尼古拉斯·哈克尼斯對宗教典籍與儀式中“舌語”(glossalalia)的研究。

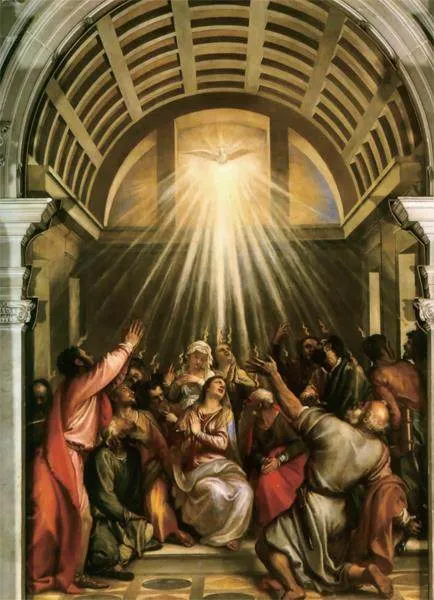

19世紀西歐的《圣經》學者們把古希臘文中的“舌頭”和“說話”的兩個詞根合并為“glossolalia”一詞,來描述《哥林多前書》14章中第6和第23節記載的現象,即在禱告時由圣靈發出的語言。因為贊美神的話語如泉源般涌出,快到來不及成型為言語,所以成為一種由舌頭擺動發出的對神的贊美。長期以來,許多信徒們認為這是超自然力觸發的言語方式。

哈克尼斯教授對舌語在韓國傳播的研究,扎根于他對語言人類學長期的觀察與研究興趣,所以他關心的問題是:從人們對舌語的態度可以看出,我們希望語言能做到什么,我們又害怕語言會反映出哪些人們能感受到卻不愿意承認和深入剖析的東西。在他的研究案例中,有失戀時用舌語禱告的女高中生,有出國在外跟同鄉一起用舌語禱告時感受到慰藉的博士生,有天然會用舌語卻不愿意使用的公職人員,有極為虔誠卻無論如何無法用舌語禱告的主婦,有被舌語迷惑的教堂歌手和樂師,也有被舌語恫嚇而害怕成為惡魔誘惑對象的普通教徒們。

韓國近代歷史中,基督教的極大盛行和傳播是非常重要的一個現象,可以說基督教信仰與新時代的國家主義被捆綁到了一起,被人們寄予了擺脫愚昧和被殖民的往昔,迎來經濟興盛、社會純潔美好的意涵與想象。舌語就像這一信仰在韓國的文化實踐的縮影。在韓國,固然虔誠的基督教徒人數眾多,但更大數量的人們并未能完全不設防地全盤接受這一在歷史上并無根基的信仰,更像是徘徊在恐懼中:既希盼自己的基督教信仰能反映出國家社會興盛美好的盛景,但同時卻又迷惘于這一切是否只是虛妄的想象。

十九世紀五六十年代,在韓國流行起兩個禱告形式非常激情澎湃的教會分支,舌語由此系統地進入韓國基督徒團體(數量巨大)的視野。但從一開始,“釋義”的問題就一直存在。無法釋義的言語雖被信徒們承認為出自圣靈之口,但人們總是很容易對說出和聽到自己無法釋義的言語產生不信任,于是總是試圖在某種維度上解釋它。也有許多人把它看作一種儀式中暫時性出現的非下意識的心理狀態,有助于在與他人一起禱告時產生一種親密而激情的精神上的聯系。但隨之而來的問題也非同小可:到底是誰在說話,說的人和聽者能否區分那是來自圣靈對神的贊美,還是來自惡魔的誘惑,讓人產生虛妄的激情和無意義的幻覺?有許多天然就能用舌語禱告的信徒們不愿意使用舌語,就是出于對被虛妄的激情占據的恐懼。

可以釋義,才能正名?

哈克尼斯教授的田野觀察與基于語言哲學的討論基本止于此。作為人類學家,他不需要回答這些問題,他更重要的角色是寫好這些問題怎樣在具體的社會情境中造成了個體與群體的情感與困境,人們又是如何詮釋這些想法,把它們內化為某種道德指南和情感寄托的。除此之外,他還對舌語做了系統的錄音,并作出了基于聲學的圖像分析,把其聲學上的特征與變化跟其具體使用的情境與社會意義聯系在一起,希望能夠在釋義之外,對舌語的特征做出科學的描述。由此他探討的層面又深了一點:語言中,聲與言語在釋義層面的貢獻需要更深入的研究,因為到現在為止,人們對釋義的理解往往停留在言語的層面。

哈克尼斯教授的研究涉及了許多關于對語言本質理解的層面,為什么人們想要言語能夠釋義?為什么人們害怕無法釋義的言語可能帶來的虛妄的會占據心靈的激情?這就回到了開頭說到的正名。我們認為惟有在言語可以釋義的時候,才能為事物正名。惟有在事物得以正名的時候,天地間(人類社會)的秩序才得以實現,以及為人們所認識和維系。帝王將相的正名對政治制度的影響早已被廣泛討論過,為飛禽走獸、四季時日、七情六欲、親疏貴賤正名,又何嘗沒有貫穿我們的整個文學史和哲學史呢?

(責編:劉婕)

哈佛大學研究現代韓國經濟和社會的人類學教授尼古拉斯·哈克尼斯。

語言人類學家們對語言相對論(language relativities)研究有相當久遠的傳統,關于言語釋義對心智和認知的影響有相當多的哲學討論,感興趣的朋友們可以考慮讀美國學者約翰·李維特(John Leavitt)的《語言相對論》(Language Relativities)一書。

qpeyKwKPufq7d5MW5VyqDhR/azc2eM+LBHPiY8mUtfg=

“舌語”,一直以來都引發著人們的好奇心以及神學界激烈的爭論。有人將其稱頌為“超自然的天賦”,認為它是超越語言的神秘表達,也有人譴責其為“符號學的煉金術”,認為它是胡言亂語,毫無意義。這種分歧的核心是舌語與語言之間令人費解的關系。哈克尼斯在《舌語和語言的問題》一書中調查了舌語在韓國不同教派和教會中的廣泛應用情況,展現出韓國舌語的風行處于眾多交織甚至相互競爭的社會力量、宗教遺產及精神愿景中,本書分析了在世界范圍不斷傳播的福音派最神秘的實踐之一,并推動了我們對語言的力量及其局限性的理解。

《首爾之歌:韓國基督徒聲與言的人類學》是對韓國聲音的人類學研究,在韓國,西方的歌劇、藝術歌曲和合唱音樂在基督教福音派中風行。根據在韓國的教堂、音樂廳和音樂學校的田野調查,哈克尼斯認為歐洲古典風格的聲音已經成為韓國基督教繁榮的象征。韓國基督徒對此種聲音特質的養成反映了信仰帶來的社會變遷,本書解決了聲音人類學中的疑問,并跨越諸多學科,發展出一種創新的符號學方法。