接納不完美,與自己的負面情緒和解

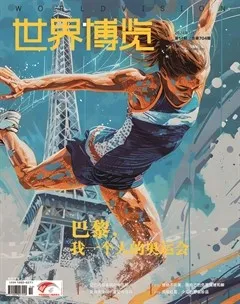

電影《頭腦特工隊2》講述了女孩萊莉的生活,她頭腦中裝著多個情緒小人,每一位都代表了一種情緒。他們每天在大腦的控制室里活動,根據現(xiàn)實發(fā)生的不同情況,來操控大腦控制臺,影響著萊莉的情緒反應。

青春期的心理蛻變

故事從萊莉參加冰球特訓營開始,在這之前萊莉的大腦一直是由“樂樂”所主導,她時刻都想方設法讓快樂最大化。情緒小人們發(fā)現(xiàn),如果全讓“樂樂”來主導,萊莉只知道玩樂,毫無計劃性,最終只會讓生活陷入窘境。而在所有情緒小人中,“焦焦”是最懂得做計劃的,他會提前預演100種可能發(fā)生的情況,然后去思考相應的對策。同時他也會迫使萊莉早起練習冰球技術,以確保跟上大家的步伐。

因此,在“焦焦”的號召下,“樂樂”等幾個情緒小人被驅趕出了控制室,自此“焦焦”成了萊莉的主導。“焦焦”的權力變得越來越大。他一人操控大腦控制臺,其他情緒全部被置于后方。慢慢地,其他問題開始出現(xiàn)了。帶著焦慮的核心記憶球被“焦焦”放入“記憶池”中,隨之而來的是萊莉的“信念之樹”變成了橙色,萊莉的內心一致回蕩著“我不夠好”的聲音。

直到其他情緒小人及時拔掉了“我不夠好”的信念之樹,讓“愉快的”和“不愉快的”所有情緒進入到“記憶池”中,才長成了高大豐滿的“信念之樹”。也就是說,當我們既承認自己有不好的一面,同時也肯定自己有好的一面,我們的人格才會走向成熟。

核心記憶與核心信念

在我們的人生中,有一些片段會深深地刻在心中,成為我們性格和行為的基石,這些特別的記憶被稱為核心記憶(Core Memories),它們是我們情感和心理的重要組成部分。這些記憶可能是快樂的、悲傷的、恐懼的或是驕傲的,它們讓我們對某些時刻記憶猶新。舉個例子,你在9歲那年參加了一場全國作文比賽,最終獲得了一等獎。當校長在全校師生面前宣布你的名字時,你感到無比的興奮和自豪。這種強烈的情感體驗使得這個時刻成為你一生中最難忘的記憶之一。這種記憶會極大提升你的自信心,激勵你在未來不斷努力,甚至會決定你的職業(yè)選擇。

核心記憶的形成涉及大腦的多個區(qū)域,尤其是與情感直接關聯(lián),情感增強了記憶的持久性。其次,核心記憶常常被反復回憶和重述,使其更加深刻。值得一提的是,我們的人際關系體驗,是形成核心記憶的關鍵渠道。例如我們從小跟父母生活的點點滴滴,都是我們核心記憶的最主要素材。

而信念系統(tǒng)無時無刻不在深刻影響著我們的人生軌跡,這些信念系統(tǒng)大多源于我們的過往經歷和核心記憶。著名心理學家、認知行為治療(CBT)的創(chuàng)始人亞倫·貝克,在臨床實踐中發(fā)現(xiàn),有些病人會不假思索地重復一些特定的想法,這些想法被他稱之為自動思維(automatic thoughts)。自動思維是指個體在面對某些情境時,不經過深思熟慮就會在腦海中蹦出的想法。例如,一個學生在考試中遇到難題時,腦中會不假思索地蹦出“我肯定會考砸”的想法,這種自動思維會導致焦慮和不安。

順著自動思維再深入一層,亞倫·貝克發(fā)現(xiàn),所有自動思維的內容都是有結構和套路的,要么是在表達某種立場和態(tài)度,要么就是某種假設,要么就是在設定規(guī)則。未來的事情還沒有發(fā)生,無法證明自動思維是正確的。貝克把這種過程稱之為“中間信念”。中間信念包括態(tài)度、假設和規(guī)則,是我們應對周圍環(huán)境的一套心理機制和策略。

貝克發(fā)現(xiàn),中間信念的背后還有更深的信念系統(tǒng),這些信念非常穩(wěn)定,構成了我們人格的核心,他稱之為核心信念。核心信念可以是積極的,也可以是消極的。核心信念不僅影響我們對自己的看法,還影響我們與他人和世界的關系。貝克指出,自動思維是我們的思維習慣,它們迅速且無意識地在特定情境中浮現(xiàn);而中間信念則是這些自動思維的支持系統(tǒng),是我們應對周圍環(huán)境的規(guī)則和假設;核心信念則是更深層次的信念,定義了我們對自己的根本看法。這三者之間的關系,就像一棵大樹:自動思維是樹葉,中間信念是樹干,而核心信念是樹根。

正如《頭腦特工隊2》里表現(xiàn)的那樣,我們的核心信念,都是由核心記憶發(fā)展而來,而核心記憶的內核則是我們在某個場景下深刻的情感體驗,比如快樂、憂傷、焦慮、嫉妒、憤怒等。正是這些情感,逐漸建構起了我們的人格大廈,我們才真正成為當下的自己。

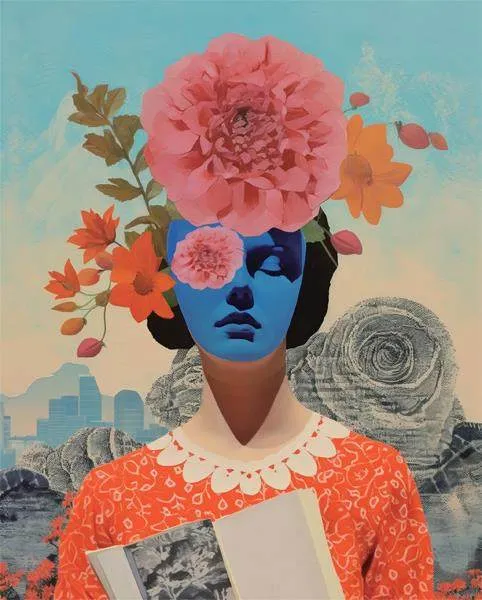

擴展你的心理空間

為什么在電影中,所有的情感“整合”在一起,信念之樹才會越來越豐滿,那個“我不夠好”的聲音才會消失呢?這就要說到另一個概念:心理空間(Psychological Space)。這其實是一個隱喻,指的是在我們的心靈中,有足夠大的空間,能夠容納、處理和接納各種情感、信念和經驗。它不僅包括我們意識到的部分,也包括那些被壓抑或忽略的情感和想法。

當擁有廣闊心理空間時,一個人能夠更好地接受和整合各種情緒和經驗,在面對生活挑戰(zhàn)時更加靈活。這就意味著這個人的適應能力更強,當他遇到壓力或者遭遇挫折時,他的心理彈性更強,恢復更快,也意味著這個人的人際關系靈活度更好,既能在各種社交中切換自如,處理恰當,還能在復雜的關系中保持自我的獨立性。

每個人從來到這個世界的那天起,就不是“溫室里的花朵”,都要經歷風雨,面對困難和挫折,而這些都會讓我們出現(xiàn)負面的情感,甚至形成負面的人格特質,例如膽小等。如果我們不能接受這些負面的部分,而是選擇壓抑或否認它們,那么這些被壓抑的信念就會存儲在我們的潛意識中。當我們選擇去壓抑、否認或者防御一些信念時,我們其實是在拒絕體驗那些負面的情感。

但“無視”不等于“不存在”。這些負面情感體驗,還是會不知不覺地出現(xiàn),比如在你學習遇到困難時,在你跟朋友鬧矛盾時,在你跟伴侶吵架時,在你工作遭遇挫折時,被壓抑的情感還是會像“決堤”的洪水,瞬間將你擊垮,甚至造成心理問題,乃至精神類疾病。所以無論這些情感體驗是正面的,還是負面的,我們都要去面對,去看見,去體驗。只有這樣,我們的心理空間才能變得更加寬廣。

另外,擴大心理空間不僅僅讓我們接受更多的情感和信念,而是通過這一過程,能夠使我們的整體人格變得更加成熟和完善。首先,擴大心理空間讓我們能夠更加深刻地認識和接納自己。每一個人都不是只有單一的一面,而是非常多元的。一個人的心理空間有限時,他們往往只愿意接納那些符合自我理想和社會期望的特質,而拒絕承認自己有缺點或弱點,這種單一的自我認知限制了人格的發(fā)展,也就限制了我們未來的可能性。

其次,擴大心理空間還體現(xiàn)在情感調節(jié)的能力上。一個心理空間狹窄的人,往往會壓抑或否認負面情感,長此以往,這些情感會在潛意識中積累,影響心理健康。相反,心理空間寬廣的人能夠接納并處理各種情感,使其得到有效調節(jié)。情感只是存在,它們并不會影響我們,更不會左右我們。此時,我們的人生才更加的自如、自主、獨立。

再次,擴大心理空間使我們在面對變化和挑戰(zhàn)時,能夠更加靈活。一個僵化的人格難以應對生活中的不確定性,而寬廣的心理空間讓我們可以更好地處理各種復雜情況,迅速調整心態(tài)和行為。舉個例子,同樣是面對全新的工作,那些心理空間夠大的人,就能夠迅速調整心態(tài),靈活應對,慢慢找到任務的突破口;而那些心理空間不夠的人,可能會怨天尤人,躺平擺爛。

還有,心理空間的擴大還體現(xiàn)在人際關系上。一個防御性強的人往往難以建立深厚的關系,而開放的人格能夠接納他人的不同,建立更真誠和穩(wěn)定的聯(lián)系。要知道,良好穩(wěn)定的關系,是健康與幸福的前提。

當我們深處一段關系中,只要你真心投入了,勢必會感受到“喜怒哀樂、愛恨情仇”。這些感受非常寶貴,它們都是活躍在你心靈深處的情緒小人,也是你的“樂樂”“憂憂”“怕怕”“厭厭”“怒怒”“焦焦”“慕慕”“尬尬”和“喪喪”。每一個情緒小人都讓你跟這個世界有了真實的聯(lián)結,讓你的生命變得格外有意義。

(責編:南名俊岳)

·核心記憶·

在我們的人生旅途中,有一些記憶片段會深深地刻在我們的心中,成為我們性格和行為的基石,這些特別的記憶被稱為核心記憶(Core Memories)。那些對我們有著重要意義的記憶片段,它們通常伴隨著強烈的情感體驗。它們不僅僅是對某個事件的回憶,更是我們情感和心理的重要組成部分。這些記憶可能是快樂的、悲傷的、恐懼的或是驕傲的,而這些情感讓記憶更加鮮活。